Методы оценки пожарной опасности строительных материалов на полимерной основе

Автор: Затхеев А.С.

Журнал: Мировая наука @science-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 3 (84), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены методы оценки пожарной опасности строительных материалов на полимерной основе, рассмотрение современных перспектив развития отечественного метода показателя токсичности летучих продуктов горения.

Методы оценки, пожарная опасность

Короткий адрес: https://sciup.org/140304069

IDR: 140304069 | УДК: 62-03

Текст научной статьи Методы оценки пожарной опасности строительных материалов на полимерной основе

Проблема обеспечения пожарной безопасности в строительстве в связи с дальнейшим расширением применения полимерных строительных материалов, являющихся пожароопасными, относится к числу первоочередных. В условиях пожара именно полимерные строительные материалы способствуют распространению пламени и оказывают решающее влияние на размеры материального ущерба и число погибших людей.

Разработка эффективных пожаро-профилактических мероприятий и успешное тушение возникающих пожаров зависят от полноты оценки пожарной опасности материалов и от правильности применения получаемых показателей пожароопасности.

Знание пожароопасных характеристик строительных материалов в промышленном, гражданском и сельскохозяйственном строительстве, способствует уменьшению количества возникающих пожаров и размеров убытков от них [12].

Анализ и оценка опасности

В мировой практике при оценке пожарной опасности строительных материалов и конструкций используются в основном методы испытаний, рекомендованные и утвержденные Международной организацией по стандартизации (ISO), Британскими стандартами (BS), немецкими промышленными стандартами (DIN), Французскими стандартами (NFP), Организацией по стандартизации северных стран (NORDTEST), Американским обществом по испытанию материалов (ASTM) и Национальной противопожарной ассоциацией США (NFPA). Эти системы объединяют более сотни методов, которые отличаются конструкциями приборов и установок, размерами и пространственным расположением образцов при испытаниях, источниками воздействия и зажигания, продолжительностью теплового воздействия и определяемыми показателями. Такое большое количество методов объясняется стремлением более полно учесть следующие факторы:

-

- область и условия применения строительных, текстильных материалов и конструкций;

-

- физические и химические свойства исследуемых образцов;

-

- условия, влияющие на процессы горения материалов и конструкций, выделение теплоты дыма и токсичных соединений.

В нашей стране область применения строительных материалов устанавливается по результатам их испытаний лабораторными методами. При этом нормируемые показатели определяются на разных установках и в различных условиях.

Пожарная опасность строительных материалов, согласно СНиП 2101-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», определяется следующими пожарно-техническими характеристиками: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью.

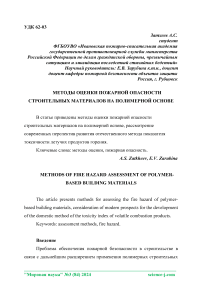

По методу [5] определяется группа наиболее горючих материалов (рис. 12). Испытательный прибор состоит из камеры сгорания, в которой установлена опорная система для крепления образцов, позволяющая одновременно фиксировать их положение и передвигать относительно источника зажигания, представляющая собой пламя газовой горелки с углом наклона к поверхности испытуемого материала 450. Пламя газовой горелки примерно соответствует пламени обычной зажженной спички мощностью 0,8 кВт. Испытуемые образцы имеют размеры 250×90 мм. Методика испытаний позволяет исследовать образцы плавящихся и сжимающихся материалов. В результате испытаний устанавливается наличие распространения пламени на расстоянии 150 мм от точки воздействия пламени в течении 20 и 60 с.

Рисунок – Схема установки для определения группы горючести материалов

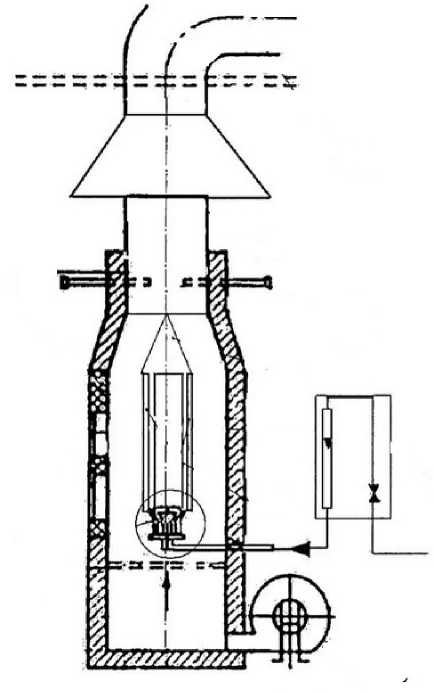

По методу [3] определяется высшая теплотворная способность, которая представляет собой меру возможного выделения количества теплоты во время развитой стадии пожара. Часто прибор для испытаний называют калориметрической или кислородной бомбой (рис. 13). Он состоит из трех основных частей: корпуса, головной части и уплотнительного колпачка. В состав головной части входят тигель, держатель тигля, электроды. Бомба помещается в наполненный водой большой контейнер, температура воды контролируется с помощью термостата. Образец готовится путем измельчения каждого отдельного компонента испытуемого материала до получения однородного порошка.

Рисунок – Схема кислородного бомбового калориметра

Каждый отдельный компонент, входящий в состав материала, испытывается отдельно, после чего выполняется расчет общей теплотворной способности. Порошкообразный образец массой 0,5 г с одинаковым количеством присадки для горения помещается в тигель. Предварительно калиброванная бомба заполняется чистым кислородом, создается избыточное давление и образец зажигается. По экспериментальным данным с учетом водного эквивалента калориметра, поправок на добавленное топливо и тепловые потери определяется значение высшей теплотворной способности.

По методу [5] определяется группа негорючих строительных материалов. Испытательный прибор состоит из печи (труба из огнеупорного материала с нагревательной спиралью), термопар, держателя образцов. Испытаниям подвергаются однородные строительные материалы. Образцы имеют размеры: диаметр 45 мм, высота 50 мм. По результатам испытаний фиксируются потеря массы ∆ m, %; максимальная и начальная температура в печи и их разность ∆ Т, 0С: продолжительность устойчивого пламени горения tг, с.

По методу [6] оценивается способность напольных покрытий распространять пламя по поверхности. Испытательный прибор из камеры размерами 1400×725×500 мм, газовой радиационной панели с поверхностью излучения 300×450 мм, газовой горелки, пламя которой воздействует на образец на расстоянии 10 мм от ближнего к радиационной панели края. В выпускном патрубке установлена лампа белого света со светоприемником для измерения оптической плотности дыма. Вначале прибор калибруется на эквиваленте образца по плотности теплового потока, измеряющегося по длине образца. Плотность теплового потока изменяется с 11,0 до 1,0 кВт м-2. По результатам испытания определяется критический поток, при котором прекращается распространение пламени по поверхности в течении 30 минут. В России принят аналогичный метод ГОСТ Р 51032 «Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени».

Наиболее сложным является метод SBI, предназначенный для оценки способности к распространению пламени, определения скорости тепловыделения, скорости дымообразования двух образцов вертикально расположенных стен, образующих между собой угол в 900. Испытание предусматривает характеристики строительных материалов для стен и потолков в условиях окончательной отделки при источнике теплового воздействия, имитирующего горящую корзину с бумагой, горящие предметы мощностью 30 кВт. Установка состоит из помещения размерами 3,0×3,3×2,4 м с проемом размерами 2,15×1,45 м, тележки, на которой закрепляется образец, прямоугольного кожуха и вентилятора для всасывания продуктов горения. Температуры и перепад давления определяется для расчета объемного расхода потоков. Начальный расход потока находится на уровне 0,6 м3с-1. Установка включает в себя газоанализатор кислорода, с помощью которого контролируется скорость тепловыделения, фотометрическую систему для измерения оптической плотности дыма, пропановую горелку в виде треугольника со стороной 250 мм. Время воздействия горелки на образец оставляет 20 минут. Габаритные размеры образца: короткая стена – 1,5×0,5 м, длинная стена – 1,5×1,0 м. По результатам испытания определяют показатель скорости распространения пламени (Вт с-1, скорость выделения тепла (МДж), за первые 1- минут опыта, длину распространения пламени (м), показатель скорости образования дыма (м2 с -2) [4].

Современные перспективы развития отечественного метода экспериментального определения показателя токсичности летучих продуктов горения полимерных материалов заключаются в постепенной замене биологического метода испытания на экспериментально-расчетный, позволяющий рассчитывать показатель на основе определения средних концентраций токсичных газов, выделение которых контролируется при испытаниях.

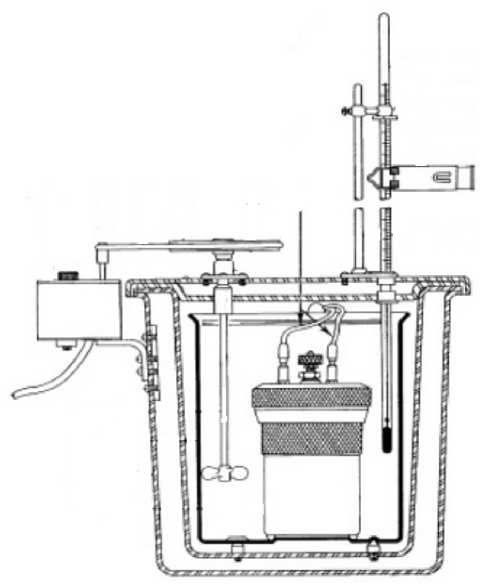

Ввиду специфики испытаний токсичность среды в замкнутом объеме испытательной установки нарастает постепенно и характеризуется как процессами термического разложения образца, так и диффузионными процессами. Поэтому при применении экспериментально-расчетного метода для количественной оценки токсического эффекта необходима точная регистрация зависимостей «концентрация – время» Ct (т) для каждого из контролируемых токсикантов. На основе полученной зависимости определяется средняя концентрация за время экспозиции (рис. 14).

Рисунок - Характерные зависимости «концентрация – время» для основных токсикантов СО и СО 2 , полученные в условиях стандартных испытаний (п. 4.20

ГОСТ 12.1.044-89) [7]

Полученная величина для каждого токсиканта сравнивается затем со справочным значением величины концентрации этого же токсиканта, принятой за среднесмертельную в заданном интервале времени. На основании данного сравнения делается вывод о показателе токсичности испытанного материала. Необходимость непрерывного контроля концентраций токсикантов обусловлена не только процессами термического разложения (горения) образца и диффузии. Во многих случаях образовавшиеся летучие продукты также охлаждаются, частично конденсируются, сорбируются, вступают между собой и с кислородом воздуха в химические реакции.

Вывод

На сегодняшний день актуальность дальнейшего совершенствования и развития методологии определения пожарной опасности строительных материалов нисколько не снизилась. Основные причины этого состоят в неадекватности получаемых по стандартным методам результатов реальным процессам горения строительных материалов на пожарах, низкими сходимостью и воспроизводимостью данных стандартных измерений на стендовых установках, ограниченными возможностями использования полученных экспериментальных данных, соответствующих, как правило, какому-то конкретному сценарию (модели) возникновения и развития пожара.

Список литературы Методы оценки пожарной опасности строительных материалов на полимерной основе

- Демидов, Г. А. Основы теории горения и взрыва [Текст] / Г. А. Демидов, Пензенское высш. артиллер. инж. ордена Красной Звезды училище. - Пенза: [б. и.], 1968. - 476 с.

- Драздейл Д. Введение в динамику пожаров /Пер. с англ. К.Г. Бомштейна.-М.: Стройиздат, 1990 -С.64-68, 368-369.

- ГОСТ 30403-96. Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности. - Введ. 1996-07-01. Изд-во стандартов, 1996. 15 с.

- ГОСТ Р 56206-2014. Композитные полимеры. Методы оценки пожарной опасности и определения огнестойкости. - Введ 01-01-2016. М.: Изд-во стандартов, 2016. 32 с.

- ГОСТ Р 57270-2016. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. - Введ. 2016-11-18. М.: Изд-во стандартов, 2016. 52 с.

- ГОСТ Р 51032-97. Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени". - Введ. 1997-01-01. Изд-во стандартов, 1997. 13 с.

- ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. - Введ. 1991-01-01. Изд-во стандартов, 1991. 48 с.