Методы определения ориентиров для построения мандибулярной плоскости на рентгенограммах

Автор: Фомин И.В.

Журнал: Волгоградский научно-медицинский журнал @bulletin-volgmed

Статья в выпуске: 2 т.20, 2023 года.

Бесплатный доступ

Мандибулярная плоскость на боковой телерентгенонрафии является основным ориентиром для оценки гнатического отдела лица при аномалиях окклюзии. С целью разработки метода определения ориентиров для построения мандибулярной плоскости на ортопантомограммах и боковых телерентгенограммах с учетом вариабельности формы нижней челюсти проведено данное исследование. Проанализировано 127 паспортизированных телерентгенограмм и соответствующих им ортопантомограмм, составляющих музейный фонд кафедры. Определяли величину угла нижней челюсти, образованными касательными линями к ветви и телу. Определяли отношение мандибулярной плоскости по отношению к альвеолярноокклюзионной плоскости, которая соединяла точку infradentale с дистальным бугорком второго моляра. В результате исследования установлено, что угол нижней челюсти на телерентгенограмме, как правило, соответствовал углам ортопантограммы, образованным касательной к телу челюсти, проведенной через наиболее выпуклые точки контура тела. Отмечалась параллельность альвеолярно-окклюзионной линии мандибулярной плоскости телерентгенограммы. На ортопантомограмме альвеолярно-окклюзионная линия была параллельна линии, соединяющей точку «Go» с подбородочной точкой «Me». Заключение. Полученные данные могут быть использованы при конструировании окклюзионной плоскости у людей с дефектами зубных дуг большими по протяженности в клинике ортопедической стоматологии и при оценке эффективности ортодонтического лечения аномалий окклюзионных соотношений.

Телерентгенография, ортопантомография, мандибулярная плоскость, вариантная анатомия нижней челюсти

Короткий адрес: https://sciup.org/142238788

IDR: 142238788 | УДК: 616.314-089.23

Текст научной статьи Методы определения ориентиров для построения мандибулярной плоскости на рентгенограммах

Методы исследования в клинической стоматологии являются неотъемлемым атрибутом диагностических мероприятий при различной патологии челюстнолицевой области. В ходе исследования используются клинические, лабораторные, функциональные, биометрические и рентгенологические методы, разли- чающиеся по назначению, обоснованности и целесообразности их применения [1].

Особое место занимают методы рентгенологического исследования, включающего использование цифровых технологий, среди которых ведущее значение имеет конусно-лучевая томография [2, 3].

Данная методика, безусловно, является приоритетной и позволяет не только оценить срезы на различном уровне, но и построить объёмную модель, и получить дополнительно телерентгенограмму (ТРГ) и ортопантомограмму (ОПТГ). Однако данное исследование входит в перечень платных услуг, что, нередко, ограничивает её использование.

В клинической ортодонтии и протетической стоматологии широкое распространение получили методы анализа боковых ТРГ и ОПТГ, позволяющих получить объективную информацию без детализации некоторых анатомических структур. Зачастую этих методов исследования бывает достаточно, и они входят в обязательный протокол диагностических мероприятий [4]. При этом специалисты отмечают, что из большинства методов исследования телерентгенограмм, использования плоскостей и точечных ориентиров, мандибулярной плоскости отводится особое внимание. Указано, что основными ориентирами для проведения мандибулярной плоскости являются точки наибольшей выпуклости нижнего края тела челюсти, её угла и подбородочного выступа. Однако в некоторых случаях отмечается наложение тени противоположной стороны челюсти, что затрудняет установку диагностических точек.

Следует отметить, что в клинической анатомии челюстно-лицевой области представлены многочисленные сведения о вариантах строения нижней челюсти, различная степень выраженности нижнечелюстного угла и подбородочного выступа [5, 6].

Подобные наблюдения, нередко, вызывают некоторые затруднения в определении угловых параметров, определяющих тип роста челюсти [7]. Специалисты отмечают типологические особенности нижнечелюстного угла с учётом индивидуальных особенностей лицевого отдела головы [8, 9]. Разработаны методы определения типологической индивидуальности лицевого отдела головы [10]. Обращается внимание на то, что вариантная анатомия нижней челюсти, как правило, определяет биометрические параметры нижних зубных дуг, которые коррелируют с антагони-рующей верхней зубной аркой [11, 12].

Отмечено изменение формы и размеров челюстных костей в возрастном аспекте. Наиболее выраженные изменения наблюдаются в периоде смены зубов [13]. В данном исследовании отмечено проявление полового диморфизма органов челюстнолицевой области, что коррелирует с размерами челюстных костей.

Большинство исследователей, при анализе положения мандибулярной плоскости рекомендуют ориентироваться на подбородочную точку «mentos». В то же время её расположение отличается на ТРГ и ОПТГ. Однако данных о сравнительном анализе величины углов по результатам исследования ТРГ и ОПТГ, полученных у одного и того же пациента, мы не встретили. Также не показаны сведения о расположении мандибулярных линий по отношению к окклюзионной плоскости или другим анатомическим ориентирам. Проведение подобных исследований обосновано клиническими наблюдениями в ходе проведения диспансерных мероприятий у людей с аномалиями окклюзии и при нарушениях высоты прикуса [14, 15]. С учетом проведенного обзора литературных источников и особенностей вариантной анатомии, определена основная цель работы.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Разработать методы определения ориентиров для построения мандибулярной плоскости на ОПТГ и боковых ТРГ с учетом вариабельности формы нижней челюсти.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

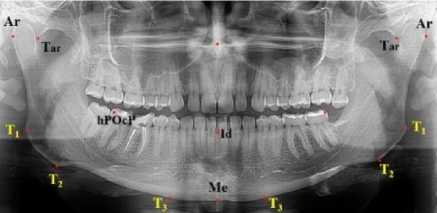

Проведен ретроспективный анализ 127 паспортизированных ТРГ и соответствующих им ОПТГ, составляющих музейный фонд кафедры. Рентгеновские снимки были распределены на две группы. К первой группе отнесены рентгенограммы, на которых параметры нижней челюсти соответствовали оптимальной возрастной норме. Во вторую группу включали рентгенограммы, на которых отмечалась вариабельность выпуклостей угла нижней челюсти, тела челюсти и выраженность подбородочного симфиза. В эту же группу вошли ТРГ, на которых отмечалось наслоение контуров противоположной стороны челюсти, что затрудняло установку точечных ориентиров. На рентгеновские снимки в компьютерной программе Microsoft PowerPoint устанавливали точки, которые соединяли диагностическими линиями (рис. 1).

а б

Рис. 1. Боковая телерентгенограмма с нанесенными точечными ориентирами (а) и линями (б) для определения угловых параметров

Из многообразия ориентиров, в соответствии с целью работы, нами были выбраны те, которые позволяли оценить угловые параметры нижней челюсти. К основным точкам на боковой ТРГ относили наиболее выпуклую точка заднего края суставного отростка Ar; наиболее выпуклую постериальная точка угла нижней челюсти T1; наиболее выпуклую нижнюю точка угла нижней челюсти T2; нижнюю точку контура симфиза Me; точку infradentale Id, наиболее выступающую кпереди и книзу точку передне-верхнего отдела альвеолярной части нижней челюсти, расположенную между медиальными нижними резцами; постериальную точку окклюзионной плоскости, располагающуюся на дисталь- ных бугорках вторых нижних моляров hPOcP и конструктивную точку на месте соединения линий нижнего края и ветви нижней челюсти Go.

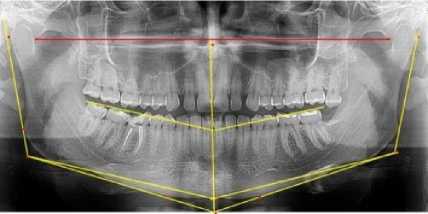

Точки соединяли линиями, которые позволяли оценить угловые параметры. Определяли величину угла нижней челюсти по линиям контура нижней границы тела и задней границы ветви. Кроме того, соединяли переднюю альвеолярную точку Id и дистальной точкой на бугорке второго моляра (альвеолярноокклюзионная линия). Определяли параллельность расположения линий. На ОПТГ устанавливали идентичные точечные ориентиры с последующим построением линий (рис. 2).

а

Рис. 2. Ортопантомограмма с нанесенными точечными ориентирами (а) и линями (б) для определения угловых параметров

б

Кроме ориентиров, перенесенных с ТРГ, использовали точку T 3 , как наиболее выпуклую точку нижнего переднего края нижней челюсти, и точку Tar (tuberculum articulare), расположенную на вершине суставного бугорка.

Проводили касательные линии к телу челюсти через наиболее выпуклые точки нижнего контура ( T 2 - T 3 ) с образованием угла нижней челюсти. Так же, как и на ТРГ, определяли величину угла нижней челюсти и сравнивали с величиной аналогичного угла противоположной стороны и с углом ТРГ. Кроме того, соединяли точку Go с подбородочной точкой Me , которая на ОПТГ соответствовала положению нижней точки тела челюсти по срединной вертикальной линии. Полученную линию сравнивали с положением альвеолярно-окклюзионной линии, оценивая их параллельность.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе рентгенограмм, составляющих первую группу исследования, было установлено, что угол нижней челюсти на ТРГ, как правило, соответствовал углам ОПТГ, образованным касательной к телу челюсти, проведенной через наиболее выпуклые точки контура ( T 2 - T 3 ). Отмечалась параллельность альвеолярно-окклюзионной линии мандибулярной плоскости ТРГ. На ОПТГ альвеолярно-окклюзионной линия была параллельна линии, соединяющей точку Go с подбородочной точкой Me .

Таким образом, полученные данные могут быть использованы в качестве критериев эффективности лечения пациентов с аномалиями окклюзионных соотношений и легли в основу сравнительного анализа рентгеновских снимков, относящихся ко второй группе исследования.

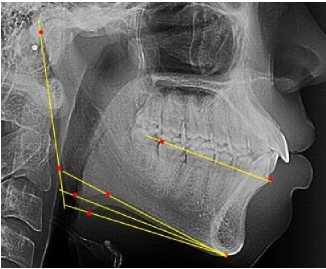

Во второй группе отмечались различные форму выраженности выпуклостей и вогнутостей нижнего контура тела нижней челюсти. Нередко отмечалось чрезмерное развитие нижнечелюстного угла, и выпуклость передней части контура челюсти. Были выявлены ТРГ, на которых, по различным причинам, отмечалось наложение контуров противоположной стороны, что затрудняло установку точечных ориентиров. Тем не менее подбородочная точка на симфизе занимала относительно стабильное положение. С учетом выше обозначенного, для сравнительного анализа, нами устанавливались точки в области угла на разном уровне. Точки в области угла ставилась на верхнем и нижнем контуре. Напрашивалась для исследования линия, проходящая по телу челюсти, без учета размеров вариабельной части угла нижней челюсти (рис. 3).

Сравнительный анализ положения касательной к ветви челюсти с радиальными линиями, проведенными от подбородочной точки, показал различия в величине нижнечелюстного угла. Однако параллельность альвеолярно-окклюзионной линии была только с линией, соединяющей точку верхнего контура выпуклости угла.

Таким образом, на ТРГ нижний контур угла являлся контуром противоположной стороны челюсти, что вполне логично. Линия, которая проходила по телу челюсти, без учета вариабельности выпуклости нижнечелюстного угла, является не приемлемой для определения величины угла и не является ориентиром для построения альвеолярно-окклюзионной линии. Анализ ортопантомограмм, тех же пациентов, также проводился с учетом выраженности нижнече- люстного бугра, на котором устанавливались точки, подобные построению на ТРГ.

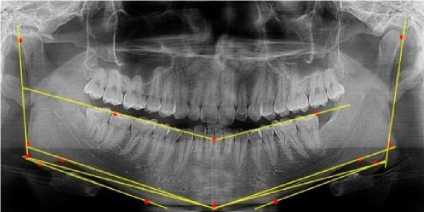

Точки соединяли реперными линиями с последующим анализом величины углов и параллельности альвеолярно-окклюзионной линии (рис. 4).

а

б

Рис. 3. Боковая телерентгенограмма с нанесенными точечными ориентирами (а) и линями (б) для определения угловых параметров

а

б

Рис. 4. Ортопантомограмма с нанесенными точечными ориентирами (а) и линями (б) для определения угловых параметров

Сравнительный анализ положения касательной к ветви челюсти с радиальными линиями, проведенными от подбородочной точки, показал различия в величине нижнечелюстного угла. Однако параллельность альвеолярно-окклюзионной линии была только с линией, соединяющей точку выпуклости угла с подбородочной точкой Me .

Таким образом, точка наибольшей выпуклости угла нижней челюсти, является основным ориентиром для построения мандибулярной плоскости, вне зависимости от выраженности данного анатомического ориентира.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что построение мандибулярной плоскости ориентировано на точку расположения нижней выпуклости угла нижней челюсти. На ТРГ мандибулярная плоскость, как правило, параллельна альвеолярно-окклюзионной линии. На ОПТГ альвеолярноокклюзионная линия, как правило, параллельно линии, соединяющей конструируемую точку Go с подбородочной точкой Me .

Полученные данные могут быть использованы при конструировании окклюзионной плоскости у людей с дефектами зубных дуг большими по протяженности в клинике ортопедической стоматологии и при оценке эффективности ортодонтического лечения аномалий окклюзионных соотношений.

Список литературы Методы определения ориентиров для построения мандибулярной плоскости на рентгенограммах

- Быков И. М., Давыдов Б. Н., Ивченко Л. Г. Современные возможности клинико-лабораторных, рентгенологических исследований в доклинической диагностике и прогнозировании риска заболеваний пародонта у детей с сахарным диабетом первого типа. Часть I. Пародонтология. 2018;23;3(88):4–11.

- Лепилин А. В., Фомин И. В. Диагностические возможности конусно-лучевой компьютерной томографии при проведении краниоморфологических и краниометрических исследований в оценке индивидуальной анатомической изменчивости. Часть II. Институт стоматологии. 2019;1(82):72–76.

- Лепилин А. В., Фомин И. В. Диагностические возможности конусно-лучевой компьютерной томографии при проведении краниоморфологических и краниометрических исследований в оценке индивидуальной анатомической изменчивости. Часть III. Институт стоматологии. 2019;2(83):48–53.

- Доменюк Д. А., Коробкеев А. А., Ведешина Э. Г. Рентгено-морфометрические методы в оценке кефало-одонтологического статуса пациентов со сформировавшимся ортогнатическим прикусом постоянных зубов. Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2015. 76 с.

- Краюшкин А. И., Перепелкин А. И., Вологина М. В., Дмитриенко Д. С. Очерки стоматологической анатомии. Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2017. 312 с.

- Краюшкин А. И., Ефимова Е. Ю. Топографоанатомиче-ские особенности строения костной ткани резцово-нижне-челюстных сегментов. Стоматология. 2007;86(6):10–12.

- Коробкеев А. А., Доменюк Д. А., Шкарин В. В. Осо-бенности типов роста лицевого отдела головы при физио-логической окклюзии. Медицинский Вестник Северного Кавказа. 2018;13(4):627–630.

- Domenyuk D. A., Melekhow S. V., Domenyuk S. D. et al. approach withim cephalometric studies assessment in people with various somatotypes. Archiv EuroMedica. 2019;9(3):103–111.

- Shkarin V. V., Ivanov S. y., Lepilin A. V., Domenyuk S. D. Morphological specifics of craniofacial complex in people with various types of facial skeleton growth in case of transversal occlusion anomalie. Archiv EuroMedica. 2019;9(2):5–16.

- Коробкеев А. А., Доменюк Д. А., Шкарин В. В. и др. Анатомические особенности взаимозависимости основных параметров зубных дуг верхней и нижней челюстей человека. Медицинский Вестник Северного Кавказа. 2018;13(1): 66-69. doi: https://doi.org/10.14300/mnnc.2018.13019.

- Давыдов Б. Н., Дмитриенко С. В, Доменюк Д. А. Использование коэффициента межчелюстного дентального соотношения в оценке соответствия базовых одонтометри-ческих показателей у людей с различными типами зубных дуг. Медицинский алфавит. 2017;3(24):62–67.

- Горелик Е. В., Измайлова Т. И., Краюшкин А. И. Особенности краниофациального комплекса в различные возрастные периоды. Морфология. 2006;4:39.

- Доменюк Д. А., Ведешина Э. Г. Патент на изобретение RUS 2626699. 31.07.2017. Способ определения типа зубной системы. Заявка № 2016122541 от 07.06.2016.

- Чижикова Т. С., Климова Н. Н., Дмитриенко Д. С. Основные задачи врача ортодонта при диспансеризации студентов. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2011;6:108.

- Доменюк Д. А., Фищев С. Б., Коробкеев А. А. и др. Оптимизация современных методов диагностики и лечения пациентов с различными формами снижения высоты нижнего отдела лица. Ставрополь, 2015. 260 с.