Методы радиоэлектронной борьбы в области космической навигации и обеспечение безопасности космических аппаратов

Автор: Ковалв Роман Борисович

Журнал: Космические аппараты и технологии.

Рубрика: Космическое приборостроение

Статья в выпуске: 3 (21), 2017 года.

Бесплатный доступ

Основным элементом содержания радиоэлектронной борьбы является нарушение радиообмена между радиоэлектронными средствами передачи информации путем постановки помех и фальшцелей. Вплоть до начала Второй мировой войны оно осуществлялось в отдельных средствах с помощью маскирующих помех. Для борьбы с первыми радиоэлектронными средствами извлечения информации (радиолокационными станциями) были разработаны эффективные приемы постановки пассивных помех, имитирующие реальные объекты и способствующие навязыванию противнику ложной информации. С развитием и совершенствованием средств радиоэлектронной борьбы открылись перспективы воздействия на радиоэлектронные средства дезинформирующими активными помехами, и даже если удается отфильтровать истинную информацию от ложной, наличие последней иногда значительно осложняет оценку обстановки в ходе боевых действий. Кроме того, воздействие на современную радиоэлектронную систему, имеющую в своем составе ЭВМ, может осуществляться внедрением по радиоканалу правдоподобных информационных сообщений, содержащих компьютерные вирусы, которые проникают по сети ЭВМ, вплоть до высших органов управления войсками и оружием...

Помеха, приемник, орбита, защита, радионавигационный сигнал, мощность, навигационная аппаратура, радиоэлектронная борьба

Короткий адрес: https://sciup.org/14117402

IDR: 14117402 | УДК: 623.624.2 | DOI: 10.26732/2225-9449-2017-3-139-143

Текст научной статьи Методы радиоэлектронной борьбы в области космической навигации и обеспечение безопасности космических аппаратов

По мере все более широкого применения навигационной аппаратуры потребителей (НАП) различного назначения к ней растут требования по обеспечению высокой надежности и помехозащищенности, в том числе защиты как от мощных маскирующих помех (МП), так и от ложных имитационных помех (ИП), подобных реальным навигационным сигналам (НС).

Помехи создают на входе НАП фон, который затрудняет обнаружение радионавигационных сигналов орбитальной группировки и оценивание их параметров. Задача имитирующих помех другая – они должны заменить истинные, излученные спутником НС, ложными так, чтобы обнаружитель системы слежения и определения

координат приемника не заметил подмены. Цель такой имитации - дезинформация противника относительно истинного местоположения. Простая дезинформация приводит к тому, что истинное местоположение заменяется некоторым случайным местоположением. Более амбициозная задача – управлять противником путем специального задания ему ложного маршрута [4].

Очевидны преимущества имитационных помех:

-

1. При воздействии ИП противник вообще не подозревает о том, что подвергся нападению, и, следовательно, не предпринимает ответных действий. В отличие от этого при выявлении МП у него есть возможность прибегнуть к целому ряду защитных действий:

-

• отказаться от навигации по глобальным спутниковым навигационным системам и исполь-

ИССЛЕДОВАНИЯ зовать автономные навигационные системы, такие как инерциальная навигационная система или магнитный компас;

-

• осуществлять подавление широкополосных МП с помощью адаптивной антенной решетки (ААР), узкополосных МП на основе алгоритмов спектральной режекции, импульсных МП – временной режекцией;

-

• принять организационные меры по физическому уничтожению источников помех.

-

2. Мощность принимаемой ИП принципиально должна не слишком отличаться от мощно- 140 сти принимаемого навигационного сигнала 5 , т.е. отношение помеха/сигнал J / S ≈ 0…20 дБ. Для МП это отношение должно составлять J / S ≈ 50…60 дБ, а для НАП с ААР еще больше: J / S > 90 дБ. Следовательно, энергетический выигрыш ИП относительно МП огромен и составляет 30^60 дБ или 70^90 дБ для НАП с ААР.

-

3. Основным средством защиты от помех в НАП является ААР, которая осуществляет подавление помех, мощность которых превышает уровень внутренних шумов приемника. Так как мощность ИП сопоставима с мощностью реального сигнала (уровень шумов), то ИП проходит через ААР без ослабления.

Преимущества ИП относительно МП, приведенные выше, столь значительны, что вызывают постоянный интерес к возможностям и методам создания и применения ИП. Пристальное внимание к ИП особенно обострилось в последнее время (2010-2012 годы) в связи с целой серией публикаций в отечественной и зарубежной прессе, впрямую посвященных применению ИП.

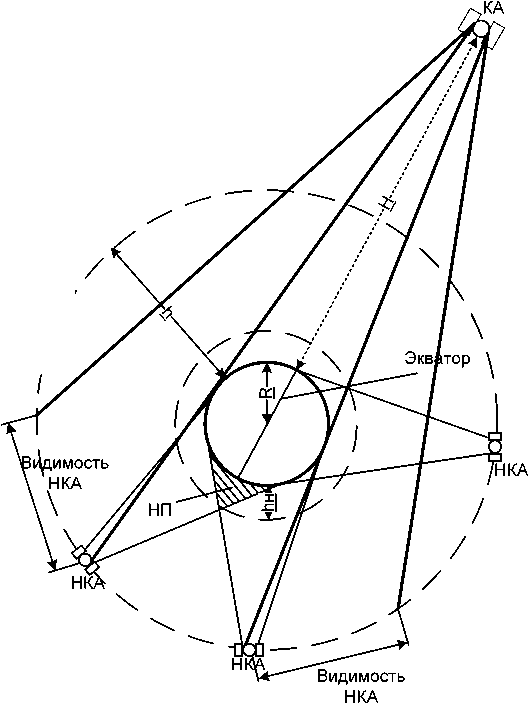

Сегодня технология спутникового координатно-временного обеспечения по средствам навигационных систем ГЛОНАСС/GPS востребована не только для объектов на поверхности Земли и в околоземном пространстве, но и для космических аппаратов, находящихся на орбитах выше, чем орбиты навигационных КА (НКА), т.е. геостационарных и высокоэллиптических (ГСО и ВЭО). Наличие соответствующих навигационных приемников на борту этих КА значительно упрощает определение их местонахождения (рис. 1) [1]. Так же как и любая другая НАП, космическая НАП может быть подвержена воздействию комплексами противоспутниковой радиоэлектронной борьбы, в том числе и ИП.

КА, находящиеся на круговых орбитах с высотами ниже 20 тыс. км (высота орбит НКА), являются более защищенными от ИП, так как их приемные антенны расположены в верхней части КА и для наведения помехи требуются другие КА, летящие над ними, что крайне сложно и дорого для реализации [5]. Приемные антенны КА, находящегося на ГСО, направлены на Землю, так

Том 1

как улавливают сигналы от НКА перед их заходом и выходом из-за Земли (рис. 1 [1]). Это значит, что бортовая НАП такого КА легко подвергается наведению ложного сигнала с поверхности Земли (рис. 2). В этом случае соответствующий наземный комплекс с имитационной аппаратурой постановки индивидуальной ИП для конкретного объекта с известными координатами может полностью дезориентировать КА и «увести» его из своей рабочей точки стояния с заданными координатами.

Существуют так называемые «простые» методы выявления в НАП ложных НС, которые относительно просто реализуются в современных приемниках и должны учитываться при их создании:

-

• слежение за абсолютной мощностью каждой несущей частоты НС;

-

• слежение за скоростью изменения мощности сигнала;

-

• слежение за относительными мощностями принимаемого сигнала;

-

• сравнение скоростей динамики кода и фазы;

-

• проверка целостности полученных данных.

Все эти методы считаются простыми в силу их давнего применения в наземной и околоземной аппаратуре потребителя НС и широкой известности. Однако необходимо учитывать существенное усложнение как самой НАП, так и их программноматематического обеспечения при использовании этих методов.

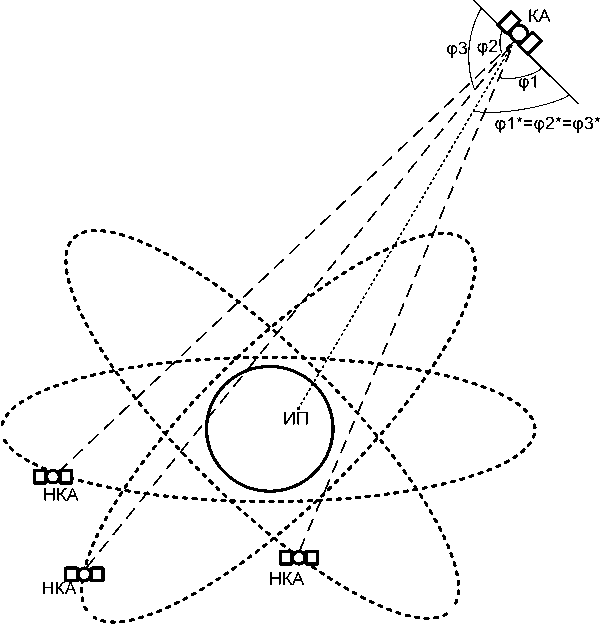

Кроме указанных способов защиты можно предложить реализуемые уже сегодня относительно более сложные способы различения сигналов НКА и ИП, использующие их пространственные отличия. Они предполагают наличие вместо одной приемной антенны нескольких разнесенных в пространстве. Разнесенные в пространстве антенны позволяют определить углы между осями объекта (условно проведенная прямая через две приемные навигационные антенны) и векторами направления сигнала за счет измерения разности фаз несущего сигнала [2, 3].

Таким образом, проанализировав полученную навигационную информацию о положении НКА (альманах) и вектор прихода сигнала, можно различить сигналы, приходящие от НКА, обусловленные различием их направлений, и от постановщика помех с равным направлением прихода всех сигналов φ1* = φ2* = φ3* (рис. 2). Единственный способ формирования пространственной радиоволны, подобной радиоволне навигационного сигнала, - это расположение постановщиков ИП на линии визирования от НАП к НКА, причем для имитируемого сигнала от одного НКА требуется свой постановщик ИП. Этот способ довольно сложен в реализации для малоподвижных наземных и околоземных по-

Методы радиоэлектронной борьбы в области космической навигации

НКА - навигационные спутники;

КА - геостационарный спутник;

НП - навигационное поле;

R ~ 6378 км - радиус Земли;

h ~ 20000 км - высота орбиты НКА / ГЛОНАСС/GPS;

Н ~ 40000 км - высота орбиты геостационарного спутника;

hH ~ 5000км - высота единого навигационного поля ГНСС

Рис. 1. Зоны видимостей местонахождения КА

Рис. 2. Позиционирование КА

ИССЛЕДОВАНИЯ требителей НС и практически невозможен для КА на ГСО.

Наличие нескольких антенных элементов и возможность определения вектора прихода НС позволяют НАП решать не только навигационные, но и угломерные задачи. То есть становится возможным определять не только координаты, но и пространственное положение объекта относительно навигационных систем ГЛОНАСС/GPS.

Том 1

Исходя из вышесказанного следует, что внедрение навигационной аппаратуры с разнесенными в пространстве антеннами на борт КА, находящегося на ГСО, позволяет без значительного удорожания и увеличения массогабаритных характеристик бортовой аппаратуры решить проблему помехозащищенности бортовой НАП за счет выявления и исключения ложных НС, а также дополнительно повысить точность пространственной ориентации КА.

-

1. Двухсистемный навигационный приемник космического аппарата. Пат. №112401 Российская Федерация /

В. А. Зубавичус, А. З. Балабанов, В. А. Комаров [и др.]. № 2011121496/28, заявл. 27.05.2011 ; опубл. 10.01.2012,

-

2. Пичкалев А. В., Кочев Ю. В., Гребенников А. В. Радиоугломерная аппаратура для задач ориентации и стабилизации // Тезисы докладов 2-й Международной научно-технической конференции, посвященной 30-летию запуска на орбиту первого навигационного космического аппарата «Глонасс» (10–14 октября 2012 г., Железногорск) / под общ. ред. Н. А. Тестоедова ; ОАО «Информационные спутниковые системы». Сибирский государственный аэрокосмический ун-т. Красноярск, 2012. С. 142–144.

-

3. Харисов В. Н. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / под ред. В. Н. Харисова [и др.]. М. : Радиотехника, 2010. 800 с.

-

4. ГЛОНАСС и защищённость GPS [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dxdt.ru/2009/10/14/2721/ .

-

5. Сетевые спутниковые радионавигационные системы / В. С. Шебшаевич, П. П. Дмитриев, Н. В. Иванцев [и др.] ; под ред. В. С. Шебшаевича. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Радио и связь, 1993. 408 с.

Бюл. №1.

История статьи

Список литературы Методы радиоэлектронной борьбы в области космической навигации и обеспечение безопасности космических аппаратов

- Двухсистемный навигационный приемник космического аппарата. Пат. №112401 Российская Федерация / В. А. Зубавичус, А. З. Балабанов, В. А. Комаров [и др.]. № 2011121496/28, заявл. 27.05.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. №1.

- Пичкалев А. В., Кочев Ю. В., Гребенников А. В. Радиоугломерная аппаратура для задач ориентации и стабилизации // Тезисы докладов 2-й Международной научно-технической конференции, посвященной 30-летию запуска на орбиту первого навигационного космического аппарата «Глонасс» (10-14 октября 2012 г., Железногорск) / под общ. ред. Н. А. Тестоедова ; ОАО «Информационные спутниковые системы». Сибирский государственный аэрокосмический ун-т. Красноярск, 2012. С. 142-144.

- Харисов В. Н. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / под ред. В. Н. Харисова [и др.]. М.: Радиотехника, 2010. 800 с.

- ГЛОНАСС и защищённость GPS [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://dxdt.ru/2009/10/14/2721/.

- Сетевые спутниковые радионавигационные системы / В. С. Шебшаевич, П. П. Дмитриев, Н. В. Иванцев [и др.]; под ред. В. С. Шебшаевича. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Радио и связь, 1993. 408 с.