Между Доном и Кубанью: бои оперативного значения войск 12-й армии РККА (конец июля – начало августа 1942 г.)

Автор: Макаров Ю.Н., Плякич М.Н., Воронин С.В., Григорян Ц.А.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: История

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена событиям Великой Отечественной войны, связанным со второй попыткой войск фашистской Германии овладеть территорией Северного Кавказа, а именно противостоянию советских войск 12й армии СевероКавказского фронта войскам вермахта в острый период летнего немецкого наступления 1942 г. с использованием танковых и моторизованных дивизий группы армий «А». Вновь вводимые в оборот архивные документы, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, а также материалы, опубликованные на портале «Память народа», труды зарубежных, советских и российских исследователей позволили авторам рассмотреть более подробно причины безуспешных попыток 12й армии остановить стремительное продвижение войск вермахта на юг, имевшее место между реками Доном и Кубанью в конце июля – начале августа 1942 г.

Северо-Кавказский фронт, Южный фронт, 12-я армия РККА, немецкие войска группы армий «А», территория Северного Кавказа, директива Ставки ВГК, правый берег реки Кубань, танковая дивизия «Викинг», 14-й танковый корпус генерал-майора Н.Н. Радкевича

Короткий адрес: https://sciup.org/149148200

IDR: 149148200 | УДК: 93/94(470.6)“1942” | DOI: 10.24158/fik.2025.6.14

Текст научной статьи Между Доном и Кубанью: бои оперативного значения войск 12-й армии РККА (конец июля – начало августа 1942 г.)

,

,

,

,

Введение . Сложившаяся на современном этапе международная и военно-политическая обстановка в некотором плане напоминает хорошо известные события Великой Отечественной войны. Как и 84 года назад, враг пришел с Запада, правда, сейчас во главе новой агрессивной политики по отношению к России стоят страны НАТО, руководимые США. Именно они разыгрывают собственный сценарий по нанесению стратегического поражения нашей стране, используя территорию Украины и манипулируя жизнями ее народа. Снова и снова нашему государству приходится защищать свою целостность и независимость. События последних лет показывают, что не всегда оперативная инициатива была на стороне российских вооружённых сил, как это было летом 1942 г., когда войска вермахта после захвата Ростова устремились в южном направлении, тесня советские армии южного фронта. Нефть Баку, Грозного и Майкопа – такова была основная цель верховного командования Германии. Среди отступающих советских армий оказалась и 12-я армия Южного фронта, которая пыталась сдержать натиск немецких танковых и моторизованных дивизий группы армий «А».

Обсуждение . Историография боевых действий 12-й армий довольно значительна и включает в себя как фундаментальные работы – примером может служить 12-томная история Великой Отечественной войны (2012)1, так и воспоминания участников и очевидцев событий. Последнее в первую очередь относится к работе бывшего командующего 12-й армии (с апреля по сентябрь 1942 г.) Андрея Антоновича Гречко «Битва за Кавказ», при написании которой автор использовал материалы центральных и региональных архивов, а также воспоминания очевидцев (1969). Несомненный интерес вызывают воспоминания командира 4-й стрелковой дивизии И.П. Рослого, так как его дивизия в описываемый период входила в состав 12-й армии и была активной участницей боевых действий с войсками вермахта (1983). В этом же ряду стоят воспоминания А.И. Нестеренко, который в рассматриваемый период командовал особой подвижной оперативной группой при штабе Южного фронта. В них он описывает работу своей группы на участке боевых действий 12-й армии (1975).

Не менее интересными, с нашей точки зрения, являются работы участников битвы за Кавказ, воевавших на стороне войск противника. К последним мы можем отнести работу Э. фон Ма-кензена, который описывает в своих тематических мемуарах события наступательных действий немецких войск на Кавказе в июле – августе 1942 года (2004), а также книгу В. Тике «Марш на Кавказ. Битва за нефть 1942–1943 гг.» (Тике, 2005). Обе они представляют взгляд на соответствующие события с другой стороны.

Материалы и методы . При написании статьи были использованы архивные документы – журналы боевых действий, оперативные сводки, боевые приказы и донесения 12-й армии, Южного и Северо-Кавказского фронтов, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО), а также материалы, размещенные на портале «Память народа»2.

В представленной статье в качестве основных были использованы принципы историзма, научной объективности, а также нарративный метод.

Результаты . С наступлением 1942 г. советские войска стали вести непрекращающуюся борьбу за стратегическую инициативу. Вместе с тем имевшая место недооценка военного потенциала немцев и его союзников со стороны Ставки ВГК, а также недостаточно верное представление о возможностях собственных сил стали основными причинами поражений Красной армии весной – летом 1942 г. В результате военные действия постепенно смещались в район Сталинграда и в предгорья Кавказа. События подчас приобретали неоднозначный, а то и драматический для советских войск характер3.

23 июля верховный главнокомандующий вермахта Адольф Гитлер в директиве № 454 обозначил основные цели и задачи германским войскам. Немецкая группа армий «А» под командованием генерал-фельдмаршала В. Листа должна была окружить и уничтожить советские войска южнее Ростова. Главная же стратегическая задача состояла в том, чтобы нанести мощный, целенаправленный удар на важном для войск вермахта направлении – южном крыле советско-германского фронта. Таким образом, кавказское направление становилось приоритетным по линии соприкосновения. Подтверждением последнему явилось признание фельдмаршала В. Кейтеля, которое он сделал на допросе в июне 1945 г. В частности, военачальник сообщил, что в числе главных целей немецкого командования в это время было стремление отрезать Советскому Союзу подвоз нефти по реке Волге и захватить главные базы нефтяного снабжения в городах Майкоп и Грозный (Золотарев и др., 2007: 204).

К началу боевых действий, то есть к 25 июля 1942 г., соотношение сил было следующим: со стороны немцев действовали 1-я и 4-я танковые и 17-я полевая немецкая, 3-я румынская армии группы армий «А». В их составе насчитывалось 167 тыс. человек, 1 130 танков, 4 540 орудий и минометов. Действия этой группы поддерживали военно-морские силы Германии и Румынии, части сил 4-го воздушного флота (до 1 000 боевых самолетов)1. Противостоящие этой группировке противника войска Южного и части Северо-Кавказского фронта к началу операции в своем составе насчитывали 112 тыс. человек, 2 160 орудий и минометов всех калибров, 121 танк (из них 104 боевые машины прибыли в 51-ю армию лишь к концу месяца), 130 боевых самолетов2.

Количественный анализ соотношения сторон показывает, что превосходящим силам врага противостояли серьезно ослабленные войска Южного фронта (командующий – Р.Я. Малиновский). Они держали оборону по левому берегу Дона – от Верхнекурмоярской до Азова. Семь армий, входивших в состав фронта, насчитывали по 17–20 тыс. человек каждая, лишь одна 51-я армия имела 40 тыс. солдат и офицеров. Войска переходили к обороне под непрерывными ударами противника. Северо-Кавказский фронт удерживал позиции северо-восточнее и восточнее побережья Азовского и Черного морей – от Азова до Лазаревской (Гречко, 1969: 53–54).

В соответствии с поступившей в штаб директивой Военного Совета Южного фронта части 12-й армии должны были с 25 июля занять оборону на левом берегу Дона восточнее Ростова до станицы Багаевской. К этому времени из состава армии была выведена 176-я стрелковая дивизия. Она передавалась в резерв фронта. Однако уже 26 июля ее место в 12-й армии заняла 31-я стрелковая дивизия из 56-й армии3.

В этой связи необходимо отметить, что войскам 12-й армии, которые отступали из районов населенных пунктов Дебальцево и Ворошиловград пришлось совершить 400-километровый марш и с непрерывными боями форсировать три водные преграды. Постоянно проявляя примеры мужества и героизма, войскам армии удалось сохранить как личный состав, так и материальную часть, а также свою боевую организацию4.

25 июля войска вермахта при поддержке значительных соединений авиации начали наступать в районе нижнего течения реки Дон: на сальском и краснодарском направлениях. Соединения 4-й немецкой танковой армии устремились на Сальск, 1-й танковой – на Ворошиловск (Ставрополь), а 17-й полевой – от Ростова на Тихорецк. Южный фронт, не сумев удержать оборону по реке Дон, стал отходить на юг5.

В результате войска противника к 26 июля вышли в район населенных пунктов Верхний и Нижний Соленый, Батайск и Койсуг, озера Койсугское, сохраняя достаточный потенциал к продвижению по направлению на Веселый. На следующий день, 27 июля, немецким войскам удалось захватить станицу Ольгинскую, тем самым создав дополнительный плацдарм на левом берегу реки Дон для продвижения в южном и юго-восточном направлениях6 (Тике, 2005: 31–33).

Складывающаяся оперативно-тактическая обстановка не позволила войскам 12-й армии к 27 июля восстановить положение южнее станицы Аксайской, остальным армиям также не удалось выполнить поставленные задачи. Войска гитлеровской коалиции, форсировав реку Дон, 27 июля передовыми частями достигли Колхозного (восточнее Батайска) и станции Койсуг. Помимо этого, 27 июля немецкие войска форсировали Маныч севернее Каракашева и были готовы занять поселок Веселый7 (Тике, 2005: 41–44).

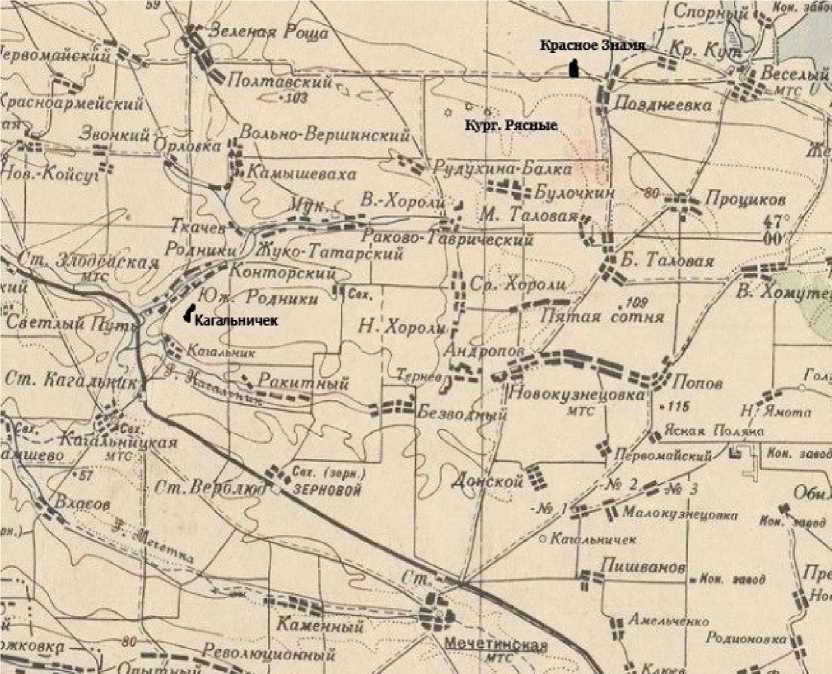

В результате последовало новое боевое распоряжение – № 0451/ОП от 27 июля, из которого следовало указание о переводе армий Южного фронта на новые рубежи. Так, частям 12-й армии необходимо было занять оборону на участке Красное Знамя – Кагальницкая. Слева от Кагальницкой до Азовского моря рубеж обороны должна была занять 18-я армия, справа на участке от Малой Орловки до Красного Знамени – 37-я армия, участок Холодный – Новоселовка следовало удерживать подразделениями 51-й армии. В резерв фронта, во второй эшелон, должны были отойти части 56-й армии8.

Глубокой ночью в 2 часа 45 минут 28 июля в Ставке ВГК было принято решение (директива Ставки ВГК № 1705349) о слиянии двух фронтов Южного и Северо-Кавказского. При этом новое формирование – Северо-Кавказский фронт – разделили на Приморскую (под командованием генерал-полковника Я.Т. Черевиченко) и Донскую (во главе с генерал-лейтенантом Р.Я. Малиновским) оперативные группы. В последнюю вошла и 12-я1.

Директива Ставки ВГК требовала от командующего фронтом маршала С.М. Буденного остановить продвижение войск вермахта в южном направлении, восстановить положение по южному берегу реки Дон и оттеснить немецкие войска на правый берег Дона.

В Ставке ВГК осознавали, что соотношение сил на месте складывается не в пользу войск Северо-Кавказского фронта, которые, возможно, не смогут остановить продвижение танковых и моторизованных частей группы армий «А». Поэтому директива Ставки ВГК требовала от маршала Буденного выделить войска для занятия рубежа обороны по Краснодарскому обводу и южному берегу реки Кубань до станицы Темижбекской, то есть до излучины реки Кубань, а штаб фронта перенести в Армавир2.

В этой связи необходимо подчеркнуть, что занятие противником правого берега реки Кубань поставило бы войска Северо-Кавказского фронта под угрозу окружения. Между Доном и Кубанью сформировался бы котел, который должны были создать 17-я пехотная и 1-я танковая армии группы армий «А» (Карель, 2005: 131–132).

Опасения Ставки ВГК не были безосновательными. В это время начальник оперативного отдела германского генерального штаба сухопутных войск генерал А. Хойзингер давал указание командующему группы армий «А» В. Листу, чтобы он не нажимал своими пехотными дивизиями 17-й армии на советские войска правым крылом в направлении Краснодара. При этом он дал возможность левому флангу, то есть частям 1-й танковой армии, окружить войска Северо-Кавказского фронта3.

Придерживаясь поставленных боевых задач, войска гитлеровской коалиции утром 28 июля 1942 г. силами 17-й армии при поддержке бомбардировочной авиации перешли в наступление из районов населенных пунктов Дружный, Шамшев, Новобатайск, Самарское. Им противостояли соединения 18-й армии, численный состав, боевое и материально-техническое состояние которых оставляли желать лучшего. Как следовало из оперативных донесений командования 18-й армии, в полках 216-й, 353-й, 30-й, 383-й и 395-й стрелковых дивизий оставалось по 150–200 бойцов, сильно утомленных переходами в ходе отступления и боев с немцами. В частях отсутствовали орудийные снаряды и мины для минометов, не имелось ручных гранат и патронов для автоматов ППШ. Продовольствие и горючее также были на исходе4. Неудивительно, что оперативная инициатива в указанный период была на стороне противника, которая позволила 18 немецким танкам, действовавшим в южном направлении из села Самарское, прорваться в хутор Бурхановский5.

Схожая ситуация с наличием личного состава и отсутствием боеприпасов имела место как в 12-й армии, так и в других армиях Северо-Кавказского фронта. Быстрое продвижение передовых моторизованных групп немецких войск и медленное отступление советских войск не позволили в соответствии с намеченными планами командованию фронта выполнить поставленные Ставкой ВГК задачи, а частям 12-й армии – занять линию обороны по правому притоку реки Ка-гальник. Как следовало из оперативной директивы Северо-Кавказского фронта, на этом участке располагались части 56-й армии, которая должна была сдать его 12-й и 18-й армиям, а сама отойти на доукомплектование и приведение материально-технической части в порядок в район станицы Мечетинской, хутора Серебрянского, Ореховки и Красноармейского. Однако выполнить этот приказ в точности войскам 56-й армии не удалось, так как они стали отступать под напором численно превосходящих войск противника6.

В этой связи необходимо подчеркнуть то, что столь драматические события, складывающиеся не только на Южном, а затем Северо-Кавказском, но и на Сталинградском фронтах в указанный период стали одной из причин появления приказа № 227 от 28.07.1942 г. «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций»7, впоследствии получившим название «Ни шагу назад».

Сводки боевых действий свидетельствуют о том, что многим воинским соединениям 56-й армии приходилось сдерживать значительно превосходящие силы противника. Так, например, входящая в состав 56-й армии 339-я стрелковая дивизия (1133-й, 1135-й и 1137-й стрелковые полки), которая по состоянию на 28 июля занимала рубеж обороны на участке Васильево-Шам-шево по реке Кагальник и далее в восточном направлении до хутора Кагальничек по правому притоку реки Кагальник, в течение 28 июля 1942 г. вела упорные оборонительные бои и смогла удержать занимаемый рубеж. Практически все атаки немцев были отбиты, мало того, события 28 июля закончились контратакой советской пехоты при огневой поддержке артиллерии и минометов. Однако уже рано утром 29 июля немецкие войска силою до 600 автоматчиков, 7 танков и 14 бомбардировщиков перешли в наступление в направлении Кагальничек, Кагальницкая и Ва-сильево-Шамшево. В результате к 15 часам части 339-й стрелковой дивизии после ожесточенных боев вынуждены были отойти в южном направлении на новый рубеж обороны. Учитывая оборонительный характер боевых действий со стороны 339-й стрелковой дивизии, ее потери были значительно меньше, чем у противника. Советская сторона в ходе боев 28 и 29 июля потеряла: убитыми 86 человек, ранеными 152, пропавшими без вести трех бойцов и одного младшего командира. Потери немецкой стороны составили: около 300 немецких солдат и офицеров, 2 танка, 2 автомашины, 16 мотоциклов и 8 велосипедов. В плен попал один немецкий обер-ефрейтор1.

В ночь с 28 на 29 июля оперативная обстановка на участке Северо-Кавказского фронта в районе Кагальничек – Жуко-Татарский продолжала оставаться довольно сложной, и поэтому 81-ю стрелковую бригаду 56-й армии, в соответствии с боевым распоряжением штаба фронта выводят из состава 56-й армии передают в подчинение командующего 12-й армии2.

Справа от 81-й стрелковой бригады находились части 31-й стрелковой дивизии. Она держала оборону на участке от хутора Жуко-Татарского до населенного пункта Рудухина-Балка3. Во втором эшелоне, в районе населенных пунктов Хороли, расположились части 4-й стрелковой дивизии (39-й, 101-й и 220-й стрелковые полки). Состояние дивизии, которая в ходе боев на реке Дон потеряла до 25 % личного состава, также оставляло желать лучшего. Кроме того, дивизия испытывала значительные трудности как с боеприпасами, так и с горюче-смазочными материалами (ГСМ). В резерве командующего 12-й армии была 261-я стрелковая дивизия, которая сосредоточилась на хуторе Безводном4.

Ситуация на участке обороны 12-й армии, находившейся под контролем 31-й стрелковой дивизии, еще больше усугубилась, когда вечером 28 июля немецкие танки и мотопехота из дивизии «Викинг» прорвали оборонительную полосу в районе населенного пункта Жуко-Татарский. Как оказалось впоследствии, одной из причин потери позиций на вверенном участке фронта стало появление фактов трусости и паникерства среди личного состава 31-й дивизии. Аналогичная ситуация имела место и в 4-й и 261-й стрелковых дивизиях5. Противник незамедлительно воспользовался сложившейся оперативной обстановкой и стал успешно продвигаться на участке обороны 37-й армии. Так, используя передовые группы 16-й пехотной (моторизованной) дивизии, войска вермахта попытались занять Большую Таловую и Верхний Хомутец (Тике, 2005: 34–35; 44–45).

Исходя из полученной директивы Ставки ВГК за № 1705346, командование 12-й армии утром 29 июля попыталось восстановить сложившееся положение и отбросить немецкие войска севернее в направлении Камышевахи. Однако все попытки были безуспешными. Напротив, войска вермахта из дивизии «Викинг» днем начали наступление в южном направлении и достигли станицы Мечетинской, а к вечеру этого же дня уже находились севернее станицы Егорлыкской, где произвели рекогносцировку (Тике, 2005: 35–36).

Примерно в это же время находившиеся в Орловке части 13-й немецкой танковой дивизии начали наступление на Хороли, прорвали оборону 4-й стрелковой дивизии и достигли населенного пункта Андропов, что севернее Мечетинской. Это привело к окружению 4-й стрелковой дивизии, основные силы которой были сосредоточены в населенном пункте Пятая Сотня, что восточнее Средние Хороли7.

Оперативно-тактическая обстановка в районе боевых действий 12-й армии (рис. 1) на участок Новостройка – Мало-Кузнецовка к вечеру 29 июля приобрела весьма тревожный характер и требовала срочных мер по устранению возникшей ситуации. С этой целью в район боевых действий была отправлена особая подвижная оперативная группа гвардейских минометных частей Южного фронта под командованием полковника А.И. Нестеренко. Батарейными залпами этой группы были накрыты подразделения 13-й немецкой танковой дивизии, которая незамедлительно приостановила свое продвижение. Дивизионы оперативной группы полковника А.И. Нестеренко также нанесли удар по немецким частям в районе Мечетинской, где продолжала свое наступление танковая дивизия «Викинг»1, что заставило танковую колонну в количестве 40 танков остановиться и перейти к оборонительным действиям.

Рисунок 1 – Театр военных действий: участок обороны 12-й армии

Figure 1 – Theater of Operations: 12th Army Defense Sector

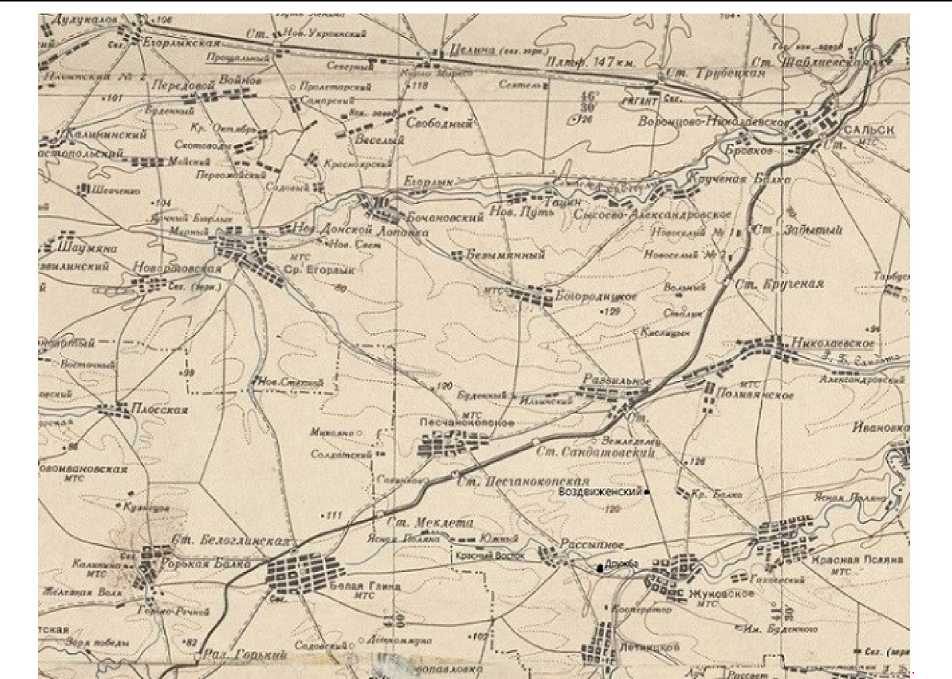

Учитывая последние успешные действия 12-й армии и рассчитывая на ее дальнейшее продвижение в районе станицы Егорлыкской, командование Донской оперативной группы 30 июля 1942 г. передает в распоряжение армии 176-ю стрелковую дивизию из состава группы А.И. Нестеренко. Одновременно командующему 12-й армией генерал-майору А.А. Гречко был отдан приказ выбить немцев из-под станицы Егорлыкской. Однако выполнить его 12-й армии не удалось, так как к утру 30 июля станица уже находилась в руках противника. Мало того, даже несмотря на то, что фланги передовой группы «Викинг» были недостаточно защищены, немецкие моторизированные вооруженные формирования продолжали активно наступать в направлении станицы Средний Егорлык. В этой непростой в военном отношении сложившейся ситуации, особенно вокруг села Целина, части 176-й стрелковой дивизии и группы А.И. Нестеренко продолжали оказывать сопротивление передовой группе 13-й танковой дивизии2.

Обстановка в этом районе боевых действий ухудшалась еще и потому, что размещенная западнее немецкая 198-я пехотная дивизия 30 июля подошла к реке Куго-Ея, а части 13-й танковой дивизии должны были на следующий день начать наступление на Целину, Гигант и Сальск3. Для того чтобы окончательно овладеть стратегической инициативой, немецкое командование решило задействовать авиацию с целью уничтожения группы А.И. Нестеренко. Всю вторую половину дня 30 июля немецкие самолеты работали над ее позициями, однако цели своей так и не достигли. Мало того, огнем советских зенитных батарей были сбиты два пикирующих бомбардировщика, после чего германская авиация снизила свою активность4.

Во второй половине дня 30 июля командующий 12-й армией получил приказ штаба СевероКавказского фронта № 00608/ОП, из которого следовало, что к утру 01 августа воинские части должны были занять и прочно оборонять рубеж на участке колхоза им. Ворошилова, что восточнее Лопанки – отделение конного завода (южнее хутора Буденновского) – Ленинка, где река Терновая впадает в реку Куго-Ея. Справа от 12 армии должны были обороняться на южном берегу реки Средний Егорлык части 37-й армии, а слева – войска 18-й армии1.

31 июля во второй половине дня передовая группа «Викинг» заняла Средний Егорлык и начала наступление в направлении Белой Глины. Однако проведя огневую подготовку, отряды генерал-майора Н.Н. Радкевича, заставили колонну немцев сначала развернуться, а затем залечь на рубеже отметки 104, что южнее на 10 км Среднего Егорлыка. Входивший в состав 12-й армии 14-й танковый корпус генерал-майора Н.Н. Радкевича предотвратил все попытки немцев овладеть Белой Глиной, несмотря на то, что самолеты германских военно-воздушных сил интенсивно бомбили боевые порядки группы и советский бронепоезд на станции Белоглинской2, а сам корпус после напряженных боев за Донбасс в районе Черткова был обескровлен в боях с немецкими войсками. С целью его сохранения и пополнения он был отведен через реку Дон в район населенного пункта Верхний Хомутец, а после этого выдвинут в район Белой Глины3.

После безуспешной попытки овладеть данным населенным пунктом 30 танков дивизии «Викинг» с мотопехотой заняли станицу Песчанокопскую, которую упорно оборонял 14-й отдельный гвардейский минометный дивизион из группы А.И. Нестеренко4.

Днем 31 июля 1942 г. 3-я танковая немецкая дивизия продолжила наступление на село Целину, которое обороняли подразделения 176-й стрелковой дивизии, гвардейские минометные полки (8-й и 49-й) и 14-й дивизион моряков из подвижной группы А.И. Нестеренко. Бой длился несколько часов, но после попытки немцев зайти к советским частям в тыл, части отошли в южном направлении5.

Во второй половине дня 31 июля подразделения группы А.И. Нестеренко отбили попытку войск вермахта овладеть десятью танками дивизии «Викинг» селом Рассыпное. В ходе боя было подбито три немецких танка, остальные ушли в направлении Песчанокопской6.

Находившаяся в окружении и отступавшая в южном направлении 4-я стрелковая дивизия утром 31 июля вошла в село Михайловка и наладила связь с отступающими войсками 37-й армии. Ранним утром 01 августа советские войска атаковали немецкие части между станциями Целина и Гигант и продолжили отступать в южном направлении. С 01 по 02 августа части 4-й стрелковой дивизии находились в немецком окружении в населенном пункте Лопанка, что восточнее Среднего Егорлыка на 5 км7. Основные оборонительные бои Красной армии при отходе к югу от реки Дон развернулись на рубеже реки Кагальник. На ставропольском и краснодарском направлениях советские войска пытались сдержать натиск агрессора, но безуспешно. Соединения Донской группы, ведя тяжелые оборонительные бои, не смогли противостоять яростным атакам вражеских танковых моторизированных соединений и вынуждены были отходить в южном и юго-восточном направлениях.

Таким образом, к 01 августа 1942 г. положение Донской группы продолжало оставаться тяжелым. Последнее в полной мере можно отнести и к соединениям 12-й армии. Они были малочисленны и слабо вооружены. В частях армии ощущался острый недостаток в снарядах и минах (Русский архив, 1942: 357). Так, например, на левом фланге 12-й армии на рубеже Калинский – Куго-Ея занимали оборону всего 500 красноармейцев 976-го стрелкового полка. В 809-м артиллерийском полку исправных орудий было только 10, а 122-милиметровые снаряды вообще отсутствовали8.

Такими же малочисленными были подразделения 81-й стрелковой бригады, личный состав которой состоял из 750 красноармейцев, занимавших позиции по правому притоку реки Куго-Ея на участке Красный – Октябрьское (Егорлык)9.

Похожее положение было на участке обороны в районе Новороговской и Шаумяна, что западнее станицы Средний Егорлык, где оборонялся армейский истребительный батальон. Ничего не было известно о районе нахождения подразделений 31-й стрелковой дивизии, поиски которой продолжались. Как следовало из сводок боевых действий, 261-я стрелковая дивизия хотя и сохранила управление, но в ходе боев потеряла помощника начальника оперативного отделения капитана П.П. Гладуна, который пропал без вести1.

Части 176-й стрелковой дивизии (389-й, 404-й и 591-й стрелковые полки) вместе с группой А.И. Нестеренко, 166-м отдельным саперным и учебным батальонами 01 августа обороняли населенные пункты: Развильное, Воздвиженский, Жуковское, Дружбу, Рассыпное и Красный Восток2.

Части отряда (14-й танковый корпус) генерал-майора Н.Н. Радкевича 01 августа продолжали удерживать прежний рубеж. Один батальон в составе 300 человек оборонялся в районе совхоза, что в 10 км севернее Белой Глины, контролируя дорогу, идущую из Среднего Егорлыка на Белую Глину. Одна рота в количестве 70 человек занимала участок обороны от станции Мек-лета до высоты 106. Резерв командира группы в количестве 120 человек контролировал северную окраину Белой Глины3.

В этих непростых условиях ранним утром 01 августа командующий 12-й армии предпринял безуспешную атаку на боевое охранение дивизии «Викинг» в Среднем Егорлыке4.

В ответ днем 01 августа 40 танков немецкой дивизии СС «Викинг» при поддержке до одного мотопехотного полка повели наступление по дороге на Белую Глину. Под воздействием огня обороны батальона генерал-майора Н.Н. Радкевича немецкая колонна развернулась и залегла на рубеже отметки 104, что в 10 км южнее Среднего Егорлыка5.

Сразу после этого немецкая авиация бомбардировала боевые порядки группы Н.Н. Радкевича на северной окраине Белой Глины. Три батальона дивизии «Викинг» атаковали советские войска с фронта и, используя фланговые обходы, пытались взять Белую Глину в кольцо (Тике, 2005: 50).

Предвидя окружение остатков 14-го танкового корпуса, генерал Н.Н. Радкевич отвел свой отряд в южном направлении в Ильинскую, а штаб группы сосредоточил в Дмитриевской. У него оставалось 300 активных штыков, 1 танк и 3 бронемашины6.

Немецкая дивизия «Викинг» захватила Белую Глину 01 августа, а на следующий день передовые отряды 13-й немецкой танковой дивизии взяли Развильное. В это же время 16-я пехотная (моторизованная) дивизия достигла Сальска и стала развивать успешное наступление в направлении Рассыпного7.

В ходе этого наступления немецкие дивизии («Викинг», 13-я и 16-я) прорвали линию фронта 12-й армии, части которой были расчленены мощными ударами моторизованных немецких группировок и фактически попали в окружение. Несмотря на столь трагические события, малочисленные части 12-й армии продолжили отступать в юго-западном направлении в район большой излучины реки Кубань и в направлении Черкесска и Ворошиловска, то есть в юго-восточном направлении8. Наступающие в юго-западном направлении войска гитлеровской коалиции 3 августа 1942 г. форсировали реку Кубань, где создали два плацдарма на левом берегу в районе Новомихайловской и Красной Поляны (Тике, 2005: 56, 59).

Что касается воинских подразделений 12-й армии, то интересна в этой связи судьба 14-го танкового корпуса. На основании приказа заместителя командующего Северо-Кавказским фронтом по автобронетанковым войскам, его остатки к 6 августа были передислоцированы в Хасавюрт9.

Более трагичной была судьба 4-й стрелковой дивизии, которая, двигаясь по ночам от Ло-панки с 3 по 6 августа и отступая в юго-восточном направлении, достигла села Молотовское10.

Театр военных действий 12-й армии, ограниченный населенными пунктами Белая Глина – Сальск, представлен на рис. 2.

В этот же день, 6 августа, при попытке выйти из окружения части дивизии были атакованы немецкой 23-й танковой дивизией в районе населенных пунктов Прилужный, Звягинцев, что юго-восточнее Преградной. Немцы пленили более 2 тыс. человек и захватили большое количество орудий, техники, боеприпасов и другого военного имущества (Тике, 2005: 146).

Рисунок 2 – Театр военных действий 12-й армии: Белая Глина – Сальск

Figure 2 – Theater of Operations of the 12th Army: Belaya Glina – Salsk

Заключение . Таким образом, к исходу 03 августа 1942 г. положение Донской группы продолжало оставаться тяжелым, так как почти все части и соединения 12-й армии отступали под напором превосходящих сил противника. Этому во многом способствовало отсутствие связи со штабом армии, что в определенной мере драматизировало обстановку. Последнее было связано с тем, что отступление происходило без приказа вышестоящего командования.

Кроме того, на данном участке фронта противник имел значительное превосходство в силе. Не прикрытый войсками разрыв между Донской и Приморской группами фронта достиг 80– 100 км. Попытки армий Южного, а затем Северо-Кавказского фронтов отбросить войска гитлеровской коалиции на правый берег реки Дон оказались безуспешными.

Положение ухудшалось еще и в связи с тем, что соединения 12-й армии были малочисленны, слабо вооружены, а протяженность фронта на ее участке обороны достигала 115 км. В частях армии ощущался острый недостаток в снарядах и минах. Более того, в так называемом котле, ограниченном населенными пунктами Веселый, Егорлыкская, Сальск, оказалась практически вся 4-я стрелковая дивизия, а также другие части и соединения 12-й армии. Однако несмотря на такое драматическое положение, командованию все-таки удалось сохранить в боеспособном состоянии практически все подразделения, действовавшие на вверенном им участке фронта.