Международная экономическая интеграция стран: анализ эволюции на основе теорий длинных волн и разделения труда

Автор: Ананьев Андрей Анатольевич, Нуянзин Валерий Мэлисович

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Теория и философия хозяйства

Статья в выпуске: 2 (110), 2018 года.

Бесплатный доступ

На основе теории длинных волн и разделения труда проводится анализ эволюции международной экономической интеграции стран, в рамках которой создавались мировые центры в долгосрочном технико-экономическом развитии в период с конца XIX века до настоящего времени.

Международная экономическая интеграция, длинные волны, технологический уклад, долгосрочное технико-экономическое развитие, разделение труда

Короткий адрес: https://sciup.org/14876014

IDR: 14876014

Текст научной статьи Международная экономическая интеграция стран: анализ эволюции на основе теорий длинных волн и разделения труда

Эволюция международной экономической интеграции стран – это постепенное и непрерывное развитие процессов объединения национальных экономик. Анализ эволюции международной экономической интеграции стран с использованием теории длинных волн и разделения труда, по мнению авторов статьи, позволит наиболее четко охарактеризовать её постоянное и непрерывное изменение, которое в современных условиях странам целесообразно учитывать при решении проблемы лидерства в долгосрочном технико-экономическом развитии.

М.М. Максимова, Ю.В. Шишков и другие представители российского научного сообщества, к которым относят себя и авторы статьи, рассматривают в качестве главных источников становления и развития международной экономической интеграции стран долгосрочное технико-экономическое развитие и разделение труда [9, с. 5-7; 18, с. 54-57 и др.]. В начале второй половины ХХ века для части стран, входивших в группу мировых технико-экономических лидеров до начала Второй мировой войны, международная экономическая интеграция стала объективной необходимостью потому, что научно-техническая революция обусловила переход указанных процессов на мегаэкономический уровень [9, с. 22-24].

Первоначально рассмотрим основные положения долгосрочного технико-экономического развития, которое началось в конце XIX века на макроэкономическом уровне и продолжается в настоящее время на мегаэкономическом. В указанном процессе в мировом научном сообществе выделяют 6 эта-

ГРНТИ 06.51.77

Андрей Анатольевич Ананьев – кандидат экономических наук, помощник ректора Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Валерий Мэлисович Нуянзин – заместитель руководителя Секретариата Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых Государств.

Статья поступила в редакцию 28.02.2018.

пов [1, с. 81-85; 15, с. 36-40]. Авторы статьи разделяют точку зрения Глазьева С.Ю., что концепция технологических укладов, которая является частью теории длинных волн, выражает долгосрочное технико-экономическое развитие как процесс последовательного замещения крупных комплексов технологически сопряженных производств [1, с. 78]. Каждый технологический уклад (ТУ) соответствуют одному этапу в долгосрочном технико-экономическом развитии и имеет следующие основные характеристики [1, с. 78, 79, 86, 87; 2, с. 4-12]:

-

1) технологический уклад имеет четыре фазы: становление, рост, зрелость и упадок;

-

2) технологический уклад имеет ключевой фактор, ядро, несущие отрасли и инфраструктуру;

-

3) ключевой фактор – технологические нововведения, определяющие формирование ядра и революционизирующие технологическую структуру экономики. Ядро – это комплекс базисных совокупностей технологически сопряженных производств. Несущие отрасли – это отрасли, которые интенсивно используют ключевой фактор и играют ведущую роль в распространении нового ТУ;

-

4) новый технологический уклад использует для своего становления потенциал предшествующего технологического уклада;

-

5) в каждый интервал времени в мировой и национальных экономиках функционируют несколько технологических укладов, один из которых является новым;

-

6) каждый новый технологический уклад развивает разделение труда;

-

7) лидером в долгосрочном технико-экономическом развитии может стать страна или международная интеграция стран, которая одной из первых осуществит становление, рост и доминирование нового технологического уклада;

-

8) лидерство в долгосрочном технико-экономическом развитии сохраняется в течение доминирования текущего нового ТУ. Лидерство в долгосрочном технико-экономическом развитии достигается или утрачивается только в период перехода доминирования от текущего к новому ТУ.

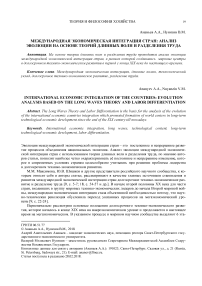

На наш взгляд, характеристики, указанные в пунктах 2 и 3, содержат ключевую информацию об ядре ТУ, в пункте 6 – выражают связь между технологическими укладами и разделением труда (РТ), в пунктах 7 и 8 – определяют связь между развитием нового технологического уклада и лидерством в долгосрочном технико-экономическом развитии. Ядро ТУ является источником воспроизводства для каждого технологического уклада. На рисунке представлены основные факторы развития нового технологического уклада [4, с. 105-106]:

-

1. Территория – это территория одной страны или двух и более стран, которая рассматривается в двух аспектах: место размещения ядра и рынок конечной продукции нового ТУ, разделяемый на внешний и внутренний.

-

2. Наука – это отрасль, которая создаёт технологии на основе ключевого фактора для ядра нового ТУ, а также осуществляет разработку и совершенствование методов их практического использования.

-

3. Денежно-кредитная система – это отрасль, которая рассматривается как центр эмиссии денежных средств для развития нового ТУ.

-

4. Производство – это совокупность отраслей, использующих ключевой фактор, которые рассматриваются относительно двух аспектов: источник производства основного капитала ядра и источник выпуска конечной продукции нового ТУ.

Анализ хронологии, характеристик и факторов развития ТУ позволяет авторам статьи сделать следующие выводы. Первое: становление и рост нового технологического уклада осуществляется только на основе совокупности всех перечисленных факторов. Второе: страны, входившие в группу мировых технико-экономических лидеров, развивали новые ТУ на основе совокупности внутренних факторов, за исключением внешнего рынка. Третье: страны, в которых национальные факторы – территория, наука, производство и денежно-кредитная система в совокупности не имели потенциала, необходимого для развития нового ТУ, создавали международные интеграции национальных экономик, в которых объединяли перечисленные факторы и получали эффекты двух типов.

Первый тип – создание мирового центра в долгосрочном технико-экономическом развитии на основе объединенной совокупности факторов развития нового ТУ. Второй тип – без создания мирового центра в долгосрочном технико-экономическом развитии потому, что в результате объединения национальных факторов не может быть сформирована их полная совокупность, необходимая для развития нового технологического уклада.

Рис. Классификация факторов развития нового ТУ

Рассмотрим примеры международной экономической интеграции стран с эффектом первого типа. На наш взгляд, для периода доминирования первых двух ТУ единственным примером является Германский таможенный союз, созданный в январе 1834 года, на основе которого в августе 1866 году был учрежден Северогерманский союз, преобразованный в январе 1871 году в Германскую империю.

В 1818 году Пруссия, располагавшая национальными факторами развития нового ТУ, первая в Германском союзе ликвидировала внутренние таможенные границы между провинциями, создала единую экономическую территорию и установила протекционистский таможенный тариф. В период с 1820 года по 1833 год Пруссия и часть стран – членов Германского союза развивали взаимное экономическое сотрудничество на условиях беспошлинной торговли. В январе 1834 года при ведущей роли Пруссии был учрежден Германский таможенный союз, в котором 18 стран – членов Германского союза объединили свои территории в единый рынок конечной продукции [7; 16]. В период с января 1834 года по август 1866 года Пруссия объединила почти все страны – члены Германского союза в Германском таможенном союзе на основе интеграции территорий и доминирования прусского талера в качестве основного платежного средства [там же].

Для периода доминирования четвертого технологического уклада, по мнению авторов статьи, примерами создания новых мировых центров в долгосрочном технико-экономическом развитии на основе международной экономической интеграции стран являются Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) [1, с. 83-85].

В январе 1949 года СССР и новые социалистические страны учредили СЭВ, который до завершения доминирования четвертого ТУ стал одним из мировых центров в долгосрочном технико-экономическом развитии [13]. До начала периода доминирования четвертого ТУ страны Восточной Европы, за исключением СССР, не были мировыми лидерами в долгосрочном технико-экономическом развитии. В условиях доминирования четвертого ТУ новые социалистические страны по отдельности и вместе не имели факторов для становления и роста указанного технологического уклада [17, с. 130]. В СЭВ СССР стал ведущей страной – членом потому, что в период доминирования третьего ТУ перешел на траекторию долгосрочного технико-экономического развития на основе внутренних факторов. Территория, промышленность и наука Советского Союза стали основой для становления частей ядра четвертого ТУ в других странах – членах СЭВ [10, с. 63-65; 11].

В апреле 1951 года Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция и ФРГ учредили Европейское объединение угля и стали (ЕОУС) с целью реорганизации угольной, железорудной и металлургической промышленности. В марте 1957 году с учетом положительных результатов, полученных ЕОУС, для становления и роста четвертого ТУ через объединение национальных факторов развития на основе международной экономической интеграции, страны – члены ЕОУС учредили Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) [14, с. 23, 24]. В феврале 1992 года на основе ЕЭС был учрежден Европейский союз (ЕС). В период доминирования третьего ТУ Германия и Франция были мировыми лидерами в долгосрочном технико-экономическом развитии [1, с. 81-85]. В условиях развития четвертого ТУ страны – члены ЕОУС по отдельности не имели национальных факторов для становления и роста четвертого технологического уклада [15, с. 37, 38]. ЕЭС стал новым мировым центром в долгосрочном технико-экономическом развитии [1, с. 81-85]. Национальные экономики Франции и ФРГ в ЕЭС стали основой ядра четвертого ТУ [18, с. 34-35]. В период доминирования пятого технологического уклада ЕС остался единственным мировым центром в долгосрочном технико-экономическом развитии, созданный на основе международной экономической интеграции стран [1, с. 81-85].

Каждый переход к очередному новому технологическому укладу изменяет характеристики замкнутого цикла воспроизводства нового ТУ [5, с. 10-12], что позволяет авторам статьи сделать следующий вывод: имеется связь между уровнем становления и факторами развития нового технологического уклада, которые необходимо объединять в рамках международной организации экономической интеграции для получения эффекта первого типа. В таблице 1 представлено соотношение уровней становления и факторов развития нового ТУ, которые странам в рамках международной экономической интеграции нужно было объединять для создания мирового центра в долгосрочном технико-экономическом развитии [4, с. 106, 107].

Таблица 1

|

ТУ |

Уровень становления ТУ |

Факторы развития нового ТУ |

|||

|

Территория |

Денежно-кредитная система |

Производство |

Наука |

||

|

Первый |

Макро |

* |

* |

||

|

Второй |

Макро |

** |

** |

||

|

Третий |

Макро |

*** |

*** |

||

|

Четвертый |

Мега |

**** |

**** |

**** |

**** |

|

Пятый |

Мега |

***** |

***** |

***** |

***** |

Первый, второй и третий ТУ имели макроэкономический уровень становления, что, по мнению авторов статьи, позволяло создавать мировой центр в долгосрочном технико-экономическом развитии на основе национальных источников. Например, в период доминирования первого технологического уклада одним из мировых технико-экономических лидеров были Великобритания, которая осуществила становление указанного ТУ на основе внутренних источников [8, с. 93-109]. Если страна имела небольшую территорию, то производственная мощность ядер и несущих отраслей первых трех ТУ была больше объема внутреннего рынка, что требовало экспорта части конечных товаров нового технологического уклада на внешние рынки. Продолжим использовать пример Великобритании, которая в период доминирования первого технологического уклада стала мировым центром в техникоэкономическом развитии, не имея большого внутреннего рынка, многократно увеличила экспорт конечных товаров в другие страны [там же].

По мнению авторов статьи, группе стран, не имеющим по отдельности полной совокупности факторов развития нового технологического уклада, для того, чтобы в период доминирования первых трех технологических укладов стать мировым центром в долгосрочном технико-экономическом развитии в рамках международной экономической интеграции требовалось следующее. Во-первых, объединить территории в единый рынок конечной продукции нового технологического уклада. Во-вторых, осуществлять эмиссию денежных средств на национальной или наднациональной основе для обеспечения создания ядра и развития торговли конечными товарами нового ТУ в едином рынке. В Германском таможенном союзе Пруссия, как ведущая страна объединения, создала единый рынок конечной продукции новых технологических укладов на основе использования в качестве главного средства расчета прусского талера, что позволило указанной интеграционной группировке войти в период доминирования второго ТУ в группу мировых центров в долгосрочном технико-экономическом развитии [7; 16].

Замкнутые циклы воспроизводства четвертого и пятого ТУ имеют мегаэкономический уровень становления. Это значит, по мнению авторов статьи, что для создания международной интеграции национальных экономик в качестве мирового центра в долгосрочном технико-экономическом развитии уже нужно не только объединять национальные территории в единый рынок и иметь источник эмиссии денежных средств на национальной основе. Необходимо формировать объединенные факторы развития нового ТУ: производство и науку, а источник эмиссии денежных средств должен иметь наднациональную основу.

Рассмотрим примеры для периода доминирования четвертого технологического уклада. В период с января 1949 года до декабря 1963 года в СЭВ использовалась на двухсторонней основе между странами-членами наднациональная безналичная расчетная единица – клиринговый рубль. В январе 1964 года в СЭВ для развития четвертого ТУ началась наднациональная эмиссия переводного рубля, как безналичной расчетной единицы, которая была средством платежа и накопления, имела золотое содержание и товарное обеспечение [12, с. 274-276, 392]. В СЭВ при ведущей технико-экономической роли СССР, на основе наднациональной денежно-кредитной системы, но при сохранении национальных денежно-кредитных систем, сформировалась полная совокупность факторов развития четвертого ТУ, что позволило указанной интеграционной группировке стать регионом опережающего роста, а со временем и новым мировым центром в долгосрочном технико-экономическом развитии.

В период с марта 1957 года до марта 1979 года в ЕЭС осуществлялась координация валютной политики и сотрудничество между центральными банками, которое характеризовалось периодическими значительными колебаниями курсов национальных валют [14, с. 239-242; 18, с. 167-170]. Координация валютной политики, по мнению авторов статьи, создавала препятствия в становлении указанной интеграционной группировки в качестве мирового технико-экономического центра. В марте 1979 года учреждена Европейская валютная система и европейская валютная безналичная единица – экю, которые использовались до декабря 1998 года. Это, по мнению авторов статьи, позволило ЕЭС сформировать полную совокупность объединенных факторов развития четвертого ТУ и завершить становление в качестве одного из мировых центров в долгосрочном технико-экономическом развитии.

Рассмотрим для периода доминирования пятого технологического уклада (пример ЕС). В мае 1998 года состоялось учреждение Европейского центрального банка. В январе 1999 года на основе единой денежно-кредитной политики была введена в безналичное обращение наднациональная денежная единица – евро. В январе 2002 года началась эмиссия евро в наличной форме. По мнению авторов статьи, переход в ЕС к единой денежно-кредитной системе с эмиссией наднациональной денежной единицы в наличной и безналичной формах обусловлен как мегаэкономическим уровнем формирования ТУ, так и эволюцией процессов долгосрочного технико-экономического развития и разделения труда.

В условиях доминирования технологического уклада, имеющего мегаэкономический уровень формирования, согласованная валютная политика и эмиссия денежных средств на макроэкономическом уровне являются препятствиями в становлении международной интеграции национальных экономик в качестве мирового технико-экономического центра. Как отмечали ранее авторы статьи, одним из ключевых положений долгосрочного технико-экономического развития является связь между технологическими укладами и разделением труда. Учитывая это, перейдем к рассмотрению разделения труда для использования в дальнейшем в рамках анализа эволюции международной экономической интеграции стран.

По мнению Д.Ю. Миропольского, которое авторы статьи поддерживают, разделение труда – это исторически определенная система общественного труда, обусловленная качественной дифференциацией труда в процессе развития общества, которая приводит к обособлению и сосуществованию различных видов труда [11, с. 140, 141]. Обособление видов труда является основной для специализации, которая сама является предпосылкой для кооперации и концентрации [6, с. 20]. Учитывая это, по мнению авторов статьи, можно сделать следующие выводы. Первое: сущность разделения труда заключается в сочетании специализации, кооперации и концентрации, которые связаны с долгосрочным технико-экономическим развитием через ядро ТУ. Второе: становление ядра каждого нового технологи- ческого уклада – это формирование новых базисных совокупностей технологически сопряженных производств на основе взаимосвязанного развития специализации, концентрации и кооперации.

В научной работе П.С. Завьялова изложено, что в период доминирования первых двух технологических укладов базисные производства в ядрах имели замкнутые производственные циклы на основе многоотраслевой предметной специализации, низкого уровня кооперации и концентрации [6, с. 53]. По мнению авторов статьи, это позволяет сделать следующий вывод. При исследовании эволюции международной экономической интеграции стран в период доминирования первых пяти технологических укладов в большей степени целесообразно использовать из трех сущностных аспектов разделения труда специализацию. В зависимости от уровня формирования технологического уклада по территории охвата специализация может иметь национальный (внутри страны) или носить международный характер (между странами на региональной или межрегиональной основе). В таблице 2, составленной авторами статьи, представлено соотношение между уровнями формирования и формами специализации в ядре ТУ.

Таблица 2

Соотношение между уровнями формирования и формами специализации в ядре ТУ

|

ТУ |

Уровень становления ТУ |

Форма специализации в ядре |

|

Первый |

Макро (национальная экономика) |

Предметная на многоотраслевой основе |

|

Второй |

Макро (национальная экономика) |

Предметная на многоотраслевой основе |

|

Третий |

Макро (национальная экономика) |

Предметная на отраслевой основе |

|

Четвертый |

Мега (мировая экономика) |

Подетальная и технологическая |

|

Пятый |

Мега (мировая экономика) |

Подетальная и технологическая |

По мнению П.С. Завьялова, в XIX веке в ядре первого и второго технологических укладов специализация имела предметную форму на многоотраслевой основе В начале ХХ века в ядре третьего технологического уклада – предметную форму на отраслевой основе. Переход специализации от многоотраслевой к отраслевой основе существенно увеличил объемы выпуска конечной продукции новых технологических укладов, но привел к достижению внутренних возможностей дальнейшего развития предметной специализации [6, с. 52-55]. Как полагает П.С. Завьялов, в ядре четвертого технологического уклада новыми формами специализации стали подетальная и технологическая, которые уже имели международную основу [6, с. 102].

По мнению Н.П. Шмелева, в период доминирования пятого технологического уклада продолжилось развитие указанных новых форм специализации [20, с. 25-30]. По оценке С.Ю. Глазьева, по состоянию на 2010 год завершалась третья фаза пятого технологического уклада – зрелость [1, с. 86]. Учитывая это, авторы статьи могут сделать следующие выводы. Во-первых, интервал доминирования первых трех технологических укладов был периодом роста потенциала предметной специализации до своего предела. Во-вторых, в период перехода доминирования от третьего к четвертому ТУ состоялась смена уровня становления технологического уклада и форм специализации. В-третьих, уровень становления ТУ повысился от макро- до мегаэкономического уровня. В-четвертых, интервал доминирования четвертого и пятого ТУ является для подетальной и технологической форм специализации периодом достижения пределов роста.

На основе процессов последовательного замещения крупных комплексов технологически сопряженных производств и углубления разделения труда в период доминирования первых пяти технологических укладов, по мнению авторов статьи, можно сделать следующий вывод. Эволюция международной экономической интеграции стран с эффектом создания мирового центра в долгосрочном технико-экономическом развитии характеризуется переходом процессов с макро- на мегауровень, непрерывным изменением параметров факторов развития нового технологического уклада и приближением специализации к достижению внутренних возможностей дальнейшего роста.

Список литературы Международная экономическая интеграция стран: анализ эволюции на основе теорий длинных волн и разделения труда

- Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального кризиса. М.: Экономика, 2010. 255 с

- Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования. М.: Наука, 1992. 208 с.

- Глазьев С.Ю., Чушкин В.И., Ткачук С.П. Европейский союз и Евразийское экономическое сообщество: сходство и различие процессов интеграционного строительства. М.: ООО «ВИКОР МЕДИА», 2013. 240 с.

- Государство и рынок: механизмы и институты Евразийской интеграции в условиях усиления глобальной гиперконкуренции: коллективная монография. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2017. 709 с.

- Государство и рынок: новое качество взаимодействия в информационно-сетевой экономике. Т. 1. СПб.: Астерион, 2007. 396 с.

- Завьялов П.С. Кооперация в мире капитала: международные аспекты промышленного кооперирования. М.: Мысль, 1979. 215 с.

- Зомбарт В. Народное хозяйство Германии в XIXивн ачале XX века. М.: Московский рабочий, 1924. 264 с.

- Лист Ф. Национальная система политической экономии. М.; Челябинск: Социум, 2017. 451 с.

- Максимова М.М. Основные проблемы империалистической интеграции. Экономический аспект. М.: Мысль, 1971. 357 с.

- Ладыгин Б.Н., Барковский А.Н. СЭВ: история, современность, перспективы. М.: Междунар. отношения, 1986. 144 с.

- Основы теоретической экономики. СПб.: Питер, 2014. 512 с.

- Социалистическая интеграция и ее преимущества перед капиталистической. М.: Наука, 1975. 407 с.

- Страны -члены СЭВ в цифрах. 1990. М.: Финансы и статистика, 1990. 416 с.

- Пербо М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. М.: Прогресс, Универс, 1994. 496 с.

- Перес К. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и периодов процветания. М.: Дело, 2011. 232 с.

- Фролов А.С. Процесс формирования Германского таможенного союза и его роль в истории Германии первой половины XIX века//Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2007. № 16 (40). С. 290-295.

- Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века. В 3 т. Т. 1. М.: Наука, 2000. 484 с.

- Шишков Ю.В. Общий рынок: надежды и действительность. М.: Мысль, 1972. 254 с.

- Шишков Ю.В. Отечественная теория региональной интеграции: опыт прошлого и взгляд в будущее//Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 4. С. 54-63.

- Шмелев Н. П. Всемирное хозяйство: тенденции, сдвиги, противоречия. М.: Наука, 1987. 205 с.

- Экономические группировки в Западной Европе. М.: Наука, 1969. 375 с.