Международная научная конференция «Генетика и биотехнология на рубеже тысячелетий» (к 45 летию основания института генетики и цитологии НАН Беларуси)

Автор: Шмыкова Н.А., Кан Л.ю

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Информационные сообщения

Статья в выпуске: 3 (9), 2010 года.

Бесплатный доступ

25-29 октября 2010 года в городе Минске состоялась Международная научная конференция «Генетика и биотехнология на рубеже тысячелетий», приуроченная к 45-летию основания Института генетики и цитологии НАН Беларуси.

Международная конференция, беларусь, генетика, биотехнология

Короткий адрес: https://sciup.org/14024848

IDR: 14024848 | УДК: 002.5

Текст статьи Международная научная конференция «Генетика и биотехнология на рубеже тысячелетий» (к 45 летию основания института генетики и цитологии НАН Беларуси)

В конференции приняли участие учёные различных учреждений и научных центров Беларуси, Украины, Латвии, Германии, России, в том числе сотрудники лабораторий биотехнологии и генетики и цитологии ВНИИССОК.

Торжественное открытие конференции состоялось 26 октября 2010 года, на котором с докладом выступил директор Института генетики и цитологии, член-корреспондент НАН Беларуси Кильчевский А.В., а затем с приветственным словом к участникам конференции обратился Председатель Президиума НАН Беларуси Мясникович М.В.

В пленарном докладе А.В. Киль-чевский осветил историю развития генетики в стране, представил по-

чётных сотрудников института, которые стояли у истоков его создания и трудятся по сей день, рассказал, чем живёт институт сегодня, о его достижениях и перспективах.

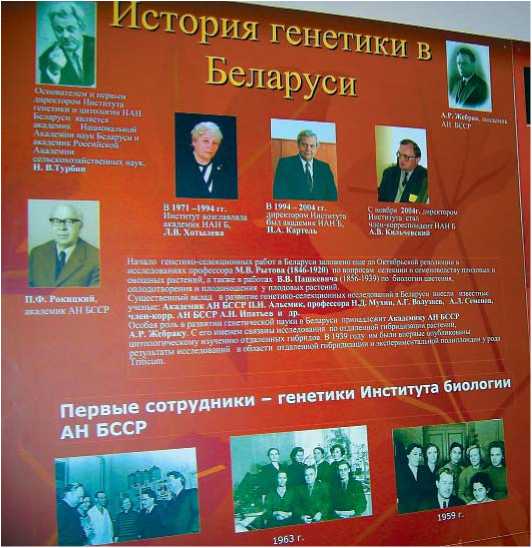

Академиком Турбиным Н.В. были заложены основные направления исследований по генетике: гетерозис, полиплоидия, мутагенез, нехромосомная наследственность и др.

боту в должности заведующего ла бораторией молекулярной генетики

А.В. Кильчевский в докладе отме тил, что сегодня в институте трудят ся 186 сотрудников, из них 11 докто

Начало развития генетики в Беларуси связано с решением практических задач селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. Первыми чисто генетическими исследованиями были работы в области отдалённой гибридизации пшениц и экспериментальной полиплоидии академика АН БССР Антона Романовича Жебрака, президента АН БССР. Дальнейшему развитию генетических исследований в Беларуси способствовала организация в 1955 году в составе Института биологии АН БССР Отдела генетики под руководством академика АН БССР Николая Васильевича Турбина, который был преобразован в 1963 году в самостоятельный Отдел генетики и цитологии, а в 1965 году – в Институт генетики и цитологии АН БССР.

Большой вклад в развитие математической генетики внёс известный белорусский учёный, академик АН БССР Пётр Фомич Рокицкий, который оставил после себя богатую научную школу.

С 1971 по 1994 годы Институт возглавляла доктор биологических наук, профессор, академик НАН Беларуси, заслуженный деятель науки БССР, лауреат Государственной премии БССР Любовь Владимировна Хотылёва, ныне являющаяся его Почётным директором.

В период с 1994 по 2004 год во главе Института стоял доктор биологических наук, профессор, академик НАН Беларуси, заслуженный деятель науки БССР Николай Александрович Картель, который в настоящее время продолжает научную ра- ров наук. В структуре института 12 лабораторий, генетико-селекционный комплекс с полями, теплицами, климатическими камерами, Национальный координационный центр биобезопасности и Центр ДНК-биотехнологий. Он сказал: «Работа у нас ведётся по принципу бизнес-планирования. Каждый заведующий сам определяет штат, варьирует зарплату при условии выполнения плановой деятельности. Поэтому он заинтересован в реализации новых идей и ищет для этого новые проекты. Конечно, такая самостоятельность координируется дирекцией. В Институте разработана эффективная система премирования в творческом труде – издании монографий, учебников, публикации статей, защите патентов, создании сортов т.п. Учёный не должен быть бедным, он должен получать достойную зарплату и не отвлекаться на поиск средств за пределами основного места работы, исключая преподавание». Гордостью Института он назвал коллективный 4-х томный труд, подготовленный учёными Белорусского общества генетиков и селекционеров «Генетические основы селекции растений». «Идея такого рода обобщения принадлежала академику Н.И. Вавилову, который взял на себя труд по сбору и анализу всего арсенала теоретических основ селекции растений, объединив коллектив авторов для подготовки материалов к изданию. Попытка построить мост между генетической наукой и практической селекцией необходима, поскольку без глубокого теоретического и методического обоснования на основе современных биологических знаний селекционный процесс превращается в рутинную эмпирическую отбора, эффективность, которой в значительной степени определяется опытом и интуицией селекционера», – говорится в предисловии редакторов этого издания.

Далее с пленарными докладами выступали академики различных АН, в том числе академик-секретарь Отделения биологических наук НАНБ И.Д. Волотовский, С.Г. Инге-Вечто-мов (СПбГУ), П.Н. Харченко (ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии), И.Д. Рашаль (Латвийский университет), Я.Б. Блюм (Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины), А.Ф. Стельмах (Селекционно-генетический институт НАН Украины), Н.А. Картель (ИГиЦ НАН Беларуси), а также член-корреспондент НАН Украины В.А. Кунах (Институт молекулярной биологии и генетики НАНУ). С докладом «Биотехнология растений и селекция на молекулярном уровне: достижения и перспективы» выступил В.Н. Корзун (KWS SAAT AG, Germany).

27 и 28 октября работа конференции продолжилась по 5 секциям: «Генетика растений», «Общая, молекулярная генетика», «Генетика животных», «Генетика микроорганизмов», «Генетика человека и медицинская генетика». Самой многочисленной оказалась секция «Генетика растений», на ней было заслу- шано 12 докладов, 5 из которых докладывали сотрудниками ВНИИР им. Н.И. Вавилова, а также представлено 20 постерных сообщений. Нами был сделан доклад «Перспективы и достижения биотехнологии в селекции овощных культур».

В перерывах между работой сессий осуществлялось знакомство с лабораториями Института, их сотрудниками. Директор института А.В. Кильчевский провёл участников конференции в помещения и лаборатории, где заведующие знакомили с работой своего коллектива. Подробнее всего Александр Владимирович остановился ещё на одном достижении, которым гордится институт – это Центр ДНК-биотехнологии, который был создан в 2008 году, в конце 2009 прошёл аккредитацию. Директор Института является его руководителем. В задачи Центра входит внедрение современных достижений генетики и геномики в практику сельского хозяйства, здравоохранения, спорта и окружающей среды. В составе Центра 4 лаборатории. Лаборатория генетики чело-

личие генетически модифицированных ингредиентов (ГМИ).

века осуществляет ДНК-диагностику генетической предрасположенности к сердечнососудистым заболеваниям (по 7 генам), диабету 2 типа (по 3 генам), аутоиммунным заболеваниям (по 6 генам). В лаборатории генетики животных проводит- териала. Объекта ми их исследований являются сорта томата, картофеля, льна, пшеницы, сои, подсолнечника, яблони. Лаборатория детекции ГМО, входящая в состав Центра, функционирует с 2005 года и предоставляет услуги по

В последний день конференции участникам была предложена экскурсионная прогулка по городу Минск, организовано посещение ся ДНК-диагностика наследственных заболеваний. Группа ДНК-биотехнологий растений отвечает за ДНК-идентификацию сортового ма- молекулярно-генетическому тестированию пищевых продуктов, сельскохозяйственной продукции, кормов и семенного материала на на- наиболее памятных мест столицы Беларуси, окрестностей старого Минска, Национальной библиотеки и Ботанического сада НАНБ.