Международное кинофестивальное движение: основные виды и особенности

Автор: Левочкина Н.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 3-2 (16), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье дана классификация основных и специализированных международных кинофестивалей, а также представлена их специфика в сжатом систематизированном виде.

Международный кинофестиваль, классификация и особенности международных кинофестивалей

Короткий адрес: https://sciup.org/140113996

IDR: 140113996

Текст научной статьи Международное кинофестивальное движение: основные виды и особенности

Исторической датой рождения кинематографа принято считать 22 марта 1895 г., когда Луи Люмьер впервые продемонстрировал свой фильм «Выход рабочих с фабрики Люмьер в Монплезире, Лион». В том же году Люмьер снял несколько «короткометражных фильмов» и, арендовав помещение кафе на бульваре Капуцинов, с 28 декабря начал регулярную демонстрацию «синематографа».

По сравнению с современными кинокартинами первые ленты (например, «Политый поливальщик») были примитивными, однако имели значительный зрительский успех. Кинематограф являлся источником значительной прибыли для коммерсантов, организовывавших публичные показы. Однако примитивность «экранизаций» в скором времени перестала удовлетворять зрителей, соответственно, упала извлекаемая от публичных показов прибыль. В 1908 г. группа литераторов и театральных деятелей, организовав общество «Фильм д'Ар» («Художественный фильм»), поставило задачу «сделать кино искусством». Общепризнанным является факт того, что до Первой мировой войны первенство в кинематографической сфере имели французы, основавшие крупные фирмы «Патэ» и «Гомон». Данные организации выпускали хроникальные журналы, обозревавшие международные события. Французы стремились удержать монополию на киносъемки, однако с ними повсюду конкурировали местные предприниматели. Таким образом, первыми создателями кинопроизведений был осознан факт того, что кино может быть искусством и тем самым интересовать зрителей и, соответственно, приносить значительный доход. В кинематографической сфере стали появляться профессионалы и позже оформляться национальные кинематографии. Представители национальных кинематографий интересовались достижениями зарубежных коллег, однако делали это бессистемно. Так появилась необходимость в создании некоего «культурного поля» для обмена достижениями кинематографий (кинокартинами) с целью экономии денежных средств и времени на подготовку и реализацию профессиональных встреч, то есть технические (первые съемочные, проявочные и демонстрационные аппараты), экономические (прибыль) и организационные («поле» - место культурных встреч) предпосылки проведения кинофестивалей были созданы. В результате чего в 1932 г. в Венеции состоялся первый международный кинофестиваль [3].

Таблица 1.

Классификация специализированных кинофестивалей

|

По видам кинопродукции |

По жанрам |

По регионам |

По другим признакам |

|

художественные, документальные, научно-популярные, рекламные, учебные, анимационные фильмы |

экспериментальное кино, фантастика, комедии, детские, юношеские, спортивные фильмы) |

фестивали стран Азии, Африки, Латинской Америки, арабского мира, Средиземноморья, балканских стран) |

фестивали молодых кинематографистов, женщин -режиссеров, фестивали лент прошлых лет, лент-участников других фестивалей - так называемые «фестивали фестивалей») |

Международные кинофестивали, являющиеся смотрами достижений киноискусства различных стран, могут подразделяться на конкурсные и внеконкурсные, специализированные и общие (табл. 1). На конкурсных кинофестивалях лучшим фильмам и их создателям (режиссерам, актерам, сценаристам, операторам, композиторам) жюри присуждает премии, призы, дипломы [1, с. 18]. Как правило, каждый фильм, отобранный для показа на кинофестивале, получает диплом участника. Помимо официальных призов, фильмы - участники могут быть удостоены премий различных международных или национальных общественных организаций, например, ФИПРЕССИ (Международная организация кинопрессы), УНИАТЕК

(Международный союз технических кинематографических ассоциаций). В рамках одного фестиваля могут быть организованы несколько специализированных конкурсов, обычно проводятся ретроспективные и внеконкурсные показы. Международные кинофестивали (табл. 2) способствуют выявлению и пропаганде значительных творческих работ, созданных кинематографистами за определенный период, как правило, за предыдущий год (изредка за два-три года) [1 , с. 17].

Первый международный кинофестиваль состоялся в рамках Биеннале -смотра произведений различных видов искусства. Одним из первых стал и международный кинофестиваль в Москве, организованный в 1935 г. В Париже международный кинофестиваль был проведен в 1937 г, в рамках Всемирной выставки. Традиция проводить кинофестивали в рамках крупных международных выставок и ярмарок сохранилась и в послевоенные годы. Кинофестивали организовывались в рамках Всемирных выставок (Брюссель, 1958; Монреаль, 1967), музыкальных и театральных фестивалей (Эдинбург, Авиньон), фестивалей молодежи и студентов (Москва, 1957; Гавана, 1978), региональных фестивалей культуры (Алжир, 1969). Иногда кинофестивали проводятся как разовая акция (например, фестиваль антифашистского кино в Волгограде в 1975). Но с 1960-х гг. ведущую роль в кинематографических смотрах стали играть периодически проводимые, чаще ежегодные фестивали.

Так как количество кинофестивалей постоянно возрастало, потребовалось введение правил проведения больших кинематографических праздников. Международные фестивали проводятся по правилам, установленным Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (фр. Federation International des Associations de Producteurs de Films, FIAPF, ФИАПФ). Для того, чтобы получить аккредитацию, кинофестиваль должен соответствовать нескольким критериям: быть международным; проводиться ежегодно; пользоваться поддержкой местной киноиндустрии; в конкурсе не должно быть фильмов, которые ранее участвовали в других фестивалях. Кроме того, в одной стране может быть только один подобный фестиваль.

Регламент ФИАПФ определяет длительность кинофестивалей, количество фильмов официального (конкурсного и внеконкурсного) показа, общие условия отбора, транспортировки, хранения и демонстрации картин. Сроки и списки кинофестивалей ежегодно пересматривает фестивальная комиссия ФИАПФ. Согласно регламенту в конкурсах неспециализированных фестивалей не должны допускаться фильмы, принимавшие участие в других фестивалях. Однако для организаторов фестивалей решения ФИАПФ носят рекомендательный характер.

К высшей, самой престижной группе фестивалей, так называемой группе А [4], относятся кинофестивали в Каннах, Венеции, Берлине, Москве, Карловых Варах, Сан-Себастьяне. Их проведение становится важнейшим событием кинематографического года. Обычно именно на этих фестивалях проходят премьеры фильмов крупнейших мастеров современного кино, получают известность молодые актеры и режиссеры [7].

На сегодняшний день в мире проводится несколько тысяч кинофестивалей.

Каждый отдельный кинофестиваль имеет свою специфику. Вместе с тем, кинематографическое сообщество выделяет среди них наиболее крупные (табл. 2).

В последний период ХХ в. в различных городах мира уже существовала практика проведения международных коммерческих фестивалей - Каннах, Чикаго, Венеции и других. Некоммерческие кинофестивали в Москве, Карловых Варах, Лейпциге не могли охватить собою все свободные регионы. Таким образом, появилась необходимость в организации киносмотра, расширяющего традиционную географию культурных встреч представителей международного кинематографического сообщества. Отдельно следует отметить тот факт, что в СССР все кинофестивали организовывались при полной финансовой поддержке государства. Однако в конце 1980-х гг. российская кинематография вышла из-под государственного контроля, тем самым лишилась его поддержки и была вынуждена самостоятельно существовать в новых рыночных условиях хозяйствования. На отечественный рынок «хлынул» как качественный, так и некачественный мировой кинематограф.

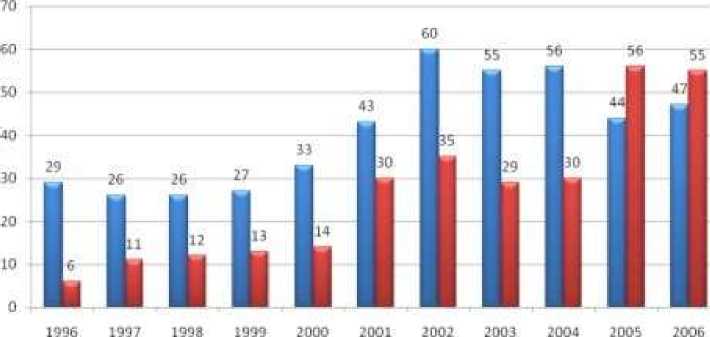

С конца 1990-х гг. кинофестивальное движение в России стало набирать силу. На территории России ежегодно проводится более 20 международных кинофестивалей (рис. 1), которые охватывают все основные жанры и направления мирового кинематографа: документальное кино, анимацию, кино для детей, фильмы стран СНГ и Балтии, ленты-дебюты. Участие в международных кинофестивалях и проведение научных мероприятий являются традиционными и способствуют повышению авторитета отечественного кино на международном рынке.

■ Учлсiис РФ щ международных кммофсоисилмк ла рубежом

■ Проведение международны* кинофестивалей на территории РФ

Рис. 1. Динамика числа международных кинофестивалей, 1996 - 2006 гг.

Наряду с крупными столичными фестивалями растет число региональных кинофестивалей, которые становятся не только смотрами киноискусства, но и важными факторами культурного развития регионов, формирования гражданского общества в Российской Федерации.

Список литературы Международное кинофестивальное движение: основные виды и особенности

- Поличко Г.А. Основы кинофестивального менеджмента: Учебное пособие /Г.А. Поличко. -М.: Изд-во ГУУ, 2003. -207с.

- Рыжкова З.П. Фестиваль как форма коммуникации //Справочник руководителя учреждения культуры. -М.: Изд-во ЗАО "МЦФЭР", 2003. -№ 6. -С. 9 -10.

- Чанышев И.И. Азбука кино. -М.: Изд-во Киноцентр, 1990.-65с.

- Электронный ресурс. Режим доступа:

- Электронный ресурс. Режим доступа:

- Электронный ресурс. Режим доступа:

- Электронный ресурс. Режим доступа:

- Основные условия проведения кинофестивалей категории «А» (ММКФ): 1) Отбор фильмов для конкурсного показа не ограничен никакими специальными требованиями; 2) Конкурсные фильмы должны впервые участвовать в международном конкурсном показе; 3) На фестиваль должны распространяться государственные гарантии; 4) Фестиваль должен перечислять денежный взнос в пользу Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (ФИАПФ); 5) В государстве должен проводиться лишь один фестиваль категории «А»; 6) Наличие международной программы.