Международное сотрудничество в сфере пилотируемых полетов. Часть 1. Исторический обзор

Автор: Деречин Александр Гдальевич, Жарова Людмила Николаевна, Синявский Виктор Васильевич, Солнцев Владимир Львович, Сорокин Игорь Викторович

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности

Статья в выпуске: 1 (16), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены история, особенности и основные результаты международного сотрудничества в сфере пилотируемых космических полетов, включая проект «Аполлон-Союз», орбитальные станции «Салют» и «Мир», и роль в этом процессе РКК «Энергия». Подчеркивается, что в программе «Аполлон-Союз» были выработаны основные положения международного сотрудничества, которые сохранились в течение более чем сорока лет. Многому научились при полетах на космических кораблях «Союз» интернациональных экипажей на советские орбитальные станции «Салют-6» и «Салют-7». На основе двусторонних соглашений наиболее крупные совместные программы выполнялись с Индией, Францией, США и Германией. Приведены результаты беспрецедентной международной программы работ и исследований на российском пилотируемом орбитальном комплексе «Мир» в течение 15-летнего полета станции и использования этого опыта при разработке Международной космической станции. Описаны результаты и опыт сотрудничества с США по программам «Мир-Shuttle» и «Мир-NASA» в тяжелые для России 90-е годы прошлого столетия. Ключевые слова: пилотируемая космонавтика, пилотируемые корабли, орбитальные станции, международное сотрудничество, научные эксперименты, «Аполлон-Союз», «Салют-6», «Салют-7», «Мир», «Мир-Shuttle», «Мир-NASA».

Короткий адрес: https://sciup.org/14343543

IDR: 14343543 | УДК: 629.78:341.232.5

Текст научной статьи Международное сотрудничество в сфере пилотируемых полетов. Часть 1. Исторический обзор

Космическая деятельность стала не только показателем уровня развития технологий, но и полем для отработки механизмов международного взаимодействия, без которого в силу технологических и экономических причин дальнейшее продвижение в космос невозможно. Крупные корпорации и космические агентства мира делают все возможное, чтобы сохранить и укрепить сотрудничество, несмотря на политические трудности.

За прошедшее время только три государства в мире были способны осуществлять пилотируемые полеты — это СССР/Россия, США и Китай. Но только наша страна планомерно организовывала международные пилотируемые полеты на своих кораблях. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» является общепризнанным первопроходцем в создании космической техники, но мало кто знает, что здесь последовательно разрабатывались и внедрялись различные формы международного сотрудничества в космосе, в т. ч., в космическом бизнесе.

При подготовке настоящей статьи использованы материалы из издаваемых РКК «Энергия» [1–5] или с ее участием [6–8] книг и статей по разработкам и достижениям РКК «Энергия» и международному сотрудничеству за соответствующий период, а также имеющиеся материалы подразделения по стратегии, развитию бизнеса и международной деятельности.

Начало международного сотрудничества

С самого начала космической эры Советский Союз подчеркивал мирный характер освоения космоса и использования результатов исследований. Кроме национальной космической программы, проводились совместные работы в области изучения и освоения космоса на основе межправительственных и межведомственных соглашений со многими социалистическими странами, а также с Индией, Францией, США, ФРГ, Австрией и др.

После первых пилотируемых полетов СССР и США начали разрабатываться международные правовые документы, регламентирующие космическую деятельность, такие как:

-

• Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств по исследованию и использованию космического пространства ( Декларация ООН от 13 декабря 1963 г. );

-

• Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (1967 г.);

-

• Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство (1968 г.).

Во время официального визита генерала де Голля в СССР в июне 1966 г. была подписана советско-французская декларация, заложившая фундамент для отношений между двумя странами в целом, а также ряд других совместных документов, среди которых особое место занимало Межправительственное соглашение о сотрудничестве в освоении и изучении космоса в мирных целях от 30 июня 1966 г. В 1965–1966 гг. были проведены экспериментальные радиопередачи с помощью спутников связи, исследования верхних слоев атмосферы с помощью баллистических ракет и др. Более тридцати французских и советско-французских экспериментов было проведено на советских аппаратах типа «Луноход», «Марс», «Венера», «Прогноз», «Ореол». Среди совместных проектов важное место занимала подготовка гамма-телескопа для исследования космического излучения «Гамма».

В 1967 г. была принята программа социалистических государств по вопросам сотрудничества в космосе, которая впоследствии получила наименование «Интеркосмос» (название официально закреплено в 1970 г.). В каждой из девяти сотрудничающих стран — Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республике, Кубе, Монголии, Польше, Румынии, Чехословакии и СССР — был создан национальный координационный орган, отвечающий за выполнение совместных работ, а также двух- и многосторонних соглашений по отдельным проектам и темам в рамках согласованной программы.

Программа предусматривала проведение совместных исследований по различным направлениям. Советский Союз безвозмездно предоставил для космических исследований свою технику — ракеты и космические аппараты, на которые устанавливалась научная аппаратура, созданная учеными и специалистами государств-участников. В рамках реализации программы с октября 1969 по декабрь 1991 г. было запущено 25 искусственных спутников Земли серии «Интеркосмос», научное оборудование стран-участниц устанавливалось на биологических спутниках серии «Космос», советских автоматических межпланетных станциях, а также использовалось при пилотируемых полетах. На борту ряда пилотируемых кораблей «Союз» и станций серии «Салют» были установлены приборы, созданные специалистами стран-участниц программы «Интеркосмос». Одним из таких приборов стала чехословацкая установка «Кристаллизатор». С ее помощью обеспечивалась высокая стабильность параметров при проведении экспериментов по получению новых материалов. Отлично зарекомендовала себя многозональная фотографическая аппаратура МКФ-6, изготовленная в Германии. Она позволяла фотографировать земную поверхность в шести диапазонах спектра с высокой для того времени разрешающей способностью.

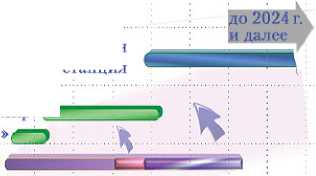

Сотрудничество по реализации пилотируемых полетов было начато в 1970-е гг. программой «Аполлон–Союз», продолжено выполнением международных проектов на орбитальных станциях (ОС) «Салют» и «Мир» и полномасштабно реализуется в настоящее время на Международной космической станции (МКС) (рис. 1).

«Мир»#

: Международная космическая станция

10 полетов Полеты к МКС к станции ;•••■ <

«Мир» ■ ■ :

: Space Shuttle J « Салют-6»^^

«СалЮт-4» О

«Аполлон-Союз» : : : : ::

-

■ ; : : : : : ::

(«Восток», начало космической эры) : ::

г.....;‘i......;‘‘;;*

1960 1970 : 1980 1990 : 2000 . 2010: 2017

Рис. 1. Хронология международного сотрудничества на отечественной и американской технике при выполнении пилотируемых программ

Программа «Аполлон–Союз»

Международное сотрудничество в области пилотируемых космических полетов началось с подписания Соглашения между СССР и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях от 24 мая 1972 г. (сроком на пять лет). Программа экспериментального полета «Аполлон–Союз»

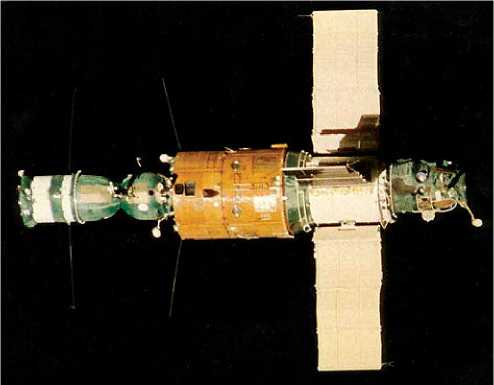

(ЭПАС) была успешно реализована в июле 1975 г. В период с 17 по 19 июля впервые была произведена стыковка космических кораблей разных стран, и осуществлен переход космонавтов и астронавтов из одного корабля в другой (рис. 2). На рис. 3 показан объ-единенный экипаж комплекса «Аполлон–Союз» (советские космонавты А.А. Леонов и В.Н. Кубасов — в костюмах салатового цвета).

Рис. 2. Стыковка космических кораблей «Союз» и «Аполлон» и переход из одного корабля в другой

Рис. 3. Объединенный экипаж комплекса «Аполлон–Союз»

Программа «Аполлон–Союз» стала своего рода эталоном сотрудничества в космосе представителей различных политических систем, стран, технических культур. В ней был задан тот тон международного сотрудничества, который сохранился в течение более чем сорока лет и поддерживается в настоящее время в ходе выполнения программы МКС. Основные достижения этого первого международного проекта в космосе:

-

• создание совместимых средств стыковки и перехода из одного корабля в другой;

-

• реализация совместной подготовки экипажей и персонала управления полетом;

-

• разработка совместимой полетной документации;

-

• создание технологии и средств подготовки и проведения совместного полета;

-

• совместное управление полетом двух кораблей из ЦУПов разных стран (15.07.1975–19.07.1975 г.);

-

• первая в истории космонавтики стыковка кораблей разных стран (17.07.1975 г.);

-

• создание на околоземной орбите космической системы, состоящей из кораблей разных стран;

-

• получение опыта взаимодействия экипажей разных стран в совместном полете;

-

• получение опыта взаимодействия в ходе работы совместных технических групп.

13.07.1976 г. представители девяти стран – участниц программы «Интеркосмос» подписали Межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (позднее к ним присоединился Вьетнам). Тогда же Советский Союз выступил с инициативой по развитию программы «Интеркосмос», предусматривающей участие граждан входящих в эту программу стран в пилотируемых полетах на советских КК и ОС вместе с советскими космонавтами.

Следствием успешного полета стало подписание 18.05.1977 г. «Соглашения между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях». В тексте соглашения, в частности, говорилось, что стороны будут развивать сотрудничество в исследовании околоземного космического пространства, Луны и планет, космических биологии и медицины, в области пилотируемых космических полетов в научных и прикладных целях, включая использование совместимых средств сближения и стыковки, разработанных во время полета космических кораблей «Союз» и «Аполлон» в июле 1975 г.

Таким образом, основы для дальнейшего сотрудничества были заложены.

Международное сотрудничество на орбитальной станции «Салют-6»

Продолжением международного сотрудничества в пилотируемой космонавтике стали полеты интернациональных экипажей на советских космических кораблях (КК) «Союз» к ОС «Салют-6» (рис. 4).

Рис. 4. Орбитальная станция «Салют-6» с кораблем «Союз»

Предложение было сразу же поддержано и одобрено государствами-участниками. На межправительственном совещании 14.09.1976 г. было принято решение о проведении полетов в период с 1978 по 1983 гг. Всего по программе «Интеркосмос» было осуществлено девять пилотируемых полетов на ОС «Салют-6» (табл. 1).

Программа международного сотрудничества в пилотируемых полетах перешла в новое качество, охватывая все большее количество государств. Новые возможности ОС, оснащенной двумя стыковочными узлами, позволили осуществлять организацию экспедиций посещения (ЭП) небольшой длительности, а также доставку на станцию экипажей и грузов, для чего наряду с пилотируемыми кораблями «Союз» впервые использовались грузовые космические корабли «Прогресс».

В каждом полете выполнялись научные программы, разработанные учеными соответствующей страны. Всего было подготовлено 18 космонавтов из стран-участниц, девять из них — дублеры.

За четыре года функционирования ОС «Салют-6» на околоземной орбите с ней были осуществлены 18 стыковок кораблей «Союз» (из них один беспилотный) и 12 — кораблей «Прогресс». Пять длительных основных экспедиций (ЭО) с общим временем пребывания на станции около двух лет, одиннадцать ЭП, в т. ч. восемь международных, трудились по программе научных исследований, разработанной учеными 10 стран. За время полета орбитального комплекса «Салют-6» – «Союз» было выполнено более 1 000 экспериментов, из них ~150 — по программе «Интеркосмос». Совместные научные эксперименты проводились в области космических биологии, медицины и материаловедения, изучения физических свойств внеземного пространства, атмосферы и поверхности Земли.

Таблица 1

Полеты иностранных космонавтов на станцию «Салют-6»

|

Фамилия имя (страна) |

Дата старта–посадки, КК старта / посадки |

|

Ремек Владимир (Чехословакия) |

02.03.1978–10.03.1978, «Союз-28» |

|

Гермашевский Мирослав (Польша) |

27.06.1978–05.07.1978, «Союз-30» |

|

Йен Зигмунд (Германия) |

26.08.1978–03.09.1978, «Союз-31»/«Союз-29» |

|

Иванов Георгий (Болгария)* |

10.04.1979–12.04.1979, «Союз-33» |

|

Фаркаш Берталан (Венгрия) |

26.05.1980–03.06.1980, «Союз-36»/«Союз-35» |

|

Фам Туан (Вьетнам) |

23.07.1980–31.07.1980, «Союз-37»/«Союз-36» |

|

Тамайо Мендес Арнальдо (Куба) |

18.09.1980–26.09.1980, «Союз-38» |

|

Гуррагча Жугдэрдэмидийн (Монголия) |

22.03.1981–30.03.1981, «Союз-39» |

|

Прунариу Думитру (Румыния) |

14.05.1981–22.05.1981, «Союз-40» |

Примечание . * — стыковка советско-болгарского экипажа со станцией не состоялась. Экипаж вернулся на Землю. Позднее космонавт Болгарии осуществил полет на космическую станцию «Мир».

В дальнейшем международные полеты осуществлялись на основе двусторонних соглашений. Наиболее крупные совместные программы выполнялись с Индией, Францией, США, Германией.

Международное сотрудничествона орбитальной станции «Салют-7»

Первый международный полет на орбитальную станцию «Салют-7» проходил с участием гражданина Франции .

В ходе состоявшейся в апреле 1979 г. встречи руководителя СССР Л.И. Брежнева и Президента Французской республики В.Ж. дʼЭстэна советская сторона в целях расширения сотрудничества в космических исследованиях предложила, чтобы в одном из космических полетов принял участие французский космонавт. Экипаж в составе А.С. Иванченкова, В.А. Джанибекова и гражданина Франции Жан-Лу Кретьена совершил полет на ОС «Салют-7» (рис. 5) летом 1982 г. На станции в это время работала первая экспедиция в составе А.Н. Березового и В.В. Лебедева. Совместная работа пяти космонавтов позволила выполнить обширную программу исследований, включающую 14 экспериментов в области космических медицины, биологии и материаловедения, астрофизики. Полет прошел успешно, сотрудничество с Францией в космической сфере было продолжено.

Рис. 5. Орбитальная станция «Салют-7» с кораблем «Союз»

Второй международный полет на орбитальную станцию «Салют-7» проходил с участием гражданина Индии .

Сотрудничество с Индией в сфере космоса началось в 1964 г. Тогда Советский Союз принимал участие в создании на юге Индии международного полигона для зондирования верхней атмосферы Земли и осуществлял регулярные запуски метеорологических ракет с советской и индийской научной аппаратурой. Затем, по соглашению между Академией наук СССР и Индийской организацией космических исследований, с космодрома «Капустин Яр» были запущены три индийских научных спутника. Продолжением советско-индийского сотрудничества явилась договоренность на высшем уровне о полете индийского космонавта в апреле 1984 г. Экипаж в составе советских космонавтов Ю.В. Малышева, Г.М. Стрекалова и индийского космонавта Р. Шармы выполнил всю намеченную программу, было проведено множество медицинских исследований, получены фотографии территории Индии и районов акватории Индийского океана. В табл. 2 суммированы полеты иностранных граждан на станцию «Салют-7».

Таблица 2

Полеты иностранных космонавтов на станцию «Салют-7»

|

Фамилия имя (страна) |

Дата старта–посадки, КК старта/ посадки |

|

Кретьен Жан-Лу (Франция) |

24.06.1982–02.07.1982, «Союз Т-6» |

|

Шарма Ракеш (Индия) |

03.04.1984–11.04.1984, «Союз Т-11» / «Союз Т-10» |

Всего с ОС «Салют-7» были осуществлены 10 стыковок кораблей «Союз», на станции работал 21 космонавт (многие из них по несколько раз) в ходе четырех длительных ЭО (с общим временем пребывания на станции более двух лет) и пяти ЭП, в состав которых входили первые космонавты Франции и Индии. Грузы на ОС доставляли 13 грузовых кораблей «Прогресс».

Эффектной точкой в пилотируемом полете «Салюта-7» стал первый в мире перелет с одной ОС на другую: 4–5 мая 1986 г. корабль «Союз Т-15» с Л.Д. Кизимом и В.А. Соловьевым на борту был отстыкован от ОС «Мир», преодолел 2 500 км за 29 ч и состыковался с ОС «Салют-7». Космонавты выполнили программу полета, совершили два выхода в открытый космос. Законсервировав комплекс «Салют-7» – «Космос-1686», 26 июня они возвратились на борт ОС «Мир» с грузом общей массой около 400 кг (включая 20 приборов). Это оборудование в дальнейшем использовалось на ОС «Мир», в т. ч. и для международных исследований.

Организация международных полетов на орбитальную станцию «Мир»

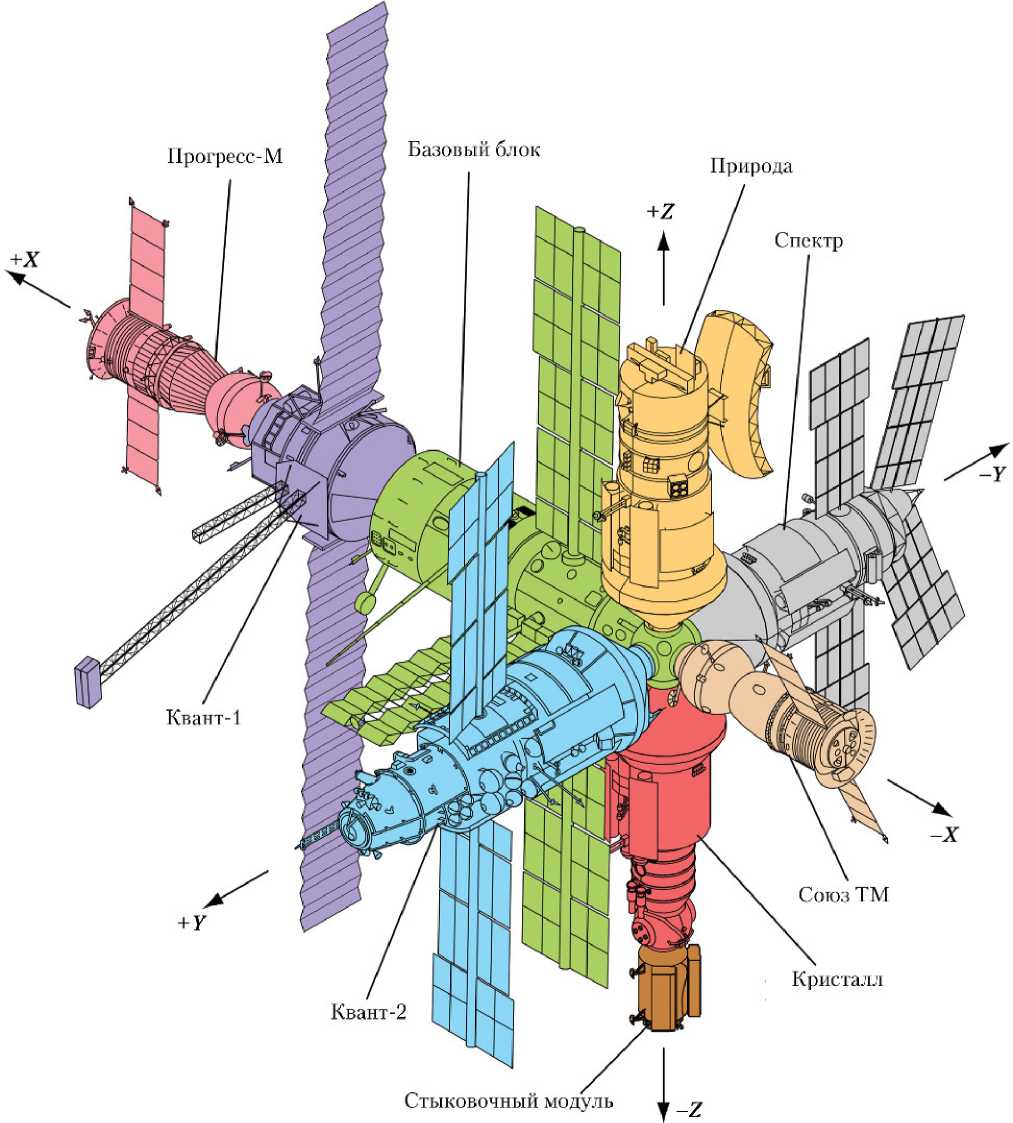

Качественно новый этап международного сотрудничества в области пилотируемых полетов связан с орбитальным научноисследовательским комплексом «Мир» (рис. 6), базовый блок которого был запущен в феврале 1986 г.

Комплекс «Мир» — постоянно действующая пилотируемая станция, представляющая собой сложный многоцелевой научно-исследовательский комплекс, позволяющий, в т. ч., отрабатывать космические технологии и вести контроль экологического состояния Земли. Исследования и эксперименты отличались практически неограниченной длительностью проведения и возможностью вмешательства человека в любой бортовой процесс.

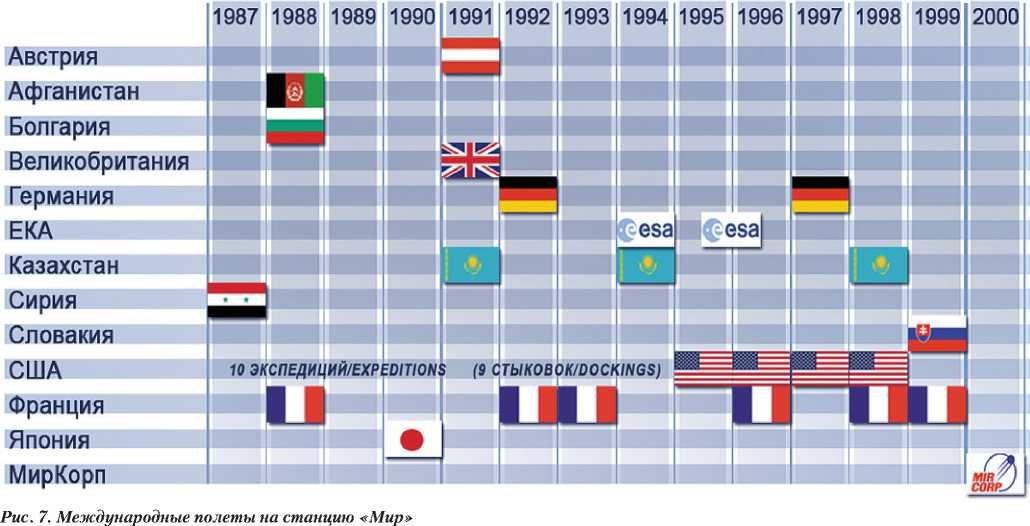

Международные программы исследований реализовывались на ОС «Мир» с 1987 г. Всего на борту работали 27 международных экспедиций (рис. 7) в течение 2 028 сут, общей численностью 104 чел, из них — 62 иностранных космонавта и астронавта из 13 стран и организаций. В их числе — 44 астронавта США, пять французов, пять представителей Европейского космического агентства ( ESА ) и Германии. Программы международных исследований с участием иностранных космонавтов выполнялись во время пересменок экипажей основных экспедиций. Именно так осуществлялись полеты представителей Франции, Японии, Великобритании, Австрии, ФРГ и ESА .

Нужно отметить, что, начиная с полета космонавта Японии, бóльшая часть международных программ стала коммерческой .

Формирование программы полета ОС путем сочетания ЭО, обеспечивающих постоянное присутствие экипажа на борту, с более короткими ЭП позволяло оперативно планировать программы исследований в зависимости от уточняемых приоритетов решаемых задач и готовности аппаратуры. Именно благодаря этому удавалось по требованию заказчиков и постановщиков экспериментов изменять направления исследований и уже в ходе полета станции расширять их, учитывая интересы других научных организаций и государств. В течение всего периода эксплуатации ОС реализация экспериментов проводилась в соответствии с долгосрочными программами научноприкладных исследований, утвержденными уполномоченными органами.

Услуги, предоставляемые на ОС «Мир» по различным направлениям деятельности, следующие:

-

• выполнение пилотируемых полетов космонавтов и астронавтов: короткие (до 8 сут) и длительные (до полугода и более);

-

• доставка на ОС аппаратуры заказчика;

-

• размещение аппаратуры на ОС внутри гермоотсеков и на наружной поверхности,

в т. ч. и на поворотных платформах, а также на искусственных спутниках Земли, отделяемых от станции;

-

• проведение экспериментов на аппаратуре заказчика;

-

• проведение экспериментов на аппаратуре ОС с использованием ресурсов станции, управления по каналам связи, с возвращением результатов на Землю.

Наиболее широкое развитие получило сотрудничество с Францией, начатое на ОС «Салют-7». В 1988–1999 гг. были реализованы исследовательские программы «Арагац», «Антарес», «Альтаир», «Кассиопея», «Пегас» и «Персей», в рамках которых проведено более 40 экспериментов в области медицины, биологии и техники. На станции работали пять космонавтов Национального комитета по космическим исследованиям Франции (CNES), причем Ж.-П. Эньере — дважды (табл. 3). Общая продолжительность их пребывания на ОС составила около 280 сут, было проведено три совместных выхода в открытый космос.

Рис. 6. Орбитальная станция «Мир»

МИР

Таблица 3

Полеты астронавтов Франции на ОС «Мир»

|

Участник |

Ж.-Л. Кретьен |

М. Тонини |

Ж.-П. Эньере |

К. Андрэ-Деэ (Эньере) |

Л. Эйартц |

|

|

Программа |

«Арагац» |

«Антарес» |

«Альтаир» |

«Персей» |

«Кассиопея» |

«Пегас» |

|

КК старта/ посадки |

«Союз TM-7»/ «Союз TM-6» |

«Союз TM-15»/ «Союз TM-14» |

«Союз TM-17»/ «Союз TM-16» |

«Союз TM-29» |

«Союз TM-24»/ «Союз TM-23» |

«Союз TM-27»/ «Союз TM-26» |

|

Дата старта – посадки |

26.11.1988 – 21.12.1988 |

27.07.1992 – 10.08.1992 |

01.07.1993 – 22.07.1993 |

20.02.1999 – 28.08.1999 |

17.08.1996 – 02.09.1996 |

29.01.1998 – 19.02.1998 |

Для обеспечения полета Клоди Андре-Деэ в 1996 г. и последующих российско-французских полетов работала консультативная группа специалистов обеих сторон по научной программе экспериментов и медицинскому контролю состояния здоровья экипажа. В день посадки четвертого российско-французского экипажа (проект «Кассиопея») сторонами было парафировано Соглашение о партнерстве при реализации программы еще двух полетов французских космонавтов на борту российской ОС «Мир» в 1997–1998 и 1999 гг. Соглашение было подписано 17.10.1996 г., а уже через два месяца было подписано Отдельное соглашение о полетах.

Несмотря на отлаженное взаимодействие, возникали и непредвиденные трудности: последствия аварии на модуле «Спектр», случившейся в июне 1997 г. из-за столкновения с ним транспортного корабля «Прогресс М-34», изменили планы. Старт Леопольда Эйартца был запланирован на начало августа 1997 г. В новых условиях на экипаж 24-й основной экспедиции, в составе которой должен был стартовать французский космонавт, возложили задачи по восстановлению работоспособности станции. Поэтому совместно с CNES было решено перенести полет французского астронавта на январь– февраль 1998 г.

Интересно проследить, как менялись продолжительность и сроки программы «Персей». В октябре 1997 г. во Франции было решено прекратить финансирование разработок научной аппаратуры для исследований в условиях микрогравитации, в т. ч. и аппаратуры по проекту «Персей». Об этом CNES официально известило Российское космическое агентство (РКА) и РКК «Энергия». В такой ситуации у CNES возник вопрос о целесообразности выполнения 120-суточного полета своим космонавтом. В марте 1998 г. CNES обратилось в РКК «Энергия» с просьбой рассмотреть возможность полета французского космонавта в качестве бортинженера-2 длительностью 35 сут во второй половине 1999 г. с выходом в открытый космос. Была проработана техническая реализуемость этого предложения. РКК «Энергия» согласилась с новой схемой полета. В апреле 1998 г. президент РКК «Энергия» Ю.П. Семенов и уполномоченный президента CNES, заместитель генерального директора CNES Ж.-И. Ле Галль подписали Дополнение к Отдельному Соглашению на полет длительностью 35 сут космонавта Франции в середине 1999 г. В соответствии с версией программы полета станции «Мир», предусматривавшей завершение эксплуатации станции в июне 1999 г., французская сторона 07.07.1998 г. предложила, чтобы французский космонавт участвовал в космическом полете в феврале – июне 1999 г. в качестве бортинженера-2 ЭО-27. Предлагаемая продолжительность полета должна была составить уже 99 сут, программа экспериментов должна была включать выход в открытый космос. Бóльшая часть аппаратуры, используемой в программе «Персей», уже находилась на борту ОС «Мир». Вновь разработанные прибор «СПИКА» и установка «КОМЕТ» были доставлены на станцию транспортным кораблем «Прогресс М-40» в октябре 1998 г. и установлены российскими космонавтами на внешней поверхности модуля «Квант-2». Аппаратура для экспериментов «Экзобиология» и «Генезис» была доставлена на ОС «Мир» в 1999 г. кораблем «Прогресс М-41».

С учетом мер, предпринятых для продления работы комплекса «Мир» на два-три года, РКК «Энергия» направила 09.12.1998 г. в адрес CNES письмо с уведомлением о возможности увеличения продолжительности полета космонавта Франции. В соответствии с положительным ответом французской стороны началось планирование полета космонавта Франции длительностью порядка 184 сут.

20.02.1999 г. состоялся успешный старт с космодрома Байконур транспортного корабля «Союз ТМ-29» с российско-французско-словацким экипажем в составе командира экипажа В.М. Афанасьева, бортинженера Ж.-П. Эньере (Франция) и космонавта-исследователя И. Беллы (Словакия). В течение 186-суточной работы на комплексе «Мир» российско-французский экипаж выполнил программу медико-биологических экспериментов, а также программу технических и технологических экспериментов (И. Белла приземлился 28 февраля, выполнив свою программу). 16.04.1999 г. В.М. Афанасьев и Ж.-П. Эньере выходили в открытый космос, чтобы установить на внешней поверхности модуля «Квант-2» французскую аппаратуру «Экзобиология» (блок экспонирования) и демонтировать кассету «КОМЕТ». Впоследствии это оборудование было возвращено на Землю. Во время полета действовала специально созданная прямая линия связи и передачи информации: ЦУП (г. Королев) – ЦУП (г. Тулуза). Седьмой полет гражданина Франции (шестой на ОС «Мир») был выполнен успешно.

Вклад ученых и инженеров Германии — это разработка методов и средств получения и обработки изображений поверхности Земли. Эксплуатация немецкой мультиспектральной оптоэлектронной стереосистемы «МОМС-2П», установленной на модуле «Природа», обеспечила развитие новых технологий многозональных съемок Земли из космоса, которые позволили не только производить запись изображений, но и передавать их на Землю по радиоканалу. В исследованиях по международной программе с использованием комплекса «Природа» приняли участие 12 научных учреждений ФРГ. На борту ОС «Мир» были представлены 14 систем научной аппаратуры, изготовленной в Германии, общей массой более 740 кг. Астронавты Германии, работавшие на станции «Мир», приведены в табл. 4.

Полеты астронавтов Германии на ОС «Мир»

Таблица 4

|

Участник |

К.-Д. Фладе |

У. Мербольд |

Т. Райтер |

Р. Эвальд |

|

Страна/ ESA |

Германия |

Германия/ ESA |

Германия/ ESA |

Германия |

|

Программа |

«Мир-92» |

«Евромир-94» |

«Евромир-96» |

«Мир-97» |

|

КК старта/ посадки |

«Союз ТМ-14»/ «Союз ТМ-13» |

«Союз ТМ-20» / «Союз ТМ-19» |

«Союз ТМ-22» |

«Союз ТМ-25» / «Союз ТМ-24» |

|

Дата старта – посадки |

17.03.1992 – 25.03.1992 |

04.10.1994 – 04.11.1994 |

03.09.1995 – 29.02.1996 |

10.02.1997 – 02.03.1997 |

18.04.1990 г. между Главкосмосом СССР и германским космическими агентством DLR был подписан договор о выполнении совместного советско-германского полета на КК «Союз ТМ» и ОС «Мир». Экипаж в составе А.С. Викторенко, А.Ю. Калери и К.-Д. Фладе стартовал на корабле «Союз ТМ-14» в марте 1992 г. На борту ОС «Мир» в это время работал экипаж ЭО-10: А.А. Волков и С.К. Крикалев, именно с этим экипажем К.-Д. Фладе вернулся на Землю.

Томас Райтер совершил самый длительный полет на ОС «Мир» из всех немецких астронавтов. Он стартовал на корабле «Союз ТМ-22» с Ю.П. Гидзенко и С.В. Авдеевым и 5 сентября 1995 г. прибыл на станцию «Мир». За время полета успел поработать с экипажем 19-й основной экспедиции (А.Я. Соловьевым и Н.М. Будариным), затем с экипажем американского Shuttle « Atlantis » STS -74, а также с экипажем ЭО-21 (Ю.И. Онуфриенко и Ю.В. Усачевым). Космонавты Ю.П. Гидзенко, С.В. Авдеев и Т. Райтер вернулись на Землю в феврале 1996 г. За время этой экспедиции Томас Райтер провел в космосе более 179 сут. В ходе полета он (первым из граждан Германии) выполнил два выхода в открытый космос общей продолжительностью 8 ч 22 мин.

В течение всего 1996 г. велась подготовка к выполнению программы «Мир-97», предусматривавшей полет российско-немецкого экипажа на ОС «Мир». Проект проводился в рамках двустороннего Соглашения между российским и немецким космическими агентствами. РКК «Энергия» осуществляла техническое руководство проектом и его выполнение. С осени 1995 г. разрабатывались и согласовывались технические задания на оборудование и эксперименты, было изготовлено оборудование и проведены приемосдаточные испытания, а также тренировки экипажей. В ноябре 1996 г. корабль «Прогресс» доставил на борт ОС «Мир» немецкое научное оборудование (158 кг), российский экипаж ЭО-22 провел тестовые проверки этого оборудования. Были проведены тренировки по отработке взаимодействия между центрами управления полетами двух стран. Российско-германская экспедиция с Р. Эвальдом стартовала в феврале 1997 г. Результаты исследований по программе «Мир-97» были доставлены на Землю уже в марте того же года космическим кораблем «Союз ТМ-24» и в мае — на Shuttle Atlantis (STS-84).

26.04.1996 г. немецкое космическое агентство DАRА и РКА подписали Соглашение по проекту «Мир-97Е», в дальнейшем были согласованы дополнения. Этими документами предусматривалось продолжение экспериментов, выполняемых российскими космонавтами на немецкой аппаратуре. Комплекс экспериментов был успешно проведен в мае– июле 1997 г. Разгерметизация «Спектра» вывела из строя основную часть научного оборудования ЕSА . Согласно условиям контракта, в этом случае предусматривались повторная доставка аппаратуры и проведение экспериментов. Для обеспечения этого ЕSА предстояло поставить запасной комплект оборудования. Нужно было также подготовить к выполнению научной программы новый экипаж. Однако ЕSА предложило отказаться от дальнейших работ на ОС «Мир» и продолжить сотрудничество на МКС.

Полеты других европейских астронавтов представлены в табл. 5.

Хелен Шарман стала первой летавшей в космос представительницей Великобритании . Она получила «путевку» на «Мир», победив в общенациональном конкурсе, в котором приняло участие 13 000 человек.

Франц Фибек был отобран для полета среди 220 претендентов в Австрии . В июле 1987 г. во время визита Председателя Совета министров СССР Н.И. Рыжкова в Австрию было предложено отправить в космос представителя этой страны на советском космическом корабле. 24.11.1988 г. был подписан договор об условиях проведения австрийским космонавтом экспериментов на борту станции «Мир». Ф. Фибек стартовал 02.10.1991 г. вместе с А.А. Волковым и Т.О. Аубакировым.

Таблица 5

Полеты астронавтов Болгарии, Великобритании, Австрии и Словакии на ОС «Мир»

|

Участник |

А. Александров |

Х. Шарман |

Ф. Фибек |

И. Белла |

|

Страна |

Болгария |

Великобритания |

Австрия |

Словакия |

|

Программа |

«СССР – Болгария» |

«Джюно» |

«Аустромир» |

«Штефаник» |

|

КК старта/ посадки |

«Союз TM-5» / «Союз TM-4» |

«Союз TM-12» / «Союз TM-11» |

«Союз TM-13» / «Союз TM-12» |

«Союз TM-29» / «Союз TM-28» |

|

Дата старта – посадки |

07.06.1988 – 17.06.1988 |

18.05.1991 – 26.05.1991 |

02.10.1991 – 10.10.1991 |

20.02.1999 – 28.02.1999 |

В 1990 г. на ОС побывал первый журналист — гражданин Японии Тоехиро Акияма. Он прошел отбор для осуществления коммерческого советско-японского полета, спонсируемого корпорацией TBS (таким образом TBS отметила 40-летие своего создания). Это был первый полет, который финансировался за счет заказчика. За семь дней работы на ОС Тоехиро Акияма провел несколько прямых репортажей для японской аудитории, показательные телеуроки для японских школьников, а также выполнил биологические эксперименты с японскими древесными лягушками. В конце 1995 г. была начата работа по подготовке Соглашения с японским космическим агентством NASDA о проведении на борту ОС «Мир» ряда экспериментов. Это Соглашение было подписано представителями NASDA, РКА и РКК «Энергия» 12.03.1996 г. На борту ОС «Мир» должны были проводиться два коммерческих эксперимента: радиационный мониторинг и определение биологического облика микрофлоры. Доставка аппаратуры для этих экспериментов была выполнена в апреле 1997 г. на корабле «Прогресс». В реализации проекта приняли участие представители NASDA , научно-исследовательского центра TRC , корпорации JGC . Эксперимент «Микрофлора» завершился передачей образцов японской стороне весной 1997 г. Эксперимент «Радиационный мониторинг» в связи с изменением программ полетов кораблей «Прогресс М-35» и «Союз ТМ-25» был проведен по сокращенной программе, однако это не повлияло на успешное выполнение задачи.

Как мы видим на примере взаимодействия с космическими агентствами Германии и Японии, выполнение совместных экспериментов на аппаратуре заказчика было довольно широко распространено и имело хорошие результаты.

Российско-американские программы «Мир–Shuttle» и «Мир-NASA»

Российско-американские работы по программам «Мир– Shuttle » и «Мир– NASА » велись на протяжении 1995–1998 гг.

В Соглашении между РФ и США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях от 17.06.1992 г. говорилось, что организации-исполнители сторон сотрудничают в области космической науки, исследования космического пространства, применения космической техники и космических технологий. Сотрудничество может включать осуществление пилотируемых и беспилотных космических полетов, проведение наземных работ и экспериментов и другие виды деятельности в таких областях, как осуществление полетов орбитальной станции «Мир» и корабля многоразового использования с участием российских космонавтов и американских астронавтов, а также изучение возможностей совместной работы в других областях, например, в исследовании Марса.

В декабре 1993 г. Постановлением Правительства РФ № 1296 было утверждено Совместное заявление Правительства РФ и Правительства США о сотрудничестве по МКС, в котором, среди прочего, говорилось о подписании Протокола о значительном расширении российско-американского сотрудничества в области пилотируемых космических полетов. Данный Протокол, идущий в развитие Исполнительного соглашения о сотрудничестве в области пилотируемых космических полетов от 05.10.1992 г., предусматривал выполнение программы «Мир– Shuttle », включавшей полеты российских космонавтов и американских астронавтов на космическом корабле Shuttle и ОС «Мир», а также осуществление широкой программы научных и технологических исследований в течение 1995–1997 гг. Эта программа предусматривала четыре или более полетов американских астронавтов на ОС «Мир» с общим временем их пребывания на орбите примерно 24 мес и до 10 полетов космического корабля Shuttle к станции. Предполагалось, что в состав экипажа STS -60, намеченного к полету на январь 1994 г., будет впервые включен российский космонавт.

Для проведения независимой оценки возможных проблем, влияющих на безопасность совместных полетов, и выработки мер по их решению необходим был совместный представительный орган. На 4-й сессии Межправительственной российско-американской комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству в Москве 15 и 16 декабря 1994 г. под председательством В.С. Черномырдина, председателя правительства РФ, и Альберта Гора, вице-президента США, были даны указания генеральному директору РКА Ю.Н. Коптеву и администратору NASA Д. Голдину разработать процесс ознакомления агентств с программными планами и возможностями друг друга и периодически докладывать Межправительственной комиссии о состоянии дел.

Руководителями этого «процесса» с российской стороны был назван академик В.Ф. Уткин, а с американской — генерал Т. Стаффорд (рис. 8). Стороны договорились сформировать Совместную комиссию, которой была поручена подготовка и представление совместных докладов генеральному директору РКА и администратору NASA по анализу проблемных вопросов, касающихся подготовки и реализации фазы 1 программы МКС, которая включала программы «Мир– Shuttle » и «Мир– NASA ».

Рис. 8. В.Ф. Уткин и Т. Стаффорд

Состав Консультативно-экспертного совета РКА (КЭС) по проблемам обеспечения совместных полетов был утвержден 14.02.1995 г. Его председателем стал академик В.Ф. Уткин. Перед КЭС была поставлена задача проводить совместно с группой генерала Т. Стаффорда независимую оценку состояния дел по фазе 1 программы МКС, разработку рекомендаций и, в случае необходимости, дополнительных мер по увеличению степени надежности и безопасности полетов, подготовки экипажей и обеспечению эффективности запланированной программы российско-американских полетов и докладывать о проведенной работе генеральному директору РКА. Аналогичная задача была поставлена перед возглавляемой генералом Т. Стаффордом Специальной комиссией Консультативного комитета NASA . С тех пор заседания Совместной комиссии двух стран проводятся дважды в год в России и США.

В разные годы в работе комиссии участвовали (и участвуют) представители РКК «Энергия» Рюмин В.В., Соловьев В.А., Григорьев Ю.И., Деречин А.Г., Александров А.П., Калери А.Ю. и др.

По итогам встреч и заседаний в январе – феврале 1995 г. в Москве и в апреле в США был подготовлен отчет комиссии Уткина– Стаффорда, в котором была дана оценка состояния организационных, технических, медицинских вопросов в связи с готовящимся впервые полетом КК Atlantis к ОС «Мир». Отчет был представлен Ю.Н. Коптеву за три недели до старта корабля Atlantis ( STS -71). Так закончился первый начальный этап (январь – июнь 1995 г.) работы Совместной комиссии в рамках программы «Мир– Shuttle ». Всего с января 1995 по октябрь 1999 г. комиссия Уткина–Стаффорда провела 30 встреч в полном составе и в составе рабочих групп. Более ста вопросов было совместно рассмотрено на пленарных заседаниях, даны оценки состояния дел по проблемным вопросам и разработаны рекомендации по их решению. К примеру, в сентябре 1998 г. комиссия Уткина–Стаффорда уже рассматривала готовность к запуску первого элемента МКС — функционально-грузового блока «Заря», планировавшемуся на 20.11.1998 г., и готовность к запуску в декабре 1998 г. американского модуля NODE -1 Unity .

Перечень совместных полетов на ОС «Мир» с краткими сведениями о них представлен в табл. 6.

В миссии STS -60 — автономном полете Shuttle Discovery в феврале 1994 г. — впервые принял участие российский космонавт С.К. Крикалев. В ответ американский астронавт Н. Тагард стартовал на орбитальную станцию на российском корабле «Союз ТМ-21» в марте 1995 г. Он первым среди астронавтов участвовал в длительной экспедиции и вместе с российскими космонавтами экипажа ЭО-18 работал в космосе 115 сут. А всего в таких экспедициях участвовали семь (а не четыре, как было предусмотрено изначально) астронавтов США (в табл. 6 выделены красным цветом). Экспедиция STS -63 на Shuttle Discovery отработала процесс сближения — приблизилась к ОС «Мир» на 11 м, подготовив последующие девят полетов Shuttle со стыковкой к станции: семь раз летал Atlantis , один — Endeavour и один — Discovery . Общая продолжительность полетов астронавтов США составила 925 сут, что более чем на четверть больше утвержденной в программе.

Таблица 6

|

Космический аппарат |

Экипаж |

Сроки и длительность полета экипажа |

Примечания |

|

Discovery STS -60 (США) |

Ч. БОУЛДЕН, К. РАЙТЛЕР, Ф. ЧАНГ-ДИАЗ, Дж. ДЕЙВИС, Р. СЕГА, С.К. КРИКАЛЕВ |

03.02.1994–11.02.1994/ 8 сут |

Полет по программе «Мир– Shuttle » — автономный полет КК США с участием космонавта России |

|

Discovery STS -63 (США) |

Дж.УЭЗЕРБИ, Э. КОЛЛИНЗ, Б. ХАРРИС, Дж. ВОСС, М. ФОЭЛ, В.Г. ТИТОВ |

03.02.1995–11.02.1995/ 8 сут |

Полет по программе «Мир– Shuttle » — облет ОС «Мир» и сближение до 11 м (стыковка не планировалась) |

|

«Союз ТМ-21» (Россия) |

В.Н. ДЕЖУРОВ, Г.М. СТРЕКАЛОВ, Н. ТАГАРД |

14.03.1995–07.07.1995 /115 сут в т. ч. на ОС «Мир» 110 сут |

ЭО-18 и ЭО-1 по программе «Мир– Shuttle »; возвращение на КК Atlantis STS -71 (США) |

|

Atlantis STS -71 (США) |

Р. ГИБСОН, Ч. ПРЕКОРТ, Э. БЕЙКЕР, Г. ХАРБО, Б. ДАНБАР |

27.06.1995–07.07.1995/ 10 сут 27.06.1995–11.09.1995/ 75 сут |

ЭП-1 по программе «Мир– Shuttle »; стыковка с комплексом «Мир» 29.06.1995 ЭО-19; возвращение на КК «Союз ТМ-21» |

|

А.Я. СОЛОВЬЕВ, Н.М. БУДАРИН |

|||

|

Atlantis STS -74 (США) |

К. КАМЕРОН, Дж. ХАЛСЕЛЛ, Дж. РОСС, У. МАКАРТУР, К. ХАДФИЛД (Канада) |

12.11.1995–20.11.1995/ 8 сут |

ЭП-2 по программе «Мир– NASA » |

|

Atlantis STS -76 (США) |

К. ЧИЛТОН, Р. СИРФОСС, Р. СЕГА, М. КЛИФФОРД, Л. ГОДВИН |

22.03.1996–31.03.1996/ 9 сут 22.03.1996–26.09.1996 /188 сут в т. ч. на ОС «Мир» 184 сут. |

ЭП-3 по программе «Мир– NASA » ЭО-2 по программе «Мир– NASA »; возвращение на КК Atlantis STS -79 |

|

Ш. ЛЮСИД |

|||

|

Atlantis STS -79 (США) |

У. РИДДИ, Т. УИЛКАТТ, Дж. ЭПТ, Т. ЭЙКЕРС, К. УОЛЗ |

16.09.1996–26.09.1996/ 10 сут 16.09.1996–22.01.1997/ 128 сут в т. ч. на ОС «Мир» 123 сут |

ЭП-4 по программе «Мир– NASA » ЭО-3 по программе «Мир– NASA »; возвращение на КК Atlantis STS -81 |

|

Дж. БЛАХА |

|||

|

Atlantis STS -81 (США) |

М. БЕЙКЕР, Б. ДЖЕТТ, П. УАЙЗОФФ, М. АЙВЕНС, Дж. ГРУНСФЕЛД |

12.01.1997–22.01.1997 / 10 сут 12.01.1997–24.05.1997 /132 сут в т. ч. на ОС «Мир» 127 сут |

ЭП-5 по программе «Мир– NASA » ЭО-4 по программе «Мир– NASA »; возвращение на КК Atlantis STS -84 |

|

Дж. ЛИНЕНДЖЕР |

|||

|

Atlantis STS -84 (США) |

Ч. ПРЕКОРТ, Э. КОЛЛИНЗ, Ж.-Ф. КЛЕРВУА ( ЕSА ), К. НОРЬЕГА, Э. ЛУ, Е.В. КОНДАКОВА |

15.05.1997–24.05.1997/ 9 сут 15.05.1997–07.10.1997/ 144 сут, в т. ч. на ОС «Мир» 140 сут |

ЭП-6 по программе «Мир– NASA » ЭО-5 по программе «Мир– NASA » возвращение на КК Atlantis STS -86 |

|

М. ФОЭЛ |

|||

|

Atlantis STS -86 (США) |

Дж. УЭЗЕРБИ, У. ЛОРЕНС, М. БЛУМФИЛД, В.Г. ТИТОВ, С. ПАРАЗИНСКИ, Ж.-Л. КРЕТЬЕН (Франция) |

26.09.1997–07.10.1997/ 11 сут 26.09.1997–01.02.1998/ 128 сут, в т. ч. на ОС «Мир» 124 сут |

ЭП-7 по программе «Мир– NASA » ЭО-6 по программе «Мир– NASA »; возвращение на КК Endeavour STS -89 |

|

Д. ВУЛФ |

|||

|

Endeavour STS -89 (США) |

Т. УИЛКАТТ, Дж. ЭДВАРДС, Дж. РЕЙЛИ, М. АНДЕРСОН, Б. ДАНБАР, С.Ш. ШАРИПОВ |

23.01.1998–01.02.1998/ 9 сут 23.01.1998–12.06.1998/ 141 сут в т. ч. на ОС «Мир» 135 сут |

ЭП-8 по программе «Мир– NASA » ЭО-7 по программе «Мир– NASA »; возвращение на КК Discovery STS -91 |

|

Э. ТОМАС |

|||

|

Discovery STS -91 (США) |

Ч. ПРЕКОРТ, У. ЛОРЕНС, Д. ГОРИ, Ф. ЧАНГ-ДИАЗ, Дж. КАВАНДИ, В.В. РЮМИН |

03.06.1998–12.06.1998/ ~10 сут |

ЭП-9 по программе «Мир– NASA » |

Полеты по программам «Мир- Shuttle » и «Мир- NASA »

Примечание. Красным цветом отмечены участники длительных экспедиций NASA , синим — российские космонавты, зеленым — астронавты третьих стран, черным — американские участники экспедиций посещения.

29.06.1995 г. после первой стыковки Shuttle ( STS -71) с ОС «Мир» состоялся телефонный разговор с объединенным экипажем премьер-министра РФ В.С. Черномырдина и находившегося в это время с визитом в Москве вицепрезидента США А. Гора, в ходе которого они оценили свершившееся событие как выдающееся достижение научно-технического прогресса. Полет в самом деле являлся во многом уникальным:

-

• на российской ОС присутствовал астронавт США, причем — сразу полный срок пребывания вместе с экспедицией ЭО-18 (113 дней). Данный срок — рекордный на тот период для американских астронавтов (предыдущий рекорд был установлен еще в 1973 г. на ОС Skylab — 84 дня);

-

• впервые была осуществлена стыковка американского многоразового транспортного КК Space Shuttle с ОС «Мир», и в течение пяти дней на орбите работал 209-тонный орбитальный комплекс с четырьмя российскими космонавтами (экипажи ЭО-18 и ЭО-19) и шестью американскими астронавтами (Норман Тагард и пятеро членов экипажа STS -71);

-

• смена российских экипажей проводилась впервые без использования корабля «Союз». После расстыковки Shuttle на станции «Мир» остался экипаж ЭО-19, а экипаж ЭО-18 с Н. Тагардом и пять астронавтов STS -71 возвратились на Землю.

Контракт с NASА NAS 15-10110 объединил обязательства Роскосмоса и РКК «Энергия» по программам «Мир– NASA » и «МКС– NASA ». На протяжении многих лет он является значительным внебюджетным источником финансирования работ по пилотируемой космической технике. В условиях, когда бюджетное финансирование программ «Мир» и МКС было крайне неритмичным и совершенно недостаточным, наличие такого контракта существенно помогло выполнению работ на станции «Мир» и развертыванию работ по Российскому сегменту МКС. В рамках этого контракта в 1996 г. были проведены следующие работы на ОС «Мир»:

-

• запуск модуля «Природа» c аппаратурой NASA ;

-

• две длительные экcпедиции на ОС «Миp» c участием астронавтов NASA Ш. Люcид и Дж. Блаxа;

-

• две кратковременные экспедиции многоразового транспортного КК Shuttle ( STS -76 и STS -79);

-

• большой объем научных экспериментов;

-

• доставка на кораблях Shuttle на станцию «Мир» 3 467 кг и возвращение 823 кг российских грузов.

В то же время с NASA была подписана модификация контракта, предусматривающая увеличение до семи количества длительных и до девяти — краткосрочных экспедиций на ОС «Мир», а также создание антропометрической модификации корабля «Союз ТМ» — корабля «Союз ТМА».

Всего по программе «Мир– NASA » выполнено более 5 400 сеансов экспериментов. При этом наряду с американским оборудованием использовалось предоставленное Россией научное оборудование (печь «Оптизон-1», установка «Инкубатор», оранжерея «Свет», комплекс дистанционного зондирования Земли «Природа»).

В 1997 г. председатель подкомиссии по космонавтике-аэронавтике Конгресса США Дж. Сенсенбреннер побывал в России и ознакомился с реализацией программ «Мир» и МКС. Его не удовлетворил ход работ, и в апреле Дж. Сенсенбреннер и сенатор Д. Браун внесли в Конгресс США предложение о поправке к закону о гражданской космической деятельности, в которой были определены основные условия продолжения программы «Мир– NASA », но при этом запрещено финансирование работ, являющихся российскими обязательствами по МКС. Кроме того, американский астронавт мог находиться на ОС «Мир» только с пристыкованным КК Shuttle или при согласии конгресса с тем, что ОС «Мир» соответствует стандартам безопасности США.

Видимо, конгрессмены все же поверили, что ОС «Мир» соответствует стандартам безопасности США, потому что после этой поправки еще три астронавта, как видно из табл. 6, были доставлены на ОС и работали на ней длительное время.

Корабли Shuttle обеспечили доставку значительной части грузов, что позволило сократить использование кораблей «Прогресс М». Особенно большое значение имел возврат грузов (табл. 7).

Таблица 7

Грузопоток с использованием кораблей Shuttle в 1997 г., кг

|

Наименование грузов |

STS -81 |

STS -84 |

STS -86 |

Всего за 1997 г. |

|

«Сухие» грузы |

969 |

1 191 |

1 948 |

4 108 |

|

Вода |

729 |

469 |

780 |

1 978 |

|

Газы |

45 |

40 |

70 |

155 |

|

Всего доставлено |

1 743 |

1 700 |

2 798 |

6 241 |

|

Возвращено |

403 |

601 |

420 |

1 424 |

Много усилий переговорщиков понадобилось, чтобы компенсировать последствия аварии на модуле «Спектр». Авария привела к сокращению объема исследований в неповрежденных модулях, в основном из-за недостаточности энергоснабжения. Авторитет и опыт РКК «Энергия» позволили сохранить доверие зарубежных коллег. Ситуация на ОС «Мир» была воспринята международными партнерами с пониманием, что помогло изыскать возможности реализации программ при изменившихся возможностях комплекса. В соответствии с договоренностями был подготовлен пакет предложений по дополнительным работам в рамках контракта. Он включал в себя проведение новых экспериментов на ОС «Мир» силами российского экипажа, разработку и поставку дополнительного оборудования и технологий для МКС и др.

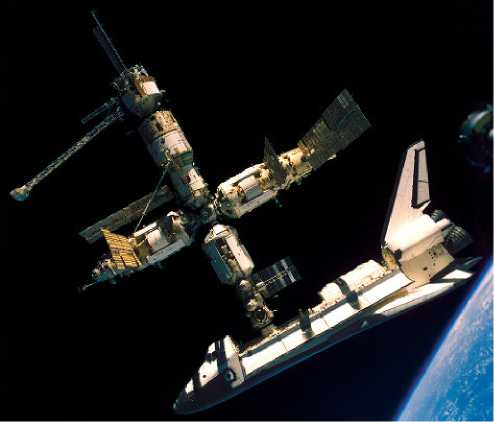

По инициативе российской стороны в момент отстыковки корабля Shuttle ( STS -71) космонавты А.Я. Соловьев и Н.М. Бударин сфотографировали этот процесс, предварительно отойдя на корабле «Союз ТМ-21» от станции (рис. 9).

В составе экипажа STS -91 при выполнении девятого полета Shuttle к ОС «Мир» работал российский космонавт, заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» В.В. Рюмин. Со стороны РКК «Энергия» неоднократно предлагались дополнительные полеты кораблей Shuttle к ОС, как кратковременные, так и длительные экспедиции с участием американских астронавтов. Однако, все эти предложения встречали неизменный отказ со стороны NASA . Возможно, в позиции американской стороны было больше политики, чем здравого смысла. Доказательством этому служит тот факт, что в условиях переноса сроков развертывания МКС программа полетов кораблей Shuttle столкнулась с проблемой отсутствия реальных прикладных задач. Так или иначе, полет STS -91 в июне 1998 г. завершил программы «Мир– Shuttle » и «Мир– NASA ».

Некоторые факты полетов на ОС «Мир»

Длительность пребывания зарубежных космонавтов на борту орбитального комплекса варьировалась от 8 сут (ЭП) и до нескольких месяцев. В течение 23-х суток работал на ОС «Мир» француз Жан-Лу Кретьен, единственный из иностранных космонавтов, побывавший на двух российских ОС: «Салют-7» и «Мир». Астронавт ЕSА У. Мербольд проработал на орбите 30 сут, из них 28 — на ОС «Мир».

Рис. 9. Комплекс «ОС «Мир»–Shuttle»

Также имелся опыт включения иностранных космонавтов в состав экипажей ЭО с многомесячным пребыванием их на орбите. В длительных экспедициях на ОС «Мир» работали 44 человека: семь астронавтов США, по одному от ЕSА и Франции, а также 35 российских космонавтов. Из иностранных граждан наиболее длительные полеты по программе «Мир» совершили: Ж.-П. Энье-ре (Франция, 188 сут), Ш. Люсид (США, 188 сут), Т. Райтер ( ЕSА /Германия, 179 сут).

На ОС «Мир» иностранные космонавты впервые стали принимать участие во вне-корабельной деятельности. Первый подобный опыт был приобретен во время выхода в открытый космос А.А. Волкова и француза Жан-Лу Кретьена 09.12.1988 г. В октябре 1995 – феврале 1996 г. Т. Райтер дважды выходил в открытый космос вместе с российскими космонавтами С.В. Авдеевым и Ю.П. Гидзенко. Всего в выходах в открытый космос участвовали 29 представителей РКА, три астронавта NASA , два космонавта Франции, один астронавт ЕSА (гражданин Германии).

Интенсивность международных полетов, обширность и многоплановость работ и исследований в космосе значительно увеличивали нагрузку в период подготовки и осуществления полета прежде всего российских космонавтов. Коммерческие программы исследований по большей части выполнялись совместно. Так, экипаж 22-ой экспедиции (В.Г. Корзун и А.Ю. Калери) в начале полета выполнил с француженкой К. Андре-Деэ (Эньере) двухнедельную программу исследований по проекту «Кассиопея», затем в течение пяти месяцев, наряду с национальной программой, они работали с тремя астронавтами NASA — Ш. Люсид, Дж. Блахой,

Дж. Линенджером по проекту «Мир– NASA ». На завершающем этапе совместно с космонавтом ЕSА Р. Эвальдом они участвовали в экспериментах и исследованиях по программе российско-германского полета.

Наряду с совместными экспериментами осуществлялось международное разделение труда в создании сложных информационных систем, уникальных научных приборов и инструментов (рис. 10). На ОС «Мир» было размещено 241 наименование научной и целевой аппаратуры производства 27 стран общей массой более 11 т, не считая обеспечивающей аппаратуры (табл. 8).

Рис. 10. Научная аппаратура разных стран на ОС «Мир» и ее распределение

Обеспечивающая аппаратура 2500 кг

Астрофизика 1993 кг

Биотехнология 655 кг

Геофизика 312 кг

Исследование природных ресурсов

Земли 3 379 кг

Материаловедение 171 кг

Медицина и биология 1399 кг

Техника 2 722 кг

Технология 938 кг

Таблица 8

Научная аппаратура разных стран на ОС «Мир»

|

Государство |

Масса научной аппаратуры, кг |

Количество наименований аппаратуры |

|

СССР/Россия |

6 977 |

134 |

|

США |

2 391 |

67 |

|

Германия |

740 |

14 |

|

Франция |

665 |

9 |

|

ESA |

241 |

6 |

|

Австрия |

155 |

7 |

|

Голландия |

125 |

1 |

|

Чехия |

47 |

2 |

|

Япония |

10 |

1 |

|

Итого |

11 351 |

241 |

Результаты выполнения международных программ исследований: суммарная масса возвращенных грузов с результатами экспериментов составила 2 035 кг, объем переданной на Землю телеметрической информации превысил 45 Гб.

С 1996 г. исследования на ОС «Мир» выполнялись, главным образом, благодаря привлечению внебюджетных источников финансирования. Из-за непрерывно ухудшавшегося российского бюджетного финансирования основной акцент пришлось сделать на реализации коммерческих исследовательских программ. В общей сумме затрат на реализацию проекта ОС «Мир», составившей около 4,3 млрд долл., вклад иностранных инвесторов за период 1994–2000 гг. достиг почти 25%.

В связи с отсутствием средств в сложные для России годы на последнем этапе полета станции ресурсы ОС «Мир» были, по постановлению Правительства РФ №76 от 21.01.1999 г., переданы в хозяйственное ведение РКК «Энергия». В апреле 2000 г. история орбитального комплекса «Мир» вступила в новую фазу. Впервые пилотируемый полет на ОС экспедиции ЭО-28 финансировала частная международная компания «МирКорп». Финансирование программы ОС «Мир» в этот период осуществлялось также за счет поступлений от реализации программы «Морской старт».

Экипаж ЭО-28 в составе С.В. Залетина и А.Ю. Калери за почти два с половиной месяца на борту выполнил большую программу работ, в т. ч., в серии экспериментов «Плазменный кристалл-2» впервые в мире в условиях невесомости были получены устойчивые упорядоченные пространственные структуры, был выполнен один выход в открытый космос длительностью более пяти часов. Также была произведена разгрузка двух кораблей «Прогресс» и консервация станции, так как предполагалось дальнейшее ее использование. Однако, по ряду причин, Правительство РФ приняло решение о прекращении эксплуатации ОС «Мир».

Опыт многолетнего широкомасштабного международного сотрудничества можно по праву считать одним из главных достижений полета орбитальной станции «Мир».

Использование опыта работы ОС «Мир» для создания МКС

В процессе выполнения международных полетов на ОС «Мир» получили развитие принципиально новые, применительно к космонавтике, области взаимодействия:

-

• межправительственное и корпоративное международное сотрудничество;

-

• отработка методов и форм международно-правовой и коммерческой деятельности;

-

• разделение труда в создании сложнейших информационных систем, уникальнейших научных приборов и инструментов, разработанных совместно учеными и инженерами России, Франции, Австрии, Германии, таких как:

-

– обсерватория «Рентген» на модуле «Квант»;

-

– многоцелевой сканирующий телескоп-спектрометр МОМС;

-

• формирование рынка космических услуг в процессе реализации пилотируемых программ, включая обоснование экономических критериев и показателей.

При выполнении программ «Мир– Shuttle » и «Мир– NASА » ставились и решались, пожалуй, наиболее сложные задачи. Это касалось и технических вопросов взаи-мо-увязывания аппаратуры, и разночтений и порядка оформления документации, и нахождения консенсуса при многочисленных проверках и отработке систем, и интегрированного подхода к подготовке экипажей и работы ЦУПов. Кроме того, важнейшее значение имели финансовые и правовые вопросы, взаимодействие с правительственными органами. Можно говорить об интеграции двух разных технологических и политических культур разных стран . Этот процесс был крайне сложным, но при этом суперинтересным и полезным. Среди прочего можно назвать следующие решенные вопросы:

-

• отработана операция стыковки корабля Shuttle с ОС;

-

• получен опыт доставки крупногабаритных отсеков и грузов материальнотехнического обеспечения ОС, накоплен совместный опыт по макетированию размещения грузов;

-

• осуществлен в каждом полете возврат грузов с ОС;

-

• освоена смена космонавтов (астронавтов) с использованием корабля Shuttle ;

-

• накоплен опыт современного медицинского обеспечения экипажей;

-

• отработано взаимодействие при вне-корабельной деятельности;

-

• получен опыт изменения и наращивания задач в ходе полета;

-

• получен опыт выполнения обязательств сторон в условиях недофинансирования и нештатных ситуаций, в т. ч., путем учета баланса вкладов и прав.

Можно перечислить еще много достижений, полученных на орбитальной станции «Мир» и имеющих большое значение для обоснования разработки программы МКС:

-

• опыт сборки в космосе больших конструкций и эксплуатации в течение более 15 лет в автоматическом и пилотируемом режиме многоцелевого пилотируемого комплекса массой до 250 т. Подтверждена обоснованность проектного ресурса МКС;

-

• опыт длительной работы интернациональных экипажей на орбите и выполнения ими совместных экспериментов;

-

• 78 выходов в открытый космос (включая три выхода в разгерметизированный модуль «Спектр») продолжительностью более 359 ч;

-

• отработана международная система транспортно-технического обеспечения пилотируемых комплексов с использованием кораблей «Союз ТМ», «Прогресс М» и Space Shuttle ;

-

• опыт обеспечения безопасности экипажа и проведения ремонтно-восстановительных работ в космосе в аварийных ситуациях;

-

• отработка системы подготовки экипажей и их медицинского сопровождения в полете и в период послеполетной реабилитации.

Эксплуатация ОС «Мир», в т. ч., в 1999– 2001 гг., обеспечила непрерывность пилотируемых космических полетов, выполнение обязательств России по программе МКС.

Опыт международного сотрудничества на ОС «Мир» помог обеспечить доверие между специалистами разных стран и правительственными организациями и собрать команду партнеров, сумевших осуществить создание МКС. Американские специалисты высоко оценивали свое участие в работах на станции «Мир». Неоднократно отмечалось, что американские астронавты провели на космической станции «Мир» 919 сут, что почти на пять месяцев превышает общее время пребывания, накопленное за 91 полет Shuttle с самого начала этой программы в 1981 г. Накопленные знания и опыт позволили уменьшить риски, повысить безопасность при реализации программы МКС.

Заключение

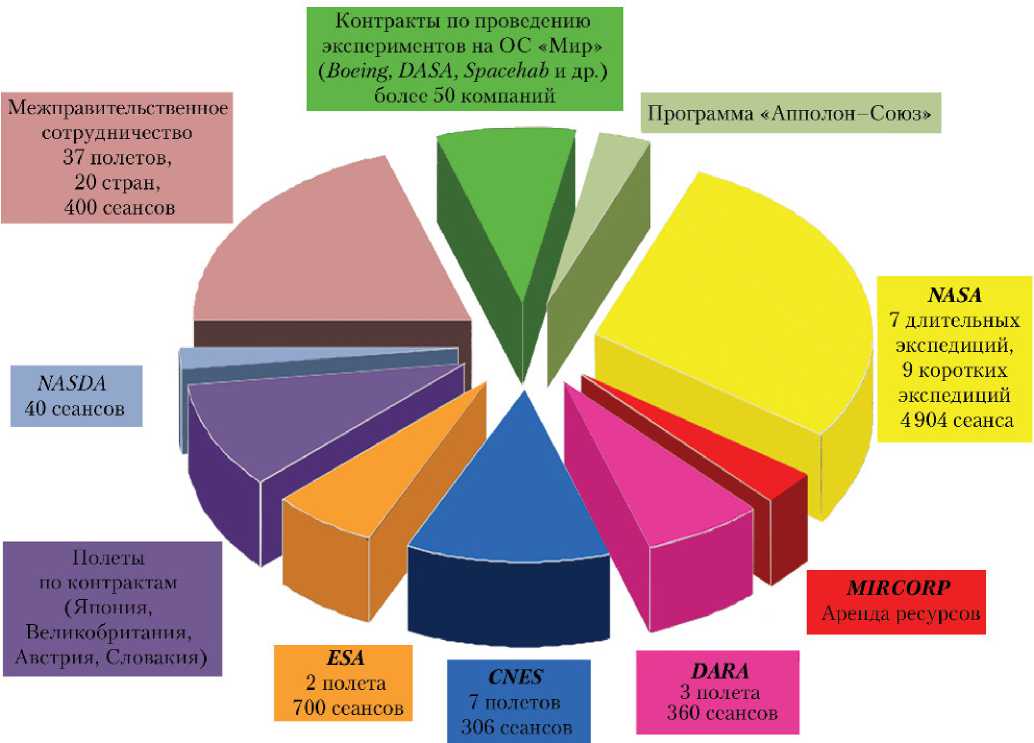

Подытоживая исторический обзор, следует напомнить о различных формах международного сотрудничества в области пилотируемых полетов, которые были разработаны и получили развитие при организации полетов на советской/российской технике (рис. 11).

MIRCORP

Аренда ресурсов

Контракты по проведению экспериментов на ОС «Мир» (Boeing, DASA, Spacehab и др.) более 50 компаний

Межправительственное сотрудничество 37 полетов, 20 стран, 400 сеансов

Полеты по контрактам (Япония, Великобрита пи я, Австрия, Словакия)

NASA

7 длительных экспедиций, 9 коротких экспедиций 4 904 сеанса

DARA

3 полета 360 сеансов

Программа «Апполон Союз»

CNES 7 полетов 306 сеансов

ESA

2 полета 700 сеансов

NASDA

40 сеансов

Рис. 11. Международное сотрудничество на советских/российских станциях и кораблях в 1975–2000 гг.

Особо следует отметить, что международное сотрудничество, в особенности в 90-е годы прошлого столетия и начале нынешнего, обеспечило непрерывность исследований на орбите, предотвратило распад научного и промышленного комплексов отечественной космонавтики. И здесь огромная роль в инициативе и осуществлении этого сотрудничества в тяжелые для страны годы принадлежит РКК «Энергия» как головной отечественной научно-производственной организации в области пилотируемой космонавтики.

Необходимо подчеркнуть, что активную роль в развитии международного сотрудничества играли президент РКК «Энергия», генеральный конструктор Ю.П. Семенов, вице-президент, первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» В.П. Легостаев; заместители генерального конструктора РКК «Энергия» — В.В. Рюмин и генеральный директор Международного научно-технического центра по полезным нагрузкам космических объектов В.П. Никитский.

Ю.П. Семенов В.П. Легостаев

Исторический обзор о начале работы над проектом МКС будет представлен в следующей части настоящей работы, где будет рассмотрен весь комплекс вопросов о международном сотрудничестве при создании и эксплуатации МКС.

Список литературы Международное сотрудничество в сфере пилотируемых полетов. Часть 1. Исторический обзор

- Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва. 1946-1996. М.: РКК «Энергия», 1996. 670 с.

- Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва на рубеже двух веков. 1996-2001. М.: РКК «Энергия». 2001. 1326 с.

- Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва в первом десятилетии XXI века. 2001-2010. М.: РКК «Энергия», 2011. 832 с.

- Луна -шаг к технологиям освоения Солнечной системы/Под науч. ред. Легостаева В.П., Лопоты В.А. М.: РКК «Энергия», 2011. 550 с.

- С.П. Королёв. Энциклопедия жизни и творчества. М.: РКК «Энергия», 2014. 704 с.

- История развития отечественной пилотируемой космонавтики. М.: ООО «Издательский дом «Столичная энциклопедия», 2015. 448 с.

- Деречин А.Г., Синявский В.В., Сорокин И.В. Развитие пилотируемой космонавтики/В кн.: С.П. Королёв. Энциклопедия жизни и творчества. М.: РКК «Энергия», 2014. С. 152-188.

- «Союз и Аполлон». Рассказывают советские ученые, инженеры и космонавты -участники совместных работ с американскими специалистами/Под ред. чл.-корр. АН СССР Бушуева К.Д. М.: Политиздат, 1976. 271 с.