Международное сотрудничество в сфере пилотируемых полетов. Часть 2. Создание и эксплуатация Международной космической станции

Автор: Деречин Александр Гдальевич, Жарова Людмила Николаевна, Синявский Виктор Васильевич, Солнцев Владимир Львович, Сорокин Игорь Викторович

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Инновационные технологии в аэрокосмической деятельности

Статья в выпуске: 2 (17), 2017 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются вопросы международного сотрудничества при создании и эксплуатации Российского сегмента Международной космической станции (РС МКС). Рассматриваются история проекта и структура совместных органов управления. Рассказывается о решении международно-правовых вопросов, включая проблемы собственности и распределения ресурсов в контексте сложностей финансирования отечественной пилотируемой программы в 1990-е и начале 2000-х гг. Описан ход выполнения программы, отмечается, что Россией выполняются все принятые на себя международные обязательства. Подчеркивается роль РКК «Энергия» в обеспечении доставки экипажей и грузов на МКС после прекращения полетов транспортных кораблей США - Space Shuttle. Показаны результаты сотрудничества и примеры взаимовыручки партнеров, трудности формирования сегментов и договоренности о продлении функционирования МКС. Дан краткий анализ научных программ, выполненных совместно с зарубежными коллегами.

Пилотируемая космонавтика, международное сотрудничество, международная космическая станция, мкс, российский сегмент, научные эксперименты, международно-правовые вопросы, финансирование программы мкс

Короткий адрес: https://sciup.org/14343556

IDR: 14343556 | УДК: 629.78:341.232.5

Текст научной статьи Международное сотрудничество в сфере пилотируемых полетов. Часть 2. Создание и эксплуатация Международной космической станции

В первой части настоящей статьи, опубликованной в журнале «Космическая техника и технологии» [1], рассмотрены история, особенности и основные результаты международного сотрудничества в сфере пилотируемых космических полетов, начиная с проекта «Аполлон–Союз», орбитальных станций (ОС) «Салют» и заканчивая беспрецедентной 15-летней международной программой работ и исследований на российском пилотируемом орбитальном комплексе «Мир».

В программах «Мир– Shuttle » и «Мир– NASA » были выработаны основные принципы организации крупномасштабных международных проектов в космосе и использования опыта реализации этих программ при разработке и обеспечении эксплуатации Международной космической станции (МКС).

По состоянию на 2017 г. партнерами по МКС являются 15 стран, около 100 стран участвуют в научных программах, выполняемых на станции. Совместная работа представителей разных стран способствует эффективному использованию ресурсов в интересах мирового сообщества, взаимопониманию государств и является логическим продолжением сотрудничества по предшествующим проектам.

В настоящей статье обсуждаются вопросы международного сотрудничества при создании и эксплуатации МКС, в т. ч. Российского сегмента (РC). В ходе программы МКС решены сложнейшие международноправовые вопросы, включая вопросы собственности, распределения ресурсов, финансирования. При всех сложностях, с которыми из-за низкого уровня финансирования программы в конце прошлого века и начале нынешнего пришлось столкнуться,

Россией выполнены все международные обязательства, принятые по программе МКС. По взаимной договоренности сторон срок функционирования МКС был продлен сначала до 2020 г., а затем не менее чем до 2024 г. За более чем 16 лет функционирования МКС на РС выполнено совместно с зарубежными коллегами большое количество космических экспериментов.

При подготовке данной публикации использованы материалы издаваемых РКК «Энергия» книг [2–6] и статей по разработкам и достижениям РКК «Энергия», а также международному сотрудничеству [1, 7].

Предыстория проекта

В 1984 г. президент США Р. Рейган объявил о начале работ по созданию международной ОС Freedom . Это был совместный проект США, Канады, Японии и Европейского космического агентства ( ESA ). Вскоре стало понятно, что стоимость проекта слишком велика, а технические проблемы непреодолимы. Россия, уже имевшая опыт создания и выведения на орбиту ОС «Салют», а также ряда модулей станции «Мир», планировала создание станции «Мир-2», но в связи с экономическими трудностями в начале 1990-х гг. проект был приостановлен.

В феврале 1992 г. председатель комитета Конгресса США по ассигнованиям сенатор Барбара Микульски пригласила делегацию РКК «Энергия» (тогда НПО «Энергия») во главе с генеральным конструктором Ю.П. Семеновым в Вашингтон. В процессе слушаний в Конгрессе США NASА предупредили о необходимости проведения переговоров с Россией о сотрудничестве. Делегация НПО «Энергия» посетила ряд американских фирм и ознакомилась с разрабатываемой программой ОС Freedom (рис. 1).

Вскоре после слушаний в Конгрессе делегация NASА в составе примерно пятидесяти человек прибыла в Россию. Через несколько месяцев был заключен первый контракт на исследование возможности использования пилотируемого корабля «Союз» для целей американской программы.

В начале 1992 г. состоялась значимая встреча руководства НПО «Энергия» и компании Boeing в Сиэтле. На этой встрече был составлен план совместных работ, включавший более десяти предлагаемых программ сотрудничества, из которых многие в дальнейшем были реализованы (в т. ч. «Мир– Shuttle »; «Мир– NASA » с широким комплексом совместных работ на ОС «Мир» [1];

создание МКС; коммерческий проект «Морской старт» [8]). Документ был подписан руководством компаний — вице-президентом компании Boeing Ричардом Грантом и генеральным конструктором НПО «Энергия» Ю.П. Семеновым. Предложения по МКС были направлены руководителям космических агентств России и США и нашли поддержку. 17 июля 1992 г. президенты Российской Федерации и США подписали Соглашение о сотрудничестве в космосе.

Рис. 1. Делегация НПО «Энергия» в составе Семенова Ю.П., Воробьева П.М., Артемьева Б.П., Деречина А.Г. в макете разрабатываемой США орбитальной станции Freedom

Во время встречи в Кемп-Дэвиде президентов России и США предложения агентств были одобрены, и в декабре 1993 г. Россию официально пригласили в Программу МКС. 17 декабря 1993 г. Правительство Российской Федерации своим распоряжением дало согласие на участие России в Программе МКС.

Первоначально проект Программы МКС был разработан в Кристалл-Сити в Вашингтоне. Российские и американские представители группами от двадцати до восьмидесяти человек работали там около трех месяцев, ими было создано два обширных тома. Российскую команду возглавлял В.П. Легостаев. Проектной увязкой руководили Кид Райли и Леонид Горшков.

В описываемый период некоторые политики США были против строительства совместной ОС. В июне 1993 г. в Конгрессе США обсуждалось предложение об отказе от создания МКС. При голосовании решающим стал только один голос: 215 голосов — за отказ, 216 голосов — за строительство станции.

В сентябре 1993 г. вице-президент США Альберт Гор и председатель Правительства РФ Виктор Черномырдин подписали «Совместное заявление о сотрудничестве в космосе», предусматривающее, в т. ч., создание совместной станции. В его развитие Российское космическое агентство (РКА) и NASA 1 ноября 1993 г. подписали «Детальный план работ по Международной космической станции» (как видим, совместные работы начались еще до официального приглашения России в программу МКС). Это позволило в июне 1994 г. подписать контракт между NASA и РКА «О поставках и услугах для станции «Мир» и Международной космической станции» NAS 15-10110, который остается в силе, как минимум, до 2019 г., т. е. более 25 лет.

Программные и правовые вопросы

После детальных обсуждений на совместных встречах в 1994 г. была принята следующая структура и организация работ по МКС:

-

• станция должна состоять из двух интегрированных сегментов (российского и американского) и собираться на орбите постепенно из отдельных модулей;

-

• в создании станции, кроме России и США, будут участвовать Канада, Япония и государства–члены ESA .

Головной организацией по созданию Российского сегмента и его интеграции с Американским была определена РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, по Американскому сегменту (АС) — NASA и компания Boeing . США была отведена роль головного интегратора всей программы. Было создано достаточно большое количество совместных органов. Официальным названием станции стало «Международная космическая станция», хотя сначала использовалось и неофициальное — космическая станция «Альфа».

В декабре 1995 г. российская делегация предложила развертывание МКС с использованием на первом этапе ОС «Мир». Американская сторона признала техническую реализуемость проекта, но высказала возражения политического характера. В дальнейшем NASA отвергло предложение о выведении функциональногрузового блока (ФГБ) на орбиту, компланарную с орбитой ОС «Мир», в котором предусматривалось перемещение части уникального оборудования с ОС «Мир» на МКС.

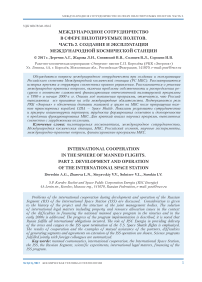

При реализации программы было решено огромное количество сложнейших научно-технических задач. Не все знают, что одной из целей реализации программы (эту цель провозгласил администратор NASA Дэниел Голдин еще в самом начале работ) явилось моделирование будущего общества. Модель управления программы МКС, безусловно, сегодня является самой эффективной моделью любой международной программы в сфере космоса. Для всех будущих международных проектов берут за основу менеджмент и принципы управления программы МКС (рис. 2).

В рамках работ по операциям, интеграции и эволюции МКС ежегодно обеспечивается поддержка работы более чем 45 технических групп, 35 контрольных советов и комиссий. На заседаниях Совета Главных Конструкторов делаются доклады и сообщения о ходе подготовки к запуску кораблей «Союз», о результатах полета МКС, состоянии готовности МКС, Главной оперативной группы управления и стартового комплекса, средств наземной инфраструктуры управления, средств поиска и спасания; о готовности к полету ракет-носителей; о состоянии сегментов МКС и их готовности к очередному этапу полета; о готовности экипажей к выполнению предстоящей программы работ на МКС и др. Аналогичные вопросы стоят в повестке заседаний международной комиссии по безопасности ( SORR ) и на рассмотрениях готовности к полету ( FRR ).

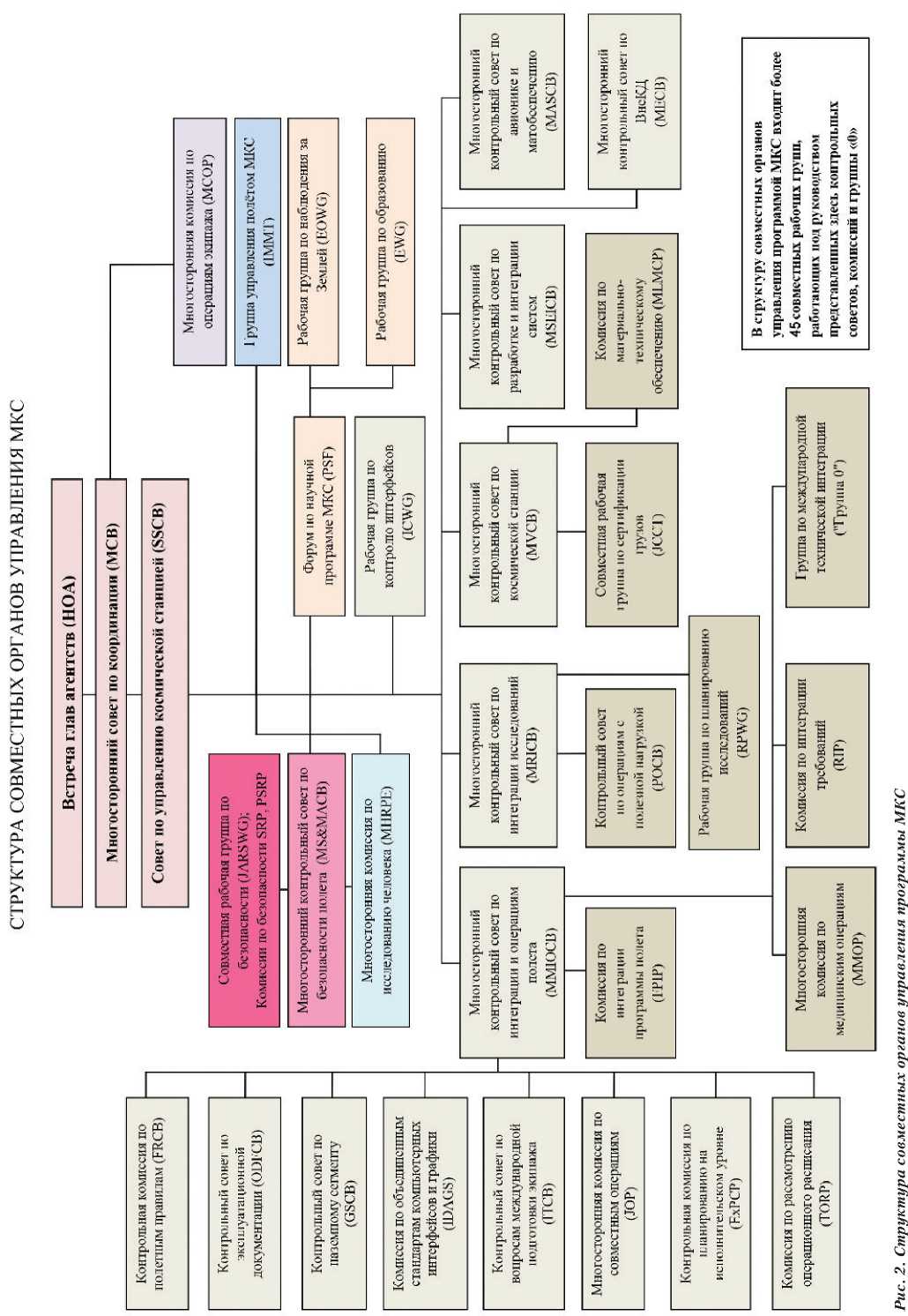

В ходе работ все время появлялись (и продолжают появляться) новые вводные, что приводит к изменениям программы. Например, только в 1997 г. были подготовлены, согласованы и введены в действие восемь модификаций контракта NAS 15-10110, отражавших актуальные изменения в программах «Мир– NASA » и «МКС– NASA ». В январе 1998 г., после завершения переговоров, продолжавшихся пять лет, правительствами РФ, Канады, государств – членов ESA , Японии и США были подписаны «Соглашение о сотрудничестве по Международной космической станции» и «Меморандумы о взаимопонимании» между космическими агентствами этих стран. К тому моменту работы по созданию МКС уже шли полным ходом.

«Межправительственное соглашение о космической станции» (МПС, рис. 3) спустя два года было ратифицировано российской стороной (Федеральный Закон № 164-ФЗ от 29.12.2000 г.). Одновременно с подписанием МПС была также подписана Договоренность о его временном применении (до ратификации). В ней стороны выразили желание способствовать сотрудничеству по проекту МКС, как это предусмотрено МПС, в период выполнения сторонами внутригосударственных процедур. Кроме того, стороны обязались соблюдать условия МПС до его вступления в силу.

В МПС, среди прочего, говорилось об уникальном опыте и достижениях Российской Федерации в области пилотируемых космических полетов и длительных экспедиций, включая успешную долговременную эксплуатацию российской космической станции «Мир», констатировалось, что участие России в этом проекте значительно увеличит потенциальные возможности космической станции на пользу всем партнерам.

Рис. 3. Обложка «Межправительственного соглашения о космической станции» с подписью Администратора NASA Дэниела Голдина

Провозглашаемая партнерами цель состояла в создании организационной структуры для долгосрочного международного сотрудничества партнеров в области технического проектирования, создания, эксплуатации и использования постоянно обитаемой международной космической станции гражданского назначения в мирных целях в соответствии с международным правом. Создание МКС, говорилось в документе, позволит повысить эффективность научного, технического и коммерческого использования космического пространства. «Межправительственное соглашение о космической станции» определяло программу МКС и характер партнерства, включая соответствующие права и обязательства партнеров в рамках сотрудничества. Соглашение предусматривало также механизмы и меры организационного характера для обеспечения достижения поставленной цели.

Предусматривалось, что партнеры объединят свои усилия для создания объединенной международной космической станции при ведущей роли США в общем управлении и координации. Соединенные Штаты и Россия, используя свой обширный опыт в области пилотируемых космических полетов, должны были создать элементы, служащие основой для МКС, а ESA , Канада и Япония — элементы, которые значительно расширят возможности космической станции.

В ходе подготовки и реализации программы МКС решены сложнейшие международно-правовые вопросы, нашедшие отражение в имеющейся структуре директивных документов по МКС:

-

• Первый уровень — МПС. Рассмотрены вопросы:

-

— обязательства партнеров. Элементы МКС;

-

— регистрация, юрисдикция и управление программой;

-

— право собственности на элементы и оборудование, интеллектуальная собственность;

-

— экипаж;

-

— финансирование;

-

— взаимный отказ от требований об ответственности;

-

— таможня и иммиграция, обращение с данными и товарами во время перемещения;

-

— уголовная юрисдикция;

-

— выход из соглашения, эволюция программы.

-

• Второй уровень — «Меморандумы о взаимопонимании». Эти меморандумы представляют собой соглашения между NASA и каждым из четырех национальных космических агентств: РКА, ЕSА, CSА и JAXA . Меморандумы используются для более подробного описания ролей и обязанностей партнеров. Причем, прямых отдельных соглашений между этими агентствами нет.

-

• Третий правовой уровень дополняет второй («Меморандумы») и вводит в действие отдельные положения из него. Примером является «Кодекс поведения экипажа международной космической станции», который был разработан во исполнение п. 2 ст. 11 Меморандума о взаимопонимании, одобрен Распоряжением Правительства РФ от 27.10.2000 г. № 1522-р. В документе рассматриваются правовые аспекты обеспечения субординации, дисциплины, физической и информационной безопасности и др. В частности, говорится о том, что космонавты и астронавты «ведут себя таким образом, чтобы поддерживать между членами экипажа МКС гармоничные и слаженные отношения и соответствующий уровень взаимного доверия и уважения».

-

• Четвертый уровень — договоренности об исполнении соглашений , в т. ч. бартерные соглашения или договоренности о правах и обязанностях сторон. Например, коммерческое соглашение 2005 г. между NASA и Роскосмосом, в условия которого входили одно гарантированное место для американского астронавта в составе экипажей кораблей «Союз» и доставка американских грузов на кораблях «Прогресс».

Проект МКС является огромным шагом вперед в обеспечении международного сотрудничества в космическом пространстве и имеет большой синергетический эффект. Системы медицинского обеспечения и обеспечения жизнедеятельности, управления полетом, интегрированный экипаж, система навигации и управления движением — это интегрированные системы, которых до МКС не было. Это новое слово в технике, и является совместной разработкой партнеров.

Основные положения по взаимным услугам, балансу вкладов и обязательств России и США оговаривались в специальном Протоколе (первый вариант этого документа от 1996 г. утвержден Ю.Н. Коптевым от РКА и Д. Голдином от NASА ).

В целом вопросы, которые касаются прав и ресурсов, тщательно рассматриваются и представляют собой очень сложный и подвижный механизм. В соответствии со Ст. II Конвенции о регистрации каждый партнер регистрирует в качестве космических объектов предоставляемые им орбитальные элементы, причем европейские партнеры передают эту обязанность ЕSА , действующему по их поручению и от их имени.

Право собственности на элементы или оборудование не рассматривается как основание для права собственности на материалы или данные, полученные в результате деятельности на МКС, осуществляемой внутри или снаружи ее. Согласно Ст. VIII Договора по космосу и Ст. II Конвенции о регистрации каждый партнер сохраняет юрисдикцию и контроль над элементами, которые он регистрирует, и над лицами из состава персонала на космической станции, находящимися внутри или снаружи ее, которые являются его гражданами.

Права на использование станции возникают на основании предоставления Партнером пользовательских элементов или/и элементов инфраструктуры. Любой Партнер, который предоставляет пользовательские элементы МКС, сохраняет за собой право их использования, за исключением доли, переданной другим партнерам. Партнеры в обмен на предоставление ресурсов для целей эксплуатации и использования космической станции, получаемых от их элементов инфраструктуры, имеют фиксированную долю участия в целевом использовании элементов. Конкретный размер доли каждого из Партнеров оговаривается в Меморандумах и исполнительных соглашениях.

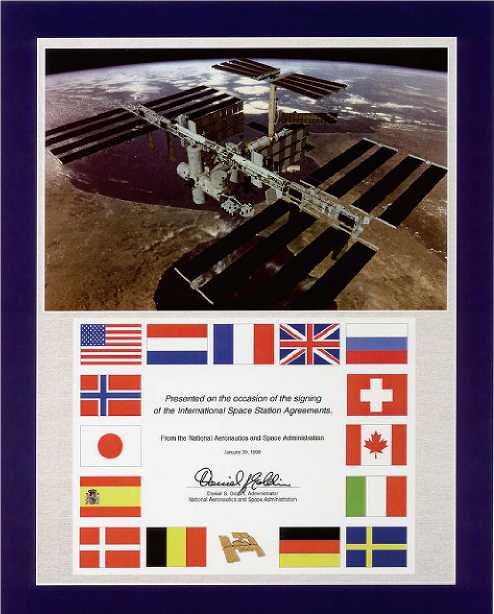

Российские модули «Звезда» (служебный модуль — СМ), «Пирс» (стыковочный отсек — СО-1), «Поиск» (малый исследовательский модуль — МИМ-2) и «Рассвет» (МИМ-1) изготовлены и принадлежат России, которая сохраняет право на их использование. Запланированные к доставке модули «Наука» (многофункциональный лабораторный модуль — МЛМ), научно-энергетический модуль (НЭМ) и узловой модуль (УМ) также изготавливаются в России и будут включены в РС станции [9, 10]. ФГБ «Заря» является американским элементом, интегрированным в РС, так как он был изготовлен за счет финансовых средств США в рамках реализации сводного баланса вкладов и обязательств по МКС в результате договоренностей между NASА и РКА на размещение оборудования от 11.06.1996 г. Россия обеспечила запуск ФГБ на орбиту на ракеты-носителя «Протон». Затраты, связанные с доставкой ФГБ на орбиту, были учтены в качестве вклада РКА в баланс вкладов наряду со всеми другими обязательствами. Масса ФГБ была включена в массу Американского сегмента МКС в целях оценки относительного распределения топлива, которое требуется для обоих сегментов, и NASA имеет эксклюзивные права на использование возможностей ФГБ. Российское космическое агентство несет ответственность за ремонт ФГБ и изготов-ление/поставку запчастей для него. Российской стороной ресурсы ФГБ используются на компенсационной основе.

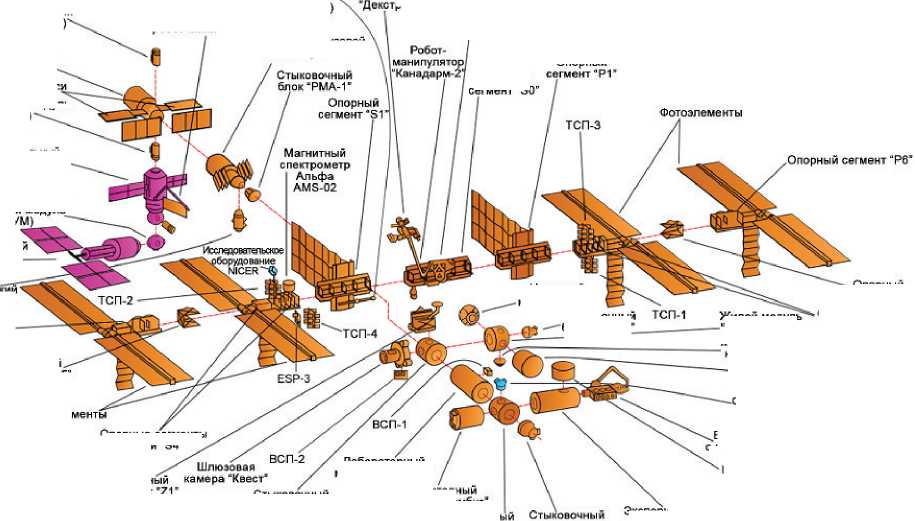

На рис. 4 показана конфигурация РС МКС в 2017 г.

Совместная работа на борту способствует эффективному использованию ресурсов в интересах мирового сообщества, взаимопониманию государств и является логическим продолжением сотрудничества на орбите Земли по предшествующим проектам.

РКА, NASA и СSА предоставляют элементы инфраструктуры космической станции, обеспечивающие сборку, поддержание, эксплуатацию и обслуживание МКС, а также ресурсы, обеспечиваемые этими элементами инфраструктуры.

Рис. 4. Российский сегмент МКС, 2017 г.

При этом часть прав на эти элементы передается другим партнерам в порядке компенсации за предоставляемые ими ресурсы и с учетом роли NASA в общем управлении программой, общесистемной инженерной поддержке и интеграции.

Таким образом:

-

• NASA сохраняет для собственного использования 97,7% мест пользователей в своем лабораторном модуле, 97,7% своих мест пользователей для размещения внешней полезной нагрузки и получает в пользование 46,7% мест пользователей в европейском модуле Columbus и 46,7% мест пользователей в японском экспериментальном модуле Kibo ;

-

• РКА сохраняет для собственного использования 100% мест пользователей в своих лабораторных модулях и 100% своих мест для размещения внешней полезной нагрузки;

-

• ЕSА сохраняет для собственного использования 51% мест пользователей в модуле Columbus ;

-

• Правительство Японии сохраняет для собственного использования 51% мест пользователей в модуле Kibo ;

-

• СSА отводится для использования 2,3% мест пользователей космической станции, предоставляемых NASA, ЕSА и Правительством Японии.

Ресурсы космической станции

Ресурсы МКС распределяются среди партнеров следующим образом.

Из предоставляемых РКА ресурсов, обеспечивающих служебную деятельность и выделяемых пользователям, сохраняется для собственного использования 100% ресурсов.

Ресурсы, обеспечиваемые элементами инфраструктуры, предоставляемыми NASA и СSА , доступны для использования NASA ,

Правительству Японии, ЕSА и СSА . Ресурсы, обеспечивающие служебную деятельность, которые необходимы для элементов, предоставляемых NASA , Правительством Японии, ЕSА и СSА , определяются отдельно. Остальные ресурсы, выделяемые пользователям на Американском сегменте, распределяются таким образом: 76,6% выделяется NASA ; 8,3% — ЕSА ; 12,8% — Правительству Японии и 2,3% — СSА . Такое распределение ресурсов, выделяемых пользователям, относится к партнерам, а не к элементам. Помимо этого любые ресурсы, выделяемые пользователям, могут быть получены каждым партнером посредством обмена или покупки у других партнеров.

На этапе сборки МКС работы на борту станции поделены между российскими и американскими космонавтами поровну. При эксплуатации российский экипаж из трех человек постоянно работает на своем сегменте, а время на Американском сегменте для трех (четырех) астронавтов поделено следующим образом: США — 76,6%, Япония — 12,8%, ESA — 8,3% и Канада — 2,3%.

В дополнение к этому:

-

• NASA может использовать 100% площади ферменных конструкций на АС;

-

• по соглашению с NASA CSА может использовать 2,3% любых нероссийских компонентов;

-

• рабочее время экипажа, мощность от солнечных батарей, пользование вспомогательными услугами (погрузка/разгрузка, коммуникационные услуги) на АС — 76,6% для NASA , 12,8% для JAXA , 8,3% для ЕSА и 2,3% для CSА .

Кроме орбитальных элементов, у всех партнеров учитываются также наземные элементы, специально предназначенные для МКС (пункты слежения и обработки информации, ЦУПы и т. д.).

В итоге российская сторона получила доступ к использованию 33% ресурсов МКС, хотя ее вклад в проект составляет менее 10% от всех затрат.

Финансирование программ созданияи эксплуатации МКС

В табл. 1 приведены основные вклады в программу и расходы партнеров на создание и эксплуатацию МКС.

В феврале 1997 г. советник Белого дома по науке Джон Гиббонс и директор NASA Дэниел Голдин отчитывались перед Комитетом по науке Палаты представителей Конгресса о текущем состоянии российских работ по Программе МКС. Председатель комитета Джеймс Сенсенбреннер заявил о поддержке строительства МКС, с русскими или без них, и добавил, что к этой программе пора отнестись построже. Пытаясь умерить критику, Голдин и Гиббонс указали на важность ранее сделанного Россией вклада, а именно — опыта, который приобрели американские астронавты в работе на борту ОС «Мир», и сообщили, какие действия могут предпринять США для завершения строительства МКС в 2002 г. Как подчеркнул Гиббонс, премьер Российской Федерации В.С. Черномырдин обещал выделить необходимые 100 млн долларов до конца февраля, и Белый дом будет внимательно наблюдать, получит ли РКА обещанные до конца месяца деньги. Еще 250 млн долларов должны были поступить до конца 1997 г.

Таблица 1

Финансирование государствами-партнерами программ создания и эксплуатации МКС и их вклады

|

Страны |

Вклад в программу |

Расходы в 1994 – 2016 гг., млрд долл. США |

|

США |

Создание и эксплуатация американских элементов. Транспортные корабли Shuttle/Dragon/Cygnus/CCV |

81,8 |

|

Россия |

Создание и эксплуатация Российского сегмента. Транспортные корабли «Союз»/«Прогресс» |

9,3 |

|

Европа ( ЕSА ) |

Европейский лабораторный модуль Columbus . Транспортные корабли ATV |

12,9 |

|

Япония |

Японский экспериментальный модуль Kibo . Транспортные корабли HTV |

14,8 |

|

Канада |

Манипуляторы Canadarm 2, Dextre |

2,8 |

|

Международная космическая станция в целом |

121,6 |

|

Участие России в проекте МКС было в тот момент, по мнению г-на Сенсенбренне-ра, под вопросом. Главное заключалось в том, готово ли Правительство РФ финансировать проект и каким образом — реальными деньгами или обещаниями. Надо сказать правду, опасения американской стороны были не беспочвенны. Общие показатели финансирования Федеральной космической программы того времени представлены в табл. 2.

Таблица 2

Общие показатели финансирования Федеральной космической программы в 1996–1999 гг. (млн деноминированных руб.)

|

Год |

1996 |

1997 |

1998 |

1999 |

|

Заявка РКА |

4 500 |

5 400 |

5 600 |

4 732,5 |

|

Утверждено в федеральном бюджете |

2 198,3* |

3 799,1 |

3 670,3 (Лимит Минфина: 2 707,4) |

2 976,3 |

|

Процент исполнения бюджета на 1 января след. года |

97,2% |

54,8% |

49,2% (66% от лимита Минфина) |

100% |

Примечание . * — включая 110 млн руб., выделенных отдельной строкой помимо бюджета РКА.

В апреле 1998 г. был произведен пересмотр графика сборки МКС, позднее, осенью, произошло новое изменение графика. Запуск

СМ с ноября 1998 г. был перенесен сначала на апрель, а затем на июль 1999 г., и, наконец, был произведен в июле 2000 г. с помощью РН «Протон». Выделенные в бюджете на 1999 г. средства РКА планировало разделить следующим образом: на реализацию проекта МКС предполагалось направить 1 100 млн руб., что на 600 млн руб. меньше, чем требовалось. На эксплуатацию ОС «Мир» до августа 1999 г., а также, в случае необходимости, и на ее управляемое сведение с орбиты РКА предполагало потратить 630 млн руб.

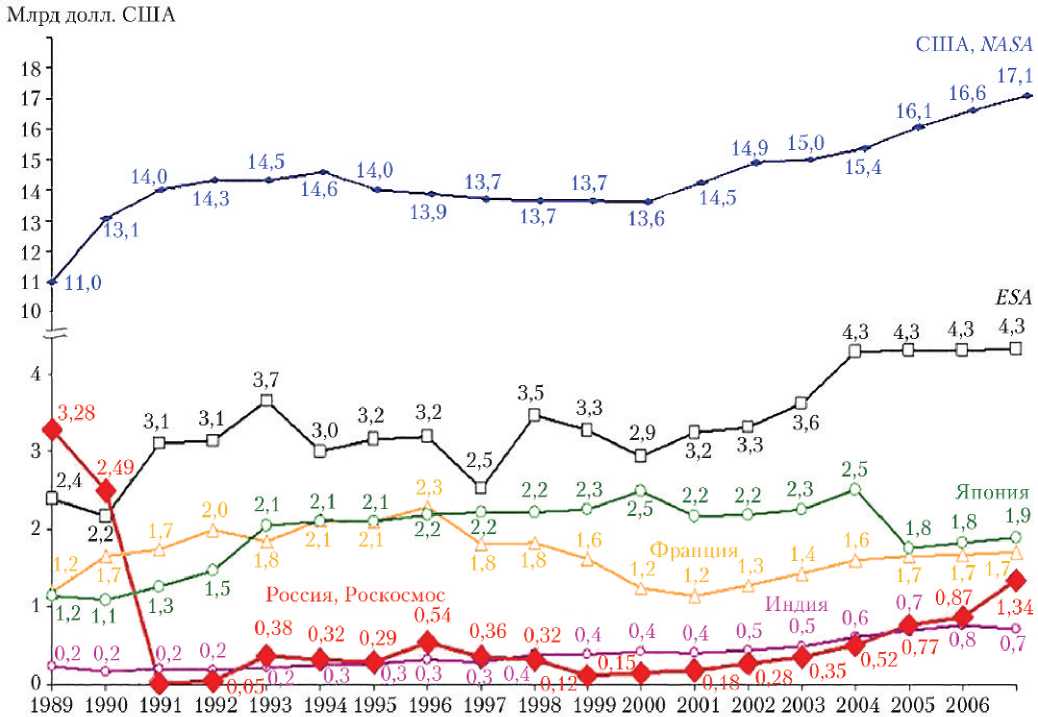

Для полноты картины приведем данные по финансированию космических отраслей разных стран (рис. 5). Здесь наиболее интересным для данной темы является объем финансирования NASA и сопоставление этих данных с выделяемыми средствами в России.

Из приведенного на рисунке графика видно, что, хотя NASA и РКА выполняли сопоставимые задачи по строительству своих сегментов, финансирование российской отрасли в рассматриваемый период было в десятки раз ниже, чем NASA, и даже ниже расходов Индии. Для справки укажем, что к 2014 г. финансирование космической отрасли России в рублевом исчислении по сравнению с 2001 г. увеличилось более, чем в 20 раз. Руководители Роскосмоса и РКК «Энергия» (как головной организации по созданию Российского сегмента) должны были предпринимать огромные усилия для изыскания средств для финансирования проекта МКС, в т. ч., используя переговоры с американской стороной по балансу вкладов и прав. Тем не менее, партнеры сомневались в выполнении Россией своих обязательств. Так, среди сумм, затребованных на МКС в бюджете NASA на 2000 г., в подразделе «Гарантии российской программы» (Russian Program Assurance) были прописаны затраты на резервные варианты развертывания МКС в случае невыполнения российской стороной своих обязательств. В проекте бюджета отмечалось, что NASA намерено обеспечивать краткосрочные российские обязательства по МКС (СМ, первые «Союзы» и «Прогрессы»)

и одновременно наращивать возможности США по самостоятельному обеспечению МКС в долгосрочной перспективе. В период до 2005 г. включительно на «гарантии» планировалось дополнительно получить от Конгресса 800 млн долларов.

В результате переговоров по урегулированию вопросов, связанных с задержкой бюджетного финансирования МКС и решением о разработке модуля США ICM (промежуточный модуль коррекции орбиты и управления для замены служебного модуля в случае задержки запуска последнего), состоялось подписание модификации контракта, предусматривающей дополнительные работы по поставке стыковочных агрегатов, были решены вопросы финансирования.

Рис. 5. Финансирование космических программ разных стран в 1989–2007 гг.

Проблемы, прежде всего финансового порядка, коснувшиеся России, отразились на графике развертывания и формировании облика РС МКС, составляющего неотъемлемую часть всей станции. К чести Российской Федерации, обязательства перед международными партерами были выполнены. Но формирование Российского сегмента до сих пор не закончено. Пришлось провести оптимизацию количественного и качественного состава своих модулей, максимально используя существующие заделы. В этих условиях особенно большое внимание уделялось разработке коммерческих предложений, средства от реализации которых были необходимы для создания РС в полной конфигурации. В декабре 2001 г. рассматривались выдвинутые Росавиакосмосом

(Черников С.В.), РКК «Энергия» (Деречин А.Г.), ГКНПЦ им. M.B. Хруничева (Шаевич С.К.), ЦНИИмаш (Лукь-ященко В.И.) предложения по вопросу перспективного использования PC MKC в коммерческих целях. Были выделены следующие возможные направления коммерческой деятельности на РС МКС:

-

• создание и последующая эксплуатация коммерческих модулей, использование свободных ресурсов и других элементов МКС, в т. ч. обеспечение постоянного пребывания дополнительных членов экипажа станции и их возвращение на Землю в экстренных ситуациях на корабле-спасателе «Союз»;

-

• осуществление коммерческих полетов на МКС профессиональных астронавтов и «космических туристов»;

-

• предоставление услуг международным партнерам по транспортно-техническому обеспечению станции;

-

• реализация на коммерческой основе научно-прикладных исследований, рекламных и телевизионных развлекательных проектов с использованием возможностей и ресурсов PC MKC.

В области целевого использования PC MKC наиболее перспективным с финансовой точки зрения представлялось направление, связанное с организацией коммерческих полетов в составе экспедиций посещения (ЭП) на PC космонавтов-профессионалов, представляющих космические агентства, либо частных лиц — непрофессионалов («космических туристов»). Кроме того, проведение научно-прикладных исследований на коммерческой основе и в рамках международного сотрудничества также считалось перспективным.

Опыт последующих лет показал, что направления коммерческого использования МКС были выбраны правильно.

Однако трудности с финансированием коснулись не только России. В 2001 г. в Конгрессе США и в новой администрации Дж. Буша было проведено расследование состояния финансирования программы МКС, по его результатам был констатирован перерасход и принято решение приостановить финансирование разработки и создания ряда элементов АС.

Изменения, произошедшие в подходе NASA как головного интегратора МКС к вопросу дальнейшего развертывания станции, поставили целый ряд серьезных задач перед международными партнерами и, в первую очередь, перед Россией. Увеличение полетных возможностей при завер- шении этапа сборки МКС до семи человек должны были обеспечить США, предоставив дополнительный космический орбитальный элемент — жилой модуль и корабль-спасатель. Американская сторона не выполнила свои международные обязательства. Ситуация для США еще более усугублялась тем обстоятельством, что NASA имело прямые обязательства перед другими международными партнерами (Японией, Канадой, странами-участницами ESA) о распределении части своей квоты среди них. В начале 2002 г. проходила серия международных переговоров и встреч всех партнеров на различных уровнях с целью найти взаимоприемлемый выход из создавшегося положения.

Для проведения независимой внешней проверки и оценки стоимости МКС, ее бюджета и управления была учреждена Специальная группа под руководством Томаса Янга (Комиссия Янга). Необходимо было представить рекомендации, которые могли бы обеспечить максимальную выгоду американским налогоплательщикам и международным партнерам в рамках бюджетной заявки Президента США. Перед лицом кризиса высшее руководство NASA в целях выработки нелегких, но необходимых мер приняло решение, названное «Завершение сборки базовой части Американского сегмента МКС». Сутью этого решения явилось предложение отказаться от создания в рамках МКС жилого модуля ( HAB ), корабля-спасателя ( ACRV ) и модуля орбитальной коррекции, характеризующихся высокой проектной стоимостью.

В этой ситуации Россия предоставила свои ресурсы NASA для обеспечения спасения до трех членов экипажа дополнительно, а также их обитания на борту МКС, получив взамен дополнительные услуги NASA по доставке и возвращению грузов на корабле Space Shuttle (в дальнейшем — шаттл) и сокращение обязательств по доставке топлива.

Большая работа была проведена по анализу и обеспечению возможности продления срока функционирования МКС. В мае 2011 г. руководство Роскосмоса подтвердило, что участники программы создания МКС одобрили план продления ее эксплуатации до 2020 г. Правительство РФ согласилось с этим решением. Однако, дальнейшая эксплуатация станции совместно с партнерами не предусматривалась. Принятие решения о продлении работы станции до 2024 г. потребовало значительных усилий, были изучены все положительные и отрицательные аспекты этого сложного вопроса. В феврале 2015 г.

Научно-технический совет Роскосмоса одобрил использование МКС до 2024 г. и затем, в июле 2015 г., было принято соответствующее решение Правительства РФ. В 2015–2016 гг. все партнеры присоединились к решению о продлении эксплуатации до 2024 г. и далее.

Совместные с партнерами исследования и разработки по конфигурации станции и ее программе продолжаются, ведутся работы по обеспечению безопасной жизнедеятельности экипажей на борту, по согласованию и обеспечению грузопотока, по согласованию, распределению и учету ресурсов РС МКС между партнерами, проведению сертификации готовности к полетам космических кораблей, по поддержке работы контрольных советов, комиссий, технических двусторонних и многосторонних рабочих групп, по обеспечению безопасного прекращения программы.

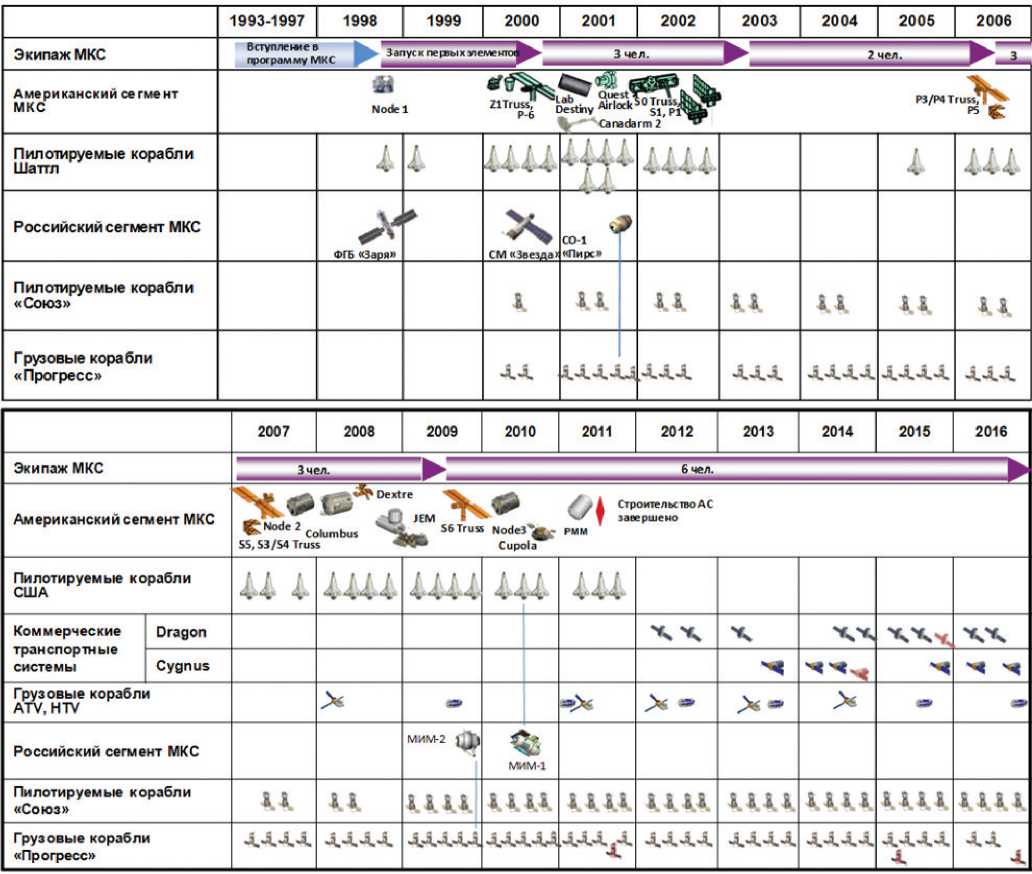

Ход выполнения программы

Подробно описываемые финансовые трудности дают представление о той работе, которая потребовалась для «добывания» средств. В итоге, первый модуль МКС — ФГБ «Заря» — был запущен с использованием РН «Протон» 20.11.1998 г. Затем 07.12.1998 г. с помощью шаттла Endeavour был пристыкован к ФГБ американский модуль Unity ( Node -1). 26.07.2000 г. к ФГБ был пристыкован российский СМ «Звезда». 02.11.2000 г. транспортный корабль «Союз ТМ-31» доставил на борт МКС экипаж первой длительной экспедиции, состоящей из двух российских космонавтов — С.К. Крикалева и Ю.П. Гидзенко, а также астронавта США У. Шеперда. Начался непрерывный пилотируемый полет станции, который продолжается уже более 16 лет. Все пуски к МКС до 2016 г. включительно показаны на рис. 6.

Из рисунка видно, что сборка станции производилась неритмично. Это имело объективные причины. Партнеры не раз попадали в трудные ситуации, и каждый раз сотрудничество и взаимопомощь помогали найти выход из них. Так было 1 февраля 2003 г., когда произошла катастрофа с шаттлом Columbia . Следующий шаттл осуществил полет только через два с половиной года. Все транспортные операции на МКС в этот период времени выполняли российские корабли. Потребовалось финансирование изготовления дополнительных кораблей «Прогресс» для доставки грузов и коррекции орбиты станции. «Внеплановые» работы (в т. ч. смена экипажей) привели к практической остановке процесса создания новых элементов РС. Постоянный экипаж станции уменьшился до двух человек.

С 2009 г. к станции летают по четыре-пять грузовых кораблей «Прогресс» (с 2016 г. — три) в год, обеспечивая станцию топливом, водой, научной аппаратурой и другими необходимыми грузами. Экипаж МКС состоит из шести человек.

08.07.2011 г. состоялся последний старт американского шаттла. И опять российский корабль «Союз» стал единственным пилотируемым кораблем на обозримое будущее. Были оформлены контрактные договоренности на предоставление услуг для NASA по доставке астронавтов и спасанию до 2017 г., что потребовало от РКК «Энергия» дополнительных усилий по изготовлению и эксплуатации пилотируемых кораблей «Союз ТМА». С 2009 г. к станции летают по четыре российских пилотируемых корабля. В 2015 г. Роскосмос и NASA подписали модификацию № 277 контракта о доставке астронавтов на борт МКС теперь уже на 2017–2018 гг. В дальнейшем NASA планировало обходиться своими силами — в США разрабатываются новые пилотируемые корабли: Crew Dragon в компании SpaceX и Starliner CST -100 — в Boeing . Планируется, что американские астронавты продолжат летать на российских «Союзах» и после 2018 г., а российские космонавты, в свою очередь, на американских кораблях. При этом заключать контракты и платить деньги не потребуется, будет действовать бартерное соглашение.

Наряду с ротацией экипажей на кораблях «Союз ТМА-М» (а с лета 2016 г. — на «Союз МС») оказываются услуги по обеспечению спасания астронавтов, а также доставляются на орбиту как российские, так и иностранные грузы. Часть оборудования и результатов исследований возвращаются на Землю кораблями «Союз», отходы утилизируются в кораблях «Прогресс». Некоторые российские грузы доставляются на станцию на грузовых кораблях партнеров — это корабли США Dragon и Cygnus , а также японский HTV . С 2008 по 2014 гг. к станции совершил пять полетов европейский грузовой корабль ATV , который причаливал к РС. В рамках этой программы РКК «Энергия» обеспечила изготовление и поставку трех российских бортовых систем для кораблей ATV (системы стыковки, дозаправки и управления российскими системами), работы по поддержке миссий ATV , поставку компонентов российского топлива для МКС, а также ряд других работ и услуг.

В связи с неудачными запусками грузовых кораблей Cygnus CRS Orb -3 (29.10.2014 г.), «Прогресс М-27М» (28.04.2015 г.), а также Dragon CRS -7 (28.06.2015 г.) в 2015 г. сложилась напряженная ситуация со снабжением МКС.

Рис. 6. Последовательность сборки и эксплуатации Международной космической станции в 1998–2016 гг.

Потребовались дополнительные меры по анализу последствий этих событий и выработке сценариев, которые в результате обеспечили бесперебойное функционирование станции в пилотируемом режиме. В очередной раз были наглядно продемонстрированы преимущества сотрудничества и интеграции.

К сожалению, неудачи преследовали партнеров и в дальнейшем. 01.12.2016 г. на 382-й секунде полета возникла нештатная ситуация при запуске транспортного корабля «Прогресс МС-04». Однако 09.12.2016 г. к МКС отправился японский корабль HTV -6. А в феврале 2017 г. сразу два корабля — Dragon SpX -10 и «Прогресс МС-05» — успешно стартовали к станции. Ситуация перестала быть критической.

Всего на конец 2016 г. выполнено 183 пуска по программе МКС, включая два пуска РН «Протон» для доставки на орбиту модулей ФГБ и СМ. Данные по транспортному обеспечению станции приведены в табл. 3.

В 2011 г. строительство АС было завершено, в то время как формирование РС МКС продолжается.

Конфигурация РС претерпела изменения. 08.08.2001 г. руководитель Росавиакосмоса Ю.Н. Коптев утвердил «Основные принципы завершения формирования Российского сегмента МКС», подготовленные РКК «Энергия». В соответствии с этим документом в состав РС был включен модуль ФГБ-2 на надирном порту СМ в качестве многофункционального лабораторного модуля (ныне он называется МЛМ-У или «Наука»). Позднее в состав РС были включены УМ и НЭМ [9, 10]. Монтажом трех названных модулей РФ завершит создание Российского сегмента МКС.

На начало 2017 г. станция имеет конфигурацию, представленную на рис. 7. В состав МКС входит 15 основных модулей: российские — «Звезда», «Пирс», «Поиск», «Рассвет»; американские — «Заря», Unity («Юнити»), Destiny

(«Дестини»), Quest Joint Airlock («Квест»), Tranquility («Транквилити»), Cupola («Купола»), Harmony («Гармония»), BEEM ; европейские — Columbus («Коламбус»), MPLM Leonardo («Леонардо») и японский Kibo («Кибо»).

Характеристики станции после завершения ее строительства следующие:

масса станции после сборки 470 т, в т. ч. РС МКС 140 т;

объем герметичных отсеков 1 200 м3, в т. ч. РС МКС 425 м3.

Таблица 3

|

Корабль/Тип |

Агентство |

Дата начала первого / заключительного на конец года полета |

Всего полетов |

Комментарии |

|

Действующие программы |

||||

|

«Союз»/пилотируемый |

Роскосмос |

31.10.2000 / 17.11.2016 |

49 |

Ротация экипажей и аварийная эвакуация |

|

«Прогресс»/грузовой |

Роскосмос |

06.08. 2000 / 01.12.2016 |

65 2 |

Доставка грузов, доставка модулей СО и МИМ2 |

|

HTV /грузовой |

JAXA |

10.09.2009 / 09.12.2016 |

6 |

Доставка грузов |

|

Dragon /грузовой |

NASA |

22.05.2012 / 18.07.2016 |

10 |

Доставка грузов (в дальней перспективе ротация экипажей) |

|

Cygnus /грузовой |

NASA |

18.09.2013 / 18.10.2016 |

7 |

Доставка грузов |

|

Завершенные программы |

||||

|

Shuttle /пилотируемый |

NASA |

04.12.1998 / 08.07.2011 |

37 |

Ротация экипажей, доставка грузов и части модулей станции |

|

ATV /грузовой |

ЕSА |

09.03.2008 / 30.07.2014 |

5 |

Доставка грузов |

Корабли партнеров, осуществляющие транспортные операции на МКС

Сборка МКС на июнь 2016 г.

Стрела-

Робот-

Служебный модуль"Звезда

Противометеоритные панели

Стыковочный отсек-модуль “Пирс’(СО-1)

манипулятор., манипулятор

EIBA(OBSS) Ф* Мобильная система

Европейским техобслуживания робот-манипулятор 1

Функционально-грузовой блок‘Заря*

Опорный

Опорный сегмент*80

Малый исследовательский модуль "Поиск" (МИМ-2)

Многофункциональный лабораторный модуль'' Наука" (вместо ‘Пирса")

Внешняя платформа с рукой-манипулятором

Грузовой отсек сегмент

Опорный сегмент "85'

Стыковочный узел *Юнити‘

Экспериментальный модуль*Кибо*

Опорный сегмент"Р5*

Жилой модуль Опорные сегменты "Спокойствие1' ‘Р^ и “Р4

Модуль панорамного наблюдения Cupola

—Герметичный многоцелевой модуль "Леонардо*

Стыковочный механизм IDA-2 (вместе с РМА-3)

Лабораторный модуль “Дестини’

Узловой модуль

Научно-энергетический модуль (НЭМ-1) —

Малый исследовательскии модуль "Рассвет" (МИМ-1)

Опорный ” сегмент *86"

Надувной модуль BEAM

Стыковочный блок "РМА-3"

Опорные сегменты "S3" и *84*

Лабораторн модуль‘Колумбус* Стыковочнь узел "Гармония" блок "РМА-2*

Модули, которые будут доставлены с помощью российских ракет

Модули, которые будут доставлены с помощью американских ракет

Рис. 7. Составные части Международной космической станции

Список литературы Международное сотрудничество в сфере пилотируемых полетов. Часть 2. Создание и эксплуатация Международной космической станции

- Деречин А.Г., Жарова Л.Н., Синявский В.В., Солнцев В.Л., Сорокин И.В. Международное сотрудничество в сфере пилотируемых полетов. Часть 1. Исторический обзор//Космическая техника и технологии. 2017. № 1. С. 12-31.

- Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва. 1946-1996. М.: РКК «Энергия», 1996. 670 с.

- Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва на рубеже двух веков. 1996-2001. М.: РКК «Энергия». 2001. 1326 с.

- РКК «Энергия» имени С.П. Королёва в первом десятилетии XXI века. М.: РКК «Энергия», 2011. 832 с.

- История развития отечественной пилотируемой космонавтики. М.: ООО «Издательский дом «Столичная энциклопедия», 2015. 448 с.

- Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва во втором десятилетии XXI века. 2011-2015. М.: РКК «Энергия», 2016. 895 с.

- Деречин А.Г., Синявский В.В., Сорокин И.В. Развитие пилотируемой космонавтики.//В кн.: С.П. Королёв. Энциклопедия жизни и творчества. М.: РКК «Энергия», 2014. С. 152-188.

- Алиев В.Г., Легостаев В.П., Лопота В.А. Создание и пятнадцатилетний опыт эксплуатации ракетно-космической системы «Морской старт»//Космическая техника и технологии. 2014. № 2(5). С. 3-13.

- Легостаев В.П., Марков А.В., Сорокин И.В. Целевое использование Российского сегмента МКС: значимые научные результаты и перспективы//Космическая техника и технологии. 2013. № 2. С. 3-18.

- Микрин Е.А. Перспективы развития отечественной пилотируемой космонавтики (к 110-летию со дня рождения С.П. Королёва)//Космическая техника и технологии. 2017. № 1. С. 5-11.

- РКК «Энергия». Режим доступа: http://www.energia.ru (дата обращения 14.02.2017 г.).

- International Space Station Benefits for Humanity, 2nd edition, NP-2015-01 -001 -JSC, NASAJSC. 2015. 138 p.

- Ху лапко С.В., Лягушин В.И., Архангельский В.В., Шуршаков В.А., Николаев И.В., Смит М., Машрафи Р. Определение дозы и энергетического спектра нейтронов внутри и снаружи тканеэквивалентного шарового фантома с использованием пузырьковых детекторов в эксперименте «Матрешка-Р» на Российском сегменте МКС//Космическая техника и технологии. 2015. № 2(9). С. 51-63.

- Robinson J.A., Thumm T., Alleyne C., Mayo S., Buckley N., Johnson-Green P., Zell M., Kamigaichi Sh, Umemura S., Karabadzhak G., Sorokin I.V., Avdeev S.V., Pignataro S., Sabbagh J. International Space Station accomplishments update: scientific discovery, advancing future exploration, and benefits brought home to Earth//Acta Astronautica. 2014. V. 103. P. 235-242.

- Ландцеттель К., Беляев М.Ю., Бабкин Е.В., Волков О.Н., Заборовский В.С., Кондратьев А. С., Силиненко А.В., Мулюха В.А., Ильяшенко А.С. Удаленное управление робототехническими объектами с использованием телематических каналов связи в космических экспериментах серии «Контур»/Труды 46 Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского. Секция «Проблемы ракетной и космической техники». Калуга, 13-15 сентября 2011 г. Казань: Центр Оперативной Печати, 2012. С. 59-73.

- Сорокин И.В. Исследовательские программы международных партнеров на МКС//Труды 44 Чтений, посвященных разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского. Секция «Проблемы ракетной и космической техники». Калуга, 15-17 сентября 2009 г. Казань: Центр Оперативной Печати, 2010. С. 16-42. Статья поступила в редакцию 02.03.2017 г.