Межкультурная коммуникация в духовном измерении

Автор: Вакуленко Наталия Сергеевна

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Философские науки

Статья в выпуске: 6 (71), 2016 года.

Бесплатный доступ

В данной статье межкультурная коммуникация понимается в самом широ- ком смысле как взаимодействие носителей разных культур и как система с триадным иерархическим строением (системооформляющим, системой per se и системоразрущающим) и с внеположенным этой системе Оформ- ляющим началом, которое онтологически укоренено, не доступно анали- зу и неопределимо по своей сути. Оформляющее самой системы сродни внеположенному Оформляющему как его отражение - подобие. Система «в себе» также сродни Оформляющему как его отражение - образ. Такое «сродство» - по образу и подобию - онтологично по признаку творения. Основная задача системы - оставаться открытой Оформляющему (Источни- ку). В этом случае в процессе взаимодействия (коммуникации) происходит «узнавание» другого через «выход» системного Оформляющего в общий Источник, оформляющий этот процесс во всех его составляющих, животво- рящий, одухотворяющий его, что является решающим для достижения положительного результата, в частности в межкультурной коммуникации.

Межкультурная коммуникация, духовное, анализ, ана- лизируемое, неанализируемое, иерархическая триада, оформляющее си- стемы, система per se, системоразрушающее, оформляющее (источник), онтологичность, трансцендентность

Короткий адрес: https://sciup.org/140190246

IDR: 140190246

Текст научной статьи Межкультурная коммуникация в духовном измерении

специалисты, как правило, определяют понятия культуры, субкультуры, коммуникации и все связанные с ними понятия; выделяют в зависимости от своих теорий формы межкультурной коммуникации (прямая, косвенная, опосредованная и непосредственная); ее контексты (внутренний и внешний), уровни (макро- и микро- или другие, связанные с уровнем межкультурной компетенции), характеристики (этническая, религиозная принадлежность, географическое расположение, экономическое состояние, демографические, социальный статус членов)2 или другие особенности, основанные на том, что ценность может быть распределена по шести измерениям культуры: власть (равенство против неравенства), коллективизм (против индивидуализма), избегание неопределенности (против толерантности к неопределенности), «мужской» тип (против «женского»), стратегическое мышление и потворство своим желаниям (против сдержанности)3. Говорят о моделях (линейная, интерактивная или круговая, транзакционная), элементах и свойствах коммуникации, об аспектах коммуникации (информационный, интерактивный, гносеологический, аксиологический, нормативный, семиотический, практический)4, о системных аспектах понятий «культура», «коммуникация» и «межкультурная коммуникация», о культурологии, культурной коммуникации, о концепте как основной единице культурной и межкультурной коммуникации, о концептосфере5; рассматривают понятия «свой»/«чужой» и т. д.

О духовности же или духовном аспекте часто говорится почти между делом и чаще всего в смысле «духовная культура», ценность, характеристика личности или культуры, религиозность, вера, а также в связи с прикладными ситуациями разного рода терапии, обучения, духовного руководства, разрешения конфликтов, описания субкультур (в частности монашеской6) и т. п.

«В современной философской и культурологической литературе термин «духовность» достаточно часто употребляется в разных смыслах, в зависимости от мировоззрения автора… Однако целостная комплексная проработка вопросов, связанная с пониманием духовности, отсутствует»7. Достаточно подробный анализ понимания и подходов к изучению духовности представлен С. Б. Токаревой, считающей, что «собирательный характер понятия “духовная жизнь” не позволяет решить вопрос о природе и сущности духовности, которая является не стороной, а интегральной характеристикой человеческого существования. Аналитическое разложение феномена духовности на отдельные структурные компоненты разрушает ее специфику, так как ни один взятый изолированно компонент духовного опыта — будь то духовные ценности, или эстетические идеалы, или убеждения — не является сам по себе “духовностью”».8 При этом предлагается собственное определение духовности как «возникающей в результате обращенности к духовной реальности соразмерности человека с духом как надыиндивидуальной идеальной сущностью, которая и задает меру человеческого в человеке»9, т. е. духовность понимается как «свойство соответствия» человека.

В данной статье межкультурная коммуникация понимается в самом широком смысле как взаимодействие носителей разных культур10 и предлагается взгляд на духовную составляющую как на неотъемлемую часть межкультурной коммуникации (впрочем, как и коммуникации в целом, языка и т. п. системных явлений), в значительной мере определяющую ее результат. Духовная составляющая является определяющей для всех явлений, включающих в свое пространство человека, тайна которого (человека) «в том, что … он не объясним из природы»11, «человек есть существо, преодолевающее свою ограниченность, трансцендирующее к высшему»12.

Знание человека говорит ему о наличии в нем «начала иного, вечного бытия», и о действии «(хотя и замутненном чувственной ограниченностью и слабостью) некоей сверхмирной, божественной силы…. Это самоочевидное внутреннее бытие … впервые опознал и описал блаженный Августин: «В отношении этого бытия … нас не смущает никакая возможность смешения истины с ложью. Ибо мы не прикасаемся к нему, как к тому, что лежит вне нас».13 Онтология определяет главную цель общения человека с человеком, человека с собой и т. д. Таким образом, анализ духовной составляющей невозможен14: она трансцендентна, онтологична по своей сути; следовательно, невозможно ее определение; о ней можно говорить только опосредованно (даже если информация получена в откровении) из-за системной ограниченности языковых средств выражения.

-

2. Анализ. Формализация

-

3. оформляющее — системообразующее

Необходимо отметить, что занимаясь анализом чего-то, мы интуитивно действуем на системном уровне, т. е. настраиваемся в итоге получить в том или ином виде систему — иначе анализируемое не являлось бы чем-то целостным. Анализ (т. е. разложение анализируемого на составные части с целью прояснения его в полном объеме) представляет собой формализацию. Однако анализировать можно всё, но не всё формализуемо в одинаковой степени и не всё формализуемо.

Анализ приводит к выделению в анализируемом (коммуникации15 (в данном случае межкультурной)) его анализируемой и не анализируемой составляющих. Собственно говоря, не анализируемое не входит по сути в состав анализируемого и поэтому не может считаться его составляющей. Оно per se недоступно анализу. Оно есть Оформляющее начало системы, которое укоренено в онтологическом и потому не анализируемо. Оно является общим для всех систем любого толка. Так, довольно часто, когда в ситуации межкультурной коммуникации достигается результат, нам не понятно, каким образом он достигнут. Часто всё говорит об обратном — о невозможности достижения положительного результата, однако, коммуникация «проходит» и нас это изумляет, и мы понимаем, что в конечном счете это свершилось не нашими силами. Примером может служить положительное разрешение ситуации культурного шока.

Анализируемое — это система с ее элементами и структурой.16 В нем действительно выделяются две части: система в «чистом виде» и «издержки» — «исключения» из системы, т. е. то, что «не вписывается» в систему (причиной чего является несовершенство анализируемого в силу несовершенства (падшести) этого мира). Такого рода описания межкультурной коммуникации представлены, например, моделями коммуникации.17 Системой в чистом виде будут предлагаемые авторами построения, а «лишним» — те элементы «несовпадения» составляющих систем, которые препятствуют полному синтезу этих составляющих в единое целое, ведут к дисгармонии в системе или даже приводят к разрушению сложившегося единства (отрицательному результату функционирования). Пример в межкультурной коммуникации — ситуация культурного шока с отрицательным исходом. Надо сказать, что системе внутренне присуща оформляющая функция. Она сродни Оформляющему как его отражение — подобие. Система «в себе» также сродни Оформляющему как его отражение — образ. Такое «сродство» — по образу и подобию — онтологично по признаку творения.

В данной работе нас интересует действие Оформляющего (Системообразующего) и оформляющего (системообразующего) начал, которые обеспечивают жизнедеятельность системы, иными словами — животворят ее в онтологическом смысле.

Основное свойство системы — ее способность не замыкаться на себе, быть открытой (не в кибернетическом смысле18) животворящему источнику, что обеспечивается оформляющим во взаимодействии с Оформляющим. Так, будучи открытым вопрошаниям и интуициям (сверху — от Оформляющего), оформляющее системы постоянно определяет состояние системы в каждый конкретный момент. Можно сказать, что здесь сосредоточена энергия взаимотяготения, что оформляющее организует элементы (или имеет потенцию организовывать, т. е. участвовать в формировании системы). Имеющиеся в его распоряжении «средства оформления» определяют все входящие в систему (в частности, межкультурную коммуникацию) средства формализации (здесь — коммуникации), соответствующие конкретному состоянию системы. Состав первых (а значит, и вторых) может в силу открытости языковой системы пополняться; оформляющее участвует в этом процессе как отвечающее за создание и накопление всех потенциально возможных образований в системе. Свидетельством может служить возникновение неологизмов, новых терминов, новых текстов (сонет, поэма, роман, статья — до обычных клише и т. п.), форм общения в зависимости от обстоятельств, а также в определенном смысле — изменчивость языка и, если взять шире, — язык искусства. Этим обеспечивается творческая жизнедеятельность системы.

Как только система попытается замкнуться на себя (т. е., в первую очередь, будет закрыта для интуиций Сверху), так внутреннее оформляющее будет поддерживать ее в рабочем состоянии за счет собственных ресурсов. Эта работа может оказаться более или менее плодотворной в зависимости от того, сколько средств и какие средства удастся реализовать и удастся ли дополнительно активизировать оформляющее (т. е. активизировать его на самостоятельное создание новых средств формализации). Может оказаться, что будет иметь место и какое-то количество «холостых ходов» (а в пределе — только «холостой ход»), что в реальности будет соответствовать либо ошибочности выбранного метода, либо опережению им существующего состояния системы, либо «энергетической истощенности» оформляющего (после продолжительного периода «замкнутости» системы на себя), либо «молодому возрасту» системы. Такая ситуация наблюдается в случае, когда хочется или требуется в общении или исследовании высказать нечто об интуиции (или т. п.), но не находится средств (вспомним выражение «нет слов!»).

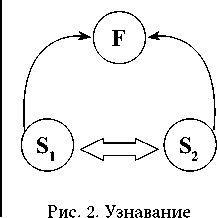

Если система работает «из себя» на себя (для себя) (рис. 1), то при взаимодействии с другой системой, работающей в том же режиме, результат процесса зависит от степени схожести систем (в плане включения в «схожесть» условий ситуации): чем менее системы схожи, тем менее удовлетворителен результат. Если же системе удается «выйти» к общему Оформляющему (даже в случае молчания — при коммуникации), то в процессе взаимодействия происходит «узнавание», которое является решающим для достижения положительного результата (рис. 2).

——

Рис. 1. Замкнутость на себе

S1, S2 — взаимодействующие системы

F — общее Оформляющее начало

В контексте данного рассуждения конкретное состояние системы можно назвать ее внешней формой, и тогда следует говорить о бесконечном количестве возможных внешних форм системы (в максимально статичном состоянии это соответствует синхронному срезу языка при исследовании, множеству ситуаций межкультурной коммуникации).

-

4. заключение

В любом общении, включая и межкультурную коммуникацию, как в творческом акте, есть нечто не воспроизводимое и до конца неуловимое (даже самими участниками), и это нечто имеет преимущественную ценность в общении и, вероятно, также является причиной общения. Это главное, ценное в общении есть принципиальная тайна, которая не может быть и не должна быть познанной, так как она есть прикосновение к последней глубине самого человека, человеческой личности и в то же время — последняя, глубинная причина его бытия. Чем ближе человек подходит к этой последней глубине, т. е. к тайне своего существования, тем эта тайна делается все менее идеальной и субъективной, т. е. она, оставаясь тайной, в наибольшей степени передаваема другому в акте общения, потому что она является и его тайной (причиной его бытия).20 Но причина «моего бытия» — это то, что «меня» больше всего интересует, и то, к чему в конечном счете сводится весь «мой» интерес. И поэтому, если не будет прикосновения к этой глубине, невозможно будет передать никакую самую элементарную новую информацию (а только вариации известного), так как надо сделать встречное движение, причем движение душевно-интеллектуально-волевое; у человека же этот комплекс «включается» только онтологическим интересом, источником которого является всё то же Оформляющее. То, что называется последней глубиной, не только является, но и должно быть этой тайной, поскольку любая формализация этой тайны, если бы она была возможна, неминуемо превратила бы универсальное — в единичное и общечеловеческое — в субъективное, т. е. в не воспринимаемое.

Следовательно, если нам нечто кажется этой последней глубиной и нам удается это оформить, то это свидетельствует только о том, что поиск не закончен и следует продолжать искать то, что неопределимо (а дается только в намеке), так как только навстречу этой неопределенной глубине открывается вся потенция человеческой личности и только на этом пути есть подлинное постижение нового. Именно поэтому для исследования всего системного (того, что анализируемо), что укоренено в бытийном (такого, как язык, коммуникация, искусство и т. п.), непременно необходимо учитывать тайну, отдавая себе отчет в том, что эта тайна принципиально непознаваема. Тейяр де Шарден называет эту глубину точкой Омега21, в которой самое глубинное в человеке отождествляется с последней причиной бытия и источником жизни, т. е. с тем, что является жизнью по преимуществу; кто-то называет эту глубину интуицией; А. С. Пушкин говорит об этом всюду, где пишет о свободе, но не политической, не той, что зовется осознанной необходимостью, а о свободе тайной:

Иные, лучшие мне дороги права;

Иная, лучшая потребна мне свобода …22

Иными словами, главным для достижения положительного результата в любом коммуникационном процессе является не передача информации как таковой, а совместное обращение к этой глубине — Источнику, оформляющему этот процесс во всех его составляющих, животворящему, одухотворяющему его.

Список литературы Межкультурная коммуникация в духовном измерении

- Бердяев Н. А. Царство Духа и Царство Кесаря//Судьба России. М.: Сов. писатель. 1990.

- Грушевицкая Т. Г., Попков В. Д., Садохин А. П. Основы межкультурной коммуникации: учебник для вузов./Раздел «Модели коммуникационных процессов». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 352 с. URL: htp://www.countries.ru/library/intercult/mkk.htm или htp://www.countries.ru/library/intercult/mkmod.htm (дата обращения: 1.09.2016).

- Гузикова М. О., Феофанова П. Ю. Основы теории межкультурной коммуникации. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та,2015.124 с. URL: htp://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34793/1/978-5-7996-1517-8.pdf.; Сайт «Студопедия». URL: htp://studopedia.org/1-85024.html; Сайт www.Grandars.ru. URL: htp://www.grandars. ru/college/sociologiya/teorii-mezhkulturnoy-kommunikacii.html(дата обращения:1.09.2016).

- Зинченко В. Г. Словарь по межкультурной коммуникации: понятия и персоналии/В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе, Г. П. Рябов. М.: Флинта: Наука, 2010. 136 с.

- Ковалева Г. П. Категория «духовность» в философии Н. А. Бердяева.//Вестник КемГУКИ, 22/2013. С. 179-189.

- Кузанский Н. Книги простеца // Сайт: «Библиотека Якова Кротова». URL:htp://krotov.info/library/14_n/ikolay_kuzan/anez_1_360.htm.(дата обращения:1.09.2016).

- Межкультурная коммуникация. Учебное пособие. Коллектив авторов. Нижегородский государственный лингвистический университет, Одесский государственный университет (Украина), Университет г. Линца (Австрия), университет Париж VIII (Франция). См. Сайт «Библиотека ГУМЕР Языкознание». URL:htp://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/m_komm/index.php (дата обращения: 1.09.2016).

- Печатнов В. В. Православная монашеская культура и межкультурный диалог // Межкультурная коммуникация: современная теория и практика (Материалы VII Конвента РАМИ сентябрь 2012 г.): Научное издание. ЗАО Издательство ≪Аспект Пресс≫, 2013. 288 с. URL: htp://mgimo.ru/files2/y05_2013/238120/rami2_intercult.pdf (дата обращения: 1.09.2016).

- Пушкин А. С. Из Пиндемонти. ПСС в 10-ти тт. М.: Изд-во АН СССР, 1957.Т. 3.

- Суздалов Е. Г. Теория систем и системный анализ/раздел «1.4. Классификация систем». СПб: СПбГУПТД. 2010. URL: kit.sutd.ru/general_pmi/meth_materials/Suzdalov_systems_analysis.doc (дата обращения: 31.10.2016).

- Токарева С. Б. Проблема духовного опыта и методологические основания анализа духовности. Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2003. 256 с. URL: htp://window.edu.ru/resource/802/25802 (дата обращения: 1.09.2016).

- Франк С. Л. Смысл жизни.// Православная электронная библиотекаPRAVMIR.RU. URL: htp://lib.pravmir.ru/library/readbook/1431 (дата обращения:1.09.2016).

- Холл Э., Хирш Э.//Сайт www.Grandars.ru. URL: htp://www.grandars. ru/college/sociologiya/mezhkulturnaya-kommunikaciya.html(дата обращения:1.09.2016).

- Хофстеде Г.(Маастрихт, Нидерланды) «Модель Хофстеде в контексте:параметры количественной характеристики культур» (Перевод В. Б. Кашкина).URL: htp://lse2010.narod.ru/olderfiles/LSE2014pdf/LSE2014Hofstede.pdf(дата обращения: 1.09.2016). Сайт World Speaking. URL: htp://news.telelangue.com/ru/2011/10/hofstede-cultural-theory (дата обращения: 1.09.2016).

- Шарден, П. Т. де. Феномен человека. М.: Наука. 1987.