Межкультурное сотрудничество в ведущих странах мира и его влияние на становление языкового многообразия

Автор: Крайнова Екатерина Евгеньевна

Журнал: Поволжский педагогический поиск @journal-ppp-ulspu

Рубрика: Философия и культурология

Статья в выпуске: 3 (9), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются особенности межкультурных взаимоотношений и как следствие возникновения языкового многообразия.

Глобализация, сотрудничество, миграция, языковая культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14219444

IDR: 14219444

Текст научной статьи Межкультурное сотрудничество в ведущих странах мира и его влияние на становление языкового многообразия

Современный культурный мир в эпоху глобализации все отчетливее напоминает поле, где сражаются различные системы культур и соответствующие языки. Как одним из отрицательных последствий является «инфицирование восприятия и мышления» — когда обрывки вырванных из разных контекстов мыслей и образов, точек зрения и теорий заполняют все коммуникации, изменяя при этом индивидуальное и коллективное сознание.

Являясь участниками межкультурных контактов, люди взаимодействуют с представителями других культур, зачастую существенно отличающихся друг от друга. В процессе взаимодействия наблюдаются различия, которые заметны во многом: в языках, национальной кухне, одежде, нормах общественного поведения, отношении к выполняемой работе. Тем самым видны определенные затруднения для установления контактов между различными культурами. Но это лишь частные проблемы межкультурных контактов. Основные причины лежат за пределами очевидных различий. Они — в различиях в мироощущении, то есть ином отношении к миру и к другим людям. Восприятие других культур через призму своей культуры — главное препятствие, мешающее успешному решению этой проблемы, следовательно, все наблюдения ограничены ее рамками. С большим трудом возможно осознать значения слов, поступков, действий, которые не характерны для нас самих. Межкультурные коммуникации в эпоху глобализации становятся чрезвычайно важными для успешного ведения диало- га межкультурного общения, поэтому владение и использование знаний о различных деловых культурах и особенностях менеджмента в наше время становится конкурентным преимуществом.

В эпоху глобализации люди должны знать о разных культурах, проявлять умение общения с другими народами, уважать их обычаи, традиции, законы. Знания о других национальных культурных особенностях — важные критерии для успешного ведения делового взаимодействия с ними и для расширения деловых межкультурных контактов.

Своими корнями язык уходит в повседневность. И здесь причины заключаются вовсе не в том, что люди когда-то давно создали язык или определили основы языка в виде общественного договора, а в том, что все люди, живущие в сегодняшнее время, выполняют необходимые правила, внося свои коррективы и поправки.

Язык создается каждый день и каждый час повседневными практиками взаимодействующих людей. Надо отметить, что «реальность повседневной жизни не просто полна объективаций, она возможна лишь благодаря им» [1, с. 246]. Cледовательно, если носитель языка на длительное время оставляет свою родину, то по возвращению домой ему необходимо будет некоторое время, чтобы заново научиться понимать окружающих его людей.

Большинство исследователей предпочитают говорить о существовании различных систем и моделей менеджмента, которые остаются и будут оставаться частью многообразия в Европе, например, «евроменеджмент», «европейская модель менеджмента». Несмотря на то, что актуальными становятся формирование новой европейской идентичности, европейского сознания, продвижение общих культурных ценностей, которые не противоречили бы национальным особенностям каждой страны, разнообразие культур в Европе остается фактом и вряд ли можно ожидать сейчас и в обозримом будущем культурной конвергенции в процессе экономической интеграции. Понимание языка есть необходимое условие повседневной жизни, как, впрочем, и понимание повседневности важно для понимания языка.

Нередко возникает вопрос: возможно ли изучить и принять культуру страны изучаемого языка, усвоить непривычный для себя образ жизни и поведения? Ответ на данный вопрос может показаться очевидным:

вне естественной среды изучить иностранный язык представляет порой большую трудность, так как невозможно ощутить все модели речевого и неречевого поведения, тем более понять менталитет и образ жизни носителя языка. Культурологические знания — один их важных, но не подавляющих факторов развития лингвистического образования. Г. В. Елизарова в своей концепции обучения иностранным языкам вычленяет межкультурный аспект в компонентах коммуникативной компетенции [2, с.185-190]. Ведущее место принадлежит практическому применению культурологических знаний, выявлению общего в культурах разных народов в целях преодоления межкультурной непримиримости и содействию взаимопониманию между народами.

Вопрос создания стабильного полиэтнического общества — одна из важнейших задач современных социальных наук. Мультикультурализм в связи с этим выступает центральной темой научных, политических и общественных дискуссий, которые ведутся на протяжении нескольких десятилетий в развитых странах, преимущественно в Западной Европе.

Мультикультурализм — это политика, направленная на развитие и сохранение в отдельно взятом государстве и в мире в целом культурных различий. От политического либерализма мультикультурализм отличается тем, что признает права этнических и культурных групп сохранить свою идентичность, а не является своеобразным котлом, где предполагается слияние всех культур в одну. Права национальных меньшинств заключаются в предоставлении возможности этническим и культурным группам обучения и сохранения своей национальной самобытности.

Один из элементов мультикультурализма — это толерантность, целью которой является мирное сосуществование культур. Идеи мультикультурализма популярны во многом в странах Европы, где издавна существует высокий уровень культурного развития. Европейский мультикультурализм предполагает параллельное сосуществование европейской и иных культур иммигрантов, проживающих в данном геополитическом пространстве.

В послевоенный период в Европе наметился острый кризис рабочих рук, который было решено компенсировать путём привлечения мигрантов из нейтральных государств или колоний. Таким образом, в Великобританию мигрировали граждане из Индии и Пакистана, во Францию переехали преимущественно алжирцы и марроканцы, в Германию — преимущественно турки.

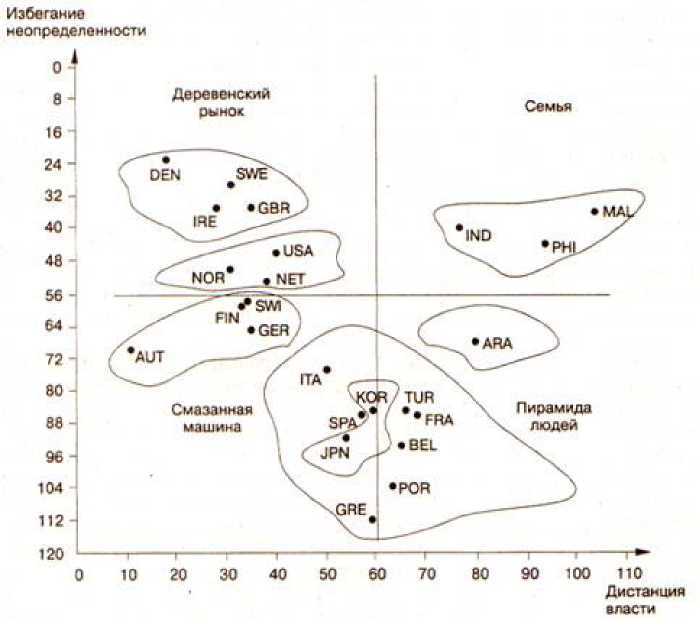

По данным Г. Хофстеде, культурное многообразие Европы проявляется в значительном разбросе значений индексов (см.: дистанция власти — от 11 (Австрия) до 68 (Франция), соотношение индивидуализма и коллективизма — от 27 (Португалия) до 89 (Великобритания), соотношение мужественности и женственности — от 5 (Швеция) до 79 (Австрия) и избегание неопределенности от 23 (Дания) до 112 (Греция) [4, с.368].

Разнообразие деловых культур проявляется в национальных стилях управления. Интеграция только двух параметров Г. Хофстеде — дистанции власти и избегания неопределенности - позволяет выделить четыре модели организационной культуры [4, с.368]: деревенский рынок - низкая дистанция власти и низкая степень избегания неопределенности; смазанная машина - низкая дистанция власти и высокая степень избегания неопределенности; семья — высокая дистанция власти и низкая степень избегания неопределенности; пирамида людей — высокая дистанция власти и высокая степень избегания неопределенности. Страны с высоким уровнем и избегания неопределенности, и дистанции власти считаются более «механистическими», «бюрократическими». В противоположном квадранте располагаются страны с низкими уровнями избегания неопределенности и дистанции власти, для которых характерны меньшая иерархичность, большая децентрализованность, меньшая роль формализованных правил и процедур. Яркие представители — скандинавские и англосаксонские страны.

Таким образом, каждому кластеру присущи следующие черты [4, с. 368]:

Таблица. Классификация менеджмента стран по параметрам Хофстеде

|

Страна |

Дистанция власти |

Индивидуализм/ коллективизм |

Мужествен-ность/ женственность |

Избегание неопределенности |

|

Австрия |

11 |

55 |

79 |

70 |

|

Германия |

35 |

67 |

66 |

65 |

|

Швейцария |

34 |

68 |

70 |

58 |

|

Бельгия |

65 |

75 |

54 |

94 |

|

Дания |

18 |

74 |

16 |

23 |

|

Финляндия |

33 |

63 |

26 |

59 |

|

Норвегия |

31 |

69 |

8 |

50 |

|

Швеция |

31 |

71 |

5 |

29 |

|

Франция |

68 |

71 |

43 |

86 |

|

Италия |

50 |

76 |

70 |

75 |

|

Португалия |

63 |

27 |

31 |

104 |

|

Испания |

57 |

51 |

42 |

86 |

|

Нидерланды |

38 |

80 |

14 |

53 |

|

Греция |

60 |

35 |

57 |

112 |

|

Ирландия |

28 |

70 |

68 |

35 |

|

Великобритания |

35 |

89 |

66 |

35 |

|

Индия |

77 |

48 |

56 |

40 |

|

Малайзия |

104 |

28 |

50 |

36 |

|

Филиппины |

94 |

32 |

64 |

44 |

|

Турция |

66 |

37 |

45 |

85 |

|

Япония |

54 |

46 |

95 |

92 |

|

Корея |

60 |

18 |

39 |

85 |

|

Арабские |

80 |

38 |

53 |

68 |

|

страны |

||||

|

США |

40 |

91 |

62 |

46 |

Деревенский рынок (англо-скандинавский кластер): децентрализованность; дженерализм, люди как свободные агенты, предпринимательская гибкость, больше делегирования, координация через неформальную персонализированную коммуникацию, выходной контроль.

Смазанная машина (германский кластер): децентрализованное принятие решений; ограниченный диапазон контроля; техническая компетентность, роль специалистов; свобода действий, ограниченная квалификацией; сильные позиции «экспертов» из управленческого аппарата; знания в масштабах отрасли и фирмы; организованность по функциям; координация посредством рутинных процедур и правил; структурные решения; сквозной контроль; высокая эффективность.

Традиционная бюрократия, «пирамида людей» (ев-ролатинский и латиноамериканский кластер): централизованное принятие решений; координация на уровне высшего звена управления; меньше делегирования; высокий уровень специализации; сильная роль управленческого аппарата; аналитические способности; пирамида людей; неформальные взаимоотношения; элитизм (власть и авторитарность).

Семья или клан (азиатский кластер): централизованность; патерналистская лояльность; более высокое значение социальных ролей; личные взаимоотношения; общественный контроль.

В обществах, где отмечается высокая дистанция власти и слабое избегание неопределенности, децентрализованность принятия решений и низкая иерархичность сочетаются с большей формализованностью правил и более четким определением задач и ответственности. В этом квадранте располагаются страны германского кластера. В странах с высокой дистанцией власти, но слабым уровнем избегания неопределенности организации строятся по семейному принципу. Здесь «начальник - есть начальник», а организация может быть описана как патерналистская. Подчиненные не имеют строго определенных задач и ответственности, вместо этого — больше социальные задач [3, с.448]. Это характерно для таких стран как Южная Корея, Китай, Япония. Параметры Хоф-стеде позволяют описать модели организации, свой- ственные разным культурам. Так, во Франции организация представляет собой пирамиду людей (формализованную и централизованную). В Германии организация напоминает машину (формализованную, но не централизованную). В Англии управленческая культура подходит под определение модели деревенского рынка (не формализованная, не централизованная), в которой ни иерархия, ни распределение ролей не играют определяющей роли, скорее структура складывается с учетом требований конкретной ситуации [4, с. 368].

Несомненно важным составляющим в достижении благоприятного диалога между странами является наличие мультикультурализма - политики, которая направлена на сохранение и развитие в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология. Важным отличием от политического либерализма является признание мультикультурализмом прав за коллективными субъектами: этническими и культурными группами. Такие права могут выражаться в предоставлении возможности этническим и культурным общинам вести просветительскую деятельность и иметь собственные образовательные программы, строить школы, открывать библиотеки.

Мультикультурализм противопоставляется концепции «плавильного котла», где предполагается слияние всех культур в одну. В качестве примеров можно привести Канаду, где культивируется подход к различным культурам как частям одной мозаики, и США с концепцией «плавильного котла».

Как один из аспектов толерантности мультикультурализм определяет требования параллельного существования культур в целях их взаимного проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом

русле массовой культуры. Идея мультикультурализма выдвигается главным образом в экономически развитых странах Запада, где наблюдается значительный приток иммигрантов. В современной Европе мультикультурализм предполагает прежде всего включение в её культурное поле элементов культур иммигрантов из стран «третьего мира».

По мнению ряда зарубежных и российских культурологов и социологов, к 2010 —2011 годам сама идея и политика мультикультурализма, особенно в Европе и России, вошла в кризисную стадию. Критики мультикультурализма утверждают, что в итоге получается полное разрушение многовековых культурных устоев, развитых культурных традиций, так как подобное смешение всегда ведет к усреднению. По их мнению, если низкий уровень культурного развития мигрантов несомненно повышается, то высокий уровень культуры целевой страны мультикультурализма неизменно падает.

В 2010-е годы лидеры таких европейских стран как Германия, Великобритания, Франция, заявляли, что считают политику мультикультурализма в своих странах еще не совсем доведенной до конца.

Критики мультикультурализма могут стоять на позиции культурно-социальной интеграции различных этнических и культурных групп в соответствии с существующими законами и ценностями страны. Также критики могут настаивать на ассимиляции различных этнических и культурных групп, приводящей в итоге к единой национальной идентичности.

Ранее предполагалось, что новая европейская культура полностью отрешится от консерватизма, тем самым, станет удобной «толерантной» средой для снятия старых конфликтов и адаптации вновь прибывающих иммигрантов из стран Юга к «свободному миру». Но произошло прямо обратное: радикально ослабленная культура Европы ничем не привлекала иммигрантов.

Ведущие руководители европейских государств разделяют такую точку зрения, что если кто-то приезжает в другую страну, то должен влиться в единое сообщество, являющееся национальным. Если кто-то с этим не согласен, пусть не приезжают.

Несмотря на официальную национальную политику двуязычия считается, что мультикультурализм угрожает также национальной идентичности, хотя существует тенденция к поощрению межкультурных связей, приветствуя людей любого происхождения, настаивая при этом, что они интегрируются в иноязычную культуру.

Как основным условием принятия мультикультурализма является приобщение к культуре страны, к ее ценностям и ориентирам. Это способствует возникновению обсуждений относительно иммиграции, что отразилось на Германии и степени, по которой мусульманские иммигранты должны интегрироваться в немецкое общество.

Так, стали известны результаты социологического исследования, проведенного по заказу германского правительства среди мигрантов. Выяснилось, например, что каждый четвертый турок в Германии не знает немецкого, а каждый второй практически не общается с немцами. Почти 67 процентов поляков и 60 процентов греков, живущих в Германии, имеют законченное среднее образование. Среди итальянцев и иммигрантов из бывшей Югославии этот показатель составляет около 44-45 процентов. Среди турок — лишь 41 процент.

Несомненно, ведущим фактором, который определяет интеллект, является генетическая составляющая человеческого организма, но не следует также забывать про образование и воспитание. Поэтому на сегодняшний день ведущие европейские политики уделяют большое значение проведению теста на уровень интеллекта для всех мигрантов.

Культура страны изучаемого языка во многом познается через призму знаний и понятий, которые уже имеются о своей стране. Основным из главных ориентиров межкультурного сотрудничества является передача данных об иностранной культуре и последующее ее усвоение. Моделирование специфики чужого лингвосоциума представляется возможным и нужным через своеобразное обозначение действительности и определение ценностного смысла факторов культуры. Иноязычная культура становится источником для развития соответствующих ключевых и предметных компетенций и основ многоаспектной личностной культуры.

Приобщение к иностранной культуре, ее традициям и обычаям воспринимается как позитивный фактор развития и существования собственной культуры, ее многообразия, что во многом является источником в обогащении собственного духовного мира.

Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М.: Русский язык, 1990. 246 с.

От столкновения к взаимопониманию: Пер. с англ.- 2-е изд. М.: Дело, 2001. 448 с.

Список литературы Межкультурное сотрудничество в ведущих странах мира и его влияние на становление языкового многообразия

- Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. М.: Русский язык, 1990. 246 с.

- Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам. СПб.: Каро, 2005. 352 с.

- Льюис Р. Д. Деловые культуры в международном бизнесе. От столкновения к взаимопониманию: Пер. с англ.-2-е изд. М.: Дело, 2001. 448 с.

- Пивоваров С.Э. Сравнительный менеджмент: учебное пособие. СПб.: Питер, 2006, 368 с.