Межмуниципальное сотрудничество как инструмент управления социально-экономическим развитием малых и средних городов

Автор: Секушина Ирина Анатольевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Территориальная организация и управление

Статья в выпуске: 4 т.25, 2021 года.

Бесплатный доступ

В постсоветский период значительная часть малых и средних российских городов столкнулась с целым комплексом социально-экономических проблем. В условиях ограниченности финансовых и ресурсных возможностей вопросы поиска эффективных методов и инструментов управления их развитием становятся особенно актуальными. Цель исследования заключается в изучении межмуниципального сотрудничества как одного из перспективных инструментов обеспечения социально-экономического развития малых и средних городов. В работе рассмотрены теоретические и нормативно-правовые основы взаимодействия муниципальных образований, дана общая оценка уровня использования его различных форм на практике. В результате опроса органов местного самоуправления Вологодской области выявлены основные проблемы реализации межмуниципального сотрудничества. Установлено, что в настоящее время в России, в том числе в малых и средних городах, данный инструмент используется недостаточно активно, что во многом обусловлено недостатком финансовых средств у муниципалитетов, отсутствием опыта разработки и реализации межмуниципальных проектов и программ экономической и социальной направленности. Обосновано, что межмуниципальное сотрудничество может выступать одним из инструментов управления социально-экономическим развитием малых и средних городов, позволяющим сконцентрировать ресурсы муниципальных образований и объединить их экономический потенциал. Предложено использовать межмуниципальное сотрудничество в качестве основы при разработке межмуниципальных стратегий социально-экономического развития двух или более муниципальных образований. При проведении исследования применялись методы системного анализа, экспертного опроса, табличной и графической визуализации данных. Информационной базой послужили данные Росстата и сведения, представленные на официальных сайтах органов государственной власти и местного самоуправления. Полученные результаты могут быть использованы в работе федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления при совершенствовании социально-экономической политики в отно шении развития малых и средних городов.

Межмуниципальное сотрудничество, малые и средние города, социально-экономическое разви тие, ассоциация муниципальных образований, вологодская область

Короткий адрес: https://sciup.org/147234758

IDR: 147234758 | УДК: 332.1(470.12) | DOI: 10.15838/ptd.2021.4.114.6

Текст научной статьи Межмуниципальное сотрудничество как инструмент управления социально-экономическим развитием малых и средних городов

В условиях нестабильности экономической ситуации в России и мире, значительно усилившейся в период пандемии COVID-19, вопросы устойчивого развития муниципальных образований приобретают особую актуальность. От эффективности работы органов местного самоуправления, оперативности и быстроты их реакции на возникающие угрозы зависит состояние экономики муниципалитета, а значит и качество жизни населения. Без преувеличения можно сказать, что одним из главных факторов экономического и социального развития муниципальных образований является уровень их финансового обеспечения. По данным Министерства финансов России, в 2019 году доля межбюджетных трансфертов без учета возврата остатков (включая субвенции) в общем объеме доходов местных бюджетов составляла 66%. При этом за последние годы зависимость органов местного самоуправления от поступлений с других уровней бюджетной системы лишь усиливается [1].

Ситуация обостряется еще и тем, что продолжающийся в России процесс урбанизации приводит к увеличению концентрации населения преимущественно в крупных городах и сокращению числа жителей не только в сельских населенных пунктах, но и в малых и средних городах. За последние 30 лет общая численность горожан выросла на 8,3 млн человек, или почти на 8,8%, но малые и средние города, напротив, поте- ряли почти 850 тыс. жителей. Вместе с тем это по-прежнему самая многочисленная категория городских населенных пунктов: по данным на 1 января 2020 года 943 из 1116 российских городов (85%) относились к «малым и средним» (табл. 1).

Основными причинами миграционного оттока жителей из малых и средних городов выступают отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест, неудовлетворительное, по сравнению с крупными городами, состояние социальной и жилищно-коммунальной сферы, низкий уровень благоустройства городской среды [2].

Возникающие вызовы требуют поиска новых методов и инструментов управления развитием малых и средних городов. В настоящее время деятельность органов местного самоуправления в основном сводится к решению текущих хозяйственных вопросов и проблем жизнеобеспечения. Со стороны органов федеральной и региональной власти оказание мер поддержки муниципальным образованиям осуществляется главным образом через реализацию целевых государственных программ и проектов. Несмотря на высокое значение малых и средних городов в системе расселения и экономическом пространстве страны, явные акценты на развитии данных населенных пунктов в государственной политике в настоящее время отсутствуют. Экономические инструменты поддержки, такие как льготное налогообложение и предоставление субсидий субъ-

Таблица 1. Численность населения России в 1989 и 2020 гг.

|

Показатель |

1989 год |

2020 год |

Темп прироста |

|

|

ед., тыс. чел. |

% |

|||

|

Общая численность населения, тыс. чел. |

147400,5 |

146748,6 |

-651,9 |

99,6 |

|

Общее количество городов, ед. |

1037 |

1116 |

79 |

107,6 |

|

Численность населения, проживающего в городах, тыс. чел. |

94450,0 |

102778,7 |

8328,7 |

108,8 |

|

Доля населения, проживающего в городах, % |

64,1 |

70 |

– |

109,2 |

|

Количество малых и средних городов, ед. |

872 |

943 |

71 |

108,1 |

|

Численность населения, проживающего в малых и средних городах, тыс. чел. |

27089,0 |

26244,5 |

-844,5 |

96,9 |

|

Доля населения, проживающего в малых и средних городах, в общей численности населения страны, % |

18,4 |

17,9 |

– |

97,3 |

|

Источник: данные Росстата. |

||||

ектам предпринимательства, реализуются лишь в отношении ограниченного круга малых и средних городов, имеющих статус ТОСЭР. В целом можно сказать, что в России доминирует идея о необходимости перехода малых и средних городов на путь саморазвития, однако вопрос, как это осуществить, по-прежнему остается открытым.

Одним из инструментов управления социально-экономическим развитием малых и средних городов может выступать межмуниципальное сотрудничество, которое открывает возможности для объединения ресурсов муниципальных образований в части решения вопросов местного значения. Такая форма взаимодействия в условиях ограниченности бюджетных средств позволяет муниципалитетам достичь так называемого синергетического эффекта, когда эффект суммы больше суммы эффектов [3]. В данном контексте изучение теоретических вопросов межмуниципального сотрудничества и опыта его практического внедрения предстает весьма актуальной задачей.

Целью исследования является изучение межмуниципального сотрудничества как одного из инструментов управления социальноэкономическим развитием малых и средних городов. Задачи работы: 1) исследование теоретических и нормативно-правовых основ межмуниципального сотрудничества; 2) обзорный анализ используемых в России форм межмуниципального сотрудничества; 3) изучение отношения органов местного самоуправления к межмуниципальному сотрудничеству (на примере Вологодской области); 4) выявление проблем и перспектив его дальнейшего развития применительно к малым и средним городам.

Теоретико-методические и нормативно-правовые основы исследования

В настоящее время четкое определение понятия «межмуниципальное сотрудничество» отсутствует, что, в свою очередь, влечет за собой множественность подходов к этой категории. Межмуниципальное сотрудничество рассматривается и как форма кооперации муниципалитетов по решению различных вопросов социальной или жилищно-бытовой сферы, и как форма ассоциативного взаимодействия. К примеру, под межмуниципальным сотрудничеством понимается «объединение усилий, материальных и нематериальных ресурсов органов местного самоуправления муниципальных образований на взаимовыгодной основе для создания общественных благ или оказания общественных услуг» [4], «один из видов взаимодействия публично-правовых образований, реализующийся в сфере функционирования местной власти и не влекущий территориального объединения муниципальных образований» [5].

В зарубежных исследованиях достаточно пристальное внимание уделяется изучению межмуниципального сотрудничества как инструмента, позволяющего решить вопросы, связанные с пространственным развитием и эффективным использованием потенциала муниципальных образований. В целом необходимо отметить, что во многих развитых странах на национальном уровне поощряется и поддерживается тенденция к межмуниципальному сотрудничеству в части решения общих проблем локальных территорий.

Опыту межмуниципального сотрудничества в странах Европы посвящена работа коллектива авторов [6], где особое внимание уделяется особенностям формирования механизмов управления и институтов, предназначенных для создания и поддержания условий сотрудничества между местными органами власти на определенной территории. Анализ опыта европейских стран позволяет сделать вывод о том, что межмуниципальное сотрудничество – это один из главных способов решить большее количество локальных проблем в условиях дефицита финансовых средств.

Авторами другого исследования [7] более детально рассматриваются вопросы межмуниципального сотрудничества в сфере предоставления государственных услуг. Как наиболее важные преимущества взаимодействия муниципалитетов выделены лучшее качество предоставления услуг и экономия на затратах. В особенности это касается малочисленных населенных пунктов. В работе [8] на примере муниципалитетов Португалии проведена эмпирическая оценка управленческого потенциала межмуниципальных ассоциаций, в результате чего доказана их эффективность.

Однако не во всех исследованиях говорится о целесообразности межмуниципального взаимодействия. Например, на основе изучения эмпирического опыта межмуниципального сотрудничества в Нидерландах не было найдено убедительных доказательств того, что с его помощью можно снизить средние расходы муниципальных образований [9].

Важно отметить, что в некоторых зарубежных исследованиях в понятие «межму- ниципальное сотрудничество»» включается объединение муниципалитетов. К примеру, один из авторов [10] рассматривает обе эти формы взаимодействия муниципальных образований в комплексе. На примере городов и коммун Румынии обосновано, что для небольших муниципалитетов, обладающих ограниченными ресурсами, решение проблем образования или культуры возможно либо за счет межмуниципального сотрудничества, либо путем слияния нескольких муниципалитетов. В работе [11] поднимается вопрос оптимального размера муниципалитетов, эффективного с экономической точки зрения. В данном контексте межмуниципальное сотрудничество рассматривается как альтернатива объединению муниципальных образований. В отличие от последнего, оно способствует не только решению общих проблем локальных территорий, но и обеспечивает сохранение их индивидуальности и самобытности.

В российском научном сообществе проблемы и перспективы развития межмуниципального сотрудничества рассматривались в разных аспектах. В работе коллектива авторов [12] межмуниципальное сотрудничество анализируется как ресурс интенсификации экономического развития России, а межмуниципальные связи, наряду с межрегиональными, – как один из главных механизмов обеспечения экономической и социальной целостности страны.

В работе Е.А. Гутниковой [4] рассмотрены модели реализации взаимодействия муниципалитетов в зависимости от уровня развития: 1) заключение частичных соглашений; 2) создание общей структуры управления; 3) объединение муниципальных образований. Сильной стороной исследования является то, что автором в достаточно развернутом виде представлены цели и задачи межмуниципального сотрудничества, а также предложен поэтапный алгоритм его развития. Вместе с тем, на наш взгляд, весьма спорным является отнесение процесса объединения муниципалитетов к виду межмуниципального сотрудничества, поскольку результатом такого взаимодействия становится их слияние.

В работе О.С. Москвиной и И.В. Неспа-новой [13] на примере Вологодской области межмуниципальное сотрудничество рассматривается как фактор инвестиционного развития региона. О.А. Козловой и М.Н. Макаровой [14] межмуниципальное сотрудничество изучается как институт стратегического развития территории. В частности, на примере малого города Красноуфимска Свердловской области выявлены возможные варианты интегративного взаимодействия муниципалитета с соседними территориями, причем не только внутри региона, но и за его пределами.

В работе Н.В. Трофимовой [15] рассматриваются проекты развития северо-восточного субрегиона Республики Башкортостан на основе межмуниципального взаимодействия. В трудах Л.Г. Соколовой и А.Л. Астаховой [16] проанализирован опыт Иркутской области по использованию договорной формы межмуниципального сотрудничества. Е.В. Ильинская [17] акцентирует внимание на изучении межмуниципального сотрудничества как одного из инструментов, позволяющих повысить конкурентоспособность муниципалитетов и приводящих к более эффективному решению задач местного самоуправления.

Значительная часть российских авторов исследует вопросы межмуниципального сотрудничества в контексте развития агломераций на территории России. Во многом это объясняется тем, что в повестке пространственного развития страны2, в частности в Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года, особое внимание акцентируется именно на активизации агломерационных процессов. Однако в части нормативноправового обеспечения формирования агломераций остается еще очень большое количество нерешенных вопросов, в том числе и касающихся развития межмуниципального сотрудничества. К примеру, Ю.В. Павлов [18]

говорит о несовершенстве нормативноправовой базы межмуниципального взаимодействия и несогласованности стратегий развития муниципальных образований. С.М. Миронова [19] более детально рассматривает проблематику финансово-правового взаимодействия муниципалитетов в границах одной агломерации.

Правовые основы межмуниципального сотрудничества закреплены в статьях Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ3, Гражданском кодексе РФ, а также иных федеральных законах и законодательных актах4. В 2010 году Министерством регионального развития РФ были разработаны Методические рекомендации по организации межрегионального и межмуниципального сотрудничества в сфере реализации расходных полномочий и вопросов местного значения, согласно которым выделены следующие формы межмуниципального сотрудничества: ассоциативное, договорное и хозяйственное. При этом автор одного из исследований акцентирует внимание на необходимости выделения еще одной формы – «организационно-правовое взаимодействие», аргументируя это тем, что муниципалитеты, расположенные в пределах общей территории, могут сотрудничать в процессе защиты и представления своих интересов в органах государственной власти [20].

Таким образом, вопросы межмуниципального сотрудничества составляют тему исследования достаточного большого количества трудов отечественных и зарубежных авторов. В нашей работе с помощью методов системного анализа, экспертного опроса, табличных и графических приемов визуализации данных предпринята попытка рассмотреть возможность использования межмуниципального сотрудничества в малых и средних городах России. Информационной базой исследования послужили данные Росстата, а также информация, представленная на официальных сайтах органов государственной власти и местного самоуправления. Также источником информации стали результаты проведенного в 2020 году опроса глав муниципальных образований Вологодской области, часть которого была посвящена изучению межмуниципального сотрудничества. Участие в нем приняли, в том числе, и представители органов местного самоуправления малых и средних городов региона.

Результаты исследования

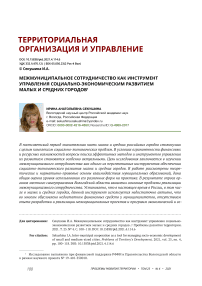

По данным Росстата, на 1 января 2020 года в Российской Федерации существовало 20 846 муниципальных образований, большая часть из которых имела статус сельских поселений (81%), муниципальных районов (8%), городских поселений (7%; рис. 1 ).

1673; 8%

33; 0%

632; 3%

3; 0%

1398; 7%

Муниципальные район

Муниципальный округ

Городской округ

Городской округ с внутригородским делением

Внутригородской район

Внутригородская территория города федерального значения

Городское поселение

Сельское поселение

16821; 81%

19; 0%

267; 1%

Рис. 1. Распределение муниципальных образований РФ по видам (по данным на 1 января 2020 года)

Источник: данные Росстата.

Ежегодный мониторинг развития местного самоуправления5 в Российской Федерации свидетельствует, что для муниципалитетов характерны следующие формы межмуниципального сотрудничества:

– около 17,8 тыс. муниципалитетов состоят в ассоциациях или советах муниципальных образований советов субъектов РФ;

– 571 муниципалитет в пределах 63 субъектов РФ является участником договоров или соглашений о сотрудничестве с другими муниципальными образованиями в пределах страны6;

– 368 муниципалитетов в пределах 64 субъектов РФ имеют договоры или соглашения о внешнеэкономическом и (или) приграничном сотрудничестве, а также о дружественных (побратимских) отношениях с зарубежными муниципалитетами и территориальными образованиями.

За период с 2010 по 2020 год на фоне общего сокращения количества муниципальных образований произошел рост активности их участия в межмуниципальных объединениях, некоммерческих и коммерческих организациях (табл. 2). К примеру, если в 2010 году 87,4% муниципалитетов участвовало на добровольной основе в объединениях муниципальных образований, в межмуниципальных некоммерческих организациях, то в 2020 году – 96,3%.

Создание ассоциаций и союзов является одной из самых распространенных форм межмуниципального сотрудничества в России. Еще в Законе РСФСР 1991 года «О местном самоуправлении в РСФСР» отмечалось, что города, поселки, сельсоветы, сельские населенные пункты в целях более эффективного осуществления своих прав и интересов вправе объединяться в ассоциации (п. 4 ст. 2). С принятием Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ была закреплена возможность создания объединений муниципальных об-

Таблица 2. Участие муниципальных образований в межмуниципальном сотрудничестве в 2010-2020 гг.

|

Показатель |

2010 год |

2020 год |

Темп прироста, 2020 год к 2010 году, % |

||

|

ед. |

% |

ед. |

% |

||

|

Количество муниципальных образований |

23907 |

100 |

20846 |

100 |

87,2 |

|

Число муниципальных образований, участвующих на добровольной основе в объединениях муниципальных образований, в межмуниципальных некоммерческих организациях |

20890 |

87,4 |

20075 |

96,3 |

8,9 |

|

Число муниципальных образований, состоящих в межмуниципальных коммерческих организациях |

547 |

2,3 |

587 |

2,8 |

0,5 |

|

Источник: данные Росстата. |

|||||

разований в форме ассоциаций или союзов для координации своей деятельности, более эффективного осуществления своих прав и интересов. Согласно статье 10 Европейской хартии местного самоуправления, ратифицированной Федеральным законом от 11 апреля 1998 года № 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного самоуправления», органы местного самоуправления имеют право, при осуществлении своих полномочий, сотрудничать и в рамках закона вступать в ассоциацию с другими органами местного самоуправления для решения задач, представляющих общий интерес. Помимо этого, органы местного самоуправления имеют право вступать в международную ассоциацию органов местного самоуправления.

В настоящее время в России существует достаточно большое количество межмуниципальных объединений национального масштаба, из которых самым крупным является Общероссийский конгресс муниципальных образований (ОКМО), созданный в 2006 году в целях организации сотрудничества муниципалитетов и их региональных советов, выражения и защиты муниципальных интересов в диалоге с органами федеральной власти и организации межмуниципального сотрудничества на международном уровне. Для решения уставных задач ОКМО взаимодействует как с органами государственной власти (Государственной Думой и Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Минюстом России, Минэкономразвития России, Минфином России, Минстроем России и др.), так и с общественными и научными организациями, которые участвуют в развитии местного самоуправления.

В целом необходимо отметить, что наибольшую активность при создании ассоциаций и союзов проявляют именно городские населенные пункты. К примеру, в России функционируют такие организации, как Союз российских городов, Союз малых городов, Союз исторических городов России. На уровне макрорегионов также существует довольно большое количество объединений: Союз городов Центра и Северо-Запада России, Межрегиональная ассоциация «Города Урала», Ассоциация сибирских и дальневосточных городов, Союз городов Заполярья и Крайнего Севера и т. д. На региональном уровне в каждом субъекте создана ассоциация или союз муниципальных образований. Например, в Вологодской области с 2011 года функционирует ассоциация «Совет муниципальных образований Вологодской области».

Объединения муниципальных образований происходят и на международном уровне. В частности, некоторые российские города принимают участие в работе Международной ассамблеи столиц и крупных городов, Евразийского регионального отделения Всемирной организации «Объединенные города и местные власти», Международной ассоциации «Породненные города» и т. д. По информации Министерства юстиции РФ, договоры о побратимстве и приграничном сотрудничестве заключены у 354 муниципальных образований, в числе которых 135 райо- нов, 182 городских округа, 31 городское и 6 сельских поселений. Наибольшую активность в данном направлении проявляют муниципалитеты Татарстана, Мордовии, Брянской и Белгородской областей7. В целом можно сказать, что практически каждое муниципальное образование в России участвует в каком-либо межмуниципальном союзе и некоммерческом партнерстве.

Заключение соглашений о сотрудничестве также выступает одной из форм межмуниципального сотрудничества, при этом число и статус участников договора могут быть различными. На примере муниципалитетов Вологодской области и других регионов можно классифицировать участников соглашений следующим образом:

– примерно однородные муниципальные образования в пределах одного субъекта РФ (г. Вытегра и г. Бабаево Вологодской области);

– муниципальные образования соседних субъектов РФ (г. Великий Устюг Вологодской области и г. Котлас Архангельской области);

– муниципальные образования с примерно равным потенциалом (г. Белозерск и г. Кириллов);

– муниципальные образования, объединенные общим признаком или проблематикой (г. Сокол Вологодской области и г. Новодвинск Архангельской области – моногорода с развитой целлюлозно-бумажной промышленностью);

– городские муниципальные образования и сельские районы, функционально «дополняющие» друг друга (г. Грязовец и Грязо-вецкий район);

– муниципальные образования, составляющие существующую и формирующуюся агломерацию (г. Вологда и Вологодский, Грязовецкий, Сокольский муниципальные районы);

– муниципальные образования, не относящиеся к какой-либо одной группе и не связанные между собой ни территориально, ни по специфике или проблематике.

Данный вид межмуниципального сотрудничества не накладывает каких-либо прямых обязательств, однако способствует созданию более благоприятных условий для налаживания взаимодействия в таких сферах, как культура, наука, торговля, спорт и т. д.

Гораздо более редкой формой взаимодействия муниципалитетов является создание межмуниципальных хозяйственных обществ. Лишь приблизительно в 20 субъектах Российской Федерации внедрена практика их организации для решения вопросов местного значения. К примеру, в муниципальных образованиях Ивановской, Липецкой, Челябинской, Смоленской, Вологодской и Новгородской областей и Республики Мордовии были созданы межпоселенческие хозяйственные общества, специализирующиеся на обслуживании коммунальных систем, организации похоронного дела, обеспечении транспортного обслуживания на-селения8.

Все формы межмуниципального сотрудничества по степени формализации можно условно подразделить на неформализованные (например, совещания мэров или других должностных лиц с целью координации деятельности); слабо формализованные (взаимодействие по договору или контракту для использования административных услуг); полностью формализованные: межмуниципальная кооперация в функциональных «предприятиях» (учреждения или предприятия, которые могут быть созданы муниципалитетами на основе публичного или частного права, выполнять одну или несколько функций, например, в сферах ЖКХ или образования, существовать за счет сборов с сотрудничающих муниципалитетов или взносов с потребителей услуг; функционировать на аутсорсинге у нескольких муниципалитетов). С учетом правовой основы межмуниципального взаимодействия можно выделить несколько его форм (табл. 3).

Результаты проведенного в 2020 году опроса глав муниципальных образований

Таблица 3. Правовые формы межмуниципального сотрудничества (кооперации)

|

Форма |

Характеристика |

|

Неформальное объединение |

Не нуждается в правовой основе и зачастую сводится к встречам лидеров муниципальных образований для обсуждения ряда вопросов по совместным интересам |

|

Соглашение о сотрудничестве |

Позволяет обязать стороны к оговоренным действиям и четко обозначить их последовательность в документальном виде. Примеры таких соглашений (договоров) многочисленны: выполнение одноразовой задачи (культурный фестиваль), организация автобусной перевозки школьников, управление промышленной зоной, разделение работы отдельных должностных лиц на несколько муниципалитетов, поддержание трансграничного сотрудничества |

|

Субъект частного права (ассоциация) |

Учредителями и членами ассоциации являются муниципалитеты-партнеры как публично-правовые образования лица. Данная форма межмуниципальной кооперации имеет реальные преимущества с точки зрения гибкости и быстрого принятия решений. Финансовая система формируется в соответствии с правилами бухгалтерского учета в коммерческом секторе, однако бюджет организации может получать важную поддержку из бюджетов разных уровней, включая гранты от муниципалитетов. Финансовое обеспечение деятельности ассоциаций осуществляется путем уплаты членских взносов, в порядке, предусмотренном учредительными документами |

|

Частное юридическое лицо |

Компания, которая может работать в разных муниципалитетах согласно своему уставу, оговоренному с муниципалитетами. Данная форма предполагает деятельность для оказания услуг с достаточно высокой доходностью (водораспределение, сбор отходов) |

|

Единый или многоцелевой публичный субъект |

Публично-правовая компания, имеющая одноцелевые или многоцелевые конкретные технические компетенции для коммунальных служб (распределение воды, сбор и удаление отходов, общественный транспорт, коммунальное отопление и управление территорией развития) |

|

Единый (интегрированный) территориальный государственный субъект |

Реализуется на основе решения муниципалитетов-участников в отношении введения общей политики, стратегических задач или развития общей инфраструктуры. Одна из главных задач межмуниципального взаимодействия заключается в координации общего экономического развития, повышении конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципалитетов |

|

Источник: Информационно-аналитические материалы о текущем состоянии, актуальных правовых проблемах и перспективах развития межмуниципального сотрудничества (к заседанию Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации). |

|

Вологодской области9 подтверждают, что межмуниципальное сотрудничество в малых и средних городах еще недостаточно развито (табл. 4). Взаимодействие между муниципалитетами осуществляется в основном через организацию и проведение каких-либо совместных мероприятий или проектов, обмен опытом или благодаря маятниковой миграции. Менее 15% опрошенных представителей местной власти сотрудничают с другими муниципальными образованиями по вопросам использования ресурсов соседних территорий, развития передвижных форм обслуживания населения, органи- зации совместного обслуживания объектов инфраструктуры.

Также в ходе опроса представителям органов местного самоуправления городских поселений был задан вопрос о приоритетных направлениях межмуниципального сотрудничества с соседними муниципалитетами. Исходя из представленных на рис. 2 данных, большинство респондентов видят перспективы в создании и развитии общих объектов инфраструктуры (57,1%) или совместном использовании уже имеющихся (42,9%). Свыше 40% опрошенных считают важным укреплять производственноэкономические и торговые связи.

Таблица 4. Распределение ответов респондентов на вопрос

«В каких формах осуществляется взаимодействие Вашего муниципального образования с соседними (имеющими общие границы) муниципальными образованиями (поселениями, районами, городскими округами)?», % от числа ответивших

|

Вариант ответа |

Доля ответивших |

|

Организация и проведение совместных мероприятий, проектов |

71,4 |

|

Обмен опытом деятельности органов власти по решению вопросов и проблем местного значения |

71,4 |

|

Маятниковая миграция (регулярные, ежедневные поездки населения из одного населенного пункта, места жительства в другой на работу или учебу и обратно) |

71,4 |

|

В рамках заключенных соглашений с органами местного самоуправления |

14,3 |

|

Наличие производственно-экономических связей между предприятиями, организациями из соседних муниципалитетов |

14,3 |

|

Развитие передвижных форм обслуживания населения |

14,3 |

|

Организация совместного обслуживания и развития инфраструктуры |

14,3 |

|

Использование ресурсов (природных и др.) соседнего муниципального образования |

14,3 |

|

Источник: результаты опроса глав муниципальных образований Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020 год. |

|

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос

«Какие направления межмуниципального сотрудничества являются наиболее приоритетными для участия в нем Вашего муниципального образования?», % от числа ответивших

Источник: результаты опроса глав муниципальных образований Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020 год.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: органы местного самоуправления городских поселений на практике реализуют в основном лишь организационные и информационные формы межмуници- пального взаимодействия, при этом имеется потребность в его развитии для решения вопросов совместного обслуживания объектов инфраструктуры и укрепления производственных связей.

В качестве главных факторов, препятствующих развитию межмуниципального сотрудничества, представители органов местного самоуправления отметили дефицит квалифицированных управленческих кадров (83,3%); отсутствие опыта организации и реализации межмуниципальных проектов и программ (66,7%); недостаток финансовых средств для развития межмуниципального взаимодействия (66,7%); ограничения транспортно-инфраструктурного характера (50%; рис. 3 ).

Об эффективности межмуниципального сотрудничества можно судить исходя из полученных синергетических эффектов от взаимодействия муниципальных образований и степени повышения эффективности управления социально-экономическим развитием в каждом из них. Сопоставление результатов, достигнутых при самостоятельных действиях муниципалитетов и полученных в результате сотрудничества, выступает основой оценки целесообразности их взаимодействия. В частности, в одной из работ [21] обосновывается целесообразность межмуниципального взаимодействия двух сельских поселений Краснодарского края (Староджерелиевского и Черургольского) в части предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания. В результате проведенных в исследовании расчетов было установлено, что организация межмуниципального сотрудничества позволяет сократить расходы бюджета в одном поселении на 21,5%, а в другом – на 24,8%.

Межмуниципальная кооперация может быть весьма эффективной в решении вопросов организации сбора и вывоза мусора; обеспечении жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; организации благоустройства и озеленения территорий и др. Однако в настоящее время реализация межмуниципального сотрудничества на практике требует развития организационно-правовых и финансово-бюджетных механизмов. Одной из главных причин отказа от межмуници-

Отсутствие аналитической информации о возможностях и потребностях других муниципалитетов

Выстраивание барьеров со стороны районных органов власти

Безынициативность органов местного самоуправления других муниципальных образований

Проблема разграничения имущества и собственности

Отсутствие межведомственной координации и взаимодействия всех уровней власти

Ограничения транспортно-инфраструктурного характера

Отсутствие финансовых возможностей для такого сотрудничества

Отсутствие опыта организации и реализации межмуниципальных проектов и программ в социальной и экономической сфере

Нехватка подготовленных управленческих кадров, способных эффективно руководить этими процессами

I 33,3

I 33,3

I 50,0

I 66,7

I 66,7

I 83,3

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Что, по Вашему мнению, затрудняет развитие межмуниципального сотрудничества?», % от числа ответивших

Источник: результаты опроса глав муниципальных образований Вологодской области, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020 год.

пального взаимодействия является наличие определенных рисков межмуниципальной кооперации, которые необходимо учитывать и соотносить с предполагаемыми выгодами. В частности, недостатками межмуниципальных хозяйствующих обществ выступают утрата права собственности на имущество, передаваемое этим организациям, и ограничение механизмов контроля со стороны органов местного самоуправления над функционированием данных организаций. Муниципальные образования, даже выступая учредителями некоммерческих организаций как одной из форм межмуниципального взаимодействия, не имеют возможности непосредственно определять содержание их работы и осуществлять контроль над распоряжением имуществом и оказанием муниципальных услуг10.

Потенциал и перспективы развития межмуниципального сотрудничества

Как показывают обзор зарубежной практики и отечественный опыт межмуниципального сотрудничества, данный инструмент обладает достаточно большим потенциалом в условиях ограниченности бюджетных средств муниципальных образований.

Одним из перспективных направлений развития межмуниципального сотрудничества, в том числе для малых и средних городов, может стать предоставление «горизонтальных» межбюджетных субсидий11. Указанный механизм открывает перспективы для развития межмуниципального «хозяйственного» сотрудничества, то есть возможности софинансирования различными муниципалитетами совместных проектов, мероприятий и создания межмуниципальных организаций. Согласно «Методическим рекомендациям по предоставлению «гори- зонтальных» субсидий на муниципальном уровне»12, разработанным Министерством финансов, условия их предоставления устанавливаются соглашениями между местными администрациями. Субсидии могут выделяться на реализацию мероприятий по трем основным направлениям (рис. 4).

Развитие межмуниципального сотрудничества возможно и за счет предоставления «горизонтальных» кредитов из бюджета одного муниципального образования в бюджет другого, при условии, что они входят в состав одного субъекта Российской Федерации13. Цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за его пользование устанавливаются органами местного самоуправления муниципалитета-кредитора.

Однако в России внедрению и эффективному использованию межмуниципального сотрудничества, в том числе в малых и средних городах, препятствует наличие определенных проблем. Впрочем, со стороны органов государственной власти признается как целесообразность развития различных форм взаимодействия между муниципальными образованиями, так и необходимость устранения обстоятельств, препятствующих его развитию. К примеру, в декабре 2020 года в Совете Федерации Федерального Собрания РФ было проведено заседание по вопросам межмуниципального сотрудничества, на котором были рассмотрены основные проблемы, препятствующие его развитию (рис. 5).

По итогам заседания был представлен развернутый список рекомендаций как для органов государственной власти (Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство юстиции РФ, Министерство финансов РФ и др.), так и для органов мест-

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ «ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ» СУБСИДИЙ оказание муниципальных услуг одним публично-правовым образованием потребителям, проживающим в другом (как правило, соседнем) публично-правовом образовании, в том числе в сфере образования, транспортного обслуживания населения и др.

проведение межрегиональных или межмуниципальных мероприятий, в том числе в сферах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, культуры, физической культуры и спорта и др.

осуществление совместных инвестиционных проектов, в том числе капитального строительства, включая сферу дорожной деятельности

Рис. 4. Направления предоставления «горизонтальных» субсидий на муниципальном уровне

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

-

- отсутствие эффективных организационно-правовых механизмов координации деятельности органов местного самоуправления в рамках межмуниципального сотрудничества с участием органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, в том числе при разработке и обеспечении взаимной согласованности документов стратегического планирования соответствующих муниципальных образований;

-

- непроработанность вопросов осуществления взаиморасчетов между бюджетами муниципальных образований при реализации проектов межмуниципального сотрудничества;

-

- недостаточная определенность правового статуса объектов, создаваемых в рамках проектов межмуниципального или агломерационного взаимодействия;

-

- недостаточная методическая поддержка муниципальных образований по правовым, организационным и финансовым вопросам межмуниципального сотрудничества

Рис. 5. Проблемы, препятствующие эффективному использованию межмуниципального сотрудничества в РФ

Источник: Информационно-аналитические материалы о текущем состоянии, актуальных правовых проблемах и перспективах развития межмуниципального сотрудничества (к заседанию Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)

ного самоуправления и советов муниципальных образований. В достаточно широком перечне направлений развития межмуниципального сотрудничества особого внимания заслуживает предложение о закреплении правовой возможности совместной разработки органами местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав агломерации, единой стратегии социально-экономического развития агломерации, а также иных совместных документов стратегического планирования. Вместе с тем, на наш взгляд, важно делать акцент не только на муниципальных образованиях, входящих в состав агломерации. Разработка межмуниципальных стратегий может осуществляться и для сельских муниципальных образований или, например, для малых и средних городов и прилегающих к ним территорий со схожей специализацией и проблемами социально-экономического развития.

Российским законодательством предусмотрена возможность создания и реализации стратегий для отдельной части субъекта РФ. Однако в России данный вариант используется крайне редко, имеющиеся в некоторых регионах документы преимущественно затрагивают вопросы развития лишь городских агломераций. При этом даже среди них не всегда учитываются отношения «центр – периферия», отражающие характер взаимодействия между муниципальными образованиями [22]. Среди территорий, включающих малые и средние города и сельские населенные пункты, практика разработки межмуниципальных стратегий и вовсе отсутствует. Объединение финансовых и административных ресурсов муниципальных образований могло бы позволить сэкономить значительную часть бюджетных средств уже на этапе создания самой стратегии в случае заказа ее разработки у сторонней научной или консалтинговой организации. Единая стратегия социальноэкономического развития двух или более муниципальных образований, основанная на межмуниципальном сотрудничестве, поможет не только объединить имеющиеся ресурсы для решения актуальных на текущий момент задач, но и определить направления социально-экономического развития на дальнейшую перспективу и в целом повысить эффективность муниципального управления.

Обратной стороной сотрудничества является конкуренция. Необходимо признать, что данная форма отношений между муниципальными образованиями по-прежнему распространена. В условиях недостатка собственных бюджетных средств малые и средние города вынуждены соперничать друг с другом за получение средств из вышестоящих бюджетов. Проектное финансирование прочно вошло в российскую практику, однако, как правило, оно производится на конкурсной основе. К примеру, в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды14 ежегодно предусмотрено выделение из федерального бюджета 5 млрд рублей, которые распределяются среди 80 победителей.

Разработка проектной документации для участия в конкурсе является весьма затратной, и многие небольшие муниципальные образования не располагают средствами для этого. Вместе с тем проблемы муниципалитетов, расположенных на одной территории, весьма схожи, и возможность подачи одной заявки, к примеру от малого города и соседних сельских поселений, позволила бы достичь значительной экономии ресурсов как на этапе разработки проектной документации, так и на этапе непосредственной реализации проекта.

Выводы

Таким образом, межмуниципальное сотрудничество можно рассматривать как один из инструментов управления социально-экономическим развитием малых и средних городов, позволяющий не только укрепить хозяйственные связи, но и на основе кооперации оптимизировать размещение объектов социальной и жилищно-коммунальной инфраструктуры. Взаимодействие муниципалитетов друг с другом способствует концентрации ресурсов, объединению имеющегося экономического потенциала и направлению его на реализацию более масштабных инвестиционных проектов. В российской практике наибольшую популярность приобрела ассоциативная форма взаимодействия муниципальных образований, тогда как создание межмуниципальных хозяйственных организаций не так распространено, хотя обладает большим потенциалом в части решения таких задач, как обеспечение водоснабжения, сбор и вывоз мусора, транспортное обслуживание населения и т. д.

География межмуниципального взаимодействия достаточно широкая: малые и средние города могут сотрудничать друг с другом как внутри одного района, так и внутри одного субъекта РФ, региона (например, Европейского Севера России или Дальнего Востока) или страны. Основой установления связи и развития взаимодействия могут вы- ступать территориальная близость, выгоды от решения схожих социально-экономических проблем и наличие каких-то общих характеристик, содержащих потенциальные возможности для развития всех муниципалитетов-участников [23].

В целом можно сказать, что в настоящее время межмуниципальное сотрудничество в России, в том числе в малых и средних городах, используется недостаточно активно в силу целого ряда причин, к основным из которых относятся дефицит финансовых ресурсов, недостаток опыта и нехватка подготовленных управленческих кадров по реализации межмуниципальных проектов или программ, отсутствие межведомственной координации и взаимодействия всех уровней власти и т. д. Однако нельзя не отметить, что со стороны органов государственной власти внимание к межмуниципальному сотрудничеству с каждым годом растет. К органам местного самоуправления малых и средних городов также приходит понимание, что территориям выгоднее сотрудничать, чем конкурировать друг с другом.

Полученные выводы вносят вклад в развитие представлений о межмуниципальном сотрудничестве как способе осуществления совместной деятельности муниципальных образований, а также как инструменте социально-экономической политики по их развитию. Результаты опроса глав городских поселений могут быть использованы органами государственной власти в целях оценки уровня внедрения межмуниципального сотрудничества в практику управления социально-экономическим развитием малых и средних городов, а также для определения причин, препятствующих этому. Представленная информация о возможных формах межмуниципального сотрудничества обладает практической значимостью для органов местного самоуправления и может применяться ими в рамках реализации своих полномочий и в процессе разработки межмуниципальных стратегий.

Список литературы Межмуниципальное сотрудничество как инструмент управления социально-экономическим развитием малых и средних городов

- Игнатьева А.В. Анализ проблемного поля развития системы местного самоуправления Российской Федерации // Местное право. 2020. № 5. С. 51-54.

- Секушина И.А. Тенденции социально-экономического развития малых и средних городов регионов Европейского Севера России // Научное обозрение. Сер. 1: Экономика и право. 2019. № 5. С. 73-90. DOI: 10.26653/2076-4650-2019-5-07

- Попадюк Н.К. Межмуниципальное взаимодействие как императив противостояния деструктивным процессам мирового финансово-экономического кризиса // Самоуправление. 2020. Т. 2. № 1 (118). С. 332-335.

- Гутникова Е.А. Межмуниципальное сотрудничество как фактор активизации экономического и социального развития // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. № 6 (24). С. 218-230.

- Остапец О.Г. Система правового регулирования межмуниципального сотрудничества в России // Вестн. Поволж. ин-та управления. 2017. Т. 17. № 1. С. 56-61.

- Teles P., Swianiewicz P. Inter-Municipal Cooperation in Europe. New York: Palgrave Macmillan, 2018. 354 р. DOI: 10.1007/978-3-319-62819-6

- Bel G., Sebo M. Does inter-municipal cooperation really reduce delivery costs? An empirical evaluation of the role of scale economies, transaction costs, and governance arrangements. Urban Affairs Review, 2021, no. 57 (1), pp. 153-188. DOI: 10.1177/1078087419839492

- Silva P., Teles F., Ferreira J. Intermunicipal cooperation: The quest for governance capacity? International Review of Administrative Sciences, 2018, no. 84 (4), pp. 619-638. DOI: 10.1177/0020852317740411

- Allers M.A., de Greef J.A. Intermunicipal cooperation, public spending and service levels. Local Government Studies, 2018, no. 44 (1), pp. 127-150. Available at: https://doi.org/10.1080/03003930.2017.1380630

- Pascaru M. Inter-municipal cooperation: World realities and Romanian strategies. Journal of Community Positive Practices, 2017, no. 17 (3), pp. 3-13. Available at: http://www.jppc.ro/index.php/jppc/article/view/196

- Rakar I., Ticar B., Klun M. Territorial changes to municipalities and inter-municipal cooperation: A comparative overview and orientations for Slovenia. Lex Lokalis, 2014, vol. 12, no. 3. Available at: https://doi.org/10.4335/12.3.731-748(2014)

- Ростанец В., Топилин А., Бурак П. Проблема консолидации процессов межрегионального и межмуниципального экономического сотрудничества: возможные подходы к исследованию // Проблемы теории и практики управления. 2015. № 7. С. 22-27.

- Москвина О.С. Неспанова И.В. Развитие межмуниципального сотрудничества как фактор активизации инвестиционных процессов в регионе (на примере Вологодской области) // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Экономика. 2020. Т. 28. № 3. С. 479-490. DOI: 10.22363/2313-2329-2020-28-3-479-490

- Козлова О.А., Макарова М.Н. Межмуниципальное сотрудничество как институт стратегического развития территории // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2018. Т. 11. № 3. С. 132-144. DOI: 10.15838/esc.2018.3.57.9

- Трофимова Н.В. Развитие межмуниципального сотрудничества в Республике Башкортостан // Единство. Гражданственность. Патриотизм: сб. науч. тр. к 100-летию Республики Башкортостан, 22-23 марта 2019 г. Уфа: Мир печати, 2019. С. 138-143.

- Соколова Л.Г., Астахова А.Л. Критерии обоснования развития эффективного межмуниципального сотрудничества // Тенденции развития науки и образования. 2020. № 61-5. С. 75-78.

- Ильинская Е.В. Межмуниципальное сотрудничество как инструмент повышения конкурентоспособности сельских муниципальных образований // Закономерности развития региональных агропродовольственных систем. 2017. № 1. С. 183-185.

- Павлов Ю.В. Развитие городских агломераций: проблемы и решения // Среднерус. вестн. обществ. наук. 2019. Т. 14. № 5. С. 112-140.

- Миронова С.М. Особенности реализации финансово-правового статуса муниципальных образований, входящих в городские агломерации // Правоприменение. 2020. Т. 4. № 1. С. 85-95.

- Колесников А.В. Организационно-правовое взаимодействие органов местного самоуправления как способ межмуниципального сотрудничества // Научное обозрение. Междунар. науч.-практ. журн. 2021. № 2. URL: https//srjournal.ru/2021/id304

- Арумова Е. Организационные схемы и механизмы межмуниципального сотрудничества // Государственное управление. 2013. № 5. С. 59-72.

- Кайбичева Е.И. Методические подходы к формированию межмуниципальных стратегий в контексте отношений «центр-периферия» // Региональная экономика: теория и практика. 2020. Т. 18. № 6.С.1036-1051.

- Социально-экономические проблемы локальных территорий: монография / Т.В. Ускова [и др.]. Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. 216 с.