Межрегиональная дифференциация оплаты труда педагогических работников дополнительного образования (часть 2)

Автор: Синица Арсений Леонидович

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Экономические исследования

Статья в выпуске: 2 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на то, что руководство страны поставило задачу повышения заработной платы педагогических работников дополнительного образования до уровня заработной платы педагогических работников общего образования, в настоящее время она не решена в большинстве регионов. Тем не менее президентские указы позволили приблизиться к этой цели, что означает их частичную эффективность. За время действия указов произошёл рост покупательной способности заработной платы педагогов, выраженной в доступных прожиточных минимумах, хотя его динамика была противоречивой. Всё это означает, что оценка результатов государственной политики в сфере оплаты труда педагогических работников дополнительного образования является актуальной темой. Различия между регионами как по отношению заработных плат, так и по доступным прожиточным минимумам продолжают оставаться высокими. Это обусловлено в первую очередь разным уровнем экономического развития российских регионов. Если в более экономически развитых субъектах РФ или в регионах со специализацией на добыче углеводородов положение педагогических работников в целом лучше, то в аграрных регионах со слабой обрабатывающей промышленностью заработная плата педагогических работников ниже. Среди них существуют некоторые исключения, но они в целом не сильно влияют на общую картину. Для улучшения ситуации необходимы меры, направленные на развитие и диверсификацию региональных экономик, повышение базового оклада педагогов дополнительного образования и предоставление им льгот (особенно в сельской местности), более активное информирование населения и чиновников о важности этой компоненты развития личности и усиление информационного обеспечения проводимой политики. Внести изменения в политику требуется оперативно, что связано с нестабильной геополитической обстановкой и необходимостью ускоренного развития отечественной экономики.

Дополнительное образование, заработная плата, покупательная способность, прожиточный минимум, педагогические работники, регионы России, региональная политика

Короткий адрес: https://sciup.org/143180225

IDR: 143180225 | УДК: 331.2+338.001.36, | DOI: 10.52180/1999-9836_2023_19_2_2_169_180

Текст научной статьи Межрегиональная дифференциация оплаты труда педагогических работников дополнительного образования (часть 2)

Объект исследования : государственная политика в сфере образования. Предмет исследования: заработная плата педагогических работников дополнительного образования. Цели исследования: 1) анализ отношения заработной платы педагогов дополнительного образования к заработной плате педагогов общего образования; 2) изучение покупательной способности заработной платы педагогов дополнительного образования в регионах России с учётом их экономической специализации и уровня экономического развития в 2013–2020 годах; 3) разработка предложений по совершенствованию политики в сфере дополнительного образования в целом и в отношении заработной платы педагогических работников. Гипотеза исследования: заработная плата в дополнительном образовании ниже по сравнению с общим образованием, но ситуация улучшается; покупательная способность заработной платы педагогов дополнительного образования низкая, в некоторых регионах она не позволяет содержать даже одного ребёнка; размер заработной платы в дополнительном образовании и её покупательная способность достаточно сильно зависит от экономической специализации регионов и их уровня экономического развития.

Россия позиционирует себя как социальное государство (ст. 7 Конституции РФ), поэтому повышение уровня жизни населения в целом и его отдельных групп соответствует стратегическим интересам страны. Данная цель также выделяется и в ст. 2 Конвенции 117 Международной организации труда1 («повышение жизненного уровня рассматривается в качестве основной цели при планировании экономического развития»).

В первой части статьи мы рассмотрели показатели, с помощью которых можно оценивать результаты политики в отношении оплаты труда педагогических работников. Они представлены в Указе Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей» (далее – Указ Президента России № 761) и в Указе Президента

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ Президента России № 597). Про дополнительное образование говорится только в Указе Президента России № 761. В нём заработная плата педагогических работников дополнительного образования сравнивается с заработной платой педагогических работников общего образования, которая в соответствии с Указом Президента № 597 должна составлять 100 % от средней заработной платы по региону. В первой части статьи заработная плата педагогов дополнительного образования сравнивалась со средней по региону заработной платой. Было показано, что заработная плата педагогов дополнительного образования в большинстве регионов ниже средней по региону заработной платы, что означает достаточно низкую значимость этого уровня системы образования для власти.

Остаётся рассмотреть два вопроса. Первый из них: как соотносится заработная плата педагогов дополнительного образования и педагогов общего образования? Этот вопрос мы затрагиваем в меньшей степени, так как он важен лишь для оценки формальной успешности Указа № 761 и не позволяет оценить покупательную способность заработной платы педагогов дополнительного образования. Второй вопрос – об уровне жизни – более актуален для повседневности, потому что при формально успешной политике педагоги и члены их семей могут быть сильно ограничены в приобретении даже базовых товаров и услуг, что фактически означает её провал.

Предмет и метод исследования

В данной статье мы продолжаем рассматривать динамику показателей, характеризующих заработную плату педагогических работников в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования в 2013–2020 годах и их связь с уровнем экономического развития регионов с использованием классификации [1]. Для этого мы изучаем отношение заработной платы педагогов дополнительного и общего образования за 2013–2020 годы в целом, а также используем покупательную способность заработной платы педагогов для оценки уровня жизни педагогических работников и членов их семей. Она корректно описывает социально-экономическое положение населения [2–6] и является важным показателем, характеризующим достигнутый уровень жизни [7]. Методология покупательной способности использовалась в наших предыдущих работах [8]. Переход к новой методике расчёта прожиточного минимума, который в России крайне низок [9], окажет на государственную политику отрицательное влияние [10], например, нарушатся долгосрочные временные ряды, что повлечёт за собой несопоставимость данных.

Данная работа не лишена ограничений. Во-первых, данные Росстата не позволяют оценить, как формируется заработная плата педагогических работников. Так, у школьных учителей вместе с ростом заработной платы наблюдался значительный рост педагогической нагрузки, и мы не исключаем такого же ухудшения положения и для педагогов дополнительного образования. Во-вторых, массовые репрезентативные обследования педагогических работников не проводятся, поэтому мы не знаем их демографические установки, число детей и душевой доход. Мы не говорим про их склонности в сфере демографического поведения с учётом экономических особенностей данной профессии, а следовательно, не знаем в какой степени низкая заработная плата влияет на рождаемость в этой профессиональной группе. В-третьих, мы говорим про номинальное распределение, а не про реальное. Например, не учитываются существующие задержки заработной платы и реальный доход в каждой конкретной семье педагогических работников. Наконец, мы не касаемся вопроса того, насколько прожиточный минимум позволяет удовлетворять потребности населения на минимальном уровне. Однако даже имеющихся данных достаточно для того, чтобы делать вполне содержательные выводы о тенденциях развития системы дополнительного образования.

Динамика заработной платы педагогических работников дополнительного образования по сравнению с заработной платой педагогических работников общего образования

Заработная плата педагогов дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях на начало рассматриваемого периода составляла лишь 77,1 % от заработной платы педагогических работников общего образования. Целевой норматив выполнялся только в Ненецком АО (108,4 %), ещё два региона были близки к его достижению – Республика Бурятия (98,3 %) и Саратовская область (96,4 %). В Москве и Санкт-Петербурге показатели были наихудшими: 40,1 % и 40,7 %, соответственно. Отношение заработных плат в остальных регионах попадало в интервал 50–90 %.

Отметим значительную дифференциацию регионов, если учитывать их экономическую специализацию. Финансовые центры и менее развитые сырьевые регионы показывали результаты значительно ниже среднего по стране уровня. Высокоразвитые добывающие регионы и развитые регионы с диверсифицированной экономикой были очень неоднородны и находились преимущественно в группах с наибольшим и наименьшим отношением. В свою очередь развитые регионы с ориентацией на обрабатывающую промышленность концентрировались в группе с отношением ниже среднего, а развитые добывающие и менее развитые аграрные регионы – вокруг среднего значения. Сильная неоднородность просматривалась и в отношении наиболее многочисленных среднеразвитых регионов: промышленно-аграрные имели отношение, скорее, ниже среднего, а аграрно-промышленные – скорее, выше среднего.

Оценим динамику целевого соотношения за 2013–2020 годы (рисунок 1). Она позволит понять, как регионы с разным уровнем экономического развития справились с задачей его повышения.

Высокоразвитые финансовые центры изначально сильно отставали и продемонстрировали крайне высокий темп прироста целевого соотношения, потому что финансовые ресурсы позволяли сделать это. По приросту отношения заработных плат высокоразвитые добывающие регионы были неоднородными, хотя в целом прирост в них был ниже среднего из-за высоких отношений во многих из них на начало периода.

Прирост в развитых регионах был ниже. В рамках этой группы регионы с диверсифицированной и добывающей экономикой были более неоднородны, отношение увеличилось в них в меньшей степени. Развитые регионы с ориентацией на обрабатывающую промышленность оказались более однородной группой с большим числом регионов с приростом выше среднего. В целом можно говорить, что за исключением ряда регионов, преимущественно добывающих, прирост был выше в регионах с изначально более низким отношением.

Прирост в менее развитых сырьевых регионах был ниже по сравнению с менее развитыми аграрными регионами, которые были более однородными и концентрировались в группах со средним и выше среднего приростом. Менее развитые регионы присутствовали во всех группах по уровню прироста, но их было больше среди регионов с приростом выше среднего.

Рисунок 1. Прирост отношения заработной платы педагогов дополнительного образования к заработной плате педагогов общего образования за 2013–2020 годы (в %)

Figure 1. Ratio of Salaries of Pedagogical Employees of Extracurricular Education to Salaries of Pedagogical Employees of

General Education in 2013–2020 (in %)

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

Среднеразвитые регионы тоже представлены во всех группах, но всё же их было больше в группе с приростом ниже среднего. Промышленно-аграрные регионы показали гораздо лучшие результаты по сравнению с аграрно-промышленными, которые составляли более половины от всех регионов с наименьшим приростом.

Экономические особенности регионов оказывали влияние на темпы прироста заработной платы. Несмотря на некоторые исключения, педагоги дополнительного образования из сельскохозяйственных регионов были в гораздо худшем положении по сравнению с педагогами из регионов с другой специализацией.

К 2020 г. высокоразвитые финансовые центры значительно улучшили своё положение и вошли в группу лидеров. Аутсайдером по-прежнему являлась Москва с 69,6 %, уступающая даже среднеразвитой аграрно-промышленной Республике Северная Осетия (84,9 %). Улучшив своё положение, поляризованными остались высокоразвитые добывающие регионы, как и развитые регионы с диверсифицированной экономикой. В группе со средним и ниже среднего отношением продолжили находиться развитые регионы с ориентацией на обрабатывающую промышленность, а развитые добывающие регионы несколько улучшили своё положение. Менее развитые сырьевые и среднеразвитые аграрно-промышленные регионы име- ли отношение заработных плат ниже среднего, а менее развитые аграрные и среднеразвитые промышленно-аграрные регионы равномерно расположились в общем списке. Наиболее вероятное объяснение связано с тем, что основные усилия властей были направлены на доведение заработных плат школьных учителей до уровня средней по региону заработной платы, а дополнительному образованию уделялось меньше внимания, поэтому помимо экономической специализации региона на отношение влиял и размер заработных плат в целом и в профильных отраслях.

Рассматривая усреднённое целевое отношение за весь период, отметим, что субъекты РФ распределены равномерно (таблица 1). Не представленные в таблице регионы имели значение 87,0–95,1 % и в целом место в списке определялось, за некоторыми исключениями, уровнем экономического развития региона. В регионах с сельскохозяйственной и обрабатывающей специализацией отношение заработных плат было в среднем ниже. Исходя из данных, наилучшим положение педагогов дополнительного образования было в 2018–2019 годах, когда целевое отношение превышало 100 % в 75 и 63 регионах, соответственно, а отношение по стране составляло 104,6 % и 103,5 %. В 2020–2021 годах относительно 2019 г. ситуация была достаточно благоприятной, но эта тема требует отдельного изучения.

Таблица 1

Регионы с наибольшим и наименьшим отношением заработных плат педагогов дополнительного образования к заработным платам педагогов общего образования за 2013–2020 годы в целом (в руб.)

Table 1

Regions with the Highest and the Lowest Ratios Salaries of Pedagogical Employees of Extracurricular Education to Salaries of Pedagogical Employees of General Education in 2013-2020 (in Rub.)

|

Регион |

Отношение |

Регион |

Отношение |

|

Ненецкий АО |

104,6 |

Алтайский край |

86,8 |

|

Республика Бурятия |

97,3 |

Республика Тыва |

86,6 |

|

Новосибирская область |

96,7 |

Забайкальский край |

86,0 |

|

Красноярский край |

96,2 |

Вологодская область |

85,8 |

|

Саратовская область |

95,9 |

Республика Марий Эл |

85,5 |

|

Сахалинская область |

95,9 |

Астраханская область |

85,4 |

|

Удмуртская Республика |

95,8 |

Республика Татарстан |

83,8 |

|

Белгородская область |

95,6 |

Еврейская автономная область |

81,0 |

|

Владимирская область |

95,2 |

г. Санкт-Петербург |

73,2 |

|

Ростовская область |

95,1 |

г. Москва |

61,0 |

Источник: составлено автором на основе итогов федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки. URL: employment_salaries (дата обращения: 25.02.2023).

Уровень жизни педагогических работников дополнительного образования в 2013–2020 годах

Отношение заработной платы педагогов дополнительного образования к средней по региону заработной плате или к заработной плате педагогов общего образования даёт важную информацию об их положении, но не позволяет оценить, насколько её хватает для восстановления сил работников и содержания нетрудоспособных членов их семей. Для этого необходимо рассмотреть покупательную способность заработной платы. Мы сравниваем заработную плату педагогических работников с прожиточным минимумом и пытаемся определить, сколько детей может содержать один педагогический работник, обеспечивая себе и им уровень жизни в размере весьма и весьма скромного прожиточного минимума. Допускаем, что у них могут быть доходы от репетиторства, приусадебного участка, сдачи имущества в наём и прочих видов деятельности, но эти доходы не связаны с официальной оплатой труда, поэтому мы их не учитываем.

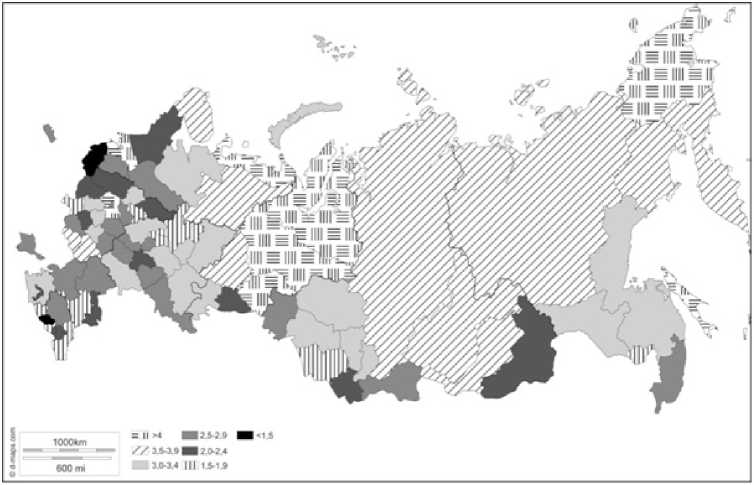

Как мы видим, в 2013 г. почти в 10 % регионов педагогические работники на свою заработную плату не могли содержать на минимальном уровне даже одного ребёнка, но более чем в половине регионов её хватало для содержания более чем полутора детей (таблица 2). Несмотря на то, что в 2014 г. положение работников немного улучшилось, в 2015 г. в полной мере сказалось влияние экономических санкций, введённых против России после присоединения Крыма. Число регионов, в которых педагогические работники могли содержать двух и более детей, сократилось в два раза, а количество субъектов РФ, в которых родители не могли содержать одного ребёнка, увеличилось в пять раз и составило почти четверть от всех регионов. К 2017 г. экономика смогла приспособиться к новым условиям, и покупательная способность заработной платы педагогических работников стала улучшаться. В результате число регионов с наиболее низкой покупательной способностью заработной платы сократилось до уровня 2014 г., а в последующие годы и вовсе стало минимальным. Соответственно, число субъектов РФ с наиболее высокой покупательной способностью значительно возросло. Несмотря на снижение доходов бюджета в 2020 г. из-за коронавирусной инфекции и ухудшение показателей, уровень жизни педагогов дополнительного образования по сравнению с 2014 г. формально повысился.

В 2013 г. педагогические работники во всех высокоразвитых регионах с ориентацией на добычу полезных ископаемых, за исключением Республики Коми, могли содержать на свою заработную плату более двух детей (рисунок 2). Несмотря на то, что в финансовых центрах покупательная способность была очень низкой, в Московской области они так же могли содержать более двух детей.

Таблица 2

Распределение регионов России по уровням покупательной способности заработной платы педагогических работников дополнительного образования в 2013–2020 годы

Table 2

Distribution of the Regions of Russia by the Levels of the Purchasing Power of Salaries of Pedagogical Employees of Extracurricular Education in 2013–2020

Рисунок 2. Покупательная способность заработной платы педагогических работников дополнительного образования в 2013 году

Figure 2. Purchasing Power of Salaries of Pedagogical Employees of Extracurricular Education in 2013

|

2013 |

2014 |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

|

|

Менее 1 ребёнка |

8 |

4 |

19 |

17 |

4 |

1 |

1 |

2 |

|

От 1 до 1,5 детей2 |

29 |

25 |

35 |

35 |

25 |

14 |

12 |

16 |

|

От 1,5 до 2 детей |

31 |

31 |

20 |

23 |

34 |

31 |

33 |

35 |

|

Более 2 детей |

15 |

23 |

11 |

10 |

22 |

39 |

39 |

32 |

Источник: расчёты автора на основе данных Росстата.

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

-

2В развитых регионах с диверсифицированной экономикой (за исключением Самарской области) педагоги могли содержать от полутора до двух детей, что несколько ниже по сравнению с высокоразвитыми добывающими регионами. Развитые регионы с ориентацией на обрабатывающую промышленность формировали наиболее неоднородную группу, но покупательная способность в целом там была на уровне регионов с диверси фицированной экономикой. На этом фоне нега-

- тивными показателями выделялась Вологодская область. В свою очередь регионы с ориентацией на добывающую промышленность были самой однородной группой, состоявшей из регионов, в которых педагоги могли содержать от полутора до двух детей.

Менее развитые регионы разделились на две группы. В аграрных регионах предоставляли заработную плату, достаточную для содержания менее полутора детей (в Республиках Калмыкия и Дагестан она была ещё ниже). В группе сырьевых регионов покупательная способность заработной платы была выше, а существующая в ней неодно- родность обусловлена районными коэффициентами и размерами прожиточного минимума.

Однородность покупательной способности просматривается в показателях среднеразвитых промышленно-аграрных регионов. В них заработной платы педагогов хватало для содержания от полутора до двух детей или от одного до полутора ребёнка, впрочем, последних регионов больше. Аграрно-промышленные регионы показали большее разнообразие, среди них были как лидеры, так и аутсайдеры. Среди последних наиболее низкую покупательную способность заработной платы в масштабе всей страны имели Псковская область и Алтайский край, в которых совершенно невозможно содержать даже одного ребёнка. Проблема низкой оплаты труда педагогов в этих регионах касается всех уровней системы образования.

Как мы отметили выше, в 2020 г. положение педагогов дополнительного образования улучшилось (рисунок 3), что заметно в отношении наиболее развитых регионов. В 2020 г. во всех высокоразвитых регионах вне зависимости от их экономической специализации они могли содержать более двух детей.

Покупательная способность заработной платы педагогов в развитых регионах также значительно повысилась. Все развитые регионы с диверсифицированной экономикой смог- ли обеспечить заработную плату, достаточную для содержания от полутора до двух детей или более двух детей. Среди развитых регионов с ориентацией на обрабатывающую промышленность лишь три субъекта РФ не относились к группе наиболее с высокой покупательной способностью. В развитых регионах с ориентацией на добывающую промышленность педагоги могли содержать более двух детей и лишь два субъекта РФ смогли обеспечить уровень от полутора до двух детей.

Менее развитые регионы продолжали формировать две группы. Регионы с ориентацией на добывающую промышленность, за исключением Забайкальского края, который демонстрировал очень низкие результаты, заработной платы хватало для воспитания более двух детей. Аграрные регионы, где просматривается большая однородность, показали более низкую покупательную способность. В большинстве из них она позволяла содержать от одного до полутора детей.

Значительно улучшилось положение педагогических работников в среднеразвитых промышленно-аграрных регионах. Среди них осталось всего два региона, в которых заработной платы хватало на содержание от одного до полутора детей. Также в этой группе появилось три региона

Рисунок 3. Покупательная способность заработной платы педагогических работников дополнительного образования в 2020 году

Figure 3. Purchasing Power of Salaries of Pedagogical Employees of Extracurricular Education in 2020

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

с наиболее высокой покупательной способностью. Хорошую динамику показали аграрно-промышленные регионы. Их основу составили регионы с заработной платой, достаточной для содержания от полутора до двух детей.

Несмотря на повышение уровня жизни к 2020 г., уровень экономического развития всё же оказывал влияние на покупательную способность заработной платы. Отметим очевидное, при прочих равных регионы с ориентацией на добычу полезных ископаемых имели более высокую покупательную способность.

Для минимизации годичных колебаний необходимо рассмотреть усреднённое распределение регионов за весь рассматриваемый период (рисунок 4). В целом оно подтверждает выводы для 2013 и 2020 годов, однако колебания, которые происходили в отдельные годы, и постоянные тенденции роста или снижения рассматриваемого отношения на нём не видны.

В высокоразвитых финансовых центрах – городах федерального значения из-за низких на- чальных показателей покупательная способность была на уровне гораздо менее развитых регионов. Лишь Московская область обеспечивала заработную плату, достаточную для содержания двух и более детей. В высокоразвитых сырьевых регионах педагоги могли воспитывать двух и более детей на протяжении почти всего рассматриваемого периода.

Однородность в виде высокой покупательной способности в развитых регионах с диверсифицированной экономикой позволяла педагогам содержать в среднем более полутора детей. В более неоднородной группе регионов с ориентацией на обрабатывающую промышленность они могли содержать более одного ребёнка. Чуть худшие результаты по сравнению с высокоразвитыми регионами со специализацией на углеводородах показали регионы с ориентацией на добывающую промышленность (педагоги могли содержать более полутора детей).

Среди менее развитых регионов лишь в Забайкальском крае покупательная способность

Рисунок 4. Покупательная способность заработной платы педагогических работников дополнительного образования в 2013–2020 годах

Figure 4. Purchasing Power of Salaries of Pedagogical Employees of Extracurricular Education in 2013–2020

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

Примечание : рассматривается весь период в целом; 4 – содержание более двух детей; 3,5–3,9 – содержание не менее полутора детей (в большей части периода – не менее двух); 3,0–3,4 – содержание не менее полутора детей (в отдельные годы – не менее одного); 2,5–2,9 – содержание не менее одного ребёнка (в отдельные годы в некоторых регионах – более двух); 2,0–2,4 – содержание не менее одного ребёнка (в отдельные годы не могли содержать даже одного ребёнка, отсутствие регионов, в которых могли содержать более двух детей); 1,5–1,9 – не могли содержать даже одного ребёнка (менее, чем в половине лет); менее 1,5 – не могли содержать даже одного ребёнка (более, чем в половине лет).

заработной платы была низкой, тогда как в остальных педагоги могли содержать не менее полутора детей. В аграрных регионах юга России (особенно в Республиках Северного Кавказа) она была наиболее низкой в масштабах страны. В них педагоги не могли содержать даже полтора ребёнка. Однако в добывающих регионах, включающих в себя районы Крайнего Севера, покупательная способность выше (педагоги могли содержать не менее полутора детей).

Если сравнить развитые и среднеразвитые регионы, уровень жизни педагогов в последних был явно ниже. Среди них выделялись три региона с наиболее низкой покупательной способностью: Псковская область, Кабардино-Балкарская Республика и Алтайский край. За весь рассматриваемый период педагоги в большинстве среднеразвитых промышленно-аграрных регионов могли содержать не менее одного ребёнка. Вследствие вступивших в силу санкций, в 2015–2016 гг. не было ни одного региона в этой категории, в которых педагоги могли содержать двух и более детей, а в пяти регионах из 15 – заработной платы не хватало на содержание даже одного ребёнка. Ситуация близкая к критической сложилась в аграрно-промышленных регионах, которые показали более низкие результаты, приближённые к менее развитым регионам. Так, в девяти из 25 регионов в отдельные годы заработной платы не хватало для содержания даже одного ребёнка. В среднем же за весь период заработной платы хватало для содержания более полутора детей лишь в пяти регионах.

Заключение

Несмотря на то, что указы Президента России позволили повысить оплату труда педагогов дополнительного образования, приоритет этого вопроса продолжает оставаться невысоким. Если формально поставленная цель была почти достигнута, то фактически заработная плата педагогов в настоящее время всё ещё заметно меньше средней по региону. Низкая оплата труда педагогов дополнительного образования означает низкий уровень жизни педагогов и членов их семей и не позволяет обеспечить даже простое воспроизводство педагогических кадров. В условиях острого военно-экономического противостояния с рядом зарубежных стран недостаточное внимание к оплате труда педагогических работников снижает потенциал страны. Также можно предполагать, что низкая покупательная способность заработной платы является одним из значимых факторов низкой рождаемости в семьях педагогов, хотя вопрос о факторах рождаемости, конечно, нельзя свести только к доходам и уровню жизни населе- ния. Важной нерешённой проблемой являются большие межрегиональные различия покупательной способности заработной платы педагогов. Необходимы меры, направленные на устранение представленных недостатков, поскольку это позволит повысить качество образования, что положительно повлияет на развитие общества и экономики, так как некоторые недоработки общего образования будут скомпенсированы. Данное направление повышения конкурентоспособности национальной экономики весьма актуально, если учесть, что серьёзные проблемы в системе образования свойственны не только России [11].

Постановка вопроса о введении оплаты труда с учётом нагрузки детьми в семье в условиях демографического кризиса не лишена смысла, хотя из-за противоречивых потенциальных последствий предварительно необходимо очень тщательно оценить её плюсы и минусы. Тем не менее, вероятность такого события можно оценивать как очень низкую. В связи с этим можно выделить три основных направления государственной политики повышения заработной платы педагогов.

Наиболее важным из них является повышение уровня экономического развития регионов и более равномерное экономическое развитие страны. В двух частях статьи мы показали, что в более экономически развитых регионах положение педагогов дополнительного образования в целом лучше, исключения – некоторые регионы с обрабатывающей промышленностью. По сравнению с сельскохозяйственными лучше ситуация обстоит в добывающих регионах. Следовательно, более высокий ВРП на душу населения, более диверсифицированная экономика или специализация на более экономически выгодной деятельности позволяют поддерживать более высокий уровень жизни педагогов и членов их семей.

Вторым направлением является регулирование доходов и расходов педагогов. К ним можно отнести, например, льготы по ЖКХ и проезд в общественном транспорте (особенно в сельской местности), более быстрое движение в очереди на получение жилья, ускоренное получение мест в дошкольные образовательные организации, предоставление оборудования (например, компьютеров, принтеров и проекторов для сельских педагогов) за счёт средств бюджетов, компенсацию стоимости путёвок и проезда к месту отдыха. Также необходимо дальнейшее повышение заработной платы педагогических работников, в первую очередь базовой части, которая не зависит от дополнительных выплат. Выгодополучателями в таком случае становятся производители товаров и услуг, так как низкий уровень жизни ограничивает спрос на них.

Третье направление включает в себя прочие меры. Среди них наиболее значимой является повышение спроса на дополнительное образование, особенно в сельской местности (в первую очередь в сферах массового спорта и эстетики), которое возможно в условиях большей информированности население о важности дополнительного образования.

Некоторый эффект даст усиление информационно-аналитического сопровождения реализуемой политики, например, публикация данных не только о средней заработной плате педагогов, но и о медианной заработной плате. О значимости дополнительного образования необходимо говорить и представителям органов власти, которые не всегда понимают его важность и необходимость для социально-экономического развития территории. Без желания властей реально улучшить ситуацию ни одна мера не будет эффективной, а если не решать проблему низкой оплаты труда педагогов, не увеличивать государственные и муниципальные расходы Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2030 г. не будет эффективным инструментом государственной политики.

Необходим мониторинг, целью которого является проверка соответствия заработной платы педагогов стоимости определённого набора товаров и услуг, который вряд ли будет введён, так как он покажет их низкий уровень жизни. Тем не менее подход, использующий в качестве границ уровня жизни прожиточный минимум и систему бюджетов разных уровней [12–14], является перспективным, поскольку позволяет сравнивать территории и профессиональные группы в рамках единой методологии и способен повысить качество управления социально-экономическими процессами.

Однако сводить все проблемы к заработной плате было бы неверно. Необходим более глубокий анализ, который включал бы широкий круг вопросов социально-экономического характера, особенно в отношении статуса и социального самочувствия педагогов. Требуется больше обследований всех уровней системы образования, проводимых по подобию [15]. Желательно, чтобы они были репрезентативны на федеральном уровне, впрочем, и региональный уровень способен дать важную информацию об имеющихся тенденциях, а также мнении и отношении к ним педагогического сообщества, родителей и детей.

Данная и предыдущие наши статьи показали, что санкции, введённые против России в 2014 г., привели к значительному снижению уровня жизни педагогических работников на всех уровнях системы образования. Усиление санкционного давления будет иметь следствием замедление экономического развития страны и бюджетный дефицит, что приведёт к ухудшению положения всех работников бюджетного сектора в целом и работников системы образования в частности. Меры, которые должны помочь избежать негативного развития событий в сфере дополнительного образования, следует начинать разрабатывать уже сейчас. И в первую очередь они должны касаться оплаты труда и уровня жизни педагогических работников, чей вклад в развитие научнотехнического потенциала страны нельзя недооценивать, так как дополнительное образование нацелено на гармоничное развитие личности. При этом акцент должен делаться не на элитарном, а на массовом образовании. В противном случае в небольшом числе регионов будет наблюдаться концентрация детей, чей потенциал смогли раскрыть, а на остальной территории страны будет происходить дальнейшее снижение уровня и качества жизни [16].

Для достижения массовости в условиях низких доходов в семьях с детьми государство должно взять на себя как можно больше затрат на осуществление дополнительного образования. В первую очередь необходимо повышать долю бесплатного образования и модернизировать имеющуюся сеть организаций, что особенно важно для сельской местности и малых городов, так как в условиях крайне низкого уровня жизни родители зачастую имеют более важные расходы, а слабая транспортная инфраструктура ограничивает пространственную доступность образования и развитие детей. В результате наблюдаемый спрос на дополнительное образование там ниже по сравнению с реально имеющимся. Несмотря на то, что при школах и библиотеках ведётся определённая работа, сотрудники этих организаций не всегда владеют направлениями подготовки, которые интересны детям (например, современные танцы, иностранные языки, компьютерная техника и тому подобные). Максимально бесплатным дополнительное образование должно быть и в городской местности, поскольку в современных реалиях в крупных городах даже двое детей зачастую означает бедность семьи [17]. В своё время Е.Ф. Канкрин, министр финансов Российской Империи, который по долгу службы должен был минимизировать расходы, отмечал, что в отношении государственных учебных заведений «никогда не следует помышлять о доходах» [18, с. 258]. Безусловно, он прав, так как раскрытие даже одного одарённого ребёнка с лихвой отобьёт все затраты на содержание сети образовательных организаций, будет способствовать развитию соответствующих тематических направлений и вовлечению в них новых талантливых детей. Мы видели это в советский период на примерах авиамоделирования, космоса и хоккея. В условиях очень слабого здоровья современных детей и недостатка эстетического воспитания развитие системы дополнительного образования (массо- вого спорта, а не спорта высоких достижений, живописи и музыки) является шагом, который позволит сэкономить в будущем значительные государственные и личные финансовые ресурсы на здравоохранение, поддержание общественного порядка и развитие гражданского общества.

Список литературы Межрегиональная дифференциация оплаты труда педагогических работников дополнительного образования (часть 2)

- Голяшев А.В., Григорьев Л.М. Типы российских регионов: устойчивость и сдвиги в 2003-2013 годах. М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. 2014. 48 с.

- Белехова Г.В., Россошанский А.И., Чекмарева Е.А. Возможности повышения уровня жизни населения за счёт роста заработной платы // Вопросы территориального развития. 2015. № 8(28). С. 1-16. URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/1632?_ lang=en (дата обращения: 25.01.2023). EDN UZEPUZ

- Левченко О.В. Влияние покупательной способности населения на смертность детей до 5 лет // Здоровье населения и среда обитания. 2016. № 12(285). С. 7-10. EDN XDEEYV

- Левченко О.В. Влияние покупательной способности населения на младенческую смертность // Здоровье населения и среда обитания. 2017. № 1(286). С. 33-36. https://doi.org/10.35627/2219-5238/2017-286-1-33-36; EDN XXRFJH

- Литвинцева Г.П. Денежные доходы населения регионов России с учётом покупательной способности рубля и скрытых доходов // Вопросы статистики. 2008. № 6. С. 29-38. EDN MTGWRX

- Литвинцева Г.П., Воронкова О.В., Стукаленко Е.А. Региональное неравенство доходов и уровень бедности населения России: анализ с учётом покупательной способности рубля // Проблемы прогнозирования. 2007. № 6(105). С. 119-131. EDN ICIUBF

- Литвинов В.А. Покупательная способность россиян в условиях кризиса // Уровень жизни населения регионов России. 2009. № 8-9. С. 98-104. EDN MBWJJB

- Синица А. Л. Заработная плата как фактор размера семьи педагогических работников общего образования // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2019. Т. 17. С. 415-435. https://doi.org/10.29003/m828. sp_ief_ras2019/415-435; EDN JIVKBG

- Ржаницина Л.С. Соболева И.В. О методологии определения показателя прожиточного минимума // Уровень жизни населения регионов России. 2012. № 10-11. С. 98-108. EDN NRSGZO

- Корнейчук Б.В. Новая методика расчёта прожиточного минимума: проблемы теории и практики // Экономическая политика. 2021. Т. 16. № 6. С. 120-139. https://doi.org/10.18288/1994-5124-2021-6-120-139; EDN GYGUIQ

- Гудлэд Дж. Вот что называется школой. М.: Просвещение. 2008. 475 с.

- Квалиметрия жизни / Г.Г. Азгальдов, В.Н. Бобков, В.Я. Ельмеев, Ю.С. Перевощиков, В.А. Беляков. М.: Всероссийский центр уровня жизни. 2006. 820 с. EDN QOGJYF

- Бобков В.Н. Вопросы теории, методологии изучения и оценки качества и уровня жизни населения // Уровень жизни населения регионов России. 2009. № 6. С. 3-15. EDN LMBGRR

- Бобков В.Н. Экономические аспекты демографической политики в России // Уровень жизни населения регионов России. 2013. № 3. С. 4-6. EDN QAMNBR

- Мониторинг эффективности школы. Что изменилось в работе учителя за последние годы (2014-2017 гг.) / Е.М. Авраамова, Т.Л. Клячко, Д.М. Логинов, Е.А. Полушкина, Е.А. Семионова, Г.С. Токарева / гл. ред. Т.Л. Клячко. М.: РАНХиГС, 2018. 35 с. URL: https://www.ranepa.ru/images/News/2018-04/24-04-2018-3-monitoring-shkola.pdf (дата обращения: 25.01.2023).

- Синица А.Л. Проблемы и тенденции развития массовой и элитарной систем общего образования в регионах Крайнего Севера // Арктика и Север. 2021. № 44. С. 173-200. https://doi.org/10.37482/issn2221-2698.2021.44.173; EDN GPFIZV

- Елизаров В.В., Синица А.Л. Факторы бедности семей с детьми и перспективы её снижения // Уровень жизни населения регионов России. 2019. № 2(212). С. 63-75. https://doi.org/10.24411/1999-9836-2019-10065; EDN MZVLOC

- Канкрин Е.Ф. Мировое богатство, национальное богатство и государственное хозяйство, или Новый взгляд на политическую экономию // Мировое богатство и национальная экономика. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018. С. 133-309.