Межрегиональное и трансграничное сотрудничество на пространстве Союзного государства Беларуси и России: проблемы и возможности

Автор: Слугина А.Н.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Государственного управления и международные отношения

Статья в выпуске: 3 т.13, 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение: потенциал роста интеграционной привлекательности Союзного государства Беларуси и России кроется в совершенствовании межрегионального и трансграничного сотрудничества, способного создать новые перспективы его динамичного развития, влияния на мировой рынок и улучшения геополитической ситуации на его внешних границах.

Взаимодействие, интеграция, межрегиональное сотрудничество, политические элиты, прямые контакты, регион, союзное государство беларуси и России, трансграничное сотрудничество

Короткий адрес: https://sciup.org/147246701

IDR: 147246701 | УДК: 323(470+476) | DOI: 10.17072/2218-9173-2021-3-423-443

Текст научной статьи Межрегиональное и трансграничное сотрудничество на пространстве Союзного государства Беларуси и России: проблемы и возможности

Интеграционные процессы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь сталкиваются с внешними и внутренними вызовами и угрозами. Новые политические и экономические реалии, деструктивное влияние внешних акторов, наличие серьезных проблем на площадках Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств побуждают страны к углублению разнообразных взаимосвязей, в том числе в плоскости двусторонней интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и России.

Значительный потенциал двусторонней интеграции кроется в совершенствовании межрегионального и трансграничного сотрудничества регионов 1 Российской Федерации и Республики Беларусь, способного открыть перед странами реальные перспективы динамичного развития и влияния на мировой рынок. Ведущая роль в этом процессе отводится политическим элитам, потому что они являются системообразующими игроками, вовлечены в процесс принятия решений, и профессиональным экспертам, поскольку они обладают глубокими знаниями и способны оказать заинтересованным лицам консультативную помощь по своевременному обнаружению проблем и негативных состояний, минимизации либо ликвидации их деструктивных последствий.

К настоящему моменту сложился довольно большой круг исследователей, чьи профессиональные интересы прямо или косвенно связаны с проблематикой межрегионального и трансграничного сотрудничества России и Беларуси.

В рассматриваемом нами ракурсе выделим три основные группы работ.

Первая группа посвящена изучению отношений Российской Федерации и Республики Беларусь в фокусе интеграционных процессов (Chaplygin, 2016; Czerewacz-Filipowicz and Konopelko, 2017; Kuzavko et al., 2020; Lavnikevich, 2017; Marin, 2020; Newnham, 2020; Pugačiauskas, 2020; Robinson, 2019; Astap-enia and Balkunets, 2016; Косов, 2018; Кохно, 2019; Суздальцев, 2020; Эпштейн и Вильчинский, 2020).

Вторая группа ориентирована на анализ конкретных сфер сотрудничества двух стран, преимущественно экономической (Kamiński and Kamiński, 2017; Салмыгина, 2020; Solovieva, 2018; Беляев, 2018; Еремина, 2020; Шурубович, 2018; Яшева и др., 2017).

Третья группа сосредоточена непосредственно на вопросах межрегионального и трансграничного сотрудничества России и Беларуси (Абрамов и др., 2016; Абрамов и др., 2017; Дубровина, 2018; Когут и Нурышев, 2020; Лалетина, 2018; Наркевич и Наркевич, 2021; Румянцев и Гончарик, 2019; Тра-цевская, 2017; Цветкова, 2016).

Несмотря на то, что мнение научных и экспертных кругов о содержании и динамике российско-белорусского взаимодействия уже сформировалось, проблематика межрегионального и трансграничного сотрудничества двух стран остается до сих пор малоизученной, особенно в контексте сопряжения интеграционных и иных тенденций. Научная новизна данного исследования заключается в выявлении - на основе анализа восприятия экспертного сообщества и паттернов мышления политических элит Российской Федерации и Республики Беларусь - ключевых проблем и инструментов совершенствования межрегионального и трансграничного сотрудничества на пространстве Союзного государства.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Политическая элита Российской Федерации и Республики Беларусь закрыта для общения, поэтому для анализа взглядов ее представителей на межрегиональное и трансграничное взаимодействие стран было выбрано когнитивное картирование. Состав элит, включенных в процесс принятия решений в области межрегионального и трансграничного сотрудничества, определялся с привязкой к формальному (должностному) критерию, то есть учитывалась занимаемая ими должность в органах власти и управления России и Беларуси на национальном и региональном уровнях.

Задача проведенного когнитивного картирования заключалась не в глубоком лингвистическом или семиотическом анализе единиц текста, используемых федеральными и региональными политическими элитами, или их эмоциональных компонентов. Речь шла об исследовании конкретных паттернов мышления политических элит двух стран по наиболее важным вопросам межрегионального и трансграничного взаимодействия в рамках Союзного государства. Размышления руководителей регионов России и Беларуси по этим вопросам содержатся в информационно-интеграционном проекте «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора союзного строительства» (Гусев и Залесский, 2018), реализованном в 2018 году при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь.

С помощью инструментов поиска ключевых слов «межрегиональное», «трансграничное», «сотрудничество», «взаимодействие», «связи», «уровень» были отобраны тексты представителей политических элит двух стран, имеющие отношение к изучаемой тематике. Несмотря на то, что подобные тексты составляются командой помощников, они проходят согласование у руководителей, поэтому будем отталкиваться от того, что данные тексты отражают паттерны мышления именно представителей политической элиты.

С помощью инструментов поиска ключевых слов были отобраны 12 текстов десяти представителей политических элит Российской Федерации и Республики Беларусь (по пять с каждой стороны), а также двух председателей верхних палат парламентов (табл. 1). Все должности названы по состоянию на 2018 год.

Таблица 1 / Table 1

Представители политических элит Российской Федерации и Республики Беларусь / Representatives of the political elites of the Russian Federation and the Republic of Belarus

|

Страна |

ФИО |

Должность |

|

5 >S ^ i-H л e |

Валентина Матвиенко |

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |

|

Денис Гуляев |

Руководитель Аппарата Администрации Псковской области |

|

|

Михаил Ерохин |

Директор департамента экономического развития Брянской области |

|

|

Олег Кувшинников |

Губернатор Вологодской области |

|

|

Максим Решетников |

Губернатор Пермского края |

|

|

Андрей Тарасенко |

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края |

|

|

d s у

|

Михаил Мясникович |

Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь |

|

Владимир Дворник |

Председатель Гомельского областного исполнительного комитета |

|

|

Сергей Железняк |

Председатель комитета экономики Минского областного исполнительного комитета |

|

|

Владимир Кравцов |

Председатель Гродненского областного исполнительного комитета |

|

|

Анатолий Лис |

Председатель Брестского областного исполнительного комитета |

|

|

Руслан Страхар |

Председатель комитета экономики Могилевского областного исполнительного комитета |

Большинство текстов затрагивают не только вопросы, рассматриваемые в рамках данного исследования, поэтому из них были отобраны лишь необходимые фрагменты. По отдельности интерпретированные результаты фрагментов текстов представителей политических элит России и Беларуси сведены в соответствующих когнитивных картах. Узлами когнитивных карт стали аргументы большинства, одного или нескольких должностных лиц, представленных в табл. 1. Это позволило выделить их в качестве интеграторов дискурса политических элит Российской Федерации или Республики Беларусь: контекстный интегратор, интегратор-решение, интегратор-проблема. Тезисы-синонимы представлены одним интегратором. Большая роль в этом процессе отводится исследователю, интерпретирующему текст с использованием формальной логики и причинно-следственных связей.

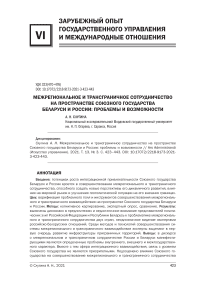

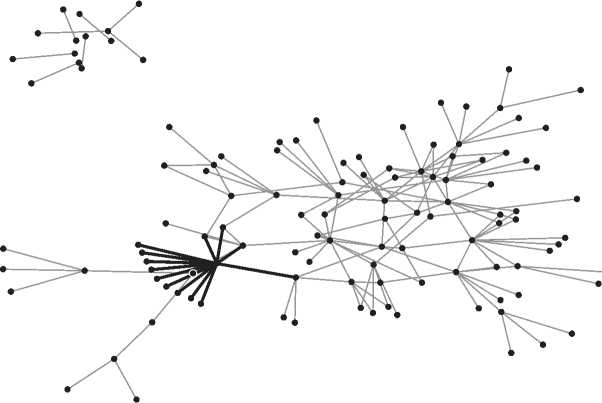

Построенная на основе отобранных текстов когнитивная карта дискурса политической элиты Республики Беларусь состоит из 106 узлов и 165 связей, а Российской Федерации – из 99 узлов и 126 связей. Обе карты включают

Слугина А. Н. Межрегиональное и трансграничное сотрудничество на пространстве Союзного государства Беларуси и России... в себя паттерны мышления в плоскости регион – государство, регион – регион и государство – государство. Для визуализации когнитивных карт использовалась программа “Microsoft NodeExcel”.

Результаты когнитивного картирования сопоставлялись с результатами формализованного заочного экспертного опроса, проведенного автором в 2020 году. Он был ориентирован на выявление особенностей восприятия экспертным сообществом ключевых проблем совершенствования межрегионального и трансграничного взаимодействия России и Беларуси на современном этапе. Отбор происходил по методу типичных представителей. Генеральную совокупность составили представители научного сообщества двух стран, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук, в чью область интересов входят российско-белорусские отношения. В выборочную совокупность были включены 15 кандидатов и докторов социологических, политических, географических, экономических, исторических наук из Пскова, Минска, Пинска, Белгорода, Калининграда, Санкт-Петербурга, Витебска и других городов. Представительство городов связано с диспропорциями исследовательского сообщества, изучающего российско-белорусские отношения. Соотношение исследователей из Российской Федерации и Республики Беларусь составило 7/8.

Анкета включала 25 вопросов смешанного типа с возможностью указания одного или нескольких вариантов ответа, а также своего варианта в графе «другое». Отсутствие открытых вопросов обусловливалось сложностью исследуемой темы и недостаточностью узкоспециализированных экспертов в области межрегионального и трансграничного сотрудничества России и Беларуси.

Все вопросы анкеты можно разделить на три блока. Первый блок был посвящен определению факторов, оказывающих наибольшее влияние на формирование и динамику системы межрегионального и трансграничного взаимодействия, и факторов, этому препятствующих. Второй блок ориентирован на выявление главных проблем в сфере межрегионального и трансграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь. Третий блок вопросов анкеты сфокусирован на выявлении вероятных механизмов, методов и технологий совершенствования межрегионального и трансграничного сотрудничества двух стран.

Методами анализа и представления данных стали одномерный и двумерный анализ в программе “SPSS Statistics”.

Сопоставление российской и белорусской управленческих практик, восприятия экспертами и политическими элитами двух стран анализируемой проблемы способствовало эмпирическим обобщениям, которые могут быть приняты во внимание при разработке и внедрении интеграционной стратегии Российской Федерации и Республики Беларусь.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По мнению экспертного сообщества, на формирование и динамику системы межрегионального и трансграничного взаимодействия Российской Федерации и Республики Беларусь наибольшее влияние оказывают три фактора: пространственно-географический, экономический и истори-

Рис. 1. Положение межрегионального сотрудничества в центральной казуальной связи (Республика Беларусь) / Fig. 1. The position of interregional cooperation in the central casual communication (the Republic of Belarus)

ческий. Многие специалисты также выделяют важность социокультурного, политико-правового, внешнеполитического и геополитического факторов, однако в гораздо меньшей степени.

Следует отметить, что белорусские эксперты придают сравнительно большее значение социокультурному и геополитическому факторам в развитии межрегиональных и трансграничных отношений между странами, чем российские эксперты.

С помощью когнитивного картирования выявлен диссонанс в приоритетах представителей политических элит Российской Федерации и Республики Беларусь. Центральным понятием карты дискурса политической элиты Беларуси оказался контекстный интегратор «межрегиональное (региональное) сотрудничество» (рис. 1). Ближайшую периферию составляют следующие понятия: «регион Российской Федерации», «региональные политические элиты», «Российская Федерация», «регион Республики Беларусь», «конкурентная продукция», «проекты», «промышленная кооперация». Отдаленную периферию - «прямые контакты», «рабочие группы», «отношения региона с Российской Федерацией» и др. Центральным понятием карты дискурса политической элиты России оказался контекстный интегратор «прямые контакты/связи». Ближайшую периферию образуют понятия: «регион Российской Федерации», «отношения региона с Республикой Беларусь», «межрегиональное сотрудничество» (рис. 2), «рабочие группы», «региональные политические элиты», «государственные политические элиты», «проекты». Отдаленную периферию: «Республика Беларусь», «наука», «промышленная кооперация» и др. В рамках нашего исследования контекстные интеграторы обладают наибольшим весом. Понятие трансграничного сотрудничества в дискурсе политических элит обеих стран не используется.

Как отмечают эксперты, совершенствованию системы межрегионального и трансграничного взаимодействия России и Беларуси препятствуют отсут-

Рис. 2. Положение межрегионального сотрудничества в центральной казуальной связи (Российская Федерация) / Fig. 2. The position of interregional cooperation in the central casual communication (the Russian Federation)

ствие консенсуса между политическими элитами двух стран; ситуативность реагирования на актуальные вызовы, отсутствие четкой стратегии, учитывающей особенности региона; недостаточный уровень развития местного (само)управления. Многие исследователи выделили в числе главных такие проблемы, как медленный и сложный процесс принятия решений, политический режим в России и Беларуси, отсутствие эффективной системы научного обеспечения межрегионального и трансграничного взаимодействия, активность сторонних интеграционных объединений, пассивность региональных и локальных политических элит.

При сопоставлении ответов экспертов из Российской Федерации и Республики Беларусь обнаружено, что проблематика фрагментации политических элит, пассивности гражданского общества, региональных и локальных политических элит, некомпетентности управленческих кадров, зависимости бизнеса от политических установок в большей мере акцентирована белорусской стороной.

Главными проблемами в сфере межрегионального и трансграничного сотрудничества, согласно ответам экспертов, являются следующие: трудности политического диалога между странами; сдерживание сотрудничества национальными законодательствами на фоне несовершенства интеграционных механизмов; последствия обострения геополитической ситуации по периметру границ Союзного государства; недостаточная финансовая база регионального и местного уровня; низкий уровень жизни населения приграничных территорий двух стран (отмечается исключительно белорусскими экспертами); пассивность политических элит (также выделяется лишь экспертами из Беларуси).

Белорусские эксперты, в отличие от российских, выделяют также в качестве проблем недостаточный уровень межрегионального партнерства, медленный процесс принятия решений политическими элитами, отсутствие необходимой инфраструктуры, неудовлетворительное состояние норма- тивной базы в сфере межрегионального и трансграничного сотрудничества.

Российские эксперты артикулируют ориентацию России и Беларуси на проекты государственного уровня, доминирование политических интересов при выборе направлений развития регионов.

Согласно результатам, полученным в ходе когнитивного картирования, в паттернах мышления политических элит Республики Беларусь актуализируются следующие интеграторы-проблемы: недостаточность темпов союзного государственного строительства в научно-технологической сфере; необходимость участия в мировой торговле; неудовлетворенность внутренних потребностей; неустойчивое функционирование единых рынков, ограниченность передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы; необходимость увеличения товарооборота двух стран до 50 млрд долл. США в год; недостаточность совместных проектов на региональном уровне; частичная реализация принятых решений и подписанных соглашений, в том числе в рамках Евразийского экономического союза; нарастание вызовов и угроз, обострение конкуренции на международных рынках; опасность утраты молодежью интереса к интеграционным форматам; недооценка роли академических и научно-исследовательских организаций при принятии решений о выборе союзных программ; недостаточная эффективность союзного строительства; слабое обеспечение передачи научных знаний и разработок; недостаточный учет приоритетов научно-технического развития как обеих стран в целом, так и отдельных их регионов по самым разным направлениям экономического и социального развития. Другими словами, акценты сделаны на проблемах торговли, научной деятельности и интеграционной стратегии. Следует отметить, что указанные интеграторы-проблемы не сформировали плотных узлов и чаще всего имеют единичную связь с другими узлами когнитивной карты.

Интегратор-проблема в дискурсе исследуемых политических элит Российской Федерации отсутствует. Однако стоит отметить, что представители политических элит других регионов России: Новосибирской, Астраханской, Ярославской, Смоленской, Новгородской, Ульяновской, Вологодской и Сахалинской областей, г. Москвы, Чувашской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа, - в чьих текстах не встречаются понятия межрегионального, трансграничного сотрудничества и их синонимов, указывают на ряд проблем в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь - в академической, научно-исследовательской области, проектной работе, экспортной деятельности.

Степень внимания участников общегосударственного политического процесса двух стран к проблематике совершенствования системы межрегионального и трансграничного взаимодействия в целом недостаточна. Так считают 14 экспертов из 15-ти.

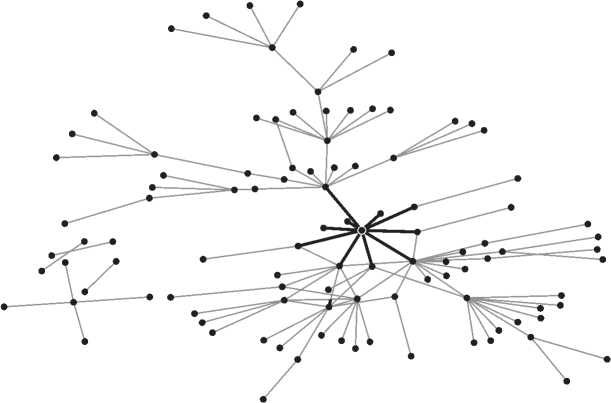

Кроме того, в результате построения в программе “SPSS Statistics” таблицы сопряженности ответов на вопрос «Как, на Ваш взгляд, можно оценить уровень взаимодействия России и Беларуси в области межрегионального и трансграничного сотрудничества?» с ответами, связанными со страновой принадлежностью экспертов, было обнаружено, что и среди экспертного сообщества России, и среди экспертного сообщества Беларуси нет однозначного видения текущей ситуации. Одни эксперты считают, что обе страны показывают стремление к сотрудничеству, другие – что уровень сотрудничества снижается. Были и те, кто затруднились дать ответ. Отсутствует согласованное мнение и между экспертами. Большинство российских экспертов склонны считать, что страны стремятся к сотрудничеству, а большинство белорусских экспертов – что уровень сотрудничества снижается (рис. 3).

Рис. 3. Уровень взаимодействия Российской Федерации и Республики Беларусь в области межрегионального и трансграничного сотрудничества /

Fig. 3. The level of interaction between the Russian Federation and the Republic of Belarus in interregional and cross-border cooperation

Статистические сведения, полученные по Хи-квадрату, также указывают, что связь между ответами на указанный вопрос и страновой принадлежностью экспертов прослеживается слабо (табл. 2). Критические значения Хи-квадрата Пирсона при уровне асимптотической значимости 0,658 от 3 степени свободы составляет от 1,424 до 2,366. Мы получили среднее значение 1,607. С поправкой на правдоподобие, связь между ответами снижается. Асимптотическая значимость величиной 0,658 говорит о том, что результат статистически значим и достоин содержательной интерпретации.

Таблица 2 / Table 2

Критерии хи-квадрат / Chi-squared test

|

Критерии |

Значение |

Степень свободы |

Асимптотическая значимость (2-сторонняя) |

|

Хи-квадрат Пирсона |

1,607* |

3 |

0,658 |

|

Отношения правдоподобия |

1,999 |

3 |

0,573 |

|

Количество допустимых наблюдений |

15 |

– |

– |

Примечание: *Для числа ячеек 8 (100,0 %) предполагается значение меньше 5. Минимальное предполагаемое число равно 0,47.

При имеющихся ограничителях и проблемах необходимо определить вероятные механизмы, методы и технологии совершенствования межрегионального и трансграничного сотрудничества России и Беларуси. Эксперты к таковым относят: формирование государственной политики в области трансграничного сотрудничества и регионального развития; унификация и гармонизация законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства; расширение финансовой самостоятельности регионов и муниципалитетов; экспертное сопровождение (профессиональная экспертиза) на всех этапах процесса принятия решений и их реализации.

В результате построения таблицы сопряженности ответов на вопрос «Какие механизмы совершенствования системы межрегионального и трансграничного взаимодействия России и Беларуси представляются Вам важнейшими?» с переменными, связанными со страновой принадлежностью экспертов, было обнаружено, что белорусским экспертным сообществом, в отличие от российского, акцентируется важность использования таких механизмов, как расширение участия политических партий и общественных объединений по вопросам межрегионального и трансграничного взаимодействия, стратегическое планирование развития приграничных территорий, развитие государственно-частного партнерства, привлечение средств международной технической помощи. Для экспертов из Беларуси более актуальным представляется механизм передачи межрегионального сотрудничества в управление отдельного ведомства.

Согласно результатам, полученным в ходе когнитивного картирования, в паттернах мышления политических элит Республики Беларусь выделяются следующие интеграторы-решения: унификация и гармонизация национальных законодательств; активное участие всех заинтересованных агентов – от союзных интеграционных структур и центральных органов двух стран до региональных властей; широкий подход к белорусско-российскому сотрудничеству; оперативное решение вопросов согласования союзных программ в некоторых ведомствах; акцент на специализации регионов; согласование стратегических планов научно-технологического развития; наращивание производства и привлечение инвесторов; быстрые конкретные действия исполнителей по реализации принятых на высшем уровне решений; усиление внимания к сотрудничеству в сфере молодежной политики, своевременное реагирование на запросы молодежи; организация совместных рабочих групп по областям научных исследований между организациями отдельных регионов Союзного государства; активное использование государственно-частного партнерства; финансовая помощь предприятиям всех форм собственности; включение региональных учреждений высшего образования в состав экспертных организаций, принимающих решения о выборе союзных программ; функционирование постоянно обновляемой электронной базы запросов и предложений конкретных организаций по научно-технической продукции, научным исследованиям, актуальным по каждому региону; непосредственный контакт с потенциальными заказчиками и партнерами по предполагаемым проектам в форме организации систематических бирж контактов, презентации проектов, грантов на участие в данных мероприятиях; взаимное признание аттестатов соответствия на выполнение опытно-конструкторских работ и инжинирин-

Слугина А. Н. Межрегиональное и трансграничное сотрудничество на пространстве Союзного государства Беларуси и России... говых услуг, оказываемых научными и научно-образовательными организациями Союзного государства; создание единого информационного центра по формированию заказов конкретных предприятий на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технических работ.

В дискурсе представителей политических элит исследуемых регионов России интеграторы-решения не обнаружены. Ряд решений предложен представителем г. Москвы в IT-области.

Среди методов и технологий, необходимых для совершенствования системы межрегионального и трансграничного взаимодействия России и Беларуси, эксперты выделяют в первую очередь развитие инфраструктуры приграничных территорий. Наиболее актуальны для белорусских экспертов геостратегическое обоснование развития страны, регионов и муниципалитетов в контексте изменения внешней и внутренней ситуации; эффективная реакция на запрос «снизу» (от регионов, муниципалитетов); комплексная оценка потенциалов, процессов их реализации и капитализации на всех уровнях территориального управления.

Кроме того, были также отмечены повышение квалификации политических элит на всех уровнях; объединение энергетических систем; организация дискуссионных площадок и инициативных форумов; повышение участия региональных и локальных элит в принятии решений (более актуально для России); обновление кадрового состава управленческой элиты на всех уровнях (более актуально для Беларуси); поддержка гражданских проектов и сотрудничества между местными неправительственными организациями (более актуально для Беларуси). Только эксперты из Беларуси выделили развитие межведомственного взаимодействия между государствами; использование результатов опросов общественного мнения, размещение соответствующего контента в сети Интернет и изучение реакции на него; создание единой денежной единицы; формирование общего рынка ценных бумаг.

При совершенствовании межрегионального и трансграничного сотрудничества на различных этапах (точках контроля) целесообразно проводить оценку ситуации с использованием критериев эффективности для своевременной корректировки реализуемой стратегии. Большинство экспертов считают, что с учетом проблематики данного исследования главным критерием является показатель качества жизни населения региона (территории). Помимо этого, на их взгляд, следует ориентироваться на стоимостной объем взаимных потоков товаров и услуг граничащих территорий соседних государств; повышение инвестиционной привлекательности региона; обеспечение сотрудничества программно-стратегическими и нормативно-правовыми документами.

При построении таблицы сопряженности ответов на вопрос «Какие критерии эффективности межрегионального и трансграничного взаимодействия России и Беларуси должны быть, по Вашему мнению, определяющими?» с переменными страновой принадлежности экспертов, обнаружено некоторое расхождение во взглядах экспертов двух стран. Для Республики Беларусь значимыми являются наличие транспортно-логистических сетей, соединяющих приграничные регионы государств-участников трансграничного сотрудничества; уровень социальной и национальной напряженности; позиция в миро- вой хозяйственной системе, при том, что эксперты из России эти критерии совсем не называли. В качестве определяющих критериев они указывали на объем туристических потоков и достаточность экономической комплемен-тарности отраслей региональной экономики.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты, полученные в ходе исследования, позволяют сделать ряд выводов.

Российские политические элиты уделяют недостаточное внимание роли регионов Беларуси в развитии межрегионального и трансграничного сотрудничества обеих стран, предпочитая прямые контакты с центральными органами. Меньше, чем политические элиты Республики Беларусь, они придают значение науке в качестве драйвера развития межрегионального и трансграничного сотрудничества. Обнаружены артикуляция роли центральных органов и их представителей в выстраивании отношений с Беларусью, а также диаметрально противоположный взгляд на роль рабочих групп в данном процессе. При этом белорусские политические элиты сфокусированы на межрегиональном сотрудничестве во всех сферах с доминированием интересов в конкурентном производстве и промышленной кооперации.

Структура дискурса политических элит Российской Федерации и Республики Беларусь в отношении межрегионального и трансграничного сотрудничества выстроена не по принципу «проблема – решение», а по принципу разделения на внутреннее и межгосударственное. Доминирование контекстных интеграторов показывает значительную зависимость паттернов мышления от политической повестки. Эксперты из России также выделяют доминирование политических интересов при выборе направлений развития регионов и значимость внутригосударственных ограничителей, в том числе связанных с особенностями политических режимов, в качестве одних из главных проблем и препятствий на пути совершенствования межрегионального и трансграничного сотрудничества. Меньше всего акцентируются сдерживающие факторы, обнаруживающие себя за пределами союзного пространства.

Проблематика, артикулированная представителями политических элит из Беларуси, имеет преимущественно интеграционный характер и не затрагивает проблемы, непосредственно относящиеся к системе межрегионального и трансграничного сотрудничества. Основные акценты расставлены в сферах торговли и научно-исследовательской деятельности. Исключением является интегратор-проблема «необходимо активизировать реализацию совместных проектов на региональном уровне».

Наиболее значимые проблемы совершенствования межрегионального и трансграничного сотрудничества, по мнению экспертов двух стран, носят интеграционный характер. Главная из них – трудности политического диалога России и Беларуси. Белорусские эксперты, в отличие от российских, по многим пунктам отдают предпочтение внутренним проблемам, связанным с регионами и политическими элитами, но и те, и другие одинаково отмечают недостаточное внимание политических элит к проблематике взаимодействия России и Бела- руси. Между тем именно политические элиты имеют влияние на процесс принятия внешнеполитических и внешнеэкономических решений в государстве, чем и обусловлена та большая роль в процессе совершенствования межрегионального и трансграничного сотрудничества, которая отводится им экспертами.

Политические элиты России не связывают развитие прямых связей с Беларусью с межрегиональным и трансграничным сотрудничеством, поэтому проблематика такого сотрудничества в исследовательском поле не представлена. Тем не менее следует отметить, что проблематика, выделенная российскими политическими элитами за пределами исследования, согласовывается с проблематикой межрегионального и трансграничного сотрудничества, обозначенной белорусской стороной.

Политические элиты Республики Беларусь предлагают множество решений для артикулированных проблем. Часть из них идентичны позициям экспертов России и Беларуси, а именно: унификация и гармонизация национальных законодательств; согласование стратегических планов научнотехнологического развития; активизация сотрудничества в сфере молодежной политики; своевременное реагирование на запросы молодежи; расширение государственно-частного партнерства; включение региональных учреждений высшего образования в состав экспертных организаций, принимающих решения о выборе союзных программ. В то же время политические элиты Российской Федерации по сути никаких решений не предлагают.

Что касается роли Союзного государства в процессе совершенствования межрегионального и трансграничного сотрудничества, то можно отметить, что в качестве интегратора когнитивной карты оно находится на периферии центральных казуальных связей. Таким образом, его роль в развитии межрегионального и трансграничного сотрудничества, как и регионов России и Беларуси, политическими элитами не раскрывается. Незначительная часть проблем указана политическими элитами в союзном ключе. Эксперты двух стран среди главных проблем союзные не отмечают. Проблематика, связанная с работой Союзного государства, отсутствует.

Белорусские эксперты, в отличие от российских, предлагают более широкий диапазон механизмов, методов и технологий совершенствования межрегионального и трансграничного сотрудничества, которые к тому же имеют разную актуальность для сторон.

Согласно полученным результатам экспертного опроса на формирование и динамику системы межрегионального и трансграничного взаимодействия наибольшее влияние оказывают пространственно-географический, экономический и исторический факторы, что необходимо учитывать при принятии решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы видим, что развитие межрегионального и трансграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь сталкивается с рядом нерешенных проблем. Их понимание позволит в будущем обнаружить дополнительные точки соприкосновения на союзном пространстве.

Для улучшения сложившейся ситуации полагаем необходимым принять следующие меры:

– при формировании стратегии совершенствования межрегионального и трансграничного сотрудничества Российской Федерации и Республики Беларусь принимать во внимание те или иные факторы в зависимости от доли их влияния на динамику межрегионального и трансграничного сотрудничества;

– формировать стратегию и проводить ее балансировку с опорой на научное сообщество;

– увеличивать долю регионального компонента в стратегии развития российско-белорусских отношений;

– использовать критерии эффективности с учетом особенностей конкретной страны для своевременной корректировки реализуемой стратегии и проводить оценку по тем критериям, которые актуальны и значимы на данном этапе;

– вести переговоры на основе заранее проработанных приоритетных ориентаций союзника;

– формировать согласованное и консолидированное видение совместного развития с учетом интересов и взглядов союзника;

– использовать потенциал трансграничного сотрудничества;

– развивать гражданское общество и поддерживать инициативы «снизу»;

– учитывать ограничители, связанные с внутренней политикой государства, но не превращать их в главный детерминант взаимоотношений;

– повышать степень внимания участников общегосударственного политического процесса двух стран к проблематике совершенствования системы межрегионального и трансграничного взаимодействия России и Беларуси и Союзного государства.

Эффект от внедрения указанных общих мер должен быть серьезно усилен разработкой и реализацией конкретных проектов с участием регионов двух стран. Стартовой площадкой может стать многосторонний проект, охватывающий территории приграничных регионов России и Беларуси, причем с вовлечением не только собственно регионов, но и иных субъектов приграничного сотрудничества, в том числе муниципальных образований. Финансовую поддержку проекта могли бы обеспечивать как интегрирующиеся государства, так и заинтересованные хозяйствующие субъекты, получающие льготы как ведущие инвесторы. При разработке подобного проекта целесообразно учесть опыт функционирования «внутренних» преференциальных территорий. Кроме того, проект мог бы стать частью профильной союзной программы и получать финансирование также из бюджета Союзного государства, что поспособствовало бы взаимодополняемости разных форм сотрудничества России и Беларуси. Гипотетическая приграничная преференциальная территория обладает потенциалом образования внутренних кластеров на основе ряда критериев однородности. Тем более для этого имеются предпосылки на практике, некие их «прообразы», представленные, например, неко- торыми инициативами в области туризма и экологии2.

Предлагаемый проект, являясь, по сути, моделью «союза в миниатюре», призван наглядно демонстрировать преимущества углубления сотрудничества на разных уровнях, быть драйвером развития, как приграничных территорий, так и дееспособности Союзного государства, спроса на интеграцию среди населения обеих стран. В перспективе проект мог бы быть постепенно расширен на другие регионы, как минимум, сопредельные с приграничными, с поступательным устранением барьеров для их участия в сотрудничестве. В целом, сделав указанную территориальную зону отправной и приоритетной точкой новой волны развития межрегионального и трансграничного сотрудничества, можно было бы добиться существенных успехов и в плоскости союзной интеграции. Для разработки и тем более осуществления данного проекта потребуются значительные средства и квалифицированные специалисты, поэтому важно своевременно решить комплекс финансовых, правовых и прочих взаимосвязанных вопросов. Степень вероятных опасений политического плана (вторжение в сферы интересов элитных групп, утрата ими достигнутых позиций и пр.) первоначально может быть снижена приданием преференциальным территориям временного статуса и интерпретацией соответствующих проектов как пилотных.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), проект № 21-011-31086 «Вызовы и возможности для Союзного государства Беларуси и России: внутреннее и внешнее измерения».

Список литературы Межрегиональное и трансграничное сотрудничество на пространстве Союзного государства Беларуси и России: проблемы и возможности

- Абрамов Р. А., Стрельченко С. Г., Деревянко С. В. Межрегиональное сотрудничество в интеграционных процессах Союзного государства // Пространственная экономика. 2016. № 4. С. 153-173. DOI: 10.14530/se.2016.4.153-173 EDN: XEDUFJ

- Абрамов Р. А., Стрельченко С. Г., Сурилов М. Н. Развитие межрегиональных связей в социальной сфере как важный резерв укрепления отношений в Союзном государстве // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10, № 3. С. 134-149. DOI: 10.15838/esc/2017.3.51.7 EDN: YUJKVZ

- Беляев С. А. Внешнеторговые отношения России и Республики Беларусь на фоне экономических санкций // Региональный вестник. 2018. № 6. С. 46-48. EDN: VQWFXW

- Гусев К., Залесский Б. Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора союзного строительства: информ.-интеграц. проект. Минск: Бизнесофсет, 2018. 392 с.

- Дубровина О. Ю. Приграничное сотрудничество как форма межрегионального взаимодействия и регионализации // Власть. 2018. Т. 26, № 8. С. 97-102. DOI: 10.31171/vlast.v26i8.6051 EDN: YOYLOP