Мезоморфология твердой фазы почвы: методика исследований, результаты, оценка возможностей

Автор: Хохлов С.Ф., Герасимова М.И.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 122, 2025 года.

Бесплатный доступ

Морфологическое исследование твердой фазы почв в интервале небольших увеличений (10-20×) с применением оптических приборов - мезоморфология твердой фазы - сравнительно мало используется почвоведами, тогда как оно не требует больших затрат и дает полезную почвенно-генетическую информацию. Мезоморфологический уровень входит в систему иерархического исследования организации почвенной массы, в наиболее полном выражении выполненное сотрудниками Института Географии РАН в 1974 г. под руководством В.О. Таргульяна. Маловероятно повторение такого сложного и трудоемкого педогенетического исследования в настоящее время, но его мезоморфологический компонент начинает использоваться почвоведами. В целях более широкого применения мезоморфологии твердой фазы почв в статье изложены предложения по улучшению методики работы с образцами, их фотографирования и обработки специальной программой; также обсуждаются объекты и круг вопросов, которые могут решаться с использованием мезоморфологического метода. Объектом изучения является твердая фаза почвы: характеристики форм и строения агрегатов в трехмерном пространстве, новообразований - марганцево-железистых и карбонатных, следы жизнедеятельности почвенной мезофауны, трансформация растительных остатков, различные кутаны - их положение в почвенной массе, обилие.

Трехмерное изображение, портативный цифровой микроскоп, обработка снимков, агрегаты, копролиты, кутаны

Короткий адрес: https://sciup.org/143184324

IDR: 143184324 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2025-122-21-40

Текст научной статьи Мезоморфология твердой фазы почвы: методика исследований, результаты, оценка возможностей

1 Leninskie Gori, Moscow 119234, Russian Federation, **, e-mail:

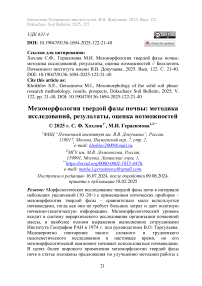

Мезоморфология твердой фазы (ТФ) почв входит в число методов морфологического исследования почвы в системе иерархического анализа почвенного профиля, предложенного в 1960-е годы австралийским микроморфологом Р. Бруером (Brewer, 1964). Метод предполагает изучение компонентов почвенных горизонтов и/или морфонов в образцах с минимальными нарушениями сложения при небольших увеличениях: от 10× до 20 (30)×. Мезоморфологическое исследование является продолжением (мак-ро)морфологического описания в процессе рассмотрения организации почвенной массы и сменяется микроморфологическим анализом с увеличениями от 30 (40)× до 70 (100)× и обращением к оптическим свойствам твердой фазы. Завершающим этапом считается электронно-микроскопический анализ: увеличения от 500 (1 000)× до +10 000 (15 000)× (рис. 1). Объекты мезоморфологии: агрегаты – формы, грани, сложность строения, внутриагре-гатные поры; растительные остатки – общий характер, обилие, особенности разложения; копролиты; солевые новообразования, различные пленки на крупных частицах или, наоборот, “отмы-тость” песчинок, локализация глинистых и гумусово-глинистых кутан. Детали строения, сохранность и состав кутан относятся к сфере микроморфологии.

В этом ряду очевидно возрастание сложности технических средств, причем если в микроморфологических и электронномикроскопических исследованиях используются известные и все более совершенные микроскопы, то мезоморфология еще находится в поиске оптимальных способов изучения своих объектов. Ее инструменты: обычная лупа, бинокулярная лупа, простой биологический микроскоп с небольшими увеличениями, в последние годы – портативные цифровые микроскопы с выводом изображения на экран монитора или смартфона, которые можно использовать и в полевых условиях. Определенные технические трудности связаны с особенностями самих объектов, и варианты их решения изложены в статье.

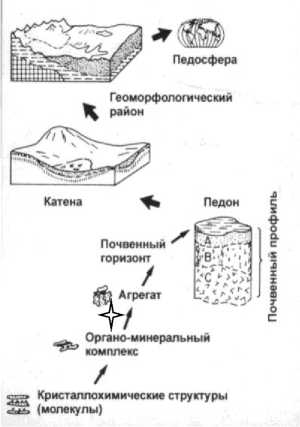

Первым мезоморфологическим исследованием можно считать опыт изучения В. Кубиеной деталей строения горизонтов с помощью микроскопа непосредственно на стенке почвенного разреза (рис. 2.; Micropedology, 1938). Метод был впервые реализован в полной мере в иерархическом морфологическом анализе подмосковной дерново-палево-подзолистой почвы, выполненном группой почвоведов к Х Международному Конгрессу в 1974 г. по инициативе и под непосредственным руководством В.О. Таргуль-яна (Таргульян и др., 1974). В те же годы Т.В. Турсиной с И.А. Ямновой и С.А. Шобой был проведен подобный анализ засоленных почв (Турсина и др., 1980). Элементы мезоморфологического исследования встречаются в публикациях достаточно редко; как и рекомендации по их выполнению (Полевая учебная практика…, 2013).

Возможно, малое внимание к мезоморфологии объясняется двумя причинами: (1) техническими трудностями, (2) неполной ясностью задач и возможностей, в том числе в связи с ограниченным объемом фактической информации. Кроме того, если объекты мезоморфологии более или менее очевидны, то необходимые термины и понятия для их описания и анализа еще только формируются. Они частично заимствованы из терминологии соседних иерархических уровней и дополняются “авторскими”, которые нередко бывают описательными или придуманными по аналогии с обликом бытовых предметов, похожих на наблюдаемые. Ряд терминов был предложен в процессе исследования подмосковной дерново-палево-подзолистой почвы в 1974 г (Таргульян и др., 1974). Например, внутренняя часть агрегата была названа внутри-педной массой (ВПМ), для новообразований были приняты термины Р. Бруера: “кутана” для глинистых пленок, “скелетана” для светлой пылевато-песчаной массы в разных локусах, включая поры и грани агрегатов; используются и другие микроморфологиче-ские термины: педотубулы, инфиллинги, “шапочки”.

Рис. 1. Иерархические уровни

Рис. 2. Микроскоп, установленный на стенке разреза (W.L. Kubiena.

Micropedology, 1938).

Fig. 2. A microscope adjusted on the wall of a soil pit (W.L. Kubiena.

Micropedology, 1938).

Reginato, Eds., 1992) и

-

-у» – место мезморфологического уровня.

Fig. 1. Hierarchical levels of soil studies (according to Sposito &

Reginato, Eds., 1992) and

-

– the place of the morphological level.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В зависимости от целей исследования объектом мезоморфологического анализа могут быть отдельные агрегаты размерами приблизительно от 1 мм до 10–15 мм, новообразования, минеральный скелет, природные включения и артефакты в их естественном положении в почве. Перед исследованием, образец следует осторожно вычленить из массы почвы и положить на ровную поверхность. Исходя из свойств образца, предварительную подго- товку рекомендуется проводить в состоянии влажности, в котором удобнее всего будет это сделать, чтобы избежать деформации или сглаживания поверхностей. Непосредственные наблюдения под тем или иным оптическим прибором рекомендуется проводить в интервале влажности образцов “сухой – свежий”, иначе их поверхность может давать блики при съемке. Поверхность следует очистить от налета пыли с помощью спринцовки или вакуумным отсосом. Подготовив таким образом образец, его укладывают под объектив увеличительного прибора. В некоторых случаях после обработки образца струей воздуха обнажается поверхность, замаскированная налетом пыли, или становятся видными детали сложения, ранее не обнаруженные во влажном образце.

Оборудование .

Сложилась традиция использовать бинокулярную стереолупу, которую обычно называют “бинокулярным микроскопом”. Она предназначена для работы при малых увеличениях, отличается простотой конструкции и имеет достаточно большое рабочее расстояние, что позволяет производить манипуляции с объектами исследования. Несомненно, что результаты наблюдений относятся исключительно к твердой фазе почв и имеют описательный характер. В настоящее время существует линейка разнообразных портативных цифровых микроскопов с выводом изображения на экран смартфона или монитора (рис. 3). Эти микроскопы удобно использовать для изучения образцов непосредственно на экране, а также создавать фотоснимки хорошего качества для последующего сопоставления объектов между собой.

Однако, не все модели одинаково удобны для исследований почвенных образцов. Почвенные образцы обычно неоднородны и часто содержат контрастные по цвету и отражательной способности элементы, а также имеют сложный рельеф поверхности, требующий большой глубины резкости. Все это сильно влияет на фотографирование объекта.

Можно модифицировать ранее используемые оптические микроскопы, снабдив их специальной камерой к окуляру и источникам освещения. Но наиболее практичными считаются usb-приборы с кольцевым осветителем из светодиодов, минимальным расстоянием до объекта и наличием поляризованного фильтра. Такие приборы обладают рядом достоинств: равномерное и достаточное освещение, двушаговые 7× и 30× увеличения и устранение бликов от отражающих поверхностей, в частности, минеральных зерен.

Рис. 3. Портативный цифровой микроскоп.

Fig. 3. Portable digital microscope.

Как упоминалось выше, мезоморфологические исследования проводят не в плоском, а в трехмерном изображении. К сожалению, оптические системы микроскопов имеют малую глубину резкости, что делает невозможным фотографирование объекта в полном объеме. Это ограничение можно преодолеть, создав объемное изображение с достаточной глубиной резкости из серии снимков объекта в фокусе для определенного диапазона глубин. Смешивание слоев выполняется в приложении Photoshop, а с алгоритмом действий можно ознакомиться по запросу в интернете “auto-blend layers in Photoshop”.

Проведение наблюдений.

В процессе изучения образца почвы с ним проводятся различные манипуляции для всестороннего изучения и/или отбора образца для последующего исследования с бόльшим увеличением. Для манипуляций требуются вспомогательные инструменты, такие как игла, скальпель, пинцет, ложечки, скребки и пр. Много полезных приспособлений для препарирования образцов можно найти среди косметических и зубоврачебных инструментов. При работе с суглинистыми горизонтами, агрегаты которых часто имеют макро-размеры, исследуют поверхность граней и/или излома агрегата, то есть свойства внутрипедной массы (ВПМ). Для разламывания твердых агрегатов в нужном месте понадобятся миниатюрные тиски с заостренной пластиной подвижной губы тисков, а для изучения ВПМ скол излома агрегата лучше зачищать на плоской поверхности мелкой шкуркой. После обработки излома рекомендуется убрать спринцовкой остатки пыли.

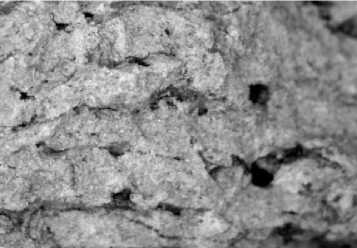

При работе с горизонтами, где размер агрегатов не превышает 1 мм, нужно, как и в случае с крупными агрегатами, изучать их облик индивидуально, для чего они должны быть расположены на поверхности обособленно, а не общей массой. Для исследования агрегатов песчаной фракции рекомендуется небольшую навеску почвы, примерно 10 г, пропустить через сита 2 мм, 0.25 и 0.1 мм. Фракция > 2 мм наиболее удобна для изучения поверхности агрегатов. Для исследования внутрипедной массы и кутан рекомендуется часть агрегатов слегка размять плоским концом обратной стороны ручки или иным предметом. Во фракции 0.25–0.1 мм обычно можно наблюдать агрегаты меньшей размерности и обломки более крупных агрегатов, фрагменты кутан, минеральные зерна. Во фракции <0.1 мм часто наблюдают содержимое разрушенных агрегатов (отдельные тонкие минеральные зерна, обломки кутан). Удобным методическим приемом является интерпретация мезофотографий в виде схем (рис. 4), особенно для начинающих специалистов или в случае сложных объектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Больше всего материалов имеется по мезоморфологии дерново-подзолистых почв, что может быть связано с контрастностью и индивидуальностью морфологического облика диагностических горизонтов (EL, BEL, BT).

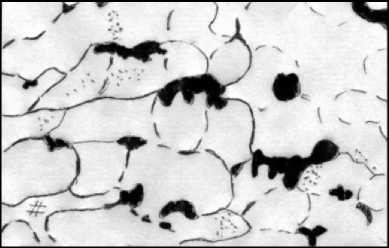

Рис. 4. Элювиальный горизонт дерново-подзолистой почвы в ближнем Подмосковье.

Четковидно-плитчатые суглинистые агрегаты двух порядков: округлые и овальные первичные (при данном увеличении) агрегаты собраны в плитчатые. Поры: ходы корней (и дождевых червей) – черная заливка. Светлая фрагментарная пылеватая скелетана (силтана), точки. # Растительный остаток.

Правая треть снимка нерезкая в силу “рельефа” образца; в ней слабо прослеживаются агрегаты: в средней части – продолжение четковидно-плитчатого, внизу – округлый копролит; в правом верхнем углу агрегированность либо отсутствует, либо неразличима по причине разной глубины резкости. Фото С.Ф. Хохлова.

Fig. 4. Eluvial horizon of soddy-podzolic soil in the near Moscow region.

Rounded-platy loamy aggregates of two orders: rounded and oval primary (at this magnification) aggregates are assembled into platy aggregates. Pores: root channels and earthworm holes – black colour. Light-coloured fragmentary silty skeleton (siltans), dots. # Plant residue.

The (first) one third part of the image is unclear due to the “relief” of the sample; there are weakly recognized aggregates: in the middle part – continuation of the rounded-platy ones, at the bottom – rounded coprolite; in the upper right corner, the aggregation is either absent or indistinguishable due to different levels of depth of focus. Photo by S.F. Khokhlov.

Они изучались в почвах Архангельской области: лесные дерново-подзолистые на двучленах (Никитина, 2012), постагро-генные в Подмосковье (Хохлов, 2015), со вторым гумусовым горизонтом под черневой тайгой в Томской области (Морозова, 2013). В рамках иерархического исследования было проведено мезоморфологическое описание курского чернозема (Герасимова и др., 2016). Недавно С.Ф. Хохловым выполнялись мезоморфологические исследования вулканических почв Курильских островов, Н.С. Соболевым – сухоторфяных почв на барах в Северном Охо-томорье. В качестве примеров приводим авторские фотографии из этих работ, частично неопубликованных (рис. 5).

Приведенные фотографии иллюстрируют проявления разных почвообразовательных процессов, подтверждая имеющиеся представления об их генезисе и свойствах (5а, 5в, 5е, 5з), или подчеркивают известные детали строения, позволяющие судить о механизмах процессов (5б и 5д). В ряде случаев мезоморфологическая информация оказывается новой, не отмеченной на других уровнях исследования (5г, 5ж).

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕЗОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА

Несмотря на небольшой объем мезморфологических исследований и малое число публикаций о них, можно отметить перспективные задачи мезоморфологического анализа в почвенногенетических исследованиях.

Структура – одна из самых важных характеристик почвы – рассматривается на мезоуровне как закономерное продолжение морфологического описания. Уточняется порядок агрегатов, т. е. степень сложности их строения, выявляются наименьшие по размерам, простые, или первичные, агрегаты – объект микроморфологии, которые изучаются в шлифах не только описательными, но и количественными методами (Плотникова и др., 2020).

Трехмерное изображение на мезо-уровне дает представление о характере граней: прямых, неровных, вогнутых, и о наличии на них новообразований.

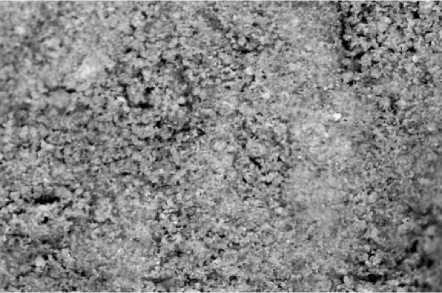

Рис. 5а. Дерново-подзолистая почва Томской области с вторым гумусовым горизонтом (ВГГ). Гор-т EL (27–43 cм). Однородный, массивный, осветленный суглинок; по краям снимка более рыхлый и с мелкими агрегатами. Фото Н. Морозовой.

Fig. 5a. Soddy-podzolic soil of the Tomsk region with the second humus horizon (SHH). EL horizon (27–43 cm). Homogeneous, massive, bleached loam; at the edges of the image more loose and with small aggregates. Photo by N. Morozova.

Рис. 5б. Та же почва Томской области. Гор-т ВТ (79–97 см). Черные глинисто-гумусовые кутаны в порах ВПМ и на гранях агрегатов – результат разрушения второго гумусового горизонта. Нечеткая угловато-блоковая структура. Фото Н. Морозовой.

Fig. 5б. The same soil of the Tomsk region. BT horizon (79–97 cm). Black clay-humus coatings in pores of intrapedal soil mass and on the edges of aggregates – the result of destruction of the second humus horizon. Weak angular-blocky structure. Photo by N. Morozova.

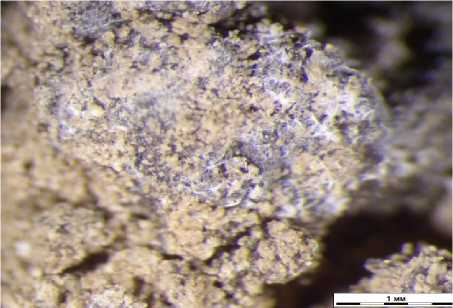

Рис. 5в. Типичный чернозем под Курском, гумусовый гор-т (30–40 см). Копрогенная структура, разная сохранность копролитов, на их поверхностях “отмытые” песчаные зерна; корни трав. Фото М.А. Бронниковой.

Fig. 5в. Typical chernozem near Kursk, humus horizon (30–40 cm). Coprogenic structure, coprolites at different preservation levels, “washed” sand grains on their surfaces; grass roots. Photo by M.A. Bronnikova.

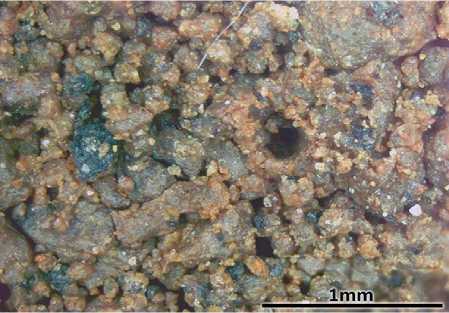

Рис. 5г. Тот же чернозем, карбонатный гор-т. К участкам гумусированного материала в агрегате с дисперсными карбонатами приурочены кристаллы игольчатого кальцита. Фото М.А. Бронниковой.

Fig. 5г. The same chernozem, calcic horizon. Needleshaped calcite crystals are confined to the microzones with humus-enriched material in an aggregate with dispersed carbonates. Photo by M.A. Bronnikova.

Рис. 5д. Вулканическая (охристая) почва Курильских островов. Мощные железистоорганические гидрофильные кутаны на обломках пород с трещинами усыхания. Фото С.Ф. Хохлова.

Fig. 5д. Volcanic soil (Andosol) of the Kurily Islands. Thick iron-organic hydrophilic coatings with desiccation cracks on rock fragments. Photo by S.F. Khokhlov.

Рис. 5е. Сухоторфяная почва на галечнике острова Уратамлян в Северном Охотоморье. Слабо разложенные остатки злаков и непрочные мелкоземистые агрегаты. Фото Н.С. Соболева.

Fig. 5e. Dry-peat soil formed on pebble of Uratamlyan Island in the Northern Okhotomorye. Weakly decomposed grass residues and fragile fine-earth aggregates. Photo by N.S. Sobolev.

Рис. 5ж. Аллювиальная почва на пойме р. Москвы. Погребенный постпирогенный гумусовый горизонт с углями, темной почвенной массой и песчаными зернами с железистыми пленками. Фото С.Ф. Хохлова.

Fig. 5ж. Alluvial soil on the floodplain of the Moscow River. Buried postpyrogenic humus horizon with charcoals, dark soil mass and sandy grains with iron films. Photo by S.F. Khokhlov.

Рис. 5з. Та же аллювиальная почва. Глинистый глеевый горизонт с сизым оттенком и микрозонами окисления чаще по краям угловатых глеевых агрегатов с массивной структурой, компактный, трещины. Фото С.Ф. Хохлова.

Fig. 5з. The same alluvial soil. Clayey gley horizon with a bluish hue and microzones of oxidation more often at the edges of angular gley aggregates with a massive structure, compact, cracks. Photo by S.F. Khokhlov.

Рис. 5. Примеры фотографий различных объектов мезоморфологических исследований.

Fig. 5. Examples of photographs of different objects of mesomorphological studies.

Некоторые манипуляции со вскрытием ВПМ могут дать ориентировочную оценку состава “цемента” агрегатов: соединения железа, органическое вещество, соли, карбонаты. Просмотр большого количества агрегатов поможет оценить степень антропогенной трансформации почвы, например, проградацию/деградацию агро-генных почв, реградацию постагрогенных почв залежей, а также активность землероев, перемещающих агрегаты из разных горизонтов по профилю. Принято считать, что агрогенные изменения микростроения почв отмечаются на начальной стадии их развития (Турсина, 1988), что справедливо и для мезоморфологических исследований.

Сравнение ВПМ и граней агрегатов позволяет судить о миграционных процессах , в первую очередь, процессов иллювииро-вания тонкодисперсного вещества и/или растворов. Традиционным критерием лессиважа считаются глинистые кутаны, расположение, толщина и континуальность которых позволяют в общем виде оценивать интенсивность лессиважа. Как правило, на мезоуровне можно увидеть глинистые кутаны; но при небольших примесях в них органических соединений мезоморфологическая диагностика состава кутан ненадежна. Остаточные продукты иллю-виирования или оподзоливания – скелетаны – встречаются в разных частях горизонтов, и имеют разную степень выраженности: от сплошных осветленных пылеватых и песчаных зерен в горизонте EL (рис. 5а) и языках в горизонтах BEL и ВТ до единичных “отмытых” песчинок на гранях агрегатов, называемых иногда в профиле “седоватостью”. На мезо-уровне можно оценить преобладающие размеры зерен, их корродированность, наличие и особенности пленок на них, что характеризует процессы партлювации в широком смысле. Признаки альфегумусового процесса в форме (гумусово)-железистых пленок отчетливо видны на мезо-уровне как в виде пятен или кутан, сплошных или фрагментарных, на крупных частицах, так и пленок, обволакивающих песчаные частицы. Например, рисунок 5д иллюстрирует подсыхание и растрескивание гидрофильных пленок, обнаруженных в поле еще И.А. Соколовым в охристых вулканических почвах Камчатки (1973).

Новообразования: марганцево-железистые, в том числе с ор- ганическими соединениями, карбонатные, гипсовые и легкорастворимых солей, можно считать достаточно информативным объектом мезоморфологического анализа. Различные железистые новообразования, свидетельствующие о характере увлажнения, редокс-режимах, перераспределении и миграции некоторых видов соединений железа, достаточно дифференцированы на мезоуровне. Локализация таких новообразований: в закрытых и открытых порах разного размера, в виде общей или микрозональной пропитки с соответствующими участками обезжелезнения, как и сами формы (кутаны, хлопья, конкреции, нодули) содержат информацию о механизмах и интенсивности процессов. Это касается и форм карбонатных новообразований, их приуроченности к различным порам и поверхностям (рис. 5г) при том, что диагностика разновидностей кальцита относится к сфере микроморфологии.

О биологической активности почвы можно судить по двум группам объектов: растительным остаткам и выбросам почвенной фауны. На мезо-уровне отмечается степень разложения остатков, распределение живых и мертвых корешков, в общем виде определяются исходные растения, т. е. дается более детальная оценка, по сравнению с полевыми наблюдениями, и вместе с тем более конкретная и дифференцированная, чем при рассмотрении растительных остатков в шлифах. Среди выбросов почвенной фауны наибольший интерес представляют копролиты дождевых червей. Экскременты более мелких животных – орибатид, коллембол, эн-хитреид, мокриц состоят из органического материала, имеют малые размеры и не всегда сохраняются при мезоморфологических наблюдениях, они детально изучены микроморфологами (Bal, 1973). Органо-минеральные копролиты дождевых червей (рис. 5в) интересны не только с точки зрения биогенности почв, но и как элементы микроструктуры, ее современного или давнего образования, о чем можно судить по сохранности и сложению копроли-тов, вовлечению их в основную массу и в педотубулы. Количество и строение копролитов в пахотных горизонтах отражают степень окультуренности почвы; детали изменений форм и границ копро-литов в антропогенно измененных почвах относятся к сфере микроморфологии (Kooistra, Pulleman, 2010).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мезоморфологический метод изучения твердой фазы почв не относится к широко используемым в почвенно-генетических и в прикладных исследованиях; в немногих публикациях по морфологии почв ему уделяется относительно мало внимания. Тем не менее, информация, полученная при рассмотрении с небольшими увеличениями отдельных элементов строения почвы, успешно дополняет результаты полевых наблюдений и не имеет ряда ограничений, присущих микроморфологическому методу. Рассмотренные подходы и результаты исследований твердой фазы почв носят качественный характер и практически не затрагивают поровое пространство (кроме тонких кутан во внутрипедных порах). Целесообразным представляется их сочетание с информацией о “профиле порового пространства” в почвах в двумерном измерении (Скворцова и др., 2015).

Широкое использование мезоморфологического метода затруднено рядом технических сложностей, для которых предлагаются возможные решения. Они касаются как выбора и подготовки образцов к анализу, так и работы с фотографиями в компьютерных программах. Накопление опыта мезоморфологических наблюдений будет способствовать совершенствованию методики.

Мезоморфологические исследования имеют несомненные достоинства: они не требуют подготовки образцов, портативные цифровые микроскопы удобны в любых условиях, не ограничено число повторностей в виде нескольких объектов (почвенных блоков, взятых из стенки разреза), что особенно полезно в неоднородных горизонтах – при наличии разных морфонов, например, в горизонте BEL текстурно-дифференцированных почв. Как промежуточный уровень между макро- и микроморфологией метод позволяет контролировать содержание шлифов, т. е. из каких именно морфонов изготовлены шлифы. Дополнение данными по порозно-сти почв увеличит информативность метода.

Имеющиеся результаты мезоморфологических исследований твердых компонентов разных почв показывают, что к наиболее перспективным объектам его применения относятся агрегаты (форма, порядок, поверхность, происхождение), в том числе орга- но-минеральные копролиты, аллохтонные кутаны и пленки на зернах, как и их отсутствие, растительные остатки и органические горизонты, однородность/неоднородность сложения и гранулометрического состава на уровне морфонов. Результаты мезоморфологических исследований обычно имеют качественный характер и педогенетическую направленность. Судя по обзору К.Н. Абросимова с соавторами истории и перспектив почвенной компьютерной томографии, мезо-уровень может быть дополнен трехмерными количественными характеристиками почвенной массы (Абросимов и др., 2021).