МГС - многофункциональный геонформационный сервер

Автор: Марков Кирилл Николаевич, Сулейманова Анна Алексеевна

Журнал: Сетевое научное издание «Системный анализ в науке и образовании» @journal-sanse

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Современные тенденции развития геоинформационных технологий становятся все более востребованными благодаря возможности публикации геопространственных данных в среде Интернет. Системы, созданные с применением Интернет-технологий намного перспективней локально-работающих программных продуктов, т. к. они позволяют решать задачи совместного ведения данных. Затруднения при эксплуатации настольных программных продуктов в распределенной среде состоят в том, что в процессе работы на локальных компьютерах пользователей происходит дублирование данных, которые необходимо постоянно синхронизировать, в результате чего появляются затраты на их передачу. Начиная с 2005 года, во ФГУП ГНЦ РФ «ВНИИгеосистем» ведутся работы по созданию крупных распределенных геоинформационных систем в среде Интернет, работающих на всей территории Российской Федерации и за ее пределами. В рамках этих работ был разработан специальный программно-технологический комплекс МГС (многофункциональный геоинформационный сервер).

Интернет-гис, интерфейс пользователя, метаданные

Короткий адрес: https://sciup.org/14122608

IDR: 14122608

Текст научной статьи МГС - многофункциональный геонформационный сервер

Многофункциональный геоинформационный сервер (МГС) - программно-технологический комплекс, построенный на основе свободно-распространяемого программного обеспечения с применением международных и отечественных стандартов в области геоинформатики ( OpenGIS , ISO , ГОСТ). Использование свободно-распространяемого программного обеспечения позволяет существенно сократить расходы по созданию и сопровождению систем, созданных на его основе. Заложенные в МГС решения и их реализация позволяют в дальнейшем наращивать объем данных, функциональность и производительность, позволяют осуществлять взаимодействие с другими информационными системами и ресурсами, в том числе интеграцию в порталы веб-услуг, а также создание на его основе других геоинформационных систем.

МГС предоставляет средства для решения задач в следующих областях:

-

1) Каталогизация, интеграция и высококачественное представление пространственных данных.

-

2) Оперативная поддержка принятия управленческих решений.

-

3) Аналитическая обработка разномасштабной многоуровневой пространственной информации.

Рабочие места пользователей выполняются на основе стандартных веб-броузеров, не требуя установки дополнительного программного обеспечения, что позволяет упростить их дальнейшую поддержку. В качестве веб-броузера используются любые современные броузеры типа Internet Explorer, Firefox, Seamonkey, Opera, Chrome, Safari.

-

1. Программно-технологическая платформа MGS-Framework

-

2. Функциональные модули MGS-Framework

Многофункциональный геоинформационный сервер базируется на программно-технологической платформе MGS-Framework . Она представляет набор средств для разработки приложений. Модульный принцип устройства, позволяет упростить проектирование и разработку созданных на ее основе систем. Каждая система выполняется в виде отдельного модуля, что обеспечивает независимость разработанных систем между собой.

Платформа MGS-Framework реализована на основе многоуровневой архитектуры «клиент-сервер». Серверная часть выполнена на языке программирования PHP и C ++, клиентская часть - на языке JavaScript с использованием технологий DOM и CSS . Клиент-серверные взаимодействия осуществляются посредством технологии AJAX , а разработанные подсистемы на стороне сервера взаимодействуют посредством веб-служб.

Пользовательский интерфейс выполняется в виде набора динамически встраиваемых компонентов ( plug-in ), что дает возможность эффективно настраивать интерфейс под решение конкретных задач. Клиентское приложение может быть организовано таким образом, что в зависимости от определенных условий осуществляется загрузка или выгрузка отдельных компонентов, при этом перезагрузка всего приложения не требуется.

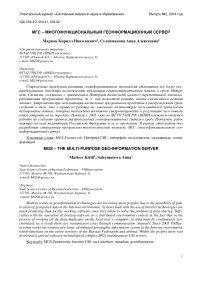

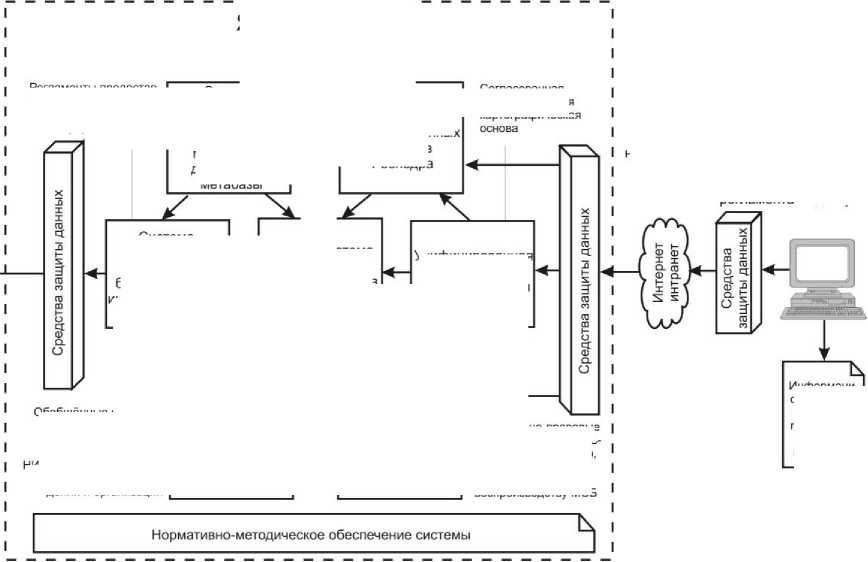

В состав MGS-Framework входят следующие функциональные модули (рис. 1):

- Система объектно-ориентированного разграничения и управления доступом (ОРУД), которая является неотъемлемой частью любой распределенной системы. Она позволяет централизованно управлять доступом к распределенным ресурсам на основе прав пользователя и вести аудит. Права пользователя к каждому объекту определяются проверкой списков прав доступа.

– База пространственных метаданных (метабаза), которая обеспечивает сбор, хранение, каталогизацию и централизованное управление данными на основе международных стандартов

ИСО 19115 «Географическая информация. Метаданные», ИСО 19139 «Географическая информация. Метаданные. Схема реализации на языке XML» и других.

– Система единых справочников, классификаторов и кодификаторов (ЕСКК), которая обеспечивает взаимоувязку геоинформации из различных источников, унификацию механизмов поиска и визуализации данных в системе. Она также включает в себя унифицированную полимасштабную цифровую картографическую основу, обеспечивающую единство пространственной привязки геоданных.

– Интернет-ГИС, которая обеспечивает функциональность настольных ГИС в среде интернет. Ее преимуществом является отсутствие специализированного дорогостоящего программного обеспечения на рабочем месте конечного пользователя. Для ее работы достаточно стандартного веб-броузера, присутствующего в каждой современной операционной системе.

– Система пространственного моделирования, которая позволяет формировать банк моделей объектов/процессов/ситуаций, осуществлять привязку к ним исходных данных и их обработку, а также представлять полученные результаты средствами Интернет-ГИС.

– Система распределенных вычислений, которая позволяет производить запуск, получать информацию о состоянии любой запущенной задачи и осуществлять контроль их выполнения, а также включает набор вычислительных модулей обработки пространственно привязанных данных.

Платформа MGS-Framework

Рабочие места

Рис. 1. Структура многофункционального геоинформационного сервера

Все обращения к системам осуществляются через диспетчер запросов, который обеспечивает единую точку входа в систему, что позволяет полностью скрыть особенности внутренне реализации систем.

Функциональность каждой разработанной системы зависит от набора динамически встраиваемых компонентов, которые позволяют сконфигурировать систему таким образом, чтобы она была эффективной при решении поставленных задач. Еще одно преимущество применения такого подхода при построении систем – сокращение объема данных, подгружаемых в веб-броузер, что ведет к сокращению объема трафика и времени загрузки приложения, и является основным требованием при разработке современных веб-приложений.

2.1. Система объектно-ориентированного разграничения и управления доступом

Система объектно-ориентированного разграничения и управления доступом является неотъемлемой частью любой распределенной системы. Она позволяет централизованно управлять доступом к распределенным ресурсам на основе прав пользователя и вести аудит.

Каждый пользователь системы характеризуется учетной записью, включающей, в том числе уникальный идентификатор пользователя, имя входа в систему, пароль, набор личных сведений и служебную информацию.

Личные сведения о пользователе включают:

-

1) Фамилию, имя и отчество.

-

2) Гражданство.

-

3) Должность и подразделение.

-

4) Название организации.

-

5) Почтовый адрес: улицу (микрорайон), дом (владение), корпус, строение, комнату (квартиру), населенный пункт, почтовое отделение, район, область (край, республику), страну, почтовый индекс.

-

6) Телефон (факс) с указание кодов населенного пункта и страны.

-

7) Адрес электронной почты.

Каждый пользователь может быть членом одной или нескольких групп. Группы пользователей объединяются в иерархию, как правило, отражающую организационную структуру постоянных подразделений и временных рабочих групп в организации. Одна группа является основной для пользователя и используется по умолчанию.

Каждому пользователю назначается одна или несколько ролей в системе. Роли имеют функциональную иерархию и соответствуют, как правило, служебным обязанностям пользователя в той или иной группе. Комбинация числа групп и ролей пользователей позволяет оперативно назначать доступ к большому числу распределенных ресурсов в условиях периодического изменения статуса пользователей. Одна роль является основной для пользователя и используется по умолчанию.

Комбинация ограниченного числа групп и ролей пользователей позволяет оперативно назначать регламентированный доступ к большому числу документов в условиях периодического изменения статуса пользователей.

При инициализации сеанса работы пользователя с системой производится проверка, по результатам которой определяется набор активных ролей пользователя на текущий сеанс.

Работа пользователя с системой без указанной процедуры входа возможна в роли «гостя» с чрезвычайно ограниченным набором возможностей, либо при определенных условиях не разрешается вообще.

Условиями, определяющими назначение активных ролей пользователю, являются:

1) Указание существующего имени входа в систему.

2) Проверка статуса учетной записи.

3) Интерактивная проверка личности пользователя, например, запросом и вводом пароля, либо в необходимых случаях более сложной системой вопросов и ответов.

4) Ограничение числа неудачных попыток входа в систему под одним именем или с одного рабочего места.

5) Ограничение на количество одновременно разрешенных сеансов данного пользователя и запрашиваемой роли в системе.

6) Поверка символического, логического и физического адресов, с которых производится попытка входа (является ли это назначенным рабочим местом пользователя, другой рабочей станцией в защищенных подсетях различной категории, компьютером во внешней сети).

7) Проверка разрешенного времени входа пользователя в систему с учетом разницы временных поясов, периодичности временных интервалов.

8) Ограничение суммарного лимита времени за определенный период.

9) Учет текущего уровня безопасности системы, определяемого, например, уровнем

2.2. База пространственных метаданных

террористической опасности, техническим состоянием системы и подсистем, отмеченными попытками несанкционированного доступа и т. п.

В общем случае, учетные записи пользователей, система разграничения и учета доступа и документы, управление доступом к которым осуществляется системой, распределены по различным серверам, между которыми осуществляется обмен по каналам связи.

Права доступа пользователя в текущем сеансе к каждому документу определяются проверкой списков прав доступа ( ACL ), связанного с запрошенным путем к документу, с активными ролями, назначенными пользователю в текущем сеансе. Права доступа назначаются не конкретному документу, а ссылке на него в иерархическом каталоге системы. Таким образом, пользователь при доступе к одному и тому же документу с указанием разных путей в каталоге может получить различные права. Ссылка на документ из иерархического каталога системы производится по уникальному идентификатору документа (аналог inode в файловой системе UNIX ).

Действующий список прав доступа к документу является комбинацией его списка прав доступа со списками прав доступа всех включающих его каталогов, получаемых обратным просмотром указанного пути доступа к документу. Возможными директивами в списках прав доступа являются «разрешить» и «запретить». Возможными субъектами списков прав доступа всех уровней являются отдельные пользователи, их группы и роли. Дополнительными параметрами при определении прав доступа к отдельному документу или каталогу могут являться обязательное протоколирование попытки доступа, проверка дополнительного пароля, перечня вопросов-ответов или иного подтверждения, и т. д.

База пространственных метаданных выступает как центральное хранилище информации для других систем. Она обеспечивает сбор, хранение, каталогизацию и централизованное управление данными на основе международных стандартах ИСО 19115, ИСО 19139 и других. В качестве единицы информации в ней выступает документ, который содержит в себе только справочные сведения (метаданные) о внешних информационных ресурсах. Однотипные документы могут быть объединены в категории. Ссылка на один и тот же документ может входить в разные категории и иметь различные права доступа. Сами категории являются тоже документами, только с тем отличием, что они могут хранить внутри себя ссылки на другие документы и категории.

Интерфейс пользователя системы (рис. 2) предоставляет следующие возможности:

– Просмотр, изменение и создание документов.

– Выполнение групповых операций над документами, например, удаление.

– Поиск документов по их атрибутам.

– Полнотекстовый поиск по всем атрибутам и содержимому документов.

-

– Порционное представление большого количества информации.

-

– Настройка визуального оформления документа.

– Ведение иерархического перечня.

– Импорт и экспорт документов.

Для взаимодействия с Интернет-ГИС, данные метабазы картографических слоев, генерируемых по результатам запросов метаданных и их привязкой к картографической основе.

дополняются описанием к различным категориям

В #4 S

Ч7 Инструментарий

Структура

10 Работы на ТПИ

10 Параметрические скважины

0 Месторождения ТПИ

Q Deгиональная сейсмическая изученность

0 0 'оспеол карта

0 О Г1ЮХС0

□ 0 1:200000

0 0 ГГК-200/1

0 Украина

0 Белоруссия

1 0 Казахстан

О Молдавия

0 Азербайджан

О Армения

0 Грузия

О Киргизия

0 Латвия

10 Литва

О Таджикистан

Туркмения

0 Узбекистан

0 Эстония

0 ГГК- 200/2

0 10 ГБЦГИ

0 Государственный кадастр месторождений (обновленный)

0 1 0 Изученность

1 0 Лицензирование недропользования

0 0 Государственный кадастр месторождений а А. Месторождения металлических полезных ископаемых

О Б. Месторождения неметаллических полезных ископаемых

0 В. Россыпные месторождения

0 Г. Проявления твёрдых полезных ископаемых

Д Месторождения нефти и газа

Q _. Месторождения угля и горючих сланцев

_ ОЖ Месторождения гидром и не рального сырья

0 Месторождения металлов

10 эоссыпное золото

0 Фонд резервных участков недр

/ » ИРИС » ВСЕГЕИ » Госгеолкарта » 1:200000 » ГГК-2 0СУ1 » Молдавия __________________________________________________________________________ о выбрать все метаданные 1-7

■ 0 1 13 Государственная геологическая карта масштаба 1:200000

• Управление геологии Молдавской ССР, 1962

: [Геологическая карта] материалы находятся в ФГУП «КЕГЕИ»

■ 0 2 ВЭ Государственная геологическая карта масштаба 1:200000

-

• Лист M-35-XXXIV Волыно-Подольская серия. Геологическая карта

-

■ Совет управления геологией Молдавской ССР, 1971

[Геологическая карта] материалы находятся в ФГУП «КЕГЕИ»

■Оз [И Государственная геологическая карта масштаба 1:200000

-

Лист L-35-IV . Геологическая карта

• Управление геологии Молдавской ССР, 1969

: [Геологическая карта] материалы находятся в ФГУП «КЕГЕИ»

4 §| Государственная геологическая карта масштаба 1:200000

Лист M-35-XXXIV Волыно-Подольская серия. Геологическая карта домезозойских отложений

: Совет управления геологией Молдавской ССР, 1971

[Геологическая карта домезозойских отложений] материалы находятся в ФГУП «КЕГЕИ»

5 Щ Государственная геологическая карта масштаба 1:200000

Лист M-35-XXXIV Волыно-Подольская серия. Геологическая карта домезозойских отложений

• Совет управления геологией Молдавской ССР, 1971

: [Геологическая карта дэмезсоойских отложений] материалы находятся в ФГУП «КЕГЕИ»

■ 0 6 ВЭ Государственная геологическая карта масштаба 1:200000

Лист M-35-XXXIV Волыно-Подольская серия. Карта полезных ископаемых

: Совет управления геологией Молдавской ССР, 1971

: [Карта полезных ископаемых] материалы находятся в ФГУП «КЕГЕИ»

■ О 7 [И Государственная геологическая карта масштаба 1:200000

• Управление геологии Молдавской ССР, 1962

[Карта полезных ископаемых! материалы находятся в ФГУП «КЕГЕИ»

Рис. 2. Интерфейс пользователя базы пространственных метаданных

2.3. Система единых справочников, классификаторов и кодификаторов

Система единых справочников, классификаторов и кодификаторов , обеспечивает взаимоувязку геоинформации из различных источников, унификацию механизмов поиска и визуализации данных в системе. Данная система также включает в себя унифицированную полимасштабную цифровую картографическую основу, обеспечивающую единство пространственной привязки геоданных.

Источниками данных для подготовки единой системы справочников, классификаторов и кодификаторов являются Общероссийские классификаторы, классификаторы (справочники), подготовленные ФГУНПП «Росгеолфонд» и ФГУП «ВСЕГЕИ».

Общероссийские классификаторы утверждаются Ростехрегулирования для применения в информационно-вычислительных системах различных министерств (ведомств), входят в состав документов Федерального фонда государственных стандартов и являются частью информационных ресурсов Российской Федерации.

Справочники в составе единой системы справочников, классификаторов и кодификаторов для использования в автоматизированных информационных системах – структурированные и актуализируемые перечни сведений о реальных объектах водного хозяйства и непосредственно связанных с ними документах (лицензиях, договорах и т. п.), имеющих заведомо ограниченный срок существования, а также периодически обновляемый либо уточняемый набор характеристик (сроки действия, объемы забора, лицензионные отчисления и т. п.).

Классификаторы в составе ЕСКК – структурированные перечни объектов и категорий, используемых в природопользовательской деятельности, состав которых относительно постоянен, а их изменения обусловлены, в основном, внешними по отношению к природопользовательской деятельности факторами (административное деление, стандарты качества и т. п.).

Кодификаторы в составе ЕСКК – принципы кодирования позиций вышеуказанных справочников и классификаторов, а также непосредственно наборы присвоенных им алфавитно-цифровых кодов, распространяемые для обязательного использования в существующих и разрабатываемых автоматизированных информационных системах МПР России.

2.4. Интернет-ГИС

Интернет-ГИС обеспечивает функциональность настольных ГИС в среде Интернет, преимуществом которого является отсутствие специализированного дорогостоящего программного обеспечения на рабочем месте конечного пользователя. Для функционирования системы на стороне пользователя, достаточно стандартного веб-броузера, который входит в поставку любой современной операционной системы.

Ядро Интернет-ГИС построено на базе свободно распространяемого программного продукта UMN MapServer , который является одним из самых популярных сред создания картографических веб-сервисов. UMN MapServer разрабатывался университетом Миннесоты совместно с департаментом природных ресурсов штата Миннесота и NASA , а в настоящее время поддерживается в рамках проекта Terra SIP . Популярность данного программного продукта обусловлена возможностью работы практически на любых программных платформах (в том числе MS Windows , Linux , Mac OS X , FreeBSD и Solaris ), широчайшими функциональными возможностями, легкостью интеграции с различными СУБД и открытостью исходных кодов. Строго говоря, UMN MapServer позиционируется не как конечное приложение, а как среда разработки.

UMN MapServer позволяет разрабатывать и предоставлять географические данные через сеть Интернет, обеспечивает интеграцию и распространение пространственной информации, а также преобразование множества типов данных и структур.

Основным форматом описания картографического проекта в UMN MapSever является map -файл. Map-файл – текстовый файл, состоящий из описания различных объектов. Каждый объект имеет множество параметров. Этот файл определяет отношения между объектами, указывает источники данных и определяет, как они должны быть представлены на электронной карте.

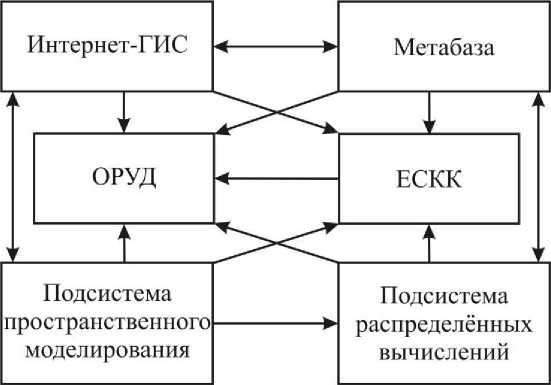

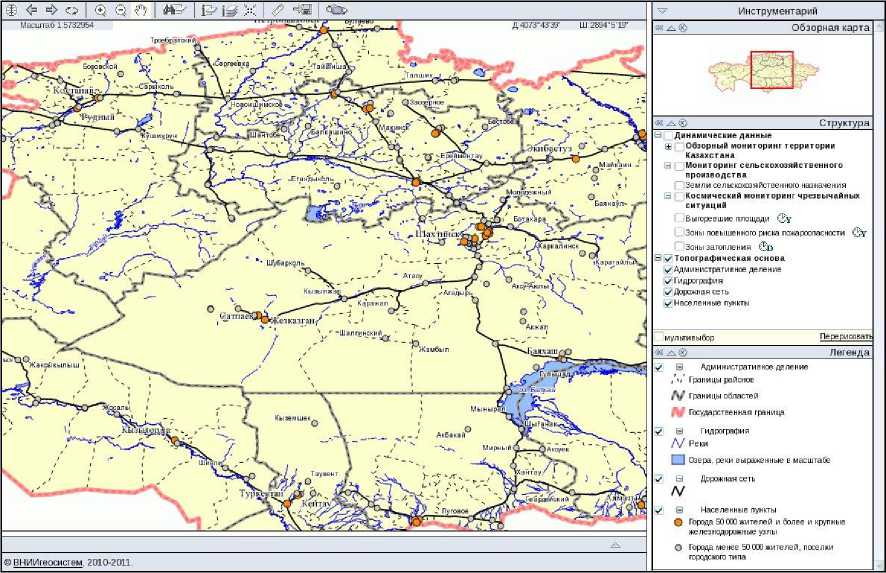

Рис. 3. Интерфейс пользователя подсистемы Интернет-ГИС

Интерфейс пользователя Интернет-ГИС выполнен в виде набора динамически встраиваемых компонентов, что дает возможность ее конфигурировать с целью достижения наибольшего удобства при решении конкретных задач.

Интерфейс пользователя системы (рис. 4) предоставляет следующие возможности:

– Изменение масштаба карты как по заданным градациям, так и выбором рамки интересующего участка.

– Перемещение по изображению как управляющими клавишами, так и курсором мыши.

– Центрирование изображения по заданной точке либо выбранному объекту.

– Окно навигации текущего изображения в общем поле карты.

– Условная визуализация слоев карты с помощью иерархически представленной легенды.

– Измерение расстояния по карте.

– Получение информации по интерактивно выбранным объектам сразу из нескольких слоев.

– Возможность гибкой настройки вида результатов запросов.

– Возможность создания дополнительных окон с картой в другом масштабе (создание врезок).

– Создание пространственных запросов по охватывающему прямоугольнику, по произвольно заданному контуру, в окрестности заданного радиуса и пересечением с линией.

– Возможность отображения результатов запросов с присоединенными гиперссылками на внешние ресурсы.

– Экспорт интересующего фрагмента карты в формат GeoTIFF .

– Осуществление атрибутивного поиска объектов на карте, при помощи специально разработанного редактора запросов.

– Запуск аналитических модулей.

– Управление доступом к данным.

– Включение/выключение подписей объектов на карте.

– Ввод и редактирование векторных объектов с возможностью перепроецирования в систему координат отличную от проекции текущей карты «на лету».

– Ввод и редактирование атрибутивной информации по выбранному объекту с использованием заданных словарей и проверкой диапазона введенных значений.

– Управление данными, зависимыми от времени.

Рис. 4. Интерфейс пользователя Интернет-ГИС

Для описания и взаимодействия с пространственными данными используются соответствующие стандарты и протоколы, например, SFS ( Simple Feature Specification ), GML ( Geography Markup Language ), WMS ( Web Map Service ), WFS ( Web Feature Service ), SLD ( Styled Layer Descriptor ) и другие, разрабатываемые международными организациями OGC ( Open geospatial Consortium ) и ISO ( International Standardisation Organisation ).

2.5. Система пространственного моделирования

Система пространственного моделирования позволяет осуществлять удаленную обработку больших массивов геолого-геофизической и геоэкологической информации.

Интерфейс пользователя системы (рис. 5) позволяет производить:

-

- Формирование модели - создание дерева модели, задание системы целевых градаций и формирование информационной базы, по которой и будет проводиться решение задачи.

-

- Наполнение модели - расчет формальных характеристик факторов модели, назначение их весов и, при необходимости, перевод их значений в систему целевых градаций.

-

- Расчет модели - последовательное районирование территории по формальным характеристикам, включая каждую из групп факторов модели.

-

- Интерпретацию результатов - отнесение значений полученной интегральной оценки к заданным целевым градациям.

-

- Визуализацию - отображение исходных данных, рассчитанных факторов и интегральных

оценок, полученных в ходе моделирования средствами Интернет-ГИС.

Исходные данные в системе могут быть представлены в векторном или растровом формате. В качестве векторного формата могут выступать все форматы доступные через библиотеку OGR, например, широко используемый формат ESRI SHAPE . Растровые данные могут быть представлены любым форматом, который доступен в библиотеке GDAL , например, GeoTIFF.

Инструментарий

Название: [Степень благоприятности условий освоения Описание:

I Шаги ][ Градации

i △ ® Модель

Т§ Оценка геоэкологических условий освоения МСБ

■4 Степень благоприятности условий освоения

4 Природные факторы

4^ Физико-географические факторы

4 Природные риски

4 Уровень сейсмоактивности

4 Карта сейсмоактивных зон

4 Уровеньселеопасности

4 Карта распространения селей

4 Уровень лав и ноопасности

4 Карта лавиноопасных зон

4 Наличие многолетне мерзлых пород

4 Карта распространения ММП

4 Степень пораженности земель ЭкГП

4 Карта экзогенных процессов

4 Ценность земельных угодий

4 Карта земельных угодий

4 Гидрогеологические факторы

4 Уровень защищенности подземных вод

4 Карта защищенности подземных вод от загрязнений

4 Уровень минерализации подземных вод

4 Карта минерализации подземных вод

4 Оценка обеспеченности территории по возможной производительности водозаборов

4 Карта обеспеченности территории по

Реализации

Рис. 5. Интерфейс пользователя системы пространственного моделирования

2.6. Система распределенных вычислений

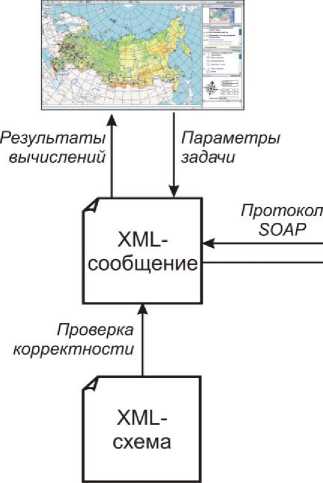

Система распределенных вычислений , позволяет производить запуск, получать информацию о состоянии любой запущенной задачи и осуществлять контроль их выполнения, а также включает набор вычислительных модулей обработки пространственно привязанных данных.

Под распределенными вычислениями в рамках разработанной технологии понимается возможность запуска и управления вычислительными модулями на различных серверах, объединенных в вычислительную сеть и имеющих совместный доступ к большим объемам данных, также размещенным на различных серверах. Это позволяет осуществлять распределение вычислительной нагрузки в целях повышения производительности систем, использующих эту технологию. Сами же вычислительные модули могут выполняться в параллельном режиме.

Система распределенных вычислений (рис. 6) выполнена в виде набора веб-служб, взаимодействующих по протоколу SOAP . Протокол SOAP предоставляет простой механизм для обмена структурированной и типизированной информацией в распределенной среде и предназначен для передачи сообщений и удаленных вызовов процедур. В сравнении с технологиями RMI, CORBA и DCOM , веб-службы основаны на передаче текстовых XML -сообщений поверх транспортного протокола HTTP.

Веб-службы в подсистеме распределенных вычислений подразделяются по их функциональному назначению:

-

1) Веб-служба управления заданиями - центральная веб-служба, отвечающая за выбор сервера в распределенной среде, на котором будет производиться запуск новой задачи, а также осуществляет контроль за состоянием всех ранее запущенных задач. Взаимодействие с вычислительным сервером ведется посредством веб-службы поддержки вычислений. Выбор сервера для запуска новой задачи осуществляется на основе данных, предоставленных веб-службой мониторинга распределенной среды.

-

2) Веб-служба поддержки вычислений - устанавливается на вычислительном сервере, осуществляет запуск новых задач и управление существующими, принимает и обрабатывает запросы поступившие от веб-службы управления заданиями.

-

3) Веб-служба мониторинга распределенной среды - осуществляет мониторинг и анализ распределенной среды, а именно:

-

- Мониторинг загруженности каналов связи и коммутирующего оборудования.

– Мониторинг показателей производительности вычислительных серверов (загрузка центрального процессора, расход оперативной памяти, использование дискового пространства).

-

- Накопление собранной информации об объектах мониторинга.

-

- Своевременное нахождение проблемных мест, на основе анализа накопленной информации.

-

- Контроль доступности оборудования и сервисов.

– Предупреждение администратора системы о появившихся проблемах (отказ оборудования, пропадание канала связи, превышение порога наблюдаемого параметра).

В качестве источника данных для службы мониторинга может выступать SNMP -агент или вебсервис, реализующий заранее обговоренный набор функций.

Доступ к исходным и насчитанным данным осуществляется посредством Интернет-протоколов (общего назначения - HTTP / HTTPS , FTP/FTPS, SSH и специализированные - WFS, WMS) и протоколов локальных сетей ( NFS , SMB ).

Система распределенных вычислений ориентирована на запуск универсальных вычислительных модулей ГИС INTEGRO . Каждый модуль принимает параметры в виде XML -документа, структура которого описывается специально разработанной XML -схемой ( XML schema ). XML -схема дает возможность проверить структуру задачи на наличие несоответствий на подготовительном этапе, что гарантирует исключение ошибок на этапе запуска.

Интерфейс пользователя

Рис. 6. Структура системы распределенных вычислений

Вычислительные серверы

Вычислительные модули

Состояние задачи

Протокол SNMP/SOAP

Каждый вычислительный модуль обладает следующей спецификой:

– Единообразное встраивание и функционирование вычислительных модулей как в распределенной среде, так и в ГИС ИНТЕГРО.

-

- Возможность объединения вычислительных модулей в динамически-подключаемые

библиотеки ( DLL/SO ).

-

- Поддержка широкого спектра современных операционных систем ( MS Windows, Linux,

FreeBSD ).

- Разработка модулей на различных языках программирования ( C ++, Fortran и др.).

– Прямой доступ к векторным и растровым пространственным данным посредством библиотеки GDAL / OGR и собственных драйверов (ТОС, SX F).

– Разработка модулей с применением различных библиотек поддержки параллельных вычислений ( MPI , OpenMP , Threads и др.).

– Запуск и инициализация вычислительных модулей посредством командной строки + XML -файл параметров или API + специальные структуры данных.

Для обработки геоинформации в природопользовании подсистема распределенных вычислений включает широкий спектр вычислительных модулей:

-

1) Обработка векторных данных:

-

- Изменение типа геометрии.

-

- Вычисление геометрических атрибутов.

-

- Построение геометрических объектов.

-

- Пространственные операции.

-

- Пространственное присоединение атрибутов.

-

- Разбиение на классы (построение гистограммы).

-

- Проверка геометрической корректности.

-

- Генерация координатных сеток.

-

- Координатные преобразования.

-

2) Пересчет векторных данных в растровые.

-

3) Пересчет растровых данных в векторные.

-

4) Совместная обработка векторных и растровых данных.

-

5) Обработка растровых данных:

-

6) Обработка геофизических данных.

-

3. Реализованные проекты на базе МГС

3.1. Информационная система обеспечения работ по геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы (СОБР Роснедра)

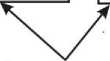

Система создана по заказу Роснедра (2005-2014 г.г.). СОБР Роснедра введена в эксплуатацию в 2009 году, в настоящее время ведется сопровождение, развитие и актуализация данных системы.

Обеспечивает интеграцию государственных распределенных информационных ресурсов отрасли, ведение которых осуществляется подведомственными организациями, широкий спектр справочно-поисковых и аналитических функций, полноценный картографический инструментарий.

СОБР Роснедра представляет собой распределенный информационно-коммуникационный комплекс существующих информационных ресурсов и специально разработанной программной инфраструктуры, обеспечивающей актуализацию и обработку информации из различных информационных систем, ее выборку, автоматизированный поиск и единый централизованный доступ к ней на основе корпоративных сетей и сети Интернет.

Внешние информационные ресурсы Росгеолфонд, подведомственные организации

Территориальные органы, геологичские предприятия, недропользователи

Рабочие места

Информационно-аналитические и презентационные материалы

Рис. 7. Структура СОБР Роснедра

Ядро системы

(ВНИИгеосистем)

Регламенты предоставления информации, протоколы обмена,

форматы

данных

Система учёта и анализа применимости информационных материалов для ведения метабазы

Метабаза информационных ресурсов Роснедра

Согласованная полимасштабная картографическая

Федеральное агентство, его территориальные органы, органы государственной власти, подведомственные научные организации и геологические предприятия, недропользователи, некоммерческие организации, другие физические и юридические лица - в соответствии с установленными регламентами доступа

Система доступа к удалённым базам данных и информационным системам

Единая система справочников, классификаторов и кодификаторов

Унифицированная географическая информационная система

Банк базовых * информационных ресурсов

Обобщённые статистические данные, перечни объектов изученности, ГРР и НИОКР, лицензирования, геологических учреждений и организаций

Хранилище информации оперативного доступа

Гипертекстовая система отраслевых документов

Нормативно-правовые документы (федеральные, ведомственные), документы работ по изучению недр и воспроизводству MCE

Рис. 8. Портал СОБР Роснедра

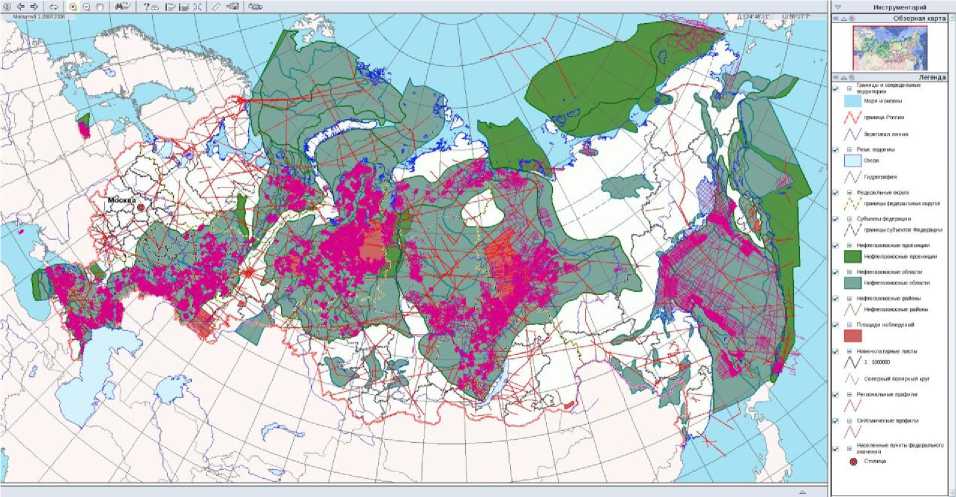

3.2. Информационная система по сейсмической и буровой изученности Российской Федерации и ее континентального шельфа

Система создана по заказу Роснедра (2007-2014 г.г.). Обеспечивает визуализацию и анализ материалов, представленных в картотеке изученности Росгеолфонда.

В результате произведено наполнение метабазы системы соответствующей метаинформацией, отработан механизм динамической связи объектов системы с данными из картотеки изученности на основе подсистемы удаленного доступа, интегрированной с Интернет-ГИС.

Разработанная система позволила геологической общественности получать доступ к результатам геологических работ, осуществлять их аналитическую обработку, а также производить поиск необходимой информации в массе весьма объемных геологических отчетов.

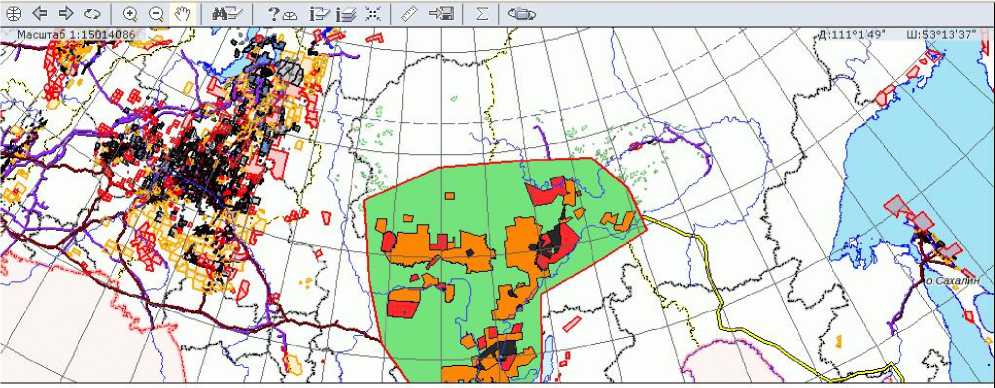

Рис. 9. Карта изученности

Рис. 10. Информация по интерактивно выбранным сейсмическим профилям

Карта

Анализ изученности (4)

|

Лицензионные участки |

Региональные профили |

Сейсмические профили |

Скважины |

|||||

|

Тип |

Площадь, км1 |

Длина, км |

Плотность, км/км2 |

Длина, км |

Плотность, км/км2 |

Количество, шт. |

Плотность, шт./км2 |

|

|

нераспределенный фонд |

1046663.7 |

18673.7 |

0.01784 |

121083.8 |

0.11569 |

634 |

0.00061 |

|

|

■ |

эксплуатационные |

30878.3 |

1148.3 |

0.03719 |

20688.4 |

0.67000 |

518 |

0.01678 |

|

разведочные |

291996.7 |

8695.1 |

0.02978 |

121334.2 |

0.41553 |

1014 |

0.00347 |

|

|

поисковые |

84911.9 |

2132.7 |

0.02512 |

24198.2 |

0.28498 |

118 |

0.00139 |

|

Рис. 11. Аналитическая обработка изученности

3.3. Картографическая информационно-поисковая система Государственного банка цифровой геологической информации (КИПС ГБЦГИ)

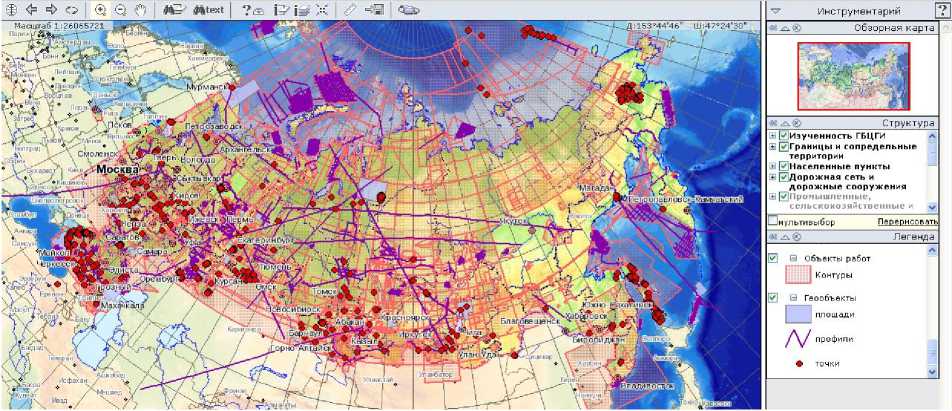

Система создана по заказу Роснедра (2006-2014 г.г.). Обеспечивает визуализацию и анализ, оперативный и наглядный поиск материалов, представленных в картотеке первичной изученности Росгеолфонда, а также оценку степени покрытия ими территории России.

Система создана с целью автоматизации учета и контроля первичных и производных документированных цифровых геологических информационных ресурсов. Интернет-версия КИПС ГБЦГИ разработана с целью предоставления государственным и муниципальным органам, а также обществу в целом доступ к ГИР ГБЦГИ.

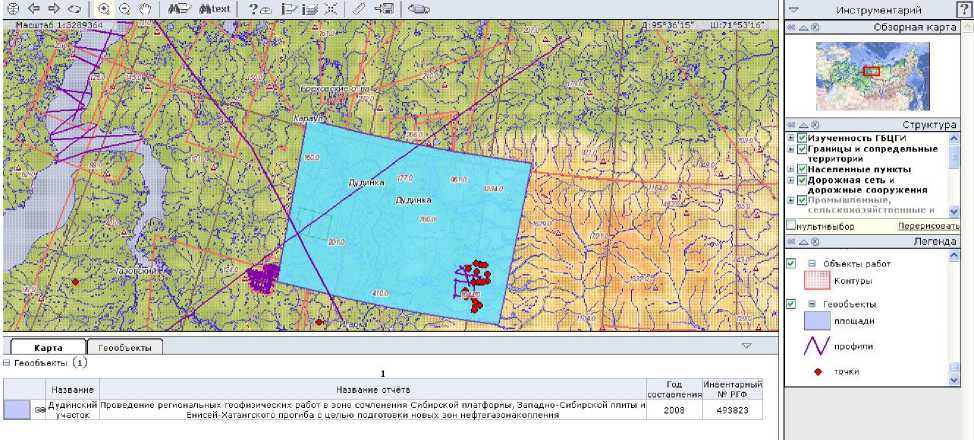

Рис. 12. Картографическая информационно-поисковая система ГБЦГИ

Рис. 13. Информация по интерактивно выбранному объекту

|

Название |

Название отчёта |

составления |

Инвентарный № РГФ |

||

|

6Э |

Дудинский участок |

Проведение региональных геофизических работ в зоне сочленения Сибирской платформы, Западно-Сибирской плиты и Енисей-Хатангского прогиба с целью подготовки новых зон нефтегазонакопления |

2008 |

493823 |

|

Н Геологически й отмёт (1) _________________________________________________________________________________________________________

Название (Проведение региональных геофизических работ в зоне сочленения Сибирской платформы, Западно-Сибирской плиты и Енисей-|хатангского прогиба с целью подготовки новых зон нефтегазонакопления

3 Полезные ископаемые (___________________________________________________________________________________

Группа | Минерал I Доп, сведения

Углеводородное сырье | группа в целом |

-

3 Работы по методам (1) Тип Метод Модификация Разновидность Масштаб Ссылка

Наземные методы | Сейсморазведка | Метод общей глубинной точки-2D | | 1:200000 | Открыть

-

3.4. Создание пространственных комплексных физико-геологических моделей строения земной коры юго-востока Западной Сибири и юга Восточной Сибири по данным геофизических исследований на опорных и региональных профилях

Система создана по заказу Роснедра (2007-2010 г.г.). Обеспечивает возможность построения комплексной объемной модели Земной Коры по данным геофизических исследований (МОВ-ОГТ и МТЗ) на опорных (1-СБ, 3-СБ) и региональных (Восток-10, Восток-12, Восток-15, Восток-16) геолого-геофизических профилях и площадных гравимагнитных съемок.

Рис. 14. Развернутое представление информации по интерактивно выбранному объекту

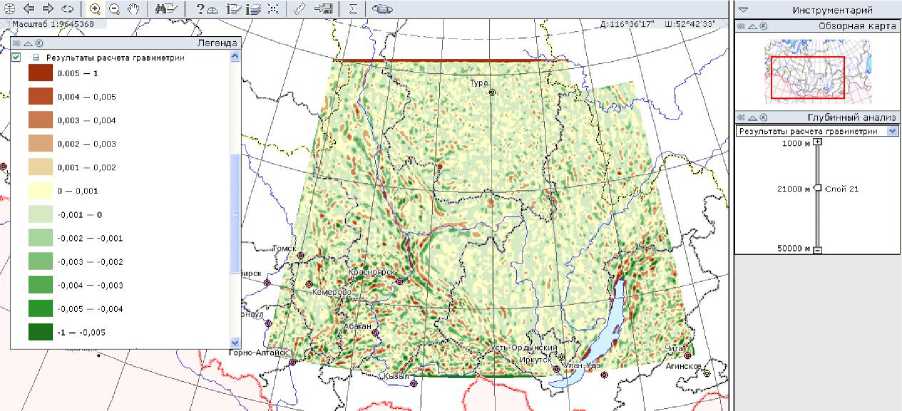

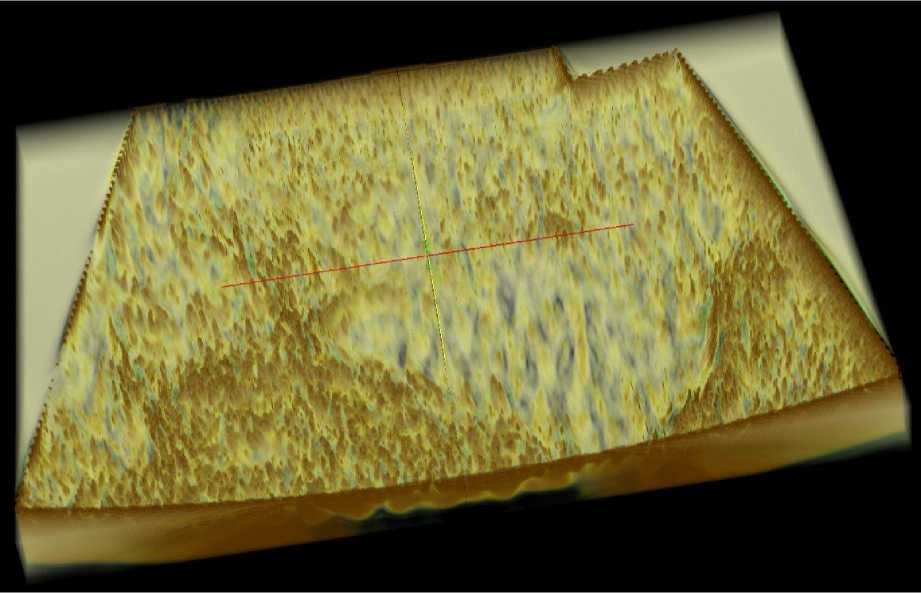

В качестве исходных данных использовалась регулярная сеть потенциала силы тяжести для площади юго-востока Западной Сибири и юга Восточной Сибири.

По результатам обработки данных гравиметрии была построена распределения эффективных плотностей на площади более 900000 кв. км.

трехмерная модель

Расчет и построение трехмерных моделей производился как в ГИС ИНТЕГРО, так и в распределенной среде средствами многофункционального геоинформационного сервера (МГС) при помощи одних и тех же вычислительных модулей. Расчеты на основе МГС позволили повысить скорость обработки данных и предоставили возможность просмотра 3 D -моделей вне зависимости от географического положения пользователя.

Рис. 15. Расчет гравиметрии и послойное представление полученных результатов в среде интернета средствами МГС

Рис. 16. 3D-модель распределения эффективных плотностей

Заключение

Все вышеперечисленное позволяет создавать распределенные многоуровневые информационные системы, обеспечивающие решение следующих задач:

– Удаленный сбор, распределенное хранение и централизованный доступ к разнородной пространственно привязанной информации с учетом ее изменения во времени.

– Интеграция разнородных, в том числе уже существующих, информационных систем и данных в единую технологическую среду обработки и интерфейса пользователя.

– Качественное наглядное отображение информации с элементами картографии, диаграмм, табличного и факсимильного представления данных на экране и в бумажном виде.

– Обработка актуальной информации методами пространственного анализа и моделирования для оперативной поддержки управленческих решений и научных исследований.

– Развертывание большого числа рабочих мест на основе стандартных средств Интернет, не требующих затрат на программное обеспечение и техническое сопровождение, в то же время, обеспечивающих продвинутые возможности работы с системой.

– Разграничение и контроль доступа к данным и функциональным возможностям систем для различных групп и отдельных пользователей, защита информации.

Взаимодействие со сторонними программно-технологическими комплексами производится посредством различных конвертеров, входящих в состав МГС. На сегодняшний день реализованы конвертеры из следующих форматов: ArcGis , ArcView и ГИС INTEGRO. В процессе конвертации производится автоматический перенос структуры проекта, условных обозначений, проекции, экстента карты и единиц измерения, а непосредственно данные остаются без изменений.

Список литературы МГС - многофункциональный геонформационный сервер

- Любимова А. В., Марков К. Н. Суханов М. Г., Толмачева Е. Р. Многофункциональный геоинформационный сервер: архитектура, возможности, применение. Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: ВНИИгеосистем, 2009.

- Марков К. Н. Структура, функциональные возможности и особенности реализации распределенных геопространственных вычислений в среде разработки MGS-Framework // Геоинформатика. - М.: ВНИИгеосистем, 2010. - № 1.

- EDN: LAHZDN

- Марков К. Н. Компьютерная технология распределенной обработки геоинформации в природопользовании на основе многофункционального геоинформационного сервера // Кандидатская диссертация. - М.: ВНИИгеосистем, 2010.

- EDN: QETPNH

- Марков К. Н. Сервис-ориентированный подход к визуализации и распределенной обработке геоданных в среде интернета средствами МГС // Сборник тезисов XI Международной конференции «Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты», 14-17 мая 2012 г. - Киев, 2012.