Мифотворчество маргинальных групп

Автор: Широченко Александр Игоревич

Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal

Статья в выпуске: 1 (14), 2016 года.

Бесплатный доступ

Обозначенная проблема в данной статье - слабая изученность маргинального мифотворчества в современном мире на фоне радикальной трансформации культурных систем. Актуальность вопроса обусловлена сложной социокультурной динамикой современного общества, в рамках которого маргинал является активно действующим компонентом, влияющим на многочисленные процессы. Проблема решается путем выделения маргинального мифотворчества из общей структуры социальной мифологии, а также анализом и группировкой в мифологемы наиболее устойчивых социальных мифов как внутри, так и вокруг маргинальных групп. Выявлена взаимосвязь между общественными и внутригрупповыми мифами, а также определены истоки возникновения социального мифа, в обществе и маргинальных группах.

Социальная мифология, социальные группы, магинальность, социальный миф, мифологемы, маргинальные группы

Короткий адрес: https://sciup.org/14239049

IDR: 14239049 | УДК: 316.7(075)

Текст научной статьи Мифотворчество маргинальных групп

Векторы развития современной культуры фиксируют противоборство двух трендов интегративного и сепаратного. Ареной столкновения этих культурных интенций становится общество, жаждущее перемен и обременённое потерей идентичности. Границы и переходы стали

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations повседневной практикой межкультурного взаимодействия [4]. Исследование мифотворчества маргиналов помогает выявлять истоки социальных проблем, предубеждений и других спорных моментов внутри маргинальных групп. Решение перечисленных проблем, тормозящих разрешение межкультурных конфликтов и деформаций, позволяет находить новые пути культурного развития общества. Потенции культурного развития и прогресса, заключенные в феномене маргинальности и маргинальных ситуациях раскрываются и используются в крайне малых масштабах, в связи с существованием «мифологем отторжения», являющихся тормозящим фактором. Между тем, маргинальные ситуации и группы стали неотъемлемым компонентом современного общества, обеспечивающим определенный культурный мутуализм. Объект нашего исследования – мифологемы маргинальных групп. Предметом исследования выступают этнические, социальные и возрастные маргинальные группы. Целью исследования является выявление универсальной мифологемы для различных маргинальных групп, а также мифологемы отторжения, определение их сущности, характера, взаимосвязи и направленности.

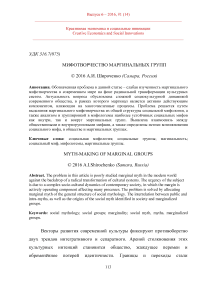

В настоящем исследовании основной зоной сосредоточения станет область деятельности структурных (социальных, стационарных, пожизненных) и временных (возрастных) маргиналов. Относительно маргинальных групп, термин мифологема употребляется нами как цементирующее внутригрупповые поведенческие и духовные стереотипы, средство, нацеленное на защиту и оправдание мотивов действия и внешних проявлений маргиналов. Мы будем выявлять универсальные мифы в следующих маргинальных группах:

– Структурные (пожизненные) маргиналы в нашем случае – инвалиды, просящие милостыню, юродивые и душевнобольные (не нуждающиеся в

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations нахождении в лечебницах), преступники-рецидивисты, бомжи – все те, кто с огромной долей вероятности не смогут изменить свой образ жизни, ввиду усугубившихся физических, психических и моральных недостатков и увечий, несоциализированности. Таким маргиналам требуются наиболее весомые и непоколебимые мифы, для более или менее успешного существования.

– Временные маргиналы – воспитанники детских домов, представители молодежных субкультур, временные безработные, попавшие под сокращение или лишившиеся работы в виду незаинтересованности государства в результатах и достижениях определенных областей производства. Трудовые мигранты также интересуют нас с позиции конструирования социальных мифов.

Для каждой из перечисленных групп характерны обозначенные нами следующие внутренние универсальные мифы: «враждебное государство», «гипертрофированный героизм (культ избранности)», «неоплатный долг». Перечисленные мифы мы объединим в маргинальную мифологему «отчуждения».

Стигматизация психически больных, то есть предубежденное отношение по факту наличия психиатрического диагноза, является причиной дополнительных страданий этих людей, препятствует включению их в общественную жизнь, ухудшает социальную адаптацию, что негативно сказывается на качестве их жизни. В настоящее время благодаря успехам психиатрического лечения появилось большое количество больных, имеющих относительно легкий уровень психических расстройств, которые страдают от стигматизации в большей степени, чем от самих проявлений болезни. В данной ситуации отражен внешний миф, сформировавшийся в обществе, катализирующий появление внутреннего мифа описанного типа маргиналов [9].

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

Инвалиды, юродивые и душевнобольные считают несправедливо заниженным уровень своей жизни, испытывают стойкое ощущение брошенности и обреченности. Истоки таких ощущений и настроений кроются в специфических чертах характера (лень, нежелание, что-либо изменить, психологические и физические травмы), а также в объективно неустойчивом материальном положении (отсутствие опекунов, ухаживающих и заботящихся о своих подопечных или родственниках, имеющих недуги, низкое материальное обеспечение государством, ввиду экономических проблем в стране). Все эти факторы способствуют переходу подобных маргиналов к паразитическому образу жизни (прошение милостыни, мошенничество, постоянное апеллирование к своему нестабильному психическому состоянию) и рассматриваются как способы оправдания неадекватных действий, в знак протеста «бросившему» их государству. Совокупность перечисленных факторов конструирует миф «враждебного государства».

Схожее, хотя и не идентичное чувство брошенности может возникать у потерявших работу граждан в виду невостребованности определенного сегмента, трудности психологической перестройки и переквалификации влекут реакционные обвинения, оставшихся наедине со своими проблемами бывших работников. Потеря, отсутствие работы, являются тяжелым, кризисным событием в жизни человека и несут как отрицательные черты – потеря достаточно высокого социального статуса, ухудшение межличностных отношений, снижение самооценки, мотивации, стрессовые состояния, так и положительные – активизация личности, мобилизация всех сил на поиск работы и улучшение своего материального благосостояния.

Пенсионеры, недовольные своей пенсией, моральной «выключенностью» из динамичного современного общества, одиночеством,

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations возлагают вину на органы социальной опеки (представители государства), на их неэффективную работу. Одной из основных причин является профессиональная неполноценность людей пенсионного возраста, обусловленная устареванием ранее полученных знаний и необходимостью их качественного обновления. Увеличение темпов социализации жизни, как основного средства скорейшего достижения материального благополучия, самоограничение размера семьи, ранняя интенсификация обучения детей, увеличение темпов эксплуатации природных и человеческого факторов, акселерация физического развития и социальной информированности приводят к быстрому достижению границ зрелости [6, с.3]. Как следствие, раньше начинается и процесс увядания. Возникает своеобразный феномен старения населения в социальном плане. Появляются новые болезни, лечение которых выходит за рамки традиционной медицинской помощи. Эти болезни сопровождаются нарушением взаимосвязи с обществом, снижением трудоспособности и общественной активности, сужением круга социальных интересов, утратой экономической независимости. Старение вследствие социальной усталости провоцирует стремление к функционированию на более примитивном уровне и построение такого жизненного сценария, в котором собственная социально-ролевая функция сводилась бы к поиску возможностей наиболее быстрого удовлетворения своих первичных потребностей [6, с.4].

Воспитанники детских домов не являются постоянными (пожизненными) укоренившимися маргиналами, многие из них вливаются в социум по достижению совершеннолетия. Однако негативная составляющая в данном случае проявляется с раннего возраста (она как бы «заложена» изначально, в связи с обделенностью индивидуальным вниманием и порой низкой квалификацией работников профильных учреждений). Ко всему

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations прочему, играет роль и обделенность материальная, которая зачастую выливается в преступную деятельность, фактор, указывающий на эскалацию «враждебного государства» во взрослую преступную жизнь. В.М. Бревнова отмечает – анализ проблемы сиротства привел к пониманию того, что условия, в которых живут дети, оставшиеся без попечения семьи, зачастую ведут к искажению процесса социализации личности. Дети, попадающие в дома ребенка, детские дома и интернаты, как правило, уже имеют сложные показатели в своем анамнезе. Это отклонения в физическом и психическом развитии (задержка умственного развития, искажение эмоциональной сферы, несформированность жизненной перспективы), девиации и аддикции (склонность к употреблению наркотиков, алкоголя, криминальным проявлениям), коммуникативные нарушения и маргинализация [1].

В молодежной среде, в быстро меняющихся условиях интенсивно формируются и развиваются субкультурные группы, противопоставляющие свои нормы, ценности, модели поведения миру взрослых. Молодёжь во все времена представляла собой неоднородную социальную прослойку, а период перехода к постиндустриальному обществу разделил молодёжь на мэйнстримную (отражающую ценности доминирующей культуры) и субкультурную (последователей различных субкультурных объединений), чаще всего отличающуюся своеобразными идеологическими постулатами, манерами поведения, особыми формами проведения досуга, стилевыми решениями в одежде и прическе. Выражая, таким образом, взгляды на жизнь, пытаясь обратить на себя внимание общества, субкультурная молодёжь с одной стороны формирует новые модели поведения, ценностные ориентиры, социокультурные постулаты, с другой стороны вскрывает проблемы, существующие в обществе [6].

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

Молодежные субкультурные объединения протестуют против политики государства в сфере образования (высокая стоимость платного обучения, невозможность получить нужное образование в виду малого количества бюджетных мест в ВУЗах, случаи коррупции на местах, оставляющие за бортом более способных учащихся), против родительской опеки (конфликт поколений, обострившийся в быстро трансформирующемся обществе, непонимание и обвинение родителей, как части отжившего свое время социально-политического строя – родители для подростков выступают здесь как некие союзники и агенты государства, налагающие запреты).

«Гипертрофированный героизм» инвалидов заключается в «идее фикс» о преодолении трудностей, жизни «вопреки» обстоятельствам и несчастьям. Ситуация с юродивыми (которую можно спроецировать и на душевнобольных) рассмотрена в исследованиях Е.А. Воронковой, посвященных данному транскультурному феномену. По мнению автора, юродство рассматривается в узком смысле – как особый тип христианской святости, заключающийся в наложении подвижником на себя видимости безумия и уподоблении Христу в его земных страданиях. Таким образом, мифы культа избранности и гипертрофированного героизма сливаются воедино, создавая монолитный блок из защитных и оправдательных стереотипов [2]. Данный момент характеризует и отражает деятельность многих бомжей и преступников, симулирующих безумие ради личной выгоды.

«Гипертрофированный героизм» отличает и асоциальные молодежные субкультуры, для которых, зачастую, сам процесс противостояния и противопоставления себя «системе» является актом беспримерного героизма, наделяющего смыслом существование неопределившегося в своих устремлениях молодого человека в современном обществе. О.Н. Римская,

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations говорит, что молодежные субкультуры, существовали всегда и несли в себе не только деструктивный, но и мощный созидательный потенциал. По мнению автора: «Субкультуры нами понимаются как ценностные локальные миры, противостоящие базовой – «большой», «взрослой», «материнской» – культуре («социалистической», «либеральной», «христианской» и т.п.); индивидуальные и коллективные стереотипы поведения и деятельности, воплощенные в специфических знаково-символических манифестациях, социокодах, формах сознания и структурах личностной идентичности; субсистема стилей и стилевого поведения; групповые формы культурных стандартов и специфических продуктов духовного производства (в том числе и масскультовского)» [8, c. 45].

Основными признаками, вытекающими из данного определения, являются подчёркнутая «временность» маргинального позиционирования членов субкультурных объединений и противопоставляющая себя материнской культуре их социальная радикальнеость.

Миф «неоплатного долга» ярко выражен у детей-сирот, которые получают и используют «неопровержимые аргументы» во взрослой жизни, объясняющие те, или иные неудачи, отсутствием семьи, и как следствие неполноценного воспитания и обеспечения духовными и материальными благами. Кроме социальных причин снижения адаптационного потенциала детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, существуют и психологические причины данной проблемы. Большинство таких детей имеет в анамнезе психотравму (потеря родителей, физическое и психологическое насилие, постоянная смена образовательных учреждений и т.д.), испытывает влияние депривации [5].

Постинтернатная жизнь высвечивает стойкие иждивенческие установки: продолжительная жизнь на полном государственном обеспечении

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations прививает им мысль о некоем долге государства и общества перед ними; они не задумываются о самообеспечении и трудоустройстве, предпочитая встать на учет биржи труда и получать пособие по безработице – явление «привыкания к иждивенчеству детей-сирот», т.е. низкий индекс самостоятельности [5].

Этот же механизм продолжает свою работу в среде преступников, ряды которых в будущем нередко пополняют слабо социализированные воспитанники детских домов. Под любое преступление, маргинальный криминальный элемент может подвести платформу несчастного детства.

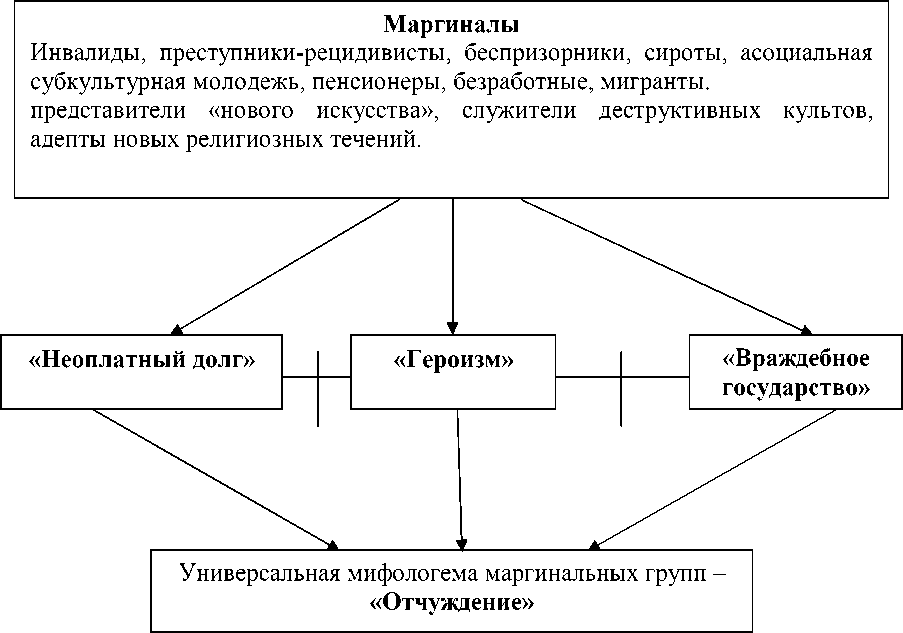

Далее, рассмотрим мифологему «отторжения», сконструированную обществом вокруг маргиналов на основе мифов, состоящих из негативных оценок и фобий. Данную мифологему обозначим как «угроза» и она включает в себя такие мифы как «захват» и «деградация».

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations

Приток иноэтничных групп, на первый взгляд, не нарушает межэтнический баланс в субъектах Российской Федерации, так как мигранты не являются гражданами России, временно пребывают на ее территории и уже в силу этого не в состоянии изменить этнодемографическую структуру. Массовый, периодически повторяющийся приток и достаточно длительное пребывание групп, сменяющих друг друга по своеобразному «скользящему графику», может создавать и фактически создает временное нарушение межэтнического баланса на рынке труда и нарушение баланса привычного для местного населения межэтнического повседневного общения. Этот процесс формирует стойкую иллюзию присутствия и укоренения иноэтничных мигрантов в регионах и воспринимается принимающим обществом как реальная угроза его жизненным интересам, формирует напряженность, интолерантные установки. На представления о межэтническом балансе и взаимоотношения мигрантов с принимающим обществом неоднозначно воздействуют присущие им этностереотипы и этнофобии [3]. Происходит формирование внешнего социального мифа «захват» (здесь подразумевается захват рабочих мест, жизненного пространства и т.д.), также мифа «деградация культуры» (под воздействием иноэтничных влияний).

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations что большинство освобожденных вновь попадают в то социальное окружение, которое в свое время пагубно воздействовало на них и можно сделать вывод, что отчасти этому способствует отторжение со стороны гражданского общества [10].

На таблице изображена мифологема отторжения – «угроза», включающая в себя мифы «захват» и «деградация».

Изучив мифы, а также мифологемы присущие маргинальным группам как внутри них, так и в пространстве вокруг, мы выделим два социокультурных феноменальных пласта: внутренняя и внешняя маргинальные мифологемы, базирующиеся на устойчивых мифах, которые, в свою очередь, состоят из определенного набора стереотипов. Становление

Креативная экономика и социальные инновации Creative Economics and Social Innovations маргинальных мифов не происходит изолированно, оно всегда протекает на фоне конфликта интересов сторон.

Список литературы Мифотворчество маргинальных групп

- Бревнова В.М. Социальная адаптация воспитанников детского дома средствами социально-педагогической деятельности : Автореф. дис. на соиск. учен. ст. канд. пед. наук/В. М. Бревнова; Омск. гос. пед. ун-т. -Омск, 2008. -24 с.

- Воронкова Е. А. Юродство как транскультурный религиозный феномен: автореферат дис.. кандидата философских наук: 09.00.14/Воронкова Е.А. -Благовещенск, 2011. -30 с.

- Дмитриев А.В. Этнические группы трудящихся-мигрантов и принимающее общество: взаимодействие, напряженность, конфликты/А.В. Дмитриев, Г.А. Пядухов//Социологические исследования. -2006. -№ 9. -С. 86-94.

- Ионесов В.И. Интеграция культур и будущее человечества в дискурсе гуманистического рационализма//Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. -2012. -№ 2 (18). -С.77-83.

- Кожевникова О. А. Психологические условия адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в социуме . Автореф. дис.. канд. психологич. наук/О.А. Кожевникова. -Новосибирск, 2007. -22 с.

- Колтунов Д. А. Молодёжные субкультуры на современном этапе развития российского общества: дис.. канд. социол. наук/Колтунов Д. А. -Тюмень, 2011. -169 с.

- Осадчих А.И. Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов (Пособие для социальных работников.1997. -184 с.

- Римская, О. Н. Феноменология субкультурных религий: дис.. канд. филос. наук/О.Н. Римская: 09.00.14/.-Тула, 2011. -172 с.

- Серебрийская Л.Я. Психологические факторы стигматизации психически больных : автореф. дис.. канд. психол. наук/Серебрийская Л. Я. -М.: Моск. НИИ психиатрии МЗ РФ, 2005 -22 с.

- Семченко И. В. Проектирование процесса социальной адаптации граждан, освобожденных из мест лишения свободы/И.В. Семченко//Вестник ОГУ. -2007. -№6 (70). -С. 33-39.