Миграция и ее роль в обеспечении регионов России квалифицированной рабочей силой

Автор: Парфенцева О.А.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Миграция и социально-экономическое положение населения России

Статья в выпуске: 12 (166), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются региональные аспекты спроса на рабочую силу с профессиональным образованием и возможности субъектов РФ обеспечивать потребности в квалифицированных кадрах за счет мигрантов и системы профессионального образования в условиях перехода на инновационный путь экономического развития.

Миграция, рынок труда, занятость, регионы, потребность в квалифицированной рабочей силе, инновационное развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/143181440

IDR: 143181440

Текст научной статьи Миграция и ее роль в обеспечении регионов России квалифицированной рабочей силой

Функционирование и формирование рынка труда находится в прямой зависимости от состояния предложения рабочей силы, формирующееся под воздействием сложившейся демографической и миграционной ситуации. Совокупное предложение рабочей силы на рынке труда складывается из собственного экономически активного населения и трудоактивного населения, прибывающего из других районов и стран. При этом особую важность приобретает не только количественная оценка соотношения между местными и прибывшими претендентами на рабочие места, но и качественные характеристики рабочей силы. Это обусловлено тем, что именно наличие квалифицированной рабочей силы позволяет более эффективно развивать региональную экономику, способствовать ускоренному ее переходу на инновационный путь развития.

Под качеством рабочей силы понимается совокупность таких характеристик, как уровень образования и профессиональной подготовки, территориальная и профессиональная мобильность, состояние здоровья, сложившийся трудовой менталитет. Качество рабочей силы – важный аспект конкурентоспособности региона, в значительной степени определяющий возможность реализации других конкурентных преимуществ, таких как выгодное экономико-географическое положение, обеспеченность топливно-энергетическими и минерально-сырьевыми ресурсами, развитая производственная база и инфраструктура, преобладание в структуре хозяйства перспективных в условиях рыночной экономики отраслей, благоприятный инвестиционный климат и др.

Уровень образования является одним из показателей качества трудового потенциала. Соответственно мигранты, прибывающие на ту или иную территорию или выбывающие из нее, могут оказывать определенное влияние на образовательную структуру экономически активного населе- ния этой территории и восполнять потребности региональной экономики в квалифицированной рабочей силе.

Уровень образования мигрантов, прибывающих в Россию на постоянное место жительства, выше, чем всего российского населения. По данным за 2009 г., доля мигрантов с дипломами высшего профессионального образования составляла 24,0% против 16,0% среди всех россиян в возрасте 14 лет и старше (по данным переписи 2002 г.). Несколько больше среди мигрантов и доля лиц с неполным высшим образованием (4,0% против 3,1%). Особенно заметно преобладание среди мигрантов лиц со средним общим образованием, которое имеет каждый третий мигрант, тогда как среди всего населения – лишь каждый четвертый [1].

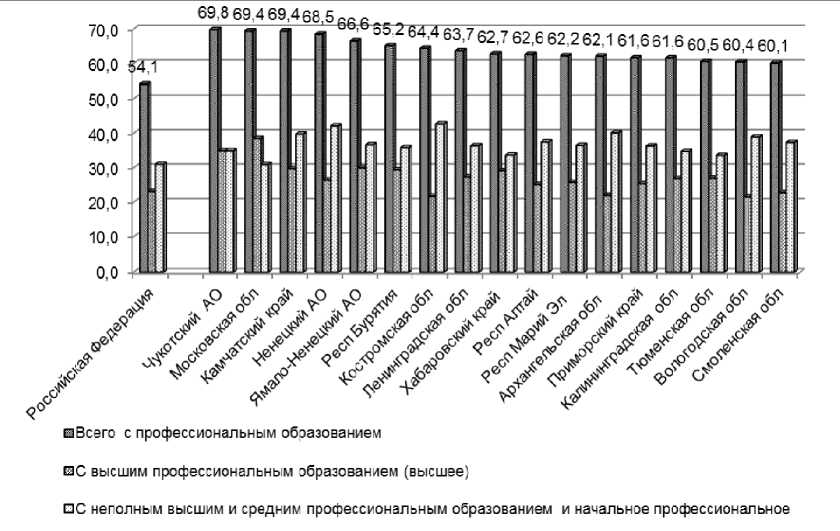

Наблюдается большая дифференциация расселения высокообразованных мигрантов по территории страны: наиболее образованные концентрируются в основном в Центральной России и Северо-Западе (г. Москва, Московская область, Воронежская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область), а также на Дальнем Востоке (Камчатский край, Хабаровский край, Приморский край, Сахалинская область, Чукотский АО). Здесь их удельный вес в общем потоке прибывших в возрасте 14 лет и старше составляет более 25% (рис.1).

Специалисты со средним и начальным профессиональным образованием тяготеют к территориям с развитой обрабатывающей и добывающей промышленностью. Так, наибольшая доля мигрантов, имеющих среднее профессиональное образование (более 40% общего потока мигрантов от 14 лет и старше) наблюдается в Московской, Челябинской, Архангельской, Костромской областях, Ненецком АО, Коми-Пермяцком АО и Корякском АО (рис. 1).

Наименее привлекательными как для высококвалифицированных мигрантов, так и для работников со средним профессиональным образованием остаются республики Северного Кавказа – Адыгея (17,1% прибывших имеют высшее образование и 13,4% – среднее профессиональное), Дагестан (13,6% и 23,7%), Ингушетия (18,8% и 8,3%) и Чечня (11,4% и 4,9%).

Рис. 1. Регионы с наибольшей долей прибывших мигрантов, имеющих профессиональное образование

С позиции выявления дисбаланса в спросе и предложении рабочей силы на российском рынке труда в условиях перехода к экономике нового типа необходимо более детально остановиться на качественных характеристиках экономически активного населения, важных для оценки рабочей силы и сравнить их с качественными характеристиками мигрантов, прибывающих в регионы России. Это позволит определить: в каких субъектах Российской Федерации приток квали- фицированных мигрантов может изменить дисбаланс в спросе и предложении квалифицированной рабочей силе в сторону его снижения или увеличения.

Ранжирование субъектов Российской Федерации по уровню профессиональной подготовки занятого и безработного приведено в таблице 1.

Таблица 1

Ранжирование субъектов РФ по удельному весу занятых с профессиональным образованием в 2008 г. [2]

|

Субъекты РФ |

Всего имеют профессиональное образование |

в том числе |

||||

|

Высшее профессиональное |

Неполное высшее, среднее и начальное профессиональное |

|||||

|

Занятые |

Безработные |

Занятые |

Безработные |

Занятые |

Безработные |

|

|

Российская Федерация |

74,1 |

53,5 |

27,1 |

11,4 |

47 |

42,1 |

|

Регионы с наибольшей долей занятых с профессиональным образованием |

||||||

|

г. Москва |

89,8 |

50,4 |

49,9 |

29,3 |

39,9 |

21,1 |

|

Ненецкий АО |

83,9 |

50,8 |

19,8 |

0,5 |

64,1 |

50,3 |

|

Республика Ингушетия |

83,3 |

80,1 |

43,7 |

33,5 |

39,6 |

46,6 |

|

г. Санкт- Петербург |

82,3 |

68,7 |

40,9 |

21,6 |

41,4 |

47,1 |

|

Архангельская область |

82,1 |

69,6 |

25,9 |

8,8 |

56,2 |

60,8 |

|

Челябинская область |

81,7 |

53,5 |

23,6 |

4,5 |

58,1 |

49 |

|

Волгоградская область |

81,2 |

60,7 |

21,2 |

9,4 |

60 |

51,3 |

|

Ленинградская область |

80,9 |

61,4 |

25,7 |

14,8 |

55,2 |

46,6 |

|

Республика Марий Эл |

80,4 |

67,6 |

24,2 |

11,8 |

56,2 |

55,8 |

|

Ямало Ненецкий АО |

80,4 |

62,8 |

32,6 |

10 |

47,8 |

52,8 |

|

Калужская область |

80,2 |

49,6 |

22,8 |

13 |

57,4 |

36,6 |

|

Оренбургская область |

80,2 |

76,6 |

17,9 |

5,5 |

62,3 |

71,1 |

|

Республика Северная Осетия |

80,2 |

65,3 |

31,6 |

19,1 |

48,6 |

46,2 |

|

Регионы с наименьшей долей занятых с профессиональным образованием |

||||||

|

Республика Адыгея |

60,8 |

50,6 |

24,1 |

19 |

36,7 |

31,6 |

|

Забайкальский край |

59,8 |

38,1 |

23,4 |

4,7 |

36,4 |

33,4 |

|

Амурская область |

58,6 |

25 |

18,6 |

2,3 |

40 |

22,7 |

|

Республика Дагестан |

54,9 |

42,1 |

23,7 |

15,5 |

31,2 |

26,6 |

|

Чеченская Республика |

54,0 |

24,1 |

21,5 |

6,4 |

32,5 |

17,7 |

Наибольший спрос на квалифицированные кадры наблюдается в промышленно-развитых регионах с высокой занятостью населения, обладающего высшими и средними профессиональными характеристиками. К таким регионам относятся г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Челябинская, Калужская, Кемеровская, Мурманская, Тюменская области, Красноярский край, Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО, Республика Коми, Карелия и др. В этих же регионах, как правило, среди безработных выше, чем в других регионах доля лиц, имеющих высшее образование, что свидетельствует, с одной стороны, о высокой конкуренции, а с другой, о структурном характере безработицы.

Одновременно выделяется целый ряд территорий с высокой занятостью населения с высшим и средним профессиональным образованием и высокой безработицей этого же образовательного уровня. В Алтайском и Пермском краях, Архангельской и Оренбургской областях, республиках Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Марий Эл существует структурный дисбаланс на рынке квалифицированной рабочей силы, обусловленный несоответствием имеющихся в регионах вакансий и запросов на квалифицированных специалистов.

Для оценки возможностей российских регионов самостоятельно обеспечивать потребности в квалифицированных кадрах, необходимых для эффективного перехода на инновационный путь развития, могут быть использованы данные Министерства образования и науки Российской Федерации о численности учащихся вузов и средних профессиональных учреждений на 10 тыс. населения на 2008-2009 учебный год [2].

Перспективные масштабы выходящей на рынок труда в ближайшие 5 лет профессиональной рабочей силы можно оценить с помощью показателя подготовки учащихся в высших специальных и средних профессиональных учреждениях. Предполагается, что если 60-80% обучающихся студентов останутся в регионе обучения, то они существенно пополнят ряды экономически активного населения с высшим и средним профессиональным образованием.

В результате ранжирования субъектов РФ по численности учащихся в ВУЗах и средних профессиональных учреждениях были выделены регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по данному показателю (Таблица 2).

Анализ данных показал, что лишь небольшая часть российских регионов способна самостоятельно обеспечивать потребности своей экономики в квалифицированных кадрах – это федеральные города и их городские агломерации, а также области с крупнейшими вузовскими центрами (Новосибирская, Томская, Самарская, Нижегородская области Хабаровский край и др.). Основная часть субъектов РФ по численности обучающихся в вузах и средних профессиональных учреждениях не могут полностью удовлетворить потребности региональной экономики в специалистах.

Особое положение занимают Московская и Ленинградская области, входящие в состав регионов-аутсайдеров по возможностям подготовки молодых специалистов собственными силами. Это обусловлено тем, что молодежь этих регионов едет учиться в вузы гг. Москвы и Санкт-Петербурга и составляет почти треть учащихся профессиональных учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга.

Таким образом, проведенный анализ уровня образования занятых, безработных и мигрантов, а также численности студентов высших и средних профессиональных учреждений позволил выделить 4 региональные группы, различающиеся спросом на квалифицированную рабочую силу и источниками покрытия формирующихся потребностей регионов в рабочей силе:

-

1 группа – Регионы высокого спроса на рабочую силу, развитой системой профессионального образования и притоком мигрантов, имеющих профессиональное образование;

-

2 группа – Регионы высокого спроса на рабочую силу, недостаточно развитой системой профессионального образования и повышенным притоком мигрантов, имеющих профессиональное образование;

-

3 группа – Регионы низкого спроса на рабочую силу, недостаточно развитой системой профессионального образования и повышенным притоком мигрантов, имеющих профессиональное образование;

-

4 группа – Регионы низкого спроса на рабочую силу, неразвитой системой профессионального образования и низким притоком мигрантов, имеющих профессиональное образование.

Таблица 2

Регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по численности студентов высших и средних профессиональных учреждений на 2008-2009 учебный год, человек на 10 тыс. населения

|

Субъекты РФ |

Всего учащихся профессиональных учреждений |

в том числе учащиеся |

|

|

Высших профессиональных учреждений |

Средних профессиональных учреждений |

||

|

Регионы-лидеры |

|||

|

г. Москва |

1347 |

1249 |

98 |

|

г. Санкт-Петербург |

1146 |

1001 |

145 |

|

Томская область |

1015 |

884 |

131 |

|

Хабаровский край |

832 |

638 |

194 |

|

Магаданская область |

831 |

697 |

134 |

|

Новосибирская область |

802 |

646 |

156 |

|

Воронежская область |

779 |

610 |

169 |

|

Чувашская Республика |

766 |

590 |

176 |

|

Омская область |

738 |

533 |

205 |

|

Республика Татарстан |

736 |

594 |

142 |

|

Нижегородская область |

728 |

567 |

161 |

|

Самарская область |

727 |

568 |

159 |

|

Челябинская область |

720 |

549 |

171 |

|

Курская область |

719 |

559 |

160 |

|

Регионы-аутсайдеры |

|||

|

Республика Алтай |

482 |

263 |

219 |

|

Тульская область |

476 |

336 |

140 |

|

Сахалинская область |

474 |

320 |

154 |

|

Ханты-Мансийский АО |

472 |

348 |

124 |

|

Липецкая область |

467 |

319 |

148 |

|

Костромская область |

452 |

322 |

130 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

424 |

338 |

86 |

|

Республика Тыва |

381 |

190 |

191 |

|

Московская область |

353 |

257 |

96 |

|

Чеченская Республика |

332 |

257 |

75 |

|

Ямало-Ненецкий АО |

314 |

228 |

86 |

|

Ненецкий АО |

251 |

42 |

209 |

|

Республика Ингушетия |

237 |

192 |

45 |

|

Ленинградская область |

171 |

112 |

59 |

|

Чукотский АО |

97 |

0 |

97 |

Сравнительный анализ выделенных региональных групп по уровню спроса на квалифицированную рабочую силу и наличия источников покрытия формирующихся потребностей регионов в рабочей силе показал, что лишь в 7 субъектах РФ (1 группа), имеющих повышенный спрос на квалифицированную рабочую силу, возможно его наиболее полное покрытие за счет выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений своего региона (более 800 учащихся на 10 тыс. человек населения), а также прибытия на постоянное место жительства квалифицированных мигрантов.

Таблица 3

|

РФ |

1 группа |

2 группа |

3 группа |

4 группа |

|

|

Число регионов |

83 |

7 |

31 |

16 |

29 |

|

Численность занятых с профессиональным образованием, % |

74,1 |

78,3 |

75,4 |

65,7 |

66,4 |

|

Численность безработных с профессиональным образованием, % |

53,5 |

55,4 |

58,1 |

52,0 |

46,5 |

|

Численность мигрантов с профессиональным образованием, % |

|||||

|

- прибывшие |

54,1 |

53,1 |

54,8 |

50,9 |

51,2 |

|

- выбывшие |

55,6 |

59,6 |

54,8 |

52,9 |

52,8 |

|

Учащиеся учебных заведений на 10 тыс. чел. населения, чел.: |

|||||

|

высших специальных |

529 |

722 |

357 |

544 |

384 |

|

средних профессиональных |

151 |

161 |

144 |

153 |

153 |

|

всего |

680 |

883 |

501 |

697 |

537 |

Сравнительная характеристика групп регионов

В 31 субъекте РФ (2 группа) с высокой занятостью населения с высшим и средним профессиональным образованием, потребность в квалифицированных работниках восполняется в основном за счет мигрантов, поскольку система профессионального образования в данных регионах не обеспечивает потребности региональных экономик в квалифицированных кадрах. Здесь на 10 тыс. человек населения приходится около 500 учащихся в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях, что значительно меньше, чем в среднем по РФ (680 учащихся на 10 тыс. жителей).

В 16 субъектах РФ (3 группа), где наблюдается низкий спрос на специалистов высшего и среднего уровня квалификации, – пониженная доля занятых (65,7% при средней по РФ 74,1%) и высокая безработица среди лиц с высшим и средним профессиональным образованием. Дополнительная потребность в рабочей силе может быть обеспечена, главным образом, за счет подготовки собственных специалистов. Здесь располагаются крупнейшие высшие образовательные центры страны с численностью учащихся более 600 чел. на 10 тыс. населения.

-

29 субъектов РФ, вошедших в 4 группу, также характеризуются низким спросом на квалифицированных работников. Это, как правило, слаборазвитые регионы агарной специализации с низким числом учащихся в профессиональных учебных заведениях (причем здесь нет крупных учебных заведений высшего образования). Большая часть мигрантов-профессионалов, прибывающих в эти регионы, как правило, не находят себе места приложения своего труда и вынуждены покидать эти регионы.

Переход на инновационный путь развития определяется возможностями модернизации и введения инноваций. Однако это возможно лишь при условии наличия качественной рабочей силы. Именно поэтому инновационность территорий является одним из факторов, оказывающих влияние на потребность в дополнительном привлечении ресурсов труда. Анализ инновационного развития того или иного региона наравне с уровнем спроса на квалифицированные кадры и возможностями ее покрытия позволяет выявить не только текущий, но и перспективный спрос на рабочую силу определенного качества и количества.

На основе сопряженного анализа таких показателей, как уровень развития инновационной промышленности и ее конкурентоспособности [3]; численность организаций, выполняющих исследования и разработки на 10 тыс. общего числа организаций и предприятий, ед.; число созданных передовых технологий, ед.; число организаций, осуществляющих технологические инновации, ед.; удельный вес персонала, занятого исследованиями и разработками, к общей численности занятых, % [4]; наличие региональной программы поддержки инновационной деятельности; наличие организаций инновационной инфраструктуры [5,6], были выделены следующие группы регионов по уровню инновационного развития (таблица 4)

Таблица 4

|

Регионы высокого уровня |

14 субъектов РФ |

|

Регионы выше среднего уровня |

19 субъектов РФ |

|

Регионы среднего уровня |

16 субъектов РФ |

|

Регионы ниже среднего уровня |

22 субъектов РФ |

|

Регионы низкого и критически низкого уровня |

12 субъектов РФ |

Распределение регионов РФ по уровню инновационного развития

Оценка уровня инновационного развития в региональном разрезе показала, что регионами-лидерами являются 14 субъектов РФ (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Нижегородская, Воронежская, Томская области, республики Татарстан и Башкортостан и др.), характеризующиеся наивысшими значениями практически всех показателей. Регионы концентрируют высококвалифицированные человеческие ресурсы, имеют высокий инновационный потенциал и успешно реализуют инновационную деятельность. Этому способствуют развитый инновационный сектор, в который входят крупные промышленные предприятия и наличие организаций инновационной структуры.

Еще 19 субъектов РФ можно считать «потенциальными инновационными лидерами» (Белгородская, Владимирская, Орловская, Новосибирская области и др.), так как большинство оценочных показателей, таких как, например, уровень развития инновационной промышленности и ее конкурентоспособности, имеют высокие значения.

Регионами со средним и ниже среднего уровня инновационности являются 32 субъекта РФ. Географически это территории южной и восточной части России, а также некоторые области Центра. Лишь некоторые из этих регионов имеют региональные программы поддержки инновационной деятельности и незначительная их часть (Удмуртская Республика, Вологодская область и Алтайский край, Калининградская область, Ленинградская область и Республика Бурятия) имеют организации инновационной структуры. Основную часть субъектов РФ можно охарактеризовать как относительно крупные производственные центры, опирающиеся на трансфер технологий, с инновационным потенциалом среднего уровня. В других же недостаточно развита система образования и производственная база.

Наиболее проблемными регионами с точки зрения потенциала инновационности являются 12 субъектов РФ (республики: Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская, Чечня, Ингушетия, Тыва, Алтай, Калмыкия, Еврейская автономная область и др.). По всем анализируемым показателям они явные аутсайдеры. Большинство регионов этих групп либо совсем не имеют предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, либо их очень мало.

Таким образом, с учетом текущих и перспективных потребностей региональных рынков труда, возможностей их обеспечения и уровня инновационного развития территорий можно выделить две группы субъектов РФ по приоритетам дополнительного привлечения квалифицированной рабочей силы: регионы постоянного привлечения и регионы выборочного привлечения квалифицированных мигрантов. В группе р егионов постоянного привлечения квалифицированных мигрантов выделяются две подгруппы с притоком и оттоком населения, имеющего высшее и среднее профессиональное образование. Объединяет их лишь то, что существующая в этих регионах система образования не способна в полном объеме подготовить квалифицированные кадры и обеспечить потребности регионов рабочей силой необходимого качества.

Однако, спрос на квалифицированных работников в первой подгруппе (22 субъекта РФ), включающей высокоразвитые и развитые регионы (Республика Башкортостан, Тюменская, Липецкая, Калужская, Тверская, Калининградская, Свердловская области и другие), частично восполняется притоком мигрантов с профессиональным образованием. Поэтому для более полного удовлетворения потребности этих регионов в квалифицированной рабочей силе необходимы дополнительные меры по стимулированию миграции.

В другой же подгруппе (20 субъектов РФ), куда входят регионы с низким уровнем социальноэкономического развития (Архангельская, Пермская, Мурманская, Пензенская области, Республика

Коми, Камчатский край, Приморский край и др.) привлечение иностранных работников требуется в больших масштабах, включая квалифицированную и неквалифицированную рабочую силу, поскольку эти территории теряют свое население в межрегиональном обмене.

Дополнительный спрос на квалифицированную рабочую силу обусловлен также тем, что часть территорий в двух подгруппах (Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский АО, Тюменская, Саратовская, Архангельская, Пензенская, Иркутская области, Камчатский край и другие) имеют благоприятный инвестиционный климат, высокий и средний уровень инновационности, что создает хорошие предпосылки для их ускоренного развития. Однако, без необходимого кадрового обеспечения эти возможности не могут использоваться эффективно. В связи с этим эти регионы нуждаются в постоянном привлечении квалифицированных кадров как за счет внутри- и межрегионального распределения рабочей силы, так и за счет привлечения иностранных работников.

-

2 группа – Регионы выборочного и локального привлечения квалифицированных мигрантов – подразделены на три подгруппы, отличающиеся миграционной ситуацией, спросом на квалифицированную рабочую силу, возможностями подготовки собственных профессиональных кадров.

Первая подгруппа (16 субъектов РФ) – это регионы, которые имеют возможность подготовить кадры нужной квалификации за счет развитой системы профессионального образования, наличия организаций инновационной структуры и высокой миграционной привлекательности трудоспособного населения с высшим и средним специальным образованием. К таким регионам относятся столичные центры Москва и Санкт-Петербург, Самарская, Челябинская области и другие.

Однако, сложившаяся здесь система образования достаточно инертна и требует для подготовки нужных специалистов пятилетний период, а для активной реализации высокотехнологичных инновационных проектов квалифицированные работники нужны уже сейчас. Поэтому потребность в высококвалифицированных иностранных специалистах возникает только в связи с реализацией высокотехнологических инновационных проектов, для которых в массовом порядке специалистов подготовить в короткие сроки невозможно.

Во-вторых, такие регионы, как Воронежская, Самарская, Новосибирская области, Республика Татарстан и некоторые др., имеющие высокие показатели по численности учащихся в высших и средних профессиональных учреждениях на 10 тыс. жителей и устойчивый миграционный прирост населения трудоспособного возраста, в том числе и мигрантов с высшим и средним профессиональным образованием. Поэтому, при невысоком спросе на специалистов, потребность экономики в них в основном покрывается за счет собственных выпускников профессиональных учебных заведений и прибывающих на постоянное место жительства мигрантов, необходимость в привлечении иностранных профессионалов в эти субъекты РФ незначительна.

Во второй подгруппе (18 субъектов РФ) объединены регионы с низкой миграционной подвижностью населения трудоспособного возраста (Новгородская, Брянская, Ульяновская области, Еврейская автономная область, Республика Адыгея и другие). Показатели выбытия и прибытия населения с профессиональным образованием здесь незначительны. Субъекты РФ второй подгруппы отличаются низкой занятостью среди лиц с профессиональным образованием и повышенным уровнем безработицы среди специалистов, что свидетельствует о низком спросе на квалифицированную рабочую силу. При низких показателях инвестиционной привлекательности и уровня инновационности эти регионы в ближайшее время не смогут активно развиваться и внедрять технологические и организационные инновации. Поэтому, привлечение и использование квалифицированных мигрантов может быть лишь локальным, на отдельных производствах и видах деятельности.

Третья подгруппа (9 субъектов РФ) – это в основном национальные образования Юга и Сибири (республики Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Тыва, Калмыкия, Чечня и другие) – слаборазвитые, проблемные, инвестиционно и миграционно непривлекательные территории с критической ситуацией на рынке труда, неразвитой сиcтемой профессионального образования, низким и критическим уровнем инновационности. Низкий инвестиционный потенциал и высокие инвестиционные риски не привлекают инвесторов осуществлять долгосрочные вливания в инновационные виды деятельности. Поэтому регионы этой подгруппы можно было бы считать территориями нецелесообразного привлечения квалифицированных мигрантов, но с точки зрения их дальнейшего развития именно эти территории должны привлекать наибольшее внимание государства. Необходимо создать благоприятные условия для развития государственно-частного партнерства, создания особых рекреационных и туристических зон. Такое направление специализации этих территорий также потребует привлечения иностранных специалистов и квалифицированных кадров в развитие современной инфраструктуры.

Таким образом, первоочередное обеспечение квалифицированными иностранными специалистами должно осуществляться для регионов, которые уже добились определенных результатов в инновационной деятельности. Во многих из них есть развитая база высшего и среднего специального образования и подготовки собственных кадров, однако она не в полной мере отвечает потребностям инновационной экономики, и без дополнительного привлечения иностранных специалистов даже этим регионам-лидерам не обойтись.

В тоже время, потребуются квалифицированные кадры из числа трудовых мигрантов и для регионов, где инновационное развитие находится на низком или в зачаточном состоянии. В любом случае в каждом таком регионе можно найти вид экономической деятельности, имеющий благоприятные условия для своего развития. Например, в республиках Северного Кавказа это уникальные возможности для развития инфраструктуры рекреационных зон и туристического бизнеса. Создание современной инфраструктуры туризма в этих регионах потребует не только переподготовки собственных трудовых ресурсов из числа безработных, но и привлечения иностранных специалистов, топ-менеджеров по внедрению новых методов управления.

Приоритетами источников покрытия дополнительной потребности в кадрах должны быть:

-

- развитие государственно-частного партнерства в перестройке высшего и среднего специального образования под реальные потребности рынка труда в специалистах востребованных профессий и уровня квалификации,

-

- переподготовка кадров из числа безработных по новым профессиям, связанным с новыми технологиями,

-

- более серьезная материальная поддержка безработных и незанятых граждан со стороны государства, желающих сменить место жительства, включая помощь в решении жилищной проблемы,

-

- привлечение иностранной рабочей силы.

Именно при такой последовательности приоритетов можно достичь согласования интересов государства, бизнес-сообщества и российских граждан, а также трудовых мигрантов.

Кроме того, в условиях сокращения численности населения в трудоспособном возрасте, которое уже началось практически повсеместно, кардинальный путь достижения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы - это реализация мер, направленных на максимально возможное сокращение спроса на труд. Основными направлениями здесь являются, во-первых, внедрение новейших технологий, автоматизированных и информационных систем, замена устаревшего оборудования, обеспечивающих рост общественной производительности труда, а, во-вторых, четкая ориентация и увязка системы подготовки и переподготовки специалистов и рабочих кадров с перспективными потребностями в них отраслей экономики и региональных рынков труда.

****

-

1. Бюллетень «Численность и миграция населения Российской Федерации в 2009 г.», выпуск 2010 г. http://www.gks.ru/bgd/free/b10_107/Main.htm .

-

2. Труд и занятость в России. 2009 г. Статистический сборник, http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_36/Main.htm .

-

3. Информационно-аналитический бюллетень ЦИСН, 2007 г., № 5. М. – 2007 г. http://www.csrs.ru .

-

4. Индикаторы инновационной деятельности: 2009 – выпуск 2009. Статистический сборник. http://www.gks.ru/doc_2009/nauka/ind_innov2009.pdf .

-

5. Федеральный портал научной и инновационной деятельности. http://www.sci-innov.ru

-

6. Международный деловой портал «Инвестиции. Инновации. Бизнес». http://www.spb-venchur.ru .

Список литературы Миграция и ее роль в обеспечении регионов России квалифицированной рабочей силой

- Бюллетень «Численность и миграция населения Российской Федерации в 2009 г.», выпуск 2010 г. .

- Труд и занятость в России. 2009 г. Статистический сборник, .

- Информационно-аналитический бюллетень ЦИСН, 2007 г., № 5. М. -2007 г. .

- Индикаторы инновационной деятельности: 2009 -выпуск 2009. Статистический сборник. . EDN: PCNHRZ

- Федеральный портал научной и инновационной деятельности. .

- Международный деловой портал «Инвестиции. Инновации. Бизнес». .