Миграция в современной России: масштабы, основные направления и проблемы

Автор: Пруель Николай Александрович, Липатова Людмила Николаевна, Градусова Валентина Николаевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Социальная структура, социальные институты и процессы

Статья в выпуске: 1 (110) т.28, 2020 года.

Бесплатный доступ

Введение. В последние годы многие европейские страны, столкнувшиеся со значительным притоком мигрантов, испытывают экономические и социальные проблемы. Перераспределение населения - объективный процесс. С территориальной подвижностью людей могут быть сопряжены как личные, так и общественные трудности, поэтому важно предусмотреть возможные негативные последствия массовых миграций. Цель статьи - провести анализ миграционных потоков в современной России и выявить возможные угрозы экономической безопасности и социальной стабильности, связанные с миграцией населения Материалы и методы. Использованы данные Росстата, публикации ученых, занимающихся исследованием данной проблемы. Применялись методы системного подхода, демографического анализа, сравнительного анализа, обобщения и интерпретации полученных результатов, контент-анализ. Результаты исследования. На основе данных официальной статистики и экспертных оценок проведен анализ ситуации в сфере миграции населения в России, выявлены основные направления перераспределения населения, обоснована необходимость корректировки социально-экономической политики в регионах, испытывающих значительный миграционный оборот. Предложен комплекс мер, направленных на уменьшение эмиграции молодежи из российских регионов. Обсуждение и заключение. Сделаны выводы о возможном усилении негативного влияния миграционных процессов на социально-экономическое развитие Российской Федерации в целом и отдельных регионов в частности. Это требует детального изучения миграционных процессов в целях принятия мер по оптимизации миграционных потоков и корректировке социально-экономической политики. Результаты исследования могут быть использованы органами власти при разработке и корректировке программ социально-экономического развития.

Международная миграция, внутренняя миграция, миграция молодежи, экономическая безопасность, социальная стабильность, трудовой потенциал, рынок труда, государственная социально-экономическая политика

Короткий адрес: https://sciup.org/147222838

IDR: 147222838 | УДК: 325.1(470+571 | DOI: 10.15507/2413-1407.110.028.202001.133-158

Текст научной статьи Миграция в современной России: масштабы, основные направления и проблемы

Введение. Перемещение населения – способ жизнедеятельности человеческого общества. Меняя место проживания, люди издревле приспосабливались к условиям, которые им диктовала природа. В условиях глобализации масштабы миграции сильно возросли. На протяжении XX в. в мире наблюдалось интенсивное расширение миграционных потоков, которые к концу века превратились в важный фактор глобальных проблем, требующих иных подходов к миграционной политике для достижения и поддержания баланса интересов сторон, участвующих в регулировании миграционных процессов.

Острейший миграционный кризис в Германии, переросший в кризис экономический, вызвал миграционный прирост на уровне 10–15 чел. на 1 000 чел. населения, хотя страна к этому готовилась, а точнее - стремилась в надежде улучшить демографическую ситуацию и наполнить рынок труда дешевой рабочей силой. Великобритания отгораживается от других стран Европы, столкнувшись с этой проблемой на уровне 3–5 чел. миграционного прироста на 1 000 жителей. Италия и Греция испытывают серьезные проблемы при значении коэффициента миграционного прироста 1 чел. на 1 000 чел. населения. В США на высшем уровне говорится о вызванном миграцией гуманитарном кризисе и реальной готовности возвести стену на границе с Мексикой («Великая стена Трампа»), испытывая миграционную нагрузку 2,2 чел. на 1 000 чел. населения. Продолжается строительство Израильского разделительного барьера, хотя коэффициент миграционного прироста в этой стране невысок и сопоставим с российским уровнем1.

В России начало XXI в. характеризовалось ростом миграции населения, начавшейся в конце предыдущего столетия в связи с распадом СССР. Ограничивать перемещения людей между странами, как показывает опыт Европы, испытывающей приток мигрантов из Азии и Африки, сложно, а внутри страны нельзя. Однако при разработке социально-экономической политики необходимо иметь в виду, что миграция может нанести урон экономике страны, поставить под угрозу социальную стабильность и вызвать изменения политического характера, что может серьезно затруднить продвижение государства по пути устойчивого социально-экономического развития. Ситуация в европейских странах, столкнувшихся с проблемой миграции, подтверждает данный факт.

В этой связи усиливается актуальность научных исследований миграционной активности населения. Цель данной статьи – установить параметры и направления миграции в России, определить проблемы, с которыми могут столкнуться регионы, активно участвующие в перераспределении населения, а также предложить пути их решения.

Обзор литературы. Большой вклад в изучение мотивов, масштабов, направлений и последствий массового перераспределения населения внесли зарубежные ученые географы Э. Г. Равенштайн2, В. Зелински3, социологи С. Стоффер4, Д. Массей [1], Э. С. Ли5, филолог Д. К. Зипф6 и представители других наук. Э. С. Ли, развивая концепцию Э. Г. Равенштайна, отмечал, что с местом прибытия и выбытия связаны как позитивные, так и негативные факторы. К первым он относит стремление воссоединиться с семьей, повысить качество жизни своей семьи и др., а к негативным обстоятельствам, сказывающимся на принятии решения о смене места жительства, – многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются люди при переезде7.

Предметом изучения в данной статье стала экономическая сторона миграционных процессов. Современные исследователи миграционных потоков подчеркивают их явно выраженную ориентацию из периферии в центр (из развивающихся стран в развитые государства), отмечают, что миграция способствует размыванию границ и ослаблению суверенитета государств [2].

Современной ситуации в сфере миграции и влиянию процессов глобализации на активность территориальной мобильности населения посвящены работы экономистов С. Сассен8 [3], С. Каслса, М. Миллера9, Дж. Харриса, М. Тодаро10 и других известных ученых. Так, Дж. Харрис и М. Тодаро исследовали взаимное влияние миграционных процессов и ситуации на рынке труда11.

Современные исследователи много внимания уделяют гендерным аспектам миграции, подчеркивая особую уязвимость женской половины мигрантов [4 – 6].

Г. Адугна посвятил свое исследование изучению режимов и структуры миграции и транснациональной деятельности мигрантов из Эфиопии, включая обратные визиты, непрямые семейные контакты, особенности денежных переводов (с учетом их величины, роли в семейном бюджете, направлений использования и наличия посредников). Путем сопоставления траекторий миграционных перемещений из этой африканской страны автор отражает не только миграционную динамику, но и запросы рынков труда принимающих стран, требования к квалификации и полу прибывающей в страну рабочей силы. В статье подчеркивается, что все большее влияние на результаты миграции оказывает правовой статус мигрантов во время поездок, а также по прибытии в пункт назначения [7].

Х. Луи с соавторами выявляют причины перераспределения населения внутри одной страны – Китая. По их мнению, принять такое решение многих вынуждает высокая безработица в сельской местности. Предложенная авторами модель миграции позволяет понять, как миграция из сельских районов в города реагирует на различия в затратах на сельскохозяйственное производство, включая наличие воды и рабочей силы, а также то, какие ожидания сельское население связывает с переездом в города [8].

С. Ли, С. Лу и К. Пенг исследовали психологическую устойчивость китайских мигрантов из числа молодежи. За 40 лет трудовой миграции из сельских районов в города в Китае в этот поток влились более 36 млн молодых людей, которые на новом месте сталкиваются с бóльшими трудностями, чем их городские сверстники, из-за различий в образовании и социально-экономическом статусе [9].

Зарубежные авторы, изучающие основные экономические факторы трудовой миграции (концентрация и перераспределение капитала, транспортные возможности, рост численности рабочей силы и др.), доказывают положительную корреляцию между распределением населения и ВВП на душу населения [10].

А. Наварро, Ф. Тариадор представили количественный анализ социальных, экономических и демографических аспектов динамики сельских территорий с использованием системного подхода. Разработанная авторами модель состоит из четырех модулей, воспроизводящих основные характеристики сельских районов (экономический, социальный, демографический модули и «модуль привлекательности») [11].

Исследователи активно изучают как положительные, так и отрицательные стороны механического движения населения. Изучая социально-демографические последствия миграции, Л. Ванг и другие исследователи из Китая отмечают, что успеваемость и психическое здоровье детей вследствие миграции родителей ухудшаются. На основе опроса авторами также было установлено, что родительская миграция сильнее сказывалась на оставленных девочках, чем на мальчиках [12].

Г. Брайан и М. Мортен на примере Индонезии выявляют воздействие внутренней миграции на производительность труда. Авторы предпри- няли попытку оценить совокупный прирост производительности труда в результате снижения барьеров для внутренней трудовой миграции в Индонезии. Установили, что такой прирост может достигать 22 % [13].

Е. Стивенсон и его соавторы посвятили свою работу изучению отрицательного воздействия миграции на социально-экономическую ситуацию в бассейне реки Омо-Туркана в Эфиопии. Авторы отмечают, что поскольку трудовым мигрантам предоставляются льготы, расходы на развитие территории несут в основном коренные жители региона, занимающиеся сельским хозяйством и скотоводством. В то время как происходящая вследствие промышленного освоения территории трансформация нарушает систему жизнеобеспечения коренных народов [14].

Каждая страна имеет свои особенности в развитии процессов миграции. Изучению миграции в России посвящены работы Н. В. Парикова [15], Л. Л. Рыбаковского [16], О. Л. Рыбаковского [17], С. В. Рязанцева [18] и других ученых.

В последнее время проблемы миграции все чаще связывают с экономической безопасностью страны. Влияние массовых перемещений населения на экономическое развитие изучают многие российские ученые. Х. В. Вахаев, исследуя трудовую миграцию, напрямую связывает ее с национальной безопасностью страны [19]. В. А. Волох, В. А. Суворова, анализируя миграционные потоки в современной России, приходят к выводу о необходимости укрепления миграционной безопасности страны [20]. Влияние миграционных процессов на экономическую безопасность России прослеживает Т. М. Гаврилова [21]. Н. В. Дементьев предостерегает от возможных серьезных потерь для трудового потенциала, квалифицируя такую ситуацию как реальную угрозу экономической безопасности страны, и предлагает рассматривать показатель внешней трудовой миграции как индикатор при оценке экономической безопасности [22].

Исследованию рассматриваемых проблем на региональном уровне посвящены работы Л. Н. Липатовой, В. Н. Градусовой12 [23; 24], Н. А. Пруеля13, С. С. Фешиной [25], М. Ю. Хавинсона, М. П. Кулакова, С. Н. Мищука [26], В. С. Цырюльникова [27], И. А. Юрасова, О. А. Лузгиной, В. Д. Дорофеева [28].

Таким образом, современная мировая наука всесторонне изучает миграционные процессы. Однако под воздействием многих причин ситуация быстро меняется. Теоретические представления тоже нередко расходятся с реальной картиной. Так, согласно неоклассической экономической теории, оказавшей сильное влияние на теорию миграции, мигрировать должны беднейшие люди в богатейшие страны, на практике же большую часть миграционного потока формируют представители среднего класса развивающихся стран [29].

Противоречит неоклассической теории, опирающейся на постулат, что человек старается рационализировать свое поведение, максимизировать результат с минимальными затратами, и изменение направления миграции из России в пользу таких стран, как Китай, Индия, КНДР, для успешной адаптации в которых мигрантам потребуется приложить гораздо больше усилий, чем в случае переезда в благополучную европейскую страну. Это делает необходимым проведение детальных исследований в практической плоскости.

Материалы и методы. Объектом исследования стали входящий и исходящий миграционные потоки в России. При проведении исследования источниками информации послужили данные Федеральной службы государственной статистики, ее территориальных органов. Однако статистические данные характеризуют преимущественно количественную сторону изучаемых процессов. Сложность вызывает анализ возрастного состава и образовательной структуры мигрантов. Статистическая сводка не дает представления и о причинах миграции. Недостатком сложившейся системы учета миграции становится и невозможность оценить так называемую «возвратную» миграцию, являющуюся своего рода индикатором организации работы по социализации прибывающих в страну (регион) мигрантов. Отчасти восполнить недостаток статистической информации позволяют социологические исследования. В данной статье использовались экспертные оценки специалистов, исследующих миграционные перемещения и их возможные последствия.

Анализ статистического материала проведен с использованием методов демографического анализа. Для уточнения и конкретизации данных статистики применялись результаты эмпирических исследований авторитетных специалистов. На основе контент-анализа проведено обобщение большого массива литературных источников по исследуемой проблематике.

Результаты исследования. Миграция – ключевой фактор формирования населения современной России. В 2010–2012 и 2016–2017 гг. миграционный прирост не только полностью компенсировал естественную убыль, но и обеспечивал увеличение численности населения России. В 2013–2015 гг. статистика фиксировала естественный прирост населения страны, но вклад миграции в развитие народонаселения России был более существенным: в 2013 г. коэффициент миграционного прироста был в 10,5 раза больше, чем коэффициент естественного прироста, в 2014 г. – в 9,5 раза, в 2015 г. – в 5,7 раза больше. К концу рассматриваемого периода влияние миграции на демографическую динамику России существенно ослабло: коэффициент миграционного прироста уменьшился с 2,2 на 1 000 чел. населения в 2011 г. до 0,9 на 1 000 чел. населения в 2018 г. Усилившаяся естественная убыль в 2018 г. перекрыла заметно снизившийся миграционный прирост, что привело к сокращению численности населения (табл. 1).

Т а б л и ц а 1. Компоненты изменения общей численности населения Российской Федерации в 2010–2018 гг. 14

T a b l e 1. Components of changes in the total population of the Russian Federation in 2010–2018.

|

Показатель / Indicator |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

Численность населения, всего, тыс. чел. / Population, total, thousand people |

142 865 |

142 865 |

143 056 |

143 347 |

143 667 |

|

Естественный прирост, убыль (-) населения / Natural increase, decrease (-) of population |

-1,7 |

-0,9 |

-0,0 |

0,2 |

0,2 |

|

Миграционный прирост, убыль (-) населения / Net migration |

1,9 |

2,2 |

2,1 |

2,1 |

1,9 |

|

Показатель / Indicator |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

|

|

Численность населения, всего, тыс. чел. / Population, total, thousand people |

146 267 |

146 804 |

146 880 |

146 781 |

|

|

Естественный прирост, убыль (-) населения / Natural increase, decrease (-) of population |

0,3 |

-0,01 |

-0,9 |

-1,6 |

|

|

Миграционный прирост, убыль |

1,7 |

1,8 |

1,4 |

0,9 |

|

(-) населения / Net migration

C точки зрения экономической и социальной стабильности итоги внешней миграции не вызывают серьезных опасений для России. Однако эксперты обеспокоены оттоком высококвалифицированных кадров из страны, что может ослабить ее человеческий потенциал, сказаться на развитии экономики и осложнить достижение стратегической цели – войти в пятерку крупнейших экономик мира к середине третьего десятилетия XXI в.

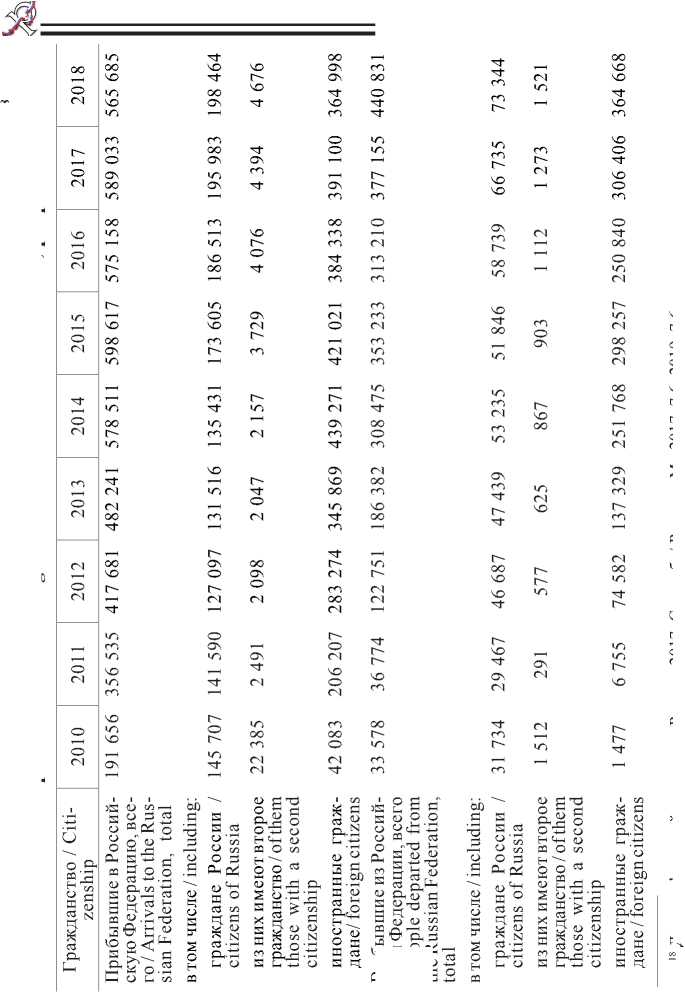

По данным официальной статистики, исходящий из России ми -грационный поток в 2010-2018 гг. увеличился в 13 раз, числен-ность прибывающих в страну граждан – в 3 раза. Основную часть международного миграционного оборота формируют граждане других государств: удельный вес этой категории в составе прибывших в Российскую Федерацию равен 64,5 %, среди выбывших - 83,0 % (2018 г.)15. В рассматриваемый период существенно расширились масштабы так называемой возвратной миграции – численность россиян, вернувшихся в родную страну, увеличилась в 1,4 раза.

Обращает на себя внимание стремительное нарастание оттока иностранных граждан из России – в рассматриваемый период численность ежегодно покидающих нашу страну иностранцев возросла в 247 раз, численность прибывающих в Россию граждан других государств – только в 9 раз (табл. 2).

Такой стремительный рост показателя за неполное десятилетие свидетельствует о резком снижении привлекательности нашей страны для граждан других государств. Это может говорить о расхождении представлений иностранных граждан о России, реальных условиях жизнедеятельности в нашей стране и определенном разочаровании, что повлияло на решение о смене места жительства. Возможно, по оценкам мигрантов, условия жизни за время их проживания в нашей стране ухудшились, что и побудило приехавших ранее иностранных граждан покинуть Россию.

Быстро растет и численность россиян, покинувших родную страну: в 2018 г. эмигрантов было в 2,3 раза больше, чем в 2010 г. С высокой вероятностью можно предположить дальнейшее расширение этого потока. На такие мысли наводят недавно опубликованные результаты социологического исследования Левада-центра, согласно которым желающих покинуть страну в сравнении с предыдущим годом стало больше. Особенно настораживает то обстоятельство, что такой настрой выразили 53 % опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет17.

Т а б л и ц а 2. Гражданство международных мигрантов в России в 2010–2018 гг., чел. T a b l e 2. Citizenship of international migrants in the Russia in 2010–2018, people

Демографический ежегодник России. 2017: Стат. сб. / Росстат. M., 2017. 7.6; 2019. 7.6

юе °K

Отток молодежи из страны, остро нуждающейся в людях, обладающих современными знаниями, способных быстро находить и успешно осваивать новое, адаптироваться к изменяющимся условиям, может серьезно ограничить возможности инновационного развития. Опасность для России представляет молодежная эмиграция в ближайшие годы, поскольку к трудовой деятельности приступает малочисленное поколение родившихся в конце 1990-х гг. – начале первого десятилетия 2000-х гг. Неизбежный рост среднего возраста занятых в экономике России вследствие повышения пенсионного возраста и отток из страны талантливой образованной молодежи могут замедлить разработку и внедрение в производство новых технологий.

В последние годы самым популярным направлением миграционного обмена России со странами дальнего зарубежья был Китай: в 2018 г. на эту страну приходилось около 13 % совокупного оборота миграции с государствами дальнего зарубежья. Интенсивный обмен осуществлялся также с Грузией и Индией (по 9 %), Германией и КНДР (по 7 %), Вьетнамом (6 % миграционного оборота со странами дальнего зарубежья) 19 .

Учитывая языковую и культурную специфику таких активно развивающихся направлений миграции, как Китай, КНДР, Индия, Вьетнам, а также темпы расширения миграционных потоков, можно предположить, что осваивает их в основном молодежь. Современная молодежь, как правило, легко адаптируется к новым, порой даже экзотическим, условиям, знает несколько языков, проявляет интерес к восточной культуре.

Отток из России высококвалифицированных кадров, молодых и предприимчивых граждан может негативно сказаться на экономическом развитии страны, успехи которой в мировой конкурентной борьбе во многом зависят от масштабов и скорости внедрения в производство достижений научно-технического прогресса, что во всем мире принято ассоциировать с талантливой молодежью.

Специалисты выражают обеспокоенность так называемой утечкой умов из России, а данные Росстата считают сильно заниженными. Так, Н. Мкртчян и Ю. Флоринская со ссылкой на данные миграционной статистики иностранных государств, утверждают, что в настоящее время за рубежом живут около 2,7 млн выходцев из России, из них 1,5 млн чел. имеют российское гражданство. В числе основных причин эмиграции выделяют учебу в магистратуре или аспирантуре, трудовую деятельность (в том числе по «голубой карте» для квалифицированных специалистов), воссоединение с семьей. Несмотря на действующую программу привлечения квалифицированных иностранных кадров, миграция в Россию, по мнению Н. Мкртчяна и Ю. Флоринской, не компенсирует отток высококвалифицированных специалистов20.

Влияние миграции на качество трудового потенциала страны осуществляется и по другому каналу. Серьезный урон может нанести не только сам отток интеллектуальных ресурсов, но и возможное снижение общего уровня развития науки и образования вследствие эмиграции ученых, многие из которых уезжают из страны из-за недостаточного финансирования школ, университетов и проведения научных исследований. Невысокими пока остаются и социальный статус и уровень оплаты труда российских ученых.

Некоторые эксперты, в частности И. В. Карпова, выделяют и такую угрозу со стороны миграции, как отток за рубеж отечественных предпринимателей [30; 31]. Это подтверждают и результаты опроса, проведенного московской компанией «Агентство Контакт», согласно которым каждый шестой из 467 топ-менеджеров российских и международных компаний, принявших участие в исследовании, имел планы в ближайшие два года сменить место работы и переехать в другую страну. Наиболее часто респонденты говорили о желании обосноваться в США, Германии, Великобритании (опрос был проведен в мае 2017 г.)21.

Прогнозы Росстата по миграции допускают как сокращение миграционного прироста в 2020–2036 гг. в 1,5 раза (низкий вариант), так и его увеличение на 32 % (средний вариант) и даже на 70 % (высокий вариант). Миграционный прирост в 2035 г. может составить от 100,5 тыс. до 462,5 тыс. чел.22. Укрепление трудового потенциала за счет мигрантов маловероятно. Росстат данных об образовании и профессионально-квалификационном составе не публикует. Эксперты же считают, что в мировой борьбе по привлечению ученых и специалистов Россия уступает странам Запада, и миграция в нашу страну не компенсирует отток высококвалифицированных специалистов23.

В таких условиях важнейшей задачей государства является реализация комплекса мер, направленных на предотвращение массового оттока из страны ученых и высококлассных специалистов, создание условий для реализации их творческого потенциала, повышение престижа ученых, вовлечение молодежи в науку.

Кроме воздействия на экономическую систему государства международная миграция может повлиять и на социальную ситуацию в стране или отдельном ее регионе. Большая часть ежегодно прибывающих в Россию иностранных мигрантов – выходцы из стран СНГ (более 89 % в 2018 г.). На славянские государства Украину и Беларусь приходится менее 29 % этого потока, 14 % составляют граждане Таджикистана, 12,5 - Казахстана, 12 % - Узбекистана24.

Жители Российской Федерации достаточно скептично относится к перспективам интеграции мигрантов. Широко распространена точка зрения, что мигранты игнорируют общепринятые образцы и традиции принимающего сообщества, а их интеграционные настроения и ожидания часто контрастируют с настроениями стороны-реципиента, что дестабилизирует общество. Такое отношение не лишено оснований, ибо миграция населения может генерировать целый спектр сложных проблем, включая столкновение культур, общеуголовную и этническую преступность, религиозный экстремизм и терроризм.

Из социальных проблем выделяются, во-первых, потенциальная возможность роста ксенофобских настроений среди жителей страны и связанное с этим увеличение числа жертв от действий мигрантов, что вызывает мигрантофобию среди местного населения. Во-вторых, порождение широко распространенного убеждения угрозы социальной стабильности, исходящей от мигрантов, провоцирует размывание культурного ядра локального сообщества, привнося чуждые традиции и нормы поведения. В-третьих, мигранты нового поколения отличаются низким уровнем образования и квалификации, в том числе плохим знанием русского языка.

Для сохранения социальной стабильности и предотвращения конфликтов на национальной и религиозной почве при реализации государственной политики необходимо учитывать национальную структуру прибывающих в страну мигрантов. Это требует неотложных мер по созданию универсальной модели социальной адаптации и интеграции мигрантов в российское общество.

Перераспределение населения внутри страны на численность населения не влияет, но может привести к значительным потерям. Вследствие межрегиональной миграции может снизиться качество совокупного трудового потенциала страны. Многие люди с хорошим образованием покидают родные, но бедные регионы, а перебравшись в крупные города, могут рассчитывать только на низкоквалифицированную работу (охранника, таксиста, менеджера по продажам и пр.). Таким образом, человек постепенно утрачивает профессиональные компетенции, сформированные

РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 28, № 1, 2020 У^У -за время обучения, а государство теряет специалиста и потраченные на его подготовку средства.

Поток внутренних мигрантов в России в 2010–2018 гг. увеличился в 2,3 раза и достиг 4,3 млн чел. Массовые перемещения людей могут внести серьезные коррективы в систему социально-экономического управления как на принимающих территориях, так и в регионах исхода. Вследствие оттока молодежи и специалистов может пострадать человеческий потенциал региона [32]. Массовый приток мигрантов создает дополнительную нагрузку для транспортной и социальной инфраструктуры; может осложниться и криминогенная ситуация.

Наибольшая часть миграционного оборота приходится на Центральный федеральный округ (ЦФО) – 28 % прибывших и 25 % выбывших. Большей частью миграционные процессы происходят в пределах данного округа (76 %). В регионы Приволжского федерального округа (ПФО) переехали 6 % мигрантов из ЦФО, в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) – 5,5, в южные регионы устремились 5 % общей численности выбывших из ЦФО. По 2 % мигрантов из цента России предпочли переезд в северокавказские, сибирские и уральские регионы страны. Наименее популярное направление – Дальний Восток, на переезд в данный регион решились 1,4 % мигрантов из ЦФО25.

Большой вклад в перераспределение населения внутри страны принадлежит Приволжскому федеральному округу (ПФО). В 2018 г. из общей численности внутренних мигрантов более 19 % - выходцы с территории этого округа. Из общей численности выбывших 70 % остаются в границах ПФО, 14 – переселяются в регионы ЦФО, по 5 – выбирают Северо-Запад и Урал, 3 % – южные территории страны. В регионы других федеральных округов направляются менее 3 % жителей ПФО.

На регионы Сибирского федерального округа (СФО) в 2018 г. приходилось 13 % исходящего потока и 12 % общей численности прибывших. Жители Сибири, меняя место жительства, в большинстве случаев переезжают в другие регионы этого же федерального округа (75 %), а также в ЦФО (7 % выбывших из СФО), Южный, Северо-Западный, Дальневосточный федеральные округа (по 4 %). Уральские регионы привлекательны для 3 % переселенцев из СФО, еще 2 % предпочли для жизни приволжские территории, менее 1 % – регионы Северного Кавказа.

Значительную миграционную активность проявляют и жители Северо-Западного федерального округа (СЗФО): в исходящем потоке на регионы этого округа приходится 12 % общей численности переселяющихся внутри страны. Территория СЗФО в 2018 г. стала новым местом жительства для 13 % внутренних мигрантов. Около 70 % выбывших из регионов СЗФО остались в границах округа, 12 – предпочли центральные регионы, 6 – Поволжье, 5 – южные территории России, по 2 % – перебрались в сибирские и уральские регионы. Реже всего жители Северо-Запада переезжают в регионы Северного Кавказа – на это направление приходится менее 2 % мигрантов из СЗФО.

Южный федеральный округ (ЮФО) в исходящем миграционном потоке представлен 9 %, во входящем – 10 % общей численности выбывших. Перераспределение населения внутри федерального округа формирует 60 % объема миграции. Среди других субъектов Российской Федерации жители южных территорий наиболее часто выбирают центральные регионы страны – 17 %, Северо-Запад – 6, Северный Кавказ – 5, Поволжье – 4, Урал и Сибирь – по 3, Дальний Восток – 2 % (по данным 2018 г.).

Уральские регионы формируют 9 % исходящего потока, а принимают на своей территории 8 % внутрироссийских мигрантов. 66 % сменивших место жительства жителей Уральского федерального округа (УФО) остаются в его границах, 10 – переезжают в ПФО, 8 – в центральные, 5,5 – в южные регионы, по 4 – в СЗФО и СФО, 2 – в регионы Северного Кавказа, 1 % – на Дальний Восток.

На регионы Дальневосточного федерального округа (ДВФО) приходится 8 % общей численности выбывших и 7 % прибывших. 68 % дальневосточных жителей выбрали для переселения другие территории ДВФО, по 8 – переехали в центральные и сибирские регионы страны, по 6 % – в СЗФО и ЮФО. Далее по убывающей идут ПФО (около 3 % общей численности выбывших), УФО (1 %) и Северный Кавказ (менее 1 % общей численности выбывших с территории ДВФО).

На Северо-Кавказские регионы приходится наименьшая часть общего объема как входящего (чуть более 4 % прибывших), так и исходящего (около 5 % выбывших) миграционных потоков. Жители Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) чаще, чем другие решившиеся на переезд россияне, выезжают за пределы своего округа: удельный вес мигрантов, переселившихся в другие регионы России, составляет 50,5 % общей численности выбывших из федерального округа. Около 20 % выходцев с Северного Кавказа устремляются в регионы федерального центра, еще 12 – на юг страны, 7 – в СЗФО, 5 – УФО, 3 – в Поволжье, 2 – в Сибирь, 1 % – переезжают на российский Дальний Восток.

Итогом такого распределения населения становится значительная миграционная нагрузка одних регионов и демографические потери других. Так, по данным таблицы 3, ЦФО и СЗФО многие годы испытывают миграционный прирост на уровне 5–7 чел. на 1 000 чел. населения, который во многих странах расценивается как угроза социально-экономической стабильности государства.

Т а б л и ц а 3. Коэффициенты миграционного прироста, на 10 000 чел. населения, 2005, 2010–2018 гг. 26

T a b l e 3. Migration growth rates per 10,000 population, 2005, 2010–2018

Caucasian Federal

District

Приволжский -8 -12 -4 -6 -5 -2 -8 -5 -12-22

федеральный округ / Volga Federal District

Уральский -26 -12 31 19 3 7 3 12 0,3-5

федеральный округ / Ural Federal District

Сибирский -42 -18 1 -4 -8 -4 -5 -7 -16-17

федеральный округ / Siberian

Federal District

Дальневосточ- -70 -49 -28 -32 -53 -40 -39 -28 -28-40

ный федеральный округ / Far

Eastern Federal

District

В ряде регионов миграционный прирост гораздо выше обозначенных в таблице значений, и такая ситуация продолжает сохраняться. Наибольшая миграционная нагрузка приходится на следующие регионы: Ленинградская область (239 чел. на 10 000 чел. населения), г. Севастополь (176 чел.), Московская область (140 чел.), Тюменская область без автономных округов (104 чел.), Калининградская область (95 чел.), Краснодарский край (85 чел.), г. Москва (79 чел.), г. Санкт-Петербург (52 чел.) (2018 г.)27. Сильное негативное влияние на формирование населения и трудовых ресурсов оказывает миграция в следующих субъектах федерации: Архангельской, Мурманской, Оренбургской, Курганской областях, Республике Северная Осетия – Алания, Забайкальском крае – в перечисленных регионах ежегодные миграционные потери превышают 0,5 % населения. В последние годы к ним присоединилась и Омская область28.

Усугубляемая миграцией демографическая динамика может оказать негативное влияние на возможности инновационного развития российской экономики. Перевод экономики на инновационный путь развития требует прилива молодых сил, обладающих самыми новыми знаниями, не обремененных штампами, способных быстро осваивать достижения науки, мыслить и действовать креативно. Это требует детального анализа миграционных потоков и внесения корректив в региональную социально-экономическую политику, учитывающих возрастно-половой и национальный состав прибывающих мигрантов, их образовательный и профессиональный уровень. Необходимо также наладить социальное сопровождение семей с детьми, обеспечить доступность услуг в сфере образования и здравоохранения. Если местное население не почувствует ухудшения ситуации на рынке труда и в социальной сфере из-за присутствия на своей территории приезжих, а мигранты не будут ощущать на себе не только косые взгляды, но и дискриминационные меры, а смогут на равных с местными жителями пользоваться услугами социальной сферы, значит в регионе реализуется эффективная политика в отношении мигрантов, не ущемляющая прав коренного населения.

Под определенный контроль следует взять миграцию молодежи, которая в последние годы усилилась. Политические и социально-экономические изменения последних десятилетий предоставили людям возможность покинуть родные места и переехать в другие города и за границу. Способствуют активизации миграционных потоков и такие факторы, как отмена института «прописки», наличие относительно дешевых и быстрых способов перемещения, доступных средств коммуникации.

^Об РЕГИОНОЛОГИЯ . Том 28, № 1, 2020

-

Решиться на переезд молодежь побуждает желание получить хорошо оплачиваемую работу. При этом они часто опираются на информацию, полученную от знакомых, сделавших такой шаг ранее. Современные информационные технологии, которыми большинство молодых людей уверенно владеют, позволяют им получить необходимую информацию, а возможно и установить деловые контакты еще на стадии подготовки решения о переезде, что ускоряет его принятие. Поэтому в настоящее время поток молодых мигрантов из бедных регионов РФ с целью поиска достойной работы возрастает.

Среди молодых людей наибольшую подвижность проявляют студенты. Уезжая на учебу в другой город, многие совмещают обучение с временной работой, которая впоследствии часто трансформируется в постоянную занятость. Кроме того, сезонная миграция студентов в период каникул (студенческие отряды, программы обмена, летние школы, стажировки и т. п.) также предоставляет шансы для последующего трудоустройства.

Для закрепления молодежи в регионах необходима разработка комплекса мер, направленных на создание условий для самореализации молодежи, применения творческого потенциала молодых людей в интересах развития конкретной территории. Большая роль в этом должна отводиться молодежным политическим программам и общественным объединениям, помогающим молодым людям сформировать и реализовать здоровые представления о жизни и карьере. Их основная задача – способствовать формированию у молодых людей здорового мировоззрения и отношения к обществу и собственной жизни, развитых и реалистичных представлений о профессиональной карьере, на конкретных примерах демонстрировать возможности для интересной и насыщенной событиями и собственными достижениями жизни в родном регионе. Традиционные менторские подходы для этого малоэффективны, поскольку молодежь везде и во все времена склонна не доверять опыту предшествующих поколений и стремится самостоятельно, падая и ошибаясь, выстраивать линию своей жизни.

Решить проблему с трудоустройством выпускников может адресное распределение их на преддипломную практику. Такой шаг поможет молодым специалистам получить драгоценный опыт работы, выработать трудовые навыки, научиться взаимодействовать с другими сотрудниками трудового коллектива. Для потенциального работодателя такое распределение позволило бы сделать правильный выбор и обеспечить обновление кадрового состава организации с минимальными рисками и без потерь, связанных с адаптацией работника на новом месте.

Обсуждение и заключение. В статье на основе анализа данных официальной статистики и экспертных оценок выявлены основные угрозы экономической безопасности и социальной стабильности со стороны миграционных процессов, а также предложен комплекс мер, направленных на оптимизацию миграционных процессов и минимизацию связанных с ними экономических и социальных потерь.

Миграционные потоки в России в последнее десятилетие усилились: причем возросла не только межрегиональная, но и международная мобильность россиян. Большинство российских регионов испытывают миграционный отток: в 2018 г. таких субъектов Федерации было 68. В последние годы наибольшее негативное влияние миграция оказала на развитие народонаселения следующих российских регионов: Магаданской области, Еврейской, Чукотской автономных областей, Республики Коми, Республики Калмыкия. В перечисленных регионах миграционный отток на протяжении длительного периода ежегодно сокращает численность жителей на 1 % населения и более.

Если для Дальнего Востока отток населения – явление не новое и вызвано сложными условиями жизни и хозяйствования, то для республик Северного Кавказа это не типично. Национальные традиции и семейные связи обычно способствуют закреплению населения. Однако в последние годы почти для всех северокавказских республик (за исключением Ингушетии) характерен значительный миграционный отток населения. Количественной оценки этих процессов недостаточно. Для выявления причин высокой территориальной подвижности жителей СКФО требуется проведение детальных социологических исследований.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в возможности применения полученных результатов и предложений авторов по оптимизации миграционных потоков и минимизации связанных с массовыми перемещениями людей экономических и социальных потерь в практике управления.

Список литературы Миграция в современной России: масштабы, основные направления и проблемы

- Massey, D. A Synthetic Theory of International Migration / D. Massey. - Текст: непосредственный // World in the Mirror of International Migration. - 2002. -Vol. 10. - Pp. 143-153.

- Migration Theory. Talking across Disciplines / Edited by C. B. Brettell, J. F. Hollield. - New York : Routledge, 2000. - 224 p. - URL: https://www.amazon. com/Migration-Theory-Talking-across-Disciplines/dp/0415954274 (дата обращения: 08.10.2019).

- Sassen, S. Regulating Immigration in a Global Age: A New Policy Landscape / S. Sassen. - DOI 10.1080/1353464052000321083 // Parallax. - 2005. - Vol 11, issue 1. - Pp. 35-45. - URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/135346 4052000321083 (дата обращения: 08.10.2019).

- Bijedic, T. Different Strokes for Different Folks: The Job Satisfaction of the Self-Employed and the Intersection of Gender and Migration Background / T. Bijedic, A. Piper. - DOI 10.1108/IJGE-01-2019-0021 // International Journal of Gender and Entrepreneurship. - 2019. Vol. 11, issue 3. - Pp. 227-247. - URL: https://www. researchgate.net/publication/334093565_Different_strokes_for_different_folks_The_ job_satisfaction_of_the_self-employed_and_the_intersection_of_gender_and_migra-tion_background (дата обращения: 08.10.2019).

- Hughes, C. Reexamining the Influence of Conditional Cash Transfers on Migration From a Gendered Lens / C. Hughes. - DOI 10.1007/s13524-019-00815-0 // Demography. - 2019. - Vol. 56. - Pp. 1573-1605. URL: https://link.springer.com/ article/10.1007%2Fs13524-019-00815-0 (дата обращения: 08.10.2019).

- Holliday, J. Achieving the Sustainable Development Goals: Surfacing the Role for a Gender Analytic of Migration / J. Holliday, J. Hennebry, S. Gammage. - DOI 10.1080/1369183X.2018.1456720 // Journal of Ethnic and Migration Studies. - 2019. -Vol. 45, issue 14. - Pp. 2551-2565. - URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/1 0.1080/1369183X.2018.1456720 (дата обращения: 08.10.2019).

- Adugna, G. Migration Patterns and Emigrants' Transnational Activities: Comparative Findings from Two Migrant Origin Areas in Ethiopia / G. Adugna. - DOI 10.1186/s40878-018-0107-1 // Comparative Migration Studies. - 2019. - Vol. 7, article 5. - URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s40878-018-0107-1 (дата обращения: 08.10.2019).

- Rural Unemployment Pushes Migrants to Urban Areas in Jiangsu Province, China / H. Lyu, Z. Dong, M. Roobavannan [et al.]. - DOI 10.1057/s41599-019-0302-1 // Palgrave Communications. - 2019. - Vol. 5, article 92. - URL: https://www.nature. com/articles/s41599-019-0302-1 (дата обращения: 08.10.2019).

- Identifying Psychological Resilience in Chinese Migrant youth Through Multidis-ciplinary Language Pattern Decoding / S. Li, S. Lu, S. Ni, K. Peng. - DOI 10.1016/j. childyouth.2019.104506 // Children and Youth Services Review. - 2019. - Vol. 107C. -URL: https://ideas.repec.org/a/eee/cysrev/v107y2019ics0190740919306747.html (дата обращения: 08.10.2019).

- Juchem Neto, J. P. Returns to Scale in a Spatial Solow-Swan Economic Growth Model / J. P. Juchem Neto, J. C. R. Claeyssen, S. S. Porto Júnior. - DOI 10.1016/j.physa.2019.122055 // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. - 2019. - Vol. 533, article 122055. - URL: https://ui.adsabs.harvard.edu/ abs/2019PhyA..53322055J/abstract (дата обращения: 08.10.2019).

- Navarro, A. RUSEM: A Numerical Model for Policymaking and Climate Applications / A. Navarro, F. J. Tapiador. - DOI 10.1016/j.ecolecon.2019.106403 // Ecological Economics. - 2019. - Vol. 165, article 106403. - URL: https://ideas.repec. org/a/eee/ecolec/v165y2019ic21.html (дата обращения: 08.10.2019).

- Academic Achievement and Mental Health of Left-Behind Children in Rural China: A Causal Study on Parental Migration / L. Wang, Y. Zheng, G. Li [et al.]. -DOI 10.1108/CAER-09-2018-0194 // China Agricultural Economic Review. - 2019. -Vol. 11, no. 4. - Pp. 569-582. - URL: https://www.emerald.com/insight/content/ doi/10.1108/CAER-09-2018-0194/full/html (дата обращения: 08.10.2019).

- Bryan, G. The Aggregate Productivity Effects of Internal Migration: Evidence from Indonesia / G. Bryan, M. Morten. - DOI 10.1086/701810 // Journal of Political Economy. - 2019. - Vol. 127, no. 5. - Pp. 2229-2268. - URL: https://www. journals. uchicago.edu/doi/abs/10.1086/701810?mobileUi=0& (дата обращения: 08.10.2019).

- Social-Ecological Change in the Omo-Turkana Basin: A Synthesis of Current Developments / J. Hodbod, E. G. J. Stevenson, G. Akall G. [et al.]. - DOI 10.1007/ s13280-018-1139-3 // Ambio. - 2019. - Vol. 48. - Pp. 1099-1115. - URL: https:// link.springer.com/article/10.1007/s13280-018-1139-3 (дата обращения: 08.10.2019).

- Парикова, Н. Миграционная привлекательность российских регионов / Н. Парикова // Человек и труд. - 2012. - № 5. - С. 51-54. - URL: https://www. elibrary.ru/item.asp?id=18841141 (дата обращения: 08.10.2019).

- Рыбаковский, Л. Л. Миграционная политика в контексте национальных интересов России / Л. Л. Рыбаковский // Уровень жизни населения регионов России. - 2011. - № 12. - С. 35-43. - URL: https://www.elibrary.ru/item.as-p?id=17100554 (дата обращения: 08.10.2019).

- Рыбаковский, О. Л. Межрегиональная миграция населения (По материалам отечественной и зарубежной науки) / О. Л. Рыбаковский // Социологические исследования. - 2011. - № 4. - С. 34-44. - URL: https://www.isras.ru/socis_2011_04. html (дата обращения: 08.10.2019).

- Рязанцев, С. России нужна новая миграционная политика / С. Рязанцев // Международные процессы. - 2012. - Т. 10, № 1. - С. 111-116. - URL: http:// intertrends. ru/rubrics/dvoe-russkih-tri-mneniya/journals/ideya-i-struktura-v-mirosistem-noy-evolyutsii/articles/rossii-nuzhna-novaya-migratsionnaya-politika (дата обращения: 08.10.2019).

- Вахаев, Х. М. Трудовая миграция и национальная безопасность России / Х. М. Вахаев, С. В. Алексеев // Право и безопасность. - 2011. - № 3-4. - С. 76-86. -URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17714733 (дата обращения: 08.10.2019).

- Волох, В. А. Концепция государственной миграционной политики России - основа миграционной безопасности страны / В. А. Волох, В. А. Суворова. -DOI 10.7256/2306-0417.2013.3.713 // NB: Национальная безопасность. - 2013. -№ 3. - С. 1-16. - URL: http://author.nbpublish.com/etc/article_713.html (дата обращения: 08.10.2019).

- Гаврилова, Т. М. Влияние миграционных процессов на экономическую безопасность России / Т. М. Гаврилова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2011. - № 27. - С. 67-74. - URL: https://www.fin-izdat.ru/ journal/national/detail.php?ID=41855 (дата обращения: 08.10.2019).

- Дементьев, Н. В. Внешняя трудовая миграция как индикатор экономической безопасности России / Н. В. Дементьев // Социально-экономические явления и процессы. - 2011. - № 7. - С. 38-41. - URL: https://www.elibrary.ru/ item.asp?id=17251262 (дата обращения: 08.10.2019).

- Липатова, Л. Н. Развитие человеческого потенциала России: основные достижения и угрозы / Л. Н. Липатова, В. Н. Градусова. - DOI 10.15507/24131407.106.027.201902.310-329 // Регионология. - 2019. - Т. 27, № 2. - С. 310-329. -URL: http://regionsar.ru/ru/node/1780 (дата обращения: 08.10.2019).

- Липатова, Л. Н. Влияние миграции на формирование трудового потенциала населения / Л. Н. Липатова, Д. М. Лещев, В. Н. Градусова // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ. - 2014. - № 1. - С. 106-119. - URL: http://niign.ru/izdatelskaya-deyatelnost/nauchnie-jurnaly/2009/2014 (дата обращения: 08.10.2019).

- Фешина, С. С. Трудовая миграция и проблема инновационного развития северо-западного региона России / С. С. Фешина, А. С. Славянов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2013. - № 24. - С. 38-43. - URL: https:// www.fin-izdatru/journal/national/detaiLphp?ID=57347 (дата обращения: 08.10.2019).

- Хавинсон, М. Ю. Прогнозирование динамики внешней трудовой миграции на региональном уровне / М. Ю. Хавинсон, М. П. Кулаков, С. Н. Мищук // Проблемы прогнозирования. - 2013. - № 2. - С. 99-111. - URL: https://ecfor.ru/ pubHcation/prognozirovanie-dinamiki-vneshnej-trudovoj-migratsii/ (дата обращения: 08.10.2019).

- Цырюльников, В. С. Маятниковая миграция в контексте управления движением трудовых ресурсов: проблемы и перспективы (по материалам Московского региона) / В. С. Цырюльников // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. - 2013. - Т. 2, № 1. - С. 52-53. - URL: https://www.elibrary. ru/item.asp?id=19084682 (дата обращения: 08.10.2019).

- Юрасов, И. А. Структура трудовой миграции в регионах России / И. А. Юрасов, О. А. Лузгина, В. Д. Дорофеев // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. - 2012. - № 4. -С. 74-79. - URL: https://izvuz_on.pnzgu.ru/on10412 (дата обращения: 08.10.2019).

- Deleva, Z. Conceptualizing Migration in Europe: Selected Theoretical Approaches / Z. Deleva ; Institute of European Studies and International Relations Faculty of Social and Economic Sciences Comenius University Working Paper. -Текст : непосредственный. - 2010. - No. 4. - Pp. 3-40.

- Карпова, И. В. Трудовая миграция и развитие бизнес-процессов в России / И. В. Карпова // Лизинг. - 2013. - № 4. - С. 30-41. - URL: https://www.elibrary. ru/item.asp?id=18867979 (дата обращения: 08.10.2019).

- Карпова, И. В. Трудовая миграция и национальный бизнес // Лизинг. -2011. - № 3. - С. 34-44. - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19060446 (дата обращения: 08.10.2019).

- Воробьева, Е. Г. Угрозы экономической безопасности сельскохозяйственной отрасли Республики Мордовия / Е. Г. Воробьева, И. Г. Кильдюшкина. - DOI 10.15507/2413-1407.106.027.201902.246-269 // Регионология. - 2019. - Т. 27, № 2. -С. 246-269. - URL: http://regionsar.ru/ru/node/1774 (дата обращения: 08.10.2019).