Миграционная ситуация как отражение социально-экономических процессов в Еврейской автономной области

Автор: Мищук С.Н., Аносова С.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Демографическое развитие субъектов Дальневосточного федерального округа

Статья в выпуске: 1 (179), 2013 года.

Бесплатный доступ

В работе проанализированы основные показатели социально-экономического развития и миграционных процессов в Еврейской автономной области за период с 2000 по 2010 гг. Показано, что ухудшение показателей механического движение населения в значительной степени обусловлено стагнацией промышленности и сельского хозяйства региона.

Еврейская автономная область, социально-экономическое развитие, миграция, уровень жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/143181703

IDR: 143181703

Текст научной статьи Миграционная ситуация как отражение социально-экономических процессов в Еврейской автономной области

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) занимает первое место среди федеральных округов по площади, на его долю приходится 36,4% общей площади Российской Федерации, однако в нем проживает всего лишь 4,6% ее населения. В советское время государство стимулировало привлечение мигрантов в восточные районы страны. Тезис о привлечении и закреплении населения присутствовал в программах развития российского Дальнего Востока 1987 и 1992 гг. В соответствующей программе до 2010 г. этого тезиса уже не было. Хотя, именно данная территория всегда нуждалась в дополнительных человеческих ресурсах.

В настоящее время подход к обозначенной проблеме изменился. В Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. подчеркивается, что «противодействие потенциальной угрозе безопасности страны на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе может оказать … стратегия комплексного социально-экономического развития этой территории, ориентированная на ускоренный рост … экономического потенциала этой части страны, а также закрепление населения путем формирования комфортной среды обитания и оптимизации системы расселения» [1]. Таким образом, необходимость создания качественных жизненных благ в регионе признано на самом высоком уровне. Однако реальная картина социально-экономического развития, в том числе и миграционных процессов, регионов Дальнего Востока России далека от «программной».

В июне 2012 г. принята Концепция государственной миграционной политики РФ до 2025 г. В результате реализации третьего этапа данной Концепции (2021–2025 гг.) планируется сократить отток населения и достичь механического приро- ста населения в ДФО. При этом важная роль отводится привлечению соотечественников из-за рубежа, а также трудовых мигрантов.

Динамика миграционных процессов в России и ДФО различна. Если 1990-е гг. миграция населения для современной России стала важным элементом положительной динамики численности населения, «сглаживая» естественную убыль более чем на 50%, то для Дальнего Востока сложилась противоположная ситуация. В настоящее время отмеченные тенденции сохраняются: в 2009 г. общий коэффициент миграции населения в России составил 18,3, в ДФО, соответственно, –7,8. [2, с. 74; 3, с. 3]. Таким образом, с начала экономических и политических преобразований в стране по настоящее время сальдо миграции на Дальнем Востоке сохраняет устойчивое отрицательное значение.

В течение последних десяти лет в миграционных процессах ДФО ведущее место занимает межрегиональная миграция, доля которой в числе выбывших в 2000 г. составила 89,2%, в 2010 г. – 97,7%. В числе прибывшего населения доля межрегиональных мигрантов составила 72,4% и 94,0%, соответственно. В территориальном разрезе большая часть населения перемещается в рамках ДВ. Так, в 2010 г. 79,5% от общего числа прибывшего населения на Дальний Восток перемещались внутри рассматриваемого региона (в 2000 г. – 77,7%), в числе выбывшего – 59,6% (62,1%). Среди внешних территорий можно выделить Сибирский федеральный округ, занимающий лидирующее положение по числу прибывших мигрантов на территорию Дальнего Востока. В 2010 г. из данного округа в ДФО прибыло 35,7% от общего числа прибывшего населения в округ в рамках внутрирос-сийской миграции. К основным регионам выбытия

¹ Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ № 11-12-79003а/ «Трансформация социально-экономического развития территориальнохозяйственной системы: анализ и математическое моделирование (на примере Еврейской автономной области)».

населения из ДФО в 2010 г. относились Центральный и Сибирский федеральные округа, доля которых составила 30,9% и 22,8%, соответственно [4].

Южные субъекты ДФО характеризуются различной миграционной ситуацией, что в значительной степени обусловлено уровнем их социальноэкономического развития.

По группировке субъектов РФ по степени влияния показателей естественного движения и миграции на изменение численности (проведено Росстатом) Еврейская автономная область (ЕАО) относится к типу субъектов, в которых население сокращается за счет естественной и миграционной убыли. По типологии Независимого института социальной политики область относится к регионам типа «Середина», слабоосвоенной зоны.

Целью данного исследования является сравнительный анализ миграционных процессов и показателей социально-экономического развития в ЕАО.

Миграционные процессы оказывают сильное влияние на демографическую ситуацию в области. Со времени образования и до 1990-х гг. ее население увеличивалось в основном за счет миграций, причем в 1930–1940-е гг. они имели чаще принудительный характер, а в последующие годы – добровольный. Сравнение демографических показателей в межпереписные периоды 1989–2002 гг. и 2002–2010 гг. отражают сохранение на протяжении данных периодов негативных тенденций, выражающихся в естественной и миграционной убыли населения ЕАО и как итог – сокращению численности его населения (табл. 1).

В миграционных процессах ЕАО «переломным» годом является 1992 г., когда число выбывших превысило число прибывших на территорию области почти на 2 тыс. человек. Отметим, что в преды- дущем 1991 г. миграционное сальдо сохранялось положительным и достигало около 400 человек. На наш взгляд, основной причиной такого резкого изменения в потоках мигрантов в ЕАО послужили экономические процессы, которые происходили в России в начале 1990-х гг.

В целом за период с 1993 по 2010 гг. механическая убыль населения составила 14,6 тыс. человек, в том числе за счет международной миграции – почти 12 тыс. человек.

Внутрироссийская миграция оказывает определяющую роль в формировании миграционных процессов ЕАО: ее доля во внешней миграции достигает 90% и более.

На основе анализа данных Росстата выявлено, что основными поставщиками мигрантов на территорию ЕАО с 2003 по 2010 гг. являлись Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Дальневосточный, Центральный, Южный и Сибирский федеральные округа относятся к категории регионов выбытия населения области.

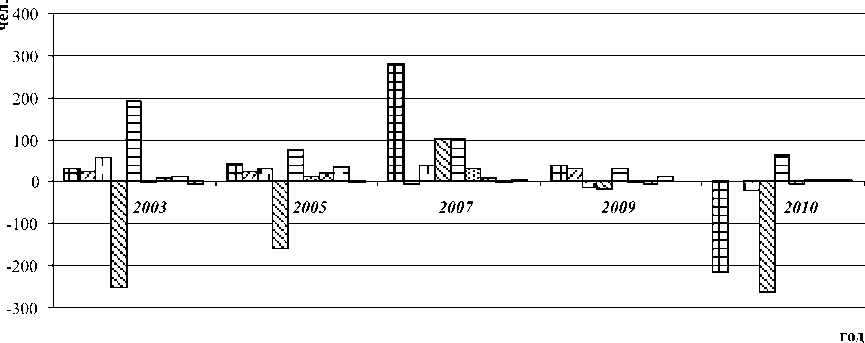

В межрегиональных потоках основная доля мигрантов ЕАО сосредоточена в пределах Дальневосточного федерального округа. В ЕАО с 2005 по 2009 гг. отмечалось положительное сальдо с регионами ДФО. Миграционный баланс ЕАО с субъектами округа в целом определяется динамикой миграционных процессов с Хабаровским и Приморским краями, Амурской областью. В 2010 г. ситуация изменилась, миграционный отток населения ЕАО в субъекты ДФО в данном году составил более 200 человек, при этом 70% убыло в Хабаровский край (рис. 1).

На наш взгляд, обозначенные негативные тенденции демографических процессов в области обусловлены низким уровнем ее социально-экономического развития.

Таблица 1

Основные показатели демографической ситуации в России, Дальневосточном федеральном округе и Еврейской автономной области*

|

Общий прирост населения за межпереписной период |

Численность населения, тыс. чел. |

Коэффициент естественного прироста на 10 тыс. чел. |

Коэффициент миграционного прироста на 10 тыс. чел. |

||||||||

|

1989–2002 гг. |

2002–2010 гг. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

|

|

РФ |

–1,3 |

–1,6 |

147022 |

145167 |

142905 |

2,2 |

–6,5 |

–1,7 |

19 |

16 |

13 |

|

ДФО |

–15,8 |

–6,0 |

7950 |

6693 |

6292 |

7,2 |

–3,3 |

–0,6 |

–49 |

–61 |

–44 |

|

ЕАО |

–10,8 |

–7,5 |

214 |

191 |

176 |

8,2 |

–4,6 |

–1,9 |

–31 |

–23 |

–35 |

* с учетом корректировки на основе данных Всероссийской переписи населения 2010 г. Источник: [5]

™ ДФО □ Республика Саха И Приморский край

В Хабаровский край В Амурская область И Камчатская область

И Магаданская область В Сахалинская область В Чукотский авт. округ

Рис. 1. Миграционное сальдо ЕАО с субъектами ДФО, чел.

Рассмотрим более подробно основные экономические и социальные показатели развития ЕАО.

Динамика количественных показателей промышленности на протяжении 2000–2010 гг. имеет положительные тенденции, характеризующиеся ростом объемов производства на 83% (ДФО – на 95%, РФ – на 47%). Ретроспективный анализ показывает, что, начиная с 1992 г., объемы промышленного производства в ЕАО постоянно снижались, достигнув своего минимального значения в 1998 г. – 15% от показателей 1991 г. Соответственно, значительное увеличение объемов связано с низкими показателями 2000 г. В целом, спад промышленного производства в Еврейской автономной области является наиболее длительным и сильным не только среди дальневосточных, но и среди российских регионов. По итогам 2010 г. только пять российских региона не достигли 40– процентного уровня промышленного производства 1991 г. – ЕАО (36,7%), Нижегородская область (36,5%), Ивановская область (33,1%), Республика Северная Осетия – Алания (28,6%), Республика Алтай (25,4%).

Доля промышленного производства в ВРП в 3 раза ниже средних значений ДФО и РФ; объём отгруженной продукции собственного производства на душу населения – в 5,8 раза и 6,3 раза меньше по сравнению с аналогичным показателем по ДФО и РФ; ниже доля занятых в промышленности; доля основных фондов. Удельный вес инвестиций, направляемых в промышленное производство, в 2010 г. составил 15%, что в 2 раза ниже показателей Дальнего Востока и РФ в целом. Негативной можно назвать ситуацию с прибыльностью промышленных предприятий автономии. Удельный вес убыточных промышленных предприятий составил почти 80%, что превышает в 2,5 раза среднероссийские показатели. Сальдированный финансовый результат, получаемый одним областным предприятием, в 2010 г. составил минус 360 тыс. руб., что говорит о неблагополучном финансовом положении субъектов промышленности (табл. 2).

На протяжении рассматриваемого периода в промышленном комплексе ЕАО отмечаются такие негативные явления, как: снижение количества промышленных предприятий (на 21%), среднесписочной численности работников (на 28%) и доли занятых в промышленном производстве. Остается низким соотношение начисленной номинальной заработной платы в промышленности к средней в экономике, которое в 2010 г. составило 86%. При этом отметим, что некоторый рост данного соотношения в последние годы связан со строительством горно-обогатительного комбината и развитием добывающих отраслей, в которых средняя заработная плата на треть выше средней по Еврейской автономной области. В то же время, в обрабатывающих производствах заработная плата в 2 раза ниже среднеобластной.

Качественный анализ промышленности ЕАО позволил выделить основные проблемы ее развития: высокую степень физического и морального износа основных фондов предприятий, недостаточные темпы их обновления; наличие значительного числа предприятий с устаревшим технологическим укладом, не обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления технологи-

Таблица 2

Основные показатели промышленности по Российской Федерации, Дальневосточному федеральному округу и Еврейской автономной области в 2010 г.

|

Показатели |

РФ |

ДФО |

ЕАО |

|

Доля промышленности в ВРП,% |

32,7 |

34,5 |

10,3 |

|

Объём отгруженной продукции на душу населения, тыс. руб. |

196,7 |

182,3 |

31,2 |

|

Доля занятых в промышленности,% |

19,7 |

16,5 |

15,1 |

|

Доля основных фондов промышленности,% |

25,6 |

35,2 |

20,9 |

|

Степень износа основных фондов в промышленности,% |

43,9 |

28,0 |

34,8 |

|

Доля инвестиций в промышленный сектор экономики,% |

39,2 |

29,1 |

15,0 |

|

Удельный вес убыточных организаций в промышленности,% |

30,8 |

37,7 |

79,9 |

|

Сальдированный финансовый результат на одно предприятие, млн руб. |

4,73 |

3,04 |

–0,36 |

Источник: [5]

ческой базы; острую нехватку оборотных средств; недостаточную инвестиционную активность большинства предприятий, инертность в работе с инвесторами; длительную недогрузку производственных мощностей предприятий, свидетельствующую о низкой конкурентоспособности выпускаемой ими продукции, недостаточном уровне обновления ассортимента, обусловившую во многом снижение их технологического и кадрового потенциала, потерю производственных навыков, опыта и квалификации персонала; низкую инновационную восприимчивость.

Характеризуя сельскохозяйственное производство, можно отметить, что общий объем производства сельскохозяйственной продукции в ЕАО в сопоставимых ценах в 2010 г. по сравнению с 2000 г. составил 160% (в РФ – 125%, в ДФО – 129%), в том числе растениеводстве – 179% (в РФ – 117%, ДФО – 129%), животноводстве – 105% (в РФ – 125%, ДФО – 116%). Таким образом, на рост показателей сельского хозяйства ЕАО основное влияние оказала динамика объемов в растениеводстве, темпы развития которого более существенны по сравнению с животноводством (106% в среднем за год и 101%, соответственно). Так, в 2010 г. валовый сбор сои превысил в 4 раза уровень 2000 г., овощей – на 31,9%, картофеля – на 18,5%, а сбор зерновых культур – снизился в 3,3 раза.

На конец 2010 г. сельскохозяйственные угодья во всех категориях хозяйств возросли на 12,8%, составив 206,6 тыс. га, посевные площади – на 36%, составив 108,4 тыс. га. Отметим, что основным фактором роста посевных площадей является увеличение посевов сои (в 2,8 раза) [6]. На положительную динамику выращивания сои повлиял постоянно растущий спрос со стороны потребите- лей (рентабельность культуры до 45%). В ЕАО выращиванием сои занимаются как российские, так и китайские сельхозтоваропроизводители. По оценочным данным, сельскохозяйственными предприятиями со 100%-ным китайским капиталом в различные годы производилось от 30% до 55% сои, они использовали труд российских граждан с низкой оплатой труда. Несмотря на некоторую положительную динамику количественных показателей развития растениеводства в ЕАО, качественный анализ показывает, что оно стало более трудоемким, трансформировалось из крупных общественных хозяйств в мелкие личные подворья, во многом утратив свой индустриальный уровень и инновационный материально-технический потенциал. В результате растениеводство переместилось на гораздо более низкие позиции по производительности труда, уровню механизации и технической оснащенности, приняв во многом черты мелкотоварности с преобладанием ручного труда и примитивных технологий [7].

В период 2000–2010 гг. радикально изменилась структура посевных площадей: доля посевов под сою возросла с 32,5% до 66%, под зерновые культуры – снизилась с 43,8% до 13,5%. Общее сокращение посевных площадей под зерновые культуры (в 2,4 раза), снижение урожайности в отдельные годы привело к сокращению валового сбора зерна в 3,3 раза (с 19,6 тыс. т до 6 тыс. т), что, в свою очередь, негативно повлияло на обеспечение животноводства кормами.

Неудовлетворительное состояние собственной кормовой базы, опережающий рост цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и другие материально-технические ресурсы, отсутствие убойных пунктов сельскохозяйственных живот- ных, заготовительных пунктов сбора молочной продукции, недостаточное субсидирование явились факторами, сдерживающими развитие областного животноводства. Внутри самого животноводства ситуация существенно различается: в то время как его «скороспелая» динамичная подотрасль – свиноводство – с 2006 г. демонстрирует тенденцию роста, особенно в коллективнофермерских хозяйствах, то более инерционное скотоводство, где оборот стада и капитала происходит гораздо медленнее, находится пока в кризисном состоянии. Так, в 2010 г. поголовье свиней возросло в 1,9 раза, а поголовье крупного рогатого скота снизилось на 27%, в том числе коров – на 33%. В течение 2000–2010 гг. увеличилось производство свинины, яиц при снижении производства говядины, молока. Спад в отдельные годы в производстве мяса, молока и другой продукции аграрного сектора привел к резкому сокращению поставок за пределы ЕАО сельскохозяйственной продукции и росту ввоза мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, яиц, овощей, овощных консервы и других продуктов питания.

В целом производители области не в состоянии удовлетворить в полном объёме потребности населения в сельскохозяйственной продукции, а рост ввозимой сельскохозяйственной продукции приводит к снижению управления процессами ценообразования со стороны областных органов власти на данный вид товаров.

Таким образом, в ЕАО за последние 10 лет отмечаются негативные тенденции развития промышленности и сельского хозяйства, что приводит к снижению уровня жизни местного населения.

Так, в ЕАО на протяжении 2000–2010 гг. наблюдаются низкие среднедушевые доходы, которые в отдельные годы на 20–40% в худшую сторону отличаются от среднероссийских и дальневосточных показателей. В частности, в 2010 г. средние душевые доходы жителя Еврейской автономной области в месяц составили 15,2 тыс. руб., при среднем показателе по Дальнему Востоку – 20,8 тыс. руб., по России – 18,9 тыс. руб. Заработная плата, назначенные пенсии жителей ЕАО также являются одними из самых низких среди дальневосточных регионов. Так, в 2000 г. средняя месячная заработная плата составляла 1,9 тыс. руб., что на 36% ниже средней оплаты труда по ДФО и на 11% среднеросийского уровня. В 2010 г. среднемесячная зарплата в ЕАО составила 19,7 тыс. руб., что на 24% и 6% ниже средних показателей по ДФО и РФ соответственно. Наиболее низкой остается оплата труда работников, занятых в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности (в том числе на предприятиях, выпускающих продовольственные товары, трикотажные, швейные, металлические изделия), образовании, здравоохранении. В 2010 г. номинальная заработная плата одного работника в сельском хозяйстве составила 9,5 тыс. руб., или 48% от среднего уровня начисленной заработной платы по Еврейской автономной области, в обрабатывающей промышленности – 13,5 тыс. руб., или 68% от средней заработной платы. Средний месячный размер назначенных пенсий в 2010 г. в ЕАО составил 7,3 тыс. руб., в ДФО – 8,9 тыс. руб., в РФ – 7,6 тыс. руб. При этом на протяжении 2000–2010 гг. отмечается увеличение разрыва величины средних назначенных пенсий жителей области и средних пенсий по Дальнему Востоку и России в целом [5].

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в ЕАО в течение 2000–2010 гг. остается одной из самых высоких среди дальневосточных регионов: в 2000 г. – 57,3% (в РФ – 29%), в 2010 г. – 19,7%, уступив первое место по величине показателя Амурской области (в РФ – 12,6%).

Еврейская автономная область опережает другие субъекты РФ по уровню общей преступности на 100 тыс. населения. В 2000 г. ЕАО занимала 2-е место по уровню преступности среди российских регионов, превысив в 1,6 раза число зарегистрированных преступлений по сравнению со средними показателями по РФ. За анализируемый период времени уровень преступности в ЕАО снизился, Еврейская автономная область в 2010 г. заняла 17-е место среди субъектов РФ, превысив среднероссийские значения на 24%. Среди регионов ДФО ЕАО в 2000 г. по уровню преступности занимала 1-е место, в 2010 г. – 3-е место. В структуре преступлений преобладают кражи (63%) и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (19%), что характерно для ДФО в целом.

Негативные процессы отмечаются в системе здравоохранения. В области отсутствуют учреждения здравоохранения, относящиеся к первому уровню, то есть оказывающие высокотехнологичную специализированную медицинскую помощь (при нормативном показателе – одно учреждение). В течение 2000–2010 гг. сократилось число врачебных учреждений, оказывающих амбулатоpно-поликлиническую помощь с 35 до 30 единиц. Меньше нормативного значения количество фельдшерско-акушерских пунктов, которое в ЕАО со- ставляет 64 при нормативе 69. Количество больничных коек на 10 тыс. населения в области возросло на 7,6% и составило 146,7 (при средних показателях по ДФО – 108,8, по РФ – 93,7), что связано с высокими показателями обеспеченности койками исправительных учреждений. В целом, обеспеченность больничными койками круглосуточных стационаров сельского населения почти в 7 раз ниже, чем городского.

Среди негативных тенденций можно отметить постоянное сокращение численности врачей и среднего медицинского персонала. Уровень обеспеченности врачами в ЕАО в 2010 г. составил 35,4 врача на 10 тыс. населения, что на 29% ниже по сравнению с РФ и на 37% по сравнению с ДФО, соответственно, численность населения на одного врача (нагрузка) на 42–58% выше по сравнению со средними показателями по РФ и ДФО. По итогам 2010 г. ЕАО занимала 70-е место в РФ по обеспеченности врачами на 10 тыс. населения. Отметим, что наблюдается ярко выраженная диспропорция между обеспеченностью врачами в административном центре (56,7) и в районах ЕАО, где показатель колеблется от 11,7 до 35,4 на 10 тыс. населения. В областных учреждениях здравоохранения наибольшая потребность в педиатрах, неврологах, кардиологах, гинекологах, хирургах, анестезиологах, психотерапевтах, врачах общей практики.

Сокращение численности среднего медицинского персонала за анализируемые годы составило 2%, но обеспеченность медицинским персоналом на 10 тыс. населения возросла со 114 до 122,1 (при средних показателях по ДФО – 109,7, по РФ – 105,6). ЕАО занимает 21-е место в РФ по обеспеченности средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения. Высокие показатели обеспеченности средним медицинским персоналом объясняются, на наш взгляд, наличием медицинского колледжа, в котором ежегодно обучаются около 500 студентов на фельдшерском и сестринском отделениях. Однако персонал неравномерно распределен по районам, в результате чего наблюдается превышение показателя обеспеченности в городской местности по сравнению с сельской в 2,5 раза.

Заболеваемость населения области в 2010 г. составила 707,9 больных на 1000 чел., что на 14% выше по сравнению с 2000 г. (в РФ – рост составил 7%, в ДФО – 12%). Наблюдается рост уровня заболеваемости эндокринной системы (в 2,3 раза), психических расстройств (в 2 раза), систем кровообращения (в 1,8 раза), костно-мышечной системы

(на 71%), органов пищеварения (на 33%), органов дыхания (на 21%), новообразований (на 7%). В два раза по сравнению с РФ выше уровень врожденных аномалий, хромосомных нарушений, на 60% – болезней органов пищеварения, на 30% – инфекционных заболеваний, на 11% – болезней эндокринной системы.

Результатом негативных тенденций в социально-экономическом развитии региона является снижение качества и уровня жизни население (табл. 3).

Вследствие сохраняющихся негативных тенденций социально-экономического развития демографическая ситуация в области характеризуется естественной и механической убылью населения. Если процессы рождаемости и смертности в значительной степени зависят не только от объективных (социально-экономическое положение в регионе), но и субъективных причин (состояние здоровья, образ жизни населения), то динамика миграционных процессов отражает в большей степени значимость объективных составляющих. К сожалению, ЕАО не является привлекательным регионом для иммигрантов – область значительно удалена от основных культурных и экономических центров страны, уровень развития экономики региона не позволяет рассчитывать на получение высокого уровня доходов, социальные условия в среднем ниже общероссийских.

С целью стабилизации и улучшения демографической ситуации в ЕАО, в 2011 г. утверждена областная Концепция демографической политики до 2025 г. Реализация Концепции будет осуществляться в три этапа: 2012–2015 гг., 2016–2020 гг., 2021–2025 гг. К 2016 г. предполагается достижение следующих показателей: численность населения области составит 179 тыс. человек; показатель ожидаемой продолжительности жизни 67 лет; увеличение в 1,1 раза по сравнению с 2006 г. суммарного коэффициента рождаемости, снижение уровня смертности населения на 25%; снижение оттока населения области при увеличении числа соотечественников, привлекаемых для постоянного проживания в области.

Вполне вероятно, что достижение поставленных показателей в части миграции за счет роста числа привлекаемых в область соотечественников маловероятно. Так, за два года реализации программы «Оказание содействия добровольному переселению в ЕАО соотечественников, проживающих за рубежом» на начало 2012 г. в ЕАО получи-

Таблица 3

Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации, Дальневосточного федерального округа, Еврейской автономной области в 2000 г., 2010 г.

|

Показатели |

РФ |

ДФО |

ЕАО |

|||

|

2000 г. |

2010 г. |

2000 г. |

2010 г. |

2000 г. |

2010 г. |

|

|

ВРП на душу населения, тыс. руб. |

39,5 |

261,7 |

44,9 |

334,4 |

19,5 |

184,1 |

|

Индекс производства сельскохозяйственной продукции к уровню 2000 г.,% |

100 |

125 |

100 |

129 |

100 |

160 |

|

Индекс промышленного производства к уровню 2000 г.,% |

100 |

147 |

100 |

195 |

100 |

183 |

|

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц |

2281 |

18881 |

2498 |

20809 |

1489 |

15249 |

|

Среднемесячная заработная плата, руб. |

2223 |

20952 |

3113 |

25814 |

1982 |

19718 |

|

Средний размер назначенных пенсий, руб. в месяц |

823 |

7594 |

940 |

8899 |

806 |

7325 |

|

Удельный вес населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума |

29,0 |

12,6 |

28,3 |

19,1 |

57,3 |

19,7 |

|

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек |

2014 |

1839 |

2570 |

2280 |

3198 |

2273 |

|

Число больничных коек на конец года, на 10 тыс. человек |

115,0 |

93,7 |

128,0 |

108,8 |

136,4 |

141,1 |

|

Обеспеченность населения врачами всех специальностей на конец года, на 10 тыс. человек, чел. |

46,8 |

50,1 |

52,2 |

55,8 |

35,8 |

35,4 |

|

Обеспеченность средним медицинским персоналом на конец года, на 10 тыс. человек, чел. |

107,6 |

105,6 |

109,8 |

109,7 |

114,0 |

122,1 |

|

Заболеваемость населения (зарегистрировано заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые в жизни), на 1000 чел. |

730,5 |

779,6 |

740,9 |

830,6 |

622,4 |

707,9 |

|

Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет |

65,27 |

68,67* |

63,87 |

65,86* |

62,53 |

63,34* |

|

Уровень общей безработицы (в среднем за год; в процентах к экономически активному населению),% |

10,6 |

7,5 |

12,6 |

8,7 |

15,0 |

9,4 |

* – данные за 2009 г.

Источник: [5, 8]

ли свидетельство участника Программы 103 человека, в том числе 80 соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание. При этом планировалось за данный период оформить 344 свидетельства участникам Программы. Миграционная убыль населения области за 2010–2011 гг. составила более двух тыс. человек.

Таким образом, анализ демографической ситуации в ЕАО за период с 2000 по 2011 г. отражает сохранение негативных тенденций в части как естественного, так и механического движения населения. На наш взгляд, стабилизация показателей возможна лишь при улучшении социально-экономической ситуации в регионе, в первую очередь, при условии восстановления промышленного и сельскохозяйственного потенциала Еврейской автономной области, что позволит снизить социальную напряженность в регионе и сделать его более привлекательным как для местного населения, так и для мигрантов.

*****

-

1. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – http://www.eao.ru/state/goverment/strategy/stra-tegy_0402.rar (дата обращения – 20.04.2011).

-

2. Демографический фактор в социально-экономическом развитии региона (на примере Пермской об-ласти)/Под ред. д. э.н., профессора В. А. Ионцева. – М.: ТЕИС, 2004.

-

3. Сводка «Численность населения Еврейской автономной области и регионов Дальневосточного Федерального округа на 1 января 2010 г. ». – Биpобиджан: Еврстат, 2010.

-

4. Численность и миграция населения Российской Федерации в 2010 г.: Стат. бюллетень. – М.: Росстат, 2011.

-

5. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011. Стат. сб. – М.: Росстат, 2011.

-

6. Статистический ежегодник Еврейской автономной области: Стат. сб. – Биробиджан: Еврстат, 2011.

-

7. Аносова С. В. Сельское хозяйство Еврейской автономной области в конце ХХ начале XXI вв. / /Региональ-ные проблемы. 2011, Т. 14, № 1.

-

8. Валовый региональный продукт в текущих ценах на душу населения – (1998–2010 гг.) [Электронный ре-сурс]//Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. – Режим доступа: http://www.gks .

Список литературы Миграционная ситуация как отражение социально-экономических процессов в Еврейской автономной области

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа. - http://www.eao.ru/state/goverment/strategy/strategy_0402.rar (дата обращения - 20.04.2011).

- Демографический фактор в социально-экономическом развитии региона (на примере Пермской области) / Под ред. д.э.н., профессора В.А. Ионцева. - М.: ТЕИС, 2004.

- Сводка «Численность населения Еврейской автономной области и регионов Дальневосточного Федерального округа на 1 января 2010 г.». - Биpобиджан: Еврстат, 2010.

- Численность и миграция населения Российской Федерации в 2010 г.: Стат. бюллетень. - М.: Росстат, 2011.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011. Стат. сб. - М.: Росстат, 2011.

- Статистический ежегодник Еврейской автономной области: Стат. сб. - Биробиджан: Еврстат, 2011.

- Аносова С.В. Сельское хозяйство Еврейской автономной области в конце ХХ начале XXI вв. // Региональные проблемы. 2011, Т. 14, № 1. EDN: TQTNPR

- Валовый региональный продукт в текущих ценах на душу населения - (1998-2010 гг.) [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики: офиц. сайт. - Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/# - 27.08.2012.