Миграционное развитие регионов России на примере Рязанской области и Красноярского края (1897-2010 гг.)

Автор: Абылкаликов Салават Иргалиевич

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Ракурсы социальной динамики

Статья в выпуске: 6 (26), 2013 года.

Бесплатный доступ

Анализируя данные переписей населения, автор проследил временные и пространственные изменения миграционных процессов в России на примере двух регионов - Рязанской области и Красноярского края, основанного в границах Енисейской губернии. Освоение территории Енисейской губернии было частью колонизации Сибири, затем регион принял активное участие в «западном дрейфе», а выходцы из Рязанской губернии всегда оказывали большое влияние на формирование населения Москвы. Эти миграционные процессы являются одними из наиболее масштабных в истории страны.

Миграция населения, рязанская область, красноярский край, перепись населения

Короткий адрес: https://sciup.org/170175467

IDR: 170175467 | УДК: 314.7

Текст научной статьи Миграционное развитие регионов России на примере Рязанской области и Красноярского края (1897-2010 гг.)

В любом регионе проживают и его уроженцы, и неместные граждане, прибывшие из других районов и находящиеся на этой территории то или иное количество лет. В свою очередь местные уроженцы тоже могут быть разделены на тех, кто проживает непрерывно, и возвратившихся обратно. Эти тенденции определяют структуру населения региона по месту рождения.

Миграционные процессы протекают в регионах России по-разному: на формирование населения некоторых из них миграция оказывала значительное влияние, а на другие – меньшее. Также был различным характер этого влияния: часть субъектов активно отдавала население, являясь регионами-донорами, другая, напротив, его принимала, выступая в качестве регионов-реципиентов.

Попробуем проследить временные и пространственные изменения миграционных процессов в России на примере структуры населения по месту рождения Рязанской области и Красноярского края. Выбор для анализа именно этих регионов произошел по нескольким причинам. Во-первых, оба они находятся в числе немногих территорий России, испытавших наименьшие административно-территориальные преобразования 1 , что существенно увеличивает сопоставимость статистических данных за разные годы и снижает их искажения. Во-вторых, в обоих регионах значительная роль в формировании населения принадлежит миграционным процессам.

Однако, помимо немногочисленных сходных черт, у данных территорий есть и большие различия, делающие их изучение по-настоящему интересным. Рязанская область имеет территориальную структуру хозяйства, сложившуюся в условиях отсутствия ресурсов обрабатывающего типа и входит в группу так называемых староо-своенных регионов. Территориальная структура хозяйства Красноярского края, напротив, имеет добывающий профиль, край является регионом нового, «пионерного» освоения. Различны и размеры территории – Рязанская область весьма компактна, тогда как Красноярский край характеризуется очень большими размерами и сильной дифференциацией в плотности населения по направлению север – юг. Соответственно, велики и различия в плотности населения (28,9 чел./кв. км в Рязанской области против 1,2 чел./кв. км в Красноярском крае). Помимо этого, обе территории расположены в разных частях страны – европейской и азиатской, отличаются по природным (особенно климатическим) условиям. Все вышеперечисленное накладывает свой отпечаток на специфику формирования населения данных регионов и их структуру.

Структура населения по месту рождения и типология регионов

Миграционные процессы, происходившие в Российской империи, Советском Союзе и в современной Российской Федерации, определяют состав населения регионов России по месту рождения. Например, пытаясь понять, как именно сложилась структура населения Москвы на 2010 г., нужно знать данные о месте рождения ее жителей примерно за последние 100 лет. Эти данные можно узнать только в ходе проведения переписей населения, когда задаются, например, следующие вопросы: «Родился ли здесь, а если не здесь, то где именно?» (в переписи 1897 г.) или «Укажите место вашего рождения» (в переписи 2002 г. и 2010 г.). При этом, как правило, точность ответов, получаемых на эти вопросы, велика, т.к. вопрос о месте рождения является понятным для переписываемых, люди всегда о нем хорошо помнят, к примеру, в отличие от вопроса о том, где они проживали в тот или иной период в прошлом.

Вместе с тем следует учитывать тот факт, что ответы на вопрос о месте рождения не дают информации о количестве перемещений, совершенных человеком за жизнь, о его миграционных траекториях, даже если они были очень сложны. Более того, если человек родился в регионе N, далее покинул его и много лет жил в других местах, а затем за несколько месяцев до переписи вновь обосновался в регионе N, он будет фигурировать как уроженец данного региона и восприниматься в контексте «немобильного населения», что в данном случае не будет соответствовать действительности. Кроме того, невозможно узнать о миграционном опыте умерших до даты проведения переписи.

Несмотря на важность вопроса о месте рождения, он задавался не во всех российских переписях, а только в 1897, 1926, 1989, 2002 и 2010 годы. В переписях 1937, 1939, 1959 годов миграционных вопросов не задавалось вовсе, в 1970 и 1979 годах задавались малоинформативные вопросы о продолжительности и непрерывности проживания [14]. Именно потому, что вопросы часто не задавались или задавались с различными формулировками, мы до сих пор не имеем ответа на те из них, которые связаны с мобильностью населения. Например, из данных переписей известно, что средний американец в течение жизни меняет свое место жительства 12 раз (из них около 20% случаев – с пересечением границы штата проживания), средний британец – 7, но сколько раз переезжает россиянин, мы не знаем [25].

В нашем распоряжении имеются таблицы населения по месту рождения и месту проживания (миграционные матрицы), составленные по данным переписей государственным статистическим ведомством. По одному измерению в данной таблице указывается на то, в каких регионах России, а также некоторых других стран мира, родилось опрашиваемое население, а по другому – в каких регионах России проживают уроженцы этой территории. Основными параметрами миграционной матрицы являются численность населения региона, численность ее уроженцев, живущих в разных регионах и странах, в т.ч. в самом регионе, и численность уроженцев, которые живут в данном регионе.

Для характеристики процессов прибытия населения в регион целесообразнее использовать показатель доли уроженцев других регионов в постоянном населении региона прибытия, а для характеристики выбытия – доли уехавших из региона по отношению к общему количеству уроженцев данного региона, проживающих в стране. На основе выделенных показателей интенсивности миграции была составлена типология 2 , включающая в себя несколько групп регионов:

-

• Реципиенты и сильные реципиенты – регионы, наиболее привлекательные для мигрантов. Например, к сильным реципиентам относится Москва. К реципиентам, так же больше принимающим мигрантов, нежели отдающим, на конец XIX в. относилась Астраханская губерния, основная часть территории которой впоследствии была преобразована в Астраханскую область.

-

• Промывные регионы, в которых доли уехавших и приехавших имеют сопоставимую величину, зачастую эти регионы образуют «буфер» между регионами-донорами и регионами-реципиентами. К регионам этого типа, по данным 1897 г., можно отнести Самарскую губернию и, по данным переписей 1989 и 2002 годов, Саратовскую область.

-

• Доноры и сильные доноры, которые являются «поставщиками» пожизненных мигрантов (т.е. переехавших в течение своей жизни). К регионам-донорам следует отнести Новгородскую губернию и ее преемницу Новгородскую область. Из сильных доноров уезжает значительное количество местных уроженцев, а приезжает в них из других регионов относительно мало. Именно к таким регионам относится Рязанская область.

-

• Регионы-«изоляты». К этому типу относятся регионы, где показатели приехавших и уехавших крайне низки. К ним можно отнести Дагестан. Несмотря на «возникший в советский период поток специалистов

разных профилей для организации новой хозяйственной жизни (в основном русские, украинцы, евреи и т. д.), привлекательность Дагестана для российских мигрантов оставалась невысокой» [15, с. 171].

Необходимо отметить, что переписи населения, по своей сути и при отсутствии богатой палитры других статистических источников получения информации о миграционных перемещениях населения, могут являться одним из важнейших источников данных о миграции населения. Программа разработки российских переписей по разным причинам строилась так, что зачастую единственным «доступным» и проходящим через несколько переписей вопросом для анализа миграций был вопрос о месте рождения, который и анализируется в настоящей статье.

Миграции в Рязанской губернии и области

Рязанская губерния была образована в 1796 г.

В 1929 г. на месте Рязанской губернии создан Рязанский округ Московской области, затем в 1937 г. преобразованный в самостоятельную область [22]. Несмотря на то, что нынешняя Рязанская область почти равна по площади Рязанской губернии (39,6 и 41,4 тыс. кв. км соответственно), по составу они не совсем идентичны: из состава Рязанской губернии в Московскую область были переведены Егорьевский и Зарайский уезды, в Липецкую – Раненбургский и Данковский уезды, а от Тамбовской губернии получены Елатомский и Шацкий [12, с. 96–110].

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. выявила в регионе довольно большое преобладание женского населения над мужским: на 100 мужчин приходилось около 114 женщин (в целом по Европейской России на 100 мужчин приходилось 104 женщины). Это было вызвано значительным отходом на сторонние заработки главным образом мужчин [20].

Следует заметить, что в определенной степени процесс отходничества можно было характеризовать по количеству выданных крестьянам паспор-тов3. Паспорт в XIX в. являлся документом, разрешающим выезд за пределы места жительства. Так, в Калужской губернии в 1895 г. паспорта были выданы 22,1% от всех живущих в губернии крестьян, в Рязанской в 1891 г. – 22,2%. В среднем по 17 губерниям Центральной России паспорт был выдан каждому 10-му крестьянину. Масштабы отходничества возрастали, ежегодный темп роста отхожих промыслов с 1885 г. по 1895 г. составлял 10–15%, и за этот период в таких губерниях, как Смоленская и Псковская, число отходников выросло в 3–4 раза [20].

Тема отходничества крестьянского населения из соседних губерний в Москву нашла свое отражение и в литературных произведениях того времени. Так, О.П. Семенова-Тянь-Шанская в своей книге о рязанских крестьянах «Жизнь “Ивана”» отметила, что переезд в Москву не был спонтанным, к нему готовились заранее, это было вполне обыденным делом. Мальчиков отдавали в школу в возрасте около десяти лет, исходя из соображений, что «в Москве-то еще пуще, чем у нас, глядят, умеешь ли ты грамоте, а по грамоте тебе и цена», и «грамотного труднее обсчитать» [21].

В книге В.А. Гиляровского «Москва и москвичи» тема отходничества представлена еще шире. Автор отмечает, что у выходцев из каждой губернии была своя специализация: «Ярославская давала половых, Владимирская – плотников, Калужская – булочников. Банщиков давали три губернии». Гиляровский также отмечает, что переезд был весьма распространенным явлением тех времен: «Так из поколения в поколение шли в Москву мужчины и женщины. Вот и я привезен был десятилетним мальчиком, как привозили и дедов, и отцов, и детей наших!..» Причем затрагивается и тема возвращения из отхода: «Вот я еще в силах работать, а как отдам все силы Москве – так уеду к себе на родину» [4].

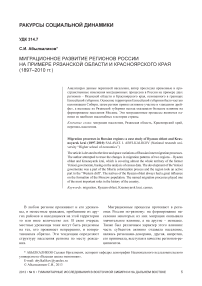

Помимо информации о превышении женского населения над мужским, данные переписи 1897 г. имеют и другие подтверждения развитости отходничества в Рязанской губернии. Так, в 1897 г. доля уехавших уроженцев губернии составляла 16,5% от всех родившихся – этот показатель на тот момент был выше лишь в Калужской, Курляндской и Калишской губерниях. С течением времени этот процесс только усиливался: в 1926 г. уехавших было уже 17,9% от всех родившихся, а к 1989 г. за пределами области проживало чуть меньше половины ее уроженцев, что являлось одним из самых высоких показателей среди регионов европейской части России поданным всех переписей. Согласно переписям 2002 г. и 2010 г., произошло некоторое снижение этого параметра, что, тем не менее, составило более трети населения (рис. 1).

■ доля неместных уроженцев, %

■ доля уехавших уроженцев, %

Рис. 1. Динамика переселения неместных уроженцев, проживающих в Рязанской области, и уроженцев, уехавших из региона, % (по итогам переписей населения)

Главным направлением переселения уроженцев Рязанской области была Москва и Московская губерния (Московская область). В самой же Рязанской области доля неместных уроженцев, по переписям 1897 г. и 1926 г., была незначительной, но, по переписи 1989 г., неместным уроженцем в области был уже каждый пятый ее житель; в 2002 г. данный показатель вырос почти до четверти, а к 2010 г. доля неместных уроженцев достигла 28%. Таким образом, на протяжении всего исследуемого периода область больше отдавала население, чем принимала, причем доля уехавших уроженцев региона всегда была одной из самых высоких в стране. Однако с течением времени доля неместных уроженцев все же росла и к 2010 г. вплотную приблизилась к доле уехавших.

Енисейская губерния:от колонизации к «западному дрейфу»

Совершенно иные процессы характерны для Красноярского края. Сибирь была присоединена к России в конце XVI в., после похода Ермака Тимофеевича. Енисейская губерния с центром в Красноярске была образована в 1822 г. После революции 1917 г. произошли многочисленные преобразования административно-территориального деления страны. В 1925 г. из сибирских губерний был образован Сибирский край, разделенный в 1930 г. на Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский края, в состав которых входил и Красноярский округ. В ходе проведения очередной реформы в 1934 г. из состава Восточно-Сибирского края был выделен Красноярский край, почти полностью в границах существовавшей ранее Енисейской губернии. Последовавшие затем многочисленные административно-территориальные преобразования не касались внешних границ края вплоть до 1991 г., когда из ее состава была выведена Хакасская автономная область, ставшая Республикой Хакасия [22].

Соотношение мужчин и женщин в Енисейской губернии, в отличие от Рязанской, характеризовалось небольшим перевесом в пользу мужчин, что было связано с их значительной ролью в процессах колонизации. Начиная с XVII в. имели место присоединение и колонизация Восточной Сибири, включая территории нынешнего Красноярского края. Первоначально эти земли заселялись казаками, затем, когда был проложен Московско-Сибирский тракт, в середине XVIII в. началось развитие городов южной части современного Красноярского края (Красноярск, Енисейск, Ачинск, Канск и др.), которые были основаны как военные остроги [6].

Рост населения происходил как за счет вольных переселенцев, так и за счет каторжных и ссыльных. Так, по сложившейся практике, многим преступникам приговор смертной казни заменялся на ссылку в отдаленные остроги или каторгу. На территории Красноярской губернии отбывали ссылку декабристы (31 человек), участники восстаний в Польше (1830 г. и 1863 г.) и активисты социалистических кружков, в том числе будущие руководители советского государства В.И. Ленин (ссылка в Шушенское), И.В. Сталин (туруханская ссылка), Ф.Э. Дзержинский, Л.Б. Каменев и др. К концу XIX в. ссыльные в Красноярске составляли до пятой части населения [24].

Вольных переселенцев привлекала работа по строительству Транссибирской железнодорожной магистрали, в золотодобывающей и фабричной промышленности (кожевенной, мыловаренной, винокуренной и пр.), а также наличие бескрайних свободных земель. Характерна сибирская поговорка тех лет: «Селись – где хочешь, живи – где знаешь, паши – где лучше, паси – где любче, коси – где густо, лесуй (занимайся звериным промыслом) – где пушно».

Отмена крепостного права в 1861 г., с одной стороны, предоставила возможности для переселения в Сибирь для бывших крепостных, но, с другой, крестьяне были обязаны уплатить помещикам все недоимки, отказаться от общинной земли и получить увольнительное свидетельство от общины. Из-за этих ограничений до начала 1880-х гг. переселения были по большей части самовольными. С 1881 г. правительство разрешило переселяться тем крестьянам, у которых земли было меньше трети от нормы, а в 1889 г. облегчило выход из крестьянской общины и обеспечило помощь в виде дешевых тарифов проезд по железной дороге, ввело льготы при уплате податей и отбывании повинностей в течение нескольких лет.

Все это активизировало переселение крестьянского населения в Сибирь.

За тридцатилетний пореформенный период 1865–1896 гг. сельское население Ачинского и Минусинского округов выросло в 2 раза, Канского в 1,5 раза, а Красноярского и Енисейского в 1,3 раза. Еще большим был рост численности городов: население Канска и Красноярска за этот период увеличилось более чем в 3 раза [2].

В советский период в Красноярском крае активно развернул деятельность ГУЛАГ. Крупнейшими трудовыми лагерями (по 25–30 тыс. заключенных) стали КрасЛаг, ЕнисейЛаг, Ени-сейжелдорлаг, Железлаг. Заключенными велись лесозаготовки, строительство заводов, железных и автомобильных дорог, добыча золота, работа на рудниках. Именно в это время начал осваиваться север края, характеризующийся суровыми природно-климатическими условиями. С 1935 г. Но-рильЛаг строил Норильский горно-металлургический комбинат и сам город. Северное управление ИТЛ и строительства 503 возводило восточный участок железнодорожной магистрали Чум–Са-лехард–Игарка (Трансполярная магистраль), паромную переправу через Енисей, поселок и одноименный морской порт Игарка [1].

В результате репрессий и депортаций в Красноярский край были высланы финны и финны-ин-германландцы из Ленинградской области, немцы из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской области, а также калмыки. В послевоенное время были репрессированы кулаки и «бандиты и бандпособники кулаков» из Прибалтики, Молдавии, Западной Украины и Западной Белоруссии [18].

В годы Великой Отечественной войны в Красноярский край эвакуировались многие промышленные предприятия из европейской части СССР. В основном они переносились в Красноярск, Канск, Абакан (Хакасская АО), а также Норильск. Главным условием выбора места дислокации было наличие производственных площадей и достаточных электроэнергетических и трудовых ресурсов.

За первый год войны в Красноярск было эвакуировано 22 завода и фабрики, из них 8 оборонных. В Красноярский край были переведены автомобильный завод «Коммунар» из Запорожья, завод «Красный Профинтерн» из Брянской области (производил паровозы, краны и оборонную продукцию), Онежский машиностроительный завод (артиллерийские снаряды), ленинградский завод «Арсенал» (минометы), завод «Баррикады» из Сталинграда (артиллерия большой мощности) и др. Всего за несколько месяцев отраслевая струк- тура Красноярска изменилась кардинальным образом, в ней стали преобладать отрасли тяжелого и оборонного машиностроения.

Вместе с промышленными предприятиями в Красноярск и другие города края перемещались не только рабочие и специалисты, но и их семьи. В город было эвакуировано 75 тыс. чел. На территорию края из других регионов страны люди перебирались и самостоятельно [5].

В послевоенное время на обширной территории края были построены одни из самых мощных в стране гидро – и теплоэлектростанции, предприятия цветной металлургии, машиностроения, лесной и химической промышленности. Рабочие руки привлекались и для освоения месторождений меди, никеля, платиновых металлов, кобальта в северной части Красноярского края.

Активно к производственному труду через общественный призыв, комсомольские путевки и переводы из других строек привлекалась молодежь. Комсомольцев направляли на строительство Красноярской, Усть-Илимской, Братской и Саяно-Шушенской ГЭС, Назаровской ГРЭС, Норильского ГМК, Ачинского глиноземного завода, Красноярского алюминиевого завода, железных и автомобильных дорог. Так, для нужд Братско-Усть-Илимского территориально-производственного комплекса (ТПК) в Усть-Илимск в 1974 г. прибыл отряд комсомольцев, сформированный из представителей сорока краев, областей и республик, численностью более тысячи человек [11]. Таким образом была сформирована миграционная пестрота края.

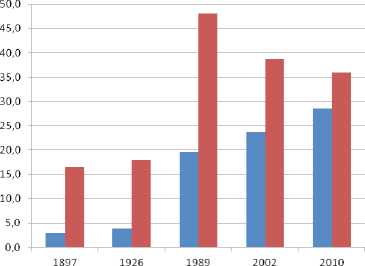

Для того чтобы понять, как именно повлияли вышеперечисленные миграционные процессы на формирование населения региона, обратимся к показателю соотношения местных и неместных уроженцев. В составе населения Енисейской губернии в 1897 г. приехавших было 27%, а уехавших уроженцев много меньше, всего 3,9% (рис. 2). Губерния по показателю структуры населения по месту рождения являлась сильным реципиентом, уступавшим лишь таким активно колонизируемым губерниям, как Черноморская, Кубанская, Томская, Приморская, Амурская, острову Сахалин, а также крупнейшим городам (Санкт-Петербург, Москва, Варшава, Одесса) [16].

К 1926 г. в Красноярском округе (без Турухан-ского края) доля приехавших возросла до 32,5%, а доля уехавших из числа уроженцев округа выросла более чем в 2,5 раза, однако регион по-прежнему являлся сильным реципиентом.

В 1989 г., 60 лет спустя, доля приехавших повысилась и составляла уже 34,4%. При этом резко, почти в 3 раза, возросла доля уехавших урожен- цев и ненамного превысила соответствующий показатель неместных уроженцев. Такое положение было вызвано низкой приживаемостью новоселов, которая повлияла и на отъезд тех, кто родился в крае.

В 2002 г. доля приехавших составила 29,7%, а доля уехавших 27,2%, в 2010 г. было 28% приехавших и 23% уехавших. Таким образом, Красноярский край из одного из самых привлекательных для миграции регионов начиная уже с 1960– 1970-х гг. постепенно трансформировался в регион промывного типа, откуда население уезжает в равной степени, как и приезжает, хотя к 2010 г. разрыв между соотношением приехавших и уехавших немного увеличился.

*Красноярский округ без Туруханского края.

Рис. 2. Доля неместных уроженцев, проживающих в Красноярском крае, и доля уехавших уроженцев, % (по итогам переписей населения)

Характеристика миграцийпо данным переписей населения

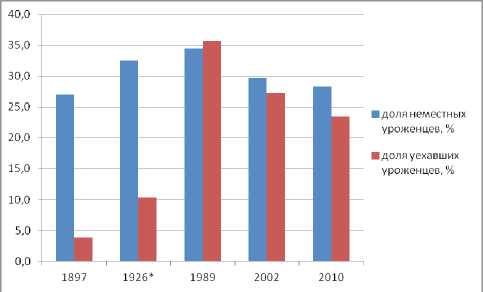

Попытаемся проанализировать роль миграции в формировании численности населения Рязанского и Красноярского регионов. Данные до переписи 1939 г. сопоставить сложно, так как кроме естественного и миграционного прироста на численность населения оказывали воздействие изменения границ. Так, при образовании Красноярского округа из его состава были выведены наиболее плотно заселенные южные территории (Минусинский, Ачинский и Канские округа), что отразилось на результатах переписи 1926 г. Рязанская губерния при преобразовании в область в 1937 г. потеряла более людные уезды, а приобрела примерно равные по площади, но менее заселенные.

С 1939 г. численность населения Рязанской области неуклонно снижалась, динамика по сравнению с Красноярским краем была различной, в первую очередь из-за различных миграционных трендов (рис. 3). Естественный прирост, сохраняв- шийся до начала 1980-х годов [19], компенсировал массовый отъезд уроженцев области лишь частично. На данный момент численность населения области снижается не только за счет миграционного оттока, но и из-за естественной убыли. Совершенно другие процессы происходили в Красноярском крае: численность населения росла до конца 1980-х гг., затем она стала сокращаться как из-за миграционной, так и естественной убыли, начавшейся на десятилетие позже, чем в Рязанской области.

Рис. 3. Динамика численности населения Рязанской области и Красноярского края, тыс. чел. (по итогам переписей населения) На 1926 г. численность населения Красноярского округа дана без Туруханского края.

Сравним соотношение уехавших и неместных уроженцев в Рязанской области и Красноярском крае. В табл. 1 приведены основные итоги переписей населения 1897–2002 гг. для рассматриваемых регионов.

В населении Рязанской губернии в 1897 г. уехавших было в 6,5 раза больше, чем приехавших. В дальнейшем это соотношение уменьшалось – 5,5 раза в 1926 г., менее чем в 4 раза в 1989 г., в 2 раза в 2002 г. и всего лишь в 1,4 раза в 2010 г. Значительно снизилась и численность самих уехавших уроженцев в 2002 г. и 2010 г., по сравнению с 1989 г. Это может свидетельствовать как о том, что перемещения на постоянное место жительства сменились кратковременными трудовыми миграциями, так и о возможном недоучете неместных уроженцев при проведении переписи в Москве и Московской области. Численность родившихся всегда превышала численность жителей, в 1989 г. превышение достигло максимума – в 1,5 раза, тогда как в 2010 г. – уже в 1,1 раза.

В Енисейской губернии, по данным первой всеобщей переписи населения, неместных уроженцев было в 9 раз больше, чем уехавших уроженцев, в 1926 г. приехавших было больше уехавших в 4 раза, а в 1989 г., 2002 г. и 2010 г. их численность была почти равна. Численность родившихся во время первых двух переписей была меньше численности населения региона, а к 2002 г. показатели почти сравнялись, но в 2010 г. неместных уроженцев в населении края было больше, чем уехавших, на треть. Что касается абсолютных значений, то в 1989 г. неместных и уехавших уроженцев в Красноярском крае было чуть больше 1 млн чел. по каждому показателю, затем их численность стала снижаться, но

Основные итоги переписей населения 1897–2002 годов, чел. (по итогам переписей населения)

Таблица 1

|

Год переписи |

Регион |

Численность населения региона, чел. |

Численность родившихся в регионе, чел. |

Численность неместных уроженцев, чел. |

Численность уехавших уроженцев, чел. |

|

1897 |

Рязанская губ. |

1 802 196 |

2 093 789 |

53 322 |

344 915 |

|

Енисейская губ. |

570 161 |

433 063 |

153 970 |

16 872 |

|

|

1926 |

Рязанская губ. |

2 428 914 |

2 845 651 |

93 636 |

510 373 |

|

Красноярский окр.* |

372 688 |

280 462 |

121 196 |

28 970 |

|

|

1989 |

Рязанская обл. |

1 347 754 |

2 082 371 |

265 501 |

1 000 118 |

|

Красноярский кр. |

3 038 593 |

3 099 603 |

1 045 056 |

1 106 066 |

|

|

2002 |

Рязанская обл. |

1 227 910 |

1 530 557 |

291 353 |

594 000 |

|

Красноярский кр. |

2 966 042 |

2 865 136 |

880 676 |

779 770 |

|

|

2010 |

Рязанская обл. |

1 154 114 |

1 289 568 |

329 113 |

464 567 |

|

Красноярский кр. |

2 828 187 |

2 652 876 |

798 956 |

623 645 |

*Без Туруханского края.

соответствующий показатель уехавших уроженцев уменьшался более быстрыми темпами, чем приехавших, и за период 1989-2010 гг. снизился почти вдвое. Это означает, что в последние два десятилетия вслед за сокращением численности населения края снизилась и его миграционная привлекательность.

Пространственные изменения направлений миграции

Важным представляется также анализ направлений миграционных потоков в пространстве и их изменения с течением времени. В табл. 2 дана информация о распределении неместных уроженцев по пяти регионам с самыми высокими значениями по каждой переписи, на которую имеются подобные сведения.

Рязанская область

Наибольшая доля уехавших уроженцев Рязанской губернии, по данным переписи 1897 г., была в столичных Московской и Санкт-Петербургской губерниях (табл. 2). В численности уроженцев Рязанской губернии, проживавших в самой Москве (чуть менее 7,7 тыс. чел. из 111 тыс. проживающих в Московской губернии в целом), судя по всему, содержится существенная ошибка (на порядок!) – соседние губернии таких перекосов не имели, а перепись населения Москвы 1902 г. показала, что численность уроженцев Рязанской губернии достигла почти 95 тыс. чел. [17, с. 28–45]. Исследователи отмечают, что в опубликованных итогах переписи 1897 г. опечатки встречаются довольно часто [23].

За последующее после переписи 1897 г. столетие для уроженцев Рязанщины возрастала роль Москвы и области, в то время как значимость Санкт-Петербурга (Ленинграда) и области, а также других регионов неуклонно снижалась. Так, по данным переписи 1989 г. почти каждый четвертый уроженец области уехал в Москву или Московскую область. По переписям 2002 г. и 2010 г. показатель немного снизился, но оставался чрезвычайно высоким – в столичный регион уехала четвертая часть всех уроженцев области. Иные регионы, куда в основном переселялись уроженцы области, также находились в европейской части России. Разрыв между численностью уехавших в Москву и область и в соседние регионы колоссален. Это означает, что связанность с другими соседними регионами (такими как Тульская, Владимирская и Тамбовская области) у Рязанской области весьма слабая.

Перечень губерний, из которых приезжали в Рязанскую губернию, по данным первой переписи населения, примерно соответствовал перечню тех регионов, куда уезжали уроженцы. Но если направления потоков и контрпотоков соответствовали друг другу, то этого нельзя сказать об их объемах. Численность уехавших в Московскую, Тамбовскую, Тульскую и Владимирскую губернии значительно превышала количество приехавших. Лишь треть выходцев из Московской губернии, поселившихся на Рязанщине, были уроженцами самой Москвы. Приехавшие составляли всего 3% от численности населения губернии.

К 1989 г. по количеству приехавших уроженцев в Рязанской области с наибольшими значениями также выделялись соседние регионы, особенно Московская и Тамбовская области и Мордовская АССР. Довольно высока была и доля Москвы. Из союзных республик наибольший показатель неместных уроженцев в населении Рязанской области занимала Украина (как и в 1897 г. Харьковская губерния), затем Казахстан (возвратный поток специалистов, начавшийся с 1970-х годов) и Белорусская ССР.

По показателю приехавших уроженцев в Рязанской области в послесоветских переписях лидировали те же Московская и Тамбовская области, а также Мордовия, за исключением того, что несколько выросла доля Москвы (в 2010 г. опередившая Мордовию). Заметных изменений по сравнению с переписью 1989 г. в распределении уроженцев других регионов среди жителей Рязанской области также не произошло. Из бывших союзных республик, по данным 2002 и 2010 годов, наибольшая доля была у Казахстана, который превзошел лидировавшую, по данным переписи 1989 г., Украину. Выросли и показатели среднеазиатских республик и Азербайджана, а доля Белоруссии, напротив, снизилась. Это свидетельствует о том, что в область активно возвращались ранее выехавшие русскоязычные специалисты и их семьи, в большей степени из среднеазиатских и закавказских республик.

Красноярский край

В населении Енисейской губернии, по сравнению с Рязанской, распределение неместных уроженцев было более равномерным (табл. 2). Из соседних сибирских регионов высокую долю приехавших уроженцев в населении Енисейской губернии можно отметить только в Тобольской 4 и Томской губерниях. Остальные регионы со значительной долей приехавших находились в европейской части страны: Вятская, Тамбовская, Пермская и Курская губернии. Среди малороссийских губерний была высока доля Полтавской

Таблица 2

|

Регион, год переписи |

Неместные уроженцы по регионам* |

Уехавшие уроженцы по регионам* |

|

Рязанская губ., 1897 г. |

Московская губ. 9 614 В т. ч. Москва 3 172 Тамбовская губ. 9 094 Тульская губ. 5 513 Владимирская губ. 3 517 |

Московская губ. 111 188 В т. ч. Москва 7 773 С.-Петербургская губ. 34510 В т.ч. С.-Петербург 31 719 Тамбовская губ. 15 014; |

|

Енисейская губ., 1897 г. |

Тобольская губ. 12 207 Вятская губ. 11 319 Тамбовская губ. 9 833 Пермская губ. 9 602 Полтавская губ. 9 007 |

Вятская губ. 11 319 Тамбовская губ. 9 833 Пермская губ. 9 602 Полтавская губ. 9 067 Томская губ. 7 200 |

|

Рязанская обл., 1989 г. |

Московская обл. 16 512 Тамбовская обл. 14 806 Мордовская АССР 12 354 Москва 8 215 Тульская обл. 7 877 |

Москва 315 987 Московская обл. 22 6950 Тульская обл. 3 3141 Ленинград 17 287 Владимирская обл. 21 581 |

|

Красноярский кр., 1989 г. |

Хакасская АО 1 0719 Кемеровская обл. 54 165 Иркутская обл. 51 607 Алтайский кр. 35 956 Новосибирская обл. 31 460 |

Хакасская АО 187 363 Иркутская обл. 94 493 Читинская обл. 50 524 Кемеровская обл. 47 704 Новосибирская обл. 29 492 |

|

Рязанская обл., 2002 г. |

Московская обл. 14 473 Тамбовская обл. 12 917 Мордовия 11 003 Москва 9 956 Тульская обл. 7199 |

Москва 209 957 Московская обл. 148 804 Тульская обл. 2 1192 Санкт-Петербург 14 944 Владимирская обл. 14 269 |

|

Красноярский кр., 2002 г. |

Иркутская обл. 53485 Кемеровская обл. 49115 Хакасия 32460 Алтайский кр. 29759 Новосибирская обл. 26650 |

Хакасия 157 741 Иркутская обл. 56 763 Москва 38 265 Кемеровская обл. 37 330 Новосибирская обл. 27 895 |

|

Рязанская обл., 2010 г. |

Московская обл. 12959 Тамбовская обл. 11245 Москва 10257 Мордовия 9589 Тульская обл. 6266 |

Москва 177 404 Московской обл. 117 455 Тульской обл. 15 598 Санкт-Петербург 11 113 Владимирской обл. 10 547 |

|

Красноярский кр., 2010 г. |

Иркутская обл. 53618 Кемеровская обл. 41535 Хакасия 36373 Алтайский кр. 24367 Новосибирская обл. 21604 |

Хакасия 145 127 Иркутская обл.42 072 Кемеровская обл. 30 059 Москва 27 029 Новосибирская обл. 25 578 |

*Первые 5 регионов с наибольшими значениями.

Распределение местных и неместных уроженцев по регионам с наибольшими значениями (по итогам переписей населения)

и Черниговской. Таким образом, если в формировании населения Рязанской губернии доля приехавших была низкой и представлялась в основном переселенцами из соседних губерний, то в малонаселенную, но бурно вовлекаемую в хозяйственное освоение Енисейскую губернию приезжали из европейской части России, а также из соседних сибирских регионов.

По переписи 1989 г., в Красноярском крае по числу приехавших с большим отрывом лидировала входившая тогда в ее состав Хакасская автономная область. К 2002 г. численность уроженцев Хакасии увеличилась в 3 раза, что может быть связано не только с реальным увеличением миграционного обмена, но и с тем, что во время прошлой переписи часть уроженцев Хакасской автономной области называли регионом своего рождения Красноярский край. Об этом свидетельствует также снижение почти в 3 раза доли уроженцев Красноярского края в Хакасии за 1989–2002 гг. Подобное явление характерно и для так называемых «матрешечных» 5 регионов, например, для Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, входящих в Тюменскую область. Намного меньше, чем уроженцев Хакасии, в Красноярском крае было рожденных в других сибирских регионах, таких как Кемеровская, Иркутская, Читинская области и Алтайский край. Таким образом, сформировались заметно более тесные миграционные связи с соседними регионами Сибири, чем это было почти столетие назад. Среди жителей Красноярского края начиная с советского периода были представлены также уроженцы поволжских (Саратовской, Горьковской 6 областей) и уральских регионов (Свердловской области и Башкирской АССР). Увеличилось число уроженцев Иркутской области, превысившее численность выходцев из Кемеровской. Вообще, для «западного дрейфа» характерно не только переселение из азиатской части страны в европейскую, но и перемещения внутри азиатской части страны по направлению с востока на запад [13]. Как из-за естественной убыли ранее приехавших, так и из-за массового отъезда, в регионе снизилась доля уроженцев европейской части России. Так же, как и Рязанская область, Красноярский край имел наиболее тесные миграционные связи с Украинской, Казахской и Белорусской ССР.

По данным первой переписи, доля уехавших уроженцев Енисейской губернии была намного ниже, чем доля приехавших (см. рис. 2). Люди уезжали не только в регионы европейской части России, но и в соседние Томскую и Иркутскую губернии. Как и в случае с Рязанской губернией, распределение уехавших уроженцев примерно соответствовало распределению приехавших в губернию из других территорий. С 1897 г. по 1989 г. направление перемещения уроженцев региона сменилось с европейской на азиатскую часть России: уроженцы Красноярского края переселялись в основном в регионы Сибири (такие, как Иркутская, Кемеровская, Новосибирская области, Тувинская АССР) и Дальнего Востока (Приморский и Хабаровский края), еще около 1% уроженцев переехали в Краснодарский край. В постсоветский период значительные изменения произошли в структуре уехавших уроженцев Красноярского края: в числе наиболее привлекательных для отъезда регионов появились Москва и Московская область, увеличилась доля уехавших в Краснодарский край и Санкт-Петербург. Что касается бывших союзных республик, то произошло снижение количества уроженцев Украины и увеличение, соответственно, уроженцев Казахстана, однако позиций они не поменяли. Также в регионе выросла миграция из среднеазиатских республик и Азербайджана.

Заключение

Миграции сыграли значительную роль в формировании населения Красноярского края и Рязанской области. Для последней был характерен массовый отъезд уже на рубеже XIX–XX веков, притом, что миграционная активность населения Российской империи в то время (по данным переписи 1897 г.) была ниже сегодняшней примерно в 3 раза. К 1989 г. из области уехал почти каждый второй родившийся там. Отток в Москву и область был самым масштабным миграционным процессом, оказавшим большое влияние на формирование населения Рязанской области. Для региона характерно почти полное отсутствие связей с соседями по отношению к тотально преобладающей связи с Москвой. Причем это явление можно проследить начиная уже с первых переписей населения. Данные последних переписей также фиксируют повышение доли неместных уроженцев в населении региона. Вполне вероятно, что уже следующие после 2010 г. переписи выявят выравнивание численности неместных уроженцев с теми, кто родился в области и уехал оттуда.

В Красноярском крае наблюдалась обратная картина – в 1897 г. приехавших было несравни- мо больше, чем уехавших. На протяжении почти всего XX в. продолжалось активное освоение территории, причем большую роль, особенно на севере региона, сыграли принудительные миграции. Развитию многих отраслей тяжелой промышленности способствовала эвакуация предприятий и специалистов в годы Великой Отечественной войны, что тоже вызвало увеличение доли неместных уроженцев в населении. С середины XX в. появился и постепенно начал усиливаться отток населения из региона. Наибольшее значение уехавших зафиксировано по данным переписи 1989 г., как и в Рязанской области, затем эти показатели снизились. Красноярский край стал одним из наиболее ярких примеров трансформации от активно колонизируемой территории к региону с близким к промывному режимом, участвующему в «западном дрейфе».

На формирование населения Рязанской области и Красноярского края оказали влияние бывшие союзные республики, ставшие впоследствии новыми независимыми государствами. За послесо-ветский период повысились показатели миграции уроженцев среднеазиатских стран и Азербайджана, что было вызвано не только репатриацией ранее выехавших в эти республики русскоязычных специалистов и их семей и приемом беженцев в начале 1990-х гг., но и частичным переходом трудовой миграции в постоянную.

Миграция из стран дальнего зарубежья в советское время почти отсутствовала и не оказывала заметного влияния на процессы формирования населения регионов. Однако территориальная близость к густонаселенному Китаю и другим азиатским странам и усиление интеграционных процессов в регионе, вероятно, уже в ближайшем времени отразятся на структуре населения Красноярского края.

На примере выделенных регионов можно проследить одни из самых значительных миграционных процессов в нашей стране за последние полтора столетия. Так, на протяжении длительного времени население страны двигалось от центра к окраинам, в основном на север и восток, но затем произошли кардинальные перемены в миграционных потоках – они изменили свое направление в противоположную сторону. Приведенные примеры представляют довольно яркую картину весьма масштабных перемещений населения и убедительно доказывают, что миграционное положение регионов не является статичным, оно изменяется во времени, миграционные процессы имеют региональную дифференциацию, а миграционная ситуация в отдельных регионах отражает миграционное и демографическое развитие страны в целом.

Список литературы Миграционное развитие регионов России на примере Рязанской области и Красноярского края (1897-2010 гг.)

- Абдин Н.С. Книга памяти жертв политических репрессий Республики Хакасия. Т. 3 Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2006.

- Баранцева Н.А. Переселение в Енисейскую губернию во второй половине XIX -начале XX века: этносоциальные и демографические аспекты//Вестн. Челябинского гос. ун-та. 2009. № 38.

- Всесоюзная перепись населения 1926 года. М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1930.

- Гиляровский В.А. Москва и москвичи: собр. соч. в 4 т. Т. 4. М.: Правда, 1989.

- Елинская Т.Н., Елисеенко А.Г., Мармышев А.В., Толмачева А.В., Карпухин К.В. Красноярск -Берлин. 1941-1945 гг. Красноярск: Поликор, 2009.

- Енисейская губерния//Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 томах. Т. 82 и 4 доп.). СПб., 1890-1907.

- Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства. Т. 10. М.: Статистика России, 2005.

- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства. Т. 8. [Электронный ресурс]: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm

- Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года. Т. 12. [Электронный ресурс]: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_pob_89.php

- Карачурина Л.Б. Внутрироссийские миграции: региональный анализ//Региональные исследования. 2004. [Электронный ресурс]: (http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0177/analit06.php)

- Королева Т.М. Активное участие молодежи Восточной Сибири в производственном труде в период с 1960 по 1980-е гг.//Изв. АГУ. 2010. № 4/1(68).

- Лаппо Г.М. Города -центры единиц административно-территориального деления России. Россия и ее регионы в XX веке: территория -расселение -миграции/под ред. О. Глезер и П. Поляна. М.: ОГИ, 2005. С. 96-110.

- Мкртчян Н.В. Из России в Россию: откуда и куда едут внутренние мигранты//Мир России. 2003. Т. 12, № 2.

- Моисеенко В.М. Внутренняя миграция населения. М.: Теис, 2004.

- Мудуев Ш.С. Особенности миграционных процессов в Дагестане//Проблемы миграции и опыт ее регулирования в полиэтничном кавказском регионе: тез. междунар. науч. конф. Ставрополь, 2003.

- Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, произведённой 28 января 1897 года. СПб., 1905.

- Перепись Москвы 1902 года. М.: Издание Статистического отдела Московской городской управы, 1904-1906.

- Полян П.М. География насильственных миграций в СССР//Население и общество. 1999. № 37.

- Российский статистический ежегодник. 2003: Стат. сб./Госкомстат России. М., 2003.

- Свиридов Н.Н. Институт отходничества: генезис и проблемы развития//Вестн. Костромского гос. ун-та им. Н.А. Некрасова. 2010. Т. 16, № 3. С. 353-360.

- Семенова-Тянь-Шанская О.П. Жизнь «Ивана». М.: Ломоносов, 2010.

- Тархов С.А. Изменения административно-территориального деления России за последние 300 лет//География. 2001. № 15.

- Тихонов Б.В. Переселения в России во второй половине XIX в. По материалам переписи 1897 г. и паспортной статистики. М.: Наука, 1978. 212 с.

- Шободоев Е.Б. Во власти истории: сб. статей и публикаций/сост.: А.В. Шободоева. Иркутск: Оттиск, 2009. 340 с.

- Rosenbloom, J.L. and Sundstrom, W.A., 2003. The Decline and Rise of Interstate Migration in the United States: Evidence from the IPUMS, 1850 1990//NBER Working Papers 9857, National Bureau of Economic Research.