Миграционные установки молодежи Мурманской области

Автор: Шарова Екатерина Николаевна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 3 (77), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проблема удержания и привлечения молодежи является чрезвычайно актуальной для периферийных территорий российского общества. Мурманская область является одним из регионов, наиболее быстро теряющих население, особенно молодого возраста. Причиной значительной убыли молодежи являются интенсивные миграционные процессы, которые связаны не только с групповой спецификой молодежи (ее мобильностью), но и с особенностями условий социализации и самореализации в регионе. Миграционные установки и соответствующее поведение являются показателем благополучия и потенциала развития той или иной территории. В научной литературе по миграционным процессам достаточно много внимания уделено их результатам, отраженным в статистических показателях. В данном исследовании предпринят комплексный анализ проблематики, учитывающий не только объективные последствия миграционных процессов, но и их предпосылки. Миграционные установки понимаются как субъективные факторы формирования территориальной мобильности, отражающие ее потенциал. Эмпирическую базу исследования составили региональные статистические данные за 2009 - 2013 годы, а также материалы анкетного опроса, проведенного научно-исследовательской лабораторией Мурманского государственного гуманитарного университета с участием автора весной 2014 года. В результате анализа были выявлены структура миграций молодежи по потокам, направлениям и типам населенного пункта, ориентация различных социально-демографических групп молодежи на эмиграцию в системе планов на переезд, субъективные причины эмиграции, а также факторы оттока и закрепления молодежи, рассмотренные в структуре ее региональной идентичности. Особенностью миграционных установок молодежи Мурманской области является доминирование внешней, прежде всего, российской межрегиональной территориальной мобильности, которая в большинстве своем определяется субъективной оценкой социально-экономических условий жизни в регионе.

Молодежь, миграция, миграционные процессы, миграционные установки, регион, региональное развитие, региональная идентичность

Короткий адрес: https://sciup.org/147111269

IDR: 147111269 | УДК: 314.7

Текст научной статьи Миграционные установки молодежи Мурманской области

ШАРОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории социологических исследований

Проблема удержания и привлечения молодежи является чрезвычайно актуальной для периферийных территорий российского общества. Мурманская область является одним из регионов, наиболее быстро теряющих население, особенно молодого возраста. Причиной значительной убыли молодежи являются интенсивные миграционные процессы, которые связаны не только с групповой спецификой молодежи (ее мобильностью), но и с особенностями условий социализации и самореализации в регионе. Миграционные установки и соответствующее поведение являются показателем благополучия и потенциала развития той или иной территории.

В научной литературе по миграционным процессам достаточно много внимания уделено их результатам, отраженным в статистических показателях. В данном исследовании предпринят комплексный анализ проблематики, учитывающий не только объективные последствия миграционных процессов, но и их предпосылки. Миграционные установки понимаются как субъективные факторы формирования территориальной мобильности, отражающие ее потенциал. Эмпирическую базу исследования составили региональные статистические данные за 2009 – 2013 годы, а также материалы анкетного опроса, проведенного научно-исследовательской лабораторией Мурманского государственного гуманитарного университета с участием автора весной 2014 года. В результате анализа были выявлены структура миграций молодежи по потокам, направлениям и типам населенного пункта, ориентация различных социально-демографических групп молодежи на эмиграцию в системе планов на переезд, субъективные причины эмиграции, а также факторы оттока и закрепления молодежи, рассмотренные в структуре ее регио-

1 Полевые работы данного исследования выполнены при поддержке INPOINT (Оценка населением социально-экономического значения проектов развития Северо-Запада России, 2011 – 2015), NFR Проект № 209372.

нальной идентичности. Особенностью миграционных установок молодежи Мурманской области является доминирование внешней, прежде всего, российской межрегиональной территориальной мобильности, которая в большинстве своем определяется субъективной оценкой социально-экономических условий жизни в регионе.

Молодежь, миграция, миграционные процессы, миграционные установки, регион, региональное развитие, региональная идентичность.

Переход к новой социально-экономической модели развития современного российского общества актуализировал вопрос о конкретных ресурсах проводимой модернизации. Разработка наукоемких инновационных технологий, становление экономики знаний невозможны без опоры на соответствующий человеческий потенциал. В частности, значимую роль в формировании такого потенциала играет молодежь, представляющая собой особую социально-демографическую группу. Количественные и качественные характеристики молодых людей, проживающих на той или иной территории, определяют возможности и перспективы ее развития. Так, например, территории, теряющие население (преимущественно молодежь), характеризуются депрессивностью и упадком в различных сферах жизнедеятельности в целом, особенно если причиной демографической убыли становятся миграционные процессы. Соотношение выбывших и прибывших, или сальдо миграции, считается показателем благополучия той или иной территории.

Миграционные процессы являются объектом изучения для многих наук. В социологии данная тема достаточно разработана и представлена корпусом как теоретических, так и эмпирических исследований.

В частности, проблема миграции раскрывается на общетеоретическом уровне в трудах следующих классиков зарубежной мысли: Э. Равенштейна, У. Томаса и Ф. Знанецки, представителей Чикагской школы (Р. Парка, Э. Берджеса, Р. Маккен- зи), В. Зомбарта и других. Исследование миграций в отечественной науке берет свое начало с конца XIX – начала XX века и находит отражение в трудах известных ученых и государственных деятелей (среди них С.Ю. Витте, И.А. Гурвич, А.А. Кауфман, П.А. Столыпин, С.Л. Чудновский, Э.Ю. Янсон и др.).

Современный этап в изучении миграций характеризуется многоаспектностью проблематики. Весомый вклад в теоретико-методологический фундамент социологических исследований внесли следующие зарубежные и отечественные ученые: М. Критц, Д. Массей, С. Каслз, Ш. Глик, М.С. Блинова, П.В. Василенко, Т.И. Заславская, Ж.А. Зайончковская, Е.С. Красинец, Н.И. Лапшина, И. Моло-дикова, В. Мукомель, Л.Л. Рыбаковский, Т.Н. Юдина и другие.

Особый интерес представляют работы, отражающие региональную специфику миграционных процессов в России с привлечением обширного массива статистических и эмпирических данных. Среди них можно отметить исследования И. Кашницкого, Н.В. Мкртчяна, Ж.А. За-йончковской, Л.Б. Карачуриной, Л.А. Глазковой, О.В. Реш. Изучению миграций молодежи уделено внимание в работах И. Кашницкого и Н.В. Мкртчяна, Е.А. Горбачевой и др.

При анализе миграционного процесса большинство исследователей опираются на данные статистики как основной источник информации о его результатах. Отталкиваясь от трехфазной модели миграционного процесса [10, с. 226], мы предлагаем рассмотреть первую и вторую фазы: формирование территориальной мобильности (предпосылки миграции) и само перемещение (его результаты). При этом сначала представляется необходимым изучить объективно сложившуюся ситуацию с опорой на данные статистики, фиксирующей результаты миграционного поведения в регионе. Далее на основе первичных социологических данных речь пойдет о так называемых субъективных факторах перемещений людей, выраженных в понятии миграционной установки. Под миграционной установкой понимается внутренняя предрасположенность личности к сохранению или изменению места и условий проживания, готовность к определенному результату миграционного поведения.

Таким образом, настоящее исследование нацелено на комплексный анализ проблемы, учитывающий не только объективные показатели миграционного процесса, но и субъективные. Более того, преобладающее внимание при анализе миграционных процессов к субъективным факторам обусловлено спецификой молодежи как особой социально-демографической группы, отличающейся наибольшим потенциалом мобильности (в том числе территориальной). Анализ проективной ситуации через выявление установок на закрепление в регионе или отток позволит определить перспективы развития территории в целом.

Эмпирическую базу исследования составили региональные статистические данные за 2009 – 2013 гг. и материалы анкетного опроса, проведенного научно-исследовательской лабораторией Мурманского государственного гуманитарного университета с участием автора весной 2014 года.

Мурманская область представляет собой один из самых сложных в миграционном отношении регионов, имея при- граничный статус, дополненный особым расположением в районе Крайнего Севера. Многие исследователи характеризуют современную социальную ситуацию в Мурманской области как нестабильную [5; 12]. К числу наиболее острых проявлений такой нестабильности в регионе можно отнести демографические процессы. Кольский Север продолжает оставаться одним из самых быстро теряющих население регионов. В частности, актуализирована потребность в сохранении численности молодежи в Мурманской области. С 2009 по 2011 годы общая численность населения здесь сократилась почти на 55 тысяч человек, причем в основном за счет группы молодых людей (16 – 29 лет): данная группа сократилась более чем на 40 тысяч человек за указанный период [1, с. 7, 16; 11].

По данным на 1 января 2014 года [8], доля молодежи Мурманской области в возрасте 16 – 29 лет составила 19,4% (149693 чел.). При сохранении существующей тенденции к оттоку численность молодежи (16 – 29 лет) в соответствии со статистическим прогнозом к 2025 году сократится еще почти на 60 тысяч и составит 90545 человек [9].

Анализ миграций молодежи в возрасте 16 – 29 лет по направлениям, потокам и типам населенного пункта проводился на основе статистических данных о распределении мигрантов по возрастным группам за 2009 – 2013 годы по Мурманской области. Эти данные предоставлены территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области. Таблицы 1 – 7 самостоятельно разработаны автором на основании имеющейся статистической информации. В связи с тем что с 2011 года Росстатом были внесены изменения в методологию разработки сведений о миграции населения, данные за 2009 – 2010 гг. значительно отличаются от последующих.

Интересным показателем миграционной активности молодежи является доля молодежи в структуре прибывших и выбывших из региона (табл. 1).

Так, в среднем за 2009 – 2013 гг. практически половину иммигрантов, приезжающих в Мурманскую область, составляет молодежь (48,6%), что в целом отражает специфику молодежи как высокомобильной социально-демографической группы. При этом мы видим значительные различия в структуре иммигрантов города и села: если в город едут преимущественно молодые люди (51,2% составляют лица в возрасте 16 – 29 лет), то в сельскую местность, что вполне закономерно, – представители старшего поколения (молодежь составляет не более трети).

Анализируя долю молодежи в структуре выбывших, мы видим, что нет различий значения данного показателя в зависимости от типа населенного пункта. В целом по Мурманской области, а также отдельно в городской и сельской местности молодежь составляет треть всех выезжающих за пределы региона (33,1%). При этом если в городах доля въезжающей молодежи значительно превышает долю выезжающей, то в сельской местности эти доли приблизительно равны.

Отследить динамику численности молодежи позволяют данные в абсолютных значениях (табл. 2).

На протяжении всех пяти лет наблюдается преобладание численности выбывших из Мурманской области молодых людей по отношению к численности прибывших в регион. Наибольшее отклонение наблюдалось в 2010, 2011 и 2013 годах. В последний анализируемый год миграционный отток составил 1774 человека, что практически вдвое превысило предыдущие максимальные значения данного показателя.

Особый интерес представляет распределение миграционных направлений по типу населенного пункта. Мурманская область является одним из наиболее урбанизированных субъектов Российской Федерации (92,7% – городское население) [11].

Анализируя все передвижения (табл. 3), мы видим, что отток молодежи наблюдается исключительно в поселениях городского типа, в сельской местности, напротив, с 2011 года наблюдается положительное

Таблица 1. Доля молодежи в структуре прибывших и выбывших, %

|

Год |

Мурманская область |

Город |

Село |

|||

|

приб. |

выб. |

приб. |

выб. |

приб. |

выб. |

|

|

2009 |

52,9 |

34,2 |

54,9 |

33,9 |

39,4 |

37,5 |

|

2010 |

56,8 |

33,2 |

59,3 |

33,2 |

40,1 |

33,1 |

|

2011 |

42,7 |

32,6 |

46,6 |

32,7 |

22,2 |

31,0 |

|

2012 |

45,1 |

33,6 |

47,4 |

33,8 |

29,5 |

31,1 |

|

2013 |

45,3 |

31,8 |

48,0 |

32,1 |

27,4 |

28,1 |

|

ср. зн. |

48,6 |

33,1 |

51,2 |

33,2 |

31,7 |

32,1 |

Таблица 2. Внешняя миграция молодежи

|

Год |

Мурманская область |

||

|

число прибывших |

число выбывших |

миграционный прирост |

|

|

2009 |

4484 |

4651 |

-167 |

|

2010 |

4438 |

5355 |

-917 |

|

2011 |

8034 |

8345 |

-311 |

|

2012 |

9474 |

10426 |

-952 |

|

2013 |

8894 |

10668 |

-1774 |

Таблица 3. Миграционный прирост молодежи по типам населенного пункта

|

Миграционный прирост (город) |

|||||

|

Год |

внутрирегиональная |

межрегиональная |

международная (страны СНГ) |

международная (другие страны) |

вся |

|

2009 |

227 |

-974 |

667 |

-50 |

-130 |

|

2010 |

315 |

-1804 |

803 |

-55 |

-791 |

|

2011 |

432 |

-1881 |

1026 |

-48 |

-471 |

|

2012 |

379 |

-1770 |

476 |

-41 |

-956 |

|

2013 |

225 |

-2413 |

406 |

-66 |

-1848 |

|

Миграционный прирост (село) |

|||||

|

2009 |

-227 |

150 |

42 |

-2 |

-37 |

|

2010 |

-315 |

126 |

14 |

-1 |

-176 |

|

2011 |

-432 |

573 |

19 |

0 |

160 |

|

2012 |

-379 |

358 |

25 |

0 |

4 |

|

2013 |

-225 |

285 |

16 |

-2 |

74 |

сальдо миграции. При этом было бы преждевременно говорить о преобладании центробежных тенденций в Мурманской области. В связи с этим необходимо провести анализ миграционных потоков – конкретных направлений передвижений молодежи региона. Молодежь, если и покидает город, то переезжает либо в другой регион в рамках страны, либо за рубеж. Село, в свою очередь, не представляя в большинстве своем интереса для местных горожан, если и пополняется молодежью, то в основном за счет выходцев из других регионов и стран ближнего зарубежья. Потери села в пользу города, отражающие центростремительные движения молодежи, показаны в сравнительной характеристике внутрирегиональных миграций по типу населенного пункта.

Для определения основных источников оттока и пополнения молодежи в регионе была построена таблица 4, отражающая структуру иммиграционных и эмиграционных потоков в городской и сельской местности.

На протяжении исследуемых пяти лет преобладающая доля всех передвижений лежит в области межрегиональной миграции (свыше 50%). В большей степени в результате межрегиональной миграции происходит пополнение численности сельской молодежи, а также уменьшение численности городской молодежи.

В среднем за пять лет три четверти (74,1%) прибывших в село приехали из других регионов страны, и 68,4% выезжающих из городов Мурманской области направляются в другие субъекты Российской Федерации.

Предположительно, для молодых людей из сельской местности характерна «удлиненная» стратегия эмиграции: сначала молодежь переезжает в города Мурманской области, а уже потом в другие регионы страны. Об этом свидетельствует самая высокая доля внутрирегиональной эмиграции в сельской местности: в среднем практически каждый второй (47,7%) покидающий село переезжает в город в рамках данного региона. Кроме того, об этом также говорит положительное сальдо миграции по показателю межрегионального направления.

Международный миграционный поток в большей степени представлен в городской местности, что вполне закономерно. Так, 11,4% приезжающих молодых людей в города Мурманской области – представители других стран (преимущественно ближнего зарубежья). За 2012 – 2013 гг. несколько увеличилась доля уезжающих за рубеж среди молодых эмигрантов (5,3%), но опять это в основном ближний поток эмиграции (в страны СНГ). Наибольшая доля международного потока со странами дальнего зарубежья находится в структу-

Таблица 4. Структура миграционных потоков молодежи города и села (в среднем за 2009 – 2013 гг.)

|

Потоки |

Доля прибывших, % |

Доля выбывших, % |

||

|

город |

село |

город |

село |

|

|

внутрирегиональная |

34,2 |

22,8 |

28,2 |

47,4 |

|

межрегиональная |

54,4 |

74,1 |

68,4 |

51,3 |

|

страны СНГ |

11,2 |

3,1 |

2,6 |

0,9 |

|

другие страны |

0,2 |

0,0 |

0,8 |

0,1 |

|

российская |

88,6 |

96,9 |

96,6 |

99,0 |

|

международная |

11,4 |

3,1 |

3,4 |

1,0 |

|

внешняя |

65,8 |

77,2 |

71,8 |

52,3 |

ре эмигрирующей городской молодежи (0,8%). В целом данное направление миграций молодежи слабо развито в регионе, несмотря на его приграничный статус.

В целом можно отметить, что уменьшение численности молодого населения Мурманской области происходит в основном в процессе межрегиональной эмиграции, в меньшей степени – международной (со странами дальнего зарубежья). Основным источником пополнения численности молодежи в регионе являются страны СНГ (это единственное направление с положительным сальдо миграции). Миграционный прирост по показателям всех остальных передвижений в регионе имеет отрицательное значение (табл. 5).

Статистические данные позволяют зафиксировать объективно сложившуюся ситуацию в миграционных процессах на Кольском Севере, измеряя фактическую численность выбывших и прибывших в регион молодых людей. То есть здесь мы имеем дело с результатом реализации миграционных установок в конкретном социальном действии, связанном с переездом. Сам же процесс формирования миграционных устремлений молодежи, наполненный субъективно-личностным содержанием, остается при таком подходе «за кадром». В связи с этим необходимость проведения эмпирического социологического исследования обусловлена потребностью «оживить» анализ проблематики, представить более рельефно за счет понимания внутренних механизмов миграционных процессов.

В качестве метода сбора эмпирических данных использовался метод анкетного опроса очной (раздаточной) и заочной (онлайн) формы. С помощью очного анкетирования опрос проводился в группах различных образовательных учреждений Мурманской области. Обращение к онлайн анкетированию носило дополнительный характер, позволяя охватить труднодоступные группы молодежи (25-30-летние, жители отдаленных населенных пунктов).

Всего было опрошено 955 человек в возрасте от 14 до 30 лет. Использовалась квотная модель выборочной совокупности. Репрезентативность выборки обеспечивалась соблюдением пропорций между жителями населенных пунктов различных типов (региональный центр, крупные, средние, малые города и сельские поселения), половозрастной структуры населения (соотношение мужчин и женщин в трех возрастных группах: 14 – 19 лет, 20 – 24 года, 25 – 30 лет). Ошибка выборки не превышает 3%.

Анализ миграционных установок молодежи Мурманской области проводился на базе программы SPSS (построение одномерных и двумерных распределений, поиск корреляций между изучаемыми признаками, величин средней тенденции и пр.) и включал в себя следующие элементы:

-

1. Выявление установки на эмиграцию (анализ планов на переезд, желание, чтобы дети жили в регионе).

Таблица 5. Миграционный прирост (город и село)

Год

Миграционные потоки

внутрирегиональная

межрегиональная

страны СНГ

другие страны

российская

международная

внешняя

вся

2009

0

-824

709

-52

-824

657

-167

-167

2010

0

-1678

817

-56

-1678

761

-917

-917

2011

0

-1308

1045

-48

-1308

997

-311

-311

2012

0

-1412

501

-41

-1412

460

-952

-952

2013

0

-2128

422

-68

-2128

354

-1774

-1774

-

2. Определение направлений эмиграции.

-

3. Анализ причин эмиграции (субъективная оценка).

-

4. Выявление факторов, влияющих на миграционные установки (оценка привязанности к региону, характеристика привлекательности жизни в Мурманской области).

-

5. Анализ особенностей миграционных установок различных социально-демографических групп молодежи (в зависимости от пола, возраста, образования, типа населенного пункта и места рождения).

Ориентация на эмиграцию и направления эмиграции молодежи Мурманской области

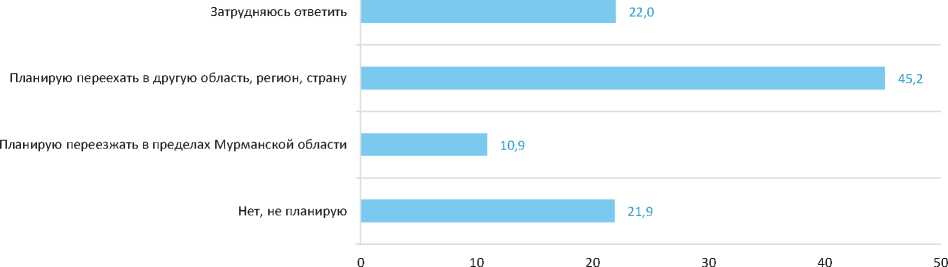

По результатам проведенного исследования выяснилось, что лишь треть молодежи Мурманской области не планирует уезжать, из них 11,0% отпрошенных готовы мигрировать только в пределах Мурманской области. Относительное большинство молодых людей (45,2%) планирует уехать из Мурманской области (рис. 1).

Такой высокий эмиграционный показатель может усугубиться еще и за счет тех, кто отметил, что затрудняется ответить на вопрос (22,0%). Все они составляют группу риска, которая при определенном стечении обстоятельств будет готова перейти в число желающих покинуть регион.

Планы уехать из области зависят от возрастной группы молодежи2. Чем старше молодые люди, тем больший процент из них хочет остаться в области. Так, если в 14 – 19 лет только 13,7% отмечают, что не планируют уезжать из области, то в группах старше 20 лет вдвое чаще встречается молодежь с установкой на закрепление в регионе (24,0 – 24,7%).

Наибольшей подвижностью отличается молодежь младшей возрастной группы (14 – 19 лет), из них более половины (51,3%) нацелены на эмиграцию. Напротив, самой немобильной группой являются молодые люди 20 – 24 лет: вероятно, это связано с уже начавшейся профессиональной социализацией в регионе.

Статистически значимым различием по полу является установка на переезд в пределах Мурманской области: мужчины сравнительно чаще, чем женщины, ориентированы на внутрирегиональную миграцию (12,7 против 8,8%). Преобладающую ориентацию женщин на внешнюю эмиграцию можно отметить лишь как тенденцию, требующую дополнительного анализа на бóльших объемах выборки (различие с мужчинами в 3,4% статистически не значимо).

Существует статистическая зависимость установки на эмиграцию от места рождения: приехавшие в Мурманскую область после своего рождения значительно чаще планируют покинуть регион (55,9 против 39,9% среди «местных»). Менее всего они нацелены на смену места жительства в рамках Мурманской области (6,2%). При этом заслуживает внимания тот факт, что даже среди родившихся в регионе достаточно высока доля ориентированных на эмиграцию (39,9%).

Наибольшую закрепленность в регионе демонстрируют молодые люди с начальным профессиональным и средним

Рис. 1. Наличие планов на переезд, %

специальным образованием – представители рабочего класса, среднего технического персонала и служащих. Они значительно чаще, чем группа, имеющая среднее общее (в том числе неполное) образование, не планируют переезжать из своего города (поселка) (27,1 и 15,5% соответственно). В то же время молодые люди с начальным профессиональным и средним специальным образованием значительно реже, чем другие образовательные группы (особенно, со средним общим и высшим профессиональным образованием), имеют установку на внешнюю эмиграцию (35,5 против 47,8 – 48,9%).

Если говорить о внутрирегиональных перемещениях, то, напротив, представители рабочего класса и служащих проявляют бóльшую активность, чем обладатели высшего уровня подготовки (15,7 против 6,0%).

Интересно проследить различия в направлениях эмиграции молодежи регионального центра и других населенных пунктов. Решительнее всех нацелены на эмиграцию молодые жители крупных городов: более половины (55,3%) из них планируют уехать за пределы Мурманской области. Кроме того, каждый седьмой – восьмой планирует перемещаться в рамках региона, что значительно больше по сравнению с жителями регионального центра (4,0%), которые менее всех ориентированы на внутрирегио- нальную эмиграцию. Наибольшую оседлость демонстрируют жители средних городов (30,2%), а также молодые мурманчане (26,1%).

Косвенным показателем миграционных установок является желание, чтобы дети продолжали жить в Мурманской области. По результатам опроса молодежи, только 22,8% указали, что хотели бы видеть своих детей жителями Мурманской области (в том числе с уверенностью – 7,9%). Чуть менее половины (48,4%) опрошенных не хотят, чтобы дети жили в Мурманской области (в том числе 19,7% категорически против).

Данный показатель свидетельствует о том, что установка на эмиграцию латентно присутствует в сознании гораздо большего числа молодежи Мурманской области, чем об этом говорит ответ на прямой вопрос о планах уехать из региона.

Интересно, что в старшей возрастной подгруппе молодежи, которая демонстрирует наибольшую закрепленность в регионе (по данным на предыдущий вопрос), сравнительно больше не желающих, чтобы их дети жили в регионе, чем в других подгруппах (23,4 против 14,5% среди 20-24-летних). Вероятно, особый семейный статус и включенность в детско-родительские отношения, характерные для старшей молодежи, формируют другую позицию в отношении эмиграции из региона. Возможно, ими движет осознанное желание лучшей жизни для детей, которая, скорее всего, может сложиться в других условиях, в том числе и территориальных. Более всего не определившихся с этим вопросом среди 14-19-летних: 36,1% в одинаковой мере хотели и не хотели бы, чтобы их дети жили в регионе.

Мнение мужчин и женщин статистически различается лишь в однозначном желании, чтобы дети остались здесь: мужчины сравнительно более заинтересованы, чем женщины, в удержании своих детей в регионе (9,4 против 5,9% соответственно).

Существует статистически значимая связь между желанием «закрепить» детей в Мурманской области и местом рождения опрошенных. Так называемые «местные» (те, кто родились в регионе) значительно чаще положительно оценивают перспективы жизни своих детей в Мурманской области (10,2 против 3,4%), а те, кто приехал сюда после рождения, напротив – отрицательно (25,8 против 16,1%).

Важным аспектом изучения миграционных установок является анализ направлений оттока молодежи. Немногим меньше половины опрошенной молодежи (45,0%), желающей покинуть Мурманскую область, планирует переезд в другие населенные пункты страны, чуть более трети – в столичные города (в Москву и Санкт-Петербург), каждый шестой думает о переезде в другую страну (17,4%; рис. 2 ).

Жители регионального центра сравнительно чаще ориентируются на более крупные – прежде всего столичные – города, а также другие страны (44,5 и 24,8% соответственно). Жители крупных городов (свыше 30 тыс. человек) нашей области сравнительно чаще других ориентированы на переезд в другие населенные пункты России (55,4%).

Направления эмиграции молодежи статистически различаются по возрасту. Самые юные представители (14 – 19 лет) значительно в большей степени планируют эмигрировать в столичные города страны (58,9%), молодежь старше 20 лет – в другие населенные пункты России (44,1 – 57,4%). Международная миграция в большей степени интересует студенческую молодежь (20 – 24 лет) – 7,9%.

Интересно, что женщины относительно чаще мужчин ориентированы на переезд в Москву и Санкт-Петербург (41,5 против 34,3% соответственно), мужчины значимо чаще ориентированы на международную эмиграцию (21,8 против 12,2% соответственно).

Респонденты, родившиеся в Мурманской области, в большей степени ориентированы на переезд в столичные города и в другие страны (42,5 и 21,9%), чем те, кто приехал в регион после своего рождения (30,5 и 9,3%). Подавляющее большинство «неместных» собираются переехать в другие населенные пункты России.

В другую страну

17,4

В другие населенные пункты России

В Москву, Санкт-Петербург

37,6

45,0

30 40 50

Рис. 2. Направления эмиграции молодежи Мурманской области, %

Вероятно, это отражение возвратных тенденций, когда пришлое население возвращается к своим корням.

Причины и факторы эмиграции молодежи Мурманской области

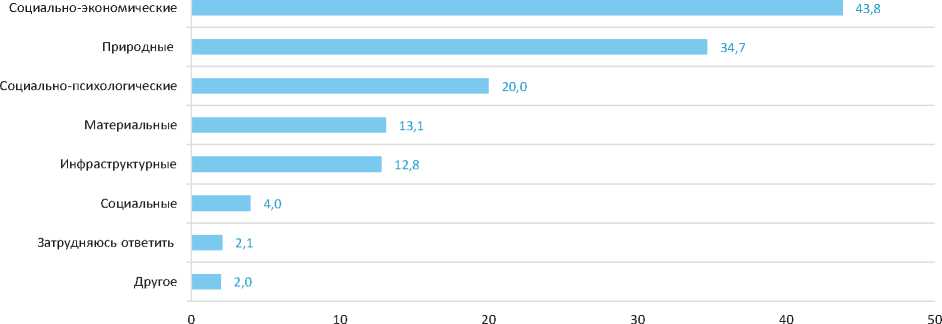

На вопрос о причинах переезда из Мурманской области респонденты отвечали в открытой форме. Указали причины 356 человек. При обработке все варианты сначала были обобщены по смыслу в 21 категорию, а категории в дальнейшем объединялись в блоки (всего 8 блоков; рис. 3 ).

Наиболее популярными причинами отъезда из региона, указанными молодежью, являются социально-экономические факторы (43,8%). К ним отнесены как достаточно конкретные причины (сложности в трудоустройстве и построении карьеры, получении интересующего образования), так и общие для Мурманской области в целом (отсутствие перспектив развития, нивелирование исторического и стратегического значения региона).

Второй по популярности причиной оттока являются природные факторы, отмеченные более чем третью опрошенных (34,7%). В данный блок были объединены причины, связанные прежде всего с природно-климатическими особенностями региона, экологической ситуацией и обусловленным ею состоянием здоровья, проблемы отдаленности региона, вызванные особым географическим положением, а также недостаток природных ресурсов.

Интересно, что каждый пятый ответивший на данный вопрос руководствовался так называемыми социально-психологическими мотивами эмиграции, где основу составили разнообразные чувства и эмоции, связанные с отношением к другому региону как к своей настоящей Родине, дополненные и усиленные наличием близких и друзей за пределами Мурманской области. Значительный вес данной причины оттока молодежи из региона обусловлен высокой долей приехавших сюда после своего рождения (32,3% среди опрошенных).

Материальные и инфраструктурные группы причин актуальны для каждого восьмого респондента (13,1 и 12,8% соответственно). К первым были отнесены показатели уровня жизни, наличие жилья; второй блок включал в себя различные проблемы инфраструктуры населенных пунктов, в том числе их внешний вид, провинциальность, а также качество дорог и наличие в них сети учреждений культуры и досуга.

В узком смысле социальные причины, связанные с такими человеческими факторами, как параметры властных и по-

Рис. 3. Причины эмиграции молодежи из региона, %

литических отношений, наличие коррупции и преступности, качественные и количественные характеристики людей, проживающих в регионе (особенности характера и менталитета, численность населения), менее всех влияют на миграционную убыль населения. В качестве причин переезда их указали лишь 14 человек (менее 5%).

Причины эмиграции варьируются в зависимости от возраста. Так, природные факторы относительно более важны для молодежи старше 20 лет (37,1 – 43,1%), чем для 14-19-летних (18,3%). Социально-экономические факторы, напротив, в подавляющем большинстве представлены в младшей возрастной группе (68,8%); среди молодежи старше 20 лет лишь треть опрошенных указали их в качестве причин эмиграции (33,3 – 35,9%).

Гендерные различия обнаруживаются лишь в оценке социально-экономических и социальных проблем региона: первые в большей степени обуславливают отток женщин (50,9 против 37,6%), вторые – мужчин (6,2 против 1,6%). В зависимости от места рождения статистически значимым различием обладает социально-экономическая мотивация: данные факторы в большей степени важны для тех, кто родился в Мурманской области, чем для приехавших после рождения (49,0 против 33,7%). При этом можно зафиксировать в качестве тенденции преобладание природных и социально-психологических факторов оттока среди «неместных» резидентов региона (40,4 против 32,4% и 26,4 против 17,7% соответственно).

При выделении факторов миграционных установок была осуществлена попытка рассмотреть их в некоторой общей системе связей. В частности, наиболее общий феномен, включающий в себя установки на эмиграцию как поведенческий компонент, отражен в понятии региональной идентичности. Данный феномен может быть раскрыт как «системная совокупность культурных отношений, связанная с понятием «малая родина» [6, с. 13].

Кроме миграционных установок, индикаторами региональной идентичности может выступать эмоциональное отношение к территории своего проживания. В частности, восприятие индивидами себя самих как представителей определенной общности в рамках своей страны, области, города, в том числе и душевная привязанность, связь с территорией проживания. Также к эмоциональной компоненте региональной идентичности можно отнести субъективную оценку привлекательности жизни в регионе и конкретное содержание этой оценки в чертах привлекательности – непривлекательности.

Посмотрим, каким образом сочетаются эмоциональные компоненты региональной идентичности с поведенческой составляющей, отраженной в миграционных установках.

Если говорить о привязанности, связи молодежи с местом проживания, то в исследовании было выделено несколько уровней идентификации: локальный (город/поселок), субрегиональный (Мурманская область) и макрорегиональный (Север) [3, с. 26]. Отдельно предлагалось посмотреть связь с Россией, представляющую собой общенациональную (гражданскую) идентичность.

Следует отметить, что существует статистически обоснованная зависимость (по t-критерию при уровне значимости 0,05) между миграционными установками молодежи и привязанностью к месту проживания (табл. 6) . Различия существуют по каждому из параметров оценки. Так, среди предполагающих остаться в регионе связь с территорией оценивается выше, чем среди планирующих переезд за пределы Мурманской области. Более

Таблица 6. Оценка привязанности, связи с местом проживания у молодежи с разными планами на переезд (по 5-балльной шкале; ср. зн.)

|

С городом, поселком |

С Мурманской областью |

С Севером |

С Россией |

|

|

Нет, не планирую |

4,1 |

3,9 |

4,0 |

4,2 |

|

Планирую переезжать в пределах Мурманской области |

3,9 |

3,9 |

4,0 |

4,2 |

|

Планирую переехать в другую область, регион, страну |

3,5 |

3,0 |

2,9 |

3,8 |

|

Затрудняюсь ответить |

4,0 |

3,5 |

3,5 |

4,0 |

|

Всего |

3,8 |

3,4 |

3,4 |

4,0 |

того, различия наблюдаются и в оценке единства с Россией: 4,2 балла у предпочитающих остаться в Мурманской области и 3,8 балла среди планирующих переезд. Здесь мы наблюдаем связь региональной идентичности с общенациональной (гражданской). В группе молодежи, ориентированной на эмиграцию, связь с Севером и с Мурманской областью получила наименьшее значение (2,9 и 3,0 балла соответственно).

Другим эмоциональным компонентом региональной идентичности является оценка степени привлекательности жизни в Мурманской области, которая измерялась по 5-балльной шкале (от 1 – «совсем не привлекательна» до 5 – «очень привлекательна»). Содержание такой оценки позволяет определить тип идентичности по критерию позитивности – негативности (рис. 4).

Так, молодежь, ориентированная на эмиграцию из региона, заметно ниже оценивает привлекательность жизни в Мурманской области, чем планирующие остаться (2,7 и 3,5 соответственно).

Кроме того, в исследовании были заданы открытые вопросы, где предлагалось указать, в чем видят привлекательность жизни в регионе и что для молодежи непривлекательно. Полученные ответы на оба вопроса были проанализированы, все предложенные черты объединены в обобщающие группы. Всего было проанализировано 1090 черт привлекательности, которые указали 733 человека, а также 1129 черт непривлекательности (759 человек). Следует отметить, что мо- лодежь более активно называла черты непривлекательности жизни в регионе, чем привлекательности (на 26 человек и на 39 ответов больше).

Интересно, что, определяя черты привлекательности и непривлекательности региона, молодежь указывала одни и те же характеристики. Более того, варианты ответа на эти два вопроса оказались сопоставимы с вариантами ответа на вопрос о причинах эмиграции. На наш взгляд, обозначенные черты привлекательности и непривлекательности жизни в регионе являются косвенной попыткой зафиксировать факторы оттока из региона и, наоборот, закрепления в нем среди всех опрошенных вне зависимости от их конкретных миграционных установок. В связи этим, объединение черт привлекательности и непривлекательности в блоки проводилось по существующей группировке причин эмиграции (см. рис. 3).

Те, кто планирует остаться жить в своем населенном пункте, значительно чаще, чем ориентированные на эмиграцию, среди черт привлекательности жизни в регионе отмечали социально-экономические (25,9 против 11,0%) и социально-психологические факторы (15,0 против 6,9%).

В то же время при ответе на вопрос о непривлекательных сторонах жизни в Мурманской области ориентированные на отъезд из региона, а также не определившиеся с миграционными планами значительно чаще указывали на социально-экономические черты (21,0 – 23,5 против 8,7%).

Рис. 4. Оценка привлекательности жизни в регионе у респондентов с различными планами на переезд, ср. балл

Таким образом, наличие перспектив развития, возможностей самореализации и уровень жизни в Мурманской области, а также другие социально-экономические факторы по-разному оценивались в ходе опроса, что позволило определить ключевые условия не только закрепления молодежи в регионе, но и ее оттока.

Итак, внимание к миграционным установкам молодежи обусловлено необходимостью выявления субъективных факторов оттока и закрепления молодого поколения в регионе, более рельефного понимания условий социализации и самореализации данной социально-демографической группы. Кроме того, миграционные установки характеризуют проявления региональной идентичности, представляющей собой достаточно сложный механизм отождествления, соотнесения себя с конкретной территорией. В частности, отсутствие установки на эмиграцию, характерной для трети опрошенной молодежи, может выступать свидетельством местного патриотизма. Особую научную ценность имеет анализ миграционных установок в системе связей с другими индикаторами региональной идентичности (оценкой связи с местом проживания и его субъективной привлекательности). Представленный анализ структуры и причин оттока – необходимый элемент в практике социального управления миграционными процессами и оптимизации демографической ситуации в регионе.

Список литературы Миграционные установки молодежи Мурманской области

- Возрастной состав населения Мурманской области : стат. сб./Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Мурм. обл.; . -Мурманск, 2009. -62 c.

- Горбачева, Е. А. Особенности миграционного поведения студенческой молодежи Омской области : дис.. канд. экон. наук: 08.00.05. -М., 2007. -133 с.

- Денисова, Г. С., Особенности региональной идентичности населения Юга России /Г. С. Денисова, Л. В. Клименко//Социологические исследования. -2013. -№ 7. -С. 25-34.

- Зайончковская, Ж. А. Внутренняя миграция в России: правовая практика /Ж. А. Зайончковская, Н. В. Мкртчян. -М., 2007. -84 с.

- Корчак, Е. А. Миграционные процессы в формировании трудового потенциала Мурманской области /Е. А. Корчак//Современные проблемы науки и образования. -2014. -№ 3. -Режим доступа: www.science-education.ru/117-13794

- Крылов, М. П. Региональная идентичность в историческом ядре Европейской России /М. П. Крылов//Социологические исследования. -2005. -№ 3. -С. 13-23.

- Лапшина, Н. И. Миграция и маргинальность в контексте социологии социального пространства /Н. И. Лапшина//Вестник Санкт-Петербургского университета. -Сер. 12. -Вып. 1. -2010. -С. 388-394.

- Основные показатели социально-экономического положения муниципальных образований /Территор. Орган Федер. службы гос. статистики по Мурм. обл. -Режим доступа: http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/municipal_statistics/main_indicators

- Предположительная численность населения до 2030 года по Мурм. обл. . -Режим доступа: http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/resources

- Рыбаковский, Л. Л. Исследование миграции населения в России /Л. Л. Рыбаковский//Социология в России. -1998. -С. 215-234.

- Численность населения по полу и отдельным возрастным группам на начало 2013 года . -Режим доступа: http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/murmanskstat/ru/statistics/population

- Шибут, И. А. Социальная и индивидуальная идентичность населения Кольского Севера в контексте региональной идентичности : автореферат дис.. кандидата психологических наук: 19.00.05/И. А. Шибут. -СПб., 2006. -23 с.

- Юдина, Т. Н. О социологическом анализе миграционных процессов /Т. Н. Юдина//Социологические исследования. -2002. -№ 10. -С. 102-109.

- Kashnitsky, I. Migration of Youths in Russia: Impact on Sex-age Structures /I. Kashnitsky//Mediterranean Journal of Social Sciences. -2013. -№ 4 (10). -P. 358-365.

- Park, R. E. Human migration and the marginal man /R. E. Park//American Journal of Sociology. -Chicago, 1928. -Vol. 33. -№ 6. -P. 881-893.