Миграционные установки населения арктических территорий Республики Коми и их пространственная дифференциация

Автор: Волков А.Д.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Государственные отраслевые политики

Статья в выпуске: 4 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение: задача поддержания контроля над геостратегической территорией Российской Арктики требует преодоления проблем оттока населения и суженного воспроизводства человеческого капитала. Необходимость разработки соответствующих управленческих механизмов актуализирует формирование научных основ регулирования миграционных процессов. Важнейшее значение имеет дополнение существующей статистической информации данными о миграционных установках населения арктических регионов, в частности арктических территорий Республики Коми.

Арктическая зона России, миграция, численность населения, миграционная установка, причины миграции, пространственная дифференциация, республика коми, арктические территории

Короткий адрес: https://sciup.org/147246770

IDR: 147246770 | УДК: 314.7(470.13) | DOI: 10.17072/2218-9173-2023-4-599-621

Текст научной статьи Миграционные установки населения арктических территорий Республики Коми и их пространственная дифференциация

1Институт экономики Карельского научного центра РАН, Петрозаводск, Россия, ,

1 Institute of Economics of the Karelian Research Centre of the RAS, Petrozavodsk, Russia, ,

Поддержание контроля над геостратегической территорией макрорегиона Российской Арктики – это важнейшая управленческая задача, значимость которой возрастает в условиях обострения международных противоречий. Решение данной задачи требует реализации комплекса мероприятий, среди которых важнейшими являются развитие транспортной инфраструктуры (Скуфьина и др., 2022) и технологий (Цветков и др., 2020), поддержание и развитие системы расселения (Фаузер и др., 2016). Последний аспект представляется наиболее проблемным в свете сохраняющихся неблагоприятных демографических тенденций на большей части территорий Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) (Фаузер и др., 2021). Существенный вклад в неблагоприятную демографическую ситуацию вносит миграционный отток населения (Фаузер и др., 2020), в структуре которого наиболее значимые социально-экономические последствия влечет убыль молодежи и в целом лиц трудоспособного возраста (Симакова, 2019, с. 135–136). Нехватка квалифицированной и мотивированной рабочей силы, в свою очередь, ставит под угрозу реализацию новых арктических инвестиционных проектов. Логика диалектического процесса замыкается, формируя важнейшее противоречие развития. С одной стороны, мы видим важность новых инвестпроектов для повышения общей социально-экономической устойчивости арктических городов и посел- 601

ков, тогда как неопределенность будущего в месте проживания является одной из ключевых причин формирования миграционной установки на выбытие на уровне отдельных индивидов (а в терминах пространственного подхода и теории человеческого капитала – одной из ключевых причин воспроизводящегося оттока человеческого капитала территорий) (Волков и др., 2022, с. 179). С другой стороны, очевидна текущая недостаточность предпосылок для закрепления инвестиционных проектов на периферийных территориях Арктики в количестве и качестве, необходимом для формирования устойчивых перспектив развития подавляющего большинства этих территорий.

В условиях рыночной экономики и современного общества, в котором преобладает свободное перемещение трудовых ресурсов, преодоление данного противоречия должно опираться на регулирование тех социальноэкономических и административных параметров, которые определяют совокупность условий воспроизводства человеческого капитала (Волков и др., 2022, с. 157–159). Углубление научных знаний о причинах формирования миграционных установок населения на арктических территориях в пространственном разрезе создаст аналитическую основу разработки регулятивных мер в области государственного и муниципального управления, направленных на преодоление указанного выше расхождения объективных условий устойчивого развития арктических территорий во времени.

Объектом настоящего исследования являются арктические территории Республики Коми (рис. 1); целью – определение причин формирования миграционных установок у населения арктических территорий Республики Коми, выявление их пространственной дифференциации и отличий между социальными группами.

Рис. 1. Территории проведения исследования / Fig. 1. Study areas

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

В основе освоения арктических пространств России всегда лежало привлечение трудовых ресурсов из других территорий страны. Происходило это как ввиду крайней ограниченности местного населения для текущих целей колониального закрепления, поддержания контроля над пространством, индустриализации и т. д., так и по причине значительного разрыва в технологическом и культурном укладах между пришлым и коренным населением. В новейших условиях привлечение трудовых ресурсов вновь приобретает актуальность, имея при этом свою специфику. Как отмечают В. Н. Лексин и Б. Н. Порфирьев, «новое обустройство Арктики требует мощного притока кадров высокой квалификации» (Лексин и Порфирьев, 2015, с. 280). Исторически формирование системы расселения и создания новых населенных пунктов в Арктике происходило преимущественно «сверху», сопровождаясь соответствующими государственными мероприятиями по стимулированию или принуждению населения к переселению. В. В. Фаузер и соавторы выделяют четыре периода формирования малых и средних городов: период колонизации (1584–1917), период индустриализации и урбанизации (1918–1959), период перехода от принуждения к поощрению (1960–1989), «депрессивный период» (1990–2020) (Фаузер и др., 2021, с. 562–563). Ю. В. Петров использует весьма схожую группировку населенных пунктов по времени их образования, относимому к следующим периодам: досоветский (до 1917 г.), индустриальнопринудительный (1918–1959), индустриально-поощрительный (1960–1991), постсоветский (с 1992 г.) (Петров, 2022, с. 388–389). При этом исследователями отмечается связь между демографической устойчивостью малых и средних городов (Фаузер и др., 2021), населенных пунктов в целом (Петров, 2022) и временем их образования.

С распадом плановой экономики и приостановкой большинства специальных программ привлечения и закрепления населения миграционный отток из арктических территорий Российской Федерации стал одной из ключевых проблем развития макрорегиона, значимость которой в стратегической перспективе будет, очевидно, возрастать (Kumo and Litvinenko, 2019; Иванова и Клюкина, 2017). Как показывают исследования отечественных (Степусь и др., 2023; Карцева и др., 2021; Zamyatina and Yashunsky, 2017) и зарубежных (Bjerke and Mellander, 2017; Määttä and Uusiautti, 2019) ученых, наиболее значимые социально-экономические последствия имеет отъезд населения в трудоспособном возрасте, в частности молодежи. Направления оттока – крупные федеральные и региональные центры. Для населения территорий европейской части Pоссийской Арктики в качестве таковых выступают города Архангельск, Мурманск, Москва, Санкт-Петербург, в меньшей степени Петрозаводск и Сыктывкар; для территории азиатской части АЗРФ –Красноярск, Якутск, Тюмень, Москва и в меньшей степени Санкт-Петербург (Фаузер и Смирнов, 2020, с. 12–14). При этом региональные столицы, являясь центрами притяжения населения прилегающих территорий, играют значимую роль во внутрирегиональных миграционных потоках и выступают своеобразными хабами для дальнейшего перемещения населения в крупные федеральные центры. Федеральные центры, в первую очередь Москва и Санкт-Петербург, стяги- вают население в рамках межрегиональных миграционных потоков (Фаузер и Смирнов, 2020, с. 12–14). Въезд трудовых мигрантов значительно превышает выезд на большинстве арктических территорий (Соколова, 2016, с. 167–168; Chanysheva et al., 2021, p. 6–8). Значимое место во входящих миграционных потоках занимает иностранная рабочая сила (Соколова, 2016, с. 169; Фаузер и Соколов, 2020, с. 8–11).

Существенный вклад в разработку методологических основ изучения миграционных процессов внесли Л. Л. Рыбаковский (Рыбаковский, 1987), М. С. Блинова (Блинова, 2009), В. В. Фаузер и А. В. Смирнов (Фаузер и Смирнов, 2020) и другие исследователи. В работе, посвященной причинам и факторам миграции населения, Л. Л. Рыбаковский подчеркивает необходимость разграничения данных понятий: «Причины миграции населения – это не что иное, как реакция индивида (его потребностей, установок, ценностных ориентаций) на те факторы, которые взаимодействуют с данным явлением. В свою очередь, факторы миграции – это не только обусловленная природой явления совокупность условий жизни. Это – совокупность, у которой приоритетность входящих в нее компонентов всецело зависит от структуры потребностей» (Рыбаковский, 2017, с. 59). Таким образом, миграция, как явление, неразрывно связанное с пространственным аспектом, отражает, с одной стороны, дифференциацию в размещении производительных сил и их относительность (как факторов формирования миграционных установок), а с другой – достаточность или недостаточность пространственно определенных условий для воспроизводства человеческого капитала (как причин формирования миграционных установок). Как отмечает Л. Л. Рыбаковский, «фактор сопряжен с объективными условиями, окружающими человека, а причина также сопряжена с человеком, его психикой, сознанием. <...> Причина – промежуточное звено между фактором и явлением» (Рыбаковский, 2017, с. 52).

В. В. Фаузером и соавторами проведена систематизация подходов отечественных и зарубежных ученых к исследованию демографических проблем и вопросов формирования расселенческого каркаса территорий (Фаузер и др., 2020). Значительное внимание специалисты уделили тем подходам, которые опираются на пространственные факторы миграции, имеющие особую выраженность в специфических условиях арктического макрорегиона. А. В. Уха-нова и соавторы предложили классификацию факторов миграции населения Российской Арктики (Уханова и др., 2021). Ими было выделено семь основных групп, среди которых наиболее значимы экономические факторы (размер и покупательная способность заработной платы, безработица, инвестиционная привлекательность территории, ее хозяйственная освоенность и др.), социальные (жилищные условия, развитие систем образования и здравоохранения и др.) и демографические (удельный вес нетрудоспособного населения, удельный вес молодежи в возрастной структуре населения и др.). Данные выводы находят подтверждение и в других работах, построенных на анализе эмпирических данных (Шеломенцев и др., 2018; Дружинин, 2020).

Среди зарубежных методологических подходов к анализу миграционных процессов отдельного внимания заслуживают работы И. Ли, рассматривавшего факторы «притяжения» и «отталкивания» (“pull” and “push” factors)

в рамках гравитационной модели (Lee, 1966). Особое значение И. Ли придавал пространственной дифференциации факторов миграции, подчеркивая их уникальную картину для каждой территории, а также фактору относительности сравнительных преимуществ и недостатков территории, лежащих в основе эффектов «притяжения» и «отталкивания». Применительно к Российской Арктике данный подход был реализован на актуальном материале в работе Е. Богдановой и соавторов (Bogdanova et al., 2022). Т. Хелениак прогнозирует к 2055 году довольно сильное сокращение населения большинства арктических регионов России (кроме Ненецкого автономного округа и Чукотки) при росте численности населения на большинстве арктических территорий зарубежных стран, компенсирующем указанную убыль в масштабах Мировой Арктики (Heleniak, 2021, p. 147–149). При этом на длительном отрезке времени на большинстве арктических территорий преобладали и преобладают исходящие миграционные потоки; исключение составляют Исландия и два региона Канады, где наблюдается выраженное преобладание миграционного притока населения (Schmidt et al., 2015, p. 258–259).

Значительное внимание в исследованиях уделяется анализу устойчивости местных сообществ, формирующей контекст миграционных установок (Krasnoshtanova, 2023; Волков и Симакова, 2022). В работе А. Д. Волкова и А. В. Симаковой, посвященной изучению миграционных установок населения арктического моногорода (ГО Костомукша), отмечается, что для желающих уехать из города значительно более важны проблемы, связанные с властью, ее взаимодействием с бизнесом, а также с коррупцией, в то время как респонденты, не предполагающие переезжать, более критичны в отношении самих жителей городского округа и их социальной и экономической активности. На взгляд исследователей, это обусловлено тем, что в настоящий момент большинство привлекательных и доступных ниш как на местном рынке труда, так и в бизнесе заняты, что усложняет, особенно для молодежи, условия начала предпринимательской деятельности и карьерного развития в рамках местного сообщества и становится фактором «отталкивания» населения. Данный аспект напрямую связан с актуализируемыми в работах автора настоящей статьи и его коллег показателями социальной и экономической емкости территорий для воспроизводства человеческого капитала, предметное наполнение которых заслуживает отдельного рассмотрения. Следует также добавить, что по результатам изучения миграционных установок населения Арктической Карелии был сделан вывод о том, что в условиях разреженного экономического пространства арктического региона дифференциация факторов, обусловливающих миграционные установки населения, наиболее отчетливо отражает ряд критических для воспроизводства региональной социальноэкономической системы социальных и экономических условий (Волков и др., 2022, с. 178–179).

Аспекты взаимосвязи между пространственными факторами размещения и развития производительных сил и решениями, принимаемыми экономическими субъектами в рамках пространственно локализованной экономической системы, составляют актуальный предмет научного изучения, требующий по мере эволюции социально-экономических систем постоянного обновления подходов и фактологических основ своего изучения. Размещение и динамика трудовых ресурсов являются частным вопросом в указанном предметном поле, однако представляют несомненный интерес ввиду тесного и наглядного схождения в рамках воспроизводственных процессов субъективных причин принятия решений индивидами как носителями способности к труду и человеческого капитала и факторов размещения производительных сил (составляющих условия воспроизводства человеческого капитала и определяющих упомянутые выше эффекты «притяжения» и «отталкивания» его носителей) как причин и факторов формирования миграционных установок. С точки зрения регулирования развития многоуровневых пространственных систем данная взаимосвязь была очень точно подмечена П. А. Мина-киром и А. Н. Демьяненко: «...задача поддержания общего экономического равновесия... сводится к задаче воздействия на экономическое поведение микроэкономических агентов в целях создания такого пространственного распределения значений микро- и макроэкономических параметров (средних и предельных затрат факторов производства, цен благ и услуг, цен факторов, доходов, сбережений, занятости, институциональных параметров и пр.), при которых объективно обусловленные решения микроэкономических агентов будут соответствовать формированию макро- и региоэкономических равновесий» (Минакир и Демьяненко, 2010, с. 23). Несмотря на общую изученность пространственных особенностей экономик арктических регионов, специфика миграционных установок населения как индикаторов достаточности или недостаточности локальных условий для устойчивого воспроизводства человеческого капитала (включая наличие производств и рабочих мест, уровень заработной платы, физическую и ценовую доступность товаров и услуг, социальную инфраструктуру и т. д.) остается критически недоизученной. Данное обстоятельство препятствует осуществлению комплексных междисциплинарных исследований динамики многоуровневых экономических систем.

Представленное в настоящей работе исследование оперирует массивом данных, сформированным в рамках проведения анкетного опроса населения арктических территорий Республики Коми. Другими источниками данных выступили отчеты территориальных отделений Росстата, информация, размещенная на официальных сайтах местных администраций и служб, а также экспертные оценки специалистов администраций муниципального района и городских округов арктических территорий Республики Коми, полученные благодаря серии интервью.

В рамках опроса населения была реализована многоступенчатая, районированная выборка с квотным отбором единиц наблюдения на последней ступени. Опрашивались респонденты в возрасте 16–72 лет, постоянно проживающие на исследуемых территориях. Общий объем выборки составил 651 человек1. Период проведения исследования – октябрь – ноябрь 2021 года. Информация о характеристиках выборочной совокупности представлена в таблице 1.

Таблица 1 / Table 1

Соотношение значений параметров выборки и структуры населения арктических территорий Республики Коми (16–72 лет) / The ratio of the values of the sampling parameters and the population structure of the Komi Republic Arctic territories (age 16–72)

|

Возраст, лет |

Пол |

Численность населения, человек |

Структура населения по возрасту, % |

Численность выборки, чел. |

Структура выборки, % |

Отклонение структуры выборки от генеральной совокупности, % |

|

16–29 |

Мужской |

10 576 |

9,68 |

61 |

9,37 |

0,31 |

|

Женский |

9 635 |

8,82 |

55 |

8,45 |

0,37 |

|

|

30–44 |

Мужской |

19 054 |

17,44 |

109 |

16,74 |

0,70 |

|

Женский |

17 321 |

15,85 |

102 |

15,67 |

0,19 |

|

|

45–59 |

Мужской |

16 335 |

14,95 |

94 |

14,44 |

0,51 |

|

Женский |

18 749 |

17,16 |

108 |

16,59 |

0,57 |

|

|

60–722 |

Мужской |

6 818 |

6,24 |

48 |

7,37 |

1,13 |

|

Женский |

10 765 |

9,85 |

74 |

11,37 |

1,51 |

|

|

Всего |

109 253 |

100,00 |

651 |

100,00 |

Среднее 0,66 |

|

Источник: составлено автором на основе данных Росстата и авторского полевого исследования.2

Использовался смешанный метод сбора данных: преобладало личное интервьюирование по формализованному опроснику, для части респондентов анкета оставлялась для самостоятельного заполнения по месту жительства с предварительным кратким инструктажем и последующей проверкой заполнения (с учетом начавшегося на заключительном этапе сбора информации обострения эпидемиологической ситуации в связи с распространением COVID-19). Для целей дальнейшего анализа в рамках опросника идентифицировались такие характеристики респондентов, как пол, возраст, уровень образования, основной род занятий, уровень дохода, а также оцениваемый жизненный уровень. В предметной области исследования (допустимость для респондента отъезда из места проживания, оценка причин стремления уехать и др.) преобладали закрытые вопросы с набором вариантов ответа, перечень которых был уточнен и определен в ходе предварительного разведывательного исследования. В то же время у респондентов оставалась возможность выбора варианта «Другое», предусматривающего возможность открытого ответа. В рамках вопроса, предполагающего оценку выраженности тех или иных установок ( «Оцените причины Вашего желания уехать из региона проживания, поставьте ответ в каждой строчке по 5-балльной шкале, где 1 – вообще не важно, 5 – очень важно» ), применялась пятизначная шкала Ликерта, у респондента была возможность дать множественный ответ, оценив значимость каждой из представленных причин.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблема оттока населения для арктических территорий Республики Коми является одной из ключевых. Последние годы характеризуются в целом неблагоприятной динамикой социально-экономических процессов: закрытие основного градообразующего предприятия ГО Инта (ОАО «Шахта “Интауголь”») в 2019 году, уменьшение объемов добычи угля в ГО Воркута и экономическая стагнация в периферийном Усть-Цилемском муниципальном районе. Экономические проблемы усугубляются экологическими (Волков и др., 2023, с. 288–291), постоянное влияние на отток населения оказывают дискомфортные климатические условия проживания (Скуфьина и Баранов, 2020, с. 23). Сальдо миграции по арктическим муниципалитетам Республики Коми имеет устойчиво отрицательный характер, локальные и временные исключения редки (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2

Сальдо миграции населения в разрезе арктических муниципалитетов Республики Коми за период 2015–2021 годов / The balance of population migration in the context of the Arctic municipalities of the Komi Republic, 2015–2021

|

Муниципальное образование |

Значения сальдо миграции по годам |

||||||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

|

|

ГО Воркута |

–1 811 |

–1 451 |

–2 854 |

–2 610 |

–1 549 |

–515 |

–816 |

|

ГО Инта |

–639 |

–591 |

–663 |

–413 |

–604 |

–174 |

–190 |

|

ГО Усинск |

–690 |

–505 |

–628 |

–516 |

–1 020 |

25 |

–411 |

|

Усть-Цилемский МР |

–222 |

–117 |

–196 |

–97 |

–32 |

–7 |

–59 |

|

Всего |

–3 362 |

–2 664 |

–4 341 |

–3 636 |

–3 205 |

–671 |

–1 476 |

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

Тот же характер имеют и значения сальдо миграции населения в трудоспособном возрасте (табл. 3).

Таблица 3 / Table 3

Сальдо миграции населения в трудоспособном возрасте в разрезе арктических муниципалитетов Республики Коми за период 2015–2021 годов / The balance of working age population migration in the context of the Arctic municipalities of the Komi Republic, 2015–2021

|

Муниципальное образование |

Значения сальдо миграции по годам |

||||||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

|

|

ГО Воркута |

–1 030 |

–918 |

–1 856 |

–1 687 |

–865 |

–256 |

–383 |

|

ГО Инта |

–454 |

–443 |

–414 |

–297 |

–389 |

–70 |

–107 |

|

ГО Усинск |

–430 |

–261 |

–340 |

–241 |

–623 |

186 |

–74 |

|

Усть-Цилемский МР |

–166 |

–72 |

–136 |

–57 |

–19 |

17 |

–25 |

|

Всего |

–2 080 |

–1 694 |

–2 746 |

–2 282 |

–1 996 |

–123 |

–589 |

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

Наименее отрицательная картина складывается в отношении молодежи 15–34 лет, здесь наблюдается переход к миграционному приросту в 2020–2021 годах (табл. 4). При этом мы должны учитывать общее сдерживающее влияние COVID-19 на интенсивность миграционных процессов (Chakraborty and Maity, 2020, p. 5–6 ).

Таблица 4 / Table 4

Сальдо миграции населения арктических территорий Республики Коми в разрезе возрастных групп за период 2015–2021 годов / The balance of population migration in the Arctic territories of the Komi Republic by age groups, 2015–2021

|

Возрастная группа, лет |

Значения сальдо миграции по годам |

||||||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

2020 |

2021 |

|

|

15–34 |

–1 108 |

–766 |

–1 339 |

–1 157 |

–689 |

177 |

78 |

|

35–54 |

–786 |

–731 |

–1 140 |

–957 |

–1 021 |

–203 |

–534 |

|

55–69 |

–1 126 |

–936 |

–1 138 |

–1 032 |

–916 |

–526 |

–629 |

Источник: составлено автором на основе данных Росстата.

В то же время актуальная ситуация остается пока вне поля зрения исследователей и управленцев: временной лаг между общественными процессами и их отражением в статистических данных слишком велик для того периода глобальных потрясений и стремительных трансформаций социальноэкономических процессов на всех уровнях пространственной организации, через который в настоящее время проходит Россия. Названные обстоятельства определяют важность рассмотрения данных полевого исследования, которые, во-первых, позволяют корректно интерпретировать статистические данные, аво-вторых,облегчаютдальнейшеепрогнозированиемиграционныхпроцессов.

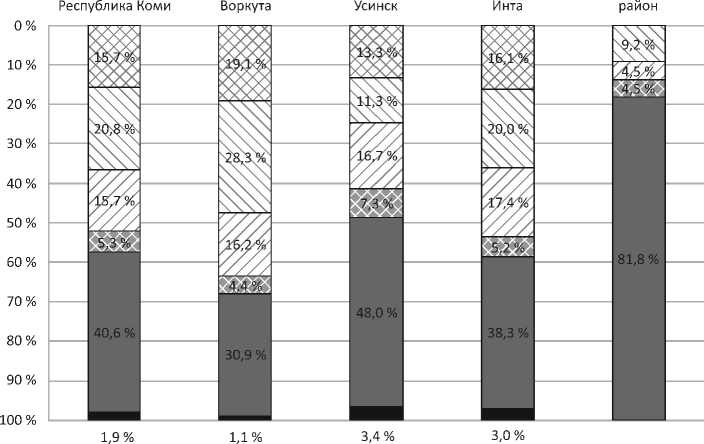

В ходе полевого исследования арктических территорий Республики Коми были выявлены миграционные установки постоянно проживающего на указанных территориях населения. В частности, респондентам задавался вопрос «В будущем Вы допускаете для себя, своей семьи переезд в другой регион3 или страну?». Распределение ответов в территориальном разделении отражено на рисунке 2.

Полученные данные говорят о довольно сильной выраженности миграционных установок на отъезд среди населения рассматриваемых территорий. Мы видим соответствие установок отмеченным ранее негативным тенденциям социально-экономического развития муниципалитетов: 47,4 % населения ГО Воркута имеют определенные планы на переезд или рассматривают возможности для этого, в ГО Инта данный показатель составляет 36,1 %. В целом по арктическим территориям Республики Коми положительную установку на отъезд из региона проживания имеют 36,5 % респондентов (выбрали варианты ответов «Да, уже есть конкретные планы на этот счет» и «Скорее да, рассматриваю возможности для этого» ). Сопоставление этих значений с материалами исследования арктических территорий Республики Карелия (Волков и др., 2022b) и Архангельской области говорит об относительно высокой доле респондентов, желающих уехать из региона проживания.

Усть-Цилемский

^ Да, уже есть конкретные планы на этот счет Q Скорее да, рассматриваю возможности для этого

5] Возможно, но подробно ещё не думал(а) об этом

Скорее нет

Точно нет

Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Миграционные установки населения арктических территорий Республики Коми, 2021 год, в % / Fig. 2. Migration attitudes of the population of the Arctic territories of the Komi Republic, 2021, %

Источник: здесь и ниже составлено автором по материалам полевого исследования.

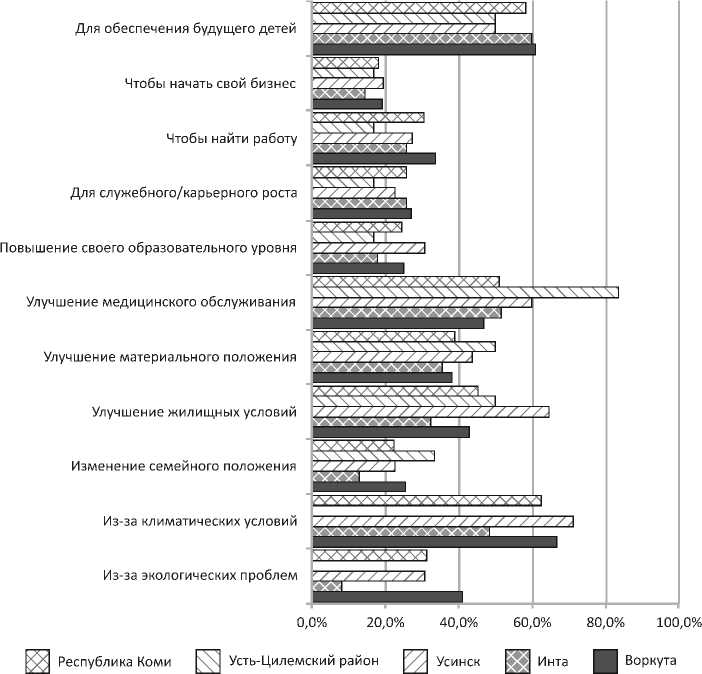

Изучение причин, обусловливающих стремление к отъезду из региона проживания, осуществлялось нами в разрезе территорий проживания респондентов, а также в разрезе возрастных, образовательных и доходных групп. Пространственная специфика причин формирования миграционной установки представлена на рисунке 3. При расчете значений учитывались:

– оценки респондентов, выразивших положительную установку на миграцию;

– четырех- и пятибалльные оценки значимости причин желания уехать, соответствующие уровню значимости «важно» и «очень важно».

Наиболее значимыми причинами формирования установки на миграцию для населения арктических территорий Республики Коми являются желание изменить климатические условия (важны и очень важны для 62,4 % желающих уехать за пределы субрегиона), стремление обеспечить будущее детей (58,1 %), а также необходимость улучшения медицинского обслуживания (51,2 %). С относительным отставанием по значимости за ними следуют стремление изменить жилищные условия (45,2 %) и улучшить материальное положение (38,9 %). При этом в разрезе муниципальных образований мы можем увидеть свою специфику причин формирования миграционных установок. Ведущей причиной желания уехать из региона проживания

Рис. 3. Причины формирования установки на миграцию из региона проживания и их дифференциация по арктическим муниципалитетам Республики Коми, % / Fig. 3. Factors in the formation of attitudes towards migration from the region of residence and their differentiation in the Arctic municipalities of the Komi Republic, % для населения Усть-Цилемского муниципального района является стремление улучшить медицинское обслуживание. Доминирование данной причины, как показали исследования (например, Волков и др., 2022), характерно для большинства периферийных и деиндустриализированных территорий АЗРФ. Ведущее значение для настроенной на миграцию части населения ГО Инта имеет обеспечение будущего детей (для 59,7 % респондентов), что, вероятно, обусловлено закрытием градообразующего предприятия и сужением перспектив социально-экономического развития муниципалитета. Стремление сменить климатические условия проживания вносит «наибольший вклад» в миграционные настроения населения ГО Воркута (66,5 %) и ГО Усинск (71 %). Неожиданно малозначимыми для населения большинства территорий оказались экологические причины, в то время как для арктических территорий Архангельской области и ряда территорий Арктической Карелии они среди доминирующих (Волков и др., 2022, с. 175).

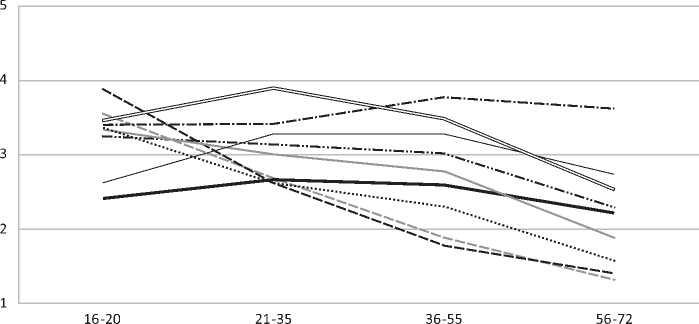

Дифференцированы причины желания уехать из региона проживания и в разрезе возрастных групп (рис. 4). Для молодежи 16–20 лет доминирующими мотивами является стремление повысить образовательный уровень, добиться служебного/карьерного роста и обеспечить будущее детей. Высокая значимость необходимости мигрировать для повышения образовательного уровня определяется в первую очередь недостаточностью учреждений высшего образования на территории арктического субрегиона Республики Коми (присутствуют только филиалы вузов с ограниченным перечнем образовательных услуг).

■ 1 Для обеспечения будущего детей ---Для служебного/карьерного роста

---Из-за климатических условий Из-за экологических проблем

---Повышение своего образовательного уровня ----Улучшение жилищных условий

--- Улучшение материального положения --- Улучшение медицинского обслуживания ....... Чтобы найти работу

Рис. 4. Оценки причин переехать из региона проживания в разрезе возрастных групп / Fig. 4. Estimates of the reasons to move from the region of residence, by age groups

Для взрослой молодежи в возрасте 21–35 лет наиболее значимы мотивы обеспечения будущего детей, необходимости сменить климатические условия проживания и улучшить медицинское обслуживание. Для лиц среднего возраста (36–55 лет) наиболее значимыми причинами являются те же, что и для предыдущей возрастной группы, однако доминирует стремление сменить климатические условия, оставляя на втором месте необходимость обеспечения будущего детей. Респонденты старших возрастных групп стремятся уехать по тем же основным причинам, однако необходимость улучшения медицинского обслуживания находится уже на втором, а забота о детях – на третьем по значимости месте. Важность причин повышения образовательного уровня, служебного/карьерного роста, материального благосостояния и нахождения работы устойчиво снижается при переходе от младших к старшим возрастным группам населения арктических территорий Республики Коми.

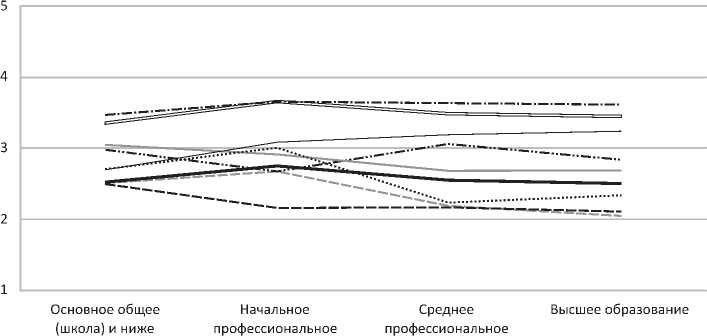

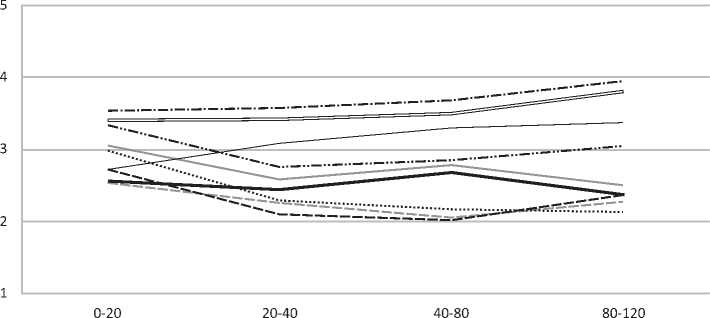

Рассмотрение миграционных установок в разрезе образовательных и доходных групп не выявляет какой-либо выраженной специфики причин желания мигрировать (рис. 5 и 6).

= Для обеспечения будущего детей

----Из-за климатических условий

---Повышение своего образовательного уровня

--- Улучшение материального положения

........ Чтобы найти работу

---Для служебного/карьерного роста

— Из-за экологических проблем

----Улучшение жилищных условий

--- Улучшение медицинского обслуживания

Рис. 5. Оценки причин переехать из региона проживания в разрезе образовательных групп / Fig. 5. Estimates of the reasons to move from the region of residence, by educational groups

= Для обеспечения будущего детей

---Из-за климатических условий

---Повышение своего образовательного уровня

--- Улучшение материального положения

....... Чтобы найти работу

---Для служебного/карьерного роста

— Из-за экологических проблем

_.._ Улучшение жилищных условий

--- Улучшение медицинского обслуживания

Рис. 6. Оценки причин переехать из региона проживания в разрезе доходных групп / Fig. 6. Estimates of the reasons to move from the region of residence, by income groups

Ключевыми причинами желания уехать для большинства доходных и образовательных групп остаются стремление изменить климатические условия проживания, забота о будущем детей и улучшение медицинского обслуживания.

Рассмотренная специфика миграционных установок населения арктических территорий Республики Коми позволяет сделать ряд выводов и перейти к обобщению итогов исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Миграционный отток населения арктических территорий и обусловленное им суженное воспроизводство человеческого капитала являются одними из ключевых проблем развития Российской Арктики в долгосрочной перспективе. Значимое снижение этого оттока требует комплекса масштабных мероприятий, а также осуществления связанных с ними бюджетных и коммерческих инвестиций. В то же время в текущий период развития страны, в условиях санкционного давления и угрозы социальной нестабильности, а также экономических потрясений, реализовать новые программы комплексного переосвоения Арктики и обновления социальной инфраструктуры представляется крайне затруднительным. В связи с этим автором предлагаются аналитические основы точечного, пространственно дифференцированного воздействия на наиболее важные причины миграции населения арктических территорий Республики Коми. Факторы, оказывающие самое сильное влияние на отток населения на тех или иных территориях и требующие относительно небольших организационных и финансовых затрат для их преодоления, должны быть нивелированы в первую очередь. Они соответствуют доминирующим причинам формирования установок на миграцию в разрезе муниципальных образований, а также в разрезе целевых социальных групп.

Так, для периферийных территорий (в первую очередь Усть-Цилемского муниципального района) приоритетными мерами являются создание дополнительных ФАПов и районных больниц и формирование на их основе расширенных возможностей применения дистанционных услуг по диагностике и консультированию населения в случае отсутствия профильных специалистов. Для ГО Усинск необходимы дополнительные инвестиции в обновление и капитальный ремонт жилья. С учетом общей экономической перспективности данного муниципалитета и наличия в нем устойчиво работающих предприятий, а также существования проблем с жильем в других экономически перспективных городах Арктики (например, в Северодвинске) следует разработать федеральные меры по адресной поддержке программ застройки и реновации в опорных поселениях, имеющих приоритетное экономическое значение. Для всех арктических территорий Республики Коми актуально расширение перечня оказываемых медицинских услуг в местных учреждениях здравоохранения, однако данная мера сталкивается с противоречиями, обусловленными малочисленностью населения. В частности, врачам узких специальностей для поддержания квалификации необходима постоянная врачебная нагрузка, в то время как при работе на периферийных территориях она носит спорадический характер.

Общей для управления всеми арктическими территориями рекомендацией является создание фонда резервного софинансирования арктических проектов резидентов АЗРФ, призванного компенсировать рост издержек инвесторов, обусловленный санкциями и экономической нестабильностью. Это повысит выживаемость таких проектов, что, в свою очередь, приведет к созданию дополнительных рабочих мест и повышению налоговых поступлений в местные и региональные бюджеты. В совокупности указанные меры позволят сформировать более благоприятные перспективы развития арктических территорий, а это повысит уверенность людей не только в своем будущем, но и в будущем своих детей на территориях проживания и сдержит дальнейший миграционный отток населения, имеющий воспроизводящийся характер.

Перспективой исследований является определение пространственной дифференциации причин миграции в других регионах АЗРФ и дальнейшее фактологическое и аналитическое наполнение научных основ управления арктическим макрорегионом. В том числе углубленный анализ актуальных нормативно-правовых основ регулирования в приоритетных для устойчивого развития человеческого капитала сферах общественного воспроизводства арктических территорий Республики Коми, сопоставление выявленных «узких» мест в воспроизводстве человеческого капитала с экономическими и материально-техническими возможностями их нивелирования.

Список литературы Миграционные установки населения арктических территорий Республики Коми и их пространственная дифференциация

- Блинова М. С. Современные социологические теории миграции населения. М.: КДУ 2009. 160 с.

- Волков А. Д., Симакова А. В. Арктический моногород: восприятие населением своего будущего в перспективах его развития // Регионология. 2022. Т. 30, № 4. С. 851-881. https://doi.org/10.15507/2413-1407.121.030.202204.851-881.

- Волков А. Д., Симакова А. В., Тишков С. В. Пространственная дифференциация факторов миграции населения арктического региона (на примере Карельской Арктики) // Регион: экономика и социология. 2022. № 3. С. 155186. https://doi.org/10.15372/REG20220307.

- Волков А. Д., Тишков С. В, Каргинова-Губинова В. В. и др. Экологическое благополучие арктических территорий: соотношение официальных данных и оценок населения (на примере Республики Коми и Архангельской области) // Регион: экономика и социология. 2023. № 2. С. 264-301. https://doi. org/10.15372/REG20230211.

- Дружинин П. В. Особенности расселения населения в РФ и Финляндии: влияние географических факторов и университетов // Регион: экономика и социология. 2020. № 3. С. 165-189. https://doi.org/10.15372/REG20200307.

- Иванова М. В., Клюкина Э. С. Современные предпосылки будущего арктических трудовых ресурсов // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2017. № 6. С. 180-198. https://doi.org/10.14515/ monitoring.2017.6.08.

- Карцева М. А., Мкртчян Н. В., Флоринская Ю. Ф. Межрегиональная миграция молодежи в России и выстраивание жизненных стратегий // Журнал Новой экономической ассоциации. 2021. № 4. С. 162-180. https://doi. org/10.31737/2221-2264-2021-52-4-7.

- Лексин В. Н., Порфирьев Б. Н. Новое обустройство Арктики: вызов и социально-экономический ресурс будущего России // Реструктуризация экономики и инженерное образование: проблемы и перспективы развития: сб. тр. науч.-практ. конф. с междунар. участием / Отв. ред. В. А. Левенцов, О. В. Калинина, С. В. Широкова. СПб.: Санкт-Петербург. политехн. ун-т Петра Великого, 2015. С.273-280.

- Минакир П. А., Демьяненко А. Н. Пространственная экономика: эволюция подходов и методология // Экономическая наука современной России. 2010. № 3. С. 7-25.

- Петров Ю. В. Демографическая оценка развития населенных пунктов в азиатской части Арктической зоны Российской Федерации // Арктика: экология и экономика. 2022. Т. 12, № 3. С. 387-399. https://doi.org/10.25283/2223-4594-2022-3-387-399.

- Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. М.: Наука, 1987. 199 с.

- Рыбаковский Л. Л. Факторы и причины миграции населения, механизм, их взаимосвязи // Народонаселение. 2017. Т. 20, № 2. С. 51-61.

- Симакова А. В. Миграционные намерения молодежи (пост)промышленных моногородов Арктической зоны России: остаться или уехать? // Социальная политика и социология. 2019. Т. 18, № 2. С. 134-144. Ы^:/Мо1 о^/10.17922/2071-3665-2019-18-2-134-144.

- Скуфьина Т. П., Баранов С. В. Специфика потребления населения: след жителей Арктики в больших данных Сбербанка // Проблемы развития территории. 2020. № 6. С. 21-34. https://doi.Org/10.15838/ptd.2020.6.110.2.

- Скуфьина Т. П., Баранов С. В., Самарина В. П. Анализ документов прогнозирования социально-экономического развития российской Арктики // Арктика и Север. 2022. № 48. С. 57-74. https://doi.org/10.37482/issn2221-2698.2022.48.57.

- Соколова Ф. Х. Миграционные процессы в Российской Арктике // Арктика и Север. 2016. № 25. С. 158-172.

- Степусь И. С., Симакова А. В., Гуртов В. А. и др. Миграционные потоки выпускников школ и вузов в регионах Российской Арктики: объемы, вектора и оценка соразмерности // Север и рынок: формирование экономического порядка. 2023. Т. 26, № 1. С. 80-94. https://doi.org/10.37614/2220-802Х.1.2023.79.005.

- Уханова А. В., Смиренникова Е. В., Воронина Л. В. Классификация факторов миграции населения Российской Арктики // Фундаментальные исследования. 2021. № 4. С. 123-129. https://doi.org/10.17513/fr.43011.

- Фаузер В. В., Лыткина Т. С., Смирнов А. В. Население Мировой Арктики: российский и зарубежный подходы к изучению демографических проблем и заселению территорий // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13, № 3. С. 158-174. https://doi.org/10.15838/ esc.2020.3.69.11.

- Фаузер В. В., Лыткина Т. С., Фаузер Г. Н. Особенности расселения населения в Арктической зоне России // Арктика: экология и экономика. 2016. № 2. С. 40-50.

- Фаузер В. В., Смирнов А. В. Миграции населения российской Арктики: модели, маршруты, результаты // Арктика: экология и экономика. 2020. № 4. С. 4-18. https://doi.org/10.25283/2223-4594-2020-4-4-18.

- Фаузер В. В., Смирнов А. В., Фаузер Г. Н. Демографическая оценка устойчивого развития малых и средних городов российского Севера // Экономика региона. 2021. Т. 17, № 2. С. 552-569. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-2-14.

- Цветков В. А., Дудин М. Н., Юрьева А. А. Стратегическое развитие арктического региона в условиях больших вызовов и угроз // Экономика региона. 2020. Т. 16, № 3. С. 681-695. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2020-3-1.

- Шеломенцев А. Г., Воронина Л. В., Смиренникова Е. В. и др. Факторы миграции в арктической зоне Российской Федерации // Ars Administrandi (Искусство управления). 2018. Т. 10, № 3. С. 396-418. https://doi.org/10.17072/2218-9173-2018-3-396-418.

- Bjerke L., Mellander C. Moving home again? Never! The locational choices of graduates in Sweden // The Annals of Regional Science. 2017. № 59. P. 707-729. https://doi.org/10.1007/s00168-016-0777-2.

- Bogdanova E., Filant K., Sukhova E. et al. The impact of environmental and anthropogenic factors on the migration of the rural Arctic population of Western Siberia // Sustainability. 2022. Vol. 14, № 12. Art. № 7436. https://doi.org/10.3390/ su14127436.

- Chakraborty I., Maity P. COVID-19 outbreak: Migration, effects on society, global environment and prevention // Science of the Total Environment. 2020. Vol. 728. Art. № 138882. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138882.

- Chanysheva A., Kopp P., Romasheva N. et al. Migration Attractiveness as a factor in the development of the Russian Arctic mineral resource potential // Resources. 2021. Vol. 10, № 6. Art. № 65. https://doi.org/10.3390/resources10060065.

- Heleniak T. The future of the Arctic populations // Polar Geography. 2021. Vol. 44, № 2. P. 136-152. https://doi.org/10.1080/1088937X.2019.1707316.

- Krasnoshtanova N. Sustainability of local communities in a new oil and gas region: The case of Eastern Siberia // Sustainability. 2023. Vol. 15, № 12. Art. № 9293. https://doi.org/10.3390/su15129293.

- Kumo K., Litvinenko T. Post-Soviet population dynamics in the Russian Extreme North: A case of Chukotka // Polar Science. 2019. Vol. 21. P. 58-67. https://doi. org/10.1016/j.polar.2018.11.002.

- Lee E. S. A theory of migration // Demography. 1966. № 3. P. 47-57.

- Maatta K., Uusiautti S. Arctic education in the future // Human migration in the Arctic: The past, present, and future / Ed. by S. Uusiautti, N. Yeasmin. Singapore: Palgrave Macmillan, 2019. P. 213-238. https://doi.org/10.1007/978-981-13-6561-4_9.

- Schmidt J., Aanesen M., Klokov K. B. et al. Demographic and economic disparities among Arctic regions // Polar Geography. 2015. Vol. 38, № 4 P. 251-270. https:// doi.org/10.1080/1088937X.2015.1065926.

- Zamyatina N., Yashunsky A. Migration cycles, social capital and networks. A new way to look at Arctic mobility // New Mobilities and Social Changes in Russia's Arctic Regions / Ed. by M. Laruelle. London, New York: Routledge, 2017. P. 59-84.