Мигранты из государств Закавказья в Самарской области

Автор: Мухаметшина Наталья Семеновна, Явкин Николай Викторович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 6 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Статья подготовлена по материалам социологического исследования. Рассматриваются практики социокультурной интеграции представителей закавказских этнических общин в Самарской области, условия и факторы, определившие выбор стратегии взаимодействия с представителями принимающего сообщества, роль диаспорных общин в интеграционных процессах.

Этническая культура, диаспора, социокультурная интеграция, стратегии интеграции, традиции, поликультурный регион

Короткий адрес: https://sciup.org/148204977

IDR: 148204977 | УДК: 325.1

Текст научной статьи Мигранты из государств Закавказья в Самарской области

ничности» на жизнедеятельность региональных и локальных сообществ2.

Под «привнесенной этничностью» понимается нетрадиционная для того или иного региона этническая культура, маркерами которой выступают язык, манера и стандарты поведения, одежда (либо ее отдельные атрибуты), фиксируемые принимающим населением. Интерпретация и восприятие «привнесенной этничности» оказывают непосредственное влияние на характер взаимодействия. С другой стороны, доминирующая культура как система представлений, ценностей и образцов поведения принимающего, старожильческого населения оказывает давление на инокультурных «новожителей», подталкивая в значительной степени к выбору индивидуальных и групповых жизненных стратегий. Контекст социального взаимодействия, социальных контактов дополняется этническими сюжетами, оказывающими влияние на культуру повседневности всех участников, но наиболее активно вынуждено реагировать новожильческое, мигрантское население, используя различные способы (стратегии) и институты. Наиболее распространенные стратегии – адаптация, интеграция, самосегре-гация, анклавизация. Перечисленные стратегии теснейшим образом связаны в функциональном плане с диаспоризацией, а в субстанциональном – с институтом диаспоры. Феномен диаспоры стал в последние десятилетия важным фактором социально-политической жизни не только России, но и всего постсоветского пространства3.

В процессе адаптации и интеграции мигранты активно используют ресурсы диаспорных институций. Так, в рамках проекта «Общины выходцев из Закавказья в Самарской области: изучение опыта социокультурной интеграции (на примере армян, азербайджанцев, грузин)» (РГНФ, 2016 г.) было установлено, что из 50 опрошенных этнических армян, проживающих в Самаре и являющихся гражданами России, 48 человек (96%) знают о деятельности армянских общественных организаций. Среди такого же количества опрошенных этнических азербайджанцев знают о деятельности азербайджанских общественных организаций 33 человека (66%). Половина респондентов-армян считают, что армянские общественные организации активно участвуют в жизни общины и оказывают необходимую помощь. Еще четверть (12 человек, 24%) отметили, что общественники стараются оказывать помощь, но активной поддержки люди не ощущают. При этом четверть респондентов-армян (24%) дали противоположную оценку, отметив, что армянские общественные организации не принимают участие в жизни людей и не оказывают помощи. Среди респондентов-азербайджанцев примерно треть (18 человек, 36%) отметили активное участие азербайджанских общественных организаций в жизни общины и помощи людям. Почти столько же (16 человек, 32%) отметили, что общественные организации стараются оказывать помощь, но активной поддержки люди не ощущают, и 8 респондентов (16%)

Армяне

Общественные организации помогают преодолевать социокультурный дискомфорт

Общественные организации помогают снижать межэтническую напряженность

Общественные организации помогают адаптироваться в обществе

Общественные организации помогают решать проблемы

ill Согласен

I Не согласен

^ Затрудняюсь ответить

Азербайджанцы

О

Общественные организации помогают преодолевать социокультурный дискомфорт

Общественные организации помогают снижать межэтническую напряженность

Общественные организации помогают адаптироваться в обществе

Общественные организации помогают решать проблемы

ill Согласен

■ Не согласен 8 Затрудняюсь ответить

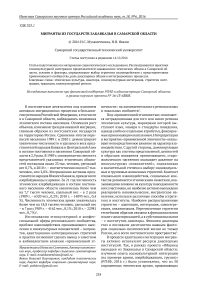

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Согласны ли Вы со следующими утверждениями» (в % к числу опрошенных)

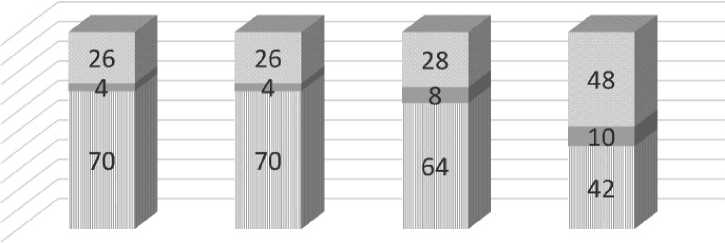

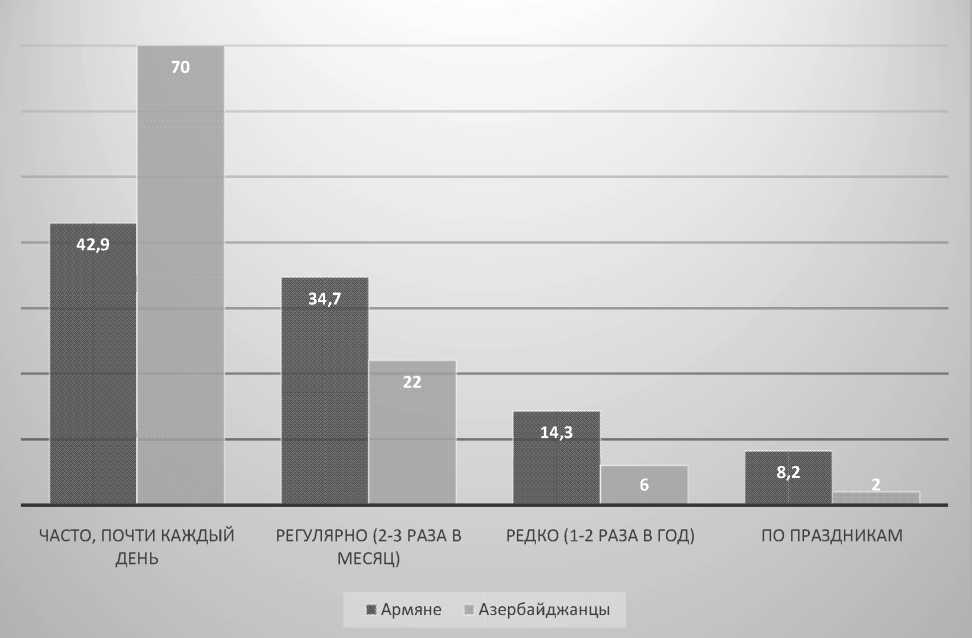

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос:

«Как часто в Вашей семье готовятся армянские/азербайджанские блюда?» (в % к числу опрошенных)

считают, что азербайджанские общественные организации не принимают участие в жизни людей и не оказывают им помощи.

Таким образом, подавляющее большинство опрошенных выходцев из государств Закавказья не только информированы о существовании общественных национально-культурных организаций и поддерживают с ними контакты, но и позитивно оценивают их деятельность и поддержку. Представители армянских диаспорных общин более активно используют ресурсы национально-культурных организаций, чем представители азербайджанских общин. Об этом свидетельствуют и ответы на вопрос об участии в деятельности общественных национально-культурных организаций: более двух третей респондентов-армян (34 человека, 68%) принимают в ней активное участие, посещают мероприятия. Среди респондентов-азербайджанцев активное участие в деятельности национально-культурных организаций принимает четверть (13 человек, 26%).

Представляет интерес позиция опрошенных по блоку вопросов «Согласны ли Вы со следующими утверждениями». Предлагались четыре утверждения: «Общественные организации помогают преодолевать социокультурный дискомфорт», «Общественные организации помогают снижать межэтническую напряженность», «Общественные организации помогают адапти- роваться в обществе», «Общественные организации помогают решать проблемы». Большинство респондентов-армян согласны с первыми тремя утверждениями, а вот представители азербайджанских общин более скептически отнеслись к работе общественных организаций. Однако и те и другие респонденты практически одинаково оценили помощь общественных организаций в решении проблем (рис. 1).

Этнологические и социологические исследования фиксируют рост социальной и межэтнической напряженности по линии местное население – инокультурные мигранты. Наиболее заметный уровень этнической нетерпимости представители принимающего населения испытывают и к представителям народов Кавказа, хотя и дифференцированно по этническим груп-пам4. Социокультурный дискомфорт в той или иной степени переживают представители обеих взаимодействующих сторон, что негативно отражается не только на индивидуальном, но и на групповом, социальном уровне. Представители местного населения и представители культурно отличимых, диаспорных групп очерчивают и воспроизводят культурные границы (язык, пища, элементы одежды, манеры поведения и др.).

Результаты опроса зафиксировали активное присутствие ряда маркеров культурной границы. Так, более 60% респондентов из обеих групп от-

Армяне

Есть ли среди Ваших КОЛЛЕГ ПО РАБОТЕ:

Представители других национальностей Татары

41,7

। 20,4 ।

Армяне

=

Представители других национальностей Татары Русские Армяне

Есть ли среди Ваших ДРУЗЕЙ:

=

60,4

а\72,3

39,6 ।27,7 ।

О

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□ Да ПНет

Азербайджанцы

Есть ли среди Ваших КОЛЛЕГ ПО РАБОТЕ:

Представители других национальностей Татары Русские

Азербайджанцы

20 ।

40 SSSSSSSSS!

........................................

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

за

।П5=

Есть ли среди Ваших СОСЕДЕЙ:

Представители других национальностей

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

□ Да ПНет

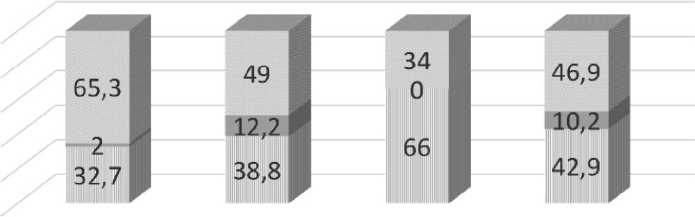

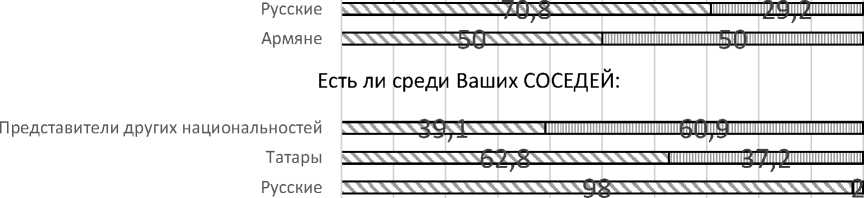

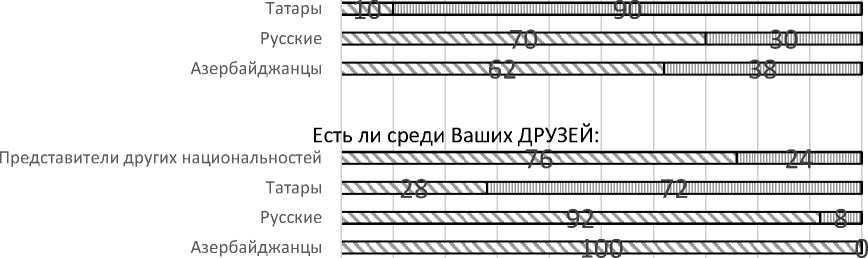

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: «Есть ли среди Ваших друзей/соседей/коллег по работе представители следующих национальностей?» (в % к числу опрошенных)

метили, что в интерьере их дома либо квартиры присутствуют элементы этнического стиля. Например, ковры, посуда, национальный флаг, картины. Более 60% респондентов армян и азербайджанцев готовят дома национальные блюда, например, такие как долма, хаш, плов, пахлава, бозбаш. Регулярность приготовления национальных блюд представлена на рис. 2.

Культурный потенциал диаспорных общин, презентация которого происходит в том числе и с помощью маркеров культурных границ, выполняет амбивалентные функции: а) способствует самоизоляции диаспорных групп и препятствует интеграции в принимающее сообщество; б) способствует сравнительно безболезненному вхождению в новую социальную среду. Второй вариант, в свою очередь, может реализовываться по нескольким сценариям, которые в самом общем виде можно свести к дихотомии: культурная ассимиляция – максимально возможное сохранение этнической культуры. «Замер» функциональной направленности культурного потенциала диаспорных общин армян и азербайджанцев в нашем исследовании опирался на такой индикатор, как общение с представителями иных этнических общностей. Как оказалось, большинство респондентов находятся в иноэтничном окружении на работе и местах проживания, многие имеют друзей среди представителей других национальностей. Результаты представлены на рис. 3.

Степень (теснота) общения оценивалась по пятибалльной шкале, где 5 – тесно общаюсь, 1 – почти не общаюсь. Среди респондентов-армян оказалось в два раза больше тех, кто тесно общается с соседями, чем среди респондентов-азербайджанцев (соответственно 78% и 38%). Примерно такие же показатели по тесноте общения с коллегами по работе (армяне – 82%, азербайджанцы – 58,3%). На тесное общение с друзьями, среди которых, напомним, есть представители разных национальностей, указывают практически все респонденты. Тесное общение и дружба с представителями принимающего сообщества – индивидуальная интеграционная стратегия, в конечном счете способствующая интеграции инокультурных выходцев – мигрантов из государств Закавказья.

Индикаторами адаптационно-интеграционных стратегий в инокультурной среде являются установки в брачно-семейном поведении. Негативное отношение к межнациональным бракам рассматривается как индикатор этнои-золяционизма5. Дискуссионным является вопрос о готовности вступать самим в межэтнический брак либо допускать такой вариант для своих род- ственников, друзей, знакомых. С одной стороны, такая открытость способствует интеграции в принимающую среду, снижению межэтнической напряженности, с другой – способствует ассимиляционным процессам. Среди опрошенных нами выходцев из Закавказья более 70% (как армян, так и азербайджанцев) позитивно относятся к межнациональным бракам.

Исследование опыта социокультурной интеграции этнических общин армян и азербайджанцев на примере конкретного российского региона позволяет предположить, что не столько потенциал этничности, сколько социальный капитал мигрантских общин способствует интеграции в региональное сообщество. В данном контексте под социальным капиталом понимаем межкультурное взаимодействие (друзья, соседи, коллеги). Результаты исследования показали, что среди друзей, соседей и коллег по работе значительное место как у армян, так и у азербайджанцев наряду с представителями своего народа занимают русские и представители других национальностей.

Список литературы Мигранты из государств Закавказья в Самарской области

- Режим доступа URL: http://demoscope/ru/meekly/ssp/rus_nac (дата обращения 10.09.2016).

- Мухаметшина Н.С., Кандауров С.П., Явкин Н.В. «Новые мигранты» в региональном сообществе: практики взаимодействия и интеграционный потенциал. Самара, 2011

- Мухаметшина Н.С., Кандауров С.П., Явкин Н.В. Стратегии освоения регионального социума мигрантами из постсоветских государств/Под ред. Н.С. Мухаметшиной. Самара: Изд-во СамНЦ РАН, 2015

- Урюпин К.В. Включенность временных трудовых мигрантов в религиозную жизнь регионального сообщества//Аспирантский вестник Поволжья. Самара, 2012. №3-4. С.177-179

- Мухаметшина Н.С. Мусульманское сообщество России под влиянием миграционных процессов (на примере Самарской области)//Россия и мусульманский мир. М., 2012. №6. С.22-27.

- Тишков В.А. Реквием по этносу. М.: Наука, 2003. С.435-490

- Мокин К.С. Групповые стратегии интеграции этнических миграционных сообществ. Саратов: Изд-во «Научная книга», 2006. С.93-124

- Диаспоры и разделенные народы на постсоветском пространстве/Отв. ред. К.С. Гаджиев, Э.Г. Соловьев. М., 2006

- Ягафова Е.А. Чувашская «диаспора» на постсоветском пространстве. Самара: ПГСГА, 2013.

- Мухаметшина Н.С. Этнокультурный фактор социального самочувствия самарцев//Вестник Российской нации. М., 2014. №4. С.124-150.

- Солдатова Г.У. Психологический потенциал сдерживания межэтнической напряженности в республиках России//Суверенитет и этническое самосознание: идеология и практика. М., 1995. С.283.