Михаил Карпович Житников (1869-1910) – военный врач и орнитолог Закаспия

Автор: Е.Э. Шергалин, Е.В. Климова

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 2552 т.34, 2025 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140310663

IDR: 140310663

Текст статьи Михаил Карпович Житников (1869-1910) – военный врач и орнитолог Закаспия

В истории отечественной орнитологии есть немало имён, чей вклад в изучение фауны остаётся недооценённым. Одним из таких исследователей был Михаил Карпович Житников – военный врач, служивший в Закаспийской области (ныне территория Туркменистана), который оставил заметный след в изучении местной авифауны. Его работы, опубликованные преимущественно в охотничьих журналах, содержали не только ценные наблюдения за птицами, но и предложения, направленные на рациональное природопользование. Однако сам натуралист в истории науки долгое время оставался в тени, известным лишь по фамилии, профессии и 13 публикациям общим объёмом почти в 200 страниц. В настоящей работе мы попытались восстановить основные этапы его биографии и оценить научное значение его трудов.

Михаил Карпович Житников родился 1 ноября 1869 года в городе Камышлове Пермской губернии (ныне Свердловская область) в семье мещан. Получив образование в Екатеринбургской гимназии, он продолжил обучение на медицинском факультете Казанского университета.

Однако через два года он перевёлся на третий курс Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, где стал стипендиатом казённой стипендии и успешно сдал экзамены на звание лекаря в 1895 году.

Екатеринбургская гимназия, в которой учился Миша Житников

Военно-медицинская академия в Санкт-Петербурге, в которой М.К.Житников получил медицинское образование

Интерес к природе у Михаила проснулся ещё в юности. Окрестности Камышлова, богатые дичью и рыбой, способствовали развитию у него склонности к охоте и наблюдению за животными. В 1891 году, будучи студентом, он опубликовал свою первую статью – «Весна в окрестностях Камышлова Пермской губернии» в двух частях в журнале «Приволжский вестник охоты». В этой статье Житников продемонстрировал тонкую наблюдательность и отличное владение пером.

В том же 1891 году вышла его заметка «Из-за Урала», в которой он описывает фенологические наблюдения за весенней и летней активностью птиц. Уже тогда в его текстах проскальзывает обеспокоенность сохранением охотничьих ресурсов и необходимостью соблюдения сроков охоты. Обе статьи написаны живо и ярко, читаются легко и с большим интересом.

Река Пышма в Камышлове. 1912 год. Фото С.М.Прокудина-Горского

10 декабря 1895 года, сразу после окончания Военно-медицинской академии, 26-летний врач Житников получил назначение от Военного министерства – его направили в 5-й Закаспийский стрелковый батальон, расквартированный в Мерве, глухом уголке Закаспийской области. Для молодого человека с тягой к естественным наукам это было не просто службой, а захватывающим познанием неизведанного края древних оазисов, где среди песков и предгорий Копетдага на границе с Персией обитали грифы, дикобразы, куланы и вараны. Особый колорит придавало и то, что Мервский оазис вошёл в состав империи лишь в 1884 году. Тогда это была terra incognita, о которой в столицах знали лишь по скудным отчётам военных топографов и публикациям в «Записках Императорского географического общества».

Вся дальнейшая жизнь М.К.Житникова была связана с этим регионом. Он занимал должность батальонного военного врача, работал в госпитале в Мерве, однако находил время и силы для занятий естествознанием. Он совершил ряд экспедиционных поездок, в ходе которых наблюдал за птицами и собирал коллекции. Особенно важным стало его пребывание в 1897-1898 годах в укреплении Чатлы на реке Атрек, где он провёл систематические наблюдения за птицами.

Подавляющее большинство публикаций М.К.Житникова вышло в журнале «Псовая и ружейная охота». Самая большая публикация по птицам низовьев реки Атрек появилась на страницах этого журнала в 1900 году. Автор в хронологическом порядке описывает осенние и весенние наблюдения, приводит интересные факты и приводит список из 125 видов птиц, описывает встречи гуся-пискульки, стерха и султанки.

Лидер советской орнитологии середины ХХ века профессор Георгий Петрович Дементьев в обзоре истории изучения птиц Туркменистана, предваряющей его большую о птицах республики, упоминает эту работу М.К.Житникова (Дементьев 1952): «Зимой 1898 года и весной 1899 года в низовьях Атрека в русском укреплении Чатлы (около развалин м аула Баят-хаджи, близ нынешнего Кизыл-атрека) производил орнитологические наблюдения М.Житников. Им собран очень интересный биологический материал, установивший присутствие в этой местности 125 видов птиц и в 1900 году им дано первое и притом очень хорошее описание зимовок и пролёта птиц в низовьях Атрека».

Спустя почти 60 лет лидер туркменских орнитологов академик АН Туркменской СССР профессор Анвер Кеюшевич Рустамов (2011) дополняет: «В долине Этрека [Атрека], в тогдашнем пограничном укреплении Чатлы, с октября по апрель 1897-1898 гг. служил военным врачом М.Житников, который, судя по всему, был хорошим охотником, знал птиц и интересовался ими как профессиональный натуралист. За время пребывания в Закаспии он совершил несколько поездок с целью наблюдения за птицами и опубликовал ряд работ, среди которых особый инте- рес представляет большая статья “Орнитологические исследования на р. Атрек” (Житников, 1900), где в хронологическом порядке представлены наблюдения, в основном, за водно-болотными птицами и приведён список, включающий 125 видов. В этой работе можно найти очень много интересных, оригинальных наблюдений, и она особенно важна тем, что даёт возможность проследить большие изменения по пролёту и зимовке птиц, которые произошли с тех времён в низовьях Этрека».

Не имея за плечами академической естественно-научной подготовки, Житников поддерживал контакты с другими натуралистами своего времени. Так, временно исполняющий обязанности учёного секретаря Зоологического музея Закаспийской области Константин Оскарович Ангер (1855–1942) высоко оценил потенциал Житникова и рекомендовал секретарю Московского общества испытателей природы Владимиру Дмитриевичу Соколову (1855–1917) обратить внимание на этого натуралиста и привлечь его к сбору зоологических коллекций, которые Житников и передал Закаспийскому областному музею в Асхабаде. Но из-за неправильного хранения коллекция шкурок птиц М.К.Житникова, пожертвованная музею, погибла.

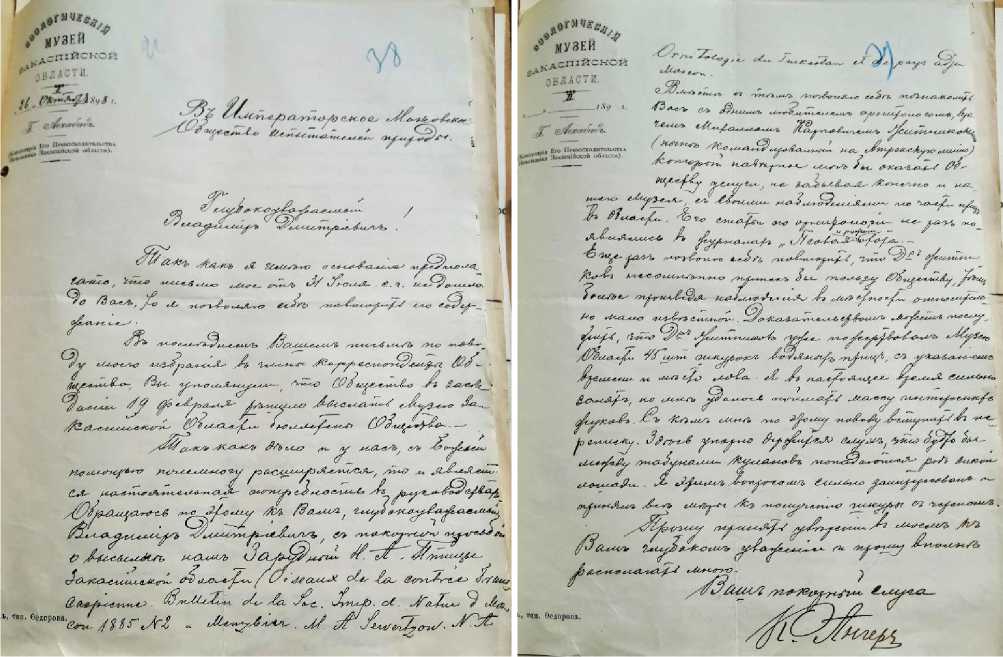

Приводим текст этого письма К.О.Ангера секретарю МОИП В.Д.Со-колову от 26 октября 1898 года, хранящегося в архиве МОИП.

26 октября 1898 г.

Глубокоуважаемый Владимир Дмитриевич!

Так как я имею основания предполагать, что письмо моё от 31 июля с.г. не дошло до Вас, то я позволю себе повторить его содержание.

В последнем Вашем письме по поводу моего избрания в члены корреспонденты Общества Вы упомянули, что Общество в заседании 19 февраля решило выслать Музею Закаспийской Области бюллетени Общества.

Так как дело и у нас, с Божьей помощью понемногу расширяется, то и является настоятельная потребность в руководствах. Обращаюсь поэтому к Вам, Глубокоуважаемый Владимир Дмитриевич, с покорной просьбой о высылке нам: Зарудный Н.А. Птицы Закаспийской области (Oiseaux de la contree Trans-Caspienne // Bulletin de la Soc. Imp. des Natur. de Moscou. 1885 № 2) * и Menzbier M.A. Sewertzow N.A. Ornithologie du Turkestan et des pays adjacents. Mosco u†.

Вместе с тем позволю себе познакомить Вас с одним любителем орнитологии, врачом Михаилом Карповичем Житниковым (ныне командированный на Атрекскую линию), который, наверное, мог бы оказать Обществу услуги, не забывая конечно и нашего Музея, с своими наблюдениями по части птиц в Области. Его статьи по орнитологии не раз появлялись в журнале «Псовая и ружей- ная охота». Ещё раз позволю себе повторить, что Д-р Житников, несомненно, принёс бы пользу Обществу, тем более производя наблюдения в местности относительно мало известной. Доказательством может послужить, что Д-р Житников уже пожертвовал Музею Области 45 шт. шкурок водяных птиц, с указанием времени и места лова. Я в настоящее время сильно занят, но мне удалось поймать массу интересных жуков. С кем мне по этому поводу вступить в переписку? Здесь упорно держится слух, что будто бы между табунами кулана попадаются род дикой лошади. Я этим вопросом сильно заинтересован и принял все меры к получению шкуры с черепом.

Прошу принять уверение в моём к Вам глубоком уважении и прошу вполне располагать мною.

Ваш покорный слуга К.Ангер

Стоит сказать несколько слов об авторе этого письма. Статский советник, инженер, финский швед Константин Оскарович Ангер (1855– 1942) вошёл в историю зоологии прежде всего как страстный коллекционер-энтомолог. Ангер поступил на службу в 1880-х годах в Российскую телеграфную компанию. Он принял активнейшее участие в сборе прежде всего энтомологических коллекций и организации местных краеведческих музеев в Ашхабаде, Иркутске и Таганроге. Везде он совмещал работу телеграфистом на железной дороге, собирал насекомых и одновременно на добровольных началах занимался устройством зоологических отделов местных краеведческих музеев. В Ашхабаде в 1890-е годы он исполнял функции учёного секретаря Зоологического музея Закаспийской области. Находясь на службе, Ангер занимался обширными коллекциями, в основном насекомыми. В его честь названы два рода насекомых и 33 вида (Дридзо 1993). По личной просьбе Ангера Житников тоже занимался сбором энтомологических коллекций (Ангер 1899).

Слева – Константин Оскарович Ангер (1855–1942). Бухара, 1905 год. Справа –Владимир Дмитриевич Соколов (1855–1917)

Адресат вышеприведённого письма Соколов Владимир Дмитриевич (1855–1917) – геолог, гидрогеолог. Заведовал Геологическим кабинетом Императорского Московского технического училища, был профессором и заведующим кабинетом геологии и палеонтологии Московских высших женских курсов. В 1893-1909 годах состоял секретарём Московского общества испытателей природы.

На протяжении 20 лет – с 1891 по 1910 год – Михаил Карпович Житников регулярно публиковал свои работы. Большинство из них посвящены распространению и численности охотничье-промысловых птиц: кеклика, фазана, малой горлицы, джека, саджи, бекасовых. Особый интерес вызывают его наблюдения за зимовкой крохалей, пролётами в долине Мургаба и встречами с фламинго. Во всех своих публикациях он подмечает интересные детали биологии птиц, что выдаёт в нём внимательного и анализирующего наблюдателя, настоящего учёного.

В статье «Из Закаспия» (1908) М.К.Житников вновь поднимает вопрос необходимости охраны природы и совершенствования охотничьего законодательства. Он указывает на стремительное сокращение численности некоторых видов птиц, приводит пример завоза малых горлиц из Ташкента в Мерв любителями птиц.

Если собрать все публикации Житникова вместе, получится сборник объёмом около 200 страниц – значительный труд для непрофессионального учёного, военного врача Мервского госпиталя.

Отслужив на военной службе 15 лет, 5 февраля 1910 года старший врач 7-го Закаспийского стрелкового батальона, Михаил Карпович Житников вышел в запас в чине коллежского советника, что соответствовало званию полковника в армии. Уже на следующий день после увольнения со службы, 6 февраля 1910 года, он закончил статью «Зимовка представителей рода Mergus в Закаспийской области» и отправил её в только что созданный Г.И.Поляковым «Орнитологический вестник». Казалось, что теперь ничто не будет отвлекать бывшего военного врача от занятий орнитологией.

Однако жить ему оставалось менее четырёх месяцев. 22 июня 1910 года в Мерве М.К.Житников умер от огнестрельного ранения. Обстоятельства его гибели достоверно не установлены. Похоронен он на военном кладбище в Мерве, его могила не сохранилась.

Из сорока с половиной лет жизни ровно половину Михаил Карпович лечил людей, охотился, наблюдал птиц и писал статьи и заметки о них. Скорее всего, что он не успел создать семью, так как о его кончине никто даже не сообщил в надлежащие инстанции и он продолжал числиться в списках врачей Российской империи вплоть до 1916 года. Только Сергей Александрович Бутурлин откликнулся на смерть Михаила Карповича кратким сообщением в № 3 «Орнитологического вестника» за 1910 год (Бутурлин 1910).

Запись о смерти 41-летнего М.К.Житникова в метрической книге сделал полковой священник Виктор Михайлович Кашубский (1873–1938), расстрелянный 25 мая 1938 года в Енисейске и внесённый в список новомучеников, исповедников, за Христа пострадавших в годы гонений на Русскую православную церковь в XX веке.

Михаил Карпович Житников был не просто военным врачом и охотником – он был настоящим натуралистом, внимательно и ответственно относившимся к природе. Его работы, выполненные в условиях удалённой и малодоступной территории, оказались не только ценным источником данных по авифауне региона, но и первыми предостережениями о надвигающейся экологической опасности.

Несмотря на то, что имя М.К.Житникова почти забыто, его статьи и наблюдения остаются актуальными для современных исследователей, особенно в контексте исторических изменений в составе и численности птиц Центральной Азии.

Светлая память Михаилу Карповичу Житникову, военному врачу и орнитологу.

Авторы признательны Ю.М.Барановой за предоставленное письмо К.О.Ангера из архива МОИП и М.В.Поддубному за помощь с литературой.

Орнитологические публикации М.К.Житникова

Житников М.К. 1891. Весна в окрестностях Камышлова Пермской губернии // Приволжский вестник охоты 19: 296-298, 20: 312-314.

Житников М.К. 1897. Закаспийские куропатки // Псовая и ружейная охота (Тула) 6: 30-39.

Житников М.К. 1897. Осенний пролёт в долине реки Мургаба. Очерк // Псовая и ружейная охота (Тула) 4: 56-67, 5: 62-69.

Житников М.К. 1899. Закаспийский фазан (Phasianus komarovi Bgdn.) // Псовая и ружейная охота (Тула) 3: 96-101, 5: 78-83, 6: 48-57, 7: 60-66, 8: 75-81.

Житников М.К. 1900. Орнитологические наблюдения на реке Атреке (зима 1898 и весна 1899) // Псовая и ружейная охота (Венев) 10: 1-16, 11: 17-32, 12: 33-57.

Житников М.К. 1900. Саджа (Syrrhaptes paradoxus) в Ахал-Текинском оазисе // Псовая и ружейная охота (Тула) 7: 37-41.

Житников М.К. 1901. Необходимые разъяснения // Псовая и ружейная охота (Тула) 3: 5-12.

Житников М.К. 1901. О зимовках представителей рода Scolopax (бекасы) в Закаспийской области // Псовая и ружейная охота (Тула) 8: 21-23.

Житников М.К. 1901. Фламинго (Phoenicopterus roseus Pall.) в низовьях р. Теджена // Псовая и ружейная охота (Тула) 1: 103-105.

Житников М.К. 1903. Turtur cambayensis Gm. и Anas falcata Georgi в Закаспийской области // Псовая и ружейная охота (Венев) 26: 347-348.

Житников М.К. 1904. Дрофа-красотка (Otis macqueeni J.Gray) в Закаспийском крае // Охота . М., 12: 187-189.

Житников М.К. 1908. Из Закаспия // Наша охота 6: 51-55.

Житников М.К. 1910. Зимовка представителей рода Mergus в Закаспийской области // Ор-нитол. вестн . 2: 141-143.

Житников М.К. 2004. Зимовка представителей рода Mergus в Закаспийской области // Рус. орнитол. журн . 13 (274): 927-929.

Житников М.К. 2025. Весна в окрестностях Камышлова Пермской губернии // Рус. орнитол. журн . 34 (2552): 3113-3121.

Житников М.К. 2025. Малая горлица Streptopelia senegalensis в Мерве (Закаспийская область) // Рус. орнитол. журн . 34 (2546): 2857-2858.

Житников М.К. 2025. Малая горлица Streptopelia senegalensis и касатка Anas falcata в Закаспийской области // Рус. орнитол. журн . 34 (2545): 2803-2804.

Житников М.К. 2025. Мургабский фазан Phasianus colchicus principalis в долине реки Мур-габ // Рус. орнитол. журн . 34 (2547): 2910-2912.

Житников М.К. 2025. О зимовках бекасовых Scolopacinae в Закаспийской области // Рус. ор-нитол. журн . 34 (2549): 2977-2979.