Микоризообразование у сосудистых растений береговой зоны западного побережья Белого моря

Автор: Веселкин Денис Васильевич, Марковская Евгения Федоровна, Бетехтина Анна Анатольевна, Сонина Анжелла Валерьевна, Сергиенко Людмила Александровна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (161), 2016 года.

Бесплатный доступ

Исследована встречаемость гиф, арбускул и везикул арбускулярных грибов в корнях и встречаемость корневых волосков у шести доминирующих видов травянистых растений приливно-отливной зоны западного побережья Белого моря. Немикоризные виды - Salicornia europaea, Triglochin maritima. Виды с высокой встречаемостью арбускулярной микоризы - Glaux maritima, Plantago maritima, Tripolium vulgare. Низкая встречаемость микоризы найдена у Puccinellia maritima. Произрастание микоризных сосудистых растений в полосе редко затапливаемой супралиторали или полосе регулярно затапливаемой верхней литорали не сказывается на формировании микоризы. Корневые волоски более активно образуются у немикоризных видов по сравнению с микоризными и в зоне суп-ралиторали по сравнению с нижележащей зоной верхней литорали.

Сосудистые растения, арбускулярная микориза, береговая зона, засоление, белое море

Короткий адрес: https://sciup.org/14751121

IDR: 14751121 | УДК: 58.071

Текст научной статьи Микоризообразование у сосудистых растений береговой зоны западного побережья Белого моря

Микориза – приспособление большинства наземных растений для поглощения минеральных элементов и воды из почвы. Разные типы симбиозов с микоризными грибами формируют 80–86 % видов сосудистых растений [7], [12], [26]. Самый распространенный тип микориз – арбускулярные (АМ), характерные преимущественно для травянистых растений. Морфологическая картина трансформации корней при образовании АМ состоит в проникновении внутрь первичной коры корней гиф арбускулярно-микоризных грибов и образовании специализированных структур: ар-бускул (древовидных разветвлений гиф в клетках коры) и везикул (округлых расширений гиф).

Типологические и количественные характеристики микориз тесно коррелируют с характеристиками жизненных стратегий и экофизиоло-гическими свойствами растений [1], [5], [14], [15], [17]. Многообразна роль микоризы для сообществ растений, формирования их структуры, разнообразия и устойчивости [9], [18], [22], [25]. Тезис о сопряженности разнообразия растений с разнообразием их симбиотических связей – важный компонент современных представлений об организации наземных сообществ.

Одно из направлений исследований, позволяющее лучше понять механизмы адаптации растений к условиям существования, – анализ адаптаций к экстремальным условиям. В этом отношении удобный тип местообитания для про-

верки некоторых представлений об экологической роли микориз – литораль. Из-за промывного режима в переувлажненных литоральных местообитаниях возможны низкий уровень основных элементов минерального питания и возникновение анаэробных зон в корнеобитаемом слое. Важный общий неблагоприятный для большинства растений фактор – соленость воды и засоленность субстратов. Для развития микоризы критическим условием может быть несформированность, не-сомкнутость растительного покрова, поскольку в пионерных раннесукцессионных сообществах микоризообразование не является обязательным для успешной адаптации растений [6], [22].

В 2015 году исследованы микоризы у трав приливно-отливной зоны западного побережья Белого моря. Цель работы: на основе литературных и оригинальных оценок микоризного статуса растений проанализировать встречаемость микориз разных типов на литорали с учетом положения в градиенте «супралитораль – верхняя литораль».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, МЕСТО ИССЛЕДОВАНИЯ

Сбор материала выполнен во время комплексной экспедиции кафедры ботаники и физиологии растений Петрозаводского государственного университета в июле 2015 года на берегу Онежской губы Белого моря в окрестностях с. Колеж-ма, в устье р. Колежмы, в 80 км восточнее г. Беломорска (Беломорский р-н, Республика Карелия). Климат умеренно-континентальный с чертами морского. Зима продолжительная, относительно мягкая. Белое море зимой замерзает. Лето короткое и прохладное. Среднегодовая температура от 0 до +3 °C. Продолжительность безморозного периода 105–115 дней. Годовое количество осадков 450–550 мм.

Основное место сбора материала – трансекта на берегу моря рядом с о. Лопский, от уреза воды до коренного берега, включающая верхнюю литораль и супралитораль. Часть образцов собрана в пределах геоморфологического образования «томболо» («перейма»), которое представляет перемычку между коренным берегом и о. Лоп-ский, образовавшуюся в результате эвстатичес-кого поднятия западного побережья Белого моря (2–4 мм в год).

Супралитораль – территория, которая во время ежедневных приливов не заливается, но затапливается при нагонах и сизигийных приливах. Супралитораль четко отделяется от плакорной растительности приморской террасы линией штормовых выбросов. Субстрат – суглинок с легким песком (30 %) и гравием (25 %). Микрорельеф не выражен. Дренаж слабый, но застойного переувлажнения нет. Наблюдается периодическое переувлажнение из-за таяния снега, дождей и штормов. Среднее проективное покрытие растений 40 %.

Верхняя литораль – примыкающая к супралиторали полоса, непродолжительно, то есть на несколько часов, затапливаемая во время ежедневных приливов. Субстрат – задернованный суглинок с гравием (10 %) и песком (10 %). Микрорельеф – кочки дерновинных злаков и осок. Дренаж слабый. Из-за приливов значительную часть вегетационного периода сохраняется застойное переувлажнение. Вода удерживается в органическом / торфяном горизонте. Среднее проективное покрытие растений 36 %.

Томболо расположено между коренным берегом и о. Лопский. Длина томболо – около 2 км. Основной субстрат – илистый суглинок, перекрытый аллювиальными илистыми отложениями в центральной части томболо и песчаными по речному и лагунному берегам. Растительность представлена сообществами с Festuca rubra и Carex mackenziei у коренного берега, группировками Salicornia europaea на бессточных центральных ровных поверхностях, осоково-злаковыми сообществами на задернованных руслах бывших высохших водотоков и разнотравно-злаковыми сообществами на более высоких ровных участках томболо с доминированием Triglochin maritima , Spergularia marina , Potentilla egedei , Puccinellia maritima . В центральной части томболо увлажнение застойное, в береговой части обильное. Среднее проективное покрытие растений – ближе к берегам до 90 %, в центре – 50–60 %.

Модельные виды. Микориза исследована в корнях 6 видов растений: Glaux maritima L. (млечник морской), Plantago maritima L. (подорожник морской), Puccinellia maritima (Huds.) Parl. (бескильница морская), Salicornia europaea L. (солерос европейский), Triglochin maritima L. (триостренник морской), Tripolium vulgare Ness (cолончаковая астра обыкновенная). Названия видов приводятся по сводке С. К. Черепанова [10]. Triglochin maritimа (Juncaginaceae) – евразиат-ский бореальный вид; травянистый поликарпик; подземно-столонное слабо-розеточное растение, образующее небольшие дерновины с толстым корневищем. Plantago maritima (Plantaginaceae) – евразиатский гипоарктический вид; травянистый поликарпик; многолетник с моноподиальным корневищем и разветвленным и партикулирую-щим каудексом. Glaux maritima (Primulaceae) – евразиатский бореальный вид; подземно-столонный травянистый поликарпик. Tripolium vulgare (Asteraceae) – евразиатский бореальный вид; однолетник с быстро отмирающим главным корнем и обильными придаточными корнями. Puccinel-lia maritima (Роасеae) – амфиатлантический бореальный вид; травянистый рыхлодерновинный наземноползучий поликарпик с короткоползучим корневищем. Salicornia europaea (Chenopodiaceae) – европейский бореальный вид; травянистый од- нолетник с небольшим главным корнем и придаточными корнями [2].

Анализ микоризообразования . Растения выкапывали и гербаризировали с корневыми системами. Проба каждого вида растений – 2–15 особей. У каждой особи микоризную колонизацию определяли на 12–15 случайно отобранных фрагментах тонких корней двух последних порядков длиной 1 см. Корни мацерировали в KOH 1 ч, окрашивали анилиновым синим и делали давленые препараты [7]. В каждом фрагменте в 5 полях зрения микроскопически (Leica DM 5000; ×100) регистрировали структуры грибов АМ – гифы, арбускулы и везикулы. Характеристики развития АМ: встречаемость АМ – доля полей зрения с любыми грибными структурами; встречаемость везикул и арбускул – доли полей зрения с соответствующими структурами. Одновременно на этих же фрагментах корней определяли встречаемость корневых волосков как долю полей зрения с ними.

Анализ данных. Для оценки значимости различий характеристик развития микоризы и корневых волосков в разных зонах литорали использовали двухфакторный дисперсионный анализ (ANOVA) в вариантах с оценкой и без оценки взаимодействия факторов. Признаки, выраженные в долях, использовали после арксинус-преоб-разования. Учетная единица – значения признака у особи.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Микориза у разных видов растений. В табл. 1 приведен список типичных и/или доминантных видов растений Беломорского побе- режья (список составлен на основе описаний в [8]). Общее проективное покрытие растений на побережье сильно варьирует: в приливно-отливной зоне – от 0 до 50 % на площадке 1 м2, на томболо – от 10 до 80 %. Данные по микоризному статусу растений, представленные в литературе, приведены для сравнения. Они характеризуют микоризный статус этих видов в других регионах.

Среди обычных для литорали растений преобладают виды, факультативно способные к формированию АМ. В этой группе есть виды из семейств, которые обычно рассматриваются как включающие преимущественно немикоризные или слабомикоризные растения (Chenopodiaceae, Juncaceae и Juncaginaceae), и представители Poaceae, активно формирующие АМ. По литературным данным, к факультативно микоризным отнесен, в частности, Triglochin maritima , создающий наибольшее проективное покрытие в приливно-отливной зоне. Нами у Triglochin maritima микоризы не найдено, но в сводке о микоризах растений Британии [16] он указан как способный к формированию АМ. Также не образует микоризу, по нашим оценкам, Salicornia europaea .

Следующие по распространенности на литорали после Triglochin maritimа – Plantago maritima , Glaux maritima и Tripolium vulgare , которые формируют АМ облигатно, как по литературным данным, так и по нашим оценкам. Мы не нашли ни одной особи без характерных АМ-структур в корнях: у всех особей наряду с гифами грибов АМ в корнях идентифицированы также арбускулы и везикулы.

Таблица 1

Микоризный статус (по литературным данным) и встречаемость АМ (по авторским данным) у видов растений прибрежных территорий

|

Вид |

Проективное покрытие, % |

Микоризный статус |

Встречаемость АМ |

||

|

по [26] |

по [11] |

сводный |

|||

|

Triglochin maritima L. |

0–50 |

noM-AM |

noM |

noM-AM |

0,00 |

|

*Triglochin maritima L. |

10–40 |

0,00 |

|||

|

Plantago maritima L. |

0–40 |

AM |

AM |

AM |

0,73–1,00 |

|

Glaux maritima L. |

0–20 |

AM |

AM |

AM |

0,08–1,00 |

|

Juncus atrofuscus Rupr. |

0–15 |

noM-AM |

noM |

noM-AM |

– |

|

Tripolium vulgare Nees |

0–10 |

AM |

AM |

AM |

0,89–0,95 |

|

Atriplex nudicaulis Boguslaw |

0–5 |

– |

– |

– |

– |

|

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla |

0–5 |

AM |

AM |

AM |

– |

|

Carex subspathacea Wormsk. ex Hornem |

0–5 |

noM |

– |

noM |

– |

|

Leymus arenarius (L.) Hochst. |

0–5 |

noM-AM |

AM |

noM-AM |

– |

|

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud |

0–5 |

noM-AM |

noM-AM |

noM-AM |

– |

|

Puccinellia maritima (Huds.) Parl. |

0–5 |

noM-AM |

– |

noM-AM |

0,00–0,05 |

|

Salicornia europaea L. |

0–5 |

noM-AM |

noM |

noM-AM |

0,00 |

|

*Salicornia europaea L. |

50–80 |

0,00 |

|||

Примечания. noM – безмикоризные; noM-AM – факультативно арбускулярно-микоризные; AM – арбускулярно-микоризные; прочерк обозначает отсутствие данных; * – томболо.

Устойчиво безмикоризный вид среди типичных литоральных видов, по-видимому, лишь Carex subspathacea , что, возможно, связано с небольшим числом его предыдущих обследований. В отношении Atriplex nudicaulis опубликованных сведений о микоризности не обнаружено.

Микоризообразование в разных зонах литорали . Анализ успешности формирования микоризы в зависимости от продолжительности затопления выполнен на примере Glaux maritima и Plantago maritima , особи которых собраны на супралиторали и верхней литорали. Продолжительность затопления не оказывает значимого влияния на характеристики развития микоризы (табл. 2). Арбускулы, везикулы и гифы в корнях обоих видов с равной частотой встречаются на супралиторали и на верхней литорали.

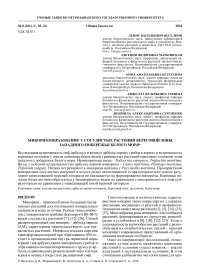

Встречаемость корневых волосков в разных зонах литорали. С использованием двухфакторного ANOVA без оценки взаимодействия факторов установлено, что основной источник изменчивости для признака встречаемости корневых волосков – вид растения: Fвид = 17,07; P < 0,0001; Fзона литорали = 3,45; P = 0,0730. Однако вид графика (рисунок, а) позволяет сделать два предположения. Во-первых, межвидовая изменчивость развития волосков может быть связана не собственно с видовыми особенностями растений, а с их микоризным статусом, поскольку у трех арбускулярно микоризных трав волосков в целом меньше, чем у двух немикоризных. Во-вторых, у трех видов растений, которые исследованы в обеих зонах литорали, встречаемость корневых волосков выше на супралиторали.

Строгая проверка этих предположений выполнена с использованием двухфакторного ANOVA с оценкой взаимодействия факторов. При объеди- нении видов в группы по признаку микоризности убедительно подтверждаются и заключение о более активном формировании корневых волосков у немикоризных растений по сравнению с микоризными, и заключение о более активном фор- мировании корневых волосков на супралиторали по сравнению с верхней литоралью (рисунок, б): Fмикоризность = 56,06; P < 0,0001; Fзона литорали = 6,80; P = 0,0138; F взаимодействие = 2,53; P = 0,1218.

Основное заключение по итогам выполнен- ного анализа можно сформулировать как вывод о значительной роли арбускулярно-микоризных трав и, следовательно, микоризных взаимодействий в формировании растительности литоральной зоны.

Облигатные АМ-растения из разных семейств ( Bolboschoenus maritimus , Glaux maritima , Plan-

|

Таблица 2 Результаты двухфакторного ANOVA изменчивости развития АМ и корневых волосков у Plantago maritima и Glaux maritima |

||||||||

|

Встречаемость |

Факторы |

|||||||

|

вид [1] ( dF = 1) |

зона литорали [2] ( dF = 1) |

[1]×[2] ( dF = 1) |

||||||

|

F |

P |

F |

P |

F |

P |

|||

|

Структуры АМ |

||||||||

|

Bсе |

0,20 |

0,6633 |

0,30 |

0,5891 |

0,96 |

0,3384 |

||

|

Bезикулы |

0,37 |

0,5502 |

1,05 |

0,3179 |

19,50 |

0,0003 |

||

|

Арбускулы |

2,47 |

0,1316 |

0,10 |

0,7588 |

0,01 |

0,9485 |

||

|

Корневые волоски 1,0 0,8 £ 0.6 о о 5 0,4 у (D & 0.2 О CQ 0,0 |

" а |

11,23 |

0,0032 • ■■ |

4,16 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 |

0,0549 " б |

0,03 О |

0,8545 |

|

|

W и,и G.m. P.m. T.v. т.т. S.e. микоризные немикоризные |

микориз- немико-ные ризные |

|||||||

Встречаемость корневых волосков (±SE) на супралиторали (○) и верхней литорали (•) у разных видов растений (а) и в группах микоризных и немикоризных растений (б). Обозначения видов: G. m. – Glaux maritima ;

P. m. – Plantago maritima; T. v. – Tripolium vulgare; T. m. – Triglochin maritima; S. e. – Salicornia europaea tago maritima и Tripolium vulgare) разных жизненных форм (однолетние травы – Tripolium vulgare; многолетние травы – Bolboschoenus maritimus, Glaux maritima, Plantago maritima) представлены в литоральных группировках постоянно и с заметным обилием. При этом, по нашим оценкам, у части из них встречаемости структур грибов АМ в корнях довольно высоки, независимо от продолжительности затопления участков во время приливов. Значительная часть других обычных литоральных растений образуют микоризу факультативно, то есть потенциально способны вступать в АМ-взаимодействия.

Вывод о том, что арбускулярные микоризы образуются у многих видов растений литорали, удовлетворительно соотносится с опубликованными данными. Засоление субстратов не является препятствием для развития грибов АМ, и среди галофитов микоризные растения не редки [7], [13], [20], [21], [24]. Согласуются с литературными данными оценки количественного развития микоризы у некоторых видов: обильная микориза у Plantago maritima и Glaux maritima [13]; переменная степень колонизации АМ-грибами у Puccinellia sp. [19].

Из 13 возможных типов стратегий поглощения растениями питательных веществ [23] на побережье Белого моря отмечены растения с двумя или тремя: симбиоз с грибами арбускулярной микоризы, отсутствие симбиоза, взаимодействие промежуточного характера – факульта- тивная микориза. Такое сочетание стратегий типично для раннесукцессионных сообществ [22]. На начальных стадиях формирования травяных сообществ неспециализированные в отношении способа поглощения элементов минерального питания виды с факультативным микоризообра-зованием нередко преобладают [3], [4]. Однако о высокой представленности на литорали факультативно микоризных трав можно говорить, если опираться на литературные определения микоризного статуса растений. По нашим прямым оценкам, имеющим, правда, не исчерпывающий характер, факультативно-микоризные растения в сообществах береговой зоны Белого моря не доминируют. Напротив, есть основания обсуждать дифференциацию видов растений, часть из которых совсем не формирует микоризу, а другие образуют ее с высокой встречаемостью грибных структур. Интересно, что микоризные и немикоризные растения отличаются по встречаемости корневых волосков. Эти различия, возможно, являются следствием взаимно компенсирующего, альтернативного характера двух разных приспособлений для почвенного питания – микоризы и корневых волосков.

Представленные результаты свидетельствуют о перспективности изучения феноменологии и значения микоризы и шире – разных способов почвенного питания в литоральных растительных группировках и прибрежных сукцессиях.

* Работа выполнена при поддержке проекта Министерства науки и образования РФ, № 724 «Механизмы устойчивого функционирования биоты приливно-отливной зоны голарктических морей». Камеральный анализ материалов выполнен при частичной поддержке РФФИ (проект 16–54–00105).

Список литературы Микоризообразование у сосудистых растений береговой зоны западного побережья Белого моря

- Бетехтина А. А., Веселкин Д. В. Распространенность и интенсивность микоризообразования у травянистых растений Среднего Урала с разными типами экологических стратегий//Экология. 2011. № 3. С. 176-183.

- Буданцев А. Л., Яковлев Г. П. Иллюстрированный определитель растений Ленинградской области. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. 799 с.

- Веселкин Д. В. Стабилизация соотношения между числом видов растений разного микоризного статуса -один из аттракторов прогрессивных сукцессий?//Известия Самарского НЦ РАН. 2012. Т. 14. № 1 (5). С. 206-209.

- Веселкин Д. В. Участие растений разного микотрофного статуса в сукцессии при формировании «агростепи»//Экология. 2012. № 4. С. 270-275.

- Веселкин Д. В., Конопленко М. А., Бетехтина А. А. Способы почвенного питания осок разных экологических стратегий//Экология. 2014. № 6. С. 477-484.

- Веселкин Д. В., Лукина Н. В., Чибрик Т. С. Соотношение микоризных и немикоризных видов растений в первичных техногенных сукцессиях//Экология. 2015. № 5. С. 417-424.

- Селиванов И. А. Микосимбиотрофизм как форма консортивных связей в растительном покрове Советского Союза. М.: Наука, 1981. 232 с.

- Сергиенко Л. А., Дьячкова Т. Ю., Андросова В. И., Фокусов А. В. Биоморфология и структура ценопопуляций Triglochin maritima L. (семейство Juncaginaceae) по градиенту заливания на побережьях Голарктических морей//Проблемы современной науки и образования. 2016. № 13 (55). С. 30-34.

- Смит С. Э., Рид Д. Дж. Микоризный симбиоз. Пер. с 3-го англ. издания. М: Товарищество научных изданий КМК, 2012. 776 с.

- Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб.: Мир и семья, 1995. 990 с.

- Akhmetzhanova A. A., Soudzilovskaia N. A., Onipchenko V. G., Cornwell W. K., Agafonov V. A., Selivanov I. A., Cornelissen J. H. A rediscovered treasure: mycorrhizal intensity database for 3000 vascular plant species across the former Soviet Union//Ecology. 2012. Vol. 93. № 3. P. 689.

- Brundrett M. C. Mycorrhizal associations and other means of nutrition of vascular plants: understanding the global diversity of host plants by resolving conflicting information and developing reliable means of diagnosis//Plant and Soil. 2009. Vol. 320. № 1-2. P. 37-77.

- Carvalho L. M., Correia P. H., Martins-Loucao A. Arbuscular Mycorrhizal fungal propagules in a salt marsh//Mycorrhiza. 2001. Vol. 14. № 3. P. 165-170.

- Cornelissen J. H. C., Aerts R., Cerabolini B., Werger M. J. A., Heijden van der M. G. A. Carbon cycling traits of plant species are linked with mycorrhizal strategy//Oecologia. 2001. Vol. 129. № 4. P. 611-619.

- Grime J. P., Hodson J. G., Hunt R. Comparative plant ecology: a functional approach to common British. London: Unwin Hyman, 1988. 742 p.

- Harley J. L., Harley E. L. A check-list of mycorrhiza in the British flora//New Phytologist. 1987. Vol. 105. № S1. P. 1-102.

- Heijden van der M. G. A., Cornelissen J. H. C. The critical role of plant-microbe interactions on biodiversity and ecosystem functioning: arbuscular mycorrhizal associations as an example//Biodiversity and ecosystem functioning -synthesis and perspectives/M. Loreau, S. Naeem, P. Inchausti (eds.). Oxford: University Press, 2002. P. 181-192.

- Heijden van der M. G. A., Klironomos J. N., Ursic M. et al. Mycorrhizal fungal diversity determines plant biodiversity, ecosystem variability and productivity//Nature. 1998. Vol. 396. P. 69-72.

- Hildebrandt U., Janetta K., Ouziad F., Renne B., Nawrath K., Bothe H. Arbuscular Mycorrhizal colonization of halophytes in Central European salt marshes//Mycorrhiza. 2001. Vol. 10. № 4. P. 175-183.

- Khan A. G. The occurrence of mycorrhizas in halophytes, hydrophytes and xerophytes, of endogone spores in adjacent soils//Journal of General Microbiology. 1974. Vol. 81. № 1. P. 7-14.

- Kim C. K., Weber D. J. Distribution of VA mycorrhiza on halophytes on inland sea playas//Plant and Soil. 1985. Vol. 83. № 2. P. 207-214.

- Lambers H., Raven J. A., Shaver G. R., Smith S. E. Plant nutrient-acquisition strategies change with soil age//Trends Ecology and Evolution. 2008. Vol. 23. № 2. P. 95-103.

- Perez-Harguindeguy N., Diaz S., Garnier E., Lavorel S., Poorter H., Jaureguiberry P., Bret-Har te M. S., Cornwell W. K., C r aine J. M., Gur v ic h D. E., Ur c e lay C., Veneklaas E. J., Reich P. B., Poorter L., Wright I. J., Ray P., Enrico L., Pausas J. G., de Vos A. C., Buchmann N., Funes G., Quetier F., Hodgson J. G., Thompson K., Morgan H. D., ter Steege H., van der Heijden M. G. A., Sack L., Blonder B., Poschlod P., Vaieretti M. V., Conti G., Staver A. C., Aquino S., Cornelissen J. H. C. New handbook for standardised measurement of plant functional traits worldwide//Australian Journal of Botany. 2013. Vol. 61. № 3. P. 167-234.

- Pond E. C., Menge J. A., Jarrell W. M. Improved growth of tomato in salinized soil by vesicular arbuscular mycorrhizal fungi collected from saline sites//Mycologia. 1984. Vol. 76. № 1. P. 74-84.

- Read D. J. Plant-microbe mutualisms and community structure//Biodiversity and ecosystem function/Eds.: E. D. Schulze et al. Berlin; Heidelberg, 1999. P. 181-209.

- Wang B., Qiu Y.-L. Phylogenetic distribution and evolution of Mycorrhizas in land plants//Mycorrhiza. 2006. Vol. 16. № 5. P. 299-363.