Микро-наноминералогические тайны природных пигментов

Автор: Лютоев В.П., Лысюк А.Ю., Силаев В.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 9-1 (189), 2010 года.

Бесплатный доступ

Сотрудники Института геологии Коми НЦ УрО РАН совместно с сотрудниками Южного федерального университета А. В. Кочергиным и Н. В. Грановской получили принципиально новые данные, позволяющие существенно усовершенствовать критерии оценки природных пигментов как сырья для производства высококачественных минеральных красок.

Короткий адрес: https://sciup.org/149128460

IDR: 149128460

Текст краткого сообщения Микро-наноминералогические тайны природных пигментов

Значительным тормозом для освоения отечественной базы природных железоокисных пигментов является чрезвычайно низкая степень их минералогической изученности. Последнее обусловлено ультратонкой дисперсностью и низкой степенью окристаллизованности пигментного вещества, изучение которого возможно только с применением высоких научных технологий, в частности, высокоразрешающей электронной и атомно-силовой микроскопии, а также мёссбауэровской спектроскопии 57Fe, чувствительной к локальному атомному окружению ионов железа.

Объектом наших исследований послужили руды одного из месторождений Зигазино-Комаровского рудного района на Южном Урале, который в настоящее время рассматривается как весьма перспективный источник высококачественного пигментного сырья. Район располагается в центральной части Башкирского ме-гантиклинория, характеризуясь широким развитием коры выветривания низинного типа на терригенно-карбо-натных отложениях среднего рифея. Образованная за счет терригенных пород кора выветривания характеризуются белоцветностью или пестроц-ветностью, кварц-каолинит-гидро-слюдистым составом, отсутствием вертикальной зональности, тесной связью своего состава с литологией материнских пород. В литературе такие образования определяются термином «беляки». Коры выветривания, развитые на железистых карбонатоли-тах (доломитолитах, анкеритолитах, сидеритолитах), катаскинской подсвиты авзянской свиты и туканской подсвиты зигазино-комаровской свиты представлены пластообразными телами бурых железняков, а также плотных и рыхлых оксигидрооксид-ных руд железа. Наиболее тонкодисперсные разности таких руд подразделяются на турьиты, коричневые и желтые охры.

Турьиты («карандашевые» руды) представляют собой аргиллитоподобную пористую породу с теневой полосчатостью состава (мас. %): SiO2 3— 14; Al2O3 0.5—2.3; Fe 2 O3 60—82; MnO 0.7—6.2; CO2 0.1—0.9. Коричневые охры

(от шоколадно- до желтовато-коричневых) пользуются более широким распространением, слагая субсогласные залеганию протолитов пластообразные глинистые тела, но изредка образуя и секущие жилы. Характеризуются теневой тонкой полосчатостью, по составу мало отличаются от ту-рьитов (мас. %): SiO2 3—20; Al2O3 1— 2.3; Fe2O3 50—82; MnO 2.5—6.2; CO2 0.1—0.9. Плотность варьируется в пределах 0.9—1.2 г/см3. Желтые охры (от темно- до серовато-желтого цвета) встречаются реже. Это — тонкополос

Добычной карьер на Туканском железорудном месторождении (а) и примеры обнажений турьитов (б), коричневых (в) и желтых (г) охр

чатые глиноподобные породы, встречающиеся в виде гнездо- и пластообразных обособлений, которые могут включать гнезда турьитов и коричневых охр. Характерны заливообразные внедрения желтых охр в турьиты и коричневые охры, что подчеркивает наложенный характер первых на вторые. По составу желтые охры близки к коричневым, отличаясь только меньшим содержанием марганца. Плотные бурые железняки в отличие от рыхлых разностей, представляют собой твердую породу. По морфоло-

гическим признакам они подразделяются на восчанки, корки, охристый бурый железняк, плотный бурый железняк, жеодистые и валунчатые руды. По химическому и минералогическому составу все эти образования мало отличаются от выше рассмотренных выше турьитов и охр.

Помимо железистых охр и железных руд определенный интерес в качестве пигментного сырья могут представлять малиновые беляки, окраска которых субсогласна с первичной полосчатостью протолитов, имея вторичную природу.

Результаты рутинных исследований показали, что разнообразие пигментных руд на исследуемых месторождениях и продуктов переработки руд на минеральные красители не могут быть объяснены различиями в химическом составе и минеральной форме первичного красящего железистого вещества. Для решения этого вопроса в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН были проведены более тонкие исследования с применением сканирующей электронной (JSM-6400) и атомно-силовой (ARIS 3500, фирма Burleigh Instrument, США) микроскопии, а также мёссбауэровской спектроскопии (MS—1104Em, при комнатной температуре, изомерный сдвиг относительно a-Fe). Краткое резюме полученных результатов состоит в следующем.

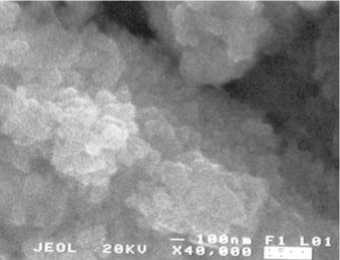

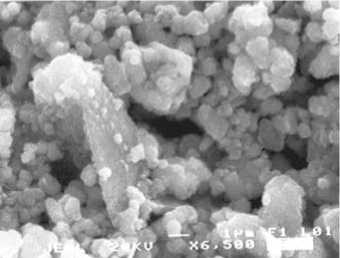

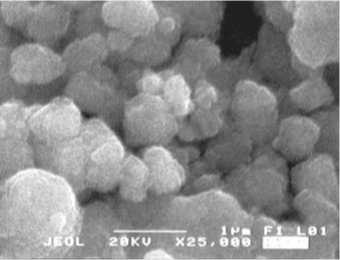

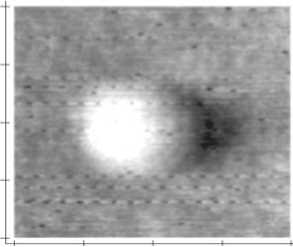

Согласно данным сканирующей электронной микроскопии, железистые фазы в исследуемых объектах в основном представлены рыхло агрегированными глобуловидными частицами субмикронного размера, иногда с признаками некоторого огране-ния. Их анализ с использованием атомно-силовой микроскопии показывает, что в качественных охрах даже наиболее мелкие частицы не являются фазово-гомогенными, подразделяясь на сферические фрагменты мезо-нанометрового размера. По данным рентгеновской дифрактометрии (XRD-6000 фирмы Shimadzu) пигментное вещество сложено полуаморф-ными оксигидроксидами железа. Основной минералом является плохо ок-ристаллизованный гидрогётит, примесью к которому выступает гематитоподобная фаза.

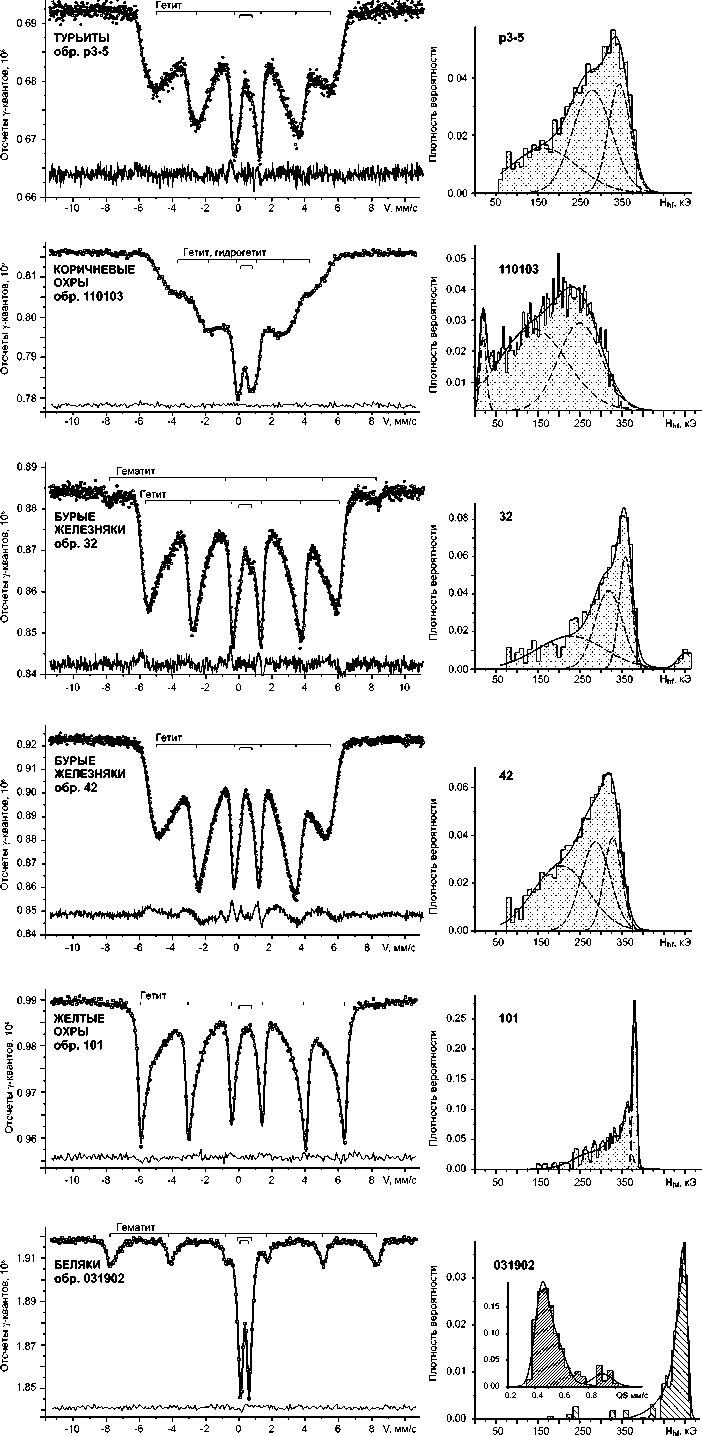

На основе полученных ЯГР-спектров были проанализированы функции восстановленного распределения (ФВР) параметров сверхтонкой структуры (СТС) и выявлены три основных типа спектров, характеризую щих структурное состояние всех основных продуктов железоконцентрирующего гипергенеза.

Турьиты («карандашевые» руды) в ЯГР-спектрах характеризуются уширенным секстетом от гематита. График ФВР магнитной СТС асимметричен и не достигает области крупнокристаллического гётита, с характерным значением Hhf около 380 кЭ. Судя по полученным спектрам, 20—30 % железооксидных фаз представлено относительно крупными частицами. Остальное приходится на ультрадиспергированный гётит или гидрогётит.

Коричневые охры , по времени образования близки ктурьитам. В ЯГР-спектрах имеют сильно уширенный секстет от плохо окристаллизованно-го мелко- и ульрадисперсного гётита и дублет от суперпарамагнитных наноразмерных (< 20 нм) зерен гётита. График ФВР магнитной СТС указывает на очень высокую степень фазовой дисперсности оксидов железа, которые могут быть отнесены к мик-ро-наноразмерно диспергированному гидрогётиту. Доля железа, приходящаяся на супермагнитную фазу, достигает 5 %.

Бурые железняки представляют собой наиболее поздние гипергенные образования, развивающиеся по турьитам и коричневым охрам. В спектрах ЯГР обнаруживают резкое снижение доли ультрадисперсного материала при сохранении некоторого количе-

Микро-наностроение турьитов (а), коричневых (б, г) и желтых (д) охр. Изображения: а—в — СЭМ в режиме вторичных электронов, г — АСМ

а

в ства наноразмерных частиц. Выявляется также факт образования в них умеренно дисперсной гематитовой фазы, на которую приходится до 4 % общего содержания железа.

Желтые охры развиваются по другим типам тонкодисперсных руд.

В ихЯГР-спектрах регистрируется отчетливый секстет от магнитной фазы крупнокристаллического гётита. На графике ФВР магнитной СТС наблюдаются главный узкий компонент, отвечающий частицам хорошо окристаллизованного гётита, и асимметричный широкий компонент, указывающий на присутствие сильно диспергированного полуаморфного гидрогётита. Соотношение этих двух фаз составляет 1:2. Кроме этого, в мёссбауэровском спектре желтых охр имеется малоинтенсивный дублет от наноразмерных (не более 20 нм) фаз гидрогётита, находящегося в супер-магнитном состоянии. Доля железа, приходящаяся на такие фазы, не превышает 4 %.

Малиновые беляки содержат до 6 мас. % оксигидрооксидов железа. В их ЯГР-спектрах доминирует дублет, совмещенный с малоинтенсивной секстетной компонентой от ионов железа в не вполне окристаллизованном гематите. На этот минерал приходится около 40 % общего железа. Дублет является композицией из двух компонентов, основной из которых отвечает ионам железа в слюдистых минералах, а второстепенный обусловлен

б

пт 0 0 150 0 300.0 450 0 600 0

г

Слева — мёссбауэровские спектры, справа — восстановленные распределения параметра магнитной сверхтонкой структуры (Hhf) секстетов и квадрупольного расщепления дублетов (QS) для основных продуктов железоконцентрирующего гипергенеза

присутствием ультрадисперсной супермагнитной фазы гидрогётита.

При обжиге пигментных руд гид-рогётит и гётит превращаются в гематит, полнота этого превращения прямо пропорциональна времени обжига.

Проведенные исследования приводят к следующему заключению. Качество природного пигментного сырья и, следовательно, качество получаемых из него железоокисных пигментов зависит от степени 1) дисперсности индивидов оксигидроксидных фаз (в идеальном пигменте большинство индивидов должно находится в диапазоне 100—200 нм, предел — 600 нм, при увеличении их размера до 1 мкм и более наступает резкое ухудшение пигментных свойств); 2) огра-нения частиц (у качественных пигментов резко преобладает их глобулярная морфология); 3) кристалличности оксидов железа (с ее увеличением качество пигментов быстро падает); 4) упорядочения магнитной сверхтонкой структуры, обратно коррелирующейся с качеством пигментного сырья.

Таким образом, полученные результаты открывают возможность эффективного прогноза и управления качеством дефицитного минерального сырья.

Список литературы Микро-наноминералогические тайны природных пигментов

- Силаев В. И., Зарипова Л. Д., Назарова Г. С. Закономерности ожелезнения продуктов зрелого гипергенеза по данным мёссбауэровской спектроскопии // Геология европейского севера России. Сб. 4. Сыктывкар, 1999. С. 88-101.

- Лютоев В. П., Лысюк А. Ю., Силаев В. И. Фазовый состав и структурное состояние природных высокожелезистых ультрадиспресных минеральных фаз // Минералы и минералообразование, структура, разнообразие и эволюция минерального мира, роль минералов в происхождении и развитии жизни, биоминеральные взаимодействия. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2008. C. 44-79.

- Лютоев В. П., Лысюк А. Ю., Кочергин А. В., Силаев В. И. Фазовый состав и структурное состояние природных железооксидных пигментов // Лютоев В. П. Спектроскопия приместных дефектов в минералах: новые приложения и перспективы. Сыктывкар: Геопринт, 2008. С. 45-53.

- Лютоев В. П., Кочергин А. В., Лысюк А. Ю. и др. Фазовый состав и структурное состояние природных железооксидных пигментов // Доклады РАН, 2009. Т. 425. № 3. С. 372-377.