Микробиоценоз радужной форели в садковых хозяйствах Северной Карелии

Автор: Паршуков Алексей Николаевич, Сидорова Наталья Анатольевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 8 (145) т.1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Особенности состава микрофлоры характеризуют физиологический статус разводимых рыб и условия содержания их в садках. При этом у рыб, находящихся в тесном контакте с водой, бактериальная обсемененность внешних и внутренних органов будет зависеть от количества и качества микроорганизмов вокруг. Массовое развитие водных сапрофитных бактерий является стрессовым фактором, на борьбу с которым у рыб затрачиваются дополнительные ресурсы. На фоне неблагоприятных условий обитания снижаются защитные силы организма и появляются различные инфекционные заболевания. Впервые изучены закономерности качественного и количественного распределения микроорганизмов в микробиоценозе радужной форели и водной среды в отдельных форелевых хозяйствах Карелии. Установлено доминирование условно-патогенных бактерий рода Pseudomonas. Анализ состава микробиоценоза рыб демонстрирует высокую значимость полученных данных и возможность их применения в качестве индикаторных тестов для выявления изменений динамического равновесия бактериальной флоры рыб и естественных водных экосистем.

Аквакультура, радужная форель, микробиоценоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14750783

IDR: 14750783 | УДК: 579.26:597.552.512:639.31(470.22)

Текст научной статьи Микробиоценоз радужной форели в садковых хозяйствах Северной Карелии

В Карелии широкое распространение получило садковое рыбоводство – направление аквакультуры, где производится выращивание радужной форели [11]. Форелевые хозяйства служат своеобразным типом местообитания для аллохтонных микроорганизмов, поступающих с кормом, а также с разводимой рыбой и продуктами ее метаболизма [2], а загрязнение органического происхождения приводит к структурно-функциональным изменениям в составе местной микрофлоры [13].

Негативное влияние симбионтного взаимодействия микроорганизмов с рыбой способствует бурному развитию ассоциаций бактерий, повышающих свои патогенные свойства. Динамика симбионтов в таких условиях постоянно меняется и заложена в высоком адаптационном потенциале как рыбы, так и бактерии. Благодаря высокой приспособляемости к агрессивным факторам среды усиливается ферментная активность бактерий, в результате чего симбионтные отношения в системе меняются в сторону доминирующих групп.

Таким образом, бактериальные показатели приобретают важное индикаторное значение,

позволяя выявить различные источники и типы антропогенного воздействия [1], [9].

Эффективность методов микробиологического анализа при мониторинге водоемов рыбохозяйственного назначения доказана на примере исследований, проводимых в Мурманской области [4]. Учитывая слабую изученность микрофлоры радужной форели в садковых хозяйствах Карелии, подобные исследования даже по одному из таких водоемов представляют научный и практический интерес.

Цель работы – изучение микробиоценоза радужной форели из садковых хозяйств на севере Карелии, работающих в течение одного года. Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

-

1. Определить таксономический состав микрофлоры радужной форели в садковых хозяйствах на севере Карелии с небольшим периодом работы.

-

2. Дать численную характеристику гетеротрофных бактерий в микрофлоре рыб.

-

3. Изучить возможность применения бактериальных показателей для оценки степени структурно-функциональных изменений в составе микрофлоры форели.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Отбор проб на рыбоводных предприятиях проведен в период с апреля по сентябрь 2008– 2009 годов согласно определенной нормативнотехнической документации, содержащей необходимые требования, нормативы качества и методы исследования [10]. С помощью бактериологических методов изучен микробиоценоз радужной форели ( Parasalmo mykiss irideus ), выращиваемой на форелевых хозяйствах Карелии в акватории озер Хедо и Муй (система реки Кемь, бассейн Белого моря).

Для выделения бактерий и их дальнейшего изучения у живой рыбы стерильно получены образцы кожи и жабр. Далее проведены посевы на плотные питательные среды общего (рыбопептонный агар, рыбо-пептонный бульон), специального (Эндо, Пешкова) и дифференциальнодиагностического (Кесслера – для обнаружения бактерий группы кишечной палочки) назначения для изучения морфологических, культуральных и биохимических свойств бактерий. Дополнительно использованы среды: висмут-сульфит агар – для обнаружения бактерий, образующих сероводород (сальмонеллы); Плоскирева и Левина – для выявления не разлагающих лактозу патогенных бактерий семейства Enterobacteriaceae ; Сабуро – для селективного выделения дрожжеподобных и плесневых грибов.

Для описания морфологических свойств бактерий мазки окрашены по Граму, а затем исследованы при помощи светового микроскопа с иммерсией. Подвижность бактерий фиксирована при фазоконтрастном микроскопировании и по росту на полужидкой (0,3–0,7 % агара) среде. Гемолитическая активность бактерий проверена по гемолизу на чашках Петри с 5 %-м кровяным агаром. Для дифференциации представителей рода Pseudomonas от бактерий сходных с ними родов определена оксидазная активность культуры, способность расщеплять глюкозу и тип дыхания микроорганизмов в среде Хью-Лейфсона (тест окисления-ферментации).

Для установления систематической принадлежности изучаемых микроорганизмов использован определитель [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В формировании микробиоценоза форели, разводимой в хозяйствах с периодом работы один год (озера Муй и Хедо), участвуют 5 групп бактерий, представленных 8 семействами и 5 родами. Диапазон изменений количественных показателей гетеротрофов варьирует в пределах от 101 до 103 КОЕ/мл. Выделенные ассоциации микроорганизмов состоят как из сапрофитных, так и из условно-патогенных бактерий.

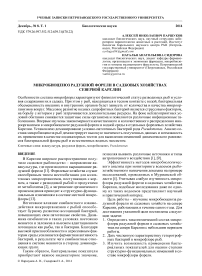

В результате анализа данных по бактериальной обсемененности кожных покровов и жабр молоди радужной форели из озера Муй в 2008–

2009 годах достоверно выявлено (P < 0,05), что на коже максимальная численность бактерий (302 ± 113 КОЕ/мл) соответствует периоду май 2009 года (температура воды – 6,5 °С), минимальная (18 ± 4 КОЕ/мл) – декабрь 2008 года (1,4 °С). На жабрах максимальная численность бактерий (1533 ± 62 КОЕ/мл) соответствует периоду сентябрь 2008 года (11,7 °С), минимальная (47 ± 20 КОЕ/мл) – декабрь 2008 года (1,4 °С) (рис. 1).

Рис. 1. Бактериальная обсемененность кожных покровов и жабр у форели (озеро Муй)

Полученные данные согласуются с общим представлением о том, что температурный фактор определяет интенсивность всех микробиологических процессов в воде, в том числе значение показателей численности [12], где невысокая бактериальная обсемененность совпадает с наступившим в это время холодным сезоном года (декабрь). Весенний подъем численности микробного числа характеризует прогревание водоема до благоприятных температур. Для рыбных хозяйств приведенные данные могут означать следующее: нетипичное низкое обсеменение в летний и осенний периоды, когда развитие бактериопланктона достигает своих максимальных значений, следует рассматривать как сигнал неблагополучного влияния на водоем со стороны самого предприятия, например из-за применяющихся в лечении рыб антибактериальных препаратов широкого спектра действия и др. Так, к примеру, анализ проб воды из садка на одном из форелевых хозяйств в южной части Карелии в летний период позволил определить численность, не превышающую 101 КОЕ/мл.

В период наиболее высокой численности бактерий в воде (сентябрь 2008 года) кожа рыб контаминирована незначительно – 123 ± 30 КОЕ/мл, в то время как на жабрах отмечена максимально высокая бактериальная численность – 1533 ± 62 КОЕ/мл. В течение всего исследования жабры были более обсемененными, чем кожа (P < 0,05). В сентябре 2008 года на жабрах грамположитель-ная микрофлора (66,7 %) доминирует над грамот-рицательной (33,3 %). По литературным данным [17], микробное число на жабрах может варьировать в широких пределах с 6×102 до 2,2×106. Считаем, что в сентябре 2008 года у исследованной группы рыб была превышена численность бактерий 1,5×103 КОЕ/мл по сравнению с остальными сезонами. Причиной тому могло послужить внешнее повреждение жаберного эпителия в результате воздействия различных стрессовых факторов – загрязнение воды органическими веществами, скученность, низкое содержание кислорода, повышенное количество аммиака, сортировка рыбы [8]. Известно, что бактериальная обсемененность кожных покровов и жабр, а также внутренних органов тесным образом связана с условиями содержания рыб в садках. При неудовлетворительном состоянии воды из-за применяемых мер по интенсификации производства повышается уровень бактериального загрязнения. Одна из причин – высокая плотность посадки рыб, которая способствует поступлению в водоем большого количества продуктов их метаболизма (органическое вещество), а несъеден-ные остатки корма только дополняют картину [1], [2], [6]. К примеру, из литературы известно, что на одном из рыбоводных хозяйств у карпа отмечалась значительная обсемененность покровов и органов, вызванная изначальным пребыванием посадочного материала в условиях предприятия с проводимыми на нем интенсификационными мероприятиями [5]. Не исключена также возможность инвазии тканей жаберного аппарата. К примеру, по результатам паразитологических и микробиологических исследований промысловых рыб дельты Волги [8] было установлено, что на фоне увеличения интенсивности инвазии наблюдалось повышение численности бактерий у рыб, однако качественные характеристики микробиоценоза оставались неизменными и соответствовали составу окружающей водной среды.

В ходе исследований установлено, что качественный состав микробиоценоза молоди форели из озера Муй представлен 7 семействами ( Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae, Mi-crococcaceae, Listeriaceae, Vibrionaceae, Bacil-laceae, Neisseriaceae ), 4 родами ( Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus, Listeria ). В целом полученные результаты соответствуют литературным данным. По сообщениям ряда авторов, в составе микрофлоры рыб часто встречаются условнопатогенные микроорганизмы, среди которых представители семейств Pseudomonadaceae (род Pseudomonas ), Vibrionaceae (род Aeromo-nas ) и Enterobacteriaceae [1], [2], [3], [6], [14]. На коже и жабрах распространены бактерии родов Aeromonas, Pseudomonas, Citrobacter, Proteus, Enterobacter, Escherichia, Cytophaga, Flavobacte-rium, Micrococcus, Staphylococcus, Enterococcus [15], [16].

У исследованных рыб на коже доминируют представители семейства Pseudomonadaceae (род Pseudomonas – 79,2 %). Выделенные штаммы – прямые палочки, окрашиваются по Граму отрицательно, обладают подвижностью. Аэробы, метаболизм чисто дыхательного типа (тест O/F в среде Хью-Лейфсона). Оксидазо- и каталазоположительные, не декарбоксилируют лизин и орнитин. Вторыми по частоте встречаемости являются бактерии из семейства Enterobacteriaceae (8,3 %) – прямые палочки, грамотрицательные. Обладают и дыхательным, и бродильным типом метаболизма (среда Хью-Лейфсона). Оксидазоотрицательные. Остальные группы Vibrionaceae, Bacillaceae (род Bacillus) и Listeriaceae (род Listeria) выделяются с одинаковой частотой (4,2 %). На жабрах микробиоценоз в основном представлен бактериями из семейства Pseudomonadaceae (род Pseudomonas – 72,7 %), затем следуют представители семейства Enterobacteriaceae (9,1 %), а семейства Bacillaceae (род Bacillus), Micrococ-caceae (род Micrococcus), Listeriaceae (род Listeria) и Neisseriaceae составляют по 4,5 % соответственно.

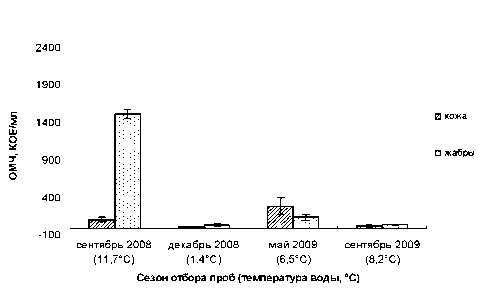

Во все периоды отбора проб на молоди форели из озера Муй доминирующее положение занимали представители семейства Pseudomonadaceae (род Pseudomonas ).

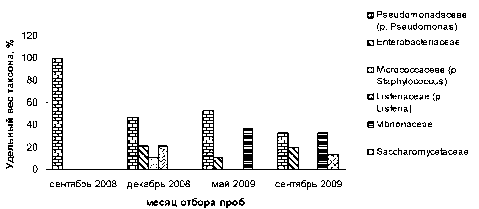

Осенью 2008 года на долю псевдомонад приходится 50 %, а к концу года – 76,5 %. К весне 2009 года количество псевдомонад возрастает до 77,8 %, а к осени 2009 года они полностью (100 %) составляют микробиоценоз рыб, потеснив остальных представителей (рис. 2).

Рис. 2. Сезонная встречаемость бактерий на коже и жабрах форели (озеро Муй)

Для псевдомонад зарегистрирован максимальный коэффициент Симпсона (C), который составляет от 0,25 до 1. Сопутствующая псевдомонадам микрофлора меняется в сезон. В сентябре 2008 года представлены семейства Bacillaceae (род Bacillus – 33,3 %) и Micrococcaceae (род Micrococcus – 16,7 %) с коэффициентами Симпсона 0,11 и 0,028 соответственно. В декабре 2008 года встречаются представители семейства Entero-bacteriaceae (5,9 %, коэффициент 0,003), и только в этот период, когда покровы рыб сильно контаминированы грибами, выявлены представители семейств Neisseriaceae и Listeriaceae (род Listeria ) (5,9 % и 11,8 % с коэффициентами 0,003 и 0,014). Весной 2009 года впервые появляются бактерии из семейства Vibrionaceae (5,6 %, коэффициент 0,003).

В микробиоценозе кожи и жабр представители семейства Pseudomonadaceae (род Pseudomonas ) в течение года не только доминируют над остальными бактериями, но к сентябрю 2009 года вытесняют их полностью. Доминирование палочковидных форм бактерий у рыб выступает индикатором загрязненности водоема и усиленных процессов эвтрофикации. В начале исследований отмечен высокий удельный вес бактериальных штаммов с гемолитической активностью и подвижностью, что обусловливает их патогенность.

Исходя из этого мы считаем, что подобная видовая сукцессия служит сигналом неблагополучия в экосистеме. Несмотря на то, что псевдомонады относятся к представителям нормальной микрофлоры рыб [6], при определенных условиях, будучи условно-патогенными, вызывают эпизоотии, особенно когда занимают доминирующее положение. Как отмечают исследователи [3], к псевдомонадам восприимчивы большинство видов пресноводных и морских рыб. В условиях бесконтрольного применения антибиотиков на рыбоводных хозяйствах были зафиксированы случаи вспышек псевдомоноза. Особое значение приобрели бактерии Ps. fluorescens var. capsulata , которые за счет своей капсулы оказались более устойчивыми к применению антибактериальных препаратов, потеснив многие виды сапрофитных микроорганизмов. В результате псевдомонады прочно заняли доминирующее положение в водоеме, резко ухудшив эпизоотическую ситуацию.

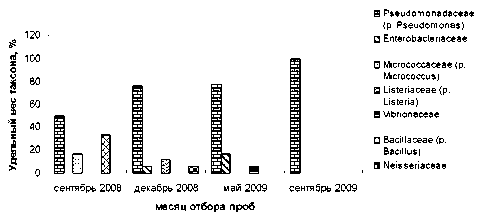

Изучение бактериальной обсемененности кожных покровов и жабр молоди радужной форели из озера Хедо позволяет достоверно (P < 0,05) установить, что на коже максимальная численность бактерий (2396 ± 8 КОЕ/мл) соответствует периоду сентябрь 2008 года (температура воды – 11,7 °С), минимальная (39 ± 12 КОЕ/ мл) – сентябрь 2009 года (10 °С). На жабрах максимальная численность бактерий (2132 ± 31 КОЕ/ мл) соответствует периоду сентябрь 2008 года (11,7 °С), минимальная (58 ± 14 КОЕ/мл) – декабрь 2008 года (1,5 °С) (рис. 3).

Сезон отбора проб (температура воды, °C)

Рис. 3. Бактериальная обсемененность кожных покровов и жабр у форели (озеро Хедо)

Температурный фактор здесь также сыграл ключевую роль в определении уровня обсеменен-ности – небольшая численность отмечена в под- ледный период, с последующим повышением за счет прогревания водоема. В период посадки молоди форели в садки (сентябрь 2008 года) на озере Хедо отмечена наивысшая численность бактерий (более 2 тыс. КОЕ/мл) на коже и жабрах по сравнению с другими сезонами (рис. 3). По нашему мнению, причиной такой разницы могло быть стрессированное состояние, в котором находилась рыба после недавней перевозки. Возможно, этим же объясняется дальнейшее более высокое микробное число в течение исследования у форели из озера Хедо, чем у форели из озера Муй. Низкая численность бактерий (менее 70 КОЕ/мл) выявлена в декабре 2008 года, что соответствует наиболее холодному сезону года (температура воды 1,5 °C). Однако в сентябре 2009 года при более высокой температуре воды (10 °C) установлена такая же низкая бактериальная обсемененность форели, как в декабре 2008 года, но, возможно, уже из-за антропогенного воздействия, поскольку санитарное качество воды к концу исследований становится все менее удовлетворительным. Самые низкие показатели численности зафиксированы в зимний период при температуре воды 1,4 °С и осенний 2009 года при температуре воды 10 °С.

По результатам исследований получены данные, характеризующие качественный состав микробиоценоза молоди форели из озера Хедо. Микрофлора рыб представлена 6 семействами ( Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae, Micrococ-caceae, Listeriaceae, Vibrionaceae, Saccharomyce-taceae ), 3 родами ( Pseudomonas, Staphylococcus, Listeria ).

В микробиоценозе кожи доминируют представители семейства Pseudomonadaceae (род Pseudomonas – 41,7 %) – грамотрицательные прямые палочки, подвижные. Аэробы, метаболизм чисто дыхательного типа (тест O/F в среде Хью-Лей-фсона). Оксидазо- и каталазоположительные, не декарбоксилируют лизин и орнитин. Обладают аргининдегидролазой. Далее идут семейства Vib-rionaceae (25 %) и Enterobacteriaceae (20,8 %). Доминирующим в микробиоценозе жабр является семейство Pseudomonadaceae (род Pseudomonas – 55,9 %). Представители семейства Vibrionaceae составляют 17,6 %, а семейства Enterobacteria-ceae – 11,8 %.

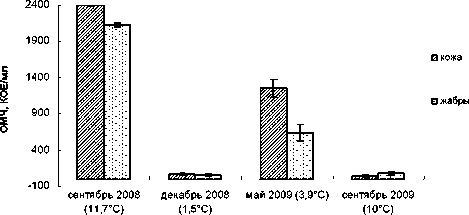

По результатам сезонной встречаемости бактерий на коже и жабрах молоди форели установлено разнообразие микробиоценоза во все периоды исследования, кроме начального (сентябрь 2008 года), где выделяются исключительно представители семейства Pseudomonadaceae (род Pseudomonas – 100 %) (рис. 4).

Значение показателя Симпсона у псевдомонад в сентябре 2008 года составляет 1 (для Ps. aeruginosa и Ps. alcaligenes С = 0,005; Ps. stutzeri С = 0,08; Ps. syringae С = 0,02; для остальных псевдомонад С = 0,184). В остальные сезоны (декабрь

Рис. 4. Сезонная встречаемость бактерий на коже и жабрах форели (озеро Хедо)

2008 – сентябрь 2009), наряду с псевдомонадами (декабрь 2008 год – 47,4 %; май 2009 года – 52,6 %; сентябрь 2009 года – 33,3 %), встречаются представители семейства Enterobacteriaceae (декабрь 2008 года – 21,1 %; май 2009 года – 10,5 %; сентябрь 2009 года – 20 %). В мае и сентябре 2009 года стабильно присутствуют бактерии семейства Vibrionaceae (удельный вес 36,8 и 33,3 % соответственно). Бактерии семейств Micrococ-caceae (род Staphylococcus ) и Listeriaceae (род Listeria ) обнаружены лишь в декабре 2008 года (коэффициенты Симпсона 0,011 и 0,044).

В начале исследований удельный вес бактериальных штаммов с гемолитической активностью и подвижностью отмечен как самый высокий, что обусловливает их патогенность, а в микробиоценозе форели установлено видовое однообразие, где доминируют только представители семейства Pseudomonadaceae (род Pseudomonas ), дополнительно указывая на негативную ситуацию в акватории. Похожая картина отмечена для микрофлоры форели из озера Муй, где также преобладают псевдомонады и отмечена их эпизоотическая и экологическая роль.

Таким образом, определена наиболее низкая бактериальная обсемененность молоди форели из водоема Муй, где посадка малька производи- лась на несколько месяцев раньше, чем у рыб из водоема Хедо. Качественный состав микробиоценоза более разнообразен у форели, выпущенной в садки раньше (озеро Муй), и отличается присутствием представителей семейств Vibrionaceae, Bacillaceae и Neisseriaceae. Схожими составы оказываются в семействах Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae, Micrococcaceae и Listeriaceae. В микрофлоре рыб доминируют представители семейства Pseudomonadaceae (род Pseudomonas), но больше их отмечено для форели из озера Муй (76,1 %), чем из озера Хедо (58,5 %).

ВЫВОДЫ

Анализ полученных материалов показал, что таксономический состав микрофлоры рыб представлен 8 семействами ( Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae, Vibrionaceae, Neisseriaceae, Micrococcaceae, Bacillaceae, Listeriaceae, Saccha-romycetaceae ), 5 родами бактерий ( Pseudomonas, Micrococcus, Staphylococcus, Bacillus, Listeria ).

На изученных форелевых фермах в микробиоценозе радужной форели доминируют условно-патогенные бактерии семейства Pseudomonadaceae рода Pseudomonas . При создании неблагоприятных условий для макроорганизма они могут повышать свою вирулентность и способны инфицировать стрессированную (ослабленную) рыбу.

Численность бактерий на коже и жабрах радужной форели из хозяйств с периодом работы около одного года (озеро Муй и Хедо) варьирует в пределах 101–103 КОЕ/мл при разных сезонных условиях среды и особенностях рыбоводных техник. Это отражает высокую значимость температурного фактора в развитии бактериопланктона и индикаторной роли значений численности микроорганизмов для определения качества водной среды и эффективности проводимых профилактических мероприятий.

MICROBIOCENOSIS OF CAGE FARM RAINBOW TROUT IN NORTHERN KARELIA

Список литературы Микробиоценоз радужной форели в садковых хозяйствах Северной Карелии

- Бычкова Л. И. Микробиоценоз радужной форели (Oncorhynchus mykiss Walbaum) и водной среды при садковом выращивании: Автореф. дисс.. канд. биол. наук. М., 2002. 27 с.

- Бычкова Л. И., Юхименко Л. Н., Можарова А. И. Микробиоценоз как индикатор экологического состояния водной среды и рыбы//Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре: Тез. докл. научно-практической конф. М., 2000. С. 42-43.

- Головина Н. А., Стрелков Ю. А., Воронин В. Н., Головин П. П., Евдокимова Е. Б., Юхименко Л. Н. Ихтиопатология/Под ред. Н. А. Головиной, О. Н. Бауера. М.: Мир, 2003. 448 с.

- Карасева Т. А. Проблемы здоровья рыб в аквакультуре Севера России: на примере Кольского полуострова: Дисс.. канд. биол. наук. Мурманск, 2003. 168 с.

- Котлярчук М. Ю. Микробный пейзаж карпа (Cyprinus carpio L.) при выращивании в установке с замкнутым циклом водообеспечения: Автореф. дисс.. канд. биол. наук. Калининград, 2004. 23 с.

- Конев Н. В. Нормальная микрофлора рыб и ее роль в возникновении бактериальных заболеваний, вызванных стрессом: Научные тетради. СПб.: ГосНиОрХ, 1996. Вып. № 4. 46 с.

- Определитель бактерий Берджи: В 2 т./Под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж. Стейли, С. Уильямса. М.: Мир, 1997. 368 с.

- Проскурина В. В., Лисицкая И. А. Паразиты и микрофлора промысловых рыб дельты реки Волга и их патогенное влияние на представителей ихтиофауны//Рыбное хозяйство. 2007. № 3. С. 69-71.

- Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем/Под ред. В. А. Абакумова. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. 319 с.

- Руководство по проведению ветеринарного контроля над болезнями рыб и отбору проб для рыбоводных хозяйств северо-запада России/П. Коски. Оулу, 2006. 42 с.

- Рыжков Л. П., Нечаева Т. А., Евсеева Н. В. Садковое рыбоводство -проблемы здоровья рыб. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2007. 120 с.

- Семушин А. В. Экология гетеротрофного бактериопланктонного сообщества прибрежных поверхностных вод Соловецкого архипелага: Автореф. дисс.. канд. биол. наук. Сыктывкар, 2003. 138 с.

- Широкова Л. С. Пространственно-временная структура бактериопланктона и его роль в самоочищении малых озер Архангельской области: Автореф. дисс.. канд. биол. наук. Архангельск, 2007. 189 с.

- Юхименко Л. Н., Койдан Г. С., Бычкова Л. И., Смирнов Л. П. Биологические свойства аэромонад и их роль в патологии рыб//Рыбное хозяйство. Сер. Болезни гидробионтов в аквакультуре. 2001. Вып. 1. С. 1-10.

- Buller N. B. Bacteria from fish and other aquatic animals: a practical identification manual. Cambridge, 2004. 361 p.

- Cahill M. M. Bacterial flora of fishes: a review//Microbial Ecology. 1990. Vol. 19. № 1. P. 21-41.

- Trust T. J. Bacteria associated with the gills of salmonid fishes in freshwater//Applied bacteriology. 1975. Vol. 38. P. 225-233.