Микробиологическая характеристика раневого отделяемого при заживлении стандартного дефекта кожи на фоне пролонгированной туннелизации спицами костномозговой полости большеберцовой кости собаки

Автор: Розова Л.В., Петровская Н.В., Иванов Г.П., Речкин М.Ю., Науменко З.С.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Изучалась микрофлора раневого отделяемого при заживлении дефектов кожи на фоне пролонгированной туннелизации спицами костномозговой полости большеберцовой кости собак. Показано, что микрофлора ран у собак опытной серии, которым проводили стимуляцию периферического кровообращения большеберцовой кости путем туннелизации спицами, характеризовалась отсутствием полирезистентных стафилококков, низкими показателями обсемененности и быстрой элиминацией микроорганизмов из раны. В то же время у собак контрольной серии раневой процесс протекал при наличии полирезистентных стафилококков, при более разнообразной микрофлоре и высоких показателях обсемененности, что приводило к более позднему заживлению ран. Полученные результаты свидетельствуют о стимулирующем влиянии пролонгированной туннелизации костей конечности на антиинфекционную защиту организма.

Пролонгированная туннелизация, рана, микробиологическое обследование

Короткий адрес: https://sciup.org/142120906

IDR: 142120906

Текст научной статьи Микробиологическая характеристика раневого отделяемого при заживлении стандартного дефекта кожи на фоне пролонгированной туннелизации спицами костномозговой полости большеберцовой кости собаки

В РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова разрабатываются способы стимуляции периферического кровообращения для компенсации хронической ишемии при окклюзионных заболеваниях артерий, основанные на возбуждении репаративной регенерации кости, возникающей после нанесения операционной травмы [1-3]. Многолетние экспериментальноклинические исследования показали, что репаративный остеогенез сопровождается компенса- торно-восстановительными изменениями систем организма [4, 5]. В эксперименте изучено влияние индуцированного остеогенеза в костномозговой полости большеберцовой кости собаки на заживление стандартного дефекта кожи.

Цель настоящего сообщения – характеристика микробного пейзажа раневого отделяемого при заживлении стандартного дефекта кожи у собак со стимуляцией периферического кровообращения конечности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

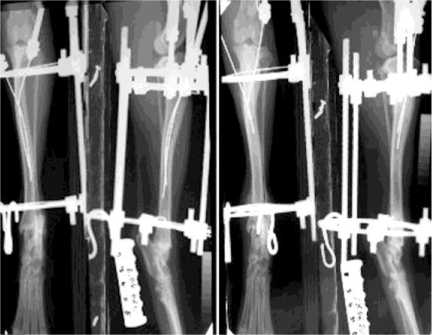

Опыты выполнены на 13 взрослых беспородных собаках в возрасте от 1,5 до 3 лет. В условиях операционной под общим барбитуровым наркозом вдоль краниального края правой лопатки создавали дефект кожи размером 3,0 0,5 см (рис. 1). Семи собакам (опыт- ная серия) для стимуляции периферического кровообращения конечности осуществляли продольную туннелизацию спицами костномозговой полости правой большеберцовой кости. При этом на голень накладывали аппарат Илизарова, состоящий из двух опор. Через созданные в верхней трети корковой пластин- ки большеберцовой кости каналы в костномозговую полость вводили две спицы Киршнера диаметром 1,5 мм до дистального метафиза. Свободные концы спиц фиксировали в тракционных устройствах, установленных на проксимальной опоре аппарата. Продольное перемещение спиц путем их дозированного выкручивания из костномозговой полости начинали на 7-е сутки после операции с темпом 1,5 мм в день за 4 приема (рис. 2). Шесть животных составили контрольную серию. Локализация дефекта кожи (лопаточная область) была выбрана с той целью, чтобы собака не могла достать рану языком или травмировать ее лапой при почесывании. Заживление ран в обеих сериях происходило без применения повязок.

Забор материала для микробиологического исследования с раневой поверхности у животных проводили на 1, 7, 14, 21-е сутки после операции в стерильную пробирку с соблюдением условий асептики. Выделение и родовую идентификацию бактериальных культур проводили согласно руководствам [6, 7]. Видовая идентификация бактерий частично осуществлялась с использованием бактериологического анализатора “ATB Expression” фирмы “BioMe-rieux” (Франция). Спектр чувствительности к антибиотикам определяли методом диффузии в агар с использованием стандартных дисков и среды АГВ [8].

Рис. 1. Дефект кожи лопаточной области

а б

Рис. 2. Рентгенограммы голени собаки: а – после операции; б – после окончания выкручивания спиц из костномозговой полости

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В первые дни после операции у всех животных с раневой поверхности отмечалось скудное серозной отделяемое. К 9-10-му дню наблюдения у собак опытной серии и к 18-21-му дню у собак контрольной серии рана покрывалась сухим струпом. Через 16-17 суток у животных контрольной серии струп самостоятельно отделялся и под ним определялся нежный атрофичный рубец. В контрольной серии заживление раны происходило через 20-39 дней.

Проанализировано 40 проб, из них 13 проб взято в день операции и 27 проб – отделяемое из послеоперационных ран. В пробах, взятых из ран во время операции, у собак опытной и контрольной серий рост бактерий отсутствовал. В ходе дальнейших наблюдений у собак опытной серии выявлен 21 штамм различных бактерий, среди которых Staphylococcus aureus составлял 38,1 % случаев. В контрольной серии выделено 25 штаммов бактерий, где патогенный стафилококк представлен двумя видами St. aureus и St. intermedius (52 % и 8 % соответственно). Ни в одной из серий среди выделенных стафилококков не наблюдалось ванкомицин резистентных штаммов. Данные стафилококки были чувствительны к оксациллину, цефалоспоринам, гентамицину, ципрофлоксацину в 100 % случаев. Среди St. Aureus, выделенных в опытной серии собак, метициллин резистентных штаммов не выявлено. У контрольной серии животных мети-циллинрезистентные штаммы встречались в 13,3 % случаев. Остальные виды выделенных стафилококков, были представлены St. saprophyticus, St. epidermidis. Кроме стафилококков в опытной и контрольной серии были выделены стрептококки (4 и 2 штамма – соответственно), коринебактерии по одному штамму и в контрольной серии дрожжеподобные грибы.

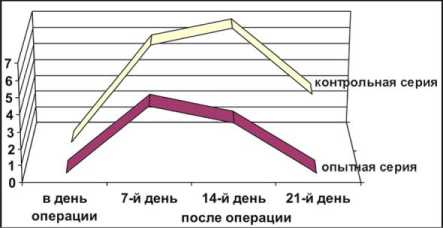

На седьмые сутки после операции у собак опытной серии рост St. aureus наблюдался в четырех случаях из семи и в двух пробах превышал критический уровень 1 106 и 5 106. У контрольной серии животных в пяти пробах из шести отмечался рост St. aureus в одной из проб совместно с St. intermedius , а обсемененность раны превышала критический уровень 5 105 КОЕ/мл (рис. 3).

Рис. 3. Динамика выделения патогенных стафилококков в опытной и контрольной сериях собак

На 14-е сутки после операции, у опытной серии собак рост St. aureus наблюдался в четырех случаях и не превышал критического уровня, в трех пробах рост бактерий отсутствовал. У контрольной серии во всех пробах наблюдался рост микроорганизмов, причем в четырех пробах выделено пять штаммов St. aureus и в одной из проб St. intermedius, в двух пробах обсеменен-ность ран превышала критический уровень (5 105 и 106 КОЕ/мл). Микробный пейзаж в основном был представлен бактериями кокковой группы и единичными случаями дрожжеподобных грибов и коринеформными бактериями.

На 21-й день после операции отмечался рост бактерий только в контрольной серии, в четырех пробах выделен St. aureus, превышающий критический уровень (105-106 КОЕ/мл).

Таким образом, микрофлора ран у собак, которым проводили стимуляцию периферического кровообращения большеберцовой кости путем туннелизации спицами костномозговой полости, характеризовалась отсутствием полирезистентных стафилококков, низкими показателями обсеменен-ности и быстрой элиминацией микроорганизмов из раны. В то же время у собак контрольной серии раневой процесс протекал при наличии полирези-стентных стафилококков, при более разнообразной микрофлоре и высоких показателях обсеме-ненности, что приводило к более позднему заживлению ран. Полученные результаты свидетельствуют о стимулирующем влиянии пролонгированной туннелизации костей конечности на антиин-фекционную защиту организма.