Микробиологическая эмиссия CH4 и CO2 в криогенных почвах лиственничников Центральной Эвенкии (опыт с искусственным прогреванием мерзлоты)

Автор: Сорокин Н.Д., Александров Д.Е., Сырцов С.Н.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 6, 2014 года.

Бесплатный доступ

Авторами установлено, что искусственное прогревание мерзлотного слоя почвы (криозема гомогенного) инициирует дыхательную активность микробных комплексов и эмиссию метана на опытном участке по сравнению с контролем. Однако превышение температуры нагревания почвенного слоя на 3-4 оС не дает эффекта существенного повышения выделения метана с поверхности почвы по сравнению с контролем.

Центральная эвенкия, экология микроорганизмов, трансформация углерода, эмиссия парниковых газов

Короткий адрес: https://sciup.org/14083784

IDR: 14083784 | УДК: 630.548:630.114.61(571.51)

Текст научной статьи Микробиологическая эмиссия CH4 и CO2 в криогенных почвах лиственничников Центральной Эвенкии (опыт с искусственным прогреванием мерзлоты)

Введение. Значительная часть наземных экосистем Сибири и их неотъемлемая составляющая – лесные биогеоценозы – функционируют в экстремальных условиях криолитозоны. При этом их устойчивое развитие обусловлено, наряду с другими факторами, биогеоценотическими функциями микробного сообщества – одного из самых реактивных компонентов лесного биогеоценоза. В результате глобальных изменений климата и роста антропогенных воздействий в первую очередь существенно меняются структурнофункциональные параметры микробных комплексов криогенных почв [3, 4]. Особенно негативными могут быть последствия глобального потепления и выхода в атмосферу больших количеств парниковых газов в виде метана и диоксида углерода. Прогноз микробиологической эмиссии СН4 и СО2, а также изменения функциональной активности микробных комплексов в случае глобального потепления можно получить в условиях природных модельных опытов при искусственном прогревании почвенного мерзлотного слоя.

Цель исследований. Провести сопряженный сравнительный анализ микробиологической активности и эмиссии парниковых газов (СН 4 , СО 2 ) в криогенных почвах лиственничников Центральной Эвенкии при их искусственном экспериментальном прогревании.

Объекты и методы исследований. В лиственничниках Центральной Эвенкии (Тура), в зоне сплошного распространения многолетней мерзлоты заложен модельный эксперимент по искусственному нагреванию почвы, который включает 3 подготовленных площадки (5х5 м), состоящих из 3 вариантов: 1) ненарушенная почва ( Контроль 1 ); 2) нарушенная закладкой кабеля почва – Нагревание (эксперимент); 3) контроль нарушения напочвенного покрова ( Контроль п ). Прогревание мерзлотного слоя почвы проводилось с помощью проложенного по площадке кабеля и генератора переменного электрического тока.

Анализ концентраций CO 2 и CH 4 в полевых условиях проводили с помощью газоанализатора Li-Cor 6200, в отобранных образцах – методом газовой хроматографии с разными детекторами (FID, IR, и ECD) на хроматографе Agilent 6890N. Дыхательную активность микробных сообществ определяли хроматографически, методом субстрат-индуцированного дыхания (СИД), вследствие чего регистрировали базальное дыхание (БД), микробную биомассу (БМ) и метаболический коэффициент (qCO 2 ) [1, 5]. Сопряженно проведен агрохимический и микробиологический анализ почвы криозема гомогенного [2].

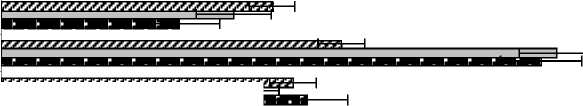

Результаты исследований и их обсуждение. Исследовались два экспериментальных участка (№1 и №2), заложенных в 2011 г. (с закопанным на них кабелем), которые находятся в стадии минимального восстановления. Отмечено, что через год (2012 г.) нарушения почвенного покрова все еще остаются максимальными и оказывают существенное влияние на функционирование микробных сообществ. Установлено, что количество выделяемого метана по месяцам и в среднем в течение вегетационного сезона на обоих участках различается несущественно. На участке № 1 наибольшее количество метана отмечено в варианте Контроль 1 – 10,6 ppm , наименьшее –7,1 ppm в варианте Нагревание . При этом максимальное выделение метана во всех трех вариантах опыта наблюдалось в слое 0-20 см (рис.1, 2). На участке № 2 также максимальная концентрация метана регистрируется в варианте Контроль 1 – 9.23 ppm и наименьшее – в варианте Нагревание – 7.74 ppm.

СН4, ррm0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

га

ю

±

ф

СП и ф

5 см

20 см

50 см

5 см

20 см

50 см

WMMWW^

<о

5 см

y/W/ZAW/ZAWW

20 см

^

50 см

иииииии^^^^иизет

ЕЗ июнь □ июль н август

Рис. 1. Количество выделенного СН 4 (ppm) по почвенному профилю участка №1

Рис. 2. Среднее количество выделенного метана на участке №1

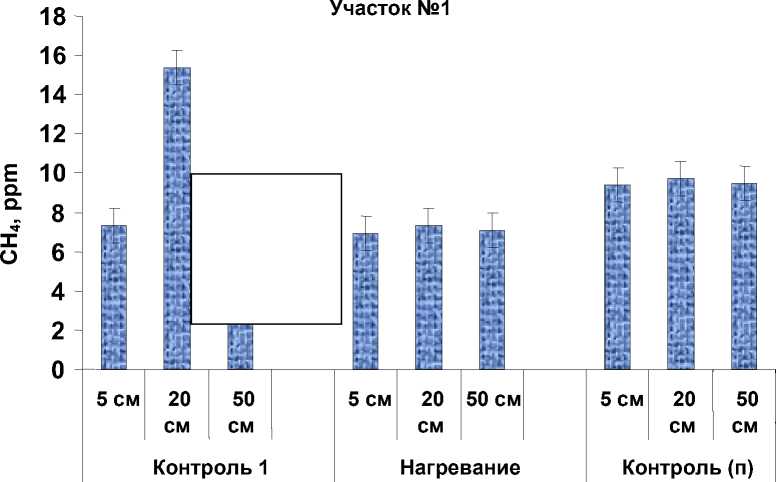

Дыхательная активность микроорганизмов, выраженная через значения микробной биомассы, базального дыхания и микробного метаболического коэффициента, была наибольшей в августе (рис. 3). Отмечены высокие интенсивность микробного дыхания и значения qCО 2 в конце вегетационного периода, что свидетельствует о стрессовом состоянии микробных сообществ во всех вариантах опыта, т.е. функциональная активность микробоценозов не восстановлена после закладки кабеля.

Рис. 3. Изменение микробной биомассы (БМ) и интенсивности дыхания (БД) в почве различных вариантов опыта на экспериментальных участках

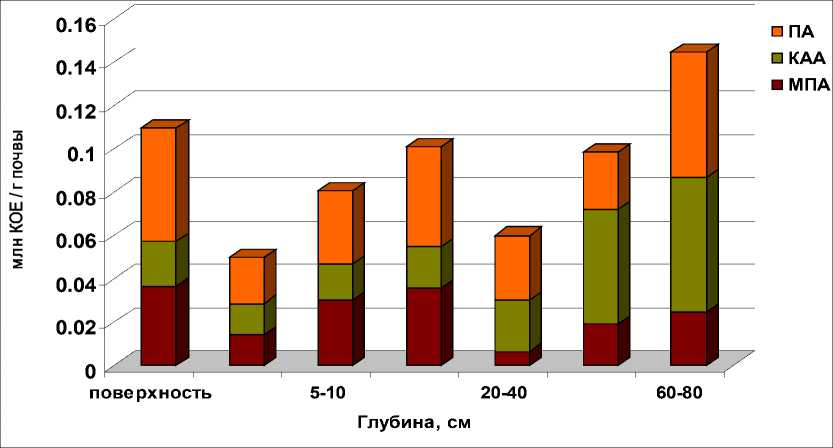

Установлено, что в короткий период летней вегетации микробиологическая активность надмерзлотного горизонта ненарушенной почвы достаточно высокая за счет активной деятельности копиотрофов (прото-трофов) и олиготрофов (рис. 4). Она сопоставима с микробиологической активностью микробных комплексов лесных почв южнотаежной подзоны Сибири [4]. Минимальной численностью всех групп микроорганизмов характеризуется слой 20-40 см, но вместе с тем процессы минерализации поступивший органики в нем выше, чем в других слоях (К МИН =3,7, К ОЛИГ = 4,5), что, вероятно, связано со снижением кислотности в данном горизонте.

Отмечена высокая корреляция между БМ и аммонификаторами (r=0,5), а также аммонификаторов с рН (r= -43), с валовым и подвижными формами азота (r=44–0,5), с С гум (r= -46) и с калием (r= -57); прототро-фов с рН (r=0.9) и с магнием (r=-0,53); олиготрофов с С гум (r= -0,9), с фосфором (r= 0,54), с общим и подвижным азотом (r= 0,4–0,44).

Рис. 4. Распределение основных функциональных групп микроорганизмов по профилю разреза: МПА – аммонификаторы; КАА – прототрофы; ПА – олиготрофы

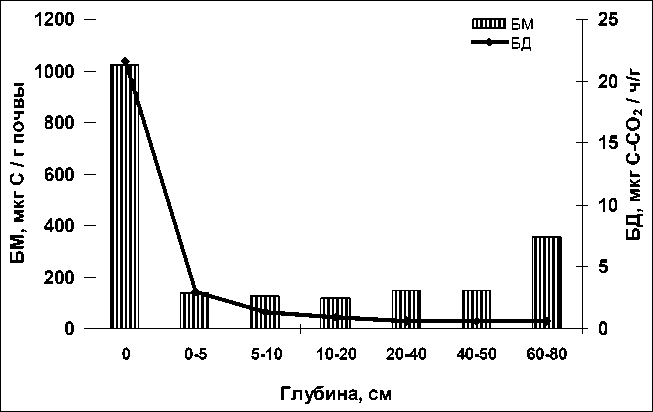

Наибольшей дыхательной активностью выделяется поверхностный слой (рис. 5) – это показатель того, что в процессе дыхания участвуют не только микроорганизмы, но и растения (мхи), в минеральном профиле наибольшая микробная биомасса зарегистрирована в надмерзлотном слое (354 мкг С / г почвы). Корреляция между БМ и рН довольно высокая (r=0,83), что свидетельствует о прямой зависимости микробной биомассы от кислотности среды.

Значения микробного метаболического коэффициента (qCO 2 ) поверхностного и верхних слоев высокие, что указывает на нестабильное состояние микробного сообщества, на нарушение экофизиологического статуса почвы.

Рис. 5. Дыхательная активность (БМ и БД) микроорганизмов по профилю разреза криогенной почвы нагревательного эксперимента

Результаты измерений на третий год (2013) после закладки опытных площадок свидетельствуют о повышении уровня концентрации растворимого органического вещества (РОУ) и основных анионов до значений, характерных для неповрежденного участка. Такие параметры, как базальное дыхание (БД), активная микробная биомасса (БМ), метаболический коэффициент (qCO 2 ), также указывают на соответствие показателей биологической активности почвы опытной и контрольной площадок. При этом отмечено стабильное увеличение эмиссии метана с поверхности почвы на опытном участке по сравнению с контрольным в течение периода прогревания почвенного слоя с превышением температуры на 3–40С. Однако показатели концентрации СН 4 при нагревании почвенного слоя на 3–40С сопоставимы с концентрациями метана, выделяемого криоземами гомогенными на южных склонах в период летней вегетации, а различия в эмиссии газа на опытном и контрольном участке несущественны (достоверность различий t=1,2–1,4). Очевидно, чтобы получить эффект более высокой эмиссии СН 4 при нагревании мерзлоты, необходимо превышение температуры порядка 10оС. Как известно, при повышении температуры на 100С скорость химических реакций (биохимических процессов) возрастает в два раза.

Заключение. В короткий период летней вегетации микробиологическая активность криогенных почв лиственничников севера Сибири (Центральная Эвенкия) достигает своего апогея и сопоставима с таковой в лесных почвах южнотаежной подзоны Сибири. Это выражается в показателях численности копиотрофных и олиготрофных групп микроорганизмов, величинах микробной биомассы, базального дыхания, коэффициентах метаболической активности микробных комплексов, микробиологической эмиссии СО 2 и СН 4 .

Искусственное прогревание мерзлотного слоя почвы (криозема гомогенного) инициирует дыхательную активность микробных комплексов и эмиссию метана на опытном участке по сравнению с контролем. Однако превышение температуры нагревания почвенного слоя на 3–4оС не дает эффекта существенного повышения выделения метана с поверхности почвы по сравнению с контролем.