Микробиологическая оценка агропочв лесных питомников лесостепной зоны

Автор: Фомина Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты изучения микрофлоры аерогенно измененных почв лесных питомников, расположенных в зоне Канской и Красноярской лесостепи. Установлено, что исследуемые почвы обладают высокой численностью некоторых эколого-трофических групп микроорганизмов, что характеризует интенсивное протекание процессов разложения органических веществ, а также создание оптимальных условий для роста сеянцев хвойных.

Микрофлора, почва, лесопитомники, численность, показатели, группы

Короткий адрес: https://sciup.org/14083974

IDR: 14083974 | УДК: 631.41

Текст научной статьи Микробиологическая оценка агропочв лесных питомников лесостепной зоны

Введение . В каждом типе почв, обладающем конкретными физико-химическими свойствами, развивается определенное количество микроорганизмов. Формируется качественный состав, устанавливается биологическое равновесие, характерное для данных условий и сезона. Изменение водного, воздушного и питательного режимов почвы сказывается, прежде всего, на почвенной микрофлоре, а в результате изменяется не только соотношение отдельных групп микроорганизмов, но и динамика и интенсивность микробиологических процессов превращения органических и минеральных соединений в почве [Звягинцев, 1978; Ари-стовская, 1988; Бабьева, Зенова, 1989; Никитина, 1982; Сорокин, 1981, 1990].

Известно, что агропочвы лесопитомников Сибири отличаются друг от друга по биоклиматическим условиям, по типу почвообразовательных процессов и теплообеспеченности, трофическим условиям и агротехническим приемам обработки. Все эти факторы оказывают существенное влияние на структурно-динамические и функциональные особенности микробоценозов, питательный режим почв [Гродницкая, 2013].

Комплексное изучение микробоценоза почв лесопитомников, расположенных в разных лесорастительных зонах, необходимо для выявления видов-индикаторов, устойчивых к агрогенному воздействию, а также для формирования биологической оценочной базы данных агропочв и проведения комплексной эколого-микробиологической оценки.

Методика и результаты исследований . Объектом исследований стала микрофлора почв лесопитомников. Образцы почвы отбирались нами в почвенном слое 0–20 см на полях с посевами сеянцев Pinus sibirica Du Tour., Pinus sylvestris L. и Picea obovata L. в течение вегетационного периода сеянцев хвойных [Сэги, 1983; Основные микробиологические …, 1987; Методы почвенной …, 1991; Теппер, 1993].

Большемуртинский лесопитомник . Почва агротемногумусовая легкоглинистая. Содержание гумуса в поверхностном слое 6–7 %, рН=6,0. Обеспеченность по гумусу очень хорошая, кальцием – хорошая, магнием и подвижным фосфором – средняя, калием – хорошая.

Уярский лесопитомник . Почва – типичный глинисто-иллювиальный чернозем под естественной растительностью, которая сформирована на делювиально-аллювиально глинистых отложениях.

Изучение эколого-трофических групп микроорганизмов (ЭКТГМ) проводилось методом разведений на диагностических питательных средах: микромицеты – на кислом сусло-агаре со стрептомицином (СА); микроорганизмы, использующие минеральный азот и актиномицеты, на крахмало-аммиачном агаре (КАА); оли-готрофы – на почвенном агаре (ПА); олигонитрофилы – на среде Эшби; нитрификаторы – на среде Виноградского; аэробные целлюлозоразрушающие микроорганизмы – на среде Гетчинсона [Методы почвенной …, 1991]. Все посевы проводили из двух параллельных колб в трехкратной повторности из 3-, 4- и 5-го разведений. Численность микроорганизмов пересчитана на 1 г абсолютно сухой почвы и выражена в колонеобразую-щих единицах (КОЕ г-1) [Основные микробиологические …, 1987; Методы почвенной …, 1991; Теппер, 2004].

Эколого-трофические группы микроорганизмов являются индикаторами экологического состояния любой почвенной экосистемы, при этом выделить по значимости какую-либо группу невозможно, так как все биохимические процессы взаимосвязаны.

Олигонитрофильные микроорганизмы влияют на круговорот углерода, так как способны ассимилировать большие его количества при небольшой потребности в азотистых веществах. Они активно развиваются при недостатке связанного азота и высоком содержании углерода [Никитина, 1982].

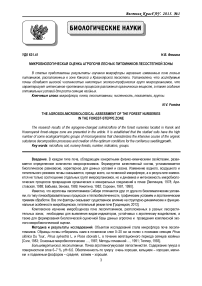

Количественный состав данной группы микроорганизмов в исследуемых агропочвах лесопитомников неоднозначен, так под сосной обыкновенной (посев 2011 г.) в Уярском лесопитомнике численность наиболее высокая и составляет 120 *105 КОЕ *г-1 сух. почвы, затем снижается в процессе вегетации сеянцев до 70*105 КОЕ *г-1 сух. почвы (посев 2010 г.) (рис. 1).

Данное изменение связано прежде всего с избыточным потреблением минеральных азотсодержащих элементов сеянцами. Кроме того, численность олигонитрофилов может быть довольно значительной в вы-сокогумисированной почве, а таковой и является агрочернозем Уярского лесопитомника. Однако в почве Большемуртинского лесопитомника численность исследуемой группы микроорганизмов, наоборот, была более высокой в первый год вегетации сеянцев – 75*105 КОЕ *г-1 сух. почвы, а затем снижалась до 34 *105 КОЕ *г-1 сух. почвы. Это может быть связано с тем, что в процессе вегетации сеянцев происходит интенсивное накопление метаболитов в почве, усиленная минерализация органического вещества.

Средняя численность некоторых эколого-трофических групп микроорганизмов в агропочвах лесопитомников

|

Группа микроорганизмов |

Уярский лесопитомник |

Большемуртинский лесопитомник |

|

млн КОЕ/г абсолютно сухой почвы |

||

|

Xср±m x |

Xср±m x |

|

|

Прототрофы (КАА) |

167,5±22,4 |

94,2±6,5 |

|

Микромицеты (среда Чапека) |

8,2±1,3 |

3,2±0,5 |

|

Олигонитрофилы (среда Эшби) |

58,7±8,9 |

38±4,2 |

|

Олиготрофы (ПА) |

147,5±20,1 |

51,5±7,9 |

|

Целлюлозоразрушители (среда Гетчинсона) |

102±17,8 |

88,75±10,6 |

После сравнения экспериментальных данных на полях с посевами сеянцев, со значениями численности олигонитрофилов в почве под паром установлено, что они в 2–4 раза ниже, что подтверждает ранее описанные факты о том, что эти микроорганизмы могут потреблять азотистые вещества из рассеянного состояния.

В целом же средние показатели численности данной группы микроорганизмов достоверно не различались в исследуемых агропочвах и составляли 38–58,7*105 КОЕ *г-1 сух. почвы (табл.).

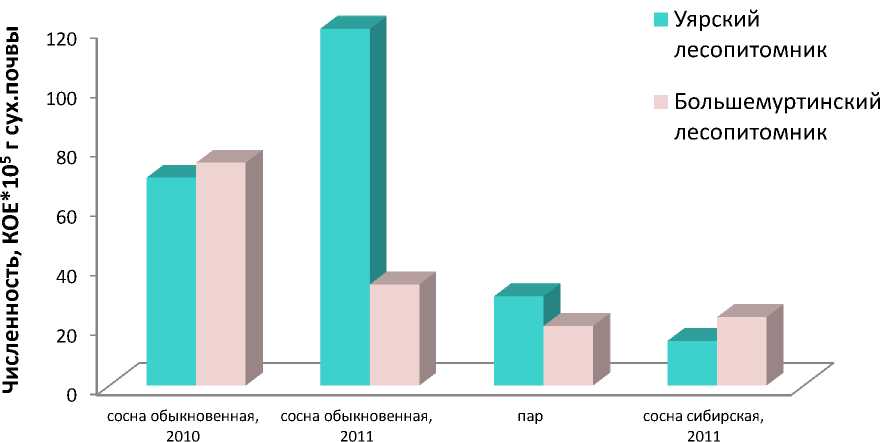

Численность микроорганизмов, усваивающих минеральный азот, определяет интенсивность процессов минерализации органического вещества и наличие минеральных форм азота в почве [Звягинцев, 1978; Добровольская, Лысак, Звягинцев, 1996].

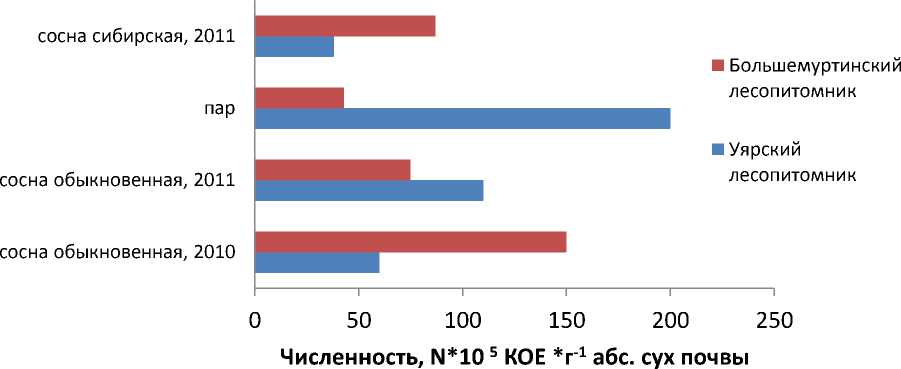

Рис. 1. Численность олигонитрофилов в почве лесопитомников

В почве, отобранной под сеянцами хвойных во всех опытных вариантах в Уярском лесопитомнике, численность данной группы микроорганизмов достоверно не различалась и изменялась в пределах от 100 до 150*105 КОЕ *г-1 сух. почвы, исключение составили лишь данные показатели в почве, отобранной под паром, где значения в 2–3 раза были выше, чем в опытных образцах, и составили 300*105*КОЕ *г-1 сухой почвы (рис. 2).

При сравнении средних значений количества прототрофов в агрочерноземе Уярского лесопитомника численность выше, чем в агросерой почве Большемуртинского лесопитомника, что свидетельствует о большей интенсивности процесса минерализации органического вещества (табл.). Следует также отметить, что под посевами сосны обыкновенной (2010–2011 гг.) численность в 2–3 раза ниже в Большемуртинском лесопитомнике.

■ Уярский лесопитомник

сосна обыкновенная, сосна обыкновенная,

2010 г. 2011 г.

пар сосна сибирская, 2011 г.

Рис. 2. Численность прототрофов в почве лесопитомников

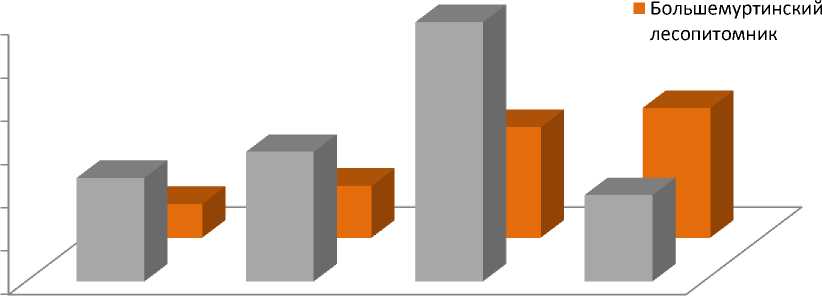

Практически аналогичная картина наблюдалась и при изучении численности олиготрофов, а именно в почве под паром, где их значения выше в 2–3 раза, чем под посевами сеянцев, что, вероятно, связано с возможностью потребления питательных элементов данной группой микроорганизмов из рассеянного 5

состояния (рис. 3). Олиготрофы – это микроорганизмы, минерализующие гумусовые (главным образом углеродсодержащие) вещества [Добровольская, Лысак, Звягинцев, 1996]. Средние показатели их численности в агрогенно измененной почве Уярского и Большемуртинского лесолесопитомников достоверно различались, при этом в первом численность в 5–6 раз была выше, что также свидетельствует о значительно большей биогенности агрочернозема.

■ Уярский лесопитомник

сосна обыкновенная, сосна обыкновенная, пар сосна сибирская, 2011 г.

2010 г. 2011 г.

Рис. 3. Численность олиготрофов в почве лесопитомников

В целом численность олиготрофов в почве Уярского опытного лесопитомника изменялась в пределах от 40 до 300 *КОЕ *г-1 сухой почвы, а Большемуртинском лесопитомнике – от 25 до 80*КОЕ*г-1 сухой почвы. Такие различия в показателях довольно существенные и свидетельствуют о гетерогенности почвенной системы, а возможно, и о менее продолжительном агрогенном воздействии на почву Уярского лесопитомника, так как период его эксплуатации составляет лишь 5 лет, тогда как Большемуртинского более 20 лет. Микробное сообщество почвы способно очень быстро изменять свои количественные характеристики в связи с сезонностью, температурными и погодными условиями и др. Однако внутренние связи, существующие в такой системе, приводят к согласованному изменению численности эколого-трофических групп. Поскольку в естественных условиях почва является олиготрофной средой, то и численность групп, растущих на бедных питательными элементами средах будет низкой [Кольцова, 2012].

Среди аэробных целлюлозных бактерий наиболее важная роль принадлежит миксобактериям. Эти микроорганизмы производят почти полное окисление клетчатки до углекислоты и воды, но часть ее в результате неполного окисления превращается в слизистую массу и входит в состав перегноя почвы. Кроме миксобактерий, к этой группе микроорганизмов относятся вибрионы, а также неспециализированные представители грибов, актиномицеты, микобактерии и бациллы [Клевенская, 1966; Гребенюк, 1973].

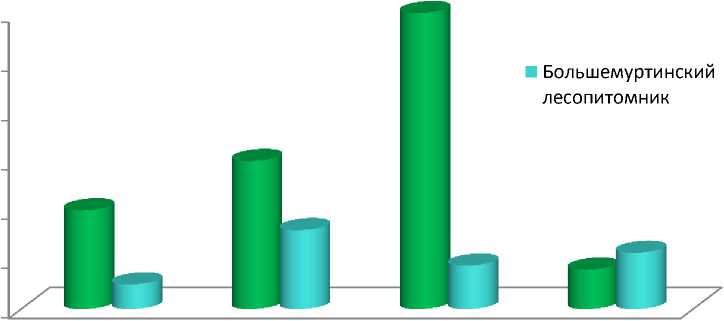

Максимум численности аэробных целлюлозоразрушителей установлен в Уярском лесопитомнике в почве, отобранной под паром 200*105 КОЕ *г-1 сухой почвы, тогда как в Большемуртинском было зафиксировано самое низкое количество – 43*105КОЕ *г-1 сухой почвы (рис. 4). Однако средние значения данной группы микроорганизмов по изучаемым почвам различались незначительно, составляя соответственно 102*105КОЕ *г-1 и 88,7*105КОЕ *г-1 сухой почвы (табл.). Достаточно существенные различия в численности определены в вариантах почвы, отобранной под паром и сосной обыкновенной, однако под посевами кедра и сосной обыкновенной в начальный период вегетации (2010 г. посева) численность аэробных целлюлозо-литиков была ниже, чем в почве Уярского лесопитомника, в среднем в 2–3 раза по сравнению с аналогичными вариантами в Большемуртинском лесопитомнике (рис. 4). Активное развитие данной группы микроорганизмов также отмечается в почве, отобранной под сосной обыкновенной (посев 2011 г.) в Уярском лесопитомнике – 110*105КОЕ*г-1 сух. почвы, что указывает на интенсивное протекание процессов разложения органического вещества в исследуемых почвах, создавая благоприятный питательный режим для выращивания сеянцев хвойных.

Рис. 4. Численность аэробных целлюлозоразрушающих микроорганизмов в почве лесопитомников

Следует отметить, что в других опытных вариантах количество целлюлозоразрушителей невысокое и колеблется в пределах от 38 до 60*105КОЕ*г-1 сухой почвы. Данные показатели согласуются и со значениями численности микроскопических грибов в исследуемых агропочвах лесопитомников.

Микромицеты представляют обширную группу гетеротрофных, большей частью многоклеточных организмов. Гетеротрофное питание обусловливает их участие, главным образом, в начальных стадиях разложения разнообразных органических соединений. При этом синтезируются органические вещества, определяющие плодородие почвы [Теппер, 2004].

Кроме того, микроскопические грибы отличаются от других групп микроорганизмов еще и более экономным, чем бактерии, обменом веществ, имеют высокую биохимическую активность. Это делает их более конкурентоспособными в слабообеспеченных питательными веществами кислых почвах [Бабьева, Зенова, 1989].

Наиболее высокая численность микромицетов была установлена в Уярском лесопитомнике в почве под паром (10*103 КОЕ *г-1) и под сосной обыкновенной и сибирской 2011 г. посадки (9 и 8 *103 КОЕ*г-1 ). Активное развитие грибов свидетельствует о высоких темпах целлюлозоразрушения, которые к 2011 г. снизились и их численность составила 3*103 КОЕ *г-1 и 6*103 КОЕ*г-1 сух. почвы в Большемуртинском и Уярском лесопитомниках соответственно (рис. 5).

о

о

X

ф

* ш О

■ Уярский лесопитомник

I I В Большемуртински лесопитомник й LLl

Большемуртинский

сосна обыкновенная, сосна обыкновенная, 2010 2011

пар

сосна сибирская, 2011

Рис. 5. Численность микромицетов в почве лесопитомников

Среднее же количество микроскопических грибов в почве второго опытного лесопитомника достоверно различается с показателями, полученными в Уярском лесопитомнике, они ниже 2–2,5 раза. Необходимо отметить, что довольно широкое распространение микромицетов связано с их большой устойчивостью к факторам внешней среды, в том числе и к агрогенному воздействию. Окультуривание почвы, ее перепахивание, внесение удобрений стимулирует развитие данной группы микроорганизмов.

Н.Д. Сорокин считает, что при интерпретации результатов отклика микробоценоза на экзогенные нарушения следует принимать во внимание естественные природные флуктуации численности и степень активности микроорганизмов, а также учитывать взаимоотношения микробных популяций, как между собой, так и с растительными сообществами [Сорокин, 1990].

Как указывает И.Д. Гродницкая, основным фактором формирования микробных сообществ в почвах лесопитомников являются посевы монокультуры, которые на фоне зональных экологических особенностей и способов обработки меняют направленность биогенных почвенных процессов в сторону снижения их троф-ности и биоразнообразия [Городницкая, 2013]. Отметим, что даже в почве, отобранной под монокультурой, наблюдаются столь значительные различия в количественном составе ЭКТГМ, что обусловлено почвенноэкологическими факторами или зональными особенностями почв, а также способами ее обработки.

Таким образом, почвы исследуемых лесопитомников, расположенные в Красноярской лесостепной зоне (Большемуртинский) и Канской лесостепи (Уярский), характеризуются довольно высокой численностью разных эколого-трофических групп микроорганизмов, особенно агрочернозем в Уярском лесопитомнике. Это способствует интенсивному протеканию процессов разложения и минерализации органических веществ и, следовательно, созданию оптимальных условий для роста сеянцев хвойных. Агросерая почва Большемур-тинского лесопитомника, возможно, испытывая более длительный агрогенный «пресс» (более длительная эксплуатация почвы), обладает меньшей микробиологической активностью и общей биогенностью.

Заключение . Агропочвы лесопитомников лесостепной зоны обладают высокой численностью разных эколого-трофических групп микроорганизмов, что характеризует интенсивное протекание процессов разложения и минерализации органических веществ, следовательно, и создание оптимальных условий для роста сеянцев хвойных. Агрочернозем Уярского лесопитомника характеризуется более высокой микробиологической и ферментативной активностью, большей биогенностью.