Микробиологическая трансформация углерода и азота в лесных почвах Средней Сибири

Автор: Сорокин Н.Д., Александров Д.Е.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Авторами статьи исследованы микробиологические факторы трансформации углерода и азота в лесных почвах Средней Сибири. Установлено, что общая продуктивность бактерий и микромицетов в исследуемых почвах составляет 1,2-3,8 т/га в верхнем слое 0-50 см, расчетный углерод микробной биомассы меняется в пределах 0,7-1,3 т/га, или 0,4-1,7 % от общего углерода. Энергия гумуса при переходе от почв южно-таежной подзоны к северным криогенным почвам уменьшается от 27,9х108 до 1,3х108 ккал/га. Микробиологическая трансформация азота и углерода может служить показателем лесорастительной способности (плодородия) почв.

Экология микроорганизмов, средняя сибирь, трансформация углерода, трансформация азота, плодородие почв

Короткий адрес: https://sciup.org/14083286

IDR: 14083286 | УДК: 630.548:630.114.61(571.51)

Текст научной статьи Микробиологическая трансформация углерода и азота в лесных почвах Средней Сибири

Исследование микробиологической трансформации углерода в лесных экосистемах Сибири имеет большое значение, так как дает возможность количественно оценить биогенную составляющую баланса углерода и его динамику в различных биогоризонтах (почва, подстилка, опад) под влиянием экологических и антропогенных факторов.

В то же время хорошо известно, что микробиологическая мобилизация углеродных соединений тесно связана с динамикой азота почвы. Сопряженные процессы микробиологической трансформации углерода и азота в лесных почвах севера и юга Средней Сибири имеют свои особенности, но однозначно в значительной степени определяют лесорастительную способность почв.

Цель исследований . Провести сравнительный анализ мобилизационной активности микробных комплексов лесных почв Средней Сибири при переходе от ее северной части к центральной и южнотаежной подзоне. Определить количественные микробиологические параметры трансформации углерода и азота.

Объекты и методы исследований . Объектами исследований явились микробные комплексы крио-земов гомогенных лиственничников Центральной Эвенкии, таежных осолоделых почв сосняков Иркутского Приангарья, серых лесных почв пихтарников Нижнего Приангарья и темно-серых лесных почв юга Красноярского края.

Для количественной оценки аккумуляции и эмиссии углерода в почвах лесных экосистем использовался регидратационный метод определения биомассы микроорганизмов [1] и газоаналитический метод СИД [7]. Скорость эмиссии СО 2 из почвы определяли по Очакову и на газовом хроматографе ЛХМ-80. Интенсивность деструкции клетчатки микроорганизмами изучали методом разложения стандартной целлюлозы на поверхности почвы и методом деструкции хлопчатобумажной ткани на глубине 0–20 см. Общую протеазную активность почв определяли по [3].

На основе полученных данных рассчитывали коэффициенты микробиологической активности Кма [5].

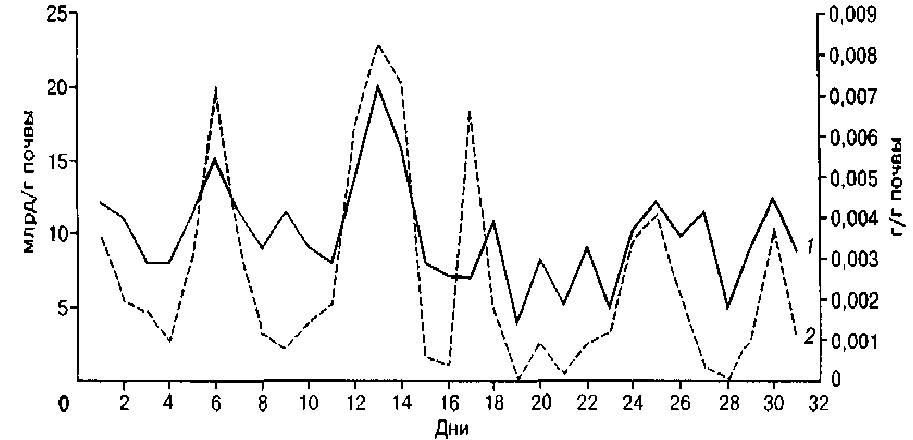

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что в таежных почвах Сибири в период летней вегетации (июль) количество генераций микроорганизмов может достигать 7–9 независимо от зональной принадлежности почв (рис.).

Однако весной и осенью число генераций численности микроорганизмов в почвах северной и южной подзоны резко отличается. При этом биогенность 1 г почвы лесных территорий составляет от 2,3 млрд клеток в условиях Севера Сибири до 6,4 млрд в Приангарье и 8,9 млрд – в предгорьях Западного Саяна, что соответствует их реальной величине трофического коэффициента.

Динамика численности и биомассы бактерий в серой почве сосняка разнотравного (Нижнее Приангарье): 1 – численность бактерий, млрд/г почвы; 2 – биомасса бактерий, г/г почвы

Общая продуктивность бактерий и грибов верхнего гумусированного горизонта почв исследованных биогеоценозов достигает 1,4–4,0 мг/см3 (1,2–3,8 т/га в слое 0–50 см), или 0,3–1,5 % от количества гумуса. Известно, что содержание углерода в микробной клетке колеблется от 48 до 58 % [6]. Следовательно, расчетный углерод микробной биомассы исследованных почв меняется в пределах 0,65–2,0 мг/см3 (0,7–1,3 т/га в слое 0–50 см), или 0,4–1,7 % от общего углерода.

Следует отметить, что энергия, заключенная в микробной биомассе, расходуется клетками на конструктивные или/и на деструкционные процессы. Именно за счет гетеротрофной деструкции органического вещества лес поставляет в атмосферу двуокись углерода в количестве, сопоставимом и даже превышающем антропогенные поступления. Как отмечают И.П. Бабьева и Г.М. Зенова [1], в аэробных условиях грибы дают 2/3, а бактерии – 1/3 выделяющейся различными биогоризонтами углекислоты.

По нашим данным, продукция СО 2 1 га почв таежной зоны составляет 40–62 кг за 24 ч (табл.). Коэффициент окислительной активности, определяемый по соотношению дыхание/микробная биомасса, для исследованных почв равен 3–4. Это означает, что ежегодный приток углекислого газа в атмосферу из лесных почв исследуемых регионов за счет деятельности микробиоты колеблется от 4,8 до 5,5 т/га.

Мобилизационная активность микроорганизмов лесных почв Сибири

|

Район исследований, тип леса и почвы |

Интенсивность выделения СО 2 , кг/га за 1 ч |

Общая протеазная активность, % разрушения желатины за сезон |

Разложение клетчатки, % |

Коэффициент микро-биологической активности, К ма |

|

|

за сезон |

за год |

||||

|

Среднее Приангарье; сосняк брусничнозеленомошный; таежная осолоделая |

2,4±0,3 |

62 |

41 |

77 |

4,6 |

|

Нижнее Приангарье: пихтарник; серая суглинистая |

3,3±0,3 |

68 |

53 |

81 |

5,1 |

|

Западный Саян: пихтарник высокотравнопапоротниковый; горнотаежная бурая |

3,1±0,3 |

74 |

57 |

86 |

5,2 |

|

Центральная Эвенкия: лиственничник кустар-ничково-зеленомошный; крио-зем гомогенный |

0,8±0,1 |

37 |

18 |

37 |

1,7 |

|

Юг Красноярского края: сосняк мертвопокровный; темно-серая лесная |

4,8±0,05 |

72 |

53 |

84 |

5,8 |

Расчет скорости микробного дыхания (БД), биомассы микроорганизмов (МБ) и метаболического коэффициента (qCO 2 ) через субстратиндуцированное дыхание (СИД) свидетельствует о том, что этот метод дает превышение по биомассе микроорганизмов в 1,5 раза, а по интенсивности дыхания – в 2 раза. Таким образом, расчетные данные по эмиссии СО2 в исследуемых почвах должны быть увеличены примерно в 2–2,5 раза.

Следует отметить, что функциональная активность целлюлозоразлагающих микроорганизмов зависит от наличия в почве легкоподвижных азотных соединений, а скорость разрушения клетчатки пропорциональна общей протеазной активности почв. Зная величину общей протеазной и целлюлолитической активности и величину биомассы микроорганизмов, можно посчитать коэффициент микробиологической активности почвы (Кма), который представляет собой отношение суммарного количества разложившейся клетчатки и желатина в граммах к биомассе микроорганизмов за определенный отрезок времени [5]. Коэффициенты микробиологической активности закономерно возрастают при переходе от северных почв к почвам южной подзоны тайги Сибири (см. табл.).

Преимущественное использование микробоценозами и фитоценозами лесных сообществ аммонийных форм азота выражается в преобладающем развитии в исследуемых почвах аммонифицирующих микроорганизмов. Энергия размножения аммонификаторов выражается в аммонифицирующей способности почв. Накопление поглощенного аммония наиболее активно происходит в серых лесных и дерново-подзолистых почвах приенисейской части Сибири и наименее активно в супесчаной почве Среднего Приангарья. В первом случае накапливается до 17–20 мг NH 4 на 100 г почвы, во втором – 3,5 мг.

Накопление нитратных форм азота не имеет прямой зависимости от числа нитрифицирующих бактерий, но находится в большей связи с общей численностью микроорганизмов, участвующих в метаболизме азота. Нитрификаторы в исследуемых почвах развиты слабо вследствие неблагоприятных для них почвенно-экологических условий. Но согласно результатам Докстадера и Александера [8], нитрификация может осуществляться гетеротрофными организмами. В частности, гетеротрофные бактерии, актиномицеты и грибы продуцируют нитраты из различных восстановленных форм азота. Отсутствие соответствия между чис- лом нитрификаторов и содержанием нитратов в почве может являться именно этим фактом, и кроме того, другой причиной является поглощение нитратов высшими растениями и денитрификация.

Исследования показывают, что процессы трансформации легкогидролизуемых форм органики наиболее полно протекают в серых лесных почвах Нижнего Приангарья. Здесь при определенных экологических условиях в летний период может происходить биологическое окисление солей аммония в нитратную форму. В остальных почвах процесс трансформации азота заканчивается на стадии образования аммония. При этом возможны потери азота в газообразной форме за счет активного развития денитрификаторов или за счет иммобилизации его другими группами микроорганизмов, которые после отмирания и лизиса возвращают поглощенный азот в почву в более сложной органической форме.

Обобщая полученные данные по трансформации азота и углерода в лесных почвах Средней Сибири, мы имеем возможность провести оценку плодородия почв региона, поскольку, как было показано, азот является в данном случае основным компонентом органического вещества, лимитирующим плодородие.

В.А. Ковда [2] и И.И. Свентицкий [4] предлагают оценивать потенциальное плодородие почв по одному комплексному показателю – количеству энергии, заключенной в органическом веществе почв, поскольку и почвообразование в целом, и гумусообразование являются энергетическими процессами.

Если принять запасы гумуса и энергии за уровень потенциального плодородия, то исследуемые почвы можно расположить в следующий нисходящий ряд: дерново-перегнойные суглинистые – серые оподзо-ленные – дерново-подзолистые суглинистые – перегнойно-поверхностно-глеевые осолоделые – серые осолоделые – таежные осолоделые красно-бурые – дерново-карбонатные – дерново-подзолистые супесчаные. Энергия гумуса в этом ряду убывает от 27,9х108 до 1,3х108ккал/га. По запасам энергии в микробной массе такой закономерности не наблюдается. Самые низкие и довольно близкие между собой величины отмечены в дерново-перегнойных суглинистых почвах и дерново-подзолистых супесчаных – 1,2х106 и 1,3х106ккал/г соответственно. Причем доля микробной массы в энергии органических соединений в первом случае самая низкая, а во втором самая высокая среди исследованных почв.

Заключение . При переходе от криогенных почв севера Сибири (Центральная Эвенкия) к длительно сезоннопромерзающим почвам центральной и южной части Красноярского края резко возрастает продукция микробной массы (от 1,2 до 3,8 т/га) и дыхательная активность микробиоты. Сопряженно в 3–5 раз увеличивается аммонифицирующая способность микроорганизмов и деструкция целлюлозы. Показателем мобилизационной активности гетеротрофных микроорганизмов является коэффициент микробиологической активности – Kма, который закономерно возрастает в почвах юга Красноярского края по сравнению с северными почвами от 1,7 до 5,8.

По всем параметрам микробиологической трансформации углерода и азота (сбалансированности процессов деструкции и синтеза клетчатки, накоплению микробной биомассы, эмиссии СО 2 , процессам аммонификации, нитрификации и др.), определяющим почвенное плодородие, лучшие условия создаются в лесных экосистемах юга Красноярского края и Нижнего Приангарья. Самой низкой лесорастительной способностью обладают почвы северной и восточной части Средней Сибири (Центральная Эвенкия и Иркутское Приангарье).