Микробиологические процессы деструкции органического фосфора в донных отложениях

Автор: Пежева М.Х., Казанчев С.Ч., Гетажева Ж.Х., Жантеголов дЖ.В., Казанчева Л.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 11, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований по изучению микробиологических процессов минерализации органического фосфора в иловых отложениях рыбоводных прудов. По данным авторов, быстрота минерализации органического фосфора увеличивается по мере приближения температуры среды к величинам, наиболее благоприятным для развития микроорганизмов. Установлено, что этому способствуют многие сапрофитные бактерии.

Иловые отложения, рыбоводные пруды, сапрофитные бактерии, минеральный фосфор, гидробионты, фитопланктон

Короткий адрес: https://sciup.org/14083406

IDR: 14083406 | УДК: 579.841.41

Текст научной статьи Микробиологические процессы деструкции органического фосфора в донных отложениях

Введение . Характерной особенностью иловых отложений служит то, что уже в тонком слое толщиной в несколько сантиметров они совершенно не фильтруют воду. Таким образом, в иловых отложениях исключаются восходящие и нисходящие токи воды, а сообщения между отдельными горизонтами и водной массой возможны только за счет медленных процессов диффузии органического и минеральных веществ. В зависимости от физико-химических условий среды минеральные вещества могут слабо связываться с илом и концентрироваться, либо переходить в водорастворимые соединения и выноситься с иловыми растворами. Вода обогащается минеральными веществами, особенно фосфором, в основном за счет миграции их из грунта и окружающих водоёмов почв.

В жизни гидробионтов огромное значение играет минеральный фосфор в составе иловых отложений. Растворенные в воде минеральные вещества поддерживают у гидробионтов постоянное осмотическое давление, обеспечивающее работу всех внутренних органов. От состава и количества растворенных в воде минеральных солей зависит биологическая продуктивность рыбоводных прудов.

Донные отложения пресноводных водоемов (рыбоводных прудов) пока мало изучены. Отсутствие кларковых норм для донных отложений рыбохозяйственных водоемов затрудняет оценку обеспеченности их минеральным и органическим фосфором, а литературные данные по содержанию этих элементов носят лишь сравнительный характер. Для рыбохозяйственного освоения водоёмов особенно важно знать обеспеченность минеральными веществами верхнего слоя иловых отложений. В связи с этим авторами впервые подробно изучены минеральный и органический состав фосфорных соединений иловых отложений рыбоводных прудов и их влияние на гидробиологическую продуктивность водоёмов [2, 4, 5, 6].

Цель исследований . На основе комплексного изучения оценить гидробиологические параметры рыбоводных прудов и разработать единый биогеохимический принцип уровня обеспеченности фосфорными соединениями звеньев трофических цепей водных угодий.

Материалы и методы исследований . Исследования проводились в рыбоводных прудах, расположенных в разных эколого-фенологических рыбоводных зонах (республика поделена на 5 экологофенологических рыбоводных зон [3]), а также на кафедрах зоотехнии, ветеринарной медицины и ветеринарно-санитарной экспертизы факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова в 2008–2010 гг.,

Пробы иловых отложений были отобраны с помощью 4 пластиковых труб высотой 45 см, соединенных между собой специальной металлической лентой. Расстояния между связкой труб (10 см) были выдержаны [1].

Исследованные пробы озоляли в фарфоровых тиглях в муфельной печи при температуре 450°С до полного исчезновения частиц угля [3]. Золу проб после растирания в агатовой ступке ссыпали в пакеты из кальки и хранили в эксикаторах. Найденное в золе содержание минерального фосфора пересчитывали на сухое вещество по формуле:

А х = с В, где с – найденная концентрация; А – масса золы; В – масса сухого вещества.

Воспроизводимость результатов анализа устанавливали по ряду параллельных определений содержания элементов в одной и той же пробе.

Пробы донных осадков для микробиологических анализов отбирали стерильными модифицированными шприцами объёмом 2 см3 в разных точках иловых монолитов после немедленного подъёма пластиковых труб. Численность фосфоротрофных бактерий учитывали методом предельных разведений с последующим культивированием.

Результаты исследований и их обсуждение . Кроме органической части, иловые прудовые отложения содержат значительное количество минеральных компонентов. Из этих компонентов наибольшее значение имеют с микробиологической точки зрения те, которые участвуют в биологических процессах круговорота вещества в водоемах. К ним относятся фосфор, сера, железо и марганец, кальций, калий, кремний и др. Некоторые из этих элементов могут накапливаться в значительных количествах на дне водоёмов, что образует пресноводный мергель. Фосфор связан с развитием жизни в водоёмах и от его подвижности и способности перехода из иловых отложений в воду в значительной мере зависит и биологическая продуктивность самого водоёма.

Содержание общего фосфора в иловых прудовых отложениях может достигать от 0,33 до 1,79 % от сухого веса золы. Основным источником пополнения фосфора в прудах является сток воды с удобряемых полей водосборной площади, т.е. носит мягко выраженный зональный характер (табл. 1).

Таблица 1

Процентное содержание различных соединений фосфора в поверхностном слое иловых отложений по рыбоводным зонам

|

Экологофенологическая рыбоводная зона |

Общий фосфор, мкг/л |

Процент от общего фосфора |

||

|

неорганического |

растворенного органического |

сестон |

||

|

I |

118,0 |

4,8 |

12,5 |

82,7 |

|

II |

127,0 |

5,5 |

31,7 |

62,8 |

|

III |

155,0 |

6,8 |

25,0 |

68,2 |

|

IV |

187,0 |

7,2 |

28,8 |

64,0 |

|

V |

203,0 |

7,8 |

30,0 |

62,2 |

Данные табл. 1 свидетельствуют, что концентрация общего фосфора колеблется от 203,0 мкг/л в V рыбоводной зоне до 118,0 мкг/л в зоне I. Существует прямая связь зонального расположения и содержанием разных форм фосфора. Быстрота минерализации органических фосфатов увеличивается по мере приближения температуры среды к величинам, наиболее благоприятным для развития микроорганизмов. Нами установлено, что этой способностью обладают многие сапрофитные организмы из родов Rhizobium, Pseudomonas и Bakterium. Активно также продуцируют фосфатазу спороносные бактерии Bac. glutinosus, Bac. megatherium, Bac. simplex, Bacillus angulans и др. Следует отметить, что способность минерализовать органофосфаты присуща широкому кругу микроорганизмов, а не какой-либо отдельной специфической группе.

Были сделаны попытки учесть численность бактерий в рыбоводных прудах, способных развиваться на средах с источником фосфора в виде лецитина. Данные этих анализов приведены в табл. 2.

Таблица 2

Количество бактерий, минерализующих органическое соединение фосфора в иле, млн кл/мл

|

Экологофенологическая рыбоводная зона |

Механический состав ила |

Май |

Июнь |

Июль |

Август |

Сентябрь |

Октябрь |

|

I |

Песок |

270 |

380 |

495 |

570 |

370 |

260 |

|

Известковый песок |

210 |

490 |

580 |

690 |

470 |

320 |

|

|

Коричневый ил |

190 |

570 |

620 |

790 |

650 |

430 |

|

|

Черный ил |

150 |

270 |

320 |

410 |

390 |

280 |

|

|

II |

Песок |

295 |

490 |

670 |

810 |

520 |

380 |

|

Известковый песок |

250 |

580 |

690 |

990 |

620 |

430 |

|

|

Коричневый ил |

210 |

620 |

790 |

1010 |

850 |

460 |

|

|

Черный ил |

180 |

390 |

420 |

630 |

470 |

490 |

|

|

III |

Песок |

305 |

520 |

790 |

1120 |

820 |

450 |

|

Известковый песок |

290 |

670 |

920 |

1210 |

900 |

480 |

|

|

Коричневый ил |

230 |

790 |

810 |

1120 |

830 |

510 |

|

|

Черный ил |

220 |

490 |

570 |

810 |

650 |

490 |

|

|

IV |

Песок |

350 |

2020 |

2350 |

2670 |

2160 |

2000 |

|

Известковый песок |

320 |

1970 |

2100 |

2240 |

2150 |

2110 |

|

|

Коричневый ил |

300 |

2550 |

2780 |

2890 |

2230 |

2115 |

|

|

Черный ил |

270 |

1200 |

1290 |

1350 |

1090 |

800 |

|

|

V |

Песок |

420 |

3250 |

3840 |

4500 |

3260 |

3000 |

|

Известковый песок |

410 |

2720 |

2970 |

2990 |

2115 |

2000 |

|

|

Коричневый ил |

390 |

2970 |

3050 |

3450 |

2570 |

2320 |

|

|

Черный ил |

300 |

1500 |

1690 |

1870 |

2120 |

820 |

Из табл. 2 видно, что численность бактерий, использующих фосфор лецитина в качестве источника фосфора, в иловых отложениях рыбоводных прудов невелика и максимум этих организмов в большинстве случаев находится в зоне температурного скачка и зависит от эколого-фенологического расположения рыбоводных прудов. По сумме активных температур (более чем +15°С) самые теплые зоны IV–V превосходят самые холодные в 1,5 раза. Так, сумма температур в V эколого-фенологической рыбоводной зоне составляет 3200–3400°С, а в IV рыбоводной зоне – 2800–3000°С. На территории III эколого-фенологической рыбоводной зоне этот показатель колеблется в пределах 2600–2800°С, во II и I зонах – от 1800–2600 до 800°С соответственно.

Таким образом, есть все основания предполагать, что численность бактерий сосредоточена в местах скопления фитопланктона. Значительное больше этих организмов было обнаружено в поверхностном слое иловых отложений.

Нами выделено несколько штаммов. Все они относятся к обычным сапрофитным бактериям из родов Pseudomonas, Bac. megatherium, Chromobacterium. Это даёт ещё большее основание считать, что минерализация органических форм фосфора с выделением его в виде фосфатов связана с минерализующей деятельностью всей сапрофитной микрофлоры.

В связи с вопросом о том, как идет минерализация органического фосфора в иловых отложениях, представляет интерес наш опыт с активным илом из прудов отстойников. В состав активного ила входили Zooglea ramigera, Escherichia intermedium, Bac. cereus, Flavobacterium sp. sp. и различные виды Pseudomonas.

В анаэробных условиях в растворе началось быстрое увеличение минерального фосфора. Из 10 г активного ила за 190 мин в раствор перешло 72 мг Р/РО4. Вслед за этим, как только через взвесь активного ила начали продувать воздух, содержание фосфора в растворе начало падать с такой же быстротой – за 160 мин содержание Р/РО4 упало на 58 мг/л. Анализы показали, что все изменения сухого веса осадка касались только фосфора. Процентное содержание углерода, азота и водорода в органическом веществе оставалось неизменным. По-видимому фосфор освобождается только как фосфатный из легкогидролизуемых веществ. Опыты показывают, что в этом процессе участвует неспецифическая сапрофитная микрофлора, так как в стерильных условиях ни минерализации органического фосфора, ни поглощение минерального не происходит.

Чтобы определить, из какой фракции органического вещества образовались фосфаты, через определенные интервалы времени отбирались пробы, и взвесь активного ила центрифугировалась. В фильтрате определялся минеральный фосфор, а отцентрифугированный осадок, где были организмы активного ила, промывался и в нем определялись 4 формы органического фосфора.

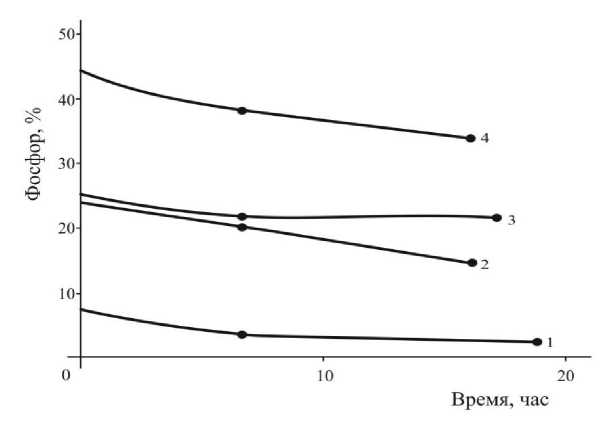

Как видно из рисунка, в первую очередь минеральный фосфор начал образовываться из той фракции органических веществ, которая переходит в раствор при обработке слабой кислотой.

Распределение остаточного фосфора (%) от общего фосфора:

1 – липиды; 2 – нуклеиновые кислоты; 3 – протеины; 4 – кислоторастворимый фосфор

Эта фракция органического фосфора в промытом осадке центрифугата начала снижаться в первую очередь. Примерно через 7 ч стали распадаться нуклеиновые кислоты. Фосфор протеинов и фосфалипидов за 20 ч опыта практически минерализации не подвергался.

Проведенные опыты показывают, что процесс фосфорного обмена у микроорганизмов обратим и сильно зависит от условий аэрации, а выделение фосфора в анаэробных условиях легко происходит в присутствии 0,001 М растворов НgCl2 и KCN, что указывает на минерализацию легкогидролизуемых органических соединений фосфора в процессе автолиза.

Из вышеизложенного следует, что поступив в водоём, фосфор практически не захороняется в иловых отложениях и все больших количествах участвует в круговороте веществ в рыбоводных прудах. Поскольку он часто лимитирует развитие фитопланктона, то с повышением запаса фосфора происходит необратимая эфтрофикация водоёма и ухудшение качества воды.

Связывание минерального фосфора происходит в рыбоводных прудах за счет развития фитопланктона. Бактериальные организмы также усваивают минеральный фосфор, но поскольку биомасса фитопланктона в одинаковом объёме воды обычно во много раз превышает биомассу бактерий, то их роль в связывании минерального фосфора имеет второстепенное значение.

Таким образом, роль микроорганизмов в круговороте фосфора в рыбоводных прудах сводится к усвоению фосфатов, минерализации органических форм фосфора неспецефической микрофлорой и к переводу в раствор фосфора из фосфорнокислого железа сероводором биогенного присхождения.

Выводы

-

1. Основное физиологическое значение фосфора заключается в том, что он входит в состав макроэргических соединений, способных запасать и расходовать энергию в процессе клеточного обмена.

-

2. Микроорганизмы способны производить ряд видоизменений состояний отдельных форм фосфора: 1) увеличивать растворимость неорганических соединений фосфора; 2) минерализовывать органические соединения с освобождением ортофосфата; 3) восстанавливать ортофосфаты до фосфорного водорода.

-

3. Перечисленные превращения (расщепления) происходят при участии сапрофитных организмов бактерий из родов Rhizobium, Pseudomonas и Bakterium.