Микробиологический анализ почвы рекреационных зон Красноярской урбоэкосистемы

Автор: Фомина Н.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 11, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты микробиологического анализа почвы рекреационных зон (скверов и парков), расположенных на территории города Красноярска. Установлены основные параметры изменения численности эколого-трофических групп микроорганизмов под воздействием рекреационной нагрузки.

Рекреации, почва, микроорганизмы, воздействие, рекреационная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/14082833

IDR: 14082833 | УДК: 631.43

Текст научной статьи Микробиологический анализ почвы рекреационных зон Красноярской урбоэкосистемы

На сегодняшний день практически отсутствуют полноценные данные по микробиологическому анализу почв, подверженных рекреационной нагрузке, в том числе и в городе Красноярске. В почве парков и скверов нашего города многопланово изучен лишь состав цианобактерий и почвенных водорослей [Чижевская, 2007; Трухницкая, Чижевская, 2008].

Цель исследований. Микробиологическая характеристика почвы рекреационных зон г. Красноярска.

Задачи исследований . Определить количественный состав эколого-трофических групп микроорганизмов в почве рекреационных зон и выявить изменения в численности микрофлоры под воздействием рекреационной нагрузки.

Объекты и методы исследований. Объектом исследований являлась микрофлора почвы рекреационных зон города Красноярска: Гвардейский парк, сквер на просп. Свободном и Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького.

Почвенный покров Центрального парка им. М. Горького представлен темно-серой лесной маломощной среднесуглинистой почвой . Антропогенное воздействие на нее заключается в локальной посыпке или уничтожении гумусового слоя, частичном перемешивании верхних горизонтов. Почва Гвардейского парка представлена черноземом обыкновенным, в сквере на просп. Свободный – черноземом выщелоченным (привезенным для создания сквера). Черноземы, как правило, маломощные, с непрочной структурой.

По степени кислотности почвы исследуемых рекреационных зон районов г. Красноярска относятся к щелочным: Центральный парк (10,8–11,3), Гвардейский парк (9,6–10,0), сквер на просп. Свободном (9,2–9,8). Для большинства исследуемых рекреационных участков характерно высокое содержание органического углерода, особенно в Центральном парке (6,2–6,5 %) и Гвардейском парке (3,6–4,8 %). Несколько ниже значения установлены в почве, отобранной в сквере на просп. Свободный – 2,3–3,7 %. Содержание общего азота в опытных вариантах определено как среднее и низкое: 0,16–0,20 % – в Гвардейском парке, 0,20–0,25 % – в сквере на просп. Свободный, 0,24–0,27 % – в Центральном парке. Наибольшее содержание аммонийного азота установлено в почве, отобранной в Центральном парке – 30,1–32,0 мг/кг почвы, тогда как в почве сквера на просп. Свободном и Гвардейском парке данные показатели были ниже и составили соответственно 20,5–22,3 и 25,6–28,9 мг/кг почвы. Содержание нитратного азота очень низкое и показатели достоверно не различаются: Центральный парк – 0,8–1,6 мг/кг почвы, Гвардейский парк – 1,8–5,16 мг/кг почвы, сквер на просп. Свободный – 0,9–1,2 6 мг/кг почвы.

Наибольшие значения рекреационной нагрузки установлены в Центральном парке – 68–75 чел.-ч. Колебания же рекреационной нагрузки в двух других рекреационных зонах были в следующих пределах: 10–45 чел.-ч в – Гвардейском парке, 15–36 чел.-ч – в сквере на просп. Свободный [Фомина, 2009].

Для отбора пробы почвы выбирался характерный (по растительности и виду) участок площадью 5 м2. Поверхностный слой счищался на необходимую глубину в зависимости от того, с какой глубины предусматривался отбор пробы согласно программе и отбирался образец грунта по методу конверта – по углам и в центре очередного прямоугольника так, что суммарная масса образца составила не менее 0,5 кг. Каждый образец упаковывался в холщевый или пластиковый пакет и на серию образцов заполнялась форма [Практикум по микробиологии…, 2005]. Почвенные образцы отбирались в 2010–2011 гг. в период активной вегетации – середине июля.

Изучение эколого-трофических групп микроорганизмов (ЭКТГМ) проводили методом разведений на диагностических питательных средах: аммонифицирующие микроорганизмы – на мясопептонном агаре (МПА); микромицеты – на среде Чапека; микроорганизмы, использующие минеральный азот и актиномицеты – на крахмало-аммиачном агаре (КАА); олиготрофы – на почвенном агаре (ПА); олигонитрофилы – на среде Эшби; нитрификаторы – на среде Виноградского.

Все посевы проводили из двух параллельных колб в трехкратной повторности из 3-, 4- и 5-го разведений. После определения влажности каждого образца почвы при 1050С численность микроорганизмов пересчитана на 1 г абсолютно сухой почвы и выражена в колонеобразующих единицах (КОЕ г-1) [Методы почвенной …, 1991].

Результаты исследований и их обсуждение. Известно, что микроорганизмы почв обладают высокой чувствительностью к антропогенному воздействию и в городских условиях их состав сильно изменяется, следовательно, их можно использовать в качестве индикаторов экологического состояния почв рекреационных территорий.

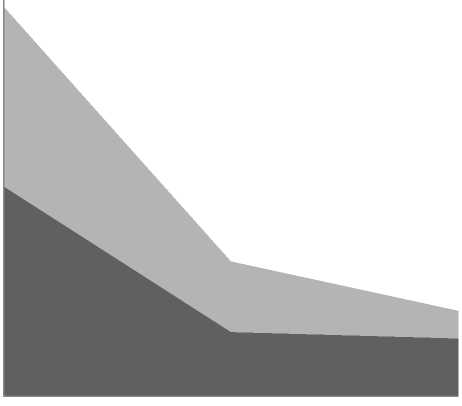

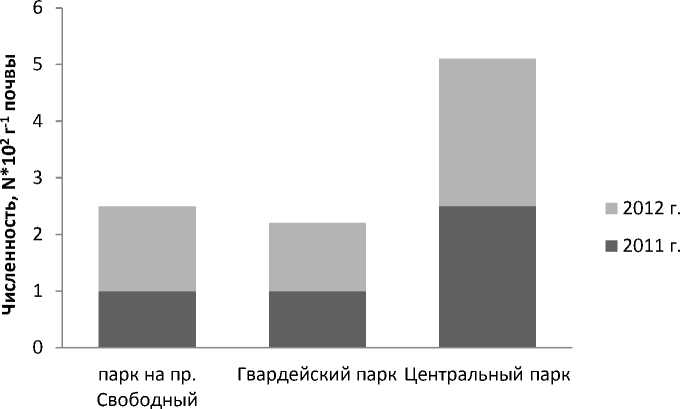

Численность микроорганизмов, усваивающих минеральный азот и выявляемых на крахмал-аммиачном агаре (КАА), указывает на интенсивность процессов минерализации органического вещества и наличие доступных минеральных форм азота в почве. Наиболее высокие значения данной группы микроорганизмов определены в почве сквера на просп. Свободный в 2011 и 2012 гг. – 49 и 42*105 КОЕ г-1 почвы (рис. 1). В данной почве интенсивно протекают процессы минерализации органического вещества и присутствует большее количество минеральных форм азота.

Рекреационные зоны

Гвардейский парк

2012 г.

2011 г.

парк на пр. Свободный

Центральный парк

Рис. 1. Динамика численности прототрофов (м/о, использующих минеральные формы азоты) в почве рекреационных зон

Самые низкие значения численности микроорганизмов установлены в Центральном парке им. М. Горького (13,5 и 6,48 *105 КОЕ г-1 почвы), что обусловлено влиянием рекреационной нагрузки в форме интенсивного вытаптывания и ухудшения режима аэрации, а также может характеризовать направленность биохимических процессов в сторону гумификации.

При изучении динамики численности прототрофов за двухлетний период наблюдается увеличение их количества в 2012 году в Гвардейском парке до *106 КОЕ г-1 почвы, тогда как в двух оставшихся зонах численность данной группы микроорганизмов снизилась, причем в Центральном парке в 2 раза, что связано с усилением рекреационного воздействия на данный участок.

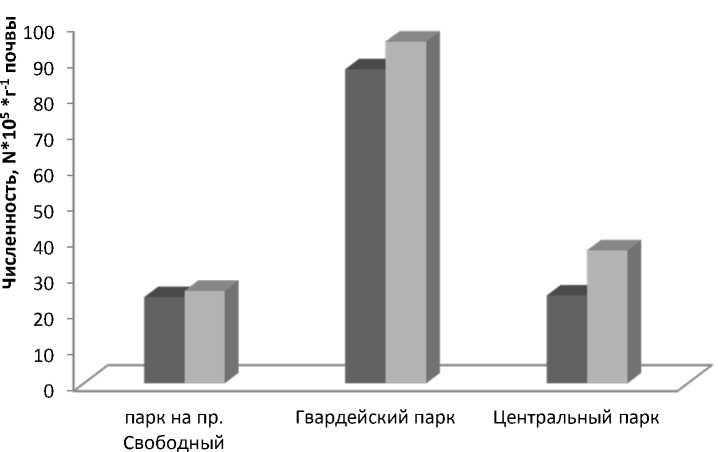

При анализе данных, полученных по численности олигонитрофилов, олиготрофов и целлюлозоразрушающих микроорганизмов, определено, что наибольшее количество этих трех эколого-трофических групп присутствует в почве Гвардейского парка, что говорит о низкой рекреационной нагрузке в данной зоне и, следовательно, меньшем воздействии на почвенную микрофлору в результате вытаптывания. В почве, отобранной в Центральном парке, также определены достаточно высокие значения численности олиготрофов – 50 и 57*105 КОЕ г-1 почвы (рис. 2), что говорит о недостаточном количестве минеральных элементов в данной почве.

Рекреационные зоны

Рис. 2. Динамика численности олигонитрофилов в почве рекреационных зон

2011 г.

2012 г.

Активное развитие данных групп микроорганизмов возможно в среде, где имеются лишь следы азотсодержащих минеральных или органических соединений, а олигонитрофильные микроорганизмы способны ассимилировать большие количества углерода при небольшой потребности в азотистых веществах. Наиболее низкие показатели численности вышеуказанных групп микроорганизмов выявлены в почве, отобранной в сквере на просп. Свободный, причем численность ниже в среднем в 2–3 раза, чем в почве Гвардейского парка.

Общая же тенденция изменения численности олигонитрофилов и олиготрофов в почвах исследуемых рекреационных зон характеризуется увеличением их количества в 2012 году, что может быть связано как с погодными условиями (более засушливое лето), так и незначительным присутствием в почвах питательных элементов в основном доступных форм азота.

Наиболее показательными для почв рекреационных зон, отражающими в большей мере действительную картину, некоторые авторы считают данные об интенсивности жизнедеятельности целлюлозоразрушающих микроорганизмов [Свистова, Назаренко, 2003]. Так как, во-первых, не накладываются какие-либо побочные явления, связанные с подготовкой почвы к анализу; во-вторых, целлюлоза в почве – основной источник энергетического материала, определяющий уровень всех остальных (кроме автотрофных) процессов в почве.

Оптимальной по составу для развития данной группы микроорганизмов является почва, отобранная в Гвардейском парке, при этом численность была максимальной и составляла 59,3 и 44,2*104 КОЕ г-1 почвы. Неблагоприятной является почва, отобранная в сквере на просп. Свободный и в Центральном парке, где численность колебалась соответственно в пределах 13–15 и 18,7-20*104 КОЕ г-1 (рис. 3).

Рекреационные зоны

Рис. 3. Динамика численности аэробных целлюлозоразрушителей в почве рекреационных зон

2011 г.

2012 г.

Достоверных различий в изменении численности по годам для данной группы микроорганизмов не установлено. Микромицеты – это обширная группа гетеротрофных, большей частью многоклеточных организмов. Гетеротрофное питание обусловливает их участие, главным образом, в начальных стадиях разложения разнообразных органических соединений. При этом синтезируются органические вещества, определяющие плодородие почвы. Так как грибы отличаются более экономным, чем бактерии, обменом веществ и имеют высокую биохимическую активность, то это делает их более конкурентоспособными в слабообеспеченных питательными веществами кислых почвах [Новогрудский, 1956].

Данные, полученные нами по численности микромицетов, достоверно не отличаются друг от друга, так как почти все исследуемые почвы щелочные или слабощелочные изменялись в среднем в пределах от 1 до 2,5*102 КОЕ*г-1 соответственно (рис. 4).

Рекреационные зоны

Рис. 4. Средние показатели численности микромицетов в почве рекреационных зон

Однако в Центральном парке по сравнению с другими рекреационными участками количество данной группы микроорганизмов также было наибольшим – 2,5*102 КОЕ*г-1 , что подтверждает агрохимические данные (высокое содержание органического углерода).

Возрастание численности активных деструкторов биополимеров в зонах максимальной рекреационной нагрузкой может определяться также перестройкой их видовой структуры и активным размножением микроорганизмов, деградирующих ксенобиотики или устойчивых к ним.

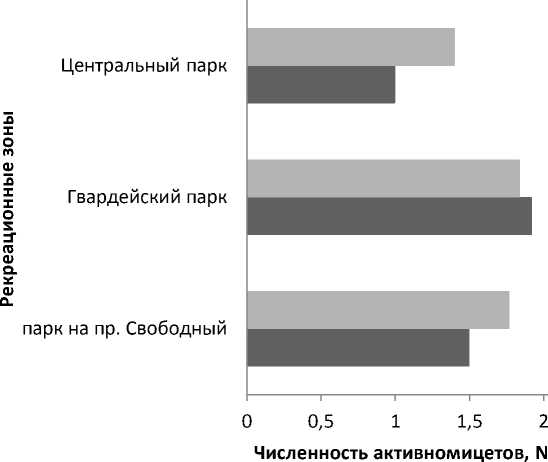

Актиномицеты в отличие от бактериальных форм дают более четкую картину снижения численности на участках с более высокой рекреационной нагрузкой. Это подтверждают и полученные нами данные, а именно в почве, отобранной на опытном участке в Центральном парке, их количество было минимальным и составляло в среднем 1–1,4*103 КОЕ г-1, тогда как в почве сквера, расположенного на просп. Свободный и Гвардейском парке, численность была выше – 1,5–1,7 и 1,8–1,9*103 КОЕ г-1 почвы соответственно (рис. 5).

2,5

*103*г - 1

Рис. 5. Динамика численности актиномицетов в почве рекреационных зон

2012 г.

2011 г.

Актиномицеты по своим требованиям к условиям внешней среды, таким, как низкая чувствительность к недостатку свежей органики, связь с превращением труднодоступных гумусовых веществ, способность выживать в неблагоприятных условиях влажности и температуры, должны быть менее чувствительны, чем бактерии, к рекреационному воздействию, однако полученные нами данные свидетельствуют о невысокой их численности в зоне с наибольшим рекреационным потенциалом (Центральный парк культуры и отдыха). В данном случае можно говорить о значительных нарушениях в биоэкологическом режиме исследуемой почвы.

Заключение. Интенсивное развитие в почве изученных рекреационных зон г. Красноярска получают олиготрофы и олигонитрофилы, а в отдельных случаях (почва, отобранная в сквере на просп. Свободный) и микроорганизмы, использующие минеральные формы азота. Данные, полученные при изучении численности аэробных целлюлозоразрушающих микроорганизмов, являющихся своеобразным индикатором изменения экологических условий почвенной среды, свидетельствуют о снижении общей биогенности исследуемых почв по мере возрастания рекреационного воздействия.