Микробиом кишечника телят при дисбактериозе

Автор: Конищева А.С., Плешакова В.И., Лещева Н.А.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 3 (43), 2021 года.

Бесплатный доступ

У молодняка сельскохозяйственных животных дисбактериоз кишечника является следствием несоблюдения условий содержания и кормления, а также нерациональным применением антибактериальных препаратов. При данной патологии в желудочно-кишечном тракте доминирует условно-патогенная микрофлора, в частности бактерии, относящиеся к семейству Enterobacteriaceae. Изучен видовой состав бактерий, выделенных от 14 телят с дисбактериозом кишечника, содержащихся в неблагоприятных условиях в ранний постнатальный период (5-10 дней). Телята содержатся в разных помещениях одного животноводческого хозяйства Омской области. Материалом для бактериологического исследования явились ректальные смывы. Выделено 4 вида условно-патогенных микроорганизмов, относящихся к семейству Enterobacteriaceae (E.coli энтеропатогенных серотипов О2, О33, О117 и О78, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii и Providencia rettgeri), 2 вида микроорганизмов семейства Enterococcaceae, рода Enterococcus (Enterocoсcus faecium и Enterocoсcus faecalis), а также Pseudomonas aeruginosa. Идентификация выделенных культур микроорганизмов проведена как классическими, так и современными микробиологическими методами. Наиболее точную биохимическую идентификацию Providencia rettgeri провели с помощью набора RapID ONE System. Патогенность микроорганизмов определена путем постановки биопробы на белых мышах. Наиболее патогенными оказались культуры E.coli энтеропатогенных серотипов О2 и О33, Enterococсus faecalis и Pseudomonas aeruginosa. С помощью диско-диффузного метода определена чувствительность выделенных культур к 14 антибиотикам, применяющимся в ветеринарной медицине. На основании данного исследования для эффективной терапии больных телят рекомендованы антибактериальные препараты с наибольшей зоной задержки роста микроорганизмов - линкомицин, цефуроксим и фосфомицин.

Телята, дисбактериоз, микрофлора кишечника, энтеробактерии, патогенность, антибиотикорезистентность

Короткий адрес: https://sciup.org/142230839

IDR: 142230839 | УДК: 619:579:616.34 | DOI: 10.48136/2222-0364_2021_3_70

Текст научной статьи Микробиом кишечника телят при дисбактериозе

Микробиоценоз кишечника играет определяющую роль в этиологии желудочнокишечных заболеваний молодняка крупного рогатого скота [1]. Условно-патогенные микроорганизмы, постоянно обитающие в организме животного, в обычных условиях не вызывают нарушений функции желудочно-кишечного тракта, но при воздействии неблагоприятных факторов, а именно переохлаждения, несвоевременного выпаивания молозива, перехода на другой тип кормления и т.д., развивается дисбиоз, который сопровождается диареей [2; 3]. Практика показывает, что комплекс существующих в настоящее время технологических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных приемов при выращивании молодняка животных не позволяет поддерживать высокий уровень резистентности к бактериальным инфекциям, вызванным условно-патогенной микрофлорой. Нерациональное применение антибиотиков для лечения больных телят с желу-

дочно-кишечной патологией опасно и все менее эффективно. Действие ряда экзогенных и технологических факторов усиливает нарушения микроэкологического равновесия кишечной микрофлоры, что приводит к развитию дисбактериоза и проявлению клинических признаков дисбактериозной диареи [4]. Определение видового состава микрофлоры ЖКТ у телят с признаками дисбактериоза необходимо для разработки эффективных мер лечения и профилактики болезней, обусловленных условно-патогенной и патогенной микрофлорой. Наиболее часто при смешанной кишечной инфекции у молодняка сельскохозяйственных животных выделяют культуры Escherichia coli, Enterococсus faecalis, Enterococсus faecium, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris и другие [5; 6]. Энзоотические вспышки колибактериоза телят наиболее часто вызывают кишечные палочки следующих О-серогрупп: О9, О78, О119, О86, О15, О20, О26, О117, О137, О2, О41, О127. Среди животных в одном неблагополучном хозяйстве (ферме) нередки случаи одновременного циркулирования возбудителя нескольких серологических вариантов [7]. Одной из главных причин гибели молодняка крупного рогатого скота являются инфекции, вызванные бактериями семейства Enterobacteriaceae [8].

Цель исследования – изучить видовой состав условно-патогенных энтеробактерий, доминирующих в микробиоценозе кишечника телят при проявлении клинических признаков дисбактериоза.

Материалы и методы

Исследования проводили в хозяйстве Омской области, где наблюдались массовые желудочно-кишечные заболевания новорожденных телят. Определение видового состава микрофлоры толстого кишечника осуществляли в отделе особо опасных инфекций БУ «Омская областная ветеринарная лаборатория» согласно методическим рекомендациям «Методы бактериологического исследования условно-патогенных микроорганизмов в клинической микробиологии» от 19 декабря 1991 г. [9]. Бактериологическое исследование проводили с использованием питательных сред ФГБНУН ГНЦПМиБ (г. Оболенск). Для биохимической идентификации энтеробактерий использовали набор RapID ONE System. Серологическую идентификацию культур E.coli проводили с использованием диагностических сывороток в соответствии с рекомендациями «Наставления по применению агглютинирующих О-коли сывороток» от 16 июня 1980 г. [10]. Патогенность выделенных микроорганизмов определяли путем постановки биопробы на белых мышах, которым внутрибрюшинно вводили суспензию из выделенных культур в дозе 0,5 мл, в концентрации 0,5 ∙ 109 м.т./мл. Контрольным животным вводили 0,5 мл стерильного 0,9%-ного физиологического раствора. Клиническое наблюдение за животными осуществляли в течение 5 суток. Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам определяли с помощью диско-диффузионного метода (ДММ) в соответствии с МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам».

Объект исследования – телята в возрасте 5–10 дней (n = 14). Были отобраны пробы ректальных смывов от телят с диарейным симптомокомплексом, три пробы – от клинически здоровых телят (пробы № 12, 13, 14). Животные содержались в условиях, не соответствующих зооветеринарным требованиям: несвоевременная выпойка молозива, уборка навоза в цехе отела и других помещениях фермы, и, как следствие, загрязнение кормов фекальными массами и повышенное содержание аммиака и сероводорода в воздухе. Также животные были подвержены нерациональной антибиотикотерапии, которая сыграла негативную роль в формировании дисбактериоза у новорожденных телят.

Результаты исследований

При проведении бактериологических исследований патологического материала из данного хозяйства от телят в возрасте 6–7 дней, была выделена условно-патогенная микрофлора, в том числе культура Enterococcus faecalis. При определении чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам обнаружили, что данная культура устойчива к азитромицину, гентамицину, доксициклину, канамицину, левомицетину, пефлоксацину, амикацину, тетрациклину, ципрофлоксацину, цефазолину, цефуроксиму, стрептомицину, энрофлоксацину и проявляет низкую чувствительность к фосфомицину.

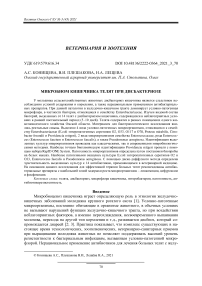

Из ректальных смывов телят выделено 4 вида условно-патогенных микроорганизмов, относящихся к семейству Enterobacteriaceae, 2 вида микроорганизмов семейства Enterococcaceae (род Enterococcus), а также синегнойная палочка (табл. 1). В восьми пробах обнаружили E.coli (57,14%), относящиеся к энтеропатогенным серотипам О2 (пробы № 2, 7 и 8), О33 (пробы № 1, 6 и 7), О117 (проба № 10) и О78 (пробы № 11, 12). Также был обнаружен Proteus mirabilis (42,86%) в шести пробах (№ 3–7, 14). В пробах № 6 и 9 была выделена грамположительная кокковая микрофлора – Enterocoсcus fae-cium и Enterocoсcus faecalis соответственно. В пробах № 3 и 13 обнаружили культуру Citrobacter freundii, в пробе № 9 – ассоциацию Enterocoсcus faecalis и Providencia rettgeri. В пробах № 10 и 11 в ассоциации с кишечной палочкой была выделена культура Pseudomonas aeruginosa. В пробах № 13 и 14 были выделены непатогенные штаммы E.coli.

Число видов микроорганизмов, входящих в ассоциации, составило от 2 до 3. В большинстве случаев в составе ассоциации обнаруживали культуру Proteus mirabilis. В монокультуре выделяли E.coli серотипов O33, O2, О78.

Таблица 1

Микрофлора кишечника телят с признаками дисбактериоза

|

№ пробы |

Выделенные культуры |

Результаты биопробы |

|

1 |

E.coli O33 |

Патогенная |

|

2 |

E.coli O2 |

Патогенная |

|

3 |

Proteus mirabilis Citrobacter freundii |

Слабопатогенная Слабопатогенная |

|

4 |

Proteus mirabilis |

Слабопатогенная |

|

5 |

Proteus mirabilis |

Слабопатогенная |

|

6 |

Proteus mirabilis Enterococсus faecium E. coli O33 |

Слабопатогенная Слабопатогенная Патогенная |

|

7 |

Proteus mirabilis E.coli O33 E.coli O2 |

Слабопатогенная Патогенная Патогенная |

|

8 |

E.coli O2 |

Патогенная |

|

9 |

Enterococus faecalis Providencia rettgeri |

Патогенная Слабопатогенная |

|

10 |

E.coli O117 Pseudomonas aeruginosa |

Слабопатогенная Патогенная |

|

11 |

E.coli O78 Pseudomonas aeruginosa |

Слабопатогенная Патогенная |

|

12 |

E.coli O78 |

Слабопатогенная |

|

13 |

E.coli Citrobacter freundii |

Непатогенная Слабопатогенная |

|

14 |

E.coli Proteus mirabilis |

Непатогенная Слабопатогенная |

Среди выделенных микроорганизмов одна культура по своим культуральноморфологическим свойствам неоднозначно идентифицировалась. Для дифференциации Providencia rettgeri от Morganella morganii и провиденций других видов провели исследование биохимической активности с помощью набора RapID ONE System (рисунок). Установлено, что исследуемая культура является Providencia rettgeri.

Биохимическая активность Providencia rettgeri с использованием экспресс-системы RapID ONE System

Провиденции представляют собой грамотрицательные, мелкие, прямые, подвижные палочки. Хорошо растут на питательных средах. На МПА образуют мелкие белые колонии с ровными краями. При определении биохимической активности Providencia rettgeri с использованием экспресс-системы RapID ONE System дифференцирующие признаки данного вида соответствовали данным определителя Берджи (1997).

Путем постановки биопробы с использованием белых мышей была установлена патогенность культур E.coli серотипов О2 и О33, Enterocoссus faecalis и Pseudomonas aeruginosa. При заражении культурами E.coli серотипов О117 и О78, Proteus mirabilis, Enterocoсcus faecium и Providencia rettgeri гибель мышей не регистрировали, но в период клинического наблюдения их состояние было угнетенным.

В группе мышей (n = 6), зараженных культурой E.coli О2, на 4–5-е сутки погибло три особи. При бактериологическом посеве на МПА из внутренних органов (печень, почки, селезенка, брыжеечные лимфоузлы) выделили исходную культуру E.coli О2, а также возбудитель был обнаружен в мазках-отпечатках органов.

Две мыши, зараженные культурой E.coli О33, погибли на 5-е сутки. Из внутренних органов также выделили исходную культуру E.coli О33 и обнаружили возбудитель в мазках-отпечатках.

В группе мышей, зараженных культурой Enterococсus faecalis, пали две мыши через 4 суток. Исходную культуру Enterocoсcus faecalis выделили при посеве на МПА и обнаружили в мазках-отпечатках.

При заражении мышей культурой Pseudomonas aeruginosa через 3 суток погибла одна мышь, еще три пали через сутки. Аналогично выделили данную культуру путем бактериологического посева из органов мышей.

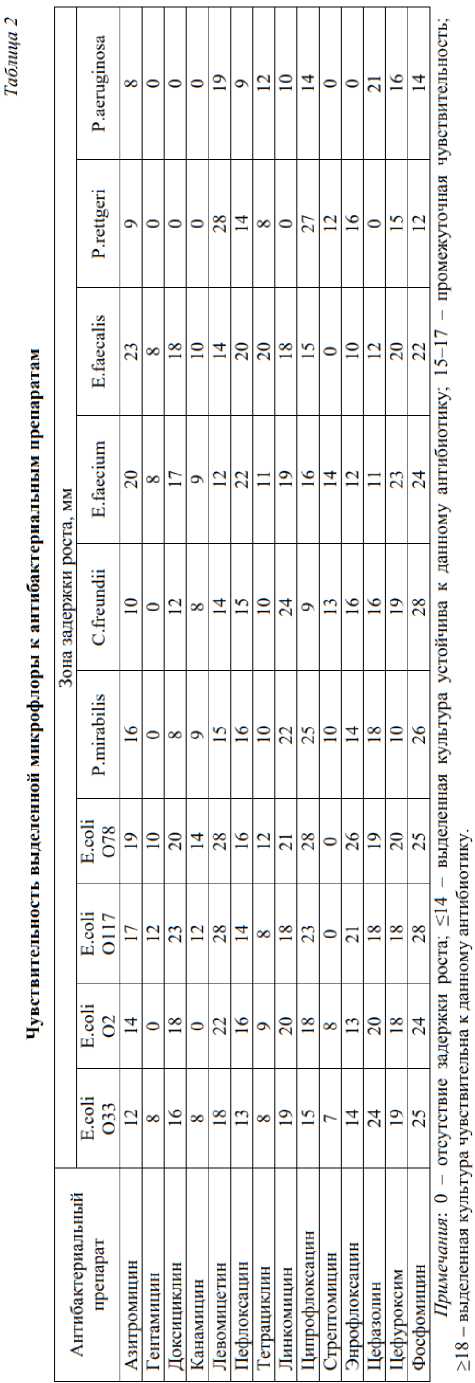

Для эффективной терапии больных животных была изучена чувствительность выделенных культур микроорганизмов к ряду антибактериальных препаратов (табл. 2).

По результатам проведенных исследований чувствительности выделенных от больных телят микроорганизмов к антибиотикам установлено, что к азитромицину чувствительны лишь три вида бактерий – E.coli O78 и оба вида энтерококков, остальные обладают либо промежуточной чувствительностью, либо являются устойчивыми к данному антибиотику. E.coli серотипов O2, О117, О78, а также E.faecalis чувствительны к доксициклину. К левомицетину чувствительны все культуры, кроме P.mirabilis, C.freundii и бактерии рода Enterococcus. К пефлоксацину чувствительны только энтерококки, остальные культуры показали промежуточную либо низкую чувствительность. К тетрациклину чувствительны только E.faecalis. К линкомицину оказались чувствительны все культуры, кроме P.rettgeri и P.aeruginosa, к ципролоксацину – E.coli серотипов О117 и О78, P.mirabilis и P.rettgeri. К энрофлоксацину чувствительны только E.coli серотипов О117 и О78. К цефазолину – все эшерихии, P.mirabilis и P.aeruginosa. К це-фуроксиму – также все эшерихии, C.freundii и энтерококки. К фосфомицину чувствительны все культуры, кроме P.rettgeri и P.aeruginosa. Ни одна культура не оказалась чувствительной к гентамицину, канамицину, стрептомицину.

Таким образом, для эффективного лечения молодняка крупного рогатого скота от кишечных инфекций рекомендованы линкомицин (чувствительны 8 культур из 10), це-фуроксим (чувствительны 7 культур из 10) и фосфомицин (чувствительны 9 культур из 10). Наибольшей резистентностью ко всем антибиотикам обладают C.freundii, P.rettgeri и P.aeruginosa. Наиболее чувствительными оказались E.coli серотипов O2, О117, О78 и E.faecalis.

Заключение

Проведенные исследования показали, что у новорожденных телят с клиническими признаками дисбактериоза, содержащихся в хозяйстве, в котором не соблюдаются зоо-гигиенические и ветеринарные требования, в толстом кишечнике регистрируют патогенные бактерии семейства Enterobacteriaceae различных видов, а именно: E.coli серотипов О2, О33, О117 и О78, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii и относительно редко встречающийся вид – Providencia rettgeri. В ассоциации с энтеробактериями обнаружены бактерии семейства Enterococcaceae – Enterococcus faecium и Enterococcus faecalis, а также Pseudomonas aeruginosa.

Наиболее патогенными для белых мышей являются культуры E.coli серотипов О2 и О33, Enterococсus faecalis и Pseudomonas aeruginosa. С помощью диско-диффузного метода определены наиболее эффективные антибактериальные препараты для лечения больных животных – это линкомицин, цефуроксим и фосфомицин.

A.S. Konischeva, V.I. Pleshakova, N.A. Lescheva

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Intestinal microbiomes of calves in dysbacteriosis

Список литературы Микробиом кишечника телят при дисбактериозе

- Бовкун Г.Ф. Дисбактериозы кишечника у телят / Г.Ф. Бовкун. - Текст: непосредственный // Современные подходы развития АПК: материалы Международной научно-практической конференции "Записки Казанской государственной ветеринарной академии им. Н.Э. Баумана". - Казань, 2008. - Т. 194. - С. 24-28.

- Арбузова А.А. Этиологические аспекты возникновения желудочно-кишечных заболеваний телят раннего постнатального периода / А.А. Арбузова. - Текст: электронный // Ученые записки Казанской ГАВМ им. Н.Э. Баумана. - 2010. - С. 11-17. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etiologicheskie-aspekty-vozniknoveniya-zheludochno-kishechnyh-zabolevaniy-telyat-rannego-postnatalnogo-perioda (дата обращения: 30.05.2021).

- Этиология возникновения гастроэнтеритов молодняка сельскохозяйственных животных в условиях Амурской области / Е.В. Курятова, М.В. Герасимова, О.Н. Тюкавкина [и др.]. - Текст: электронный // Дальневосточный аграрный вестник. - 2018. - № 1. - С. 45. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etiologiya-vozniknoveniya-gastroenteritov-molodnyaka-selskohozyaystvennyh-zhivotnyh- v-usloviyah-amurskoy-oblasti (дата обращения: 30.05.2021).

- Патент № 161526 U1 Российская Федерация, МПК А61К 35/66. Биопрепарат для профилактики и лечения заболеваний сельскохозяйственных животных на фоне нарушений биоценоза кишечника: № 2015154956/93: заявл. 16.12.2015: опубл. 20.04.16 / К.А. Кочка, В.С. Ржевская. - 16 с. - Текст: электронный. - URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37565692_99648110.pdf (дата обращения: 30.05.2021).

- Сиплевич Т.Г. Микрофлора желудочно-кишечного тракта поросят при применении кормовых добавок / Т.Г. Сиплевич, В.И. Плешакова. - Текст: электронный // Вестник Омского государственного аграрного университета. - 2016. - № 3. - С. 197-201. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mikroflora-zheludochno-kishechnogo-trakta-porosyat- pri-primenenii-kormovyh-dobavok (дата обращения: 30.05.2021).

- Плешакова В.И. Современные подходы к лечению и профилактике дисбактериоза поросят / В.И. Плешакова, А.С. Конищева. - Текст: непосредственный // Актуальные проблемы ветеринарной науки и практики: материалы национальной научно-практической конференции факультета ветеринарной медицины ИВМиБ ФГБОУ ВО Омский ГАУ. - Омск, 2020. - С. 225-227.

- Сидоров М.А. Профилактика колибактериоза новорожденных телят / М.А. Сидоров. - Текст: непосредственный // Ветеринария. - 1981. - № 2. - С. 41-43.

- Prevalence of enteric infection pathogens in young cattle in Kazakhstan / A.Y. Zholdasbekova, K.V. Biyashev, B.K. Biyashev et al. - Текст: электронный // Modern science. - 2018. - С. 20-21. - URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_ 34905262_73960702.pdf (дата обращения: 30.05.2021).

- Методы бактериологического исследования условно-патогенных микроорганизмов в клинической микробиологии: методические рекомендации: [утверждены Министерством здравоохранения РСФСР от 19 декабря 1991 г.]. - Москва: Московский науч.-исслед. ин-т туберкулеза Минздрава РСФСР, 1991. - 36 с. - Текст: электронный. - URL: https://docs.cntd.ru/document/1200119101 (дата обращения: 30.05.2021).

- Наставления по применению агглютинирующих О-коли сывороток: [утверждено Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 16 июня 1980 г. Взамен наставления от 7 января 1974 г.]. - Москва: Агропромиздат, 1980. - 3 с. - Текст: электронный. - URL: https://files.stroyinf. ru/Index2/1/4293732/4293732977.htm (дата обращения: 30.05.2021).