Микробные комплексы филлосферы как индикаторы состояния древостоев-эдификаторов

Автор: Сорокин Н.Д., Афанасова Е.Н., Сенашова В.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 9, 2016 года.

Бесплатный доступ

Целью работы являлось исследование формирования микробных комплексов фил-лосферы на ценотическом, популяционном и видовом уровне как индикаторов состояния древостоев-эдификаторов при разных внеш-них воздействиях. При анализе микрофлоры филлосферы древостоев Дороховского (зона интенсивного влияния ГРЭС) и Захаринского (в 70-80 км от ГРЭС) боров Красноярского края в зоне КАТЭКа установлено, что число микробных клеток на 1 г хвои в Дороховском бору в два раза больше, чем в Захаринском. Существенные различия отмечаются в каче-ственном составе микроорганизмов. Эпифи-ты Захаринского бора на 96 % представлены неспорообразующими Гр(-) бактериями, близ-кими по таксономическому положению к роду Pseudomonas. В Дороховском бору 70 % эпи-фитов составляют пигментные формы. Чис-ленность эпифитных микроорганизмов куль-тур сосны и лиственницы в зоне активного техногенеза превосходит таковую на кон-трольном участке в 7-9 раз. Здесь доминиру-ют спороносные бактерии (92 % на сосне и 96 % на лиственнице), а на культурах сосны контрольного участка - неспорообразующие формы (90 %). В исследуемом районе (Нижнее Приангарье) черный пихтовый усач переносит комплекс грибов синевы древесины, представ-ленный главным образом видами Ophiostoma curvicollis, Ophiostoma sp.и Leptographium sp. Общая частота встречаемости этого ком-плекса в ходах вредителя достигла 90-100 % на пробных площадях в дефолиированных шел-копрядом древостоях и не превышала 60 % на контрольном участке в ненарушенном древо- стое. Исследование видового состава и чис-ленности микромицетов коры ели и пихты свидетельствует о зависимости этих пока-зателей от вида и степени дефолиации кроны растения-хозяина и таким образом может яв-ляться адекватным индикатором состояния дерева на ранних стадиях его поражения. Ана-лиз микрофлоры здоровой и пораженной хвои сосны обыкновенной и ели сибирской в лесо-питомниках показывает, что мицелиальные грибы являются постоянными ее обитателя-ми, но представлены в разном соотношении с преобладанием на больной хвое, у которой снижена фитонцидная активность.

Микробные комплексы, филлосфера, древостои, офиостомовые мик-ромицеты, антропогенные (техногенные) воздействия

Короткий адрес: https://sciup.org/14084801

IDR: 14084801 | УДК: 631.41

Текст научной статьи Микробные комплексы филлосферы как индикаторы состояния древостоев-эдификаторов

Введение . Микробные реакции на воздействие различных нарушающих факторов проявляются быстро и достаточно отчетливо, что позволяет в короткие сроки выявить наиболее нарушенные экологические зоны, экосистемы и отдельные компоненты, прогнозировать их состояние при сохранении или устранении антропогенного фактора [2, 3, 5, 7, 11, 12].

Из приведенных в литературе материалов очевидно, что наиболее полно микробиологическая индикация и диагностика исследована для почвенных и ризосферных биогоризонтов лесных экосистем и связана в большей степени с антропогенными (техногенными) нарушениями корнеобитаемой зоны фитоценоза. Однако верхняя часть фитоценозов филлосфера также подвергается мощному антропогенному влиянию поллютантов промышленных предприятий, радиоактивному загрязнению и дополнительному воздействию насекомых-вредителей и микроорганизмов фитопатогенов. Поэтому ассоциации эпифитных микроорганизмов, обитающих на поверхности листовых пластинок и корней, принимают на себя первый «удар» техногенеза, выполняют функцию защитников и индикаторов состояния дерева. При этом индикаторная роль микроорганизмов филлосферы древесных видов растений изучена слабо.

Цель исследования : изучение формирования микробных комплексов филлосферы на ценоти-ческом, популяционном и видовом уровне как индикаторов состояния древостоев-эдификаторов при разного рода внешних воздействиях .

Объекты и методы исследования. Объектом исследования в зоне КАТЭКа Красноярского края были микробные сообщества филлосферы сосновых насаждений Дороховского, Пионерского, Захаринского боров и Ададымских березовых насаждений. Эпифитные микроорганизмы изучались также на культурах сосны и лиственницы. Все указанные участки расположены в 5–7 км от факела техногенных выбросов Назаровской ГРЭС; вне сферы влияния поллютантов находятся Ададымские березовые насаждения и культуры сосны южного склона хребта Арга. Сбор материала для микробиологического анализа проводился в период вегетации взрослых деревьев и культур в 2012–2014 гг. Образцы хвои отбирались на тридцати модельных деревьях. Всего проанализировано 90 образцов.

В Хакасии отбирали образцы для микологического анализа офиостомовых грибов фил-лосферы в зоне лесостепных лиственничников, отличающихся повышенной теплообеспеченно-стью, оптимальной для развития короеда Ips cembrae – основного переносчика микромице-тов. Образцы пораженной древесины собирали также на гарях в сосновых и сосноволиственничных древостоях Нижнего Приангарья.

Объектом исследования в лесопитомниках Маганского и Уярского лесничеств Красноярского края являлась эпифитная микрофлора здоровой и больной хвои двух древесных пород: сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris ) и ели сибирской ( Picea obovata ).

При анализе эпифитной микрофлоры брали навеску 1 г хвои и делали смыв стерильной водой на качалке типа АВУ-6с в течение 10 мин. Для выявления грибов смыв с хвои (0,1 мл) высевали методом Коха на плотную среду Чапека. Бактерии определяли на рыбо-пептонном агаре (РПА), актиномицеты – на крахмало-аммиачном агаре. Культивирование проводили при температуре 25 ° С. Микробиологический посев проводился в 3-кратной повторности. Достоверность результатов посева обеспечивают 270 определений. Данные обрабатывались при помощи Microsoft Excel 97 и Statistica 5. Все данные достоверны при уровне значимости p = 0,05.

Выросшие колонии микроорганизмов микро-скопировали при увеличении в 1350 раз. Проводили количественный учет колоний споровых и неспоровых бактериальных форм, дрожжей, мицелиальных грибов, актиномицетов. С помощью метода Грегерсона (Gregersen) устанавливали способность бактериальных форм окрашиваться по Граму.

Идентификацию выделенных культур эпифитных микроорганизмов осуществляли по морфологическим, культуральным и физиоло- гическим признакам с использованием определителей [4, 6, 8, 10].

Виды офиостомовых грибов идентифицировали на основании морфологических признаков анаморф и телеоморф [1].

Результаты исследования и их обсуждение. При анализе микрофлоры филлосферы древостоев Дороховского (зона интенсивного влияния ГРЭС) и Захаринского (в 70–80 км от ГРЭС) боров установлено, что число микробных клеток на 1 г хвои в Дороховском бору в два раза больше, чем в Захаринском (табл. 1). Существенные различия отмечаются в качественном составе микроорганизмов. Эпифиты Захарин-ского бора на 96 % представлены неспорообразующими Гр(-) бактериями, близкими по таксономическому положению к роду Pseudomonas . В Дороховском бору 70 % эпифитов составляют пигментные формы. Эпифитная микрофлора Ададымских березовых насаждений в численном отношении значительно превосходит микрофлору Дороховского и Захаринского боров и достигает 52 840 тыс. КОЕ на 1 г хвои. Объясняется это различие разным фитонцидным действием на микрофлору лиственных и хвойных пород. В составе микроорганизмов на листьях березовых насаждений возрастает до 30 % количество спорообразующих бактерий преимущественно рода Bacillus .

Численность эпифитных микроорганизмов культур сосны и лиственницы в зоне активного техногенеза превосходит таковую на контрольном участке в 7–9 раз . Здесь доминируют спороносные бактерии (92 % на сосне и 96 % на лиственнице), а на культурах сосны контрольного участка – неспорообразующие формы (90 %). Такая существенная разница в составе микро-боценозов филлосферы объясняется влиянием частиц техногенных выбросов. За счет увеличения в микробных комплексах спорообразующих форм микроорганизмов повышается их устойчивость к высоким концентрациям техногенных загрязнителей, в составе которых преобладают соединения кальция, железа, магния, марганца, стронция, бария и кадмия.

При учете биомассы эпифитных микроорганизмов и исследовании физиологической активности доминантных культур отмечено, что по мере приближения насаждений к источнику загрязнения (Назаровская ГРЭС) биомасса микроорганизмов возрастает, а физиологическая активность по отношению к азоту снижается. Снижение ферментативной активности микро- организмов следует расценивать как вреадап-тивную реакцию на те компоненты, которые попадают на поверхность древостоев в результате осаждения поллютантов.

При исследовании филлосферы древесных насаждений в лесных экосистемах Сибири вместе с эпифитными бактериями в качестве индикаторных микроорганизмов для оценки состояния дерева использовали офиостомовые грибы, ассоциированные в природе с насекомыми-ксилофагами [1, 9]. Установлено, что грибы синевы древесины являются обязательным компонентом грибных сообществ в ходах короеда-типографа и черного пихтового усача, доминируя среди других мицелиальных форм на первых этапах сукцессии грибов в поврежденных растительных тканях ели и пихты. В дефолии-рованных сибирским шелкопрядом древостоях ели и пихты сибирской грибы синевы древесины являются обязательным компонентом и основой микобиоты черного пихтового усача и короеда-типографа. Зарегистрированная частота встречаемости грибов свидетельствует об эпидемическом уровне их распространения в популяции вредителя на поврежденных участках (табл. 2). В исследуемом районе (Нижнее Приангарье) черный пихтовый усач переносит комплекс грибов синевы древесины, представленный главным образом видами Ophiostoma curvicollis, Ophiostoma sp. и Leptographium sp. Общая частота встречаемости этого комплекса в ходах вредителя достигла 90–100 % на пробных пло- щадях в дефолиированных шелкопрядом древостоях и не превышала 60 % на контрольном участке в ненарушенном древостое. Исследование видового состава и численности микро-мицетов коры ели и пихты позволяет говорить о зависимости этих показателей от вида и степени дефолиации кроны растения-хозяина и таким образом может являться адекватным индикатором состояния дерева на ранних стадиях его поражения.

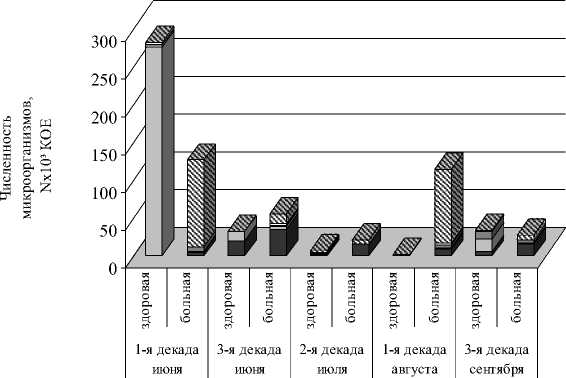

В ситуации, когда есть визуальные признаки поражения деревьев фитопатогенами (инфицированная и здоровая хвоя) комплексы эпифитных микроорганизмов существенно различаются по качественному и количественному составу. Анализ микрофлоры здоровой и пораженной хвои сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris ) в лесопитомниках свидетельствует, что мицелиальные грибы являются постоянными ее обитателями, но представлены в разном соотношении с преобладанием на больной хвое. Максимальная численность эпифитных микроорганизмов на здоровой (283 · 10³ КОЕ) и пораженной (127 · 10³ КОЕ) хвое приходится на первую декаду июня и затем плавно понижается (рис.). Новый скачок численности, но меньший по уровню, у здоровой хвои регистрируется в сентябре – 33 · 10³ КОЕ, а у больной хвои – в августе (115 · 10³ КОЕ). У здоровой хвои в первой декаде июня и в третьей декаде сентября дрожжи являются доминирующей культурой: их доля 97,5 и 47,5 % соответственно.

Мицелиальные грибы Дрожжевые грибы Актиномицеты Споровые бактерии Неспоровые бактерии

Динамика численности эпифитной микрофлоры сосны обыкновенной

Таблица 1

|

Район |

Число клеток на 1 г хвои или листьев |

Биомасса, мг/г хвои или листьев |

Преобладающая форма |

Положительная реакция, % |

||||

|

на органический азот |

на неорганический азот |

на крахмал |

на желатину |

на каталазу |

||||

|

Ададымс-кие насаждения |

52840 |

0,21 |

Спорообразующие (30 %) |

84 |

82 |

67 |

36 |

73 |

|

Захаринский бор |

1400 |

0,012 |

Неспоровые (96 %) |

57 |

64 |

72 |

36 |

63 |

|

Дороховский бор |

2900 |

0,013 |

Пигментные (70 %) |

37 |

46 |

6 |

13 |

7 |

|

Хребет Арга |

2100 |

0,005 |

Неспоровые (86 %) |

44 |

42 |

22 |

11 |

10 |

|

Культуры сосны |

14500 |

0,05 |

Спорообразующие (92 %) |

10 |

25 |

17 |

14 |

12 |

|

Культуры лиственницы |

18400 |

0,06 |

Спорообразующие (96 %) |

40 |

30 |

26 |

21 |

18 |

Численность, биомасса и физиологическая активность эпифитных микроорганизмов

Частота встречаемости грибов синевы древесины в тканях пихты сибирской, поврежденной черным пихтовым усачом

Таблица 2

|

Тип леса |

Период дефолиации |

Встречаемость грибов, % |

|||

|

общая |

Leptographium sp . |

Ophiostoma sp. |

O. curvicollis |

||

|

Контроль |

0 |

60 |

60 |

0 |

0 |

|

ПОР |

1994–1995 гг. |

96 |

68 |

28 |

60 |

|

ПОР |

1995–1996 гг. |

100 |

88 |

52 |

16 |

|

ПМЗ |

1995 г. |

100 |

100 |

63 |

29 |

|

ПРО |

1994–1995 гг. |

84 |

68 |

52 |

48 |

Примечание: ПОР – пихтарник осочково-разнотравный; ПРО – пихтарник разнотравно-осочковый; ПМЗ – пихтарник мелкотравно-зеленомошный.

Вестник КрасГАУ. 2016. №9

Заключение. Результаты анализа микробных комплексов филлосферы древесных пород в зоне активного антропогенного (техногенного) воздействия показывают, что микробные комплексы служат инструментом индикации и мониторинга состояния фитоценоза на ранних стадиях его поражения.

Численность эпифитных микроорганизмов, соотношение спороносных и неспоровых форм, наличие пигментированных бактерий являются критериями степени техногенного воздействия Назаровской ГРЭС на древостои.

Негативное состояние насаждений в результате нарушающих воздействий (дефолиация сибирским шелкопрядом) диагностируется высокой частотой встречаемости комплекса офиостомовых грибов, ассоциированных с насекомыми-ксилофагами.

Структурные изменения в количественном соотношении различных групп эпифитных микроорганизмов на здоровой и пораженной инфекцией хвое связаны не только с фенофазой роста и развития деревьев, но и с их фитонцидной активностью.

Список литературы Микробные комплексы филлосферы как индикаторы состояния древостоев-эдификаторов

- Афанасова Е.Н., Пашенова Н.В. Взаимоот-ношения офиостомовых грибов, переноси-мых насекомыми-ксилофагами, между собой и другими микромицетами хвойных пород Сибири//Микология и фитопатология. -2005. -Т. 39. -№ 2. -С. 62-65.

- Горленко М.В. Функциональное биоразно-образие почвенных микроорганизмов: под-ходы к оценке//Перспективы развития почвенной биологии. -М.: Наука, 2001. -С. 228-234.

- Гузев В.С. Экологическая оценка антропо-генных воздействий на микробную систему почвы: автореф. дис.. д-ра биол. наук. -М.: Изд-во МГУ, 1988. -38 с.

- Добровольская Т.Г. Структура бактериаль-ных сообществ почв. -М.: Академкнига, 2002. -282 с.

- Добровольская Т.Г., Скворцова И.Н., Лысак Л.В. Методы выделения и идентификации поч-венных бактерий. -М.: Изд-во МГУ, 1989. -71 с.

- Красильников Н.А. Определитель бактерий и актиномицетов. -М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. -829 с.

- Никитина З.И. Микробиологический мони-торинг наземных экосистем. -Новосибирск: Наука, 1991. -219 с.

- Определитель бактерий Берджи/под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита и др. -М.: Мир, 1997. -Т. 1, 2. -800 с.

- Пашенова Н.В., Ветрова В.П., Матренина Р.М. и др. Офиостомовые грибы в ходах лиственничного короеда//Лесоведение. -1995. -№ 6. -С. 61-67.

- Скворцова И.Н. Идентификация почвенных бактерий. -М.: Изд-во МГУ, 1983. -63 с.

- Сорокин Н.Д. Микробиологический монито-ринг лесных экосистем Сибири при различ-ных антропогенных воздействиях//Успехи современной биологии. -1993. -Т. 113, вып. 4. -С. 137-169.

- Сорокин Н.Д. Микробиологическая диагно-стика лесорастительного состояния почв Средней Сибири. -Новосибирск: Изд-во СОРАН, 2009. -221 с.