Микробные процессы в заливе провал озера Байкал

Автор: Гаранкина В.П., Дагурова О.П.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Химия

Статья в выпуске: 3, 2010 года.

Бесплатный доступ

В воде и прибрежных грунтах залива Провал озера Байкал определена общая численность микроорганизмов, скорость темновой фиксации СO2 и фотосинтеза. Весной общая численность микроорганизмов с глубиной воды не снижалась, как и скорость фиксации углекислоты и фотосинтеза. Выявлены высокие значения темновой фиксации СO2 в период интенсивного цветения воды 0,6-1,0 мкг С дм' сут, что является показателем высокой активности гетеротрофного микробного сообщества воды.

Микроорганизмы, темновая фиксация сo2, фотосинтез, озеро байкал

Короткий адрес: https://sciup.org/148179499

IDR: 148179499 | УДК: 574.52

Текст научной статьи Микробные процессы в заливе провал озера Байкал

Микроорганизмы играют важную роль в формировании химического состава воды и осадков озера Байкал. Существует зависимость между количеством потребленного микроорганизмами кислорода, усвоенного углекислого газа, а также биомассой микроорганизмов [1]. Темновая фиксация СО2 и фотосинтез являются показателями активности микробного сообщества. Эти процессы осуществляются гетеротрофными и фототрофными микроорганизмами, использующими в конструктивном обмене СО 2 .

Целью данного исследования было подсчитать общую численность микроорганизмов в воде и грунтах залива Провал озера Байкал, оценить процессы темновой фиксации СО 2 и фотосинтеза в прибрежной зоне залива.

Объекты и методы исследования

Объектами исследования явились вода и грунты прибрежья мелководного залива Провал озера Байкал, расположенного южнее дельты реки Селенга. Весной отбор проб воды производился послойно из лунки на льду (глубина водной толщи 2,5 м). Летом пробы воды и грунта были отобраны через каждые пять метров по трансекте от береговой линии. Температуру воды измеряли с помощью сенсорного электротермометра Prima (Португалия). рН среды определяли потенциометрически при помощи полевого рН-метра рНер (Португалия). Значение общей минерализации определяли портативным тестер-кондуктометром TDS-4 (Сингапур). Количество растворенного в воде кислорода определяли по методу Винклера. Определение количества углерода гидрокарбонатов осуществляли прямым титрованием [2]. Органический углерод определяли методом мокрого сжигания по Тюрину [3].

Для определения общей численности микроорганизмов пробы воды и грунта (в виде суспензии) фильтровали через нитроцеллюлозные фильтры с диаметром пор 0,22 мм (Владисарт, Россия), окрашивали 5% раствором эритрозина и просматривали на микроскопе Axiostar Plus («ZEISS», Германия) при увеличении 1,25 x 10 x 100 в 20 полях зрения [2].

Скорость микробных процессов определяли радиоизотопным методом [4]. Пробы воды и грунта отбирали в стерильные стеклянные флаконы. При помощи шприца вводили 0,1 мл раствора Na14HCO3 с активностью 5 µКи. Инкубацию проб для определения темновой фиксации СО2 и фотосинтеза проводили в течение 24-72 ч в темноте и на свету соответственно, при температуре, соответствующей температуре in situ . После инкубации пробы фиксировали формалином и фильтровали через мембранные фильтры с диаметром пор 0,2 мкм, высушивали и измеряли радиоактивность меченых соединений на жидкостном сцинтилляционном счетчике Rackbetta (LKB, Швеция). Пробы грунта перед фильтрованием обрабатывали ультразвуком на установке УЗДН 2 мин при частоте 22 кГц.

Результаты и их обсуждение

Весной температура воды залива составляла в поверхностном слое 4,7 ° С, в придонном 2,4 ° С. Толщина ледяного покрова была равна 1 м. В июле температура воды около берега достигала 19 ° С, при этом наблюдалось интенсивное цветение. В момент отбора проб вода характеризовалась следующими значениями: рН – 8,4; общая минерализация – 117 мг/л; ОВП– 255 мВ; концентрация гидрокарбонатов – 109,8 мг/л, С орг составлял 0,40%.

Весной в подледной воде залива общая численность микроорганизмов в среднем не превышает 1 млн кл./см3, однако это значение выше максимума подледной численности на глубине 0-10 м в открытых водах Южного Байкала [1]. Летом общая численность микроорганизмов в воде (в среднем 2,1 млн кл./см3) была выше, чем весной. В грунтах численность была выше, чем в воде, и колебалась в широких пределах - от 4 млн до 1,4 млрд кл./см3.

В воде залива Провал озера Байкал летом наблюдались более высокие скорости процессов. Весной концентрация кислорода составляла в поверхностном слое 17,6 мг/л, в придонном на глубине 2,5 м – 12,5 мг/л, величины темновой фиксации углекислоты изменялись в пределах 0,4-0,8 мкг С дм-3 сут.-1, фотосинтеза – 0,4-1,2 мкг С дм-3 сут.-1 Летом концентрация кислорода была равна 19,2 мг/л, темновая фиксация СО 2 протекала со скоростью 0,6-1,0 мкг С дм-3 сут.-1, фотосинтез – 0,6-1,6 мкг С дм-3 сут.-1 В грунтах темновая фиксация СО 2 составляла 0,007-1 мкг С дм-3 сут.-1 Примечательно, что в грунтах, при обилии бактерий, их активность была низкой, а в воде гетеротрофное микробное сообщество характеризовалось высокой активностью. Это можно объяснить ранее установленным фактом – несоответствием между численностью бактерий и гетеротрофной ассимиляцией, в том числе и в озере Байкал [1].

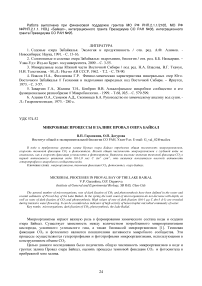

В заливе Провал озера Байкал по глубине водной толщи с шагом 25 см (глубина 2,5 м) исследовано распределение общей численности микроорганизмов (ОЧМ), процессов темновой фиксации углекислоты и фотосинтеза. Численность бактерий с глубиной воды не снижалась (рис. 1). В слоях воды на горизонтах 1,5 м и 2,5 м (придонная) наблюдались в большом количестве гифы водных микромицетов. На глубине 1,5 м, где были обнаружены гифы микромицетов, численность бактерий характеризовалась наименьшими значениями.

Рис. 1. Распределение по глубине водной толщи общей численности микроорганизмов в заливе Провал озера Байкал

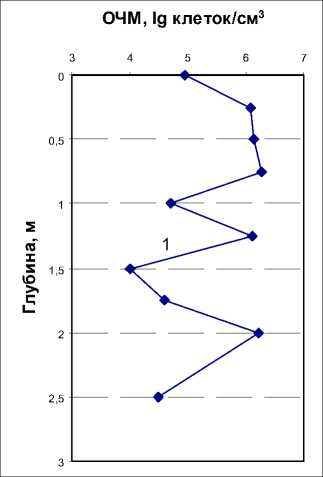

Распределение величин фотосинтеза и темновой фиксации углекислоты по глубине воды было таким же, как и численности бактерий – с глубиной скорости не снижались, оставаясь на одном уровне (рис. 2). На глубине 1,5 м, где численность бактерий была наименьшей, наблюдались небольшие пики активности фотосинтеза и темновой фиксации СО 2 , что связано с развитием микромицетов и водорослей, не учитываемых при подсчете бактерий.

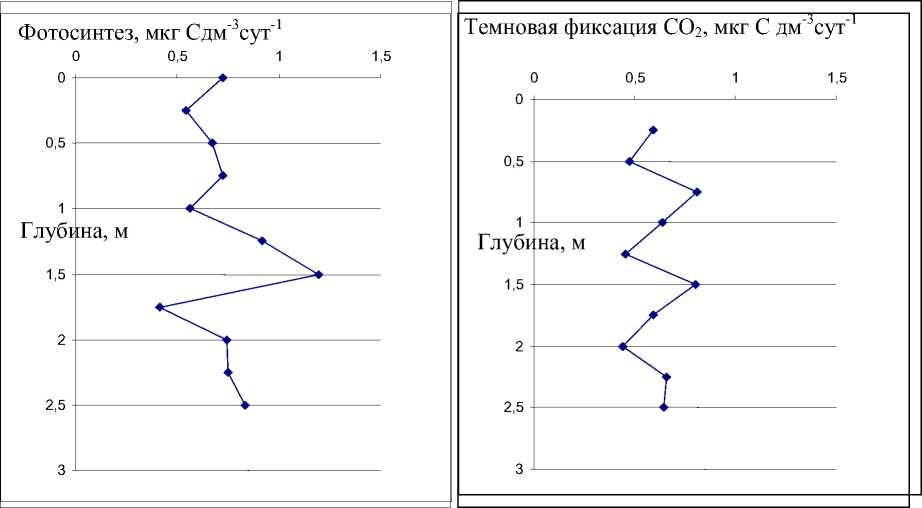

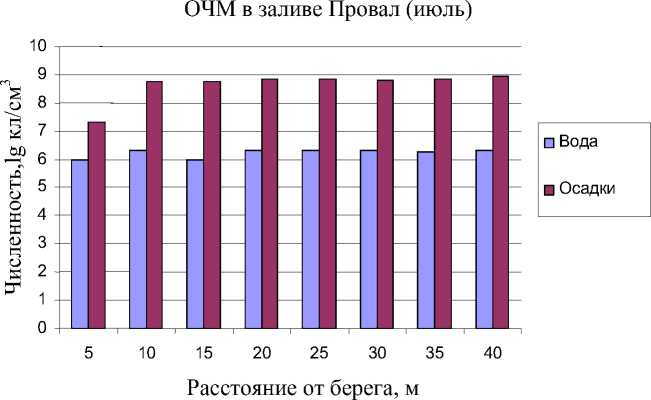

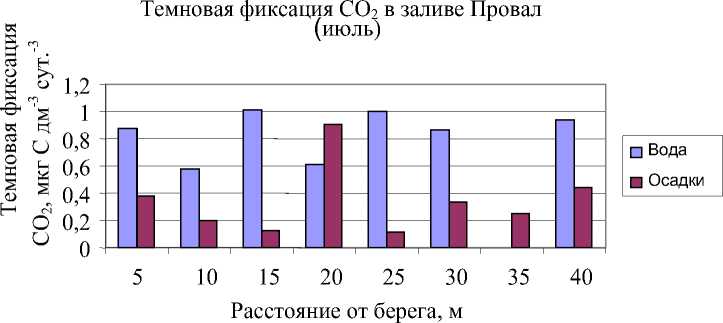

В июле по трансекте от берега на протяжении 40 м было прослежено изменение общей численности микроорганизмов и темновой фиксации углекислоты в воде и в грунтах (рис. 3, 4).

Рис. 2. Распределение по глубине водной толщи величин фотосинтеза и темновой фиксации СО2 в заливе Провал озера Байкал

Рис. 3. Общая численность микроорганизмов по трансекте от берега в заливе Провал озера Байкал

Рис. 4. Темновая фиксация СО 2 по трансекте от берега в заливе Провал озера Байкал

Пробы были отобраны в период интенсивного цветения воды, глубина воды была одинаковой – около 50 см.

Численность микроорганизмов в воде была одного порядка на всех точках отбора, в отличие от грунтов, где она зависела от литологии грунта. В целом ОЧМ в воде и в грунтах по трансекте существенно не менялась; в точке отбора у берега содержание микроорганизмов в осадках, представленных песками, было меньше на 2 порядка, чем в других точках. Таким образом, численность микроорганизмов в воде и грунтах залива Провал озера Байкал по трансекте изменялась в небольших пределах, тогда как функциональные характеристики гетеротрофного сообщества отличались более значительными колебаниями в зависимости от места отбора проб.

Работа поддержана Интеграционным проектом №17.9 «Комплексные исследования на озере Байкал» и грантом РФФИ №08-04-98018 р_сибирь_а.