Микрофлора конъюнктивальной полости у пациентов в норме и при некоторых воспалительных заболеваниях переднего отрезка глаза в Кировской области

Автор: Кудрявцева Ю. В., Демакова Л. В., Подыниногина В. В., Леванова О. Г., Митина А. С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ микрофлоры конъюнктивальной полости у взрослых в норме и при различных воспалительных заболеваниях переднего отрезка глаза пациентов Кировской области. Материал и методы. В ходе исследования выделены две группы: первую группу составили 24 человека (25 глаз), которые проходили лечение по поводу разнообразной инфекционно-воспалительной патологии глазной поверхности. Группу контроля (вторую группу) составили 29 человек (29 глаз) без инфекционно-воспалительной патологии органа зрения. Проводили взятие материала с последующим посевом на питательные среды. Результаты. Состав микрофлоры у пациентов был одинаков, но в разном соотношении. Исключение составил пациент, у которого высеяли единственный микроорганизм, вызвавший конъюнктивит, Proteus vulgaris; у двух пациентов единственным микроорганизмом в концентрации более 105 КОЕ / мл стал Anaerococcus prevotii. В первой группе наиболее часто выделяемыми микроорганизмами оказались: Candida sp., Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Peptostreptococcus, Propionibacterium granulosum, Klebsiella sp., Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli. Во второй группе чаще встречались микроорганизмы: Candida sp., Klebsiella sp., Staphylococcus aureus, Propionibacterium granulosum. Заключение. В целом состав микрофлоры у пациентов был одинаков, но в разном соотношении, что указывает на условную патогенность микрофлоры конъюнктивальной полости. У большинства пациентов отмечена высокая частота встречаемости и значительная концентрация Candida sp., что можно объяснить особенностями конъюнктивальной микрофлоры жителей Кировской области и влиянием пандемии COVID-19.

Микрофлора конъюнктивы, воспалительные заболевания переднего отрезка глаза

Короткий адрес: https://sciup.org/149135639

IDR: 149135639 | УДК: 617.711–002 (470.342)

Текст научной статьи Микрофлора конъюнктивальной полости у пациентов в норме и при некоторых воспалительных заболеваниях переднего отрезка глаза в Кировской области

1 Введение. На протяжении многих лет не пропадает интерес к спектру и частоте встречаемости микроорганизмов в конъюнктивальной полости здоровых людей и пациентов с заболеваниями глаз инфекционной этиологии. Прежде всего это связано с необходимостью этиологической ориентации антибактериальной терапии, которая проводится в качестве профилактики перед оперативными вмешательствами и в лечебных целях при воспалительных заболеваниях [1].

Существуют естественные анатомо-физические, биохимические и иммунологические механизмы защиты от микробов. К анатомо-физическим относят защитные функции ресниц и бровей, мигательный рефлекс, неповрежденный эпителий, процессы выработки компонентов слезной пленки и слущивания эпителиальных клеток. Биохимические факторы защиты включает выработку секреторными клетками антибактериального агента лизоцима; жирных кислот, липидов, которые создают защитную кислую среду; лактоферрина, связывающего железо, которое препятствует усвоению и метаболизму железа бактериями; лизина, обеспечивающего лизис цитоплазматических мембран бактерий. Иммунологические механизмы осуществляются за счет комплемента и иммуноглобулина, содержащихся в слезе; антимикробных пептидов и белков, ингибирующих бактерии, грибы, вирусы и паразитов. Помимо этого, обильное кровоснабжение и лимфатическая система конъюнктивы и век способствует формированию адекватного ответа иммунной системы. В то же время глазная поверхность, благодаря высокому содержанию кислорода и питательных веществ, наличию водного компонента слезной пленки, создает благоприятные условия для поддержания роста бактерий [2].

Баланс бактериальных и человеческих защитных механизмов определяет состав нормальной микробной флоры конъюнктивы и век человека. Нормальная глазная флора разнообразна, при этом отдельные микроорганизмы глазной флоры взаимодействуют друг с другом, а также с защитными механизмами глаза и иммунной системой. Воспаление возникает в случае спорадического, обусловленного хирургическим вмешательством или связанного с инфекцией, повреждения эпителия вследствие адгезии микробов к нему, а также при увеличении количества колонизирующих микробов, которые преодолевают защиту и вторгаются в эпителий и субэпителиально [3].

Понимание соотношения микроорганизмов в норме и при воспалительной патологии способно помочь при назначении эмпирического лечения.

Цель: анализ микрофлоры конъюнктивальной полости у взрослых в норме и при различных воспалительных заболеваниях переднего отрезка глаза пациентов Кировской области.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 53 человека (54 глаза), наблюдавшиеся в КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница». Всем участникам полностью объяснен характер процедуры. Критериями исключения считали беременность, прием пероральных или местных антибиотиков во время и за 3 месяца до исследования, применение глазных препаратов во время выполнения работы. Обследуемые пациенты были как из городской, так и из сельской местности.

Из них первую группу исследования составили 24 человека (25 глаз), которые проходили лечение по поводу различной инфекционно-воспалительной патологии глазной поверхности. Соотношение мужчин и женщин в первой группе было 2/3 (16 и 8 глаз соответственно), средний возраст составил 51,8 года (от 28 лет до 81 года). Большинство пациентов первой группы осмотрены в кабинете неотложной помощи Кировской клинической офтальмологической больницы, другие проходили стационарное лечение в офтальмологическом отделении. Структура заболеваний пациентов первой группы: острый конъюнктивит — 40% (10 глаз); острый конъюнктивит, возникший вследствие попадания инородного тела на роговицу или конъюнктиву, — 32% (8 глаз); острый кератит, в т. ч. язва роговицы, — 20% (5 глаз); передний увеит — 8% (2 глаза).

Группу контроля (вторую группу) составили 29 человек (29 глаз) без инфекционно-воспалительной патологии органа зрения, которые проходили профилактические осмотры. Во второй группе 41 % составили мужчины (12 глаз), 59% женщины (17 глаз), средний возраст 63,5 года (от 51 года до 73 лет).

Материал для посева на микрофлору взят до начала местной антибактериальной терапии. Сбор образцов проводили в офтальмологическом кабинете в стерильных перчатках, чтобы свести к минимуму загрязнение тестовых образцов чужеродными бактериями, которые могли присутствовать в окружающей среде.

Взятие материала выполняли стерильным ватным тампоном, который затем помещали в стерильную пробирку. Далее пробирки в течение 1–4 часов с момента получения от пациентов в термоконтейнере с хладогеном при температуре +10-+15ºС доставляли на кафедру микробиологии Кировского ГМУ, где выполняли посев на питательные среды: мясопептонный агар, кровяной агар, желточно-солевой агар, колумбийский агар, агар Борде — Жангу, лак-тобакагар, коринебакагар, агар Сабуро. Инкубирование происходило 24–48 часов при температуре 37ºС и 72 часа при 24-25ºС. Идентификацию выделенных

Таблица 1

Частота выделения различных видов микроорганизмов при воспалительной патологии переднего отрезка глаза (первая группа), %

|

Флора |

Гр+ |

Гр – |

Грибы |

Ф |

|||||||||||

|

Вид выявленного возбудителя |

2 О о о V> о Ф I” го со |

Е 'll 5 "5 с с о св |

ГО Ф со |

о о 8 2 с Ш |

8 8 2 4 О. |

О Ф О с О ф О CD 0.0 2 со |

"с о ф О. |

2 о о о о 2 ф О. |

Е 1 го ф ,с о О |

ф" го "ф Ф ф ^ |

8 ГО 1с ф _с ш |

§8 Е 8 О CD 2 ф ф CD СВ О- |

ф" го "О Ъ с го О |

ф ф о 2 Е 2 _с го СО |

|

|

Содержание |

56 |

40 |

28 |

24 |

44 |

52 |

20 |

16 |

20 |

32 |

28 |

12 |

68 |

16 |

12 |

П р и м еч а н и е : другие — Anaerococcus prevotii, Proteus vulgaris, Bacteroides sp., Gemella morbillorum, Lactobacillus sp, Fusobacterium sp., Prevotella spp., Alistipes putredinis.

Таблица 2

Частота выделения различных видов микроорганизмов перед оперативными вмешательствами (вторая группа), %

Результаты. За этиологически значимое число КОЕ/мл для бактерий принимают 10 5 КОЕ/мл, поэтому при анализе полученных данных учтены средние (10 4 -10 5 КОЕ/мл) и крупные микробиологические очаги (более 10 5 КОЕ/мл).

Получены следующие результаты: в целом состав микрофлоры у пациентов был одинаков, но в разном соотношении. Исключение составил пациент, у которого высеяли единственный микроорганизм, вызвавший конъюнктивит, — Proteus vulgaris, и у двух пациентов единственным микроорганизмом в концентрации более 10 5 КОЕ/мл стал Anaerococcus prevotii.

В первой группе наиболее часто выделяемыми микроорганизмами стали Candida sp., Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Peptostreptococcus, Propionibacterium granulosum, Klebsiella sp., Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli (учитывали встречаемость более чем в 25%) (табл. 1).

Во второй группе часто встречаемыми микроорганизмами оказались: Candida sp., Klebsiella sp., Staphylococcus aureus, Propionibacterium granulosum (табл. 2).

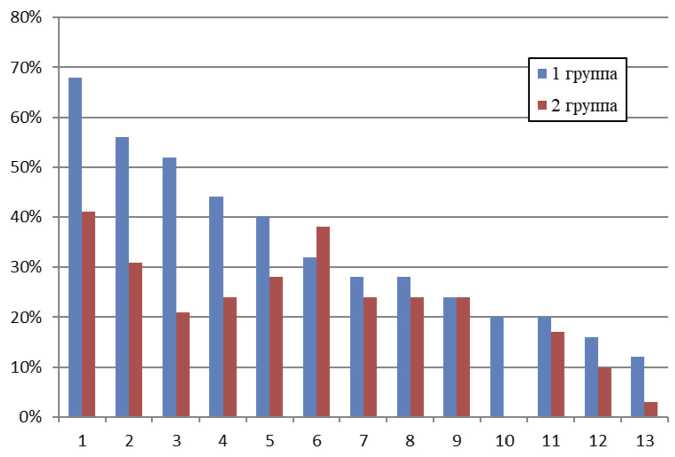

При сравнении данных, полученных у пациентов первой и второй групп, обнаружилось, что у пациентов с воспалительной патологией переднего отрезка глаза наблюдалось значительное увеличение содержания Candida sp., Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Peptostreptococcus, Propionibacterium granulosum (рисунок).

При этом в первой группе отмечено следующее распределение микроорганизмов с числом КОЕ/мл более 105 и 104–105 учетом структуры заболеваний (табл. 3, 4).

На основании полученных данных выявлена наибольшая концентрация следующих культур: Candida sp., Staphylococcus aureus, Saccharomuces spp., Propionibacterium granulosum, Streptococcus pyogenes; в меньшей степени — Peptostreptococcus, Klebsiella sp., Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli и других по убывающей (см. табл. 3, 4).

Сравнительная характеристика соотношения конъюнктивальной флоры между первой и второй группами:

1 — Candida sp.; 2 — Staphylococcus aureus (Гр+); 3 — Streptococcus pyogenes (Гр+); 4 — Peptostreptococcus (Гр+);

5 — Propionibacterium granulosum (Гр+); 6 — Klebsiella sp. (Гр – ); 7 — Staphylococcus epidermidis (Гр+); 8 — Escherichia coli (Гр – ); 9 — Enterococcus sp. (Гр+); 10 — Corinebacterium spp (Гр+); 11 — Peptoniphilus (Гр+); 12 — Peptococcus sp.

(Гр+); 13 — Pseudomonas aeruginosa (Гр – )

Таблица 3

Распределение микроорганизмов с числом КОЕ/мл более 10 5 с учетом структуры заболеваний в первой группе, %

|

Флора |

Гр (+) |

Гр (–) |

Грибы |

||||||||||

|

Вид выявленного возбудителя |

1 со |

8 g ф < |

ф" а. |

g-Sg £S | |

со |

ф 8 || ф а. |

ф" □_ |

Ф ш ^5 ^Е со |

р ™ О. > |

< |

«8 oS 8 8 о Е |

о |

Е с! 2 ГО V) F со |

|

Конъюнктивит |

12 |

4 |

4 |

4 |

4 |

16 |

4 |

||||||

|

Конъюнктивит, возникший на фоне инородного тела |

8 |

8 |

4 |

4 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

8 |

4 |

|

|

Кератит |

4 |

- |

- |

- |

8 |

4 |

- |

- |

- |

- |

- |

8 |

|

Распределение микроорганизмов с числом КОЕ/мл 10 4 -10 5 с учетом структуры заболеваний %

Таблица 4

Флора

Гр (+)

Гр (–)

Грибы

Вид выявленного возбудителя

Пациенты 2-й группы

Конъюнктивит

Конъюнктивит, возникший на фоне инородного тела

Кератит

Иридоциклит

й

6,9

10,3

6,9

3,4

<

ф" о.

6,9

3,4

3,4

12 16 28

13,8 13,8 10,3

6,9 10,3 10,3

3,4 3,4 3,4

3,4 6,9 6,9

5 о.

3,4

3,4

3,4

3,4

10,3

10,3

3,4

17,2

6,9

3,4

3,4

3,4

44 4 28

10,3 3,4 6,9

10,3 6,9

3,4

3,4

10,3

6,9

3,4

3,4

4 4 44 8

6,9 13,8

3,4

10,3

6,9

3,4

Сравнение результатов первой группы с данными литературы, %

Таблица 5

|

Вид микроорганизмов |

Первая группа |

Данные литературы |

|

Staphylococcus aureus (Гр+) |

56 |

40–65 |

|

Staphylococcus epidermidis (Гр+) |

28 |

>48 |

|

Streptococcus pyogenes (Гр+) |

52 |

7 |

|

Pseudomonas aeruginosa (Гр –) |

12 |

4 |

Во всех случаях у пациентов первой группы при воспалительной патологии переднего отрезка глаза в лечении были использованы антибактериальные препараты: в 52,0% (13 глаз) назначен ципрофлоксацин 0,3% в инстилляциях; в 16,0% (4 глаза) тобрамицин 0,3% в инстилляциях; в 4,0% (1 глаз) моксифлоксацин 0,5% в инстилляциях; в 12,0% (3 глаза) назначен препарат, в составе которого есть комбинация из двух антибактериальных веществ и дексаметазона: фрамицетин и грамицид; в 4% (1 глаз) назначен норфлоксацин. Трем пациентам (12,0%) в связи с тяжестью воспалительного процесса назначена комбинация антибиотиков: тобрамицин+гентамицин; моксифлоксацин+цефотаксим; моксифлоксацин+амика-цин+линкомицин.

Обсуждение. Предполагают, что инфекционные заболевания возникают не только из-за внедрения высокопатогенных микроорганизмов, но и вследствие воздействия продукции токсинов микробами, обитающими на коже и слизистых оболочках человека [4]. При этом часто границу между сапрофитами и патогенными микробами провести бывает довольно сложно, так как попадание патогенного микроба в орган не всегда приводит к возникновению яркой клиники заболевания.

Полученные нами результаты несколько расходятся с литературными данными, согласно которым микрофлора конъюнктивы представлена в основном стрептококками и стафилококками, хотя в последнее время в литературе появляются сведения об изменении состава микрофлоры при различных воспалительных заболеваниях глаз [4].

В первой группе по сравнению с данным из литературы содержание Staphylococcus aureus было примерно одинаковым, Staphylococcus epidermidis — почти в 2 раза меньше, а содержание Streptococcus pyogenes было значительно выше (табл. 5).

Большинство выявленных микроорганизмов являются представителями нормальной условно-патогенной микрофлоры кожи и слизистых человека. Однако у большинства наших пациентов отмечена высокая частота встречаемости и значительная концентрация Candida sp. и Saccharomuces spp., что указывает на наличие дисбиоза конъюнктивальной полости. Преобладание в посевах грибов можно объяснить изменением кислотности среды конъюнктивальной полости и дефицитом витамина D. Последнее более актуально в период пандемии коронавирусной инфекции, когда наблюдается снижение иммунитета конъюнктивы, в том числе на фоне массивной антибиоти-котерапии, как назначенной врачами-специалистами, так и бесконтрольно применяемой самими пациентами. Помимо этого, Кировская область является эндемичным регионом по дефициту витамина D.

Выбор стартового эмпирического режима терапии должен осуществляться с учетом вероятного спектра возбудителей и их возможной резистентности. Подбирая антибактериальное средство для лечения воспалительного заболевания на основе полученных результатов анализов, необходимо учитывать тот факт, что не всегда удается выделить один определенный микроорганизм, который вызывает воспаление. Чаще всего причиной воспаления может быть ассоциация двух и более видов микроорганизмов. Кроме того, следует учитывать чувствительность к антибактериальным средствам. Так, в настоящий момент, по данным литературы, у микроорганизмов, вызывающих воспалительные заболевания переднего отрезка глаза, сохраняется чувствительность к тобрамицину, моксифлоксацину, офлоксацину, ципрофлоксацину, левофлоксацину [5].

Заключение. В целом состав микрофлоры у обследованных пациентов был одинаков, но в разном соотношении, что указывает на условную патогенность микрофлоры конъюнктивальной полости. У большинства из них отмечена высокая частота встречаемости и значительная концентрация Candida sp., что можно объяснить особенностями конъюнктивальной микрофлоры жителей Кировской области и влиянием пандемии COVID-19.

Список литературы Микрофлора конъюнктивальной полости у пациентов в норме и при некоторых воспалительных заболеваниях переднего отрезка глаза в Кировской области

- Voronkova TN, Brzheskiy VV, Efimova EL, et al. Microflora of the conjunctival cavity and its sensitivity to antibacterial drugs in children in normal and in some inflammatory diseases of the eyes. Ophthalmology Journal 2010; 3 (2): 61–5. Russian (Воронцова Т. Н., Бржеский В. В., Ефимова Е. Л. и др. Микрофлора конъюнктивальной полости и ее чувствительность к антибактериальным препаратам у детей в норме и при некоторых воспалительных заболеваниях глаз. Фтальмологические ведомости 2010; 3 (2): 61–5).

- Kowalski RP, Roat MI, Thompson PP. Normal Flora of the Human Conjunctiva and Eyelid. URL: https://entokey.com / normalflora-of-the-human-conjunctiva-and-eyelid / #R3‑V8–41

- Armstrong RA. The microbiology of the eye. Ophthalmic Physiol Opt 2000; 20 (6): 429–41.

- Kochergin SA, Chernakova GM, Klescheva EA, et al. Immunity of the eyeball and conjunctival microflora. Infection and Immunity 2012; 2 (3): 635–44. Russian (Кочергин С. А., Чернакова Г. М., Клещева Е. А. и др. Иммунитет глазного яблока и конъюнктивальная микрофлора. Инфекция и иммунитет 2012; 2 (3): 635–44).

- Borovskikh EV, Borobova IM, Egorov VV. Microbial spectrum and antibiotic sensitivity of microflora found in patients with inflammatory eye diseases. Ophthalmology Journal 2014; 7 (1): 13–8. Russian (Боровских Е. В., Боробова И. М., Егоров В. В. Микробный спектр и чувствительность к антибиотикам микрофлоры, встречающейся у больных с воспалительными заболеваниями глаз. Офтальмологические ведомости 2014; 7 (1): 13–8).