Микрофлора полости рта как индикатор дисбиотических расстройств у больных раком молочной железы

Автор: Бочкарева О.П., Красноженов Е.П., Гольдберг Виктор Евгеньевич, Попова Н.О., Новикова Е.В., Дудникова Е.А., Подоплекин Д.М.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 (59), 2013 года.

Бесплатный доступ

В качестве биотопа для оценки микроэкологических нарушений в организме онкологических больных рекомендована полость рта. Выделен набор индикаторных микроорганизмов. Показано, что для более точного и достоверного установления состояния дисбактериоза необходимы исследования функциональных свойств выделенных бактерий

Полость рта, микрофлора, рак молочной железы

Короткий адрес: https://sciup.org/14056361

IDR: 14056361 | УДК: 618.19-006.6:616.34-008.1:616.31-098

Текст научной статьи Микрофлора полости рта как индикатор дисбиотических расстройств у больных раком молочной железы

Мукозит в полости рта – один из побочных эффектов химио- и/или лучевой терапии при лечении злокачественных новообразований. Обычно он проявляется воспалением и изъязвлением слизистой оболочки и подслизистого слоя. Частота патологии слизистой оболочки полости рта у онкологических больных достигает 90 % [1, 4]. Наиболее вероятной причиной возникновения мукозита является иммунодефицит и как следствие дисбиотические изменения в организме больных [2, 3, 5]. До сих пор диагностика дисбио-за является серьезной проблемой. Ведется поиск методов исследования, которые могли бы быть использованы не только для оценки состояния микрофлоры (МФ), но и позволили приблизить врача-клинициста к установлению причины нарушений МФ, а также применяться для индивидуального подбора лекарственных средств. Самым популярным в России методом верификации дисбаланса микрофлоры является посев испражнений на дисбактериоз, который отражает состояние только просветной микрофлоры дистальных отделов толстой кишки.

Цель исследования – сравнительный анализ изменений микрофлоры полости рта и кишечника у больных раком молочной железы (РМЖ) и выделение индикаторных микроорганизмов дисбиотических изменений при РМЖ с учетом функциональной активности бактерий.

Материал и методы

Исследование проводилось на базе кафедры микробиологии и вирусологии Сибирского государственного медицинского университета и отделения химиотерапии НИИ онкологии СО РАМН.

В группы больных включались пациентки с морфологически подтвержденным диагнозом рака молочной железы III–IV стадий, находившиеся на лечении в отделении химиотерапии.

В качестве исследуемого материала использовали мазки со слизистой оболочки полости рта и испражнения. В работе применялся бактериоло-

МИКРОФЛОРА ПОЛОСТИ РТА КАК ИНДИКАТОР ДИСБИОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ РМЖ

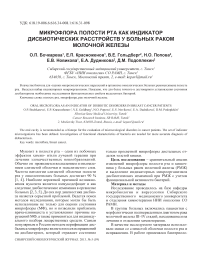

Рис. 1. Количество микроорганизмов в кишечнике и полости рта у больных раком молочной железы – IgKOE/г (M ± m)

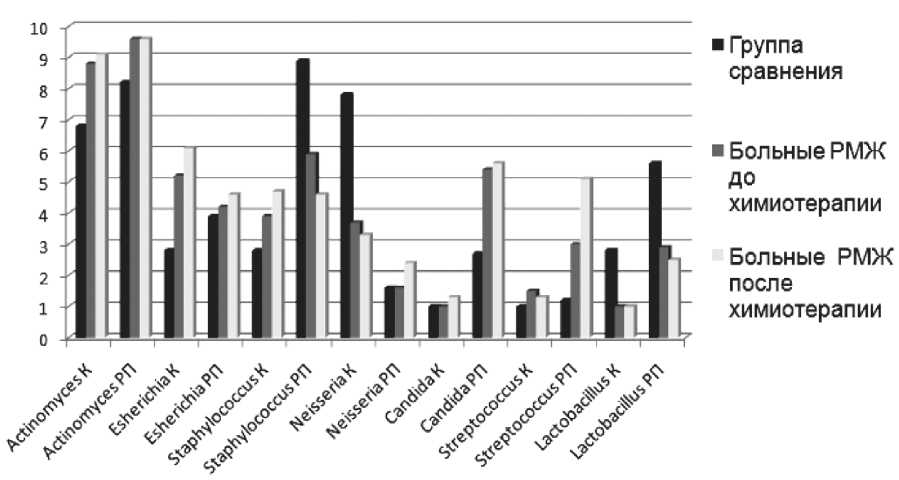

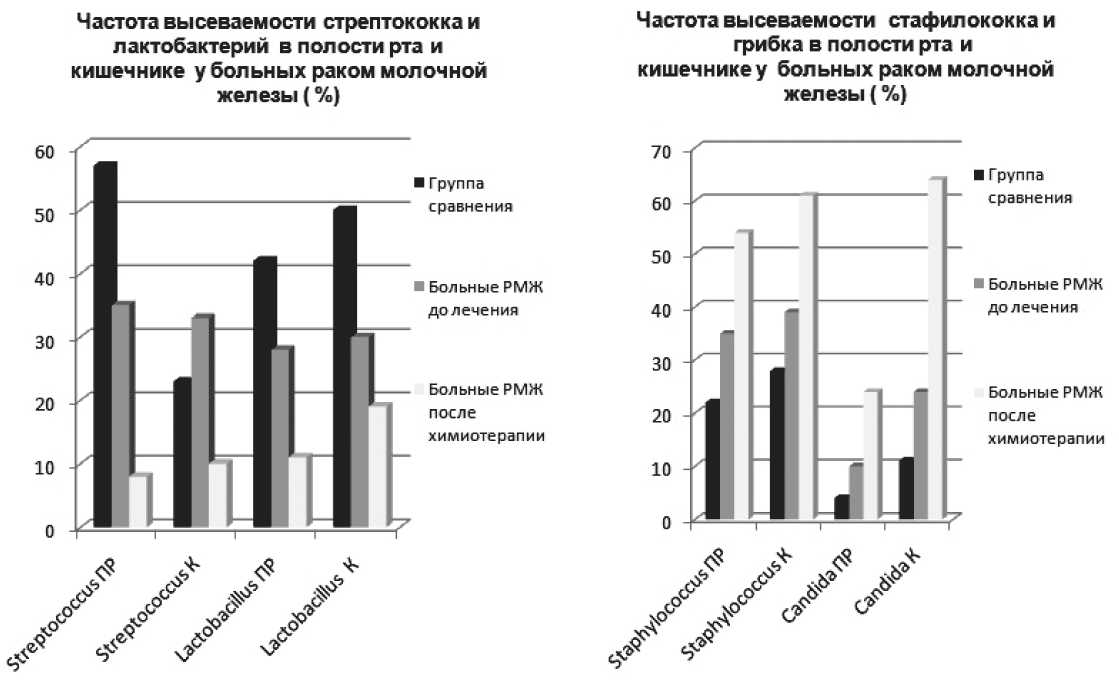

Рис. 2. Частота высеваемости индикаторных микроорганизмов в полости рта и кишечнике у больных раком молочной железы

гический анализ. Группу сравнения составили женщины без онкологической патологии.

Результаты и обсуждение

Анализ полученных данных показал, что у больных раком молочной железы обнаружены дисбиотические сдвиги различной степени выраженности, характеризующиеся уменьшением нормофлоры и заселением условно-патогенными бактериями. Так, при исследовании микрофлоры кишечника у больных основной группы выявлено значительное снижение количество лактобактерий (в 2 раза) и стрептококков (в 1,5 раза), при этом возрастает количество стафилококков и грибов рода Candida. Аналогичные сдвиги наблюдались в изменении микрофлоры полости рта (рис. 1). При этом установлена корреляционная зависимость между показателями микробного статуса исследуемых биотопов. Наиболее показательными микроорганизмами дисбаланса микрофлоры полости рта можно считать лактобактерии, стрептококки, грибок Candida, стафилококки.

Анализ частоты высеваемости бактерий из исследуемых биотопов подтверждает, что нет необходимости определять весь спектр микробного состава полости рта. Наиболее показательными (индикаторными) микроорганизмами как в толстой

О.П. БОЧКАРЕВА, Е.П. КРАСНОЖЕНОВ, В.Е. ГОЛЬДБЕРГ И ДР.

Таблица

Функциональная активность штамма кишечной палочки, выделенного от больных раком молочной железы, %

При изучении функциональных свойств кишечной палочки, выделенной из испражнений больных раком молочной железы, были выявлены изменения фенотипических признаков бактерий: неспособность ферментировать глюкозу с образованием газа (10 %), вызывать гидролиз лактозы с образованием кислоты (17 %), осуществлять протеолиз с выделением индола (10 %), потеря подвижности (28 %). Данные явления резко усиливаются после проведения химиотерапии: снижение биохимических свойств выделенных штаммов (20–78 %), угнетение двигательной активности (62 %) бактериальных клеток (таблица).

Таким образом, результаты исследования позволяют рекомендовать полость рта в качестве биотопа для оценки микроэкологических на- рушений в организме онкологических больных, что повысит доступность и достоверность бактериологического метода. Выделение набора индикаторных микроорганизмов (молочнокислых бактерий, стрептококков, стафилококков и Candida) из общего микробного числа ротовой полости даст возможность упростить и ускорить диагностику дисбиозов у больного. Для более точного и достоверного установления состояния дисбактериоза необходимы исследования функциональных свойств выделенных штаммов бактерий.