Микро- и наноформы поверхности импактных алмазов

Автор: Осовецкий Б.М., Наумова О.Б.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Минералогия, кристаллография

Статья в выпуске: 2 (23), 2014 года.

Бесплатный доступ

Описаны микро- и наноразмерные формы поверхности импактных алмазов По-пигайского кратера и россыпей западного склона Урала с применением методов электронной микроскопии высокого разрешения. Среди микроэффектов поверхности импактных алмазов отмечено широкое развитие трещиноватости, кавер-нозности и пористости. Наиболее распространенными наноформами поверхности являются нанотрещины и нанопоры. На поверхности импактных алмазов проявляются особенности их внутреннего строения (слоистость, поликристалличность). Постоянно присутствуют пленки и налеты, в химическом составе которых выявлены литофильные элементы и различные металлы.

Алмаз, импакт, микроформы, наноформы

Короткий адрес: https://sciup.org/147201071

IDR: 147201071 | УДК: 549.211

Текст научной статьи Микро- и наноформы поверхности импактных алмазов

Импактные алмазы, широко известные по данным изучения импактитов, метеоритов и россыпей алмазов, привлекли внимание исследователей в связи с необычными условиями образования, своеобразным строением и составом [2, 5, 12]. Среди алмазов импактного происхождения наиболее распространенными являются «сланцеватые» разности, образующиеся в результате замещения графита (апографитовые). Другой разностью являются апоугольные импактные алмазы, имеющие принципиально иные условия формирования.

Импактные алмазы детально изучены в районе Попигайского кратера, описаны в россыпях Якутской и Уральской алмазоносных провинций, на территории Восточно-Европейской платформы и в других регионах мира [1-16].

Изучение импактных алмазов позволяет более полно представить процессы ударного метаморфизма, обусловленные падением крупных метеоритов на земную

поверхность. С этой целью используются различные методы исследования, включая метод электронной микроскопии.

В данной статье представлены результаты изучения поверхности «сланцеватых» алмазов с применением методов высокоразрешающей электронной микроскопии. В качестве объекта изучения выбраны зерна импактных алмазов Попигай-ского кратера и россыпей Красновишерского района.

Наряду с общими особенностями (непрозрачность, белая окраска, таблитчатая форма кристаллов, отчетливо выраженная сланцеватая текстура, неровная поверхность, сильная трещиноватость) импакт-ные алмазы указанных районов исследования заметно различаются по ряду характеристик.

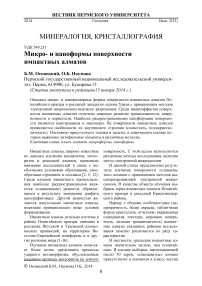

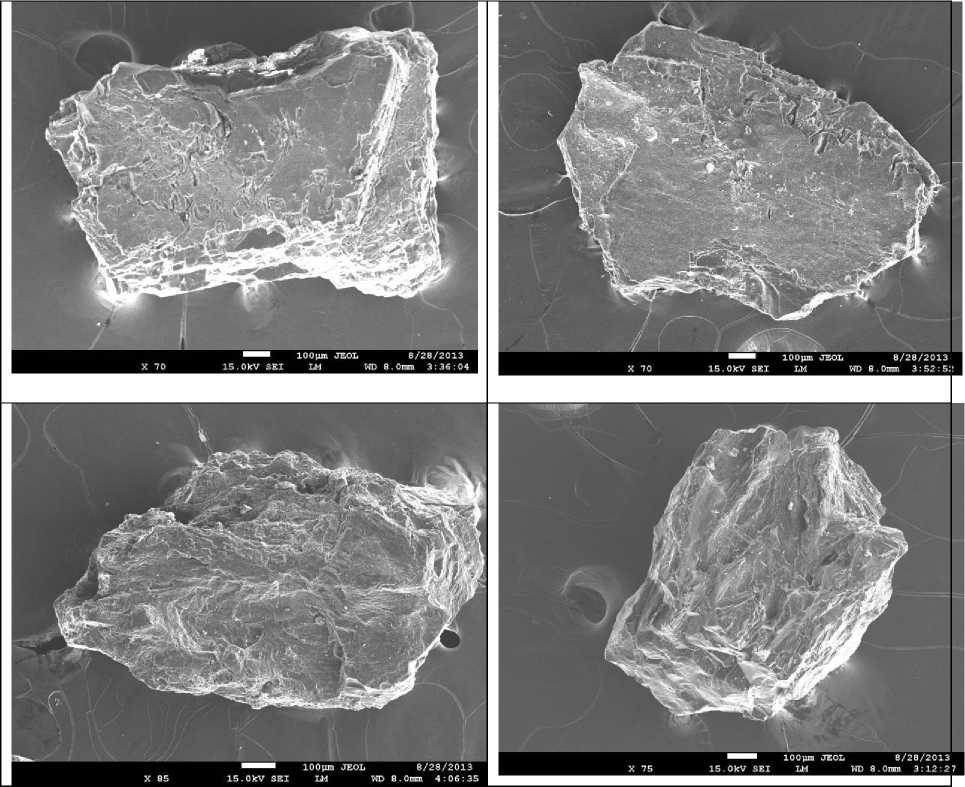

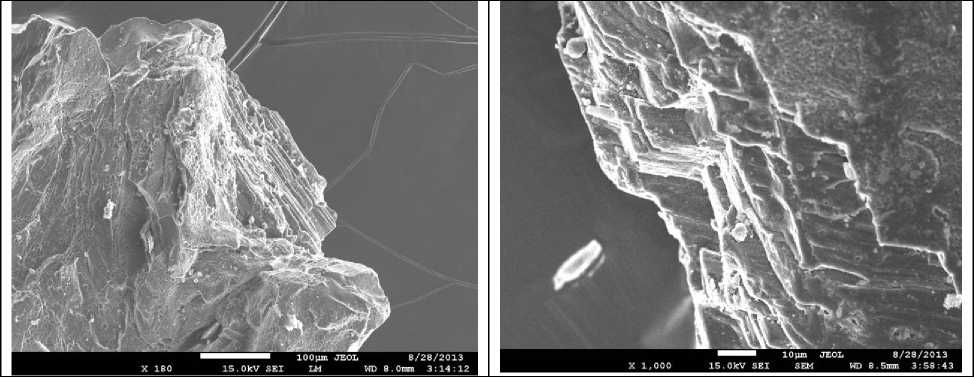

В частности, уральские импактные алмазы значительно мельче, чем попигай-ские. В составе выборки, насчитывающей около 50 зерен, «сланцеватые» алмазы присутствуют в основном в классе частиц размером менее 0,1 мм, особенно много их среди зерен мельче 50 мкм. В качестве исключения обнаружено одно зерно, имеющее в длину 0,75 мм. Наиболее распространены эти алмазы в Яйвинской подпровинции, где они составляют до 75% общего числа мелких алмазов (размером менее 1 мм). В среднем же их доля составляет около 20% мелких алмазов [7]. Попигайские «сланцеватые» алмазы значительно крупнее. В их гранулометрическом составе значительную роль играют зерна размером 1-0,25 мм, но встречаются и более крупные. В нашей выборке пред- ставлены разности размером 1–0,8 мм (рис. 1, 2).

Выполненные ранее электронномикроскопические исследования особенностей поверхности импактных алмазов позволили выявить ряд характерных деталей, указывающих на специфику их роста. В частности, на поверхности отчетливо проявляется их поликристаллическое строение, заключающееся в сочетании большого количества кристаллитов микронных размеров удлиненной или эллипсовидной формы.

Рис. 1. Общий вид импактных алмазов Попигайского кратера. Масштабная линейка 100 мкм

Иногда последние разделяются относительно однородной массой кристаллического углерода [1]. На поверхности выявлена субпараллельная штриховка и присутствие изогнутых полос [10]. С исполь- зованием метода реплик удалось обнаружить присутствие «микронных и субмикронных бугорков кубической, кубооктаэдрической и октаэдрической форм», которые рассматриваются как «кристаллиты кубической фазы, погруженные в алмаз-лонсдейлитовую матрицу» [5].

В данной статье с применением методов электронной микроскопии высокого разрешения выявлены и наглядно представлены особенности строения поверхности импактных алмазов на микро- и наноуровне. В то же время сделан вывод о том, что характер их поверхности заметно меняется на разных участках одного и того же зерна. Это является вполне закономерным следствием поликристаллическо-го и полифазного состава импактных алмазов, которые состоят из разноориентированных кристаллитов и содержат в большом количестве гексагональную полиморфную модификацию углерода – лонсдейлит [5].

Микроформы поверхности импактных алмазов

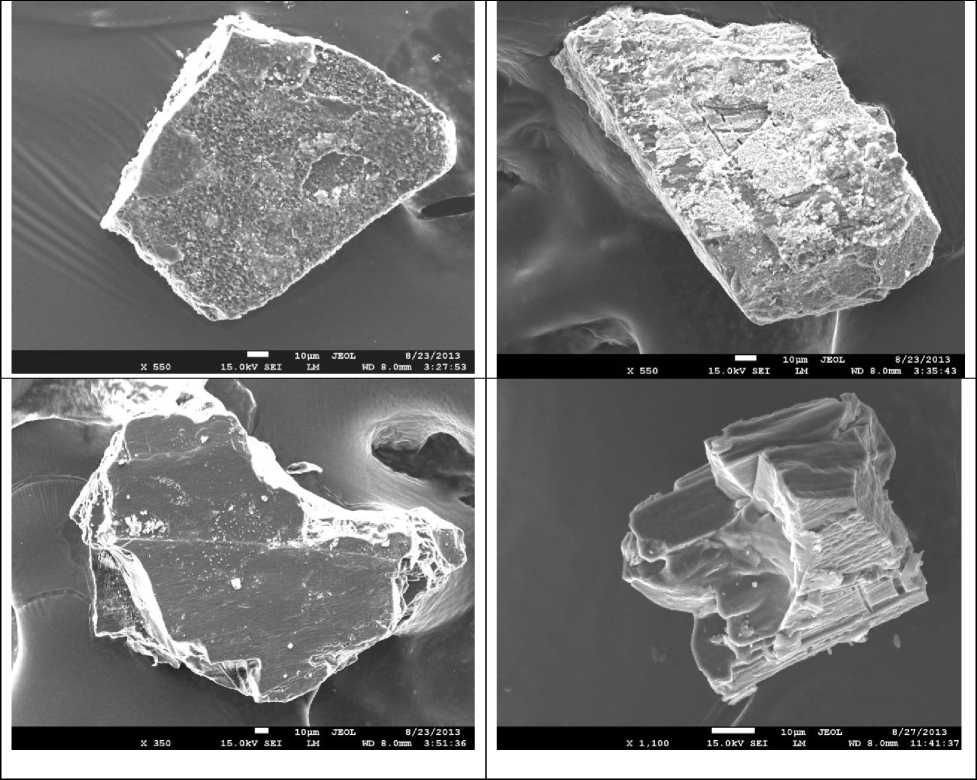

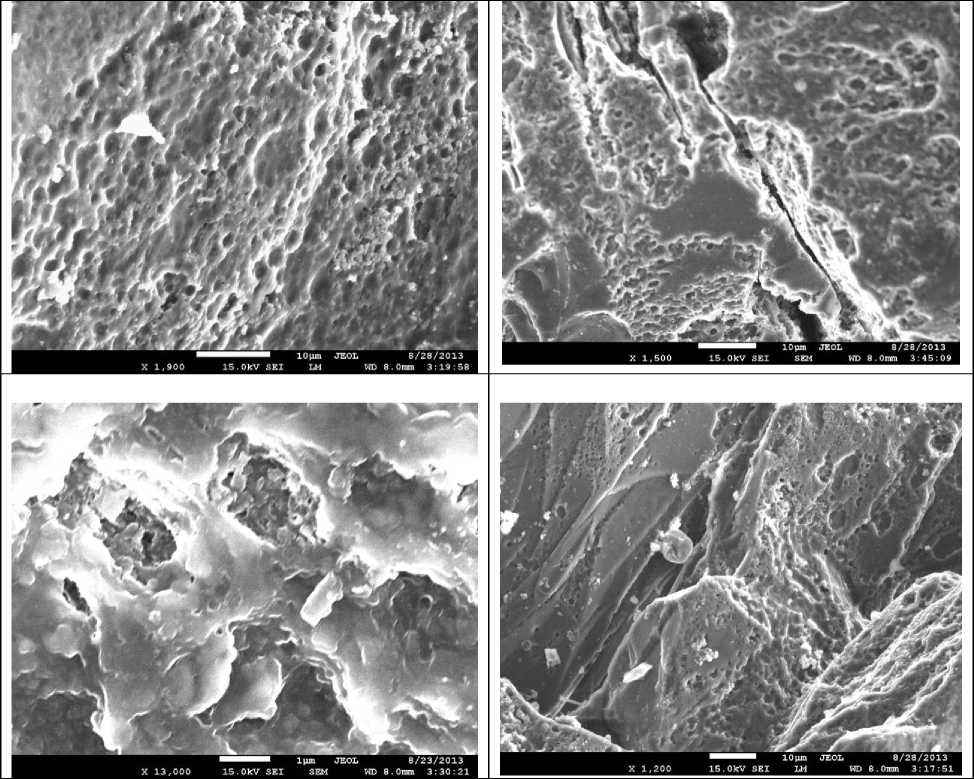

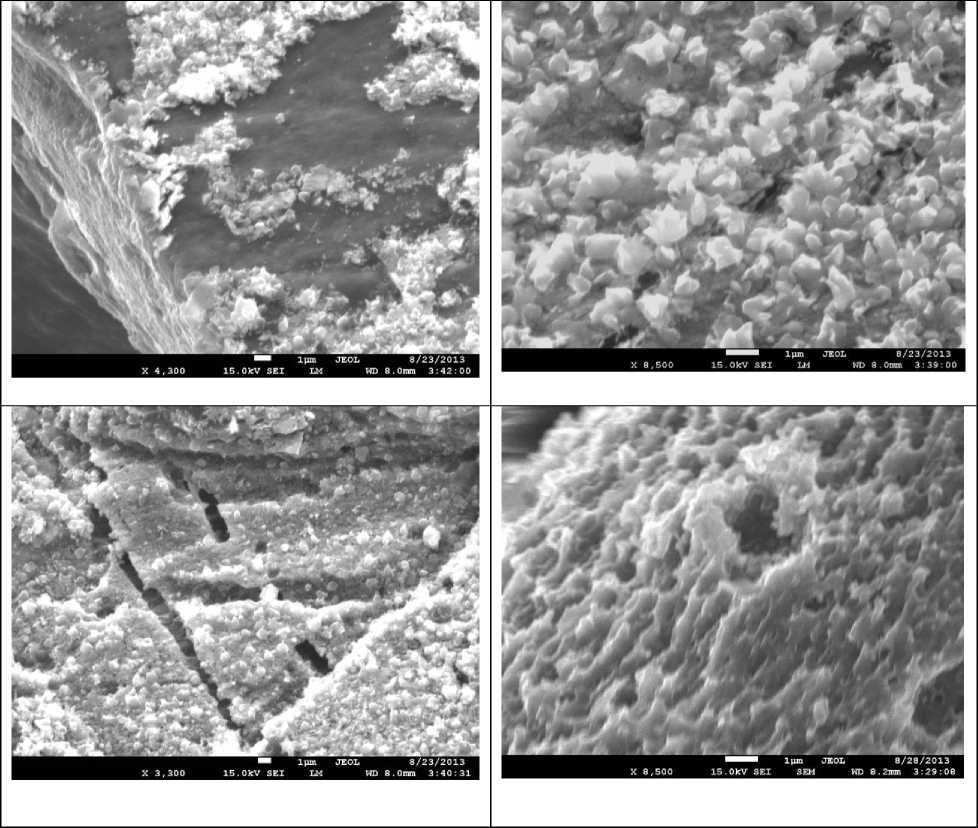

Трещиноватость . Трещиноватость характерна для многих разностей алмазов кимберлитового происхождения. Импакт-ные алмазы заметно отличаются от кимберлитовых наличием, наряду с одиночными трещинами, систем большого количества сближенных микротрещин. Эти системы различаются по взаимной ориентировке в пространстве (параллельные, кольцевые, разветвленные и др.), протяженности, ширине, глубине трещин и т.д. (рис. 3). Трещиноватость на микроуровне может отчетливо проявляться на отдельных участках поверхности, в то время как другие участки практически лишены трещин.

Рис. 2. Общий вид импактных алмазов из россыпей Красновишерского района. Масштабная линейка 10 мкм

Наличие трещиноватости в импактных алмазах является отражением высокой степени напряженности кристаллической решетки, обусловленной условиями кристаллизации (давление порядка 102-103 кбар и температуры до 10 000оС).

Пористость. Наличие большого количества микропор на поверхности импакт-ных алмазов в сочетании с микротрещиноватостью отражает высокую степень ее дефектности. Обычно микропоры имеют округлую и овальную формы, иногда геометрически правильную (шестиугольную, четырехугольную и др.). Размеры микропор обычно составляют единицы микрон. Сближенные микропоры могут сливаться друг с другом с образованием гантелеобразных и других форм. Микропоры нередко перекрывают друг друга, что свидетельствует о разновременности их появления. В целом пористый микрорельеф поверхности импактных алмазов напоминает лунный ландшафт (рис. 4).

Кавернозность . Микропорам сопутствуют разного рода углубления причудливой формы, которые могут уходить на большую глубину внутрь зерна. В частности, многие из них пронизывают несколько приповерхностных слоев (см. рис. 4). Каверны, полости, каналы и другие более крупные, по сравнению с микропорами, дефекты поверхности импактных алмазов нередко сочетаются с системами микротрещин и, вероятно, отражают наличие в зерне зон высокой степени нарушенности кристаллического строения.

Высокая пористость и кавернозность импактных алмазов является следствием неравномерного распределения углеродистого вещества в исходной породе, подвергшейся ударному метаморфизму. Поэтому она особенно характерна для апо-угольных разностей [5].

Слоистость. Слоистость, в отличие от рассмотренных выше дефектов поверхности импактных алмазов, является типичным свойством, отражающим закономерности их внутреннего строения. Она наиболее отчетливо проявляется в поперечных сколах зерен, где может быть оце- нена толщина отдельных слойков (рис. 5). Микрослойки имеют толщину в единицы и доли микрона. Выклинивание отдельных слойков на поверхности зерен обусловливает ее характерный ступенчатый микрорельеф.

Cлоистое строение «сланцеватых» разностей импактных алмазов является результатом срастания гексагональных пластинчатых кристаллитов толщиной от сотых до десятых долей миллиметра [5]. Оно типично для апографитовых разностей и, таким образом, отражает наследование слоистого строения родоначальной углеродистой фазы.

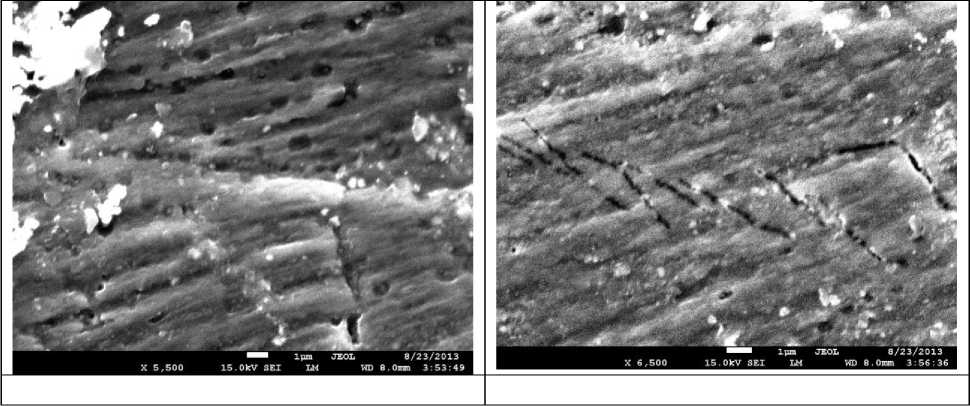

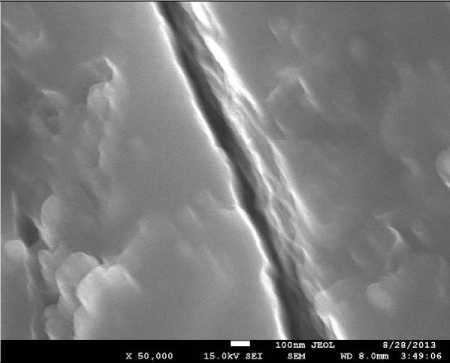

Поликристалличность . Поликристал-лическое внутреннее строение импактных алмазов проявляется на поверхности в виде серии параллельно ориентированных валообразных полос (кристаллитов), разделенных ложбинами. Ширина полос обычно составляет 1-2 мкм, ложбин между ними – доли микрона (рис. 6).

Данные элементы микрорельефа поверхности отчетливо выявляются только при увеличении в несколько тысяч раз. При более сильном увеличении можно констатировать, что каждый из кристаллитов состоит из нескольких более мелких индивидов толщиной в доли микрона, плотно сросшихся друг с другом.

Наноформы поверхности импактных алмазов

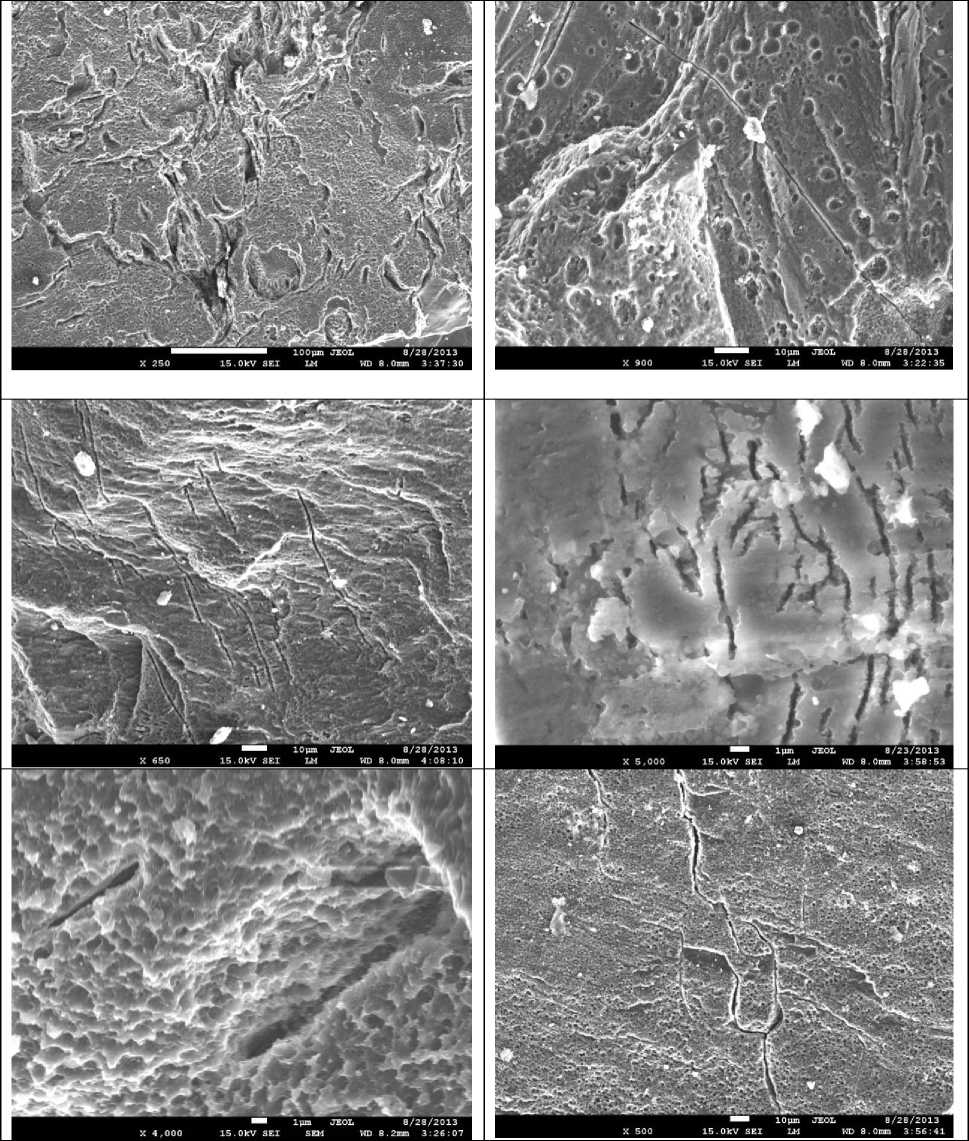

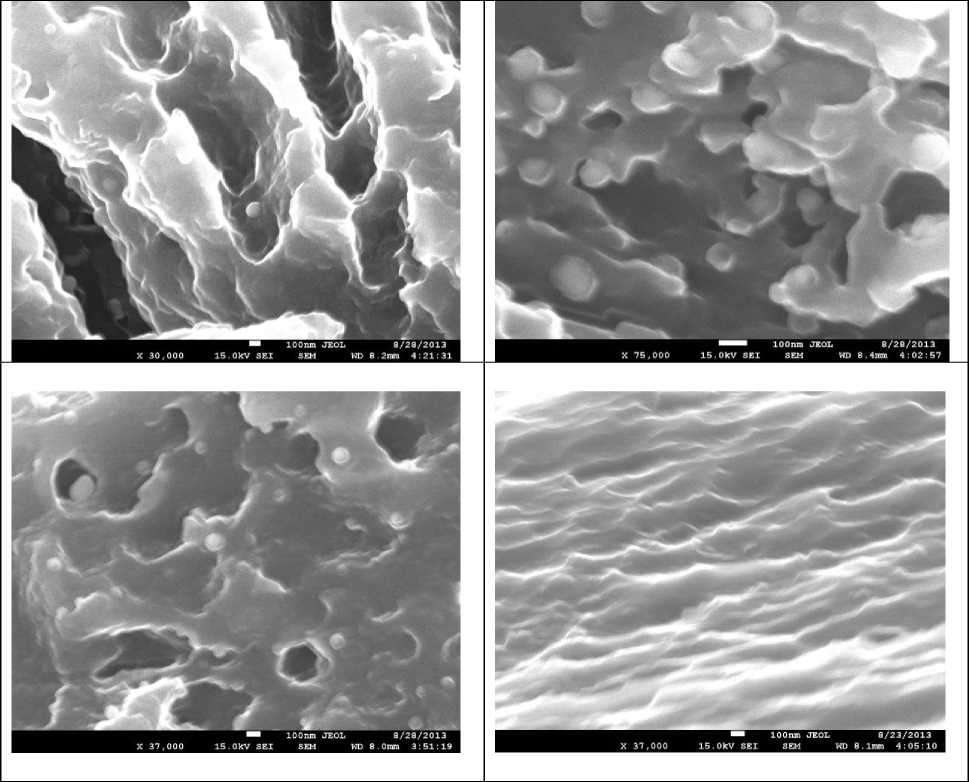

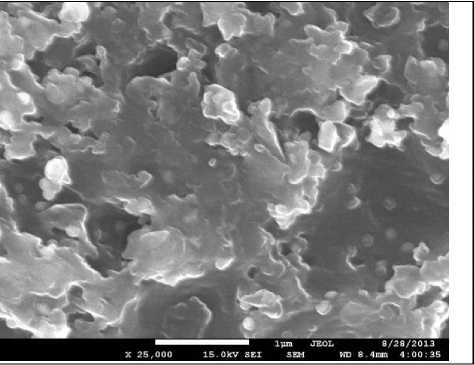

С применением методов рентгенографии и электронографии ранее было показано, что импактные алмазы сложены кристаллическими единицами (блоками) размером порядка десятков нанометров для алмазных фаз и единиц нанометров – для лонсдейлитовых [5]. Сделанные нами электронные изображения участков поверхности с увеличением 25 000 раз и более показали наличие разных объектов наноразмерного уровня (рис.7).

В частности, в системе микротрещин присутствует определенное количество нанотрещин. Исследование слоистости импактных алмазов указывает на то, что основными единицами их структуры являются нанослоечки. Кроме того, выявляется прерывистость нанослойков, многочисленные разрывы их сплошности и дру- гие нанодефекты. Среди пор присутствует определенное количество наноуглублений разной формы.

Рис. 3. Микротрещины на поверхности импактных алмазов. Масштабная линейка 10 и 1 мкм

Рис. 4. Пористость и кавернозность на поверхности импактных алмазов. Масштабная линейка 10 и 1 мкм

Рис. 5. Проявление слоистого строения импактных алмазов на поперечных сколах зерен. Масштабная линейка 100 и 10 мкм

Рис. 6. Отражение поликристаллической структуры импактных алмазов на поверхности. Масштабная линейка 1 мкм

Рис. 7 а. Наноразмерные формы поверхности импактных алмазов. Масштабная линейка 100 нм и 1 мкм

Рис. 7 б. Наноразмерные формы поверхности импактных алмазов. Масштабная линейка 100 нм и 1 мкм

Рис. 8. Налеты на поверхности импактных алмазов. Масштабная линейка 1 мкм

Таблица 1. Химический состав кислородных соединений в пленочных агрегатах на поверхности импактных алмазов Попигайского кратера, мас. %

|

Компонент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

MoO 3 |

- |

1,64 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

SO 3 |

- |

- |

- |

6,86 |

12,17 |

- |

- |

|

P 2 O 5 |

- |

- |

- |

3,05 |

16,24 |

- |

- |

|

SiO 2 |

60,80 |

66,27 |

51,03 |

22,47 |

11,25 |

- |

6,41 |

|

TiO 2 |

5,44 |

4,42 |

- |

7,22 |

- |

51,26 |

0,77 |

|

Al 2 O 3 |

5,81 |

6,46 |

24,49 |

8,09 |

10,41 |

2,00 |

3,21 |

|

Ce 2 O 3 |

- |

1,45 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

FeO* |

0,84 |

1,42 |

0,94 |

8,91 |

- |

5,25 |

1,29 |

|

MgO |

2,16 |

0,73 |

0,41 |

- |

7,33 |

- |

28,43 |

|

CaO |

4,80 |

1,45 |

6,41 |

8,00 |

9,65 |

3,82 |

33,72 |

|

CuO |

1,61 |

2,49 |

1,08 |

6,35 |

6,42 |

20,64 |

2,77 |

|

ZnO |

1,31 |

1,74 |

1,00 |

4,78 |

7,61 |

16,50 |

1,85 |

|

Na 2 O |

9,88 |

4,11 |

6,26 |

4,19 |

10,51 |

- |

- |

|

K 2 O |

0,92 |

4,12 |

0,58 |

12,28 |

1,79 |

- |

0,43 |

|

Tl 2 O |

5,30 |

2,83 |

6,89 |

- |

- |

0,53 |

18,44 |

|

Cl |

1,13 |

0,86 |

0,91 |

7,80 |

6,60 |

- |

2,68 |

|

Сумма |

100 |

99,99 |

100 |

100 |

99,98 |

100 |

100 |

Примечание: 1, 2 – агрегаты, 3 – моночастица, 4–7 – корочки.

Таблица 2. Химический состав хлоридных и металлических пленок на поверхности импактных алмазов Попигайского кратера, мас. %

|

Элемент |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Al |

0,55 |

0,51 |

0,48 |

5,20 |

5,27 |

|

Ti |

0,41 |

- |

- |

1,12 |

- |

|

Ca |

- |

- |

- |

- |

1,81 |

|

Fe |

- |

- |

- |

1,75 |

10,79 |

|

Nb |

- |

1,37 |

- |

- |

- |

|

Cu |

34,08 |

2,78 |

13,08 |

46,94 |

43,19 |

|

Zn |

1,97 |

1,46 |

2,25 |

44,99 |

38,93 |

|

Mo |

- |

- |

27,13 |

- |

- |

|

Po |

- |

- |

7,51 |

- |

- |

|

Au |

0 |

5,82 |

- |

- |

- |

|

Ag |

1,40 |

73,65 |

- |

- |

- |

|

Sn |

1,79 |

- |

- |

- |

- |

|

Hg |

45,83 |

2,49 |

49,56 |

- |

- |

|

S |

13,97 |

1,24 |

- |

- |

- |

|

Cl |

- |

10,66 |

- |

- |

- |

|

Сумма |

100 |

99,98 |

100,01 |

100 |

99,99 |

Примечание: 1, 2 – корочки, 3 – агрегаты сферул, 4, 5 – пленки.

Пленки и налеты

На поверхности зерен импактных алмазов часто присутствуют пленки и налеты различных веществ. Под электронным микроскопом они обнаруживают агрегатное (хлопьевидное) строение, обусловленное сложным сочетанием индивидов размером в доли микрона. Поверхностные пленки нередко пересекаются трещинами, из чего следует, что они являются компонентами первичного происхождения, а не вторичными (например, гипергенными) продуктами (рис. 8). Данные о химическом составе пленок на импактных алмазах свидетельствуют о преобладании в них таких элементов, как Si, Ca, Al, Mg и Fe. Считается, что ассоциация этих элементов может указывать на состав первичных пород, подвергавшихся ударному метаморфизму. Так, повышенное содержание кальция и алюминия характерно для импактитов, образованных в результате преобразования гнейсов и кристаллических сланцев. Присутствие Pb, Sn, Zr указывает на гранитоидный состав первичных пород [5]. Полученные нами результаты микрозондового анализа поверхностных образований агрегатного строения на импактных алмазах Попигай-ского кратера свидетельствуют о сложном сочетании компонентов, среди которых присутствуют силикаты, оксиды, хлориды, амальгамы, сульфаты, фосфаты, сульфиды, интерметаллиды и др.

В связи с тем, что анализ проводился без изготовления шайбы на неровной поверхности, суммы компонентов заметно отличались от 100%; поэтому полученные содержания приходилось нормировать.

Для состава поверхностных пленок, корочек и агрегатных скоплений частиц кроме Si, Al, Ca, Mg, Fe, Na и K характерны Ti, Cu, Zn, Mo, Tl, Ag, Au, Ce, Nb, Sn и др. (табл. 1, 2).

Установление минеральных форм нахождения выявленных элементов требует применения специальных методов анализа.

Исследования выполнены в рамках проекта рффи 14-05-96001.

Список литературы Микро- и наноформы поверхности импактных алмазов

- Бартошинский З.В., Макаров В.А., Полканов Ю.А. Электронно-микроскопические исследования уплощенных, сильно деформированных алмазов из россыпей Украины//Минер. сб. Львов. ун-та. 1977, № 31, вып. 2. С. 53-55.

- Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Типоморфизм алмазов Сибирской платформы. М.: Недра, 2003. 603 с.

- Зинчук Н.Н., Коптиль В.И., Квасница В.Н. Особенности мелких алмазов из кимберлитовых тел и россыпей Сибирской платформы (Якутия)//Минералог. журнал. 2003. Т. 25, № 4. С. 32-47.

- Каменцев Л.И. Россыпные месторождения импактных алмазов: возникновение и детальная спецификация//Россыпи и месторождения кор выветривания: факты, проблемы, решения. Пермь, 2005. С. 9293.

- Квасница В.Н. Мелкие алмазы. Киев: Наукова думка, 1985. 216 с.

- Квасница В.Н., Зинчук Н.Н., Коптиль В.И. Типоморфизм микрокристаллов алмаза. М.: Недра, 1999. 224 с.

- Кудрявцева Г.П., Посухова Т.В., Вержак В.В. и др. Морфогенез алмаза и минералов-спутников в кимберлитах и родственных породах Архангельской кимберлитовой провинции. М.: Полярный круг, 2005. 624 с.

- Лунев Б.С., Осовецкий Б.М. Мелкие алмазы Урала/Перм. гос. ун-т. Пермь, 1996. 128 с.

- Мальков Б.А. Рудный потенциал крупных (Карская, Попигайская, Кожимская) и гигантских (Вредефорт, Садбери, Банчук) астроблем//Алмазы и благородные металлы Тимано-Уральского региона. Сыктывкар: Геопринт, 2006. С. 25-26.

- Маракушев А.А, Рудоносность взрывных кольцевых структур//Геология рудных месторождений. 1996. Т. 38, № 6. С. 500-511.

- Маракушев А.А., Шахотько Л.И. Стадии формирования и природа Попигайской алмазоносной кольцевой структуры//Докл. РАН. 2001. Т. 377, № 3. С. 366-369.

- Масайтис В.Л., Гневушев М.А., Футергендлер С.И. Алмазы в импактитах Попигайского метеоритного кратера//Записки ВМО. 1972. Ч. 101, вып. 1. С. 108-112.

- Полканов Ю.А. Алмазы в россыпях Русской платформы//Синтетические алмазы. 1973. № 3. С. 68-70.

- Полканов Ю.А., Еременко Г.К., Сохор М.И. Импактные алмазы в мелкозернистых россыпях Украины//Докл. АН УССР. Сер. Б. 1973. № 11. С. 989-990.

- Osinski G.R. The geologycal record of meteorite impacts//40th ESLAB Symp. 1st Inter. Conf. on Impact Cratering in the Solar System. Noordwijk, 2006. P. 156-158.

- Smit J. Crises in the history of life and the record of large impacts//40th ESLAB Symp. 1st Inter. Conf. on Impact Cratering in the Solar System. Noordwijk, 2006. P. 203-204.