Микроинвазивное нехирургическое лечение витреомакулярной тракции

Автор: Лыскин П.В., Захаров В.Д., Шпак А.А., Згоба М.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 4 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка эффективности нехирургического лечения витреомакулярной тракции протяженностью не более 500 мкм, не осложненной эпиретинальным фиброзом и макулярными отверстиями, препаратом бактериальной коллагеназы отечественного производства. Материал и методы. Методом ферментного витреолизиса пролечено 23 пациента (23 глаза) с неосложненной витреомакулярной тракцией протяженностью до 500 мкм. Результаты. Устранение витреомакулярной тракции достигнуто в 17 случаях (74%). Не удалось устранить витреомакулярную тракцию в 5 случаях (21%), в 1 случае (5%) через месяц после лечения сформировалось макулярное отверстие. Заключение. Полученные результаты продемонстрировали, что ферментный витреолизис может быть методом выбора в лечении витреомакулярной тракции протяженностью до 500 мкм, не осложненной эпиретинальным фиброзом и макулярными отверстиями.

Бактериальная коллагеназа, витреомакулярная тракция, ферментный витреолизис

Короткий адрес: https://sciup.org/149135207

IDR: 149135207 | УДК: 617.7

Текст научной статьи Микроинвазивное нехирургическое лечение витреомакулярной тракции

результативности, OASIS — 41,7%, ORBIT — 45,8%, OVIID-I — 47,4%. Разброс показателей результативности объясняется различными критериями отбора пациентов [4]. Рекомендации по отбору пациентов с ВМТ для получения максимальной результативности лечения предложены William E. Smiddy. Автор обозначил основные критерии отбора пациентов: короткая протяженность витреомакулярной адгезии, отсутствие сопутствующей эпиретинальной мембраны (ЭРМ), факичный глаз, минимальный размер макулярного разрыва при его наличии [5]. Перспективным для лечения ВМТ может быть ферментный препарат российского производства, который присутствует на отечественном фармакопейном рынке и разрешен для внутриглазного применения.

Цель: оценка эффективности нехирургического лечения витреомакулярной тракции протяженностью не более 500 мкм, не осложненной эпиретинальным фиброзом и макулярными отверстиями, препаратом бактериальной коллагеназы отечественного производства.

Материал и методы. На базе МНТК «Микрохирургия глаза» им. С. Н. Федорова проведено лечение 23 пациентов (23 глаз) с ВМТ, не осложненной эпире-тинальным фиброзом и макулярными отверстиями. Протяженность фиксации не превышала 500 мкм. Из них 22 женщины (96%) и 1 мужчина (4%). Возраст пациентов колебался от 56 до 83 лет, средний возраст составил 69,2±8,4 года. Длина глаза в большинстве случаев соответствовала эмметропической и не пре- вышала 24,4 мм, в среднем 23±0,7 мм. В 20 случаях (87%) глаза были факичными, в трех (13%) арти-факичными. Длительность заболевания составила 11,9±6,4 месяца.

Всем пациентам проведено обследование стандартными методами (визометрия, тонометрия, периметрия и оптическая когерентная томография (ОКТ)). Дополнительно проводилась микропериметрия 10 пациентам. У всех 23 пациентов методом ОКТ диагностирована ВМТ, протяженность фиксации колебалась от 60 до 474 мкм, в среднем 231±110 мкм. Максимально корригированная острота зрения (МКОЗ) до лечения в среднем составила 0,5±0,3.

Методика лечения. Производилось интравитре-альное введение 0,1 мл раствора бактериальной коллагеназы в витреальную полость транссклерально в проекции плоской части цилиарного тела. Техника выполнения лечебной процедуры аналогична интра-витреальному введению антивазопролиферативных препаратов. За 1 день до проведения лечебной процедуры пациенту назначались инстилляции в конъюнктивальную полость антибактериальных препаратов местного действия, закапывание которых продолжалось в течение 3–4 дней с момента процедуры.

Результат лечения оценивался по данным ОКТ в срок от 1 месяца и более.

Статистическая обработка данных проводилась в программе MS Office Exel 2016. Рассчитаны средние показатели данных (M), ошибка репрезентативности (m). Данные представлены в формате M±m. Достоверность (p) оценивалась через расчет критерия Стьюдента (t) (распределение нормальное).

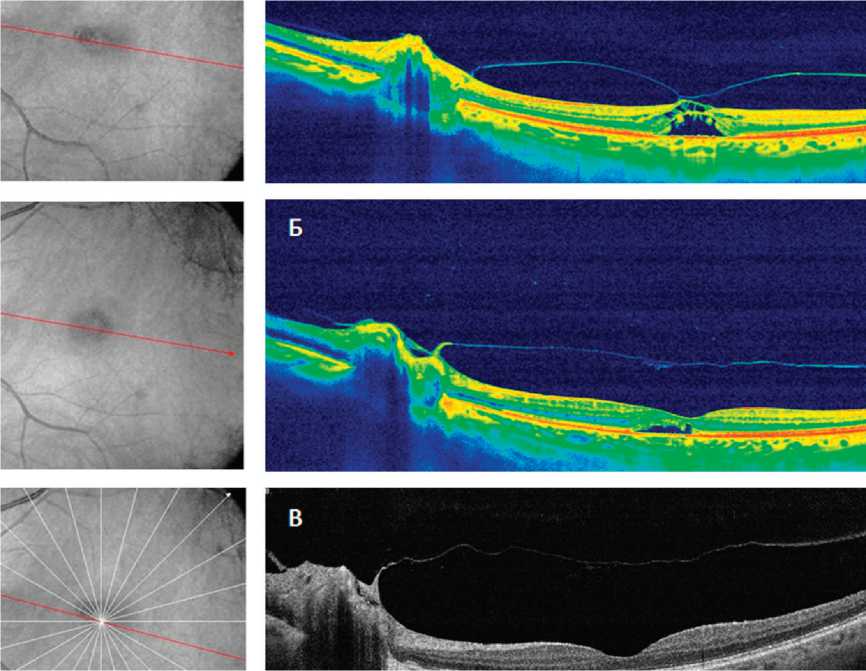

Результаты. Характеристика пациентов по возрасту, анатомическим параметрам и функциональным результатам представлена в таблице.

В 17 случаях (76%) удалось добиться излечения ВМТ без хирургического вмешательства, в 6 случаях (24%) потребовалась последующая витреоретиналь-ная хирургия: в 1 (4%) случае через месяц после лечения развилось макулярное отверстие, в 5 (20%) случаях не удалось устранить ВМТ. МКОЗ через 1–3 месяца после лечения составила в среднем 0,6±0,2 (р<0,001). На рис. 1–3 представлены клинические примеры результатов лечения.

Побочные явления и осложнения: слезотечение на следующий день после процедуры наблюдалось у 1 пациента (4%). Временное умеренное снижение остроты зрения, жалобы на «помутнения» отмечены в 6 случаях (24%). Офтальмоскопически у этих пациентов регистрировалось умеренное помутнение в витреальной полости в виде опалесценции. Жалобы проходили в течение 3–5 дней. В 2 случа-

Характеристика пациентов по возрасту, анатомическим параметрам, протяженности фиксации ВМТ и полученным результатам

|

Возраст, лет |

ПЗО, мм |

Протяженностьадгезии ВМТ, мкм |

Результат (устранена фиксация) |

МКОЗ |

|

|

до |

через 1–3 мес. |

||||

|

56 |

23,0 |

260 |

+ |

0,5 |

0,8 |

|

57 |

23,1 |

192 |

+ |

0,3 |

0,8 |

|

59 |

22,9 |

59 |

+ |

1,0 |

1,0 |

|

59 |

22,9 |

387 |

+ |

1,0 |

1,0 |

|

61 |

22,7 |

150 |

+ |

0,4 |

0,6 |

|

61 |

22,7 |

150 |

+ |

1,0 |

1,0 |

|

63 |

24,4 |

202 |

+ |

0,2 |

0,2 |

|

64 |

23,6 |

156 |

+ |

0,5 |

0,6 |

|

65 |

23,6 |

186 |

+ |

0,6 |

0,8 |

|

65 |

23,9 |

100 |

+ |

1,0 |

1,0 |

|

67 |

21,1 |

100 |

– |

0,2 |

0,5 |

|

70 |

22,8 |

400 |

+ |

0,5 |

0,7 |

|

72 |

23,1 |

318 |

+ |

0,5 |

0,3 |

|

72 |

23,4 |

411 |

+ |

0,3 |

0,5 |

|

73 |

22,8 |

157 |

+ |

0,7 |

1,0 |

|

74 |

23,7 |

249 |

– |

0,5 |

0,5 |

|

75 |

21,9 |

195 |

+ |

0,7 |

1,0 |

|

77 |

23,8 |

474 |

– |

0,3 |

0,3 |

|

77 |

22,2 |

150 |

+ |

0,4 |

0,6 |

|

77 |

22,5 |

210 |

+ |

0,3 |

0,5 |

|

82 |

23,3 |

326 |

– |

0,4 |

0,4 |

|

82 |

21,8 |

200 |

+ |

0,3 |

0,3 |

|

83 |

23,1 |

280 |

– |

0,5 |

0,5 |

Примечание: + (да); — (нет); ПЗО — переднезадняя ось глаза; МКОЗ — максимально корригированная острота зрения.

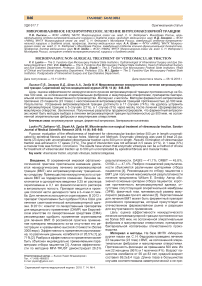

Рис. 1. Клинический пример лечения витреомакулярной тракции протяженностью 170 мкм, сочетанного с субретинальной неоваскулярной мембраной: А — ОКТ-картина через 2 дня после лечения; Б — ОКТ-картина через 10 дней после лечения; В — ОКТ-картина через 20 дней после лечения; Г — ОКТ-картина через 30 дней после лечения, острота зрения 0,5

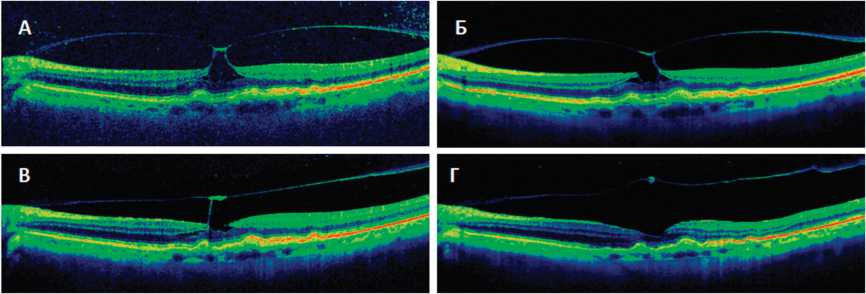

Рис. 2. Клинический пример лечения витреомакулярной тракции протяженностью 150 мкм: А — ОКТ-картина макулярной зоны до лечения: вследствие тракционного воздействия сформировались кисты с угрозой формирования макулярного отверстия, острота зрения до лечения 0,5; Б — ОКТ-картина через 1 месяц после лечения: макулярный профиль восстановлен, острота зрения 0,8

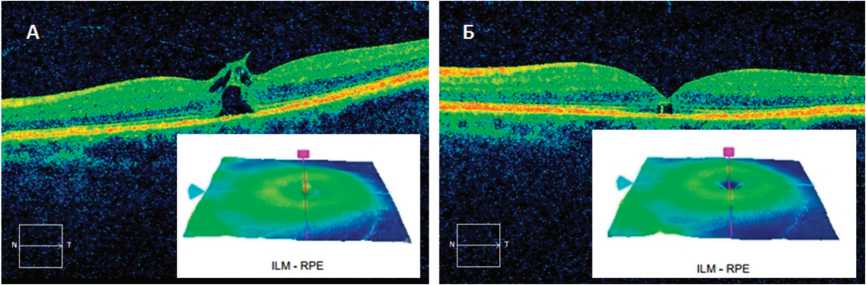

Рис. 3. Клинический пример витреомакулярной тракции протяженностью 224 мкм: А — ОКТ глазного дна до лечения: макулярный профиль деформирован, сформировались интраретинальные кисты и фовеолярная отслойка нейроэпителия, острота зрения 0,1; ОКТ макулярной зоны через 1 месяц (Б) , 8 месяцев (В) после лечения, полное восстановление макулярного профиля, острота зрения 1,0

ях (8%) зарегистрированы локальные петехиальные геморрагии в центральной зоне сетчатки, при этом не наблюдалось помутнений в стекловидном теле. Дополнительного лечения не потребовалось, кровоизлияния рассосались в сроки от 7 до 14 дней. Этим пациентам проведена микропериметрия для исключения потенциально возможных отрицательных последствий воздействия коллагеназы на сетчатку. Во всех случаях результаты микропериметрии соответствовали норме. Воспалительная реакция в виде реактивного иридоциклита зарегистрирована у 1 пациента (4%). На следующий день наравне с умеренным помутнением стекловидного тела обнаружена спайка между передней поверхностью нативного хрусталика и пигментным листком радужки. После назначения инстилляции мидриатиков спайка устранена. Пациенту назначены инстилляции непафенака по 1 капле 3 раза в день на протяжении 4 дней. Воспалительный процесс купирован, при дальнейшем наблюдении других осложнений не выявлено. Повышение внутриглазного давления не зарегистрировано ни в одном случае. Ни в одном из 10 случаев не выявлено нарушений по результатам микропериметрии. Не отмечено развитие или прогрессирование помутнений в нативных хрусталиках.

Обсуждение. На основании анализа анатомических особенностей глаз в исследуемой группе пациентов возникновение ВМТ более свойственно глазам с эмметропической рефракцией. В подавляющем большинстве случаев заболевание зарегистрировано у женщин, как и макулярные отверстия, что косвенным образом указывает, возможно, на единый патологический процесс, приводящий к формированию ВМТ, дальнейшим развитием которого может быть формирование макулярного отверстия.

Методика ферментного витреолизиса продемонстрировала хорошую эффективность лечения витре-омакулярной тракции с протяженностью фиксации до 500 мкм. Результативность лечения ВМТ препа- ратом бактериальной коллагеназы отечественного производства сопоставима по эффективности с результативностью применяемого в зарубежной практике окриплазмина [2, 4]. В 74% случаев не потребовалось проведения витреоретинальной хирургии по поводу витреомакулярной тракции, что позволило существенным образом снизить степень инвазивно-сти лечения и соответственно уменьшить риск развития осложнений, а значит, снизить материально технические затраты на проведение лечения.

Заключение. Продемонстрированные результаты указывают, что ферментный витреолизис с применением бактериальной коллагеназы отечественного производства может быть методом выбора в лечении ВМТ протяженностью до 500 мкм.

Список литературы Микроинвазивное нехирургическое лечение витреомакулярной тракции

- Stalmans P, Benz MS, GandorferA, and MIVI-TRUSTStudy Group. Enzymatic vitreolysis with ocriplasmin for vitreomacular traction and macular holes. N Engl J Med 2012; 367 (7): 606-15

- Maier M, Abraham S, Frank C, et al. Ocriplasmin as a treatment option for symptomatic vitreomacular traction with and without macular hole.:First clinical experiences. Ophthalmology 2015; 112 (12): 990-4

- Steel DH, Wong D. Ocriplasmin - variable efficacy? Graefe's archive for clinical and experimental ophthalmology 2016; 254 (7): 1245-6

- Brian О Joondeph. Te Jetrea Landscape at 6 Years: A cost-effective treatment option with good outcomes in select patient populations. Retinal Physician 2018; 15: 50-2, 54-8

- Smiddy William E. Patient Selection for Ocriplasmin Treatment of Patients with VMT: The honeymoon is over, but the marriage is stable. Retinal Physician 2015; 12: 19, 20, 22.