Микроэкономика личности и её роль в формировании финансово грамотного поведения

Автор: Аликперова Наталья Валерьевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Уровень, качество и условия жизни населения

Статья в выпуске: 1 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день проблема формирования финансово грамотного поведения населения является одной из значимых в повестке Национальной стратегии повышения финансовой грамотности (2017-2023 гг.) 1. Большинство стран, которые в своей социально-экономической политике опираются на принципы подобных национальных стратегий, ориентируются на широкие слои населения, предполагая, что каждая поло-возрастная группа является потенциальным участником финансового рынка, пользователем финансовых инструментов и услуг, вступает в разнородные финансово-экономические отношения. Формирование финансово грамотного поведения является не только предпосылкой для эффективного функционирования и развития всей финансовой системы России, но и выступает фактором материального благополучия граждан, сглаживающим дифференциации в доходах. Изменения в экономических отношениях, усложнение финансового рынка, его структуры и продуктов, а также переход на цифровые рельсы привели население к необходимости вырабатывать навыки формирования финансово грамотных стратегий. Для реализации таких стратегий необходимо наличие ресурсной и интеллектуальной базы у населения, а также наличие благоприятной внешней среды, в которой реализуются возможности для эффективного функционирования и взаимодействия участников финансовых отношений. В результате проведенного исследования автором доказано, что человек, обладающий личностным и ресурсным потенциалом, представляет собой некую модель микроэкономики, которая под воздействием ситуационного и институционального контекстов влияет на формирование потребностей, мотивов и целей для дальнейших действий на финансовом рынке. Выводы по результатам этих действий откладываются в некую базу данных в виде накопленного опыта, который, в свою очередь, в дальнейшем влияет (взаимосвязан) на ресурсный потенциал и саму личность. Основу микроэкономики личности составляет цепочка факторов, центральным звеном которых является культура индивидуума, которая способна изменять остальные элементы личности.

Микроэкономика личности, финансовое поведение, финансовая грамотность, финансовая культура, экономическое поведение, личные финансы

Короткий адрес: https://sciup.org/143178612

IDR: 143178612

Текст научной статьи Микроэкономика личности и её роль в формировании финансово грамотного поведения

ннотация.

На сегодняшний день проблема формирования финансово грамотного поведе ния населения является одной из значимых в повестке Национальной стратегии повышения финансовой грамотности (2017–2023 гг.) 1. Большинство стран, которые в своей социальноэкономической политике опираются на принципы подобных национальных стратегий, ориентируются на широкие слои населения, предполагая, что каждая поло-возрастная группа является потенциальным участником финансового рынка, пользователем финансовых инструментов и услуг, вступает в разнородные финансово-экономические отношения. Формирование финансово грамотного поведения является не только предпосылкой для эффективного функционирования и развития всей финансовой системы России, но и выступает фактором материального благополучия граждан, сглаживающим дифференциации в доходах. Изменения в экономических отношениях, усложнение финансового рынка, его структуры и продуктов, а также переход на цифровые рельсы привели население к необходимости вырабатывать навыки формирования финансово грамотных стратегий. Для реализации таких стратегий необходимо наличие ресурсной и интеллектуальной базы у населения, а также наличие благоприятной внешней среды, в которой реализуются возможности для эффективного функционирования и взаимодействия участников финансовых отношений. В результате проведенного исследования автором доказано, что человек, обладающий личностным и ресурсным потенциалом, представляет собой некую модель микроэкономики, которая под воздействием ситуационного и институционального контекстов влияет на формирование потребностей, мотивов и целей для дальнейших действий на финансовом рынке. Выводы по результатам этих действий откладываются в некую базу данных в виде накопленного опыта, который, в свою очередь, в дальнейшем влияет (взаимосвязан) на ресурсный потенциал и саму личность. Основу микроэкономики личности составляет цепочка факторов, центральным звеном которых является культура индивидуума, которая способна изменять остальные элементы личности.

лючевые слова:

микроэкономика личности, финансовое поведение, финансовая грамот ность, финансовая культура, экономическое поведение, личные финансы.

В последнее десятилетие наблюдается экспоненциальный рост применения поведенческих подходов к решению задач государственной политики. На сегодняшний день как академические исследования в России, так и мировая практика в значительной мере сосредоточили усилия на вопросах, связанных с реализацией политики и нацеленностью на изменение поведения отдельных лиц, и в частности, потребителей финансовых продуктов и услуг. Другими словами, работа была направлена на «микроуровень». По мере развития этой области все большее внимание уделяется потенциалу поведенческих представлений для решения проблем мезоуровня, в том числе задается вопрос: как поведенческая рефлексия может способствовать организационным изменениям?

Поставленный вопрос задает векторы научного поиска — понять, что представляет из себя экономический агент, участник финансового рынка, экономических отношений; какие факторы влияют на принятие им решений в части выбора и формирования стратегий финансового поведения, и почему одни стратегии носят правомерный характер, а другие — нет; от чего это зависит и как можно на это повлиять.

Основные результаты

Согласно концепции «невидимой руки рынка» А. Смита люди, действующие в своих собственных интересах, будут через рынки способствовать общему благосостоянию. Концепцию «невидимой руки рынка» часто вырывают из контекста, чтобы подтвердить тезис о том, что если люди будут вести себя только в собственных интересах, они также всегда будут делать то, что лучше для всего общества. Такая интерпретация удивила бы А. Смита, который, прежде чем написать «Исследование о природе и причинах богатства народов», написал книгу «Теория нравственных чувств», в которой он рассматривал вопрос о том, как люди мотивированы. Ак- цент в ней делается на потребности людей в самоуважении и уважении других. Он предполагал, что такое уважение зависит от людей, действующих честно, справедливо и с сочувствием к другим в их сообществе. Смит признает, что эгоистичные желания играют большую роль, но считает, что они будут сдерживаться «нравственными чувствами» людей. Видение А. Смитом человеческой мотивации было таким, в котором индивидуальный личный интерес был смешан с социальными мотивами. Он также хорошо понимал, что в условиях монополии или чрезмерной рыночной власти личные интересы не приведут к максимизации социального благосостояния и специально предостерегал бизнес, стремящийся добиться «заговора против общественности или какого-либо другого способа повышения цен» [1].

За А. Смитом другие экономисты, такие как теоретик торговли Д. Рикардо и философ-экономист Д. Милль, придерживались столь же сложных взглядов на человеческую природу и мотивы поведения. В 1890 г. А. Маршалл попытался кодифицировать эти идеи в тексте под названием «Принципы экономики», который был стандартным учебником по экономике в начале XX века. Он рассматривал человеческую мотивацию в оптимистическом свете, в том числе предпринимателей, которые, как он предполагал, были мотивированы желанием улучшить благосостояние человека, а сокращение бедности позволит людям развивать свои более высокие моральные и интеллектуальные способности и не быть обреченными на жизнь, полную отчаянных усилий для простого выживания [2].

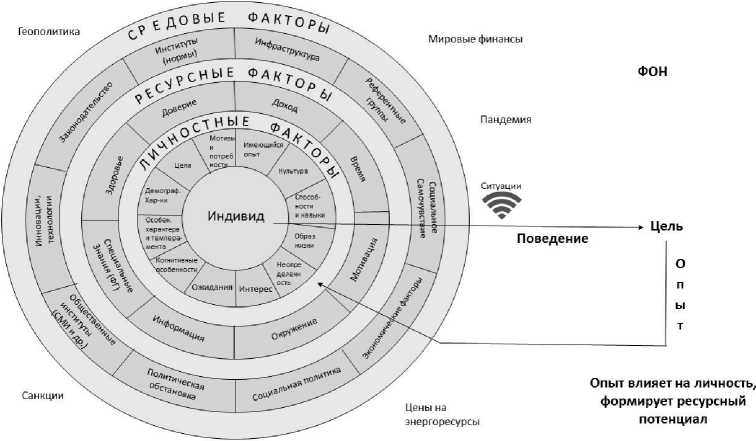

Если перешагнуть в XXI в., то можно увидеть — большинство ученых признали, что человеческая мотивация гораздо сложнее [3–6], что огромную роль на принятие решений оказывают особенности личности и контекст, в котором индивид проявляет себя, то есть те структурные элементы, которые предопределяют формирование экономического поведения человека и вектор его дальнейшего развития (правомерные или неправомерные действия) (рис. 1). Особенности личности представляют собой ядро взаимосвязанных элементов многоярусной конструкции, отражающие ее (личности) общий психологический, духовно-нравственный и культурный климат, который является предпосылкой к дальнейшим действиям в траектории формирования и развития экономического поведения человека. Совокупность данных элементов представлена в следующем виде: 1) культура (менталитет, ценности, нормы, нравственность (мораль), убеждения, установки); 2) черты характера и темперамент, склонности; 3) когнитивные особенности (мышление, память, воображение, внимание и тому подобное); 4) софт скиллс, хард скиллс, мета-навыки; 5) приобретённый опыт; 6) мотивы и потребности; 7) интересы; 8) ожидания; 9) неопределённость; 10) цели; 11) демографические и социальностатусные характеристики (пол, возраст, уровень образования, семейное положение, занятость, религия); 12) образ и стиль жизни. Основополагающим элементом данной конструкции является культура индивидуума, которая, в свою очередь, способна видоизменять остальные элементы личности.

Рис. 1. Микроэкономика личности

Fig. 1. Microeconomics of personality

Источник: составлено автором.

Понятие «культура» является крайне ёмким по своему содержанию и имеет многочисленные варианты интерпретации. В рамках общественных наук оно обычно используется в качестве собирательного понятия, oтражающего приобретаемые в процессе социализации (небиологические). В сферу культуры обычно включают ценности, язык, нормы, нрав- ственность, убеждения, обычаи и традиции поведения, не передающиеся генетически, а приобретаемые в процессе обучения и воспитания [7].

Культура состоит из паттернов поведения, явных и неявных, и приобретаемых и передаваемых символами, составляющими отличительные достижения человеческих групп, включая их воплощения в артефактах; сущностное ядро культуры состоит из традиционных идей и особенно связанных с ними ценностей. Культура обычно относится к образцам человеческой деятельности и символическим структурам, которые придают этой деятельности значение и значимость. Культуры могут быть поняты как системы символов и значений, которые не имеют фиксированных границ, постоянно находятся в движении, взаимодействуют и конкурируют друг с другом.

Культура также может быть определена как способы жизни, включая искусство, верования и институты населения, которые передаются из поколения в поколение, как образ жизни всего общества. Она включает в себя кодексы манер, одежды, языка, религии, ритуалов, искусства, нормы поведения, такие как закон и мораль, и системы верований, которые определяют человеческую природу. Соответственно, формирование культурного облика в начале пути происходит в процессе социализации личности, далее культура порождает продукты ее действия. Иными словами, культурные системы могут рассматриваться как продукты действия и как обусловливающие влияния на дальнейшее действие. Поэтому взаимосвязанные влияния экономики на культуру или культуры на экономику однозначно не определены.

Растущий объём исследований в области поведенческой экономики подчеркивает важность контекста и культуры в формировании принятия решений в экономической сфере [8-13]. Еще в труде А. Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов», написанном в 1776 г., была предпринята попытка определить основные факторы, влияющие на богатство нации, и данная работа положила начало ряду экономических исследований, анализирующих, как культура влияет на жизнедеятельность общества, какие страны становятся богатыми, а какие — нет2.

К концу XX в. экономисты начали замечать подводные камни навязывания экономической политики без учета культуры. Например, «Вашингтонский консенсус» — комплекс неолиберальных мер, представленных Международному валютному фонду в 1989 г., не достиг своей цели по обеспечению процветания Латинской Америки. В течение тридцати лет после реализации Вашингтонского консенсуса экономика Латинской Америки росла менее чем на 1% в год на душу населения по сравнению с 2,6% в год в период 1960-1981 годов3. Это показывает, что, хотя определённая институциональная реформа может быть успешной в одной стране, она не обязательно будет успешной в другой, и культура может быть причиной этого. Аналогичная ситуация произошла в Италии, где реформы, проведённые на севере страны, не работали на юге. Это связано с долгосрочными факторами, такими как развитие городов на севере Италии и накопление социального капитала, которое, в отличие от юга, происходило там в течение длительного периода времени.

Выявление культурных убеждений, распространяющихся в более производительных и инновационных странах, позволяет углубить понимание условий, необходимых для экономического успеха. Экономисты связывали некоторые культурные убеждения с более высоким уровнем экономического развития. Одним из них, неизбежно, является готовность населения участвовать в рыночных отношениях через инвестиции или занятость. Решение работать имеет экономические последствия для личности и семьи, но в более общем плане для развития наций, поскольку производительность положительно зависит от доли участия рабочей силы в экономике.

Чтобы оценить эту готовность к участию в рыночных отношениях, экономисты иногда смотрят на распространенность социального доверия в данном со-

12.12.2021).

обществе, рост которого связывают с более высокими темпами торговли, инноваций и развития финансового секторастра-ны. Между тем страны с низким уровнем доверия между незнакомыми людьми, как правило, менее экономически развиты. Конечно, и здесь свою роль играют институты. Если экономические институты страны менее прозрачны и менее надёжны, из этого следует, что люди будут менее склонны доверять им свой капитал.

Однако бывает сложно определить, зависит ли уровень экономического развития страны в основном от культуры или политики. В случае СССР низкая производительность труда была результатом не культурных особенностей, а скорее режима, который был навязан населению. Очевидно, что сама экономическая среда оказывает серьёзное влияние на финансовые предпочтения и социальную мобильность населения. То же верно и в отношении географического положения страны. Так, государства, не имеющие выхода к морю, как правило, находятся в менее благоприятном экономическом положении. Одна из проблем, связанных с изучением влияния культуры на экономику, заключается в том, что это может привести к ксенофоб-ным интерпретациям. Другой вопрос, что саму культуру трудно определить и измерить её уровень: расплывчатость и широта понятия затрудняет однозначный вывод о её влиянии на экономику.

С течением времени более совершенные методы и большее количество данных облегчили измерение культурных черт. Обзор мировых ценностей и Общий социальный опрос были введены в 1980-х годах. Результаты таких опросов соотносились с менее субъективной информацией, к примеру, показателями темпа роста или уровня бедности или тем, что страны по-разному осуществляют регулирование рынков труда4. Кроме того, предпринимались попытки создать более точное определение культуры для использования экономистами. В 2006 г. П. Сапиенца и её соавторы Л. Зингалес и Л. Гизо описали культуру как «традиционные верования и ценности, которые этнические, религиозные и социальные группы передают практически неизменными из поколения в поколение» [14].

Принимая во внимание культуру, важно учитывать, как она взаимодействует с другими факторами, влияющими на экономику. Т. Вердье [15] считает, что сложное взаимодействие между культурой и институтами имеет решающее значение для понимания того, почему и как страны развиваются по-разному, и является ли такое взаимодействие взаимодополняющим. Типы формальных правил дополняют развитие и поддержание определённых убеждений. Например, в стране функционирует дискриминационный рыночный институт, подобный рабству, что, безусловно, дополняет представления о расизме. И это тот случай, когда расистская культура дополняет типы институтов в стране, и они усиливают друг друга. Но может быть и обратное, когда возникает ситуация, при которой институты и культура стремятся смягчить друг друга с точки зрения их воздействия. Например, население страны может иметь твёрдую веру в ценность труда и в то же время в программы социального обеспечения, которые, возможно, слишком щедры или просто распределяются без каких-либо условий. И это может породить представление о том, что у людей есть права, которые фактически обесценивают ценность труда, что, в свою очередь, создает неэффективность системы социального обеспечения [16].

Понимание того, как культура и институты усиливают или уравновешивают друг друга, может иметь практическое применение для реализации политической функции государства. Прежде чем реформировать институт, важно знать, может ли существующее культурное убеждение или ценность потенциально подорвать его. В этом смысле, располагая определёнными знаниями от социологов и экономистов, можно получить некоторое представление о том, существует ли в стране основа для институциональных реформ, чтобы сделать их более эффективными. Сегодня экономисты склоняются к тому, чтобы признать, что богатство той или иной нации невозможно объяснить, не исследовав сложного взаимодействия между многими различными факторами, от её институтов до культурных верований, окружающей среды и её истории. Каким бы замечательным инструментом ни была экономика, она не объясняет все модели поведения. Включение культуры в число объяснений сделало экономику более мощным инструментом, а исследование экономической культуры как основополагающего субъективного фактора влияния на экономическое поведение населения, позволяет понять, как формируется микроэкономика личности, вектор её экономической активности.

Одной из важнейших предпосылок экономического поведения называют экономическую культуру как совокупность социальных ценностей и норм, являющихся регуляторами данного вида поведения и выполняющих роль социальной памяти экономического развития: способствующих (или препятствующих) трансляции, отбору и обновлению ценностей, норм и потребностей, функционирующих в экономической сфере и ориентирующих её субъектов на те или иные формы активности. В качестве ценностей, связанных с экономикой, принято принимать устойчивые (в обществе и его отдельных группах) представления о том, какие экономические блага (богатство, связи, власть, статус, виды занятости, источники и способы приобретения дохода и тому подобное) наиболее важны или, наоборот, не важны, а также представления людей о том, какие экономические отношения для них предпочтительны. Нормами в сфере экономики называют представления людей, а также их действия в сфере экономики, признаваемые полезными, правильными, необходимыми в тех или иных связанных с экономикой ситуациях.

Экономическая культура отбирает (выбраковывает, сохраняет, накапливает)

экономические ценности и нормы, необходимые для выживания и дальнейшего развития хозяйства страны, накапливает эталоны соответствующего экономического поведения, транслирует из прошлого в современность ценности и нормы, лежащие в основе труда, потребления, распределительных и других экономических действий и отношений, обновляет ценности и нормы, регулирующие развитие экономики, являясь тем резервуаром, откуда черпаются новые образцы поведения. Экономическая культура при взаимодействии с другими структурными элементами личности формирует экономическое мышление индивидов, в результате определяется программа индивидуального экономического поведения и происходит собственно экономическое действие [17].

Система ценностей играет роль повседневных ориентиров в предметной и социальной действительности человека, в частности, в экономической сфере (стратегии различных видов финансового поведения, отношение к деньгам). К ним относятся: финансовая свобода, успех, порядочность, честность, благонадежность, доверие в области финансовых отношений между людьми и так далее. Выражением системы ценностей в обществе являются нормы — правила или руководящие принципы поведения для людей в ситуациях принятия решений в экономической сфере. К ним относятся обычаи, ритуалы, традиции, нормы морали, которыми руководствуется человек при принятии решений.

Следующим элементом экономической культуры автором выделены убеждения, стереотипы и установки в отношении денег, которые, в свою очередь, влияют на формирование потребностей человека в знаниях (грамотность финансовая, правовая, цифровая, эмоциональная). Обладая подобным культурным «бэкграундом», человек (наряду с особенностями личности, которые отражают его черты характера и темперамента, когнитивные особенности, способности и навыки; а также имеющимися ожиданиями, интересами, мотивами, де- мографическими характеристиками) формирует программу экономического поведения, вектор «порядочности и благоразумия», которой зависит от уровня развитости экономической культуры. Таким образом, человек проявляет себя либо в добросовестном финансовом поведении, либо применяет недобросовестные практики, при этом поведение может быть как грамотным, так и неграмотным.

Важно отдельно выделить, что в системе бэкграунда важная роль отводится накопленному опыту человеком на протяжении жизни. Как рассуждал в своих работах Д. Норт [18], большинство ежедневных действий людей именно потому не требуют особых размышлений (принятия решений, осуществления выбора), что наличие сформированных на базе опыта готовых решений снижает неопределенность при взаимодействии с внешним миром. В случае, если у человека не было опыта в той или иной ситуации, человек опирается на свои убеждения и установки в отношении той или иной ситуации, в силу чего неопределённость последствий принятого решения (осуществлённого выбора) возрастает, и чем более редкой и сложной является ситуация, тем сложнее индивиду надёжно спрогнозировать последствия принятого решения.

Кроме того, реализация программы экономического поведения зависит от ресурсных факторов, к которым можно отнести: уровень дохода, наличие достаточного времени для осуществления желаемой деятельности, окружение, информацию (финансовую осведомленность), специальные знания (финансовая грамотность и мягкие навыки), доверие.

Выводы

Человек, обладающий личностным и ресурсным потенциалом, представляет собой некую модель микроэкономики, которая под воздействием ситуационного и институционального контекстов влияет на формирование потребностей, мотивов и целей для действий на финансовом рынке. Выводы по результатам этих действий откладываются в некую базу данных в виде накопленного опыта, который, в свою очередь, в дальнейшем влияет (взаимосвязан) на ресурсный потенциал и саму личность (см. рис. 1).

Реализация программы экономического поведения осуществляется под воздействием ситуационного и институционального контекстов. Первый контекст представляет собой действие ситуационных переменных в режиме «здесь и сейчас» на принятие решений человеком, в частности, в рамках задач исследования — на финансовом рынке, в области принятия решений в сфере управления собственными финансовыми средствами. К факторам ситуации относятся: состояние человека, в котором он пребывает на момент принятия решения, окружение, обстановка, неожиданно произошедшее действие или полученная информация.

Второй (институциональный) контекст отражает наличие развитой и доступной инфраструктуры на финансовом рынке, норм, законодательства, финтехнологий и инноваций, общественных институтов (СМИ и других), действующего политического курса, социальной политики (в сферах образования, здравоохранения и других). Формирование данного контекста происходит на мезоуровне и оказывает прямое влияние на действия и принятие решений индивидуумами.

Поведение индивидуумов на финансовом рынке также зависит от фоновых факторов, которые оказывают влияние на макроуровне, таких как: особенности геополитики, внешние шоки (санкции), цены на энергоресурсы, эпидемиологическая обстановка на мировом уровне и тому подобное. Поэтому, микроэкономика личности имеет свойство меняться, и это обусловлено широким внешним контекстом, характеризующимся институциональной средой, в которой осуществляют свою деятельность экономические агенты.

Кроме того, программа экономического поведения реализуется, фокусируясь на целях, которые преследует инди- вид. Цели как основанный на фактических данных инструмент, воздействуют как на волю (мотивацию), так и на способ (познание, навыки и инструменты) изменения поведения. Цели порождают волю к переменам, поскольку они предполагают подотчётность; вызывают личную гордость и общественное признание; передают социальные нормы; стимулируют конкурентоспособность; работают в тандеме с другими мотивационными механизмами, такими как финансовые стимулы и обратная связь. Они помогают найти необходимые способы изменения, сосредоточив внимание, побуждая к усилиям, принуждая к настойчивости и мобилизуя конкретные, соответствующие стратегии действия для достижения задач.

В связи с этим, чтобы добиться долгосрочных изменений в поведении, исследователям важно учитывать мотивацию и способ, решая как мотивационные, так и когнитивные проблемы, связанные с новыми формами поведения. Таким образом, «микроэкономика личности» и обусловливающие её факторы интересует автора не изолированно, а исключительно с точки зрения перспектив и возможностей для повышения качества жизни и благосостояния населения нашей страны.

Список литературы Микроэкономика личности и её роль в формировании финансово грамотного поведения

- Аликперова, Н.В. Финансовое поведение населения России / Н. В. Аликперова, А. В. Ярашева. — Саарбрюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016.— 131 с.

- Алиева, И.А. Финансовое поведение населения: теоретический аспект / И. А. Алиева // Вестник КГСУ.— 2016. — Т. 16.— № 2.—С. 107-109.

- Reeve, J. Understanding motivation and emotion (6th ed.) / J. Reeve.—Hoboken, NJ : Wiley, 2015.— 648 p.

- Hart, J. W. The Big Five and Achievement Motivation: Exploring the Relationship Between Personality and a Two-Factor Model of Motivation / J. W. Hart, J. M. Stasson, J. M. Mahoney, P. Story // Individual Differences Research.— 2007.—Vol. 5. — No. 4. — Р. 267-274.

- Sheldon, K. M. Goal striving, need satisfaction, and longitudinal well-being: The self-concordance model / K. M. Sheldon, A. J. Elliot // Journal of Personality and Social Psychology. 1999.—Vol 76(3).— Р. 482-497.

- Simpson, E.H. The Behavioral Neuroscience of Motivation: An Overview of Concepts, Measures, and Translational Applications / Eleanor H. Simpson, Peter D. Balsam // Current topics in behavioral neurosciences.— 2016.—Vol. 27. — P. 1-12. D0I:10.1007/7854_2015_402.

- Фатихов, А. И. Проблемы формирования финансовой культуры населения России сквозь призму социологических исследований / А. И. Фатихов, Р. Т. Насибуллин // Вестник Тихоокеанского государственного университета.— 2010.— № 2(17).— С. 235-244.

- Александрова, О.А. Классификация факторов влияния на формирование финансово-экономической культуры россиян / О. А. Александрова, Н. В. Аликперова, Д. И. Марков, Ю. С. Нена-хова // Народонаселение.— 2021. — Т. 24. — № 3. — С. 18-31. DOI: 10.19181/population.2021.24.3.2.

- Аликперова, Н.В. Формирование финансово грамотного поведения населения: риски и условия безопасности / Н. В. Аликперова // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета.— 2020. — Т. 10.— № 3. — С. 86-91.

- Аликперова, Н.В. Финансово грамотное поведение россиян: факторы формирования / Н. В. Аликперова, К. В. Виноградова // Уровень жизни населения регионов России.— 2019.— № 4(214). — С. 54-69.

- Бегельсдайк, Ш. Культура в экономической науке: история, методологические рассуждения и области практического применения в современности / Ш. Бегельсдайк, Р. Маселанд.— Санкт-Петербург : Издательство Института Гайдара, 2016.— 464 с.

- Доброштан, В. М. О некоторых аспектах экономической культуры общества и личности / В. М. Доброштан // Государственный советник.— 2013.— № 2. — С. 53-64.

- Монина, Н.П. Русский культурный архетип: факторы формирования и философские доминанты / Н. П. Монина. — Омск : Омский гос. ун-т, 2011.— 196 с.

- Guizot, L. Does culture influence economic results? / L. Guizot, Р. Sapienza, L. Zingal // Journal of Economic Perspectives. — 2006. — No. 20(2). — P. 23-48.

- Bisin, Alberto. Institutions and culture co-evolve: Why the quest for the origin of prosperity is so elusive, 04 July 2017. Research-based policy analysis and commentary from leading economists / Alberto Bisin, Thierry Verdier // voxeu.org: [сайт].—URL: https://voxeu.org/article/joint-evolution-institutions-and-culture (дата обращения: 10.12.2021).

- Alesina, А. Culture and Institutions / А. Alesina, P. Giuliano // Journal of Economic Literature.— 2015. — No. 53(4). — P. 898-944.

- Фаткуллина, Г. Р. Активизация экономического поведения населения как фактор социализации экономической системы (на примере Республики Башкортостан) / Г. Р. Фаткуллина // Уфимский гуманитарный научный форум.— 2021.— № 2(6). — С. 85-101.

- Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт. — Москва : Фонд экономической книги «Начала», 1997.— 180 с.