Микроэлементный состав донных отложений водных объектов в условиях городской застройки

Автор: Ницкая Светлана Георгиевна, Антоненко Ирина Владимировна

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия @vestnik-susu-chemistry

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

В условиях урбанизации отмечается усиление техногенного воздействия на водные объекты, которое наиболее отчетливо проявляется на водоемах, которые располагаются на территории жилой застройки. Ценность водоемов в городах заключается в возможности использования их в качестве объектов рекреации. В такие водные объекты загрязняющие вещества поступают с организованными сточными водами промышленных предприятий и поверхностных ливневых вод. Однако на значительной части городских территорий система поверхностного стока не организована. В этом случае дождевой и талый сток неорганизованно (диффузно) попадает в водные объекты. Загрязняющие вещества ухудшают качество природных вод, нарушают функционирование водных экосистем и снижают способность к самоочищению. В результате наблюдается интенсификация процессов эвтрофикации водоемов, заболачивание и нарушение местных биоценозов. Загрязняющие вещества, поступающие в поверхностные водные объекты, накапливаются в донных отложениях и создают вторичное загрязнение рек. Донные отложения водоемов являются накопителями тяжелых металлов. Благодаря сорбционным процессам происходит очищение воды от тяжелых металлов, но при определенных процессах наблюдается десорбция металлов и их переход в растворенном состоянии в толщу воды и происходит вторичное загрязнение. В работе исследовано влияние состояния территории водосбора на качество воды в водоеме, содержание загрязняющих веществ в воде и донных отложениях. Показано, что качество воды и донных отложений по содержанию химических элементов определяется типом антропогенной нагрузки. Для участков реки, не подверженных техногенной нагрузке, основное влияние оказывает состояние атмосферы и водосборной площади, с которой осуществляется диффузное поступление дождевых и талых вод. Состав тяжелых металлов воды и донных отложений характеризует преимущественно природный геохимический фон. Сброс производственных сточных вод приводит к увеличению в составе воды и донных отложений элементов антропогенного происхождения.

Антропогенная нагрузка, урбанизированные территории, водные объекты, донные отложения, загрязнение, самоочищающая способность водных объектов

Короткий адрес: https://sciup.org/147239543

IDR: 147239543 | УДК: 504.4+504.5 | DOI: 10.14529/chem230114

Текст научной статьи Микроэлементный состав донных отложений водных объектов в условиях городской застройки

Современная городская территория формирует условия постепенного изменения природных объектов окружающей среды. Одними из компонентов трансформации являются поверхностные водоемы и водотоки. Роль водоемов на урбанизированной территории состоит в возможности использования их в качестве объектов рекреации (культурно-бытовое водопользование). Поверхностные воды на территории населенных пунктов являются динамичными системами и максимально подвержены влиянию городской среды.

Одной из проблем негативного изменения состояния природных водоемов и водотоков на территории городской застройки является поступление загрязняющих веществ при сбросе сточных вод - локальном (сосредоточенным) и диффузном, неорганизованном. Локальные выпуски сточных вод отражают уровень применяемых технологий очистки загрязненных вод. Поверхностный дождевой и талый сток в большинстве случаев не организован и поступает в водные объекты без очистки самотеком с территорий, примыкающих к водоемам (диффузное загрязнение). Степень загрязнения поверхностного стока определяется состоянием водосборной площади.

Одним из индикаторов качества воды поверхностных водных объектов являются донные отложения, содержащие информацию о состоянии и особенностях водосборного бассейна. Донные отложения являются более информативным объектом исследований, чем вода, поскольку химический состав донных отложений несет информацию как о природной, так и о техногенной составляющей загрязнения в течение более длительного периода времени [1, 2].

Вещества, содержащиеся в природных водах в малых концентрациях (микроэлементы), и прежде всего тяжелые металлы, обладают высокой физико-химической активностью. На основе исследования миграции тяжёлых металлов в системе «вода - донные отложения» и количественных оценок интенсивности их массообмена допустимо судить о наличии или отсутствии опасности вторичного загрязнения [3]. Было показано, что доля запасов массы тяжелых металлов в поровом растворе 10-сантиметрового слоя донных отложений незначительна относительно их запасов в твёрдой фазе. Отмечено, что роль порового раствора в процессах вторичного загрязнения водных масс водохранилища состоит не только в запасе растворённых элементов. Часть тяжелых металлов твёрдой фазы донных отложений в определённых физико-химических условиях (резкое снижение pH, обеднение придонного слоя воды растворённым кислородом, изменение окислительно-восстановительной обстановки в донных отложениях) переходит в поровый раствор и далее в водную массу, при этом переход тяжелых металлов из донных отложений в водную массу осуществляется транзитом через поровый раствор.

В работе [4] отмечено, что донные отложения, характеризующиеся песчаным и супесчаным гранулометрическим составом, нейтральной реакцией среды, низким содержанием органического вещества и Fe2O3, как правило, обладают невысокой сорбционной способностью по отношению к тяжелым металлам. В том случае, когда существуют корреляционные связи между тяжелыми металлами и физико-химическими свойствами отложений, образование техногенных геохимических аномалий обусловлено присутствием сорбционно-седиментационных, хемосорбци-онных и биогеохимических барьеров. Так, увеличение содержания органического вещества может способствовать накоплению тяжелых металлов в донных отложениях.

Важная роль органического вещества отмечается в работах Е.П. Янина [5–7]. Органическое вещество в речных системах обладает высокой сорбционной емкостью, сродством к тяжелым металлам и обусловливает интенсивность взаимодействия между водной массой, гидробионтами и донными отложениями. Перечисленные характеристики обусловливает значимость техногенных илов как вторичного источника загрязнения водной массы и гидробионтов.

Оценить степень загрязнения и токсичность природных вод возможно не только химическими методами, но и по биологическим характеристикам с помощью биоиндикации и биотестирования.

При установлении токсичности методом биотестирования [8] донных отложений по группе тяжелых металлов с высокой вероятностью биологических эффектов отмечено, что наибольшей опасностью характеризуются осадки в местах сбросов промышленных предприятий (как правило, большее влияние оказывают объекты химической (лакокрасочной) промышленности и производства свинцово-кислотных аккумуляторов).

В районах воздействия промышленного узла отмечается, что геохимия донных отложений представлена псаммитовой фракцией (преимущественно грубо- и среднезернистыми песками), содержание органического вещества незначительно, что свидетельствует о слабой самоочищаю-щей способности рек в зоне техногенеза. Геохимическое зонирование рек выявило металлы, которые создают напряженную экологическую обстановку для рек на исследуемой территории [9].

Актуальной проблемой является загрязнение прибрежных районов морских акваторий. Так, в работе [10], используя балансовые модели для существующих исходных данных при недостаточности гидрохимических и других показателей, выполнен расчет нормативов допустимого воздействия на качество воды прибрежного района г. Владивостока. В результате выполненных расчетов определен перечень приоритетных веществ, приносимых со сточными водами предприятий, с ливневыми и талыми сточными водами и влияющих на экологическое состояние бухты.

Интенсивная антропогенная деятельность характерна для побережья Азовского моря и способствует возникновению условий повышенного экологического риска в морских экосистемах. В работе [11] представлены критерии нормирования антропогенного воздействия на акваторию по потокам депонирования в толщу донных отложений наиболее токсичных тяжелых металлов.

Отмечено, что тяжелые металлы являются консервативными загрязнителями, поэтому основные механизмы самоочищения морской среды связаны со снижением концентраций тяжелых металлов в воде за счет их миграции в смежные акватории и за счёт седиментационного депонирования в донные отложения. Однако для штормовых условий возможна определенная рекомобилизация загрязняющих веществ в водную толщу за счет взмучивания донных осадков, но основная часть загрязняющих веществ достаточно прочно депонируется в отложениях. На основании полученных данных автор делает вывод, что при оценке депонирования загрязняющих веществ в донные отложения можно с достаточной степенью достоверности характеризовать седиментационное очищение вод.

Исследование процессов формирования и динамики накопления органического вещества, а также уровня загрязнения тяжелыми металлами при вертикальном распределении донных отложений позволило определить корреляционные связи между содержанием органического углерода и повышенными концентрациями тяжелых металлов. Для проб поверхностного слоя корреляционные зависимости установлены между содержанием загрязняющих веществ и гранулометрическим составом донных отложений. Оценка степени накопления органического вещества и уровня загрязнения донных отложений позволила определить вероятность формирования устойчивых техногенных аномалий, соответствующих ареалам экологического риска и вероятного вторичного загрязнения шельфовых и прибрежных районов [12].

Проведенные исследования состояния донных отложений малых озер урбанизированных территорий Республики Карелии показали, что озерные осадки содержат от 30 до 70 % органических веществ. Показано, что тяжелые металлы являются основным фактором, позволяющим оценить степень деградации водных объектов. Выявленные закономерности распределения химических элементов в озерных донных отложениях в зависимости от геохимической специфики водосборной площади позволяют определить экологический риск водных систем [13].

Увеличение количества тяжелых металлов в окружающей среде и их негативное влияние на живые организмы обуславливают необходимость разработки методов оценки экологических рисков от загрязнения. Как правило, водные системы являются объектами поступления элементов, находящихся в окружающей среде. Токсичность и биологическая доступность являются одними из основных свойств элементов и зависят не только от концентрации металлов в воде, но и от геохимических показателей, при этом ионные формы большинства металлов обладают наибольшей биодоступностью. Растворенное органическое вещество вод способно нейтрализовать поступающие металлы, связывая их в органические кислоты, что снижает биодоступность и токсичность металлов для гидробионтов [14]. Как правило, металлы не поступают в водоем отдельно, наблюдается загрязнение разнообразными элементами. Проникновение их в организм в первую очередь определяется концентрацией и формами нахождения металлов в воде. При этом в биоорганизмах аккумуляция металлов отмечается в больших концентрациях, чем в окружающей среде, что приводит к возникновению токсичных эффектов. Показано, что определение комплексообразующей способности вод (КСК) основывается на выявлении связей между содержаниями органического вещества (лиганд) в воде и количеством металлов, связанных с органическим веществом. Ряд металлов по способности связывания с лигандами определяется различиями сродства металлов к координационным центрам. Наибольшей активностью обладает железо. Разработанная методика определения КСК основана на определении концентраций свободных ионов (методом натурных исследований или физико-химических вычислений) с учетом токсикологических свойств каждого элемента. Автор отмечает, что для других территорий набор металлов, их поведение и токсичные свойства будут видоизменяться, но разработанный методологический подход может быть использован при обосновании критических уровней металлов в других регионах с развитой горно-рудной и металлургической промышленностью.

Известно, что распределение химических элементов в поперечном сечении осадков в водных объектах дает представление как о техногенном воздействии на гидроэкосистемы, так и о природных геохимических характеристиках поведения микроэлементов.

Исследования состояния донных отложений по вертикали в небольшом водном объекте в городской черте отмечают интенсивное накопление микроэлементов в современном поверхностном слое (до 10 см). Наибольшие концентрации установлены для элементов, которые наиболее подвижны в различных геологических средах, - щелочных металлов (лития, рубидия и цезия).

Среди тяжелых металлов наиболее интенсивно накапливаются свинец, вольфрам и сурьма. Выявленные различия являются следствием наличия железомарганцевых образований в донных отложениях озер Карелии. Для нижних слоев донных отложений максимальные концентрации установлены для фосфора, урана, серебра, мышьяка, селена и редкоземельных элементов, что может быть следствием высокого регионального природного фона этих элементов [15].

Количественная оценка поступления металлов из донных отложений в воду наиболее актуальна для малых рек, составляющих основу водосборов рек более высокого порядка и характеризующихся малой водностью, и, как следствие, высокой уязвимостью к загрязнению в условиях антропогенного воздействия.

Образование техногенных отложений обусловлено изменением условий формирования твердого стока рек и поступлением в водные объекты значительных масс твердого материала, который имеет специфические геохимические свойства. Именно техногенные донные отложения являются концентраторами основной массы загрязняющих водные системы веществ, которые не только растворяются в воде, но и частично инактивируются, вступая во взаимодействие между собой (нейтрализация, комплексообразование и прочие реакции), или же образуют новые соединения, более токсичные, чем исходные.

В этой ситуации важнейшим источником информации о состоянии водных экосистем становится загрязненность донных отложений. Результаты исследования речных донных отложений позволяют установить наиболее неблагополучные в экологическом отношении участки реки и в конечном счете скорректировать состав и объем мониторинга речного бассейна, выявить и нейтрализовать источники загрязнения

Статистический анализ [16] результатов исследования содержания восьми тяжелых металлов (железо, цинк, алюминий, марганец, медь, хром, свинец, никель) в воде реки Миасс на территории Челябинской области с 1977 по 2014 гг. отмечает, что напряженность экологической ситуации на реке обусловлена главным образом действием антропогенного фактора, что приводит к снижению самоочищающей способности и утрате речной экосистемой способности к самовосстановлению.

Содержание тяжёлых металлов в воде, донных отложениях и биоте является одним из показателей загрязнения водоёма и общей антропогенной нагрузки. Донные отложения, аккумулируя загрязняющие вещества, выполняют функции интегрального индикатора антропогенной нагрузки за счет их геохимической консервативности.

Экспериментальная часть

Объектами изучения являются вода и донные отложения на участках реки с различной антропогенной нагрузкой в пределах городской застройки. Исследования проведены в створах, которые относились к различным функциональным зонам города и отличались типом территории застройки, транспортной инфраструктурой, направлением использования и состоянием водоох-раной зоны и прибрежной полосы. Работа проводилась в период 2019-2021 года (весна - осень).

Физико-химические исследования проведены на оборудовании научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Южно-Уральского государственного университета.

Для исследований применяли реактивы, имеющие квалификацию не ниже «ХЧ». Дополнительной очистке реактивы не подвергали.

Рентгенофлюоресцентный анализ золы и твёрдых проб (ДО и почв) выполнен на спектрометре Rigaku Supermini. Производитель: Rigaku Corporation, Япония. Рентгенофлуоресцентный анализ производили в атмосфере гелия в элементном диапазоне F-U. Полученные значения нормализованы к детектированным элементам.

Концентрации веществ определяли при помощи вольтамперометрического анализатора «Экотест-ВА» с использованием электрохимического датчика «Модуль ЕМ-04» с вращающимся углеситалловым дисковым электродом. Для удаления органических веществ применяли фото-лизную камеры «ФК-12М». Мешающее влияние ионов устраняли их адсорбцией на концентрирующем патроне «ДИАПАК-ИДК».

Обсуждение результатов

Исследование загрязнения реки и донных отложений осуществлялось на участках с различной антропогенной нагрузкой в пределах городской застройки.

Поступление взвешенных частиц в водный объект происходит в результате смыва твердых частичек с примыкающей водосборной поверхности дождями и талыми водами, возможно поступление и при сбросе сточных вод.

Достаточно значительная часть не растворяющихся взвешенных веществ выпадает на дно, формируя донные отложения и способствуя заилению водоема. Скорость и расстояние осаждения меняются в значительных пределах в зависимости от гранулометрического состава [17]. Перераспределение химических элементов в системе «вода – донные отложения» происходит как под действием природных процессов, так и техногенных факторов [18, 19].

Для Южного Урала геохимия основных депонирующих сред (почвы и донных отложений) характеризуется техногенно-аккумулятивным типом накопления химических элементов, находящихся в природе преимущественно в форме сульфидов, в виде катионов (Ag, Hg, Cu, Pb, Cd, Bi, Zn, Sb), и неметаллов – в виде анионов (S, Se, Te, As), формированием кислой среды в поровом пространстве донных отложений. Преимущественными формами фиксации техногенно накопленных элементов в депонирующих средах являются формы, связанные с фракциями гидроксидов Fe и Mn и органической матрицей [20].

В работе [21] показана роль техногенных факторов в формировании гидрохимического режима реки Миасс и отмечено, что на участках техногенеза самоочищающаяся способность почв, вод и донных отложений практически исчерпана. В исследованиях [22] отмечается, что с позиций геохимии ландшафтов почвы урбанизированных территорий представляют собой своеобразные техногенные геохимические провинции широкого круга химических элементов.

Для определения загрязнения реки и её антропогенной нагрузки были отобраны пробы воды и донных отложений на определенных участках реки.

В настоящее время в городской черте антропогенная нагрузка на реку снижена за счет частичного исключения сброса производственных сточных вод.

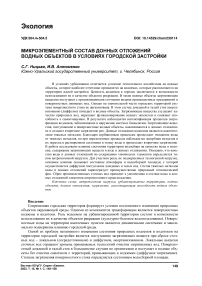

Результаты исследований химического состава поверхностных вод и донных отложений приведены в таблице.

Содержание элементов в воде и донных отложениях, масс.%

|

Компоненты |

Точки отбора проб |

|||||

|

Вода (т. 1.1) |

ДО (т. 1.2) |

вода (т. 2.1) |

ДО (т. 2.2) |

вода (т. 3.1) |

ДО (т. 3.2) |

|

|

рН, ед |

7,35 |

7,18 |

7,34 |

|||

|

Na |

0 |

0,4176 |

0 |

0,2358 |

15,1213 |

0 |

|

Mg |

7,166 |

2,3196 |

4,0886 |

1,2058 |

3,9355 |

3,015 |

|

Al |

4,016 |

9,6581 |

3,5551 |

14,1641 |

0,9161 |

12,9443 |

|

Si |

10,94 |

40,3392 |

8,8547 |

49,9158 |

2,8272 |

42,246 |

|

Р |

1,032 |

0,6613 |

0 |

0,2788 |

0 |

0,6282 |

|

S |

9,089 |

1,1583 |

10,0398 |

0,4559 |

19,7258 |

3,6966 |

|

Cl |

2,446 |

0,2757 |

0 |

0,1794 |

18,6361 |

0,7257 |

|

K |

0 |

5,5577 |

0 |

6,8462 |

5,1995 |

6,5811 |

|

Ca |

10,47 |

9,105 |

0 |

4,8504 |

17,2772 |

11,0092 |

|

Ti |

0 |

1,9893 |

0 |

1,7015 |

0 |

1,8072 |

|

Cr |

7,911 |

0,3412 |

9,3461 |

0,3909 |

17,2772 |

0,8148 |

|

Mn |

0 |

4,4803 |

0 |

0,5997 |

0 |

0,4622 |

|

Fe |

33,39 |

23,0983 |

9,3461 |

0,5997 |

9,7413 |

13,3854 |

|

Ni |

5,021 |

0 |

0 |

0,1765 |

1,0879 |

0,3305 |

|

Zn |

0 |

0 |

0 |

0,1311 |

0 |

0,5499 |

|

Ag |

8,521 |

0,5984 |

34,7481 |

0 |

0 |

1,8039 |

В донных отложениях установлено присутствие более 15 элементов, максимальные содержания среди которых характерны для Si, Al, Сr и Fe.

Участок реки, на котором отсутствуют поступления промышленных сточных вод (т. 1.1 и т. 1.2), характеризуется следующими концентрационными рядами убывания: вода: Fe > Са > Si> > Ag > Cr > Mg > Ni > Al; донные отложения: Si > Fe > Al > Ca > Mn > Mg > Ti > Ag > Cr.

Известно, что минеральную часть всех групп почв составляют силикаты и алюмосиликаты, доминирующими компонентами которых являются соединения кремния, алюминия, железа и кальция. В состав почв входят в значительных количествах соединения Mg, Ca, Na, Ti, Mn, P (фосфаты), S (сульфаты) и неорганического С (карбонаты).

Преобладание этих элементов в воде и донных отложениях отражает процессы выщелачивания, происходящие в природных условиях. Присутствие в воде и донных отложениях хрома и никеля отражает поступление веществ, содержащих эти элементы в атмосфере или на водосборной площади, при выпадении осадков и образовании поверхностного стока с территории водосбора. Значительное количество серы как в воде, так и в донных отложениях свидетельствует о техногенном накоплении элементов, которые находятся преимущественно в форме сульфидов и катионов [20], что также подтверждается присутствием ионов серебра как в воде, так и в донных отложениях.

Значительная концентрация фосфора в воде и донных отложениях отражает внутриводоём-ные процессы. Как правило, концентрация фосфатов в природных водах низкая, избыточное содержание фосфатов воде является отражением бытовой деятельностью человека и разлагающейся биомассы, высокая концентрация фосфора приводит к резкому неконтролируемому приросту растительной биомассы водного объекта (это особенно характерно для непроточных и малопроточных водоемов).

Качество воды и донных отложений по содержанию химических элементов характеризует преимущественно природный геохимический фон – антропогенная нагрузка на водосборные прибрежные участки выражается рекреационным использованием территории.

Участок реки от контрольной точки (т. 1.1; т. 1.2) до контрольной точки (т. 2.1; т. 2.2) относится к территории жилого района, непосредственно в месте отбора проб располагается крупный торговый центр. В береговой зоне проходит нагруженная городская автомагистраль. Состав воды и донных отложений характеризуется следующими показателями: концентрационный ряд убывания металлов в воде: Ag > Cr > Fe > Si > Mg > Al, для донных отложений: Si > Al > Ca > Ti > Mg > Mn > Fe > Cr > Ni > Zn.

Состав донных отложений характеризуются присутствием элементов, которые могут накапливаться за счет поступления загрязняющих веществ антропогенного характера, присутствующих на водосборной площади и в атмосфере городского района и вносимых неорганизованным поверхностным стоком с прилегающих территорий с талыми водами частиц песка, используемых при проведении противогололёдных мероприятий. Отмечается присутствие в донных отложениях таких элементов, как никель и цинк.

Изменение величины рН в сторону более кислых вод приводит к изменению миграционных процессов тяжёлых металлов (исключение составляет хром) из воды в донные отложения. Содержание тяжелых металлов в воде и донных отложениях отражает состояние атмосферы и водосборной площади, с которой осуществляется диффузное поступление дождевых и талых вод. Наличие фосфора отмечено только в донных отложениях, что характеризует присутствие в донных отложениях частиц ила, образующегося при разложении растительной биомассы, присутствующей в большом количестве (тростник, рогоз).

Ниже по течению реки осуществляется сброс очищенных промышленных сточных вод (т. 3.1; т. 3.2). Донные отложения в месте отбора проб представляют собой илистые образования серовато-черного цвета, содержащиеся в основном в прибрежных участках реки по ходу течения воды. Состав воды и донных объектов характеризуется следующими показателями: концентрационный ряд убывания воды: Ca > Cr > Fe > Mg > Si > Ni > Al; донных отложений: Si > Fe > Al > Ca > Mg > Ti > Ag > Cr > Zn > Mn > Ni. В составе воды и донных отложениях увеличивается концентрация элементов антропогенного происхождения – хрома, никеля, цинка.

Для всех контрольных точек характерно присутствие в воде и донных отложениях таких элементов, как хлор и сера (хлориды Cl– и сульфаты SO 4 2–).

Присутствие фосфора наблюдается только в донных отложениях, что характеризует присутствие в донных отложениях частиц ила, образующегося при разложении растительной биомассы, присутствующей в большом количестве не только в виде растительности (тростник, рогоз), но и в виде потопленных и упавших деревьев.

Необходимо отменить, что для распределения элементов в воде и илах в пределах города характерна типичная для зон загрязнения пространственная неоднородность.

Состояние воды и донных отложений для участков, преимущественно не подверженных техногенной нагрузке (т. 1.1; т. 1.2; и т. 2.1; т.2.2), характеризует, что интенсивность естественных процессов самоочищения, как правило, несравнима с потоком поступающих в водную среду загрязняющих веществ.

В общем случае формирование техногенных илов происходит за счет смешения в русле реки двух транспортных потоков разнородного осадочного материала - техногенного и природного. При этом решающее значение в создании литологических и геохимических пространственных различий техногенных илов имеют чисто физические процессы - механический разнос и фракционирование твердых фаз. Тем не менее, в образовании илов определенную роль играют и химико-биогенные процессы, главным образом на стадии вторичного их преобразования, особенно на участках смешения сточных вод с речными и при возможных в условиях техногенеза резких изменениях физико-химических условий среды осадконакопления.

Накопление техногенных илов в руслах и долинах рек в зонах влияния городов и промышленных предприятий можно рассматривать как несанкционированное размещение в окружающей среде опасных отходов. В свою очередь оценка экологического состояния речных систем в таких районах должна проводиться с учетом масштабов распространения техногенных илов в речных руслах, их вещественного состава, геохимических свойств и токсикологической опасности. В критических ситуациях необходимы изъятие и утилизация техногенных илов, являющихся концентраторами основной массы присутствующих в водотоках городских агломераций загрязняющих веществ, что требует разработки соответствующих технологий [7, 23-25].

Полученные данные свидетельствуют о том, что практически для всех створов интенсивность естественных процессов самоочищения, как правило, несравнима с потоком поступающих в водную среду загрязняющих веществ.

В целях улучшения качественных показателей воды в 2020–2021 годах проводилась санитарно-эстетическая очистка реки от кустарниковой и водной растительности без изъятия накопленных донных отложений, ликвидации застойных зон и намывных островов. Одним из проведенных мероприятий явилось сужение русла реки на участке расположения створа № 2, что привело к увеличению скорости течения реки ниже по течению и к появлению небольшой застойной зоны выше по течению. Пробы воды, отобранные осенью 2021 года, показали увеличение содержания нитрат-ионов в пробе, отобранной на выходе из застойной зоны. Концентрация нитрат ионов составляла ~ 5 мг/л, на участке выше по течению - 1,4 мг/л, на территории ниже по течению с сохранившейся водной растительностью - 11,2 мг/л. Непосредственно в створе № 2 осаждения взвешенных веществ не наблюдалось.

Концентрация нитрат-ионов в поверхностных водоемах подвержена сезонным колебаниям: минимальная концентрация наблюдается в вегетационный период, её увеличение происходит осенью и максимального значения она достигает зимой, когда при минимальном потреблении азота происходит разложение органических веществ и переход азота из органических форм в минеральные. Амплитуда сезонных колебаний может служить одним из показателей эвтрофирова-ния водного объекта. С увеличением эвтрофикации абсолютная концентрация нитратного азота возрастает, что выявлено на участке с водной растительностью.

Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что качество воды и донных отложений в реке и городской черте преимущественно отражает состояние водоохраной зоны и характер поступления загрязняющих веществ в водоем.

Заключение

Проведен анализ состояния реки в пределах городской черты, исследовано содержание загрязняющих веществ в воде и донных отложениях.

Распределение элементов в воде и донных осадках в пределах города характеризуется пространственной неоднородностью.

Для участков реки, не подверженных техногенной нагрузке, качество воды и донных отложений по содержанию химических элементов отражает состояние атмосферы и водосборной площади, с которой осуществляется диффузное поступление дождевых и талых вод, и характеризует преимущественно природный геохимический фон.

Сброс производственных сточных вод приводит к увеличению в составе воды и донных отложений элементов антропогенного происхождения – хрома, никеля, цинка.

Увеличение заиленности донных отложений способствует возрастанию концентрация металлов в них. Повышенное содержание металлов в донных отложениях отмечено на участках с замедленным стоком.

Список литературы Микроэлементный состав донных отложений водных объектов в условиях городской застройки

- Методическое обеспечение мониторинга загрязнения водных объектов Азово-Черноморского бассейна / Т.О. Барабашин, И.В. Кораблина, Л.Ф. Павленко, Г.В. Скрыпник, Л.И. Короткова // Водные биоресурсы и среда обитания. 2018. Т. 1, № 3-4. С. 9-27.

- Савичев О.Г. Исследование взаимосвязей между химическим составом вод и донных отложений рек Сибири // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2019. Т. 330, № 5. С. 178-188.

- Толкачёв Г.Ю. Оценка влияния поровых растворов донных отложений и подземных вод на качество воды Иваньковского водохранилища // Международный научно-исследовательский журнал. 2019. № 5-1(83). С. 48-52.

- Касимов Н.С., Корляков И.Д., Кошелева Н.Е. Распределение и факторы аккумуляции тяжелых металлов и металлоидов в речных донных отложениях на территории г. Улан-Удэ // Вестник РУДН. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. 2017. Т. 25. № 3. С. 380-395.

- Янин Е.П. Техногенез и его роль в формировании состава органического вещества речных отложений // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. 2015. № 9. С. 3-16.

- Янин Е.П. Формы нахождения тяжелых металлов в техногенных речных илах // Разведка и охрана недр. 2016. № 11. С. 54-59.

- Янин Е.П. Геохимия речной эпифитовзвеси в зоне влияния промышленного города. -НП «АРСО», 2020. 139 с.

- Химический состав и токсичность донных отложений малых водотоков Санкт-Петербурга / А.Ю. Опекунов, Е.С. Митрофанова, В.В. Спасский, М.Г. Опекунова, Н.А. Шейнерман, А.В. Чер-нышова // Водные ресурсы. 2020. Т. 47. № 2. С. 282-293.

- Шабанов М.В. Геохимия донных отложений рек Красноуральского промузла // Известия УГГУ. 2019. Вып. 3(55). С. 72-78. DOI: 10.21440/2307-2091-2019-3-72-78.

- К определению нормативов допустимого воздействия по привносу химических и взвешенных веществ на прибрежные морские акватории Японского моря на примере бухты Золотой рог / Н.Н. Бортин, В.М. Милаев, А.М. Горчаков, А.А. Белевцов // Тезисы докладов всероссийской научной конференции. Моря России: исследования береговой и шельфовой зон. Севастополь: ФГБУН ФИЦ МГИ, 2020. С. 368-370.

- Буфетова М.В. Оценка предельно допустимых потоков тяжелых металлов в Азовское море // Тезисы докладов всероссийской научной конференции. Моря России: исследования береговой и шельфовой зон. Севастополь: ФГБУН ФИЦ МГИ, 2020. С. 374-376.

- Распределения загрязняющих веществ в донных отложениях Бакалаской бухты (Черное море) / Е.А. Котельянец, К.И. Гуров, Е.А. Тихонова, С.И. Кондратьев, И.А. Забегаев // Тезисы докладов всероссийской научной конференции. Моря России: исследования береговой и шель-фовой зон. Севастополь: ФГБУН ФИЦ МГИ, 2020. С. 420-421.

- Слуковский З.И. Оценка фоновых концентраций тяжелых металлов и других химических элементов в донных отложениях малых озер юга Карелии // Вестник МГТУ. 2020. Т. 23, № 1. С. 80-92. DOI: 10.21443/1560-9278-2020-23-1-80-92.

- Моисеенко Т.И. Биодоступность и экотоксичность металлов в водных объектах: критические уровни загрязнения // Геохимия. 2019. Т. 64, № 7. С. 675-688. DOI: 10.31857/S0016-7525647675-688.

- Слуковский З.И., Медведев А.С. Вертикальное распределение микроэлементов в донных отложениях малого озера в условиях урбанизированной среды // Вода: Химия и Экология. 2015. № 3. С. 77-82.

- Верхотурцева А.С. Статистический анализ содержания тяжелых металлов в воде на примере реки Миасс Челябинской области // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. Рубрика: Биологические науки. 2016. № 10. С. 42-47.

- Боровков В.С. Русловые процессы и динамика речных потоков на урбанизированных территориях. Л.: Гидрометиоиздат. 1989.

- Романова Т.И., Самарин В.А. Особенности химического состава поверхностных вод и донных отложений рек и озер ХМАО-ЮГРЫ // Международный научно-исследовательский журнал, г. Екатеринбург. 2019 . № 12 (90). Часть 1. С. 154-163. DOI: 10.23670/IRJ.2019.90.12.030.

- Савичев О.Г., Базанов В.А. Химический состав донных отложений реки Васюган и ее притоков // Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 3. С. 37-41.

- Эколого-гидрохимические особенности современных техногенных водоемов (на примере Уральского региона) / О.М. Гуман, А.Б. Макаров, И.А. Антонова, Г.Г. Хасанова // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. 2018. №1. С. 148-154.

- Мишурина О.А. Влияние природных и техногенных факторов на формирование гидротехногенных образований на территории ГОКОВ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 12-1. С. 82-85.

- Громова В.А., Шестакова Т.В., Липатникова О.А. Эколого-геохимическая оценка состояния поверхностных водотоков в зоне влияния хвостохранилища Урупского горнообогатительного комбината // Вестник Московского университета. Серия 4. Геология. 2016. (5). С.39-46.

- Искандарова Ш.Т., Усманов И.А., Хасанова М.И. Влияние донных отложений на качество воды малых рек // Экология и строительство. 2019. № 1. С. 19-23. DOI: 10.35688/2413-84522019-01-003.

- Современные антропогенные отложения и их роль для оценки экологического состояния урбанизированных территорий / А.А. Селезнев, И.В. Ярмошенко, А.С. Савастьянова, А.Б. Макаров // Известия Уральского государственного горного университета. Науки о Земле. 2017. Вып. 1 (45). С. 44-49.

- Опекунов А.Ю., Митрофанова Е.С., Опекунова М.Г. Техногенная трансформация состава донных отложений рек и каналов С-Петербурга // Геология. Инженерная геология. Гидрогеология. Геокриология. 2017. № 4. С. 48-61.