Микроэлементы хвои в потомстве культур и естественных популяций ели финской

Автор: Рогозин Михаил Владимирович, Жекина Наталья Валерьевна, Комаров Вячеслав Сергеевич, Кувшинская Людмила Валентиновна

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ содержания 10 микроэлементов (МЭ) в хвое 107 деревьев в 26-летнем возрасте в опытных культурах на суглинистых почвах в потомстве естественных популяций (Е) и культур (К). Вариация содержания МЭ составила в среднем 46.7% с колебаниями от 12 до 133%, и большинство рядов достоверно отличается от нормального распределения Гаусса-Лапласа. Обнаружено, что потомство К, у родителей которого больше признаков ели европейской, меньше накапливает МЭ, имеет меньшую зольность хвои и снижает ее при увеличении зольности почвы (r = -0.38±0.13). Хвоя потомства Е, у родителей которого больше признаков ели сибирской, наоборот, накапливает МЭ, имеет большую зольность и увеличивает ее с увеличением зольности почвы (r = 0.29±0.14).

Ель финская, популяции, потомство, хвоя, почва, микроэлементы

Короткий адрес: https://sciup.org/147204685

IDR: 147204685 | УДК: 582.47:

Текст научной статьи Микроэлементы хвои в потомстве культур и естественных популяций ели финской

Микроэлементы (МЭ) играют важную роль в процессах обмена и фотосинтеза. Изучение их концентраций в хвое часто предпринимают для выяснения отличий между популяциями при загрязнении среды. Обычно речь идет о превышениях концентраций МЭ в несколько раз и доказательство статистических различий не представляется сложным. Однако иногда различия оказываются малы при высокой вариативности данных, и требуется уже много образцов для процедуры такого доказательства.

С другой стороны, имеются работы для сосны обыкновенной, где различия в содержании микро-и макроэлементов характеризуют индивидуальные особенности клонов; предполагается, что эти различия могут быть связаны с быстротой роста и генетическими отличиями [Тараканов и др., 2007], что имеет важное диагностическое значение и позволит опознавать быстрорастущие потомства уже в раннем возрасте, а также отличать одну популяцию от другой.

Объекты и методы

Исследовано 26-летнее потомство ели финской (Picea х fennica (Regel) Кош.) разного происхождения: 52 дерева из 52 потомств, полученных из лесных культур Ф.А. Теплоухова, созданных в 1901-1916 гг. и 55 деревьев из 55 потомств из ес тественных популяций. Потомства выращивались в опытных культурах совместно и представляли собой часть большого опыта [Рогозин, Разин, 2012; Рогозин, 2013], заложенного на площади 11 га по испытанию более 15 тыс. растений, представляющих потомства от 525 деревьев ели. Опыт заложен в 1991 г. в кв. 41 Ильинского лесничества, координаты начала участка N 58°27'20.9" Е 55°50'17.8". Деревья, с которых брали образцы хвои, располагались по площади случайным образом. Изучалось содержание 10 микроэлементов (МЭ): Ni, Мн, Ti, Р, Си, Zn, Ba, Sr, Zr, Pb (в мг/кг), а также зольность хвои после ее сжигания (в %). Содержание хрома и ванадия (Cr, V) оказалось ниже чувствительности метода, и их концентрации не исследовали, хотя следы этих элементов и были зафиксированы. В связи с тем, что предполагалось влияние особенностей почвы на химический состав хвои, в радиусе 1.0 м от ствола дерева в трех местах делали прикопки на глубину 15-18 см и брали объединенный образец почвы. Анализы хвои проводили по методикам атомноабсорбционного анализа [Методы..., 1989], анализы почвы - по методикам почвено-химического [Аринушкина, 1962] и атомио-абсорбционного анализа [Методы..., 1989].

Результаты и их обсуждение

Ряды распределения частот зольности хвои и в том, и в другом потомствах были проверены на от-

линия от нормального распределения частот Гаусса-Лапласа по критерию «хи-квадрат» (у2). Данные были разбиты на 8 классов, и полученные оценки (у2 = 0.29-1.27) оказались значительно меньше критических у2 а95 = 6.25. что позволяет считать их распределение близким к нормальному. Критерий отношения дисперсий в сравниваемых выборках оказался равен F = 1.03 < Гу^ = 1.58. что позволило статистически корректно сравнивать средние значения с оценкой достоверности различий между ними по критерию 1.

Средняя зольность хвои в потомстве культур, называемых здесь сокращенно «потомство К», составила 5.31 ± 0.11%. а в потомстве естественных популяций, называемых «потомство Е» - 6.03 ± 0.10%. Различие составило 0.72% при 1 = 4.9 > t o.os = 1.98. Вариация значений зольности оказалась низкой и составила 12.4 и 14.5% соответственно, для потомства естественных популяций и потомства культур.

Следует отметить, что материнские насаждения имели существенные различия в морфологии по строению шишек и коры [Рогозин. 2013]: культуры имели больше признаков ели европейской, а естественные популяции - больше признаков ели сибирской. Повышенная зольность хвои у последних полностью согласуется со сведениями о том. что фенотипы с преобладанием признаков ели сибирской имеют более плотную древесину, чем фенотипы с преобладанием признаков ели европейской [Коренев. 2008]. Вероятно, это должно быть обусловлено физиологически, и повышенное накопление «зольных» элементов в хвое влияет на повышение плотности древесины.

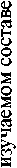

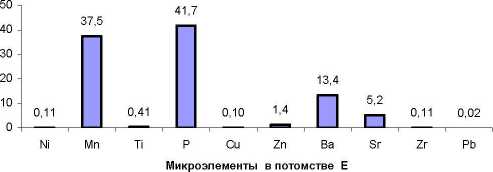

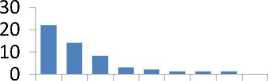

Общая картина соотношений между долями изученных микроэлементов в хвое оказалась одинакова в обоих потомствах. с полным совпадением рангов концентрации наиболее весомых МЭ: наибольший вклад вносят фосфор (Р) и марганец (Мп), далее идут Ba. Sr и Zn (рис. 1).

а

Рис. 1. Содержание 10 микроэлементов в хвое потомства естественных популяций (а) и в потомстве лесных культур (б) ели финской

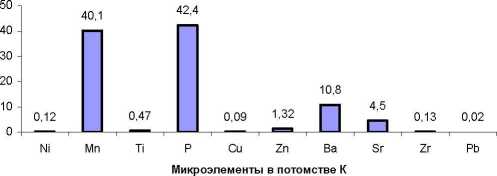

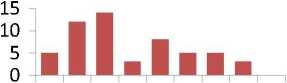

Для общего представления о различиях в накапливании МЭ в хвое потомств разного происхождения мы использовали вначале самое простое сравнение, а именно, разность средних значений МЭ в потомствах Е и К. принимая за 100% их со держание в потомстве Е: (Е - К) / Е 8 100. В результате оказалось, что в потомстве естественных популяций содержание семи МЭ оказалось выше, а трех - ниже, чем в потомстве К (рис. 2).

Рис. 2. Превышения в содержании микроэлементов в потомстве из естественных популяций (потомство Е) в сравнении с потомством из культур

Далее необходимо было определить статистическую достоверность полученных превышений, и здесь возникли определенные сложности, связанные с правомерностью использования стандартных процедур. Обычно используют следующие расчеты: определяют стандартное отклонение, ошибку среднего значения, критерий различия между средними (1) и сравнение его со стандартным (1 0.99; 10.95 или 1 о go)- Однако сама эта процедура допускается в строго определенном случае, а именно, при наличии двух условий.

Первое условие состоит в том, что дисперсии в сравниваемых выборках должны быть равны и отсутствие достоверных различий между ними доказывают с помощью критерия Фишера F в виде отношения дисперсий [Айвазян, Мхитарян, 1998].

Второе условие заключается в распределении частот, достоверно не отличающемся от нормального. Если распределение иное и имеет, например, асимметрию, то требуется преобразование исходных данных в иную шкалу, в которой распределение уже не будет отличаться от нормального. Отличие от нормального распределения оценивают с помощью критерия «хи-квадрат» (%2). Если же приблизить распределение к нормальному не получается, то проводят сравнение не просто средних значений, а сравнивают частоты у сравниваемых распределений по классам, причем по тому же критерию %2 Косвенно пригодность выборок для сравнения без преобразований часто определяют по значениям коэффициентов вариации (CW), и если они менее 30%, то распределения обычно мало отличаются от нормального и тогда обе выборки пригодны для сравнения без преобразования данных в иную шкалу.

В нашем случае вариация превысила уровень в 30% в потомстве Е в девяти, а в потомстве К - в восьми случаях из 10, причем у свинца вариация достигла 89-133%, что объясняется большой частотой данных этого элемента вблизи нулевых значений. В среднем вариация содержания МЭ в потомстве Е составила 48%, а в потомстве К - 45.4% (таблица).

По первому условию сравнения выборок (равенство дисперсий) в исходных выборках Е и К дисперсии оказались равны (достоверные отличия отсутствовали), но в преобразованных через логарифмы данных в одном случае (по меди) различия в дисперсиях были и отношения дисперсий превысили критическое значение (F = 1.77 > F0.95 = 1.58).

По второму условию исходные данные имели распределения частот, значимо отличающиеся от нормального, в 7 рядах из 10 в каждом потомстве (таблица). Поэтому мы применили преобразование исходных данных по всем МЭ через натуральный логарифм (In), после чего провели их разбиение на 6-8 классов. Кроме обычно используемого для оценки различия средних критерия 1, мы применили вышеупомянутый более тщательный метод сравнения выборок - по частотам в каждом из 6-8 классов по кри терию ^. Вначале мы провели сравнение фактических и теоретических частот этих классов для нормальных распределений в рядах с исходными данными ^ исх), а затем в рядах с логарифмированными данными (%2 In). Полученные изменения в ^оказались разнонаправленными - критерий как снижался, так и повышался, т.е. характер рядов в плане их приближения к нормальному распределению не был однозначен. В потомстве Е в 5 случаях критерий снизился и в 5 - повысился, а в потомстве К его повышение произошло только в двух случаях. В среднем значения критерия в потомстве Е снизились от ^ исх = 11.7 до %2 In =10.4, а в потомстве К - от ^ исх = 23.0 до %2 In =13.6. Положительный результат от логарифмирования данных в целом есть, и если исходные ряды распределения отличались от нормального в семи случаях, то логарифмированные - уже только в пяти по обоим потомствам. Особенно важным такое преобразование данных оказалось для свинца, и для него удалось доказать различия в распределении частот в 8 классах, хотя критерий различия средних 1 = 0.52 был недостоверен (таблица).

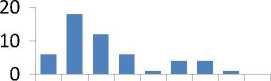

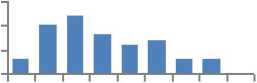

Общая картина распределений частот весьма разнообразна и наблюдается повышенная частота в самых разных классах; различия между средними значениями и частотами в классах распределений из естественных популяций и культур имеют марганец, титан, фосфор, медь, барий, стронций, свинец, т.е. семь элементов из десяти (рис. 3).

Различия в средних значениях и в распределении частот МЭ по классам между выборками из естественных популяций и культур по трем элементам из десяти - никелю, цинку и цирконию доказать не удалось (таблица), хотя внешне ряды и отличаются (рис. 4).

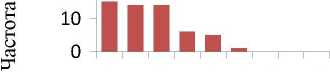

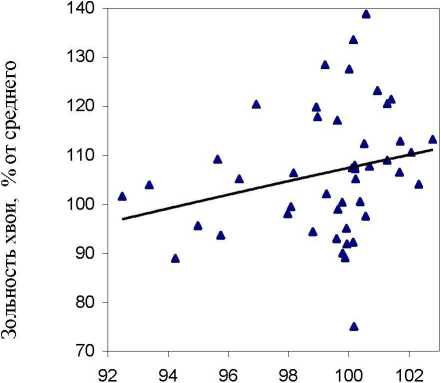

Кроме отличий в содержании МЭ в потомствах разного происхождения, важно было выяснить характер их накопления в хвое в зависимости от их содержания в почве. Разумеется, мы ожидали, что чем больше МЭ в почве, тем больше их будет накапливать и хвоя. Суммарная концентрация десяти МЭ в хвое оказалась тесно связана с зольностью хвои как в потомстве из культур (г = 0.64±0.09), так и в потомстве из естественных насаждений (г = 0.82 ± 0.04). Поэтому мы попытались далее определить, существует ли еще и связь между зольностью почвы и зольностью хвои.

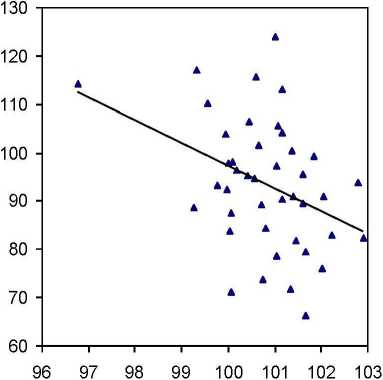

Однако здесь все оказалось не так просто. В потомстве естественных ценозов эта связь получилась, как и ожидалось, положительной (г = 0.29 ± 0.14), но в потомстве из культур она сменилась на отрицательную (г = -0.38 ± 0.13), Обе связи достоверны и превышают уровень 1 о,9о = 1-7. Отсюда следует, что потомства явно и существенно отличаются физиологическими реакциями: при повышении зольности почвы потомства из культур снижают, а потомства из естественных популяций, наоборот, повышают зольность хвои (рис. 5).

Содержание микроэлементов в хвое ели в потомстве естественных популяций (Е) и в потомстве культур (К) с оценкой рядов распределения в исходной шкале данных (%2 исх) и в шкале, преобразованной через логарифмы значений (/2 In) с оценкой различий между ними по выборкам из 55 (потомство Е) и 52 значений (потомство К)

|

Показатели и статистики |

Микроэлементы |

В среднем |

Критические значения для ^ = 0.95 |

||||||||||

|

Ni |

Мн |

Ti |

Р |

Си |

Zn |

Ва |

Sr |

Zr |

Pb |

||||

|

Потомство Е, |

X, , мг/кг |

1.47 |

487.9 |

5.39 |

543.4 |

1.33 |

17.7 |

174.5 |

67.4 |

1.46 |

0.22 |

- |

|

|

cv,% |

40.0 |

39.9 |

48.4 |

14.1 |

36.8 |

48.8 |

37.1 |

37.1 |

44.2 |

133.2 |

48.0 |

- |

|

|

6 классов |

%2 исх |

12.5* |

16.7* |

12.2* |

5.6 |

13.8* |

1.65 |

5.95 |

13.4* |

11.3* |

24.0* |

11.7 |

7.81 |

|

частот |

Х21п |

6.26 |

17.7* |

19.9* |

12.2* |

17.8* |

4.61 |

5.29 |

4.58 |

2.89 |

12.5* |

10.4 |

7.81 |

|

Потомство К, |

Х2, мг/кг |

1.46 |

474.8 |

5.56 |

501.5 |

1.03 |

15.6 |

127.9 |

53.0 |

1.53 |

0.25 |

- |

- |

|

cv,% |

41.0 |

27.8 |

32.7 |

14.9 |

61.8 |

70.5 |

37.8 |

40.4 |

37.3 |

89.5 |

45.4 |

- |

|

|

6 классов |

%2 исх |

12.6* |

15.7* |

45.3* |

2.24 |

2.17 |

49.0* |

11.9* |

19.4* |

7.09 |

64.8* |

23.0 |

7.81 |

|

частот |

Х21п |

10.3* |

40.9* |

14.3* |

0.95 |

12.3* |

0.48 |

2.50 |

3.17 |

4.54 |

46.7* |

13.6 |

7.81 |

|

средними, % |

0.7 |

2.7 |

-3.2 |

7.7 |

22.6 |

11.9 |

26.7 |

21.4 |

-4.8 |

-13.6 |

7.21 |

||

|

Различия |

средними (1) |

0.08 |

0.40 |

0.39 |

2.86* |

2.75* |

1.11 |

4.20* |

3.20* |

0.59 |

0.52 |

1.61 |

1.98 |

|

дисперсиями (F) |

1.02 |

1.47 |

1.43 |

1.02 |

1.30 |

1.27 |

1.34 |

1.17 |

1.13 |

1.33 |

1.25 |

1.58 |

|

|

ИСХОДНЫМИ |

рядов по их частотам в 7 классах (%2) |

0.91 |

15.3* |

15.4* |

14.7* |

25.6* |

7.90 |

15.7* |

16.2* |

1.91 |

3.59 |

11.7 |

12.59 |

|

данными |

11.4 |

15.5* |

18.0* |

14.5* |

20.0* |

7.17 |

14.7* |

15.9* |

4.15 |

5.46 |

12.7 |

14.07 |

|

|

рядов по их частотам в 8 классах (%2) |

|||||||||||||

|

средними (1) |

0.17 |

0.38 |

1.16 |

2.80* |

3.69* |

1.74 |

4.45* |

3.41* |

0.93 |

1.71 |

2.04 |

||

|

Различия |

дисперсиями (F) |

1.05 |

1.43 |

1.46 |

1.01 |

1.77* |

1.16 |

1.04 |

1.03 |

1.20 |

1.15 |

1.23 |

1.58 |

|

между логарифмами |

рядов по их частотам в 7 классах (%2) |

4.63 |

18.2* |

15.7* |

12.7* |

19.1* |

7.09 |

22.7* |

9.92 |

3.30 |

9.49 |

12.2 |

12.59 |

|

данных |

рядов по их частотам в 8 классах (%2) |

1.83 |

17.7* |

18.6* |

15.3* |

23.7* |

8.02 |

20.2* |

16.2* |

4.25 |

17.5* |

14.3 |

14.07 |

|

* значение критерия превышает его стандартное критическое значение для р = 0.95 | |

|||||||||||||

Такие же направления корреляций, но несколько ослабленные, обнаружены при выяснении влияния зольности почвы на сумму всех 10 МЭ в хвое: в потомстве К она оказалась отрицательной (г = -0.20 ± 0.14), а в потомстве Е, наоборот, положительной (г = 0.23 ±0.13).

о

О

О

О

О

О

О

|

123456789 |

|

|

123456789 |

|

|

123456789 |

|

|

123456789 |

|

|

123456789 |

|

|

123456789 |

|

о

|

Мп* |

|

|

123456789 |

О

О

О

Ti*

р**

Си**

Ва**

О

Sr**

О

Pbh*

Классы ряда распределения

Рис. 3. Ряды распределения частот значений содержания микроэлементов в хвое в потомстве естественных популяций (слева) и в потомстве из культур (справа):

* достоверные различия в частотах в классах рядов распределения; ** достоверные различия в средних и в частотах в классах рядов распределения

Таким образом, морфологические отличия це-нопопуляций из культур Теплоухова. имевших больше признаков от ели европейской, в сравнении с таковыми в естественных популяциях, где деревья имели больше признаков ели сибирской [Рогозин. Разин. 2012; Рогозин. 2013]. имеют свое

«химическое» продолжение. Хвоя потомства из культур имеет меньшую зольность и достоверные отличия по частотам в классах рядов распределения значений элементов Мп. Ti. РЬ. она имеет достоверно меньшую зольность хвои и она меньше накапливает Р. Си. Ba. Sr в сравнении с хвоей в потомстве из естественных популяций.

20 ■

0 - ■ ■ ■ ----

Ni

20 -

Zn

О

Классы ряда распределения

Рис. 4. Ряды распределения частот значений содержания микроэлементов в хвое в потомстве естественных популяций (слева) и в потомстве из культур (справа), не имеющие достоверных различий в средних значениях и в классах рядов распределения

Зольность почвы вблизи растения. % от среднего

Рис. 5. Влияние зольности почвы вблизи растения на зольность его хвои в потомстве ели из естественных насаждений (слева) и в потомстве из культур (справа)

Заключение

Обнаружены достоверные отличия в химическом составе хвои по множеству микроэлементов и разнонаправленная реакция растений на увеличение или уменьшение их содержания в почве, свидетельствующие о существенных отличиях в физиологии потомства ели из культур Теплоухова. у которых больше признаков ели европейской, в отличие от потомства из естественных популяций, у которых больше признаков ели сибирской. Эти от личия подтверждают различия между популяциями. выявленные ранее на морфологическом уровне.

Работа выполнена за счет финансовой поддержки со стороны Министерства образования и науки России в рамках базовой части.

Список литературы Микроэлементы хвои в потомстве культур и естественных популяций ели финской

- Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998. 1024 с

- Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во МГУ, 1962. 491 с

- Коренев И.А. Продуктивность ели в связи с морфологической изменчивостью вида в подзоне южной тайги: дис.... канд. с.х. наук. Кострома, 2008. 125 с

- Методы анализа минерального вещества, применяющиеся в центральной лаборатории ПО «Уралгеология». Свердловск, 1989. 81 с

- Рогозин М.В., Разин Г.С. Лесные культуры Теплоуховых в имении Строгановых на Урале: история, законы развития, селекция ели. Пермь, 2012. 210 с

- Рогозин М.В. Изменение параметров ценопопуляций Ртш sylvestris L. и Ргевй х fennica (Regel) Кот. в онтогенезе при искусственном и естественном отборе: автореф. дис.... д-ра с.х. наук. Пермь, 2013. 47 с

- Тараканов В.В. и др. Элементный состав хвои в разных клонах сосны обыкновенной//Лесоведение. 2007. № 1. С. 28-35