Микроэлементы в донных отложениях Баренцева моря на стандартном разрезе "Кольский меридиан"

Автор: Лаптева Анна Михайловна, Плотицына Наталья Федоровна

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Океанология

Статья в выпуске: 1-2 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Исследованы уровни содержания следовых металлов (Cu, Zn, Ni, Cr, Mn, Co, Pb, Cd, Hg) и мышьяка (As) в пробах донных отложений Баренцева моря на восьми станциях стандартного разреза "Кольский меридиан". Микроэлементы определялись на атомно-абсорбционном спектрофотометре АА-6800 с ртутно-гидридной приставкой HVG-1 фирмы Shimadzu (Япония) методами пламенной (ацетилен - воздух) и электротермической атомизации. К распространенным и очень токсичным микроэлементам относятся Pb, Cd, As и Hg. Считается, что 90 % свинца, 70-80 % кадмия и мышьяка, более 30 % ртути в атмосфере имеют антропогенное происхождение, причем выбросы этих элементов в атмосферу практически полностью производятся в Северном полушарии. Основными источниками их поступления в Баренцево море являются воды Северо-Атлантического течения и крупномасштабный атмосферный перенос из промышленно развитой Центральной Европы. Пространственное распределение содержания микроэлементов, как правило, хорошо согласуется с гранулометрическим составом донных отложений и содержанием в них органического углерода. Содержание большинства перечисленных микроэлементов в пробах донных отложений на разрезе "Кольский меридиан" по норвежской классификации соответствовало фоновым уровням за исключением Ni, Cr и As. Их содержание в донных отложениях на некоторых станциях соответствовало критериям "незначительное" и "умеренное" загрязнение. Полученные результаты подтверждают незначительные уровни загрязнения донных отложений некоторыми микроэлементами. На состояние запасов промысловых видов водных биологических ресурсов наблюдаемые уровни загрязнения донных отложений в исследованных районах Баренцева моря существенного влияния не окажут.

Баренцево море, стандартный разрез "кольский меридиан", донные отложения, микроэлементы, фоновые уровни, незначительное и умеренное загрязнение

Короткий адрес: https://sciup.org/14294988

IDR: 14294988 | УДК: 628.394.17:546(268.45) | DOI: 10.21443/1560-9278-2017-20-1/2-242-251

Текст научной статьи Микроэлементы в донных отложениях Баренцева моря на стандартном разрезе "Кольский меридиан"

Тяжелые металлы по токсикологическим оценкам стресс-индексов занимают второе место среди загрязняющих веществ, уступая только хлорированным углеводородам. К числу распространенных и весьма токсичных металлов в первую очередь относятся ртуть, кадмий, свинец, а также другие так называемые следовые элементы, например мышьяк. Обогащение донных отложений следовыми металлами и другими микроэлементами происходит за счет следующих процессов: а) погружения на дно взвешенных частиц, б) сорбции микроэлементов из воды при ее контакте с донными отложениями. Наиболее важным процессом является седиментация взвеси [1].

Донные отложения (ДО) являются важной составляющей водных экосистем, где аккумулируется большая часть органических и неорганических веществ, в том числе наиболее опасных и токсичных. При определенных условиях, приводящих к изменению гидродинамической обстановки, состава и свойств воды и других факторов, они могут стать источником вторичного загрязнения водных масс. Информация о состоянии водных объектов, анализируемая без учета сведений о загрязненности ДО, может привести к ошибочным выводам 1 .

Материалы и методы

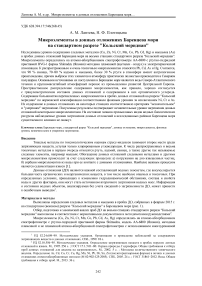

Выполнены определения следовых металлов и мышьяка в пробах ДО, собранных в феврале 2015 г. на стандартном (вековом) разрезе "Кольский меридиан" в Баренцевом море (рис. 1).

Отбор, подготовка и химический анализ проб ДО на восьми станциях стандартного разреза "Кольский меридиан" выполнены в соответствии с нормативными документами и методическими руководствами 2 .

Микроэлементы (Cu, Zn, Ni, Cr, Mn, Co, Pb, Cd, As, Hg) определялись на атомно-абсорбционном спектрофотометре с ртутно-гидридной приставкой фирмы Shimadzu, модель АА-6800 (Япония), методами пламенной и не пламенной атомно-абсорбционной спектрофотометрии с использованием многоуровневой калибровки тестовыми смесями, приготовленными из аттестованных стандартных растворов микроэлементов фирмы Sigma-Aldrich (США).

Суммарное содержание химических элементов в ДО складывается из литогенной (элементы, содержащиеся в кристаллических решетках терригенных минералов) и гидрогенной (прошедшей стадию растворения и накапливающейся в донных отложениях в виде сорбированного комплекса) составляющих. Учитывая то, что литогенная составляющая не содержит загрязняющих веществ, для анализа использовали только гидрогенную часть, предварительно выделив ее посредством "мокрой" минерализации азотной кислотой с перекисью водорода в микроволновой системе пробоподготовки МС-6 (НТФ "Вольта", Санкт-Петербург, Россия).

Рис. 1. Станции отбора проб донных отложений на стандартном разрезе "Кольский меридиан" в Баренцевом море

Fig. 1. Stations sampling of bottom sediments on the standard section "Kola Meridian" in the Barents Sea

Для внутреннего контроля качества аналитических работ использовались сертифицированные стандартные образцы: MESS-3 (следовые металлы в ДО моря Бофорта) NRC, Канада и PACS-2 (тяжелые металлы в ДО гавани) NRC, Канада. Межлабораторные сравнительные испытания проводились с норвежскими институтами NIVA, Akvaplan-niva, NILU, а также cо Всероссийским НИИ метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ), Санкт-Петербургским научно-исследовательским центром экологической безопасности РАН, ГУ НПО "Тайфун" Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (г. Обнинск).

В России отсутствуют нормативы содержания загрязняющих веществ в морских ДО, поэтому для оценки степени их загрязненности было использовано норвежское руководство по классификации качества окружающей среды в фиордах и прибрежных водах [2]. Кроме норвежского руководства использовались также значения содержания следовых металлов в морских ДО по литературным и собственным данным [1; 3–6].

Результаты и обсуждение

В процессе жизнедеятельности многие морские организмы оказывают значительное воздействие на ДО. Это воздействие проявляется многообразно: 1) в участии в процессах седиментогенеза; 2) в перемешивании поверхностного слоя отложений; 3) в эрозии дна; 4) в транспортировке песчано-глинистого материала. В Баренцевом море наиболее широко распространены терригенные осадки, состоящие из твердых минеральных частиц различной крупности. Характерной особенностью современных ДО является изменение их цвета по акватории моря. На западе и юге преобладает зеленовато-серый цвет. Обычно зеленовато-серые мелкоалевритовые илы пронизаны многочисленными ходами зарывающихся в грунт донных организмов [7]. Скорость отложения современных осадков Баренцева моря около 0,04 мм в год. В гранулометрическом составе ДО алевриты (фракция 0,1–0,01 мм) занимают преобладающее положение и распространены довольно широко. Основная часть алевритового материала представлена крупным алевритом, содержание которого составляет 70–90 % от алевритовой фракции [8]. На ст. 2 стандартного разреза "Кольский меридиан" донные отложения представлены илистым песком, на ст. 3-9 – песчанистым и глинистым илами в большинстве своем зеленовато-серого цвета (рис. 1).

В верхнем слое исследованных ДО содержание меди варьировало в широком диапазоне от 9,95 до 27,5 при среднем значении 25,0 ± 13,3 мкг/г сухой массы. Наименьшее содержание характерно для илистого песка – 9,95 мкг/г сухой массы (ст. 2). В песчанистом и глинистом илах зеленовато-серого цвета (ст. 6-9) содержание меди было значительно выше и изменялось от 21,5 до 27,5 мкг/г сухой массы. Эти величины отражают условия накопления меди в ДО различного генетического типа. По нашим данным среднее содержание меди в ДО открытых районов Баренцева моря составляло 15,8 мкг/г сухой массы при интервале колебаний от 5,30 до 31,2 мкг/г сухой массы [5; 6]. Следовательно, содержание меди в ДО на станциях стандартного разреза "Кольский меридиан" хорошо укладывается в указанный интервал колебаний. По классификации Норвежского государственного агентства по охране окружающей среды (SFT) величины содержания меди в исследованных ДО соответствовали фоновому уровню (< 35 мкг/г сухой массы) [2].

В ДО на разрезе "Кольский меридиан" содержание цинка изменялось от 41,4 до 91,7 при среднем значении 69,2 ± 16,2 мкг/г сухой массы. Наименьшее содержание характерно для илистого песка на ст. 2. В песчанистом и глинистом илах на ст. 3-9 содержание цинка варьировало от 70,4 до 91,7 мкг/г сухой массы. По норвежской классификации величины содержания цинка в ДО на стандартном разрезе "Кольский меридиан" соответствовали фоновому уровню (< 150 мкг/г сухой массы) [2].

Современное антропогенное поступление никеля в окружающую среду на 180 % превышает природное. Основным источником попадания данного металла в окружающую среду является сжигание дизельного топлива, что составляет 57 % общего антропогенного поступления. Около 25 % поступает при получении никеля и его промышленном использовании. В XX в. около 1 млн т никеля рассеялось в окружающей среде в результате промышленной деятельности человека [4].

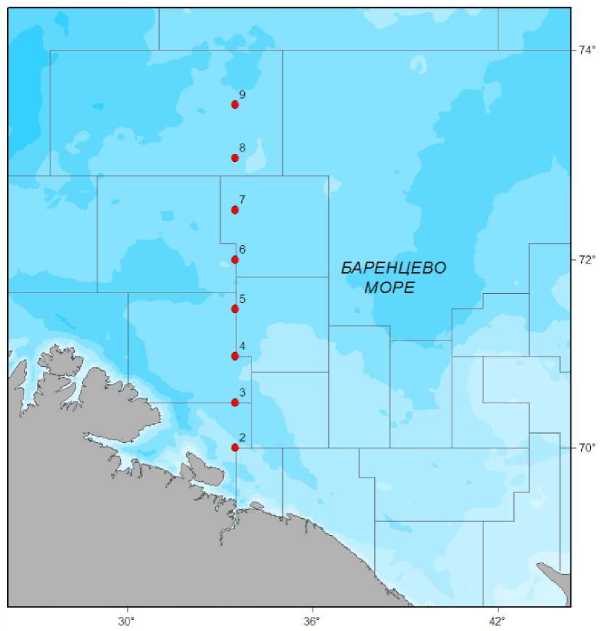

В исследованных ДО содержание никеля изменялось от 16,7 до 51,0 при среднем значении 37,1 ± 10,7 мкг/г сухой массы. Наименьшее содержание никеля характерно для илистого песка – 16,7 мкг/г сухой массы (ст. 2). В песчанистом и глинистом илах (ст. 3, 8, 9) содержание данного металла было значительно выше и варьировало от 46,0 до 51,0 мкг/г сухой массы. Эти величины отражают условия накопления никеля в ДО различного генетического типа. По норвежской классификации величины содержания никеля в верхнем слое ДО Финмаркенской банки (ст. 3, 4, 5) и Мурманского языка (ст. 6) соответствовали критерию "незначительное загрязнение" (30–46 мкг/г сухой массы), а в ДО Центрального плато (ст. 7) и Демидовской банки (ст. 8, 9) – "умеренное загрязнение" (46–120 мкг/г сухой массы) [2]. По нашим данным среднее содержание никеля в ДО открытых районов Баренцева моря составляло 22,7 мкг/г сухой массы при интервале колебаний от 9,6 до 41,3 мкг/г сухой массы [5; 6].

Распределение никеля в ДО Баренцева моря на стандартном разрезе "Кольский меридиан" представлено на рис. 2.

В настоящее время установлено повышение содержания хрома в морских ДО за счет антропогенных источников. Металлургия, огнеупорные материалы и химическая промышленность – главные области использования хрома, их относительные доли в общем потреблении хрома составили в последнее десятилетие 58, 21 и 21 % соответственно. Для производства нержавеющей стали, красителей, химикатов, хромирования металлических изделий используются огромные количества хромитовых руд. Обогащение ДО хромом коррелирует с поступлением золы из различных источников – от сжигания нефти, угля и древесины [4].

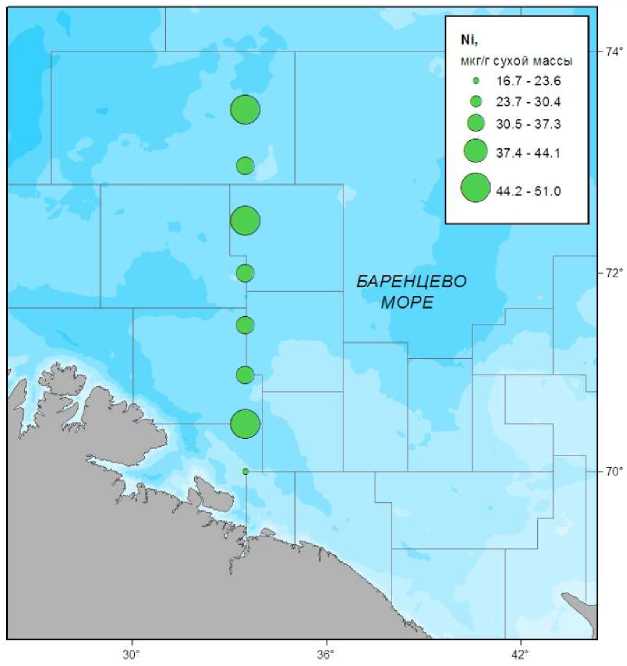

В ДО на станциях стандартного разреза "Кольский меридиан" содержание общего хрома изменялось от 36,9 до 114 при среднем значении 86,4 ± 23,2 мкг/г сухой массы. В Баренцево море хром поступает главным образом с атлантическими водами и в результате крупномасштабного атмосферного переноса из промышленно развитой Центральной Европы. Наименьшее содержание хрома характерно для илистого песка – 36,9 мкг/г сухой массы (ст. 2). В песчанистом и глинистом илах (ст. 3, 5-9) содержание данного металла было значительно выше и варьировало от 88,8 до 114 мкг/г сухой массы. Эти величины отражают условия накопления хрома в ДО различного генетического типа. По норвежской классификации значения содержания хрома в верхнем слое ДО Финмаркенской банки (ст. 3, 5), Мурманского языка (ст. 6), Центрального плато (ст. 7) и Демидовской банки (ст. 8, 9) соответствовали критерию "незначительное загрязнение" (70–560 мкг/г сухой массы) [2]. По нашим данным среднее содержание хрома в ДО открытых районов Баренцева моря составляло 42,4 мкг/г сухой массы при интервале колебаний от 8,00 до 103 мкг/г сухой массы [6].

Распределение хрома в ДО Баренцева моря на стандартном разрезе "Кольский меридиан" представлено на рис. 3.

Рис. 2. Содержание никеля в донных отложениях на станциях стандартного разреза "Кольский меридиан"

Fig. 2. The nickel content in the bottom sediments at stations of the standard section "Kola Meridian"

Рис. 3. Содержание хрома в донных отложениях на станциях стандартного разреза "Кольский меридиан" Fig. 3. The chromium content in the bottom sediments at stations of the standard section "Kola Meridian"

В верхнем слое исследованных ДО содержание марганца варьировало в широком диапазоне от 200 до 367 при среднем значении 268 ± 57 мкг/г сухой массы. Наименьшее содержание характерно для илистого песка – 200 мкг/г сухой массы (ст. 2). В песчанистом и глинистом илах зеленовато-серого цвета (ст. 3-9) содержание марганца было значительно выше и изменялось от 272 до 367 мкг/г сухой массы. Эти величины отражают условия накопления марганца в ДО различного генетического типа. По нашим данным среднее содержание марганца в ДО открытых районов Баренцева моря составляло 186 мкг/г сухой массы при интервале колебаний от 51 до 718 мкг/г сухой массы [6]. Следовательно, содержание марганца в ДО на станциях стандартного разреза "Кольский меридиан" хорошо укладывается в указанный интервал колебаний. Для расчета коэффициентов корреляции содержания марганца с другими микроэлементами в исследованных ДО использовали шкалу Харрингтона [9]. Выявлена средняя степень близости коэффициента корреляции (r) марганца с Zn, Cu и Ni (r = 0,61).

Содержание кобальта в ДО на разрезе "Кольский меридиан" изменялось в диапазоне от 7,00 до 17,9 и составляло 14,7 ± 3,4 мкг/г сухой массы. Наименьшее содержание характерно для илистого песка – 7,00 мкг/г сухой массы (ст. 2). В песчанистом и глинистом илах серовато-зеленого цвета (ст. 3-9) содержание кобальта было на порядок выше и варьировало от 13,1 до 17,9 мкг/г сухой массы. По нашим данным в ДО открытых районов Баренцева моря содержание кобальта изменялось от 5,10 до 30,0 мкг/г сухой массы [5]. Полученные результаты хорошо укладываются в указанный интервал колебаний. По норвежской классификации содержание марганца и кобальта в морских ДО не нормируется и, вероятно, отражает фоновый уровень.

Как уже упоминалось, к числу распространенных и весьма токсичных микроэлементов в первую очередь относятся свинец, кадмий, мышьяк и ртуть. Считается, что 90 % свинца, 70–80 % кадмия и мышьяка, более 30 % ртути в атмосфере имеют антропогенное происхождение, причем антропогенные выбросы этих микроэлементов в атмосферу практически полностью производятся в Северном полушарии [3]. Основными источниками их поступления в Баренцево море являются воды Северо-Атлантического течения и крупномасштабный атмосферный перенос из промышленно развитой Центральной Европы.

Антропогенное поступление свинца в атмосферу значительно превышает природное. При сжигании нефти и бензина в окружающую среду поступает не менее 50 % всего антропогенного выброса свинца, что является главной составляющей в глобальном цикле данного элемента. Несмотря на то, что горнодобывающая промышленность является одним из наиболее важных источников поступления свинца на земную поверхность, для морских экосистем большее значение имеет атмосферное поступление. Интенсивность сорбции свинца ДО зависит от особенностей их гранулометрического состава и содержания органического вещества [4]. В верхнем слое исследованных ДО содержание свинца варьировало в широком диапазоне от 6,50 до 22,0 при среднем значении 18,0 ± 4,5 мкг/г сухой массы. Наименьшее содержание характерно для илистого песка – 6,50 мкг/г сухой массы (ст. 2). В песчанистом и глинистом илах зеленовато-серого цвета (ст. 3-9) содержание свинца было значительно выше и изменялось от 18,3 до 22,0 мкг/г сухой массы. Эти величины отражают условия накопления свинца в ДО различного генетического типа.

По нашим данным среднее содержание свинца в ДО открытых районов Баренцева моря составляло 15,5 мкг/г сухой массы при интервале колебаний от 3,30 до 30,0 мкг/г сухой [6]. Следовательно, содержание свинца в ДО на станциях стандартного разреза "Кольский меридиан" хорошо укладывается в указанный интервал колебаний. По норвежской классификации величины содержания свинца в исследованных ДО соответствовали фоновому уровню (< 30 мкг/г сухой массы) [2].

Кадмий, как правило, присутствует вместе с цинком в карбонатных и сульфидных рудах. Его получают также в виде побочного продукта при рафинировании других металлов. Поэтому человеческое общество, получая такие металлы, как медь, свинец и цинк в течение нескольких столетий, непроизвольно загрязняло окружающую среду кадмием. Кадмий и его соединения все шире используются в разнообразных промышленных изделиях и процессах, вследствие чего его производство заметно растет [4].

В верхнем слое исследованных ДО содержание кадмия варьировало в диапазоне от 0,02 до 0,13 при среднем значении 0,05 ± 0,03 мкг/г сухой массы. При очень низких количественных показателях кадмия в ДО на разрезе "Кольский меридиан" сложно выявить зависимость его содержания от гранулометрического состава. Наименьшее содержание определялось как в илистом песке (ст. 2), так и в илах зеленовато-серого цвета (ст. 3-6). По нашим данным содержание кадмия в ДО открытых районов Баренцева моря изменялось от 0,01 до 0,17 мкг/г сухой массы [5]. Следовательно, содержание кадмия в ДО на станциях стандартного разреза "Кольский меридиан" хорошо укладывается в указанный интервал колебаний. По норвежской классификации величины содержания кадмия в исследованных ДО соответствовали фоновому уровню (< 0,25 мкг/г сухой массы) [2].

Мышьяк широко распространен в окружающей среде. Он образует множество неорганических и органических соединений, которые обладают различной токсичностью по отношению к водным организмам. Это обусловлено разнообразием физико-химических свойств соединений мышьяка в различных валентных состояниях. Его антропогенными источниками являются пестициды, медикаменты, уголь, нефть, моющие средства. Еще один весьма важный источник мышьяка в атмосфере – сжигание ископаемого топлива [4].

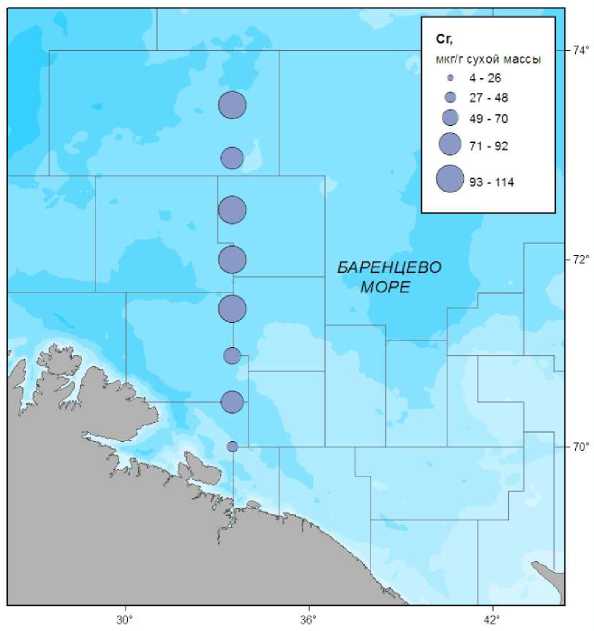

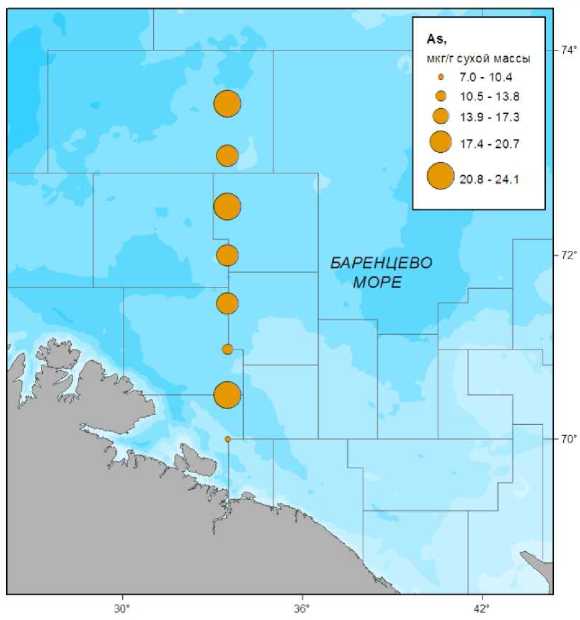

Распределение мышьяка в ДО Баренцева моря на стандартном разрезе "Кольский меридиан" представлено на рис. 4.

Рис. 4. Содержание мышьяка в донных отложениях на станциях стандартного разреза "Кольский меридиан" Fig. 4. The arsenic content in the bottom sediments at stations of the standard section "Kola Meridian"

В исследованных ДО содержание мышьяка изменялось от 7,01 до 24,1 при среднем значении 18,4 ± 5,4 мкг/г сухой массы. Наименьшее содержание мышьяка характерно для илистого песка – 7,01 мкг/г сухой массы (ст. 2). В песчанистом и глинистом илах (ст. 3-9) содержание данного микроэлемента было значительно выше и варьировало от 12,8 до 24,1 мкг/г сухой массы. Эти величины отражают условия накопления мышьяка в ДО различного генетического типа. По норвежской классификации величины содержания мышьяка в верхнем слое ДО Финмаркенской банки (ст. 3, 5), Центрального плато (ст. 7) и Демидовской банки (ст. 9) соответствовали критерию "незначительное загрязнение" (20–52 мкг/г сухой массы). Содержание мышьяка в ДО на ст. 2, 4, 6 и 8 соответствовало фоновому уровню (< 20 мкг/г сухой массы) [2]. По нашим данным среднее содержание мышьяка в ДО открытых районов Баренцева моря составляло 13,6 при интервале колебаний от 2,30 до 36,9 мкг/г сухой массы [6]. Между содержанием мышьяка в ДО и уменьшением размера их частиц наблюдается положительная корреляция. Сорбция мышьяка органическим веществом ДО играет меньшую роль, нежели сорбция других микроэлементов, поскольку он не дает свободных катионов. Главные компоненты ДО, сорбирующие мышьяк, – это полуторные оксиды и их соединения с кремнеземом, присутствующие в виде частиц различного размера (глина, алеврит, песок). В незагрязненных ДО содержание мышьяка обычно составляет от 5 до 15 мкг/г сухой массы [4].

Количество ртути, поступившее в окружающую среду в XX в. в результате антропогенной деятельности, почти в 10 раз превышает расчетное природное поступление. Использование и последующая ликвидация ртутьсодержащих приборов являются главными техногенными источниками поступления ртути в окружающую среду. Сжигание городских отходов также увеличивает поступление ртути в атмосферу. Увеличивающееся сжигание природного топлива и обработка различных материалов будут сохранять выброс ртути на земную поверхность и в атмосферу на относительно высоком уровне. Темпы сорбции ртути зависят главным образом от физико-химических характеристик ДО. Интенсивность сорбции ртути ДО коррелировала с такими факторами, как содержание органического вещества и размеры частиц. Для песчаных ДО эффективная глубина поглощения ртути была менее 1 мм [4].

В верхнем слое исследованных ДО содержание ртути варьировало в диапазоне от 0,010 до 0,088 при среднем значении 0,042 ± 0,027 мкг/г сухой массы. Наименьшее содержание характерно для илистого песка – 0,010 мкг/г сухой массы (ст. 2). В песчанистом и глинистом илах зеленовато-серого цвета (ст. 5-9) содержание ртути было значительно выше и изменялось от 0,043 до 0,088 мкг/г сухой массы. Эти величины отражают условия накопления ртути в ДО различного генетического типа. По нашим данным среднее содержание ртути в ДО открытых районов Баренцева моря составляло 0,07 мкг/г сухой массы при интервале колебаний от 0,010 до 0,15 мкг/г сухой массы [6]. Следовательно, содержание ртути в ДО на станциях стандартного разреза "Кольский меридиан" хорошо укладывается в указанный интервал колебаний. По классификации Норвежского государственного агентства по охране окружающей среды (SFT), величины содержания ртути в исследованных ДО соответствовали фоновому уровню (< 0,15 мкг/г сухой массы) [2].

Населяя поверхностный слой ДО бентосные организмы ведут энергичную жизнедеятельность, участвуя в миграции микроэлементов в процессе диагенеза ДО. Обилие в них останков минеральных скелетов и детрита играет огромную роль в биоаккумуляции микроэлементов. Например, в баренцевоморских губках максимальное содержание меди составляло 14,7 мкг/г сырой массы, цинка – 70,0, никеля – 39,0, хрома – 4,20, марганца – 92,0, кобальта – 3,00, кадмия – 2,40 мкг/г сырой массы [10]. Более выраженные различия в содержании микроэлементов наблюдались в теле сидячих седентарных (трубкоживущих) полихет Spiochaetopterus typicus, которые образуют массовые скопления на дне Баренцева моря. Так, в теле этих полихет максимальное содержание цинка достигало 39,0, никеля – 20,0, хрома – 14,0, марганца – 54,0, мышьяка – 26,0 мкг/г сырой массы [11]. Максимальное содержание отдельных микроэлементов обнаружено в теле и других донных беспозвоночных Баренцева моря. Например, содержание марганца достигало в морских звездах 10,0 мкг/г сырой массы, в офиурах – 11,0, в морских перьях – 26,0, во мшанках – 118 мкг/г сырой массы. Содержание цинка в морских перьях составляло – 15,0 мкг/г сырой массы, в актиниях – 20,0, в гидроидах – 26,0, в офиурах – 44,0, в морских звездах – 110 мкг/г сырой массы. Содержание никеля в гидроидах достигало 12,0, в офиурах – 44,0 мкг/г сырой массы, а содержание мышьяка в офиурах – 6,00, во мшанках – 8,00, в морских звездах – 12,0, в гидроидах – 18,0 мкг/г сырой массы [12].

Интенсивность сорбции тяжелых металлов и мышьяка морскими ДО на разрезе "Кольский меридиан" зависела не только от гранулометрического состава, но и от содержания в них органического углерода. Минимальное содержание Cu, Zn, Ni, Cr, Mn, Co, Pb, Cd, As и Hg определено в илистом песке на ст. 2, где фракция < 0,063 мм составляла всего 26 %, и содержание органического углерода было 0,40 %, а максимальное – в ДО на ст. 7-9, представленных глинистыми илами, тонкозернистая фракция которых (< 0,063 мм) составляла 50–70 %, и содержание органического углерода – 1,50–1,90 %.

Заключение

Исследованы уровни содержания Cu, Zn, Ni, Cr, Mn, Co, Pb, Cd, As и Hg в пробах ДО Баренцева моря на стандартном (вековом) разрезе "Кольский меридиан". Изменчивость содержания следовых металлов обусловлена как естественными физико-географическими факторами, так и антропогенным влиянием. Пространственное распределение содержания микроэлементов, как правило, хорошо согласуется с гранулометрическим составом ДО и содержанием в них органического углерода. Содержание большинства перечисленных микроэлементов в пробах ДО на разрезе "Кольский меридиан" по норвежской классификации соответствовало фоновым уровням за исключением Ni, Cr и As. Их содержание в ДО на некоторых станциях соответствовало критериям "незначительное" и "умеренное" загрязнение. Полученные результаты подтверждают незначительные уровни загрязнения ДО некоторыми микроэлементами. На состояние запасов промысловых видов водных биологических ресурсов наблюдаемые уровни загрязнения ДО в исследованных районах Баренцева моря существенного влияния не окажут.

Список литературы Микроэлементы в донных отложениях Баренцева моря на стандартном разрезе "Кольский меридиан"

- Израэль Ю. А., Цыбань А. В. Антропогенная экология океана. М.: Флинта: Наука, 2009. 529 с.

- Bakke T. Veileder for klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann -Revisjon av klassifisering av metaller og organiske miljøgifter i vann og sedimenter//SFT Veiledning, TA 2229/2007. 12 s. (in Norwegian).

- Мониторинг фонового загрязнения природных сред/под ред. Ю. А. Израэля, Ф. Я. Ровинского. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. Вып. 3. 256 с.

- Мур Дж., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах: контроль и оценка влияния: пер. с англ. М.: Мир, 1987. 288 с.

- Жилин А. Ю., Плотицына Н. Ф. Характеристика состояния загрязнения элементов экосистемы Баренцева моря в 2012 г.//Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, промысловое и техническое использование: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф., Петропавловск-Камчатский, 18-22 марта 2013 г. Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2013. С. 156-160.

- Жилин А. Ю., Плотицына Н. Ф. Мониторинг загрязняющих веществ в воде и донных осадках Баренцева моря//Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, промысловое и техническое использование: материалы VI Всерос. науч.-практ. конф., Петропавловск-Камчатский, 24-26 марта 2015 г. Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2015. Ч. 1. С. 60-64.

- Тарасов Г. А. Типы донных отложений и их распределение//Жизнь и условия ее существования в пелагиали Баренцева моря. Апатиты: КФ АН СССР, 1985. С. 14-18.

- Кленова М. В. Геология Баренцева моря. М.: Изд-во АН СССР, 1960. 366 с.

- Белозерова Р. Х., Шабанова А. В. Разработка методики оценки и сравнения уровня загрязненности городских водоемов с использованием шкалы Харрингтона//Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2011. № 4. С. 366-377.

- Биогеохимия океана/под ред. А. С. Монина, А. П. Лисицина. М.: Наука, 1983. 368 с.

- Лаптева А. М. Содержание микроэлементов в органах и тканях камчатского краба (Paralithodes camtschaticus) Баренцева моря//Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, промысловое и техническое использование: материалы V Всерос. науч.-практ. конф., Петропавловск-Камчатский, 25-27 марта 2014 г. Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2014. Ч. 1. С. 191-195.

- Лаптева А. М. Микроэлементы в беспозвоночных Баренцева моря//Природные ресурсы, их современное состояние, охрана, промысловое и техническое использование: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф., Петропавловск-Камчатский, 18-22 марта 2013 г. Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2013. С. 178-183.