Микроморфологическая характеристика поверхности листьев Rosaceae: сканирующая электронная микросокпия (криоСЭМ)

Автор: Т.Х. Кумахова, А.В. Бабоша, А.С. Рябченко

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 6 (77), 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования микроморфологии поверхности листьев некоторых представителей Rosaceae. Продемонстрированы уникальные возможности современных электронно-микроскопических методов, в частности криоСЭМ для проведения мониторинга с целью выявления роли поверхностных структур при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды.

КриоСЭМ, микротяжи, складчатый микрорельеф, устьица, эпидерма, Rosaceae.

Короткий адрес: https://sciup.org/148322506

IDR: 148322506 | УДК: 574.2:58.02:581.1

Текст научной статьи Микроморфологическая характеристика поверхности листьев Rosaceae: сканирующая электронная микросокпия (криоСЭМ)

Изучение микроморфологии поверхности с целью расширения представления о морфофункциональных особенностях эпидермальной ткани относится к числу актуальных направлений современной биологии растений. Еще в начале XX в. возможности для исследования микроструктурной организации и микроскульптуры поверхностных тканей растений были весьма ограничены, поскольку основным методом исследования была световая микроскопия. Качественный скачок в этих исследованиях произошел после изобретения сканирующего электронного микроскопа (СЭМ), обладающего высокой разрешающей способностью [3, 4, 5, 7, 9]. Использование современных электронномикроскопических методов, в том числе криоСЭМ, позволило значительно глубже проникнуть в особенности микроструктурной организации эпидермальной ткани и полнее охарактеризовать ее функциональное значение. Следует отметить, что к настоящему времени накоплен значительный материал, который расширил представления о полифункциональности эпидермы. Имеются данные о механизмах образования микроморфологических признаков в онтогенезе, об их таксономическом значении на уровне вида, рода, семейства. Показано, что особенности строения микрорельефа поверхности эпидермы довольно стабильны в пределах таксона и могут быть использованы в качестве диагностических признаков в систематике растений, палеоботанике и др. Неоднократно обсуждалась связь микро-морфологических признаков поверхностных тканей с условиями произрастания растений. На данный момент остаются до конца не изученными вопросы, связанные с формированием устойчивости растений, особенно роли поверхностных структур при воздействии различных абиотических и биотических стрессоров. Между тем, эти материалы имеют не только теоретическое, но и важное прикладное значение. Например, сведения о тонкой организации поверхности культурных растений, и их дикорастущих предков, как интерфейса между растением и микобиотой будут весьма полезны в селекции для прогнозирования свойств полученных гибридов, отбора более устойчивых к патогенам форм (сортов) и их подвоев, а также мониторинга ранних стадий инфицирования и заболевания растений.

Исследования проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) – LEO – 1430 VP ( Carl Zeiss ) экспресс-методом криоСЭМ. Протокол методики подготовки образцов для исследования и получения объемного изображения на сканирующем электронном микроскопе нами подробно описано ранее [1]. Материал (зрелые листья средних размеров) отбирали из средней части кроны 3-х модельных плодовых деревьев из родов Pyrus L., Malus Mill., Cydonia Mill., Crataegus L., Mespilus L., произрастающих в Кабардино-Балкарии в условиях высотной поясности.

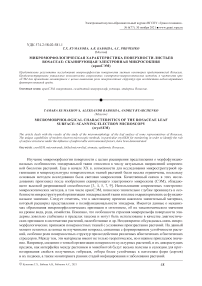

Как показали проведенные нами исследования, общими свойствами всех модельных представителей Pyrinae (Maloideae) Rosaceae [6, 8] является гипостоматность листьев и формирование кутикулярной складчатости на обеих сторонах листовой пластинки. При этом на абаксиальной стороне поверхности наблюдали два типа кутикулярных складок, ассоциированных с устьицами: в первом случае перистоматические кольца опоясывали обе замыкающие клетки целиком и от них отходили микро-тяжи, расходящиеся в радиальном направлении; во-втором – тяжи от устьиц расходились в разных направлениях, соединяя замыкающие и примыкающие к ним основные клетки эпидермы в единый структурно-функциональный комплекс (см. рис. 1). В некоторых случаях вокруг устьица бывает несколько колец (2–5 и более). По данным литературы, перистоматические кольца характерны для ксероморф-ных растений с более жесткими листьями [3]. Кольца могут располагаться либо непосредственно на стенках собственно эпидермальных клеток вокруг наружных выступов (краевые устьичные кольца), либо на самих наружных выступах (кольца выступов). Зачастую на замыкающих клетках устьиц можно наблюдать внутренние и наружные выступы – гипертрофированно развитые и смещенные наружу от устьичной щели кутикулярные выросты (сплошная оторочка), ограничивающие передний дворик.

Рис. 1. Кутикулярная складчатость в области устьиц на абаксиальной поверхности эпидермы листьев (СЭМ микрографии): 1 – Cydonia oblonga Mill. (культивар); 2 – Crataegus sanguinea Pall.; 3 – Aronia mitschurinii A. Skvorts. et Maitulina; 4 – Malus domestica Borkh. Обозначения: вв – внутренний устьичный выступ, кк – краевое устьичное кольцо, кц – концентрическое околоустьичное кольцо, мк – радиальные околоустьичные микротяжи, нв – наружный устьичный выступ, у – устьице.

По мнению некоторых исследователей, микротяжи в области устьиц возникают на побочных и примыкающих к ним основных клетках эпидермы и как бы являются выростами их клеточных сте- нок, покрытых кутикулой [3]. Наличие складок изменяет структуру и величину напряжений в наружной клеточной стенке в зоне устьиц при изменении насыщения ее водой, что приводит к повышению реактивности и эффективности работы устьиц, а также препятствует их гидропассивному открыванию. Зачастую микротяжи, пересекают несколько прилежащих к устьицам клеток основной эпидермы, образуя единый структурно-функциональный комплекс. Важную роль в этом комплексе, вероятно, играет микрорельеф поверхности, т. к. он обеспечивает межклеточные взаимодействия, влияющие, в конечном счете, на состояние устьиц. В литературе также обсуждается связь между расположением элементов микрорельефа и типом устьичного аппарата. Считается, что аномоцитному устьичному аппарату свойственна радиальная складчатость. Действительно, в наших исследованиях более мощные радиальные складки (микротяжи) сосредоточены возле крупных первичных устьиц. При этом, у основной массы устьиц встречаются концентрические перистоматические кольца, а также сочетание концентрических и радиально расходящихся складок.

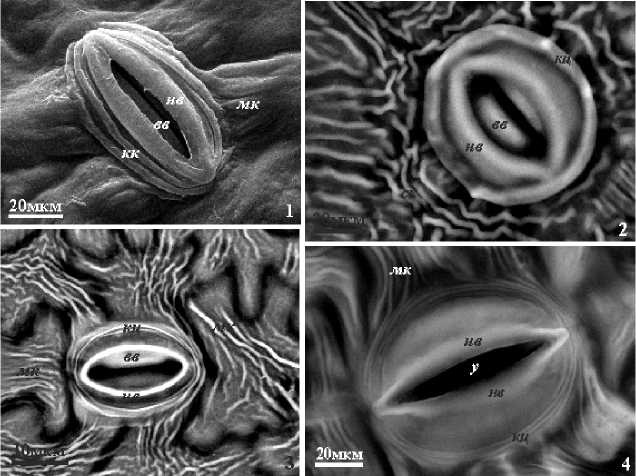

Кроме того, криоСЭМ-скрининг поверхности модельных листьев показал, что устьица являются основными наиболее доступными путями для инвазии патогенных грибов во внутренние ткани, что хорошо видно на микрографиях (см. рис. 2). При этом, у растений разных таксономических групп отличается характер распределения гиф мицелия и конидий гриба на поверхности листьев. Отмечаются родо- и видоспецифические особенности. Например, на отдельных участках поверхности листьев разных представителей Malus domestica обнаруживаются крупные скопления конидий и гиф гриба, особенно в области устьиц (см. рис. 2). На абаксиальной стороне поверхности листьев в большинстве случаев прорастание спор и внедрение ростковой трубки гриба Venturia inaegualis во внутренние ткани пластинки происходит через устьичную щель, а на адаксиальной – эти стадии чаще обнаруживаются в ячейках между крупными кутикулярными складками. Как нам представляется, в изучении эпифитной микрофлоры, особенно грибов, методы сканирующей микроскопии занимают особое место, поскольку позволяют детально исследовать их морфологию и стадии жизненного цикла (заспорение, прорастание спор, дифференциацию инфекционных структур, образование мицелия и внедрение в ткани растения-хозяина), а также вести оперативный мониторинг их биоразнообразия.

Рис. 2. Фрагменты абаксиальной поверхности листьев Rosaceae ( Malus domestica Borkh.) с патогенным грибом Venturia inaegualis (Cooke) Wint.) (СЭМ - микрографии): 1 – картина прорастания конидий гриба в устьичную щель; 2 – проникновение гиф мицелия гриба во внутренние ткани через устьичную щель. Обозначение: у – устьице. (→ гифы мицелия гриба).

В заключение следует отметить, что большинство исследователей проявляет интерес к микроморфологии поверхности эпидермы, главным образом, в поисках диагностических признаков, которые возможно будет использовать в систематике растений. Признано, что микроморфологические признаки, особенно микроорнамент кутикулы поверхности листа, играет важную роль при решении отдельных таксономических вопросов у многих групп покрытосеменных.

Список литературы Микроморфологическая характеристика поверхности листьев Rosaceae: сканирующая электронная микросокпия (криоСЭМ)

- Бабоша А.В., Рябченко А.С., Кумахова Т.Х. Новый метод визуализации микроскульптуры поверхности листьев и плодов // Ботанический журнал. 2019. Т. 104. № 11. С. 1777–1791.

- Кумахова Т.Х., Бабоша А.В. Ультраструктурная архитектоника растений: Ч 2. Микроскульптура поверхности. М.: Изд. РГАУ-МСХА, 2020.

- Паутов А.А., Сапач Ю.О., Иванова О.В. [и др.] Микрорельеф поверхности листьев цветковых растений: устьичные кольца и выступы // Ботанический журнал. 2014. Т. 99. № 6. С. 625–640.

- Chwil M. et al. Micromorphology of the epidermis and anatomical structure of the leaves of Scorzonera hispanica L. // Acta Soc. Bot. Pol. 2015. Т. 84. №. 3. P. 357–367.

- Metcalfe C.R., Chalk L. Anatomy of the dicotyledons. Oxford: Clarendon Press. VI. 1979.

- Potter D. et al. Phylogeny and classification of Rosaceae // Plant systematics and evolution. 2007. Т. 266. № 1. P. 5–43.

- Riederer M. Introduction: biology of the plant cuticle // Annual Plant Reviews. Vol. 23: Biology of the Plant Cuticle. 2006. P. 1–10.

- Takhtajan A. Flowering plants. – Springer Science & Business Media, 2009.

- Wagner P. et al. Quantitative assessment to the structural basis of water repellency in natural and technical surfaces // Journal of Experimental Botany. 2003. Т. 54. № 385. P. 1295–1303.