Микроморфология и минералогия серых лесных почв Владимирского Ополья

Автор: Карпова Д.В., Балабко П.Н., Чижикова Н.П., Бескин Л.В., Колобова Н.А., Хуснетдинова Т.И., Цымбарович П.Р., Беляева М.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 94, 2018 года.

Бесплатный доступ

Исследования проведены на серых лесных тяжелосуглинистых почвах, сформированных на лёссовидных суглинках, широко распространенных на территории Владимирского ополья. Подтверждена элювиально-иллювиальная дифференциация профиля, различная ее интенсивность, а также специфика кутан иллювиирования - тонкодисперсных глинистых и гумусово-глинистых с редкими примесями зерен скелета. Наличие грубых растительных остатков древесного происхождения, мощных гумусово-глинистых кутан иллювиирования в иллювиальных горизонтах свидетельствуют о лесном прошлом серых лесных почв Владимирского ополья. Микроморфология гумусового горизонта отражает направленность почвообразования и экологический статус почв. Основным процессом передвижения материала и дифференциации профиля является лессиваж. В илистой фракции доминируют смешанослойные образования. Преобладающими компонентами тонкой и средней пыли серых лесных почв являются слюда, кварц, К-полевые шпаты. А во фракции тонкой пыли второй гумусовый горизонт преобладающие минералы - кварц и полевой шпат. Наибольшее количество элементов питания сосредоточено в илистой и тонкопылеватой фракциях. Данными микроморфологических исследований подтвердилась концепция о том, что в современном почвообразовательном процессе серых лесных почв Владимирского ополья присутствуют признаки как лесных (наличие кутан иллювиирования), так и степных почв (муллевый тип гумуса во втором гумусовом горизонте, наличие первичных и новообразованных карбонатов).

Кутаны иллювиирования, межагрегатные поры, полигенез, микросложение

Короткий адрес: https://sciup.org/143165442

IDR: 143165442 | УДК: 631.45 | DOI: 10.19047/0136-1694-2018-94-101-123

Текст научной статьи Микроморфология и минералогия серых лесных почв Владимирского Ополья

Микроморфология серых лесных почв хорошо освещена в работах (Герасимова, и др., 1992; Парфенова, Ярилова, 1977; Семина, 1973; Счастная, 1967, 1970; Урусевская, 1963) . Микростроение серых лесных почв на песках рассматривалось Л.С. Счастной (1967, 1970) . Его особенность выражается в том, что зерна горизонта А2 полностью лишены пленок. Различия между подтипами сглажены, микростроение всех горизонтов значительно проще и более однообразно по сравнению с суглинистыми почвами. Четкие закономерности фациальных изменений морфологии трех подзональных подтипов серых лесных почв по четырем провинциям европейской территории России обоснованы Т.В. Вологжаниной (1984) большим фактическим материалом с привлечением и микроморфологиче-ского. Микроморфология серых лесных почв Мещовского ополья описана в работе И.С. Урусевской (1963) . Микростроение серых лесных почв Стародубского ополья представлено Е.В. Просяннико-вым (1995) и А.О Макеевым (2006) . Микроморфологическая диагностика и микроморфотипы почв изучены М.И. Герасимовой (1992) . Микростроение серых лесных почв Владимирского ополья приведено Д.В. Карповой (2009) . Микроморфологическая изученность серых лесных почв значительно уступает изученности их химизма (Герасимова и др., 1992) , особенно в отношении гумуса, морфологии, географических закономерностей, продуктивности. Основные черты их микростроения выявлены давно, их морфологические характеристики подтверждались и были детально представлены в “Руководстве…” (Парфенова, Ярилова, 1977) как эталонные. Описание микростроения пахотных горизонтов отмечалось в работах Bullock et al. (1985) , Stolt et al. (2010) . В работах (Герасимова, 1992; Герасимова, Хитров, 2016) поднимается вопрос о необходимости создания современного руководства по полевому описанию почв, соответствующего классификации почв России, и проблема связи классификационно-ориентированного описания с диагностическими свойствами почв (Герасимова, Хитров, 2016) .

Крайние восточные варианты серых лесных почв микроморфологически охарактеризованы Е.В. Семиной (1973) . Рассмотренные в ее работе светло-серые и серые лесные почвы Красноярской лесостепи отличаются от своих среднерусских аналогов следующими признаками: меньшей подвижностью гумусовых веществ, доказываемой слабой гумусовой прокраской кутан иллювиирования и их меньшим количеством в горизонтах, что было подтверждено анализами гумуса; относительным обилием железистых сегрегации как результата весенне-летнего надмерзлотного переувлажнения; наличием криогенных форм ориентации глинистого вещества.

Владимирское ополье представляет собой пологоволнистую равнину (высокое плато), в разной степени расчлененную эрозионной сетью и являющуюся водоразделом крупных рек (Нерль, Клязьма) (Шеин и др., 2017) .

Ополье – не просто предметная категория. Этот термин обозначает определенный ландшафтный комплекс, возникший на границе лесных зон с лесостепью (Ахромеев, 2001) . Это преимущественно дренированные территории, в пределах которых практически отсутствуют болотные массивы (Волкова, 1998) .

Существует много мнений по поводу генезиса почв опольных ландшафтов.

Цель настоящей работы – показать микроморфологические особенности генетических горизонтов серых лесных почв Владимирского ополья.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Микроморфологические исследования проведены на серых лесных тяжелосуглинистых почвах, сформированных на лёссовидных суглинках, широко распространенных на территории Владимирского ополья. Разрезы заложены в пределах траншеи, расположенной в плакорных хорошо дренируемых условиях. Минералогический состав тонкодисперсных фракций изучали в пределах почвенных профилей траншеи 1, подготовленной к III съезду Докуча-евского общества почвоведов (11–18 июля 2000 г., г. Суздаль). Почвенный покров представлен микросочетанием серых лесных оста-точно-карбонатных почв и серых лесных почв со вторым гумусовым горизонтом (ВГГ). Почвы текстурно-дифференцированы и характеризуются средне-, тяжелосуглинистым иловато-пылеватым составом верхней части профиля и легкоглинистым иловато-крупнопылеватым – нижней.

Были проведены аналитические определения: рH солевой вытяжки, обменной и гидролитической кислотности, суммы поглощенных оснований, подвижных формы Р 2 О 5 (Минеев, 2001) , гумуса методом Тюрина в модификации Никитина с использованием спектрофотометра Specol. Гранулометрический состав и анализ подфракций дробной пептизации исследованы по (Горбунов, 1978) , выделены фракции ила (<1 мкм), тонкой (1–5 мкм), средней пыли (5– 10 мкм). Ориентированные препараты фракций ила, тонкой и средней пыли исследованы рентгендифрактометрическим методом на аппаратуре фирмы Carl-Zeiss Jena (Германия). Описание микростроения серых лесных почв проведено по методикам, изложенных в работах: Методическое руководство…, Парфенова, Ярилова, 1977, по схеме описания шлифов Ж. Ступса (Герасимова и др., 2011) и по методике Э.И. Гагариной (2004) .

Полигенез серых лесных почв принимается большинством исследователей (Ахтырцев, 1979; Зонн, Карпачевский, 1964; Пар фенова, Ярилова, 1977; Семина, 1973; Ярилова и др., 1974а ; Макеев, 2006) , исходя из палеографических данных о смещениях лесной и степной зон в голоцене, существовании в морфологии профиля и химизме почв двух генетических групп. К лесным свойствам, отмечаемым в серых лесных почвах, обычно относят иллювиальный горизонт и присыпку – скелетаны, к степным – темный и достаточно мощный гумусовый горизонт, кротовины и карбонатность нижней части профиля.

Проблема полигенеза сильно усложнилась антропогенным давлением на серые лесные почвы, достаточно продолжительным и жестким.

Элементарные почвенные процессы, формирующие серые лесные почвы, представлены довольно широко, но оцениваются несколько по-разному.

Подробное описание автоморфной траншеи приведено в “Путеводителе полевых экскурсий…” 2000 г. ( Путеводитель научных полевых экскурсий, 2000 ) и более ранних работах (Chizhikova, Karpova, 2016) .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

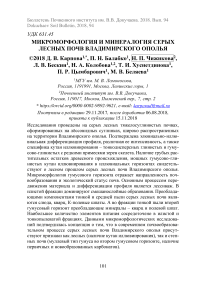

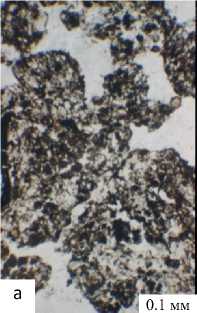

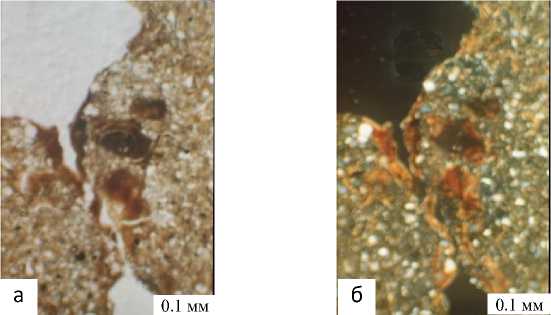

Микроморфологические исследования показали, что пахотный горизонт серых лесных почв отличается хорошей агрегирован-ностью, развитой сетью внутриагрегатных пор округло-овальной формы, гумусом типа мулль с небольшим количеством слаборазло-жившихся и обугленных растительных остатков среднего и мелкого размера (рис. 1), что подчеркивает высокие значения содержания гумуса в этом горизонте (табл. 1). Зона с черными гумонами имеет локально-округлую микрозону за счет разрушения копролитов.

Рис. 1. Микросложение пахотного горизонта (5–22 см) серой лесной почвы: а – николи ǁ , б – николи ×. Крупный растительный остаток древесного происхождения в горизонте А пах (5–22 см) серой лесной почвы, в – николи ǁ , г – николи ×.

Таблица 1. Агрохимические свойства серых лесных почв Владимирского ополья

|

Горизонт, глубина, см |

Гумус, % |

рН KCl |

P 2 O 5 |

K 2 O |

Гидролитическая кислотность |

Сумма поглощен-ных оснований (Ca+Mg) |

Ил (<0.001 мм) |

Физ. глина (<0.01 мм) |

|

мг/кг |

ммоль-экв/100 г почвы |

% |

||||||

|

А пах(А1), 0–23 |

3.52 |

6.0 |

142 |

206 |

2.6 |

24.4 |

21 |

43 |

|

А1А2, 23–33 |

2.41 |

5.6 |

121 |

173 |

2.7 |

23.5 |

27 |

47 |

|

А2В, 33–47 |

1.98 |

5.6 |

114 |

149 |

2.4 |

21.6 |

27 |

46 |

|

В1, 47–65 |

1.21 |

5.5 |

099 |

144 |

2.5 |

22.2 |

29 |

47 |

|

B2, 65–74 |

1.08 |

5.2 |

090 |

153 |

3.1 |

19.8 |

28 |

45 |

|

ВС, 74–114 |

1.06 |

5.6 |

120 |

158 |

2.6 |

22.8 |

28 |

46 |

|

C, 114–189 |

0.28 |

6.1 |

159 |

173 |

1.5 |

25.4 |

25 |

57 |

Минеральный скелет пахотного горизонта представлен большей частью округлыми зернами кварца, с незначительными примесями полевых шпатов, а также небольшими, редкими обломками мелкокристаллического кальцита и мусковита. Для горизонта характерно пылевато-плазменное элементарное микростроение и органо-минеральная гумусово-глинистая плазма основы. По его всей толще на темном буро-коричневом фоне располагаются небольшие светлые буровато-палевые пятна неправильной (в виде тонких горизонтальных слоев) формы, что говорит о постоянной и значительной припашке нижележащего горизонта.

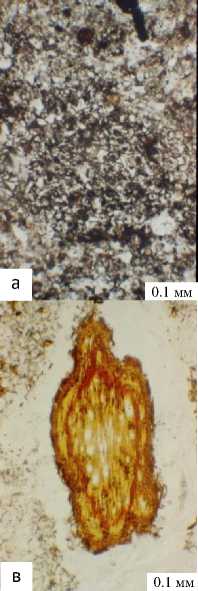

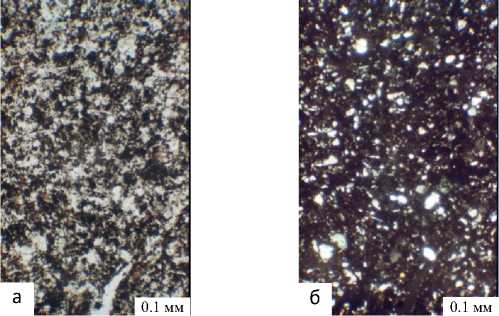

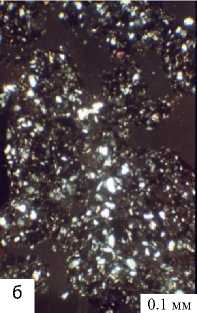

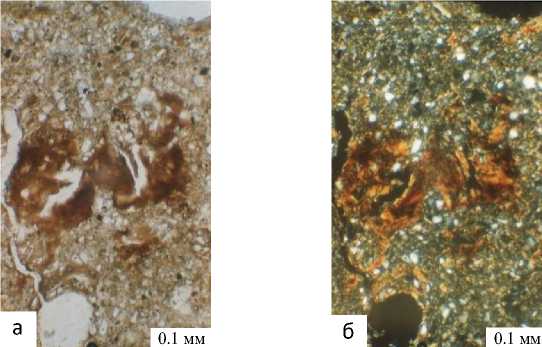

ВГГ, характерный для серых лесных почв ополий (рис. 2, 3), имеющий темно-бурую (местами до черной) окраску, однородный, изредка встречаются участки более коричневого оттенка. При скрещенных николях на темно-сером фоне пятна белого и светло-серого цвета, участки рыжевато-коричневого. Микросложение компактное, отмечается хорошая агрегированность, агрегаты угловатой округлой формы второго порядка. Пористость как внутри, так и межагрегатная; межагрегатные поры крупные, ветвистые, внутриа-грегатные поры округлой и продолговато-округлой формы, замкнутые, не сообщающиеся; стенки пор сложены плазменным материалом. Органическое вещество представлено хорошо разложившимися растительными остатками, не сохранившими свою форму,

Рис. 2. Микросложение и гумус типа мулль ВГГ (второй гумусовый горизонт) серой лесной почвы c ВГГ 15 м траншеи, ВГГ (22–39 см), а – николи ǁ , б – николи ×.

Рис. 3.

(22–39 см), а – николи ǁ , б – николи ×.

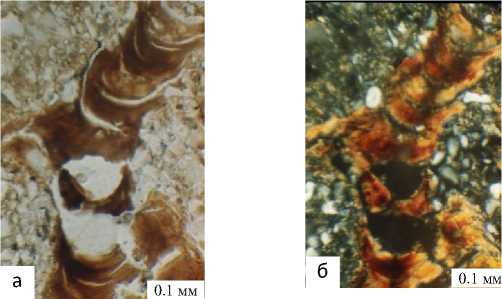

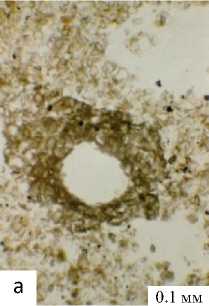

гумоны рассеянные, в скоплениях, присутствуют крупные сгустки темно-бурого и черного цвета, гумус типа мулль. Минеральный скелет представлен некрупными угловато-округлыми зернами кварца и полевых шпатов, тонкими полосками слюд. Плазма гумусово-глинистая в виде гумонов, как рассеянная, так и в скоплениях. Глинистая плазма основы сильно замаскирована гумусовым веществом. Элементарное микростроение пылевато-плазменное. Новообразования – гумусово-глинистые стяжения небольшого размера, слаборазложившиеся растительные остатки. Включения: фитолиты растительного происхождения (злаки), спикулы губок (диатомки). Облик горизонта А2В+В1t или ВА2 (иногда А2Вh) наименее постоянен и определен, поскольку зависит от соотношения в этой части профиля главных почвообразовательных процессов. Микроморфологически горизонт представляет собой сочетания микроучастков со свойствами иллювиального горизонта (мощные гумусово-глинистые кутаны иллювиирования) (рис. 4), отличаясь от обоих исходных типов микростроений заметной долей скелетан в разных положениях. В этом горизонте присутствуют гумусовожелезистые новообразования, что подчеркивает прохождение гидроморфных условий (рис. 5).

Горизонт В1t также хорошо агрегирован, агрегаты неправильной угловатой формы, 2- и 3-го порядков, имеет буровато-палевую окраску. По каналовидным порам располагаются слоистые, натечные гумусовые кутаны различного размера, описанные в работе Kooistra and Pulleman (2010) , а также скелетаны. Состав скелета преимущественно кварц-полевошпатовый, с примесью слюд,

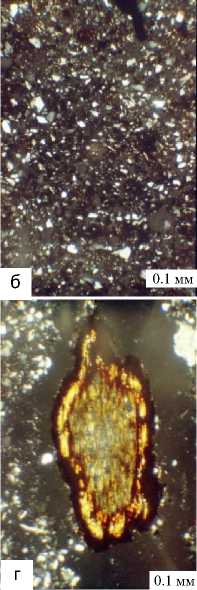

Рис. 4. Кутаны иллювиирования в горизонте А2В+В1t (42–59 см) серой лесной почвы, а – николи ǁ , б – николи ×.

Рис. 5. Гумусово-железистые новообразования в горизонте А2В+В1t (42– 59 см) серой лесной почвы: а – николи ǁ , б – николи ×.

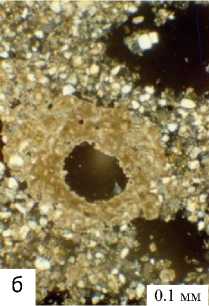

Рис. 6. Гумусово-глинистая кутана в поре, частично вовлеченная в основную почвенную массу серой лесной почвы, горизонт В2t (79–96 см), а – николи ×, б – николи ǁ .

хлорита и незначительной примесью зерен кальцита мелкого и среднего размера, в основном округлой формы. Плазма – глинистая, чешуйчато-волокнистая, буровато-палевая.

Рис. 7. Кутаны иллювиирования в горизонт В2t (79–96 см) серой лесной почвы слюд, хлорита и незначительной примесью зерен кальцита мелкого и среднего размера, в основном округлой формы. Плазма – глинистая, чешуйчато-волокнистая, буровато-палевая, а – николи ǁ, б – николи × .

Рис. 8

лесной почвы горизонта В2t (79–96 см), а – николи ǁ , б – николи ×.

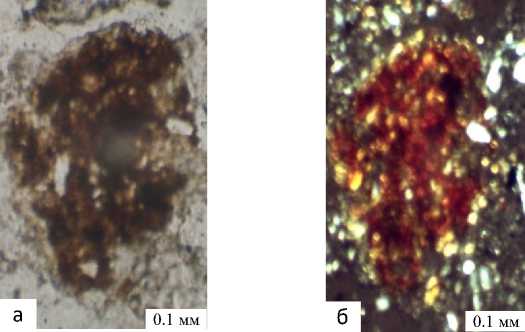

Горизонт В2t в целом аналогичен В1t, за исключением того, что для этого горизонта характерно наличие гумусово-глинистых кутан в порах и их фрагментов в основной почвенной массе (рис. 6, 7), а также большее количество обломков кальцита и вторично образованные карбонатные зерна (рис. 8).

Содержание иллювиированных глин в горизонте В2t достигает 10–15%. Глинистые натеки имеют преимущественно гумусово-глинистый состав, они заполняют дренирующие поры, нередко в основной почвенной массе присутствуют фрагменты глинистых натеков. В гумусовых горизонтах присутствуют крупные фрагменты обугленных растительных тканей c сохранившимся клеточным строением. Что подчеркивает низкие значения содержания гумуса.

Таким образом, подтверждена иллювиальная дифференциация профиля, различная ее интенсивность в подзональных подтипах, а также специфика кутан иллювиирования – тонкодисперсных глинистых и гумусово-глинистых с редкими примесями скелетных. Аргументами в пользу гидроморфности служат марганцево-железистые сегрегации и конкреции, отмечаемые в серых лесных почвах рядом исследователей (Ярилова и др. 1974б; Зайдельман, Рыдкин, 2003) .

В почвах Владимирского ополья содержание гумуса колебалось от 2 до 5% в зависимости от генетических особенностей и положения на различных элементах микрорельефа (Карпова, 2009) . Это соответствует низкому и среднему уровню обеспеченности (Минеев, 1990) .

Распределение подвижного фосфора по генетическим горизонтам равномерное. В горизонтах А пах содержание фосфора колеблется от 60 до 397 мг/кг почвы (от низкого до очень высокого уровня обеспеченности по Минееву).

Распределение обменного калия по генетическим горизонтам во Владимирском ополье равномерное и меняется от повышенного до очень высокого уровня обеспеченности (Минеев, 1990) . Варьирование в горизонте А пах от 137 до 312 мг/кг почвы.

Значения рН солевой вытяжки для Владимирского ополья колеблются в верхнем горизонте А пах от 4.9 до 6.9. В горизонте С от 4.6 до 7.8. Значения гидролитической кислотности (Нг) уменьшаются с глубиной. Высокие значения Нг наблюдаются в верхних горизонтах целинной серой лесной почвы.

Больших различий в гранулометрическом составе изученных почв не обнаружено (Карпова, 2009). Значения процентного содержания ила и физической глины в здесь напрямую связано с присутствием глинистых кутан.

Высокие значения суммы поглощенных оснований (Ca+Mg) в нижних горизонтах связаны с преобладанием илистой фракции нижних горизонтах (табл. 2).

Минералогия серых лесных почв Владимирского ополья. Минералогический состав илистых фракций и закономерности распределения отдельных групп глинистых минералов в пределах профилей серых лесных почв отображены Вологжаниной (1984) . Текстурная дифференциация по гранулометрическому и минералогическому составам является диагностическими показателями серых лесных почв естественного состояния.

Соколова и др. (2005) подчеркивают, что распределение в профиле серых лесных почв илистой фракции и отдельных групп глинистых минералов можно объяснить результатом совместного действия дифференцированного разрушения глинистого материала, трансформационных изменений слоистых силикатов и лессиважа. Причем последний может охватывать илистую фракцию целиком

Таблица 2. Агрохимические свойства серых лесных почв со ВГГ Влади- мирского ополья

Минералогический состав илистой фракции представлен ассоциацией минералов, характерных для покровных лёссовидных суглинков и развитых на них почв (Градусов, Урусевская, 1964; Со колова и др., 2005) .

В выделенных илистых фракциях основными компонентами являются сложные неупорядоченные смешанослойные образования, среди которых доминирует слюда-смектиты с высоким содержанием смектитовых пакетов. В подчиненном количестве присутствуют слюда-смектиты с низким содержанием смектитовых пакетов, количество которой колеблется от 43 до 72%. Следующим важным компонентом являются гидрослюды, представляющие смесь ди- и триоктаэдрических фаз, соотношение которых меняется в процессе формирования почвенных профилей. Смектитовая фаза и гидрослюды составляют в сумме 85–90% от суммы представленных компонентов. Количество каолинита и хлорита изменяется в пределах 10–15%. Отмечается также наличие тонкодисперсного кварца, полевых шпатов в пахотном горизонте (табл. 3).

Таблица 3. Минералогический состав фракции ила серой тяжелосуглини- стой почвы, %

|

Глубина, см |

Содержание фракции ила |

Каолинит + + хлорит |

Гидрослюда |

Смешано-слойные образования |

|

0–10 |

16.5 |

0 8.9 |

36.1 |

54.8 |

|

10–20 |

15.5 |

11.8 |

44.2 |

44.0 |

|

30–40 |

10.0 |

12.8 |

44.0 |

43.2 |

|

40–50 |

31.0 |

0 7.2 |

38.2 |

54.6 |

|

50–60 |

31.5 |

0 8.0 |

43.8 |

48.3 |

|

80–90 |

18.9 |

0 7.3 |

26.6 |

66.0 |

|

100–110 |

27.8 |

0 8.8 |

33.9 |

57.2 |

|

200–210 |

23.1 |

0 8.1 |

19.8 |

72.1 |

Таблица 4. Минералогический состав фракции тонкой пыли (1–5 мкм) серой тяжелосуглинистой почвы, %

|

Глубина, см |

Содержание фракции 1–5 мкм |

Смектит |

Каолинит |

Хло рит |

Кварц |

Полевые шпаты |

Плагиоклазы |

Слюда |

|

0–20 |

0 7.7 |

0 2.2 |

0 4.1 |

2.9 |

25.6 |

21.8 |

15.4 |

27.9 |

|

10–20 |

10.0 |

0 2.5 |

0 6.9 |

5.1 |

24.6 |

21.5 |

14.3 |

25.0 |

|

30–40 |

0 8.8 |

0 4.9 |

0 8.6 |

4.5 |

21.8 |

18.7 |

0 9.9 |

28.4 |

|

40–50 |

0 9.5 |

0 5.2 |

0 8.2 |

4.2 |

20.7 |

18.8 |

14.2 |

28.8 |

|

50–60 |

0 9.5 |

0 5.7 |

10.1 |

4.7 |

19.8 |

19.3 |

11.5 |

28.7 |

|

80–90 |

12.9 |

14.4 |

11.4 |

3.5 |

19.6 |

11.9 |

0 9.2 |

29.7 |

|

100–110 |

11.2 |

14.4 |

10.1 |

5.1 |

20.9 |

11.7 |

10.8 |

26.9 |

|

200–210 |

16.0 |

18.0 |

10.8 |

6.2 |

18.5 |

11.9 |

0 9.6 |

25.0 |

Во фракции тонкой пыли состав минералов значительно отличен от такового в илистой (табл. 4). Значительно меньше (до 2.2%) количество смешанослойных образований, выше содержание кварца (25.6%), полевых шпатов (до 21.8%), плагиоклазов (до 15.4%) на глубине. Из слоистых силикатов помимо смектитов диагностирована слюда (до 29.7%), каолинит (4–10%), хлорит 3–6%.

Фракция средней пыли составляет всего 5–10% от суммы гранулометрических фракций. Характер ее распределения равномерный. Основными компонентами фракции являются кварц, К-поле-вые шпаты, плагиоклазы, слюды. В пределах профиля эти компоненты четко подразделяются на две части: верхнюю с наибольшим содержанием К-полевых шпатов, плагиоклазов и нижнюю, где доминирует кварц (30–40%) (табл. 5).

ВГГ характеризуется максимальным обеднением смешано-слойными образованиями. Во фракции тонкой пыли этого гумусового горизонта также отмечается резкое увеличение количества кварца и полевых шпатов. В минералогическом составе подфракций дробной пептизации серых лесных почв водно-пептизированный ил представлен в основном обломочными формами кварца микронной размерности, слоистыми силикатами с сильно деградированной структурой и рентгеноаморфными компонентами, включая органическое вещество.

Таблица 5. Минералогический состав фракции средней пыли (5–10 мкм) серой тяжелосуглинистой почвы, %

|

Горизонт |

Глубина, см |

Содержание фракции 5–10 мкм |

Кварц |

Полевые шпаты |

Плагиоклазы |

Слюда |

|

А пах |

0–20 |

13.10 |

25 |

26 |

19 |

21 |

|

10–20 |

7.7 |

22 |

31 |

25 |

17 |

|

|

ELB |

30–40 |

6.1 |

22 |

29 |

22 |

19 |

|

B1 |

40–50 |

7.1 |

21 |

27 |

18 |

25 |

|

50–60 |

7.1 |

25 |

25 |

20 |

19 |

|

|

BCa |

80–90 |

6.0 |

36 |

17 |

18 |

19 |

|

100–110 |

4.8 |

40 |

15 |

18 |

19 |

|

|

Cca |

200–210 |

6.4 |

30 |

23 |

21 |

18 |

Основным процессом передвижения материала и дифференциации профиля является лессиваж, менее активно протекает процесс оподзоливания.

Характерная особенность валового химического состава изучаемых пахотных серых лесных тяжелосуглинистых почв – отчетливо выраженная дифференциация профиля по содержанию оксидов кремния и железа с алюминием как результат почвообразования.

Проведенный анализ определения содержания элементов по фракциям и диагностика носителей этих элементов дает основание заключить, что наибольшее количество элементов питания (P, K) сосредотачено в илистой и тонкопылеватой фракциях (Карпова, 2009) . Что подчеркивает высокие значения содержания подвижного фосфора и обменного калия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Колебания значений содержания гумуса в серых лесных почвах Владимирского ополья вызваны генетическими особенностями и положением на различных элементах микрорельефа.

Характер распределения содержания подвижного фосфора и обменного калия по генетическим горизонтам серых лесных почв Владимирского ополья равномерный.

Значения рН солевой вытяжки пахотного горизонта подчеркивают слабокислую реакцию серых лесных почв Владимирского ополья. Верхние горизонты целинной серой лесной почвы характеризуются высокими значениями гидролитической кислотности, которые уменьшаются с глубиной.

Значения суммы поглощенных оснований (Ca+Mg) мало изменяется с глубиной по почвенным горизонтам.

Глинистые кутаны являются индикаторами процентного содержания ила и физической глины в изученных почвах.

Диагностическими показателями серых лесных почв естественного состояния является текстурная дифференциация по гранулометрическому и минералогическому составам.

Смешанослойные образования представляют доминанту в илистой фракции. Преобладающими компонентами тонкой и средней пыли серых лесных почв являются слюда, кварц, К-полевые шпаты. А во фракции тонкой пыли ВГГ преобладающие минералы – кварц и полевой шпат.

По микроморфологическим признакам наличие грубых растительных остатков древесного происхождения, мощных гумусово-глинистых кутан иллювиирования в дренирующих порах иллювиальных горизонтах и фрагментов глинистых кутан в основной почвенной массе этих горизонтов (В1t и B2t), а также дифференциация профиля почв по элювиально-иллювиальному типу свидетельствуют о лесном прошлом серых лесных почв Владимирского ополья.

Таким образом, по данным микроморфологических исследований, подтвердилась ранее высказанная концепция о том, что в современном почвообразовательном процессе серых лесных почв Владимирского ополья присутствуют как признаки лесных почв (наличие кутан иллювиирования), так и признаки формирования этих почв по степному типу, о чем свидетельствует муллевый тип гумуса в ВГГ, наличие первичных и новообразованных карбонатов.

Наибольшее количество элементов питания сосредоточено в илистой и тонкопылеватой фракциях.

Список литературы Микроморфология и минералогия серых лесных почв Владимирского Ополья

- Александровский А.Л. Эволюция почв Восточной Европы на границе между лесом и степью//Естественная и антропогенная эволюция почв Пущино, 1988. C. 82-94.

- Алифанов В.М. Серые лесные почвы центра русской равнины. Историко-генетический анализ//Эволюция и возраст почв СССР. Пущино, 1986. С. 155-162.

- Ахромеев Л.М. Природа и природные ресурсы Брянской области. Брянск, 2001. 215 с.

- Ахтырцев Б.П. Серые лесные почвы Центральной России. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1979. 232 с.

- Величко А.А., Морозова Т.Д., Нечаев В.П., Порожнякова О.М. Позднеплейстоценовый криогенез и современное почвообразование в зоне южной тайги (на примере Владимирского ополья)//Почвоведение. 1996. № 6. С. 1056-1064.

- Волкова Н.И. Ландшафтная структура и ее влияние на современные антропогенные процессы (на примере Брянской области): Автореф. дис. … канд. геогр. наук. М., 1998. 23 с.

- Вологжанина Т.В. Серые лесные почвы широколиственных лесов Русской равнины: Автореф. дис. … докт. с.-х. наук. М., 1984. 54 с.

- Гагарина Э.И. Микроморфологический метод исследования почв. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2004. 156 с.

- Герасимова М.И. Микроморфологическая диагностика и микроморфотипы почв: Автореф. дис. … докт. биол. наук. М., 1992. 43 с.

- Герасимова М.И., Губин С.В., Шоба С.А. Микроморфология почв основных природных зон СССР. Пущино, 1992. 200 с.

- Герасимова М.И., Ковда И.В., Лебедева М.П, Турсина Т.В., Микроморфологические термины как отражение современного состояния исследований микростостроения почв//Почвоведение. 2011. № 7. С. 804-817.

- Герасимова М.И., Хитров Н.Б. Полевое описание почв для решения классификационных и генетических задач//Морфология почв: от макро-до субмикроуровня. Материалы Всерос. конф. 19-21 декабря 2016. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2016. С.10-21.

- Горбунов Н.И. Минералогия и физическая химия почв. М.: Наука, 1978. 249 с.

- Градусов Б.П., Урусевская И.С., Шоба С.А. Микроморфологические и глинисто-минералогические особенности серых лесных почв центра Русской равнины//Вестник Моск. ун-та. Сер. 17, почвоведение. 1981. № 2. С. 16-27.

- Градусов Б.П., Урусевская И.С., Химический и минералогический состав илистой фракции серых лесных почв Калужской области//Вестник Моск. ун-та. Сер. 17, почвоведение. 1964. № 3. С. 21-29.

- Зайдельман Ф.К., Рыдкин Ю.И. Почвы ополий лесной зоны -генезис, гидрология, мелиорация и использование//Почвоведение. 2003. № 3. С. 261-274.

- Зонн С.В., Карпачевский Л.О. Лесные почвы Камчатки. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 256 с.

- Карпова Д.В. Оценка агроэкологического состояния серых лесных почв Владимирского ополья: Дис. … докт. с-х. наук. М., 2009. 331 с.

- Макеев А.О. "Ополье" -почвы и почвенный покров Владимирского ополья//Путевод. науч. полев. экскур. III съезда Докуч. об-ва почвовед., 11-18 июля 2000 г. Суздаль, 2000. С. 11-31.

- Макеев А.О. Поверхностные палеопочвы лёссовых водоразделов Русской равнины//Доклады по экологическому почвоведению. 2006. № 3. Вып. 4. С. 1-482.

- Макеев А.О., Дубровина И.В. География, генезис и эволюция почв Владимирского ополья//Почвоведение. 1990. № 7. С. 5-25.

- Методическое руководство по микроморфологии почв/Под ред. Добровольского Г.В. и др. М.: Изд-во Моск ун-та, 1983, 80 с.

- Минеев В.Г. Агрохимия. М.: Изд-во Моск ун-та, 1990. 720 с.

- Парфенова Е.И., Ярилова Е.А. Руководство к микроморфологическим исследованиям в почвоведении. М.: Наука, 1977. 292 с.

- Практикум по агрохимии/Под ред. Минеева В.Г. M.: Изд-во Моск ун-та, 2001. 689 с.

- Просянников Е.В. Взаимовлияние почв и радиоактивности в экосистемах полесья и ополья юго-запада России: Дис. … докт. с.-х. наук. М., 1995. 464 с.

- Путеводитель научных полевых экскурсий III Съезда Докучаевского об-ва почвоведов. М.: Агровестник, 2000. С. 11-25.

- Семина Е.В. Микроморфологические особенности серых лесных почв Красноярской лесостепи//Микроморфология почв и рыхлых отложений. М.: Наука, 1973. С. 53-60.

- Соколова Т.А., Дронова Т.Я., Толпешта И.И. Глинистые минералы в почвах. М., 2005. 335 с.

- Счастная Л.С. Особенности морфогенетического профиля серых лесных почв южной лесостепи//Уч. Зап. ЛГУ. Сер. Биология. 1967. № 331. Вып. 50.

- Счастная Л.С. Микроморфологические признаки миграции веществ в профиле серых лесных почв на различных породах//Всесоюзн. Съезд ВОП. Тез. докл. Т. 3. Алма-Ата, 1970.

- Тюрюканов А.Н., Быстрицкая Т.Л. Ополья Центральной России и их почвы. М.: Наука, 1971. 239 с.

- Урусевская И.С. Серые лесные почвы центральных районов Калужской области: Автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 1963. 22 с.

- Урусевская И.С., Соколова Т.А., Шоба С.А, Багнавец О.С., Куйбышева И.П. Морфологические и генетические особенности профиля светло-серой лесной почвы на покровных суглинках//Почвоведение. 1987. № 4. С. 5-16.

- Шеин Е.В., Кирюшин В.И., Корчагин А.А., Мазиров М.А., Ильин Л.И., Дембовский А.В. Оценка агрономической однородности и совместимости компонентов почвенного покрова Владимирского ополья//Почвоведение. 2017. № 10. С. 1208-1215 DOI: 10.7868/S0032180X17100082

- Ярилова Е.А. Микроморфология черноземов//Черноземы СССР. Т. 1. М.: Колос, 1974а. С. 156-173.

- Ярилова Е.А. Роль литофильных лишайников в выветривании массивно-кристаллических пород. Л.: Наука, 1974б. 284 с.

- Bullock P., Fedoroff N., Jongerius A., Stoops G., Tursina T., Babel U. Handbook for Soil Thin Section Description. Waine Research Publication, Woiwrehampton, UK, 1985. 152 p.

- Kooistra M., Pulleman M.M. Features Related to Faunal activity. Interpritation of Micromorfological Features of Soil and Regoliths. USA, 2010. P. 405-426.

- Stolt M.H., Lindbo D.L. Soil Organic matter//Interpritation of Micromorfological Features of Soil and Regoliths. USA, 2010. P. 375-403.

- Chizhikova N.P., Karpova D.V. Spatial Distribution of Mineral Components in Microcombinations of Agrogray Soils with the Second Humus Horizon in the Vladimir Opolie Area//Eurasian Soil Science. 2016. V. 49. № 9. P. 1038-1048.