Микропланктон Баренцева моря: современный состав и структура в предзимний период

Автор: Макаревич Павел Робертович, Олейник Анатолий Анатольевич

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Рубрика: Биоэкология

Статья в выпуске: 2 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований микропланктона Баренцева моря в предзимний период (ноябрь -декабрь) в 2012, 2013 и 2015 гг. на стандартном разрезе "Кольский меридиан" (~70-78° N, 33°30′ E). Материалом послужили фиксированные формалином батометрические и сетные пробы, в которых методом световой микроскопии учитывались пелагические Protista. Приведены данные по таксономическому составу, параметрам численности и биомассы, вертикальному распределению микропланктона. В пелагиали отмечены клетки 119 таксонов видового ранга, преимущественно Dinophyta (53 вида) и Bacillariophyta (35 видов). Выявлены наиболее консервативные параметры микропланктона: а) сезонный комплекс видов ( Ceratium fusus, Dicroerisma psilonereiella, Dinophysis rotundata, Lessardia elongata aff., Oxytoxum caudatum, Pronoctiluca pelagica, Protoperidinium brevipes, Prorocentrum balticum (Dinophyta), Corethron criophilum (Bacillariophyta), Coccolithus pelagicus (Haptophyta), Halosphaera viridis (Prasinophyta)); б) средние значения и характер вертикального распределения общей биомассы (1.14 мкг/л в слое 50-0 м, 0.97 мкг/л - 100-50 м, 0.75 мкг/л - 200-100 м, 0.53 мкг/л - 300-200 м). Менее устойчив такой параметр, как состав доминирующих видов в структуре численности (обычный доминант O. caudatum, субдоминанты - L. elongata aff., P. balticum, C. pelagicus, C. criophilum ), поскольку в отдельные годы отмечаются нехарактерные для данного сезона виды ( Emiliania huxleyi, Mesoporos perforatus ), развитие которых на отдельных участках акватории достигает уровня доминантов. К наименее стабильным характеристикам микропланктона отнесены: состав доминирующих видов в структуре биомассы, общая численность и характер ее вертикального распределения.

Микропланктон, сезонный комплекс видов, численность, биомасса, баренцево море

Короткий адрес: https://sciup.org/14294996

IDR: 14294996 | УДК: 574.583(268.45) | DOI: 10.21443/1560-9278-2017-20-2-316-325

Текст научной статьи Микропланктон Баренцева моря: современный состав и структура в предзимний период

Структурно-функциональная организация пелагической экосистемы Баренцева моря неизменно привлекает внимание широкого круга специалистов, ориентированных на решение прикладных или фундаментальных научных задач [1–5]. В то же время, несмотря на столетнюю историю исследований [6; 7], до сих пор остаются неразрешенными важные вопросы, в том числе отдельные аспекты формирования и функционирования сообществ микропланктона. И если прибрежные акватории исследованы сравнительно полно [8–12], то относительно открытой части Баренцева моря такого заключения сделать нельзя. До настоящего времени имеются только фрагментарные данные по обилию и пространственно-временной динамике отдельных групп микропланктона [11; 13; 14], участие представителей некоторых таксономических групп (инфузории, коловратки, радиолярии) в формировании и функционировании баренцевоморского планктона не исследовано совершенно. Практически не освещен осенне-зимний период развития микропланктона – видовой состав, структура таксоценоза, уровень количественного развития всего сообщества или отдельных его компонентов.

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении наименее варьирующих качественных и количественных характеристик сообщества, в этом смысле наилучшим образом характеризующих данную акваторию в определенный период года и имеющих прогностическое значение. Из числа первых изучались различные аспекты таксономического состава микропланктона, из числа вторых – численность и биомасса.

Соответственно, в ходе исследований решались следующие задачи:

-

– установить видовой состав микропланктона и выделить его инвариантную сезонную компоненту;

-

– оценить численность и биомассу всего сообщества и его отдельных элементов, определить наиболее консервативные параметры обилия;

-

– найти закономерности вертикального распределения микропланктона.

Исследования проводились в Баренцевом море на стандартном разрезе "Кольский меридиан" в период окончания календарной осени (период предзимья).

Материалы и методы

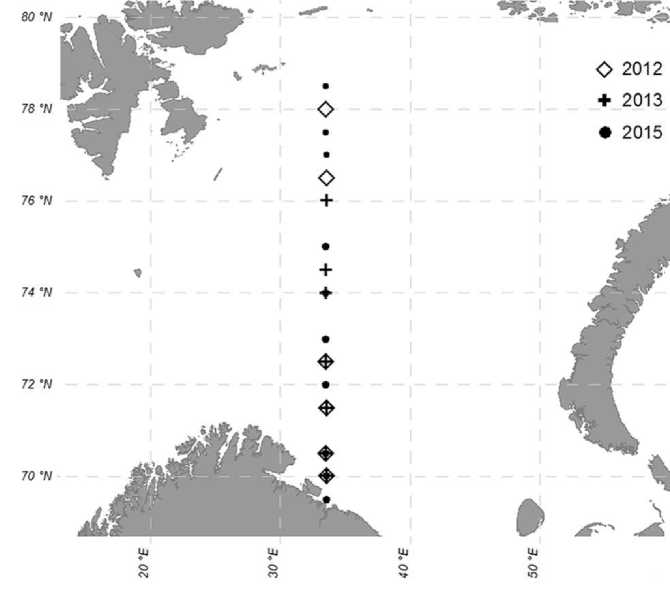

Материалом послужили результаты обработки планктонных сборов, выполненных в 2012, 2013 (ноябрь) и 2015 (ноябрь – первая декада декабря) годах. Карта-схема района исследований представлена на рис. 1. Всего проанализировано 134 пробы.

На всех станциях материал отбирался батометром, кроме того в 2013 г. – сетью с фильтрующим конусом из газа с ячеей 29 мкм и входным диаметром 8 см. Батометрические пробы отбирались на стандартных гидрологических горизонтах, сетные – в верхнем перемешанном слое и в слое термоклина после предварительного вертикального профилирования СТД-зондом. Все пробы фиксировались нейтральным формалином до конечной концентрации ок. 1 %.

Рис. 1. Схема расположения планктонных сборов в Баренцевом море по разрезу "Кольский меридиан" Fig. 1. Location of sampling stations in the Barents Sea (the standard transect "Kola Meridian Transect")

Батометрические пробы объемом около 1 л концентрировались способом обратной фильтрации 1 через "ядерные" лавсановые фильтры с порами 0.95 мкм. Остаток с отфильтрованной взвесью сливался в пробирку и отстаивался, после чего делалось повторное концентрирование путем медленного сливания надосадочной жидкости через эластичную трубку с U-образно изогнутым капилляром на конце. Сетные пробы концентрировались повторно фильтрацией через газ с ячеей 29 мкм. Микроскопирование производилось в проходящем свете, при увеличениях ×100–400, в счетных камерах Нажотта и Горяева. Для просветления объектов применялся раствор гипохлорита с последующим нагреванием.

Биомасса клеток была получена из опубликованных источников [15; 16], в ряде случаев сделана оригинальная оценка биомасс клеток отдельных видов общепринятым способом [17], исходя из принятой плотности клеточного содержимого, равной 1.

Средние значения общей численности и общей биомассы рассчитаны как среднее арифметическое логарифмов соответствующих отдельных значений с последующим потенцированием среднего логарифма. Такой расчет средней рекомендован при значительном варьировании величин [18; 19].

Результаты и обсуждение

Всего в планктоне идентифицированы протисты 119 таксонов видового ранга (табл. 1), преимущественно динофлагелляты (53 таксона видового ранга) и диатомеи (35).

Из состава микропланктона выделена группа видов, которые отмечены во все годы наблюдений и на всем протяжении разреза, т. е. комплекс видов, характеризующий акваторию в целом. Этот комплекс баренцевоморского микропланктона можно обозначить как сезонный, т. е. характерный для осенне-зимнего периода.

Таблица 1. Таксономический список микропланктона на разрезе "Кольский меридиан" в предзимний период

Table 1. List of microplankton species from the Barents Sea ("Kola Meridian Transect") in November/December

|

Bacillariophyta: всего 35 видовых названий |

Dinophyta: всего 53 видовых названия |

|

Amphiprora hyperborea Grunow |

Actiniscus pentasterias Ehrenberg |

|

Asterionella formosa Hassall |

Amphidinium sphenoides Wulff |

|

Aulacoseira distans Simonsen |

Amphidoma caudata Halldal |

|

Aulacoseira granulata Simonsen |

Ceratium arcticum Cleve |

|

Chaetoceros atlanticus Cleve |

Ceratium furca Claparéde & Lachmann |

|

Chaetoceros borealis Bailey |

Ceratium fusus Dujardin |

|

Chaetoceros concavicornis Mangin |

Ceratium lineatum Cleve |

|

Chaetoceros danicus Cleve |

Ceratium longipes Gran |

|

Chaetoceros decipiens Cleve |

Ceratium macroceros Vanhöffen |

|

Chaetoceros diadema Gran, в т. ч. споры |

Ceratium tripos Nitzsch |

|

Chaetoceros furcillatus Bailey, споры |

Ceratium aff. strictum Kofoid |

|

Chaetoceros socialis Lauder, споры |

Dicroerisma psilonereiella F.J.R. Taylor & Cattell |

|

Corethron criophilum Castracane |

Dinophysis acuminata Claparède & Lachmann |

|

Coscinodiscus oculus-iridis Ehrenberg |

Dinophysis contracta Balech |

|

Cylindrotheca closterium Reiman & Lewin aff. |

Dinophysis hastata Stein |

|

Eucampia groenlandica Cleve |

Dinophysis nasuta Parke & Dixon |

|

Lennoxia faveolata Thomsen & Buck aff. |

Dinophysis norvegica Claparède & Lachmann |

|

Leptocylindrus danicus Cleve |

Dinophysis ovata Claparéde & Lachmann |

|

^avicula distans Smith |

Dinophysis rotundata Claparède & Lachmann |

|

^itzschia longissima Ralfs aff. |

Fragilidium subglobosum Loeblich |

|

^itzschia spathulata W. Smith |

Gonyaulax spinifera Diesing |

|

Odontella aurita Agardh |

Gyrodinium varians Schiller |

|

Paralia sulcata Cleve |

Heterocapsa triquetra Stein |

|

Pleurosigma angulatum Smith |

Heterodinium milneri Kofoid |

|

Pleurosigma stuxbergii Cleve & Grunow aff. |

Lessardia elongata Saldarriaga & F.J.R. Taylor aff. |

|

Proboscia alata Sundström |

Mesoporos perforatus Lillick |

|

Pseudo-nitzschia delicatissima complex |

Micracanthodinium claytonii Dodge |

|

Pseudo-nitzschia seriata complex |

Micracanthodinium setiferum Deflandre |

|

Rhabdonema angulosa Ehrenberg |

Oxytoxum caudatum Schiller |

|

Rhabdonema minutum Kützing |

Oxytoxum belgicum Meunier |

|

Rhizosolenia hebetata Bailey f. semispina |

Oxytoxum milneri Murray & Whitting |

|

Rhizosolenia imbricata Brightwell var. shrubsolei Schröder |

Podolampas palmipes Stein |

|

Skeletonema costatum Cleve |

Pronoctiluca pelagica Fabre-Domerque |

|

Thalassionema nitzschioides Mereschkowsky |

Prorocentrum balticum Loeblich III |

|

Thalassiosira gravida / antarctica, споры |

Prorocentrum minimum Schiller |

|

Infusoria = Ciliophora: всего 13 видовых названий |

Protoperidinium arcticum Okolodkov |

|

Acanthostomella norvegica (Daday), в т. ч. цисты |

Protoperidinium bipes Balech |

|

Codonellopsis pusilla (Cleve) |

Protoperidinium brevipes Balech |

|

Coxliella ampla (Jorgensen) |

Protoperidinium brochii Balech |

|

Ormosella aff. cornucopia Kofoid et Campbell |

Protoperidinium curtipes Balech |

|

Parafavella denticulata (Ehrenberg), в т. ч. цисты |

Protoperidinium depressum Balech |

|

Parundella caudata (Ostenfeld) |

Protoperidinium mite Balech |

|

Ptychocylis obtusa Brandt, в т. ч. цисты |

Protoperidinium ovatum Pouchet |

|

Salpingella aff. acuminata (Claparède & Lachmann) |

Protoperidinium pallidum Balech |

|

Stenosemella oliva (Meunier) |

Protoperidinium pellucidum Bergh |

|

Strombidium aff. conicum (Lohmann) |

Protoperidinium pyriforme Balech (вкл. P. p. ssp. breve Balech) |

|

Strombidium strobilus (Lohmann) |

Protoperidinium quarnerense Balech |

|

Tintinnopsis patula (Meunier) |

Protoperidinium aff. ampulla Balech |

|

Tontonia gracillima Fauré-Fremiet |

Protoperidinium aff. cerasus Balech |

|

Radiolaria = Radiozoa: всего 10 видовых названий |

Protoperidinium aff. globulus Balech |

|

Amphimelissa setosa (Cleve) |

Pyrophacus horologicum Stein |

|

Lithomelissa setosa Jørgensen aff. |

Scrippsiella trochoidea Loeblich III/Pentapharsodinium dalei Indelicato & Loeblich |

|

Lithomitra aff. lineata (Ehrenberg) |

Zygabikodinium lenticulatum Loeblich & Loeblich III |

|

Phormacantha hystrix (Jørgensen) |

Haptophyta: всего 2 видовых названия |

|

Plagiacantha arachnoides (Claparède) |

Coccolithus pelagicus Schiller |

|

Plectacantha oikiskos Jørgensen |

Emiliania huxleyi Hay & Mohler |

|

Protocystis tridens (Haeckel) |

Chlorophyta: всего 2 видовых названия |

|

Pseudodictyophimus gracilipes (Bailey) |

Pediastrum duplex Meyen |

|

Rhizoplegma boreale (Cleve) |

Scenedesmus quadricauda Brébisson |

|

Sticholonche zanclea Hertwig |

Формы incertae sedis |

|

Chrysophyta, вкл. Dictyochophyceae: всего 2 видовых названия |

Solenicola setigera Pavillard + Leptocylindrus mediterraneus Hasle |

|

Dictyocha speculum Ehrenberg |

Prasinophyta: всего 1 видовое название |

|

Dinobryon balticum |

Halosphaera viridis Schmitz |

Из диатомей характерной формой в составе микропланктона является Corethron criophilum, клетки которого во все годы наблюдений отмечаются в пределах верхних ста метров, при средней численности около 5 кл./л; максимальное обилие отмечено в южной части (72–73° N) разреза, 20–30 кл./л в разные годы. Этот вид абсолютно доминирует среди диатомей по численности и биомассе.

Из динофлагеллят характерный вид – Oxytoxum caudatum, клетки которого во все годы наблюдений отмечаются по всему вертикальному профилю.

Максимум обилия отмечается в слое 50–0 м в южной части разреза (до параллели 72–74.5° N в разные годы), до 300–400 кл./л в отдельных пробах; в пелагиали остальной акватории O. caudatum встречается на уровне 10 0 –10 1 кл./л. Эта форма обычно доминирует в структуре численности микропланктона в рассматриваемый период.

Другой характерный вид динофлагеллят – Prorocentrum balticum. В 2012 и 2015 гг. он отмечался при средней численности около 10 кл./л в слое 100–0 м. В 2013 г. отмечен только на нижних горизонтах пелагиали центральной части разреза (72–74° N) при численности около 1 кл./л.

Во все годы наблюдений отмечены клетки, идентифицированные авторами как Lessardia elongata aff. В отличие от всех указанных видов максимум обилия этой формы приурочен к нижним горизонтам пелагиали, практически всегда численность клеток на станции имеет максимум ниже изобаты 100–150 м. Средний уровень численности составляет в среднем около 5 кл./л.

Из других динофлагеллят на всем протяжении разреза во все годы наблюдений отмечены Ceratium fusus, Pronoctiluca pelagica и Protoperidinium brevipes (численность каждого вида в разные годы составляет в среднем 1–3 кл./л), Dinophysis rotundata и Dicroerisma psilonereiella (в среднем менее 0.5 кл./л).

Из отдела Haptophyta по всему вертикальному профилю пелагиали отмечается кокколитофорида Coccolithus pelagicus, средняя численность в разные годы составляет от 1 до 5 клеток в литре, максимумы обилия – до 90 кл./л – в средней части разреза (72–74° N).

Из отдела Prasinophyta обычной в составе планктона является Halosphaera viridis. В южной и центральной части разреза, до широты 75° N, средняя численность в слое 100–0 м в разные годы составляет 4–10 кл./л. Далее на север этот вид отмечается единичными клетками в отдельных пробах, в среднем менее 0.5 кл./л.

Таким образом, сезонный комплекс баренцевоморского микропланктона включает в себя 11 характерных видов, преимущественно динофлагеллят; на всем протяжении разреза фон численности, как правило, формируется клетками Oxytoxum caudatum, в роли субдоминантов (или локальных доминантов) выступают Prorocentrum balticum, Coccolithus pelagicus и Corethron criophilum. В нижних горизонтах пелагиали единственная регулярно встречаемая форма микропланктона – Lessardia elongata aff.

Следует обратить внимание на то, что характерные виды выделены по результатам анализа батометрических проб, т. е. выявлены только те формы, численность которых ежегодно на большинстве станций разреза достигала "учетного" уровня около 1 кл./л (нижний предел счетного метода при объеме батометрических проб ≈ 1 л). По результатам анализа сетных проб перечень характерных видов мог бы дополниться, например, из 8 видов протист, приведенных в табл. 2 (данные только за 2013 г.), некоторые, вероятно, также являются характерными сезонными видами.

Таблица 2. Частота встреч (в % от общего числа проб) некоторых видов микропланктона в батометрических и сетных пробах в 2013 г.

Table 2. The frequency (per cent of the total number of samples) of some species observed in bottle and net samples in November, 2013

|

Вид |

Частота (%) в пробах |

|

|

батометрических |

сетных |

|

|

Chaetoceros decipiens (Bacillariophyta) |

0 |

80 |

|

Ceratium lineatum (Dinophyta) |

4 |

80 |

|

Dinophysis norvegica – " – |

2 |

80 |

|

Protoperidinium depressum – " – |

15 |

80 |

|

Salpingella acuminata (Infusoria) |

4 |

80 |

|

Amphimelissa setosa (Radiolaria) |

7 |

100 |

|

Protocystis tridens – " – |

9 |

90 |

|

Sticholonche zanclea – " – |

9 |

90 |

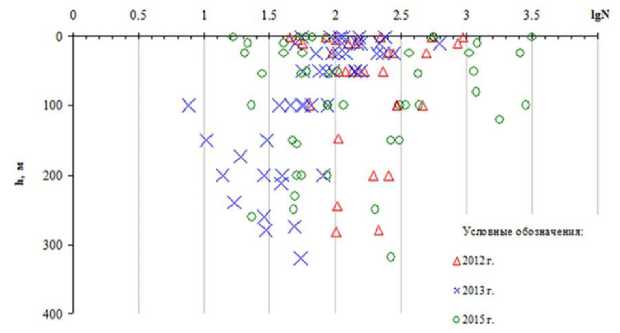

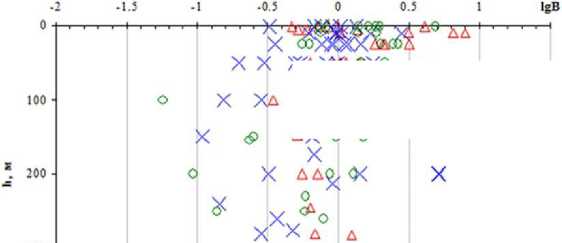

Отдельные значения общей численности микропланктона укладываются в интервал ~10 1 –10 3 кл./л (рис. 2). В целом распределение микропланктона характеризуется снижением значений численности в отдельных пробах с ростом глубины – имеется корреляционная связь на уровне α ≈ 0.003 (n = 124): коэффициенты корреляции Спирмена и Кендалла составили соответственно r s ≈ –0.27 и τ ≈ –0.19.

Рис. 2. Диаграмма рассеяния логарифма общей численности ^ (кл./л) микропланктона по глубине (h, м) Fig. 2. Depth distribution of the decadic logarithms of the total number ^ (cells/l) of microplankton

Общий список видов, формирующих фон численности микропланктона в период предзимья, невелик: динофлагелляты Lessardia elongata aff., Oxytoxum caudatum, Prorocentrum balticum, кокколитофорида Coccolithus pelagicus и диатомовая Corethron criophilum. В целом по акватории несомненный доминант – O. caudatum, это единственный вид, численность которого по всему разрезу ежегодно составляет порядка 10 2 кл./л (среднее арифметическое по пробам 100–0 м). Однако локально в отдельные годы массово развиваются нехарактерные для предзимья виды микропланктона. Так, только в 2013 г. зарегистрирована в составе микропланктона и вошла в число доминантов динофлагеллята Mesoporos perforatus (в центре и на севере разреза – около 20 % средней численности микропланктона), только в 2015 г. – кокколитофорида Emiliania huxleyi (в южной части акватории – около 90 % средней численности микропланктона). В последнем случае, очевидно, наблюдалось остаточное развитие E. huxleyi после массового "цветения" летом – осенью 2015 г. [20].

Для того чтобы исследовать характер вертикального распределения микропланктона, были рассчитаны послойные средние годовые и многолетние (по 3 средним годовым) значения lgN (табл. 3).

Таблица 3. Послойные средние годовые и многолетние значения общей численности микропланктона Table 3. Mean values (an average a year and multi-year) of the total number of microplankton cells

|

Слой, м |

lgN |

^ × 10 2 кл./л |

|||

|

2012 г. |

2013 г. |

2015 г. |

2012–2015 гг. |

2012–2015 гг. |

|

|

50–0 |

2.23 |

2.10 |

2.20 |

2.18 |

1.5 |

|

100–50 |

2.24 |

1.81 |

2.27 |

2.11 |

1.3 |

|

200–100 |

2.31 |

1.52 |

2.20 |

2.01 |

1.0 |

|

300–200 |

2.23 |

1.49 |

1.78 |

1.83 |

0.7 |

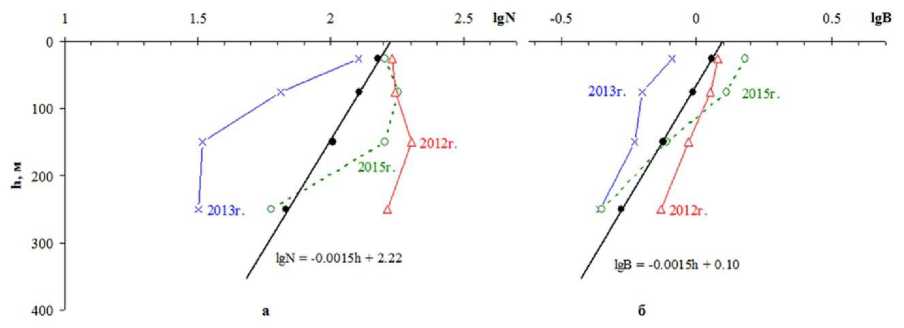

Отдельные годовые профили lgN демонстрируют отсутствие устойчивой закономерности вертикального распределения, только при распределении средних многолетних значений выявляется тренд на снижение значений общей численности с ростом глубины (рис. 3, а). Отклонение послойных средних годовых от среднемноголетнего значения ^ растет с глубиной, достигая в слоях 300–200 и 200–100 м почти полпорядка (10 0.4 –10 0.5 ) величины, т. е. варьирует в 2.5–3 раза.

Рис. 3. Распределение послойных средних годовых и средних многолетних значений логарифмов общей численности ^ (а, кл./л) и биомассы B (б, мкг/л). Уравнения на графике – линейная аппроксимация послойных средних многолетних значений

Fig. 3. Depth distribution of the mean values decadic logarithms of the total number ^ (cells/l) and biomass B (mkg/l) of microplankton. The equations of linear approximation are represented on the graph

Связи между характером вертикального распределения численности и межгодовыми различиями таксономического состава микропланктона, в том числе и на уровне видов-доминантов, не выявлено. В частности, при сходном вертикальном распределении 2012 и 2015 гг. (почти равномерное в слое 200–0 м) состав доминантов различался: в первом случае фон численности на всем разрезе формировался динофлагеллятой Oxytoxum caudatum, тогда как в 2015 г. этот вид был на положении субдоминанта в южной части разреза, где до 90 % общей численности формировала кокколитофорида Emiliania huxleyi. Напротив, несмотря на сильно различающиеся профили 2012 и 2013 гг., доминантом был один вид – Oxytoxum caudatum.

Значения общей биомассы микропланктона варьируют в диапазоне ~10 –1 –10 1 мкг/л (рис. 4); биомасса микропланктона в отдельных пробах имеет тенденцию к уменьшению с ростом глубины: коэффициенты корреляции Спирмена и Кендалла составили соответственно r s ≈ –0.27, α ≈ 0.003 и τ ≈ –0.18, α ≈ 0.004 (n = 124).

ЖЖ^ХР о о XX>XSCX> Хса о

00 .

О

ДХ о о

У славные обозначения:

Д 2012г.

х 2013 г.

400 J

02015 г.

Рис. 4. Диаграмма рассеяния логарифма общей биомассы B (мкг/л) микропланктона по глубине (h, м) Fig. 4. Depth distribution of the decadic logarithms of the total biomass B (mkg/l) of microplankton

Вертикальные профили, построенные по послойным годовым и многолетним значениям lgB (табл. 4), показали устойчивый характер распределения микропланктона – закономерное снижение биомассы с ростом глубины во все годы наблюдений; распределению средних многолетних значений lgB соответствует выраженный линейный тренд (рис. 3, б). Отклонение средних годовых значений B относительно средней многолетней для каждого слоя не превышает 1.5 раз.

Таблица 4. Послойные средние годовые и многолетние значения общей биомассы B микропланктона Table 4. Mean values (an average a year and multi-year) of the total biomass B (mkg/l) of microplankton

|

Слой, м |

lgB |

B, мкг/л |

|||

|

2012 г. |

2013 г. |

2015 г. |

2012–2015 гг. |

2012–2015 гг. |

|

|

50–0 |

0.08 |

–0.09 |

0.18 |

0.06 |

1.14 |

|

100–50 |

0.05 |

–0.20 |

0.11 |

–0.01 |

0.97 |

|

200–100 |

–0.03 |

–0.23 |

–0.11 |

–0.12 |

0.75 |

|

300–200 |

–0.13 |

–0.36 |

–0.35 |

–0.28 |

0.53 |

В структуре биомассы ведущая роль принадлежит динофлагеллятам, в меньшей степени – празинофитовым (Halosphaera viridis) и инфузориям. Например, уровня биомассы более 0.5 мкг/л динофлагелляты достигают в 40 % проб, тогда как празинофитовые и инфузории – в 18 и 10 % соответственно; биомассы более 1.0 мкг/л динофлагелляты достигают в 20 % проб, тогда как празинофитовые и инфузории – в 4 и 5 % соответственно. На уровне отдельных видов доминирование не выражено; доминанты численности (Oxytoxum caudatum, Prorocentrum balticum, Coccolithus pelagicus) в силу малых размеров клетки при отмечаемом уровне развития не играют заметной роли в структуре биомассы.

Заключение

В результате проведенных исследований микропланктона на разрезе "Кольский меридиан" установлено, что в предзимний период из 119 таксонов видового ранга регулярно на всей акватории встречается 11 видов; число характерных форм может значительно увеличить учет редких малочисленных видов, выполняемый по сетным пробам.

Среднемноголетняя общая численность микропланктона в водном столбе составляет ~ 10 2 кл./л (1.5 × 10 2 кл./л в слое 50–0 м, 1.3 × 10 2 кл./л в слое 100–50 м, 1.0 × 10 2 кл./л в слое 200–100 м, 0.7 × 10 2 кл./л в слое 300–200 м). Этот параметр обилия не относится к устойчивым характеристикам микропланктона в силу значительной межгодовой изменчивости как средних значений в отдельных слоях пелагиали, так и характера вертикального распределения: отклонение послойных среднегодовых величин от средних многолетних достигает 2.5–3 раза. Фон численности ежегодно формируется ограниченным числом видов (доминант – Oxytoxum caudatum, субдоминанты – Lessardia elongata aff., Prorocentrum balticum, Coccolithus pelagicus, Corethron criophilum), но в отдельные годы встречаются нехарактерные для данного сезона виды, численность которых на значительной части акватории достигает уровня видов-доминантов (Emiliania huxleyi, Mesoporos perforatus).

Среднемноголетняя биомасса микропланктона в водном столбе составляет ~ 10 0 мкг/л (1.14 мкг/л в слое 50–0 м, 0.97 мкг/л в слое 100–50 м, 0.75 мкг/л в слое 200–100 м, 0.53 мкг/л в слое 300–200 м). Отклонение послойных среднегодовых величин от средних многолетних не превышает 1.5 раза. Показана тенденция к последовательному снижению общей биомассы микропланктона в направлении от верхних слоев пелагиали к придонным, причем такой характер распределения, в отличие от общей численности, воспроизводится ежегодно. В структуре биомассы доминируют динофлагелляты, однако на видовом уровне доминирование не выражено.

Таким образом, к наиболее консервативным параметрам баренцевоморского микропланктона следует отнести состав сезонного комплекса видов (комплекс характерных видов), средние послойные значения и характер вертикального распределения общей биомассы. Сравнительно постоянен состав видов-доминантов в структуре общей численности. Наименее устойчивы такие параметры, как состав видов-доминантов в структуре биомассы, средние послойные значения и характер вертикального распределения общей численности микропланктона.

Список литературы Микропланктон Баренцева моря: современный состав и структура в предзимний период

- Матишов Г. Г., Петров В. С., Тарасов Г. А. . Жизнь и условия ее существования в пелагиали Баренцева моря/гл. ред. Г. Г. Матишов. Апатиты: Изд-во КФ АН СССР, 1985. 218 с.

- Матишов Г. Г. Эволюционный подход к изучению арктических морских экосистем (на примере Баренцева моря). Апатиты: Изд-во КФ АН СССР, 1988. 46 с.

- Адров Н. М., Байтаз О. Н., Дружков Н. В. . Экосистемы пелагиали морей Западной Арктики/отв. ред. Г. Г. Матишов. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1996. 173 с.

- Матишов Г. Г., Адров Н. М., Тарасов Г. А. . Биология и океанография Карского и Баренцева морей (по трассе Севморпути). Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1998. 467 с.

- Комплексные исследования процессов, характеристик и ресурсов российских морей Северо-Европейского бассейна = Complex investigations of processes, сharacteristics and resources of Russian seas of North European basin: проект подпрограммы "Исслед. природы Мирового океана" Федер. целевой программы "Мировой океан": /Г. Г. Матишов . Вып. 2. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2007. 633 с.

- Makarevich P. R., Larionov V. V. Taxonomic composition of phytoplankton and history of the phytoplankton studies in the Barents Sea//Phytoplankton of the Barents Sea. Apatity, 1992. P. 15-49.

- Адров Н. М. Полярная наука Книповича (к 150-летию со дня его рождения). Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 2012. 253 с.

- Лифшиц А. В. Экологические особенности тинтиннид (Tintinnida, Ciliata) прибрежной зоны Баренцева моря//Закономерности биопродукционных процессов в Баренцевом море. Апатиты: Изд-во КФ АН СССР, 1978. С. 53-63.

- Druzhkov N. V., Makarevich P. R. Structural characteristic of the microphytoplankton seasonal development in the coastal ecosystem//Phytoplankton of the Barents Sea. Apatity, 1992. P. 82-96.

- Макаревич П. Р. Планктонные альгоценозы эстуарных экосистем. Баренцево, Карское и Азовское моря = Planktonic algocenoses of estuarial ecosystems. Barents, Kara and Azov Seas. М.: Наука, 2007. 223 с.

- Макаревич П. Р., Дружкова Е. И. Сезонные циклические процессы в прибрежных планктонных альгоценозах северных морей = Seasonal cyclic processes in coastal planktonic algocenoses of Northern seas: . Ростов н/Д, 2010. 280 с.

- Макаревич П. Р., Водопьянова В. В., Олейник А. А. Фитоценозы пелагиали Кольского залива. Структура и функциональные характеристики. Ростов н/Д: Изд-во Южного науч. центра РАН, 2015. 192 с.

- Larionov V. V. Spatial structure of the phytoplankton community in the open sea//Phytoplankton of the Barents Sea. Apatity, 1992. P. 62-71.

- Ларионов В. В. Общие закономерности пространственно-временной изменчивости фитопланктона Баренцева моря//Планктон морей Западной Арктики. Апатиты: Изд-во КНЦ РАН, 1997. С. 65-127.

- Makarevich P. R., Larionov V. V., Druzhkov N. V. Average cell weights of the mass phytoplankton species of the Barents Sea. Apatity, 1991. 12 p.

- Makarevich P. R., Larionov V. V., Druzhrov N. V. Mean weights of dominant phytoplankton species of the Barents Sea//Альгология. 1993. Т. 13, № 1. С. 103-106.

- Кольцова Т. И. Определение объема и поверхности клеток фитопланктона//Биологические науки. 1970. № 6. С. 114-120.

- Джини К. Средние величины. М.: Статистика, 1970. 447 с.

- Закс Л. Статистическое оценивание. М.: Статистика, 1976. 600 с.

- Берченко И. В., Ежов А. В., Олейник А. А. К вопросу о влиянии береговых колоний морских птиц на прилегающие пелагические сообщества Кольского полуострова//Биология моря. 2017. Т. 43, № 4. С. 280-283.