Микрорегион катакомбных памятников у с. Ксизово на Верхнем Дону

Автор: Ивашов М.В., Гак Е.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается один из наиболее исследованных участков компактного расположения бытовых и погребальных памятников среднедонской катакомбной культуры эпохи средней бронзы. Поселения размещаются в резко различных ландшафтно-топографических условиях, что связано с особенностями пастушеской модели скотоводства. Выявленные погребения совершены по бескурганному обряду. Опорными являются однослойное поселение Ксизово 1 и могильник на многокомпонентном памятнике Ксизово 19. Керамика этих памятников имеет признаки синхронности и гомогенности.

Верхний дон, острая лука, ксизовский микрорегион, эпоха средней бронзы, среднедонская катакомбная культура, поселение, курган, грунтовый могильник

Короткий адрес: https://sciup.org/143168980

IDR: 143168980

Текст научной статьи Микрорегион катакомбных памятников у с. Ксизово на Верхнем Дону

Верхний Дон занимает северо-западное положение в ареале памятников катакомбной культурной общности среднего бронзового века. В зонально-географическом плане эта территория и значительная часть Среднего Дона располагаются в пределах лесостепи, которая по преимуществу представляет собой возвышенно-холмистую равнину, расчлененную густой сетью речных долин, балок и оврагов с чередованием безлесных пространств и лесных массивов по берегам рек и на водоразделах. Большинство географов считают лесостепь самостоятельной ландшафтной областью, имеющей особую историю образования, развития флоры и фауны. На большей части Среднерусской возвышенности и в бассейне Дона она фиксируется начиная с бореального периода ( Спиридонова , 1991а. С. 8; 1991б. С. 197).

На Верхнем Дону открыто порядка 200 катакомбных памятников. Среди зон их концентрации выделяется Острая Лука – уникальный историко-географический район южнее г. Задонска, где на протяжении 12 км донское русло меандри-

* Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 19-18-00406.

рует, обрамляя Задонский кряж – цепь высоких холмов с выходами скальных пород. Археологические исследования здесь начались в 60-х гг. прошлого столетия. Со втор. пол. 90-х гг. они резко активизировались. Всего на Острой Луке сейчас известно более 70 стоянок, поселений и могильников всех эпох – от верхнего палеолита до древнерусского времени. К катакомбному времени относится 17 памятников. Они обнаружены разведками В. П. Левенка, А. Д. Пряхина, Ю. Г. Екимова, И. Е. Бирюкова, А. В. Ерохина, О. В. Гончарова, М. В. Ивашова и др. Раскопки проводились на поселениях Замятино 10 ( Тропин , 1998; Ивашов, 1999; 2000; 2001), Балахнинское ( Ивашов, Мельников , 2004), Ксизово 1 ( Гак и др. , 2017), а также многокомпонентных памятниках Ксизово 6 ( Смольянинов, 2004; 2005), Ксизово 17, Ксизово 19 (раскопки А. М. Обломского, материалы катакомбного времени не опубликованы). Таким образом, это один из наиболее исследованных участков компактного расположения бытовых и погребальных памятников катакомбной общности в целом.

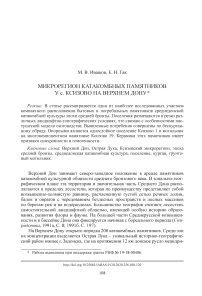

Большинство катакомбных памятников группируется у села Ксизово на юге Острой Луки в пределах 10 кв. км, тяготея к правому высокому берегу р. Дон и устьевой части р. Снова (рис. 1). Поселения размещаются в резко различных ландшафтно-топографических условиях. Одни локализованы в пойме Дона (Кси-зово 6 и 7) и на первой надпойменной террасе Сновы (Ксизово 1 и 2, Засновка 6) высотой до 5 м над урезом воды, т. е. занимают низкие участки рельефа. Другие (Ксизово 8, Ксизово 17–19) расположены на высокой донской террасе с разбросом высот от 19 до 50 м. Есть основания полагать, что разница в ландшафтной приуроченности связана с особенностями пастушеской модели скотоводства у катакомбного населения лесостепи, которое использовало поймы и низкие террасы под зимние стоянки, а высокие мысы и боровые террасы под летние стоянки ( Гак, Борисов , 2017).

Однослойными являются только поселения Ксизово 1 и 2, расположенные на первой террасе левого берега Сновы в 700 м друг от друга. Остатки поселений перекрыты природными наносами мощностью от 1,1 до 1,7 м и разрушаются меандрированием русла реки ( Пряхин , 1982; Екимов , 1976; Ивашов , 1998). Остальные памятники содержат разновременные культурные остатки, залегающие в черноземовидной почвенной толще без четкой стратиграфии. Например, на поселении Замятино 10 в культурном слое мощностью 0,25– 0,3 м с материалами катакомбного времени встречена керамика эпох неолита, энеолита, бронзы (воронежская культура), раннего железного века и средневековья (боршевская культура, древнерусское время) ( Тропин , 1998; Ивашов , 1999; 2000; 2001). На Ксизово 6 культурный слой мощностью до 0,6 м включает материалы нескольких неолитических и энеолитических культур, разных этапов катакомбной культуры и раннего железного века ( Смольянинов , 2004; 2005).

В Ксизовском микрорегионе раскопочными работами исследованы три памятника с катакомбными материалами: Ксизово 1, 6 и 19. Поселение Ксизово 1 по уровню информативности является опорным бытовым памятником микрорегиона. Оно открыто в 1964 г. А. Д. Пряхиным ( Пряхин , 1964). В зачистке берегового обнажения исследователь зафиксировал следы четырех неглубоких котлованов от построек ( Пряхин , 1982. С. 69). В дальнейшем поселение дважды

Рис. 1. Карта катакомбных памятников Ксизовского микрорегиона

1 – Ксизово 1; 2 – Ксизово 2; 3 – Ксизово 6; 4 – Ксизово 7; 5 – Ксизово 8; 6 – Ксизово 17;

7 – Ксизово 19; 8 – Засновка 6; 9 – Засновка 1

а – поселение; б – грунтовый могильник; в – курган

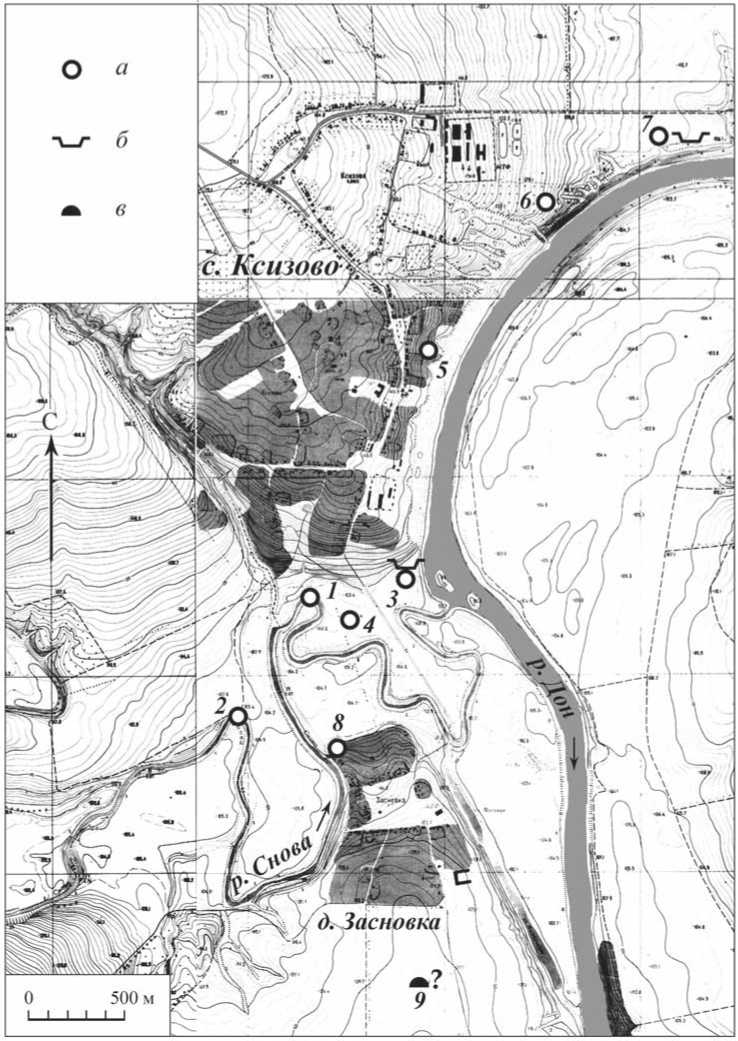

Рис. 2. Поселение Ксизово 1. Основные остатки на плане раскопок 2014–2018 гг.

а – скопление костей животных; б – скопление фрагментов или неполный развал сосуда; в – ареал производственной деятельности (I–V); г – пятно прокала; д – тропинка обследовалось разведками (Екимов, 1976; Ивашов, 1998). С 2014 г. Е. И. Гаком и М. В. Ивашовым ведутся планомерные научные раскопки памятника. Их площадь достигла 453 кв. м.

Основные материальные остатки поселения Ксизово 1 обнаружены в культурном слое мощностью до 0,3 м вдоль береговой линии террасы на глубине около 2 м от дневной поверхности. Стационарные объекты – очаги открытого типа, кострище, небольшие ямы бытового назначения – не имели признаков нахождения в постройках. Признаки самих построек (жилые котлованы, подпольные погреба, ямы от столбовых опор и пр.) тоже отсутствовали. Фитолит-ный анализ образцов культурного слоя в местах скоплений бытового мусора не выявил сферулитов – маркеров содержания скота (Гак и др., 2017. С. 229). Все это в сочетании с локацией разного рода артефактов и расположенного к северу оврага, склоны которого перекрыты сползшим «катакомбным» слоем, заставляют трактовать исследованный участок как полифункциональную хозяйственно-производственную зону на окраине поселка. В рамках этой зоны выделяются пять ареалов бытовой и/или производственной деятельности (рис. 2).

В ареале I (на западе участка) вместе с кухонным мусором у очагов встречены многочисленные скребки и другие кремневые орудия для обработки шкур животных. Многие предметы повреждены или обломаны в результате использования. Тут же обнаружено шило из низколегированной мышьяковой бронзы1. Расположенный восточнее ареал II включает очаги с развалами крупной тарной посуды. Рядом, судя по массовости абразивных камней и линзам характерной абразивной крошки, производилась заточка и подправка рабочего инвентаря. Ареал III – место плавки металла, где концентрировались выплески мышьяковой бронзы, обломки глиняных плавильных чаш с ошлаковкой края и литейных форм. Ареалы IV и V на востоке участка являются производственными точками по обработке разных пород камня. В основном они концентрировали фрагменты орудий и пластин, нуклеусы, сколы, обломки из кремня и кварцита. В ареале IV количество и качество находок из этих материалов равноценно. В ареале V резко преобладает кварцит. О работе также с твердым камнем здесь свидетельствует высверлина втулки топора.

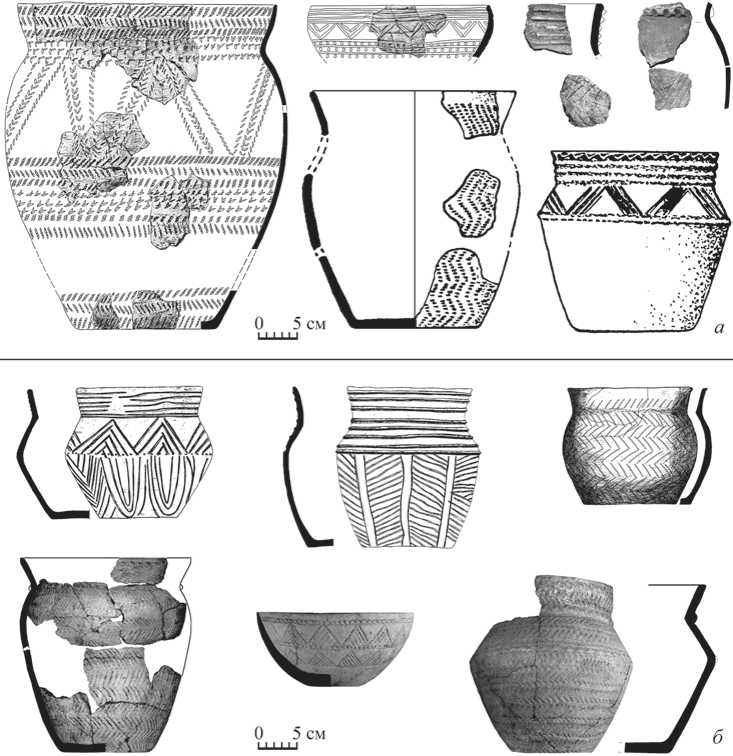

Время существования поселения устанавливается на основании характерных признаков посуды и результатов радиоуглеродного АМS-датирования, проведенного в Познаньской лаборатории по костям животных. Керамический комплекс представлен высокошейными горшками (преобладают), горшками с короткой шейкой и мисками. Сосуды орнаментировались валиками, защипами, прочерчиванием и, в меньшей степени, штампами, что является показательным для второй половины развитого этапа среднедонской катакомбной культуры ( Пряхин и др. , 1991. С. 9) и соотносится с суммарным диапазоном полученных по поселению 14С-дат (2344–2202 calBC, вероятность 68 %).

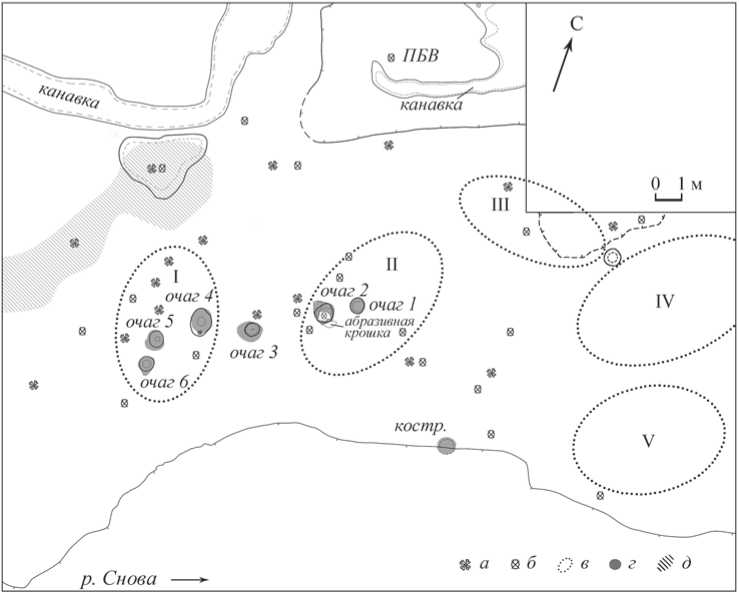

На многокомпонентном памятнике Ксизово 6 Р. В. Смольяниновым раскопано 253 кв. м. Бытовые материалы катакомбного времени представлены только обломками посуды (рис. 3: а ). Часть ее относится к раннему, верхнедонскому, этапу местных катакомбных древностей. Это невысокие, плавно отогнутые венчики, орнаментированные встречной жемчужиной, жемчужинами в сочетании с мелкими наколами и гребенкой. Характерными для позднекатакомбного этапа являются венчики от сосудов с высокой раструбовидной шейкой. Поверхности некоторых из них покрыты ангобом, украшены прочерченными линиями или ногтевыми защипами. В черной погребенной почве на памятнике выявлено несколько погребений, большинство которых отнесено автором работ к энеолиту. С эпохой бронзы можно связывать только одно захоронение (рис. 3: б ). Погребальная конструкция могилы не прослежена. Костяк лежал скорченно на правом боку, головой на юго-восток. Колени покойного были прижаты к груди, руки согнуты в локтях под прямым углом. Предметов погребального инвентаря не зафиксировано ( Лаврушин и др. , 2009. С. 20). На Верхнем Дону такую же позу и ориентировку имеют грунтовые

Рис. 3. Ксизово 6. Керамика с поселения ( а ) и грунтовое погребение ( б )

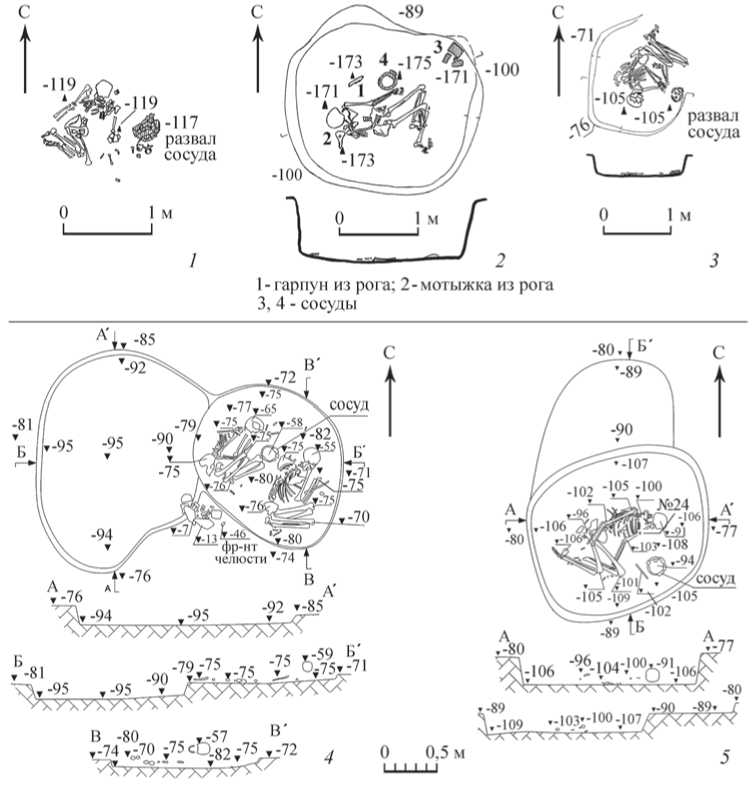

Рис. 4. Грунтовый могильник Ксизово 19. Планы погребений

1 – погр. 1; 2 – погр. 3; 3 – погр. 4; 4 – погр. 39; 5 – погр. 53

1, 2 – (по: Обломский , 2004); 3 – (по: Обломский , 2005); 4, 5 – (по: Обломский , 2009)

погребения с типичными катакомбными сосудами, выявленные в могильниках Крутогорье – погр. 1–4 ( Синюк , 1999. С. 64) – и Ровенка, погр. 7 ( Ивашов , 2015. Рис. 58; 89; 90).

Значительно более выразительные погребальные материалы в Ксизовском микрорегионе получены на многокомпонентном памятнике Ксизово 19 ( Об-ломский , 2004; 2005; 2008; 2009; 2010). Начиная раскопки памятника, А. М. Об-ломский ставил своей задачей изучение поселения гуннского времени. На раскопанной им площади (более 2700 кв. м) катакомбные погребения и бытовые

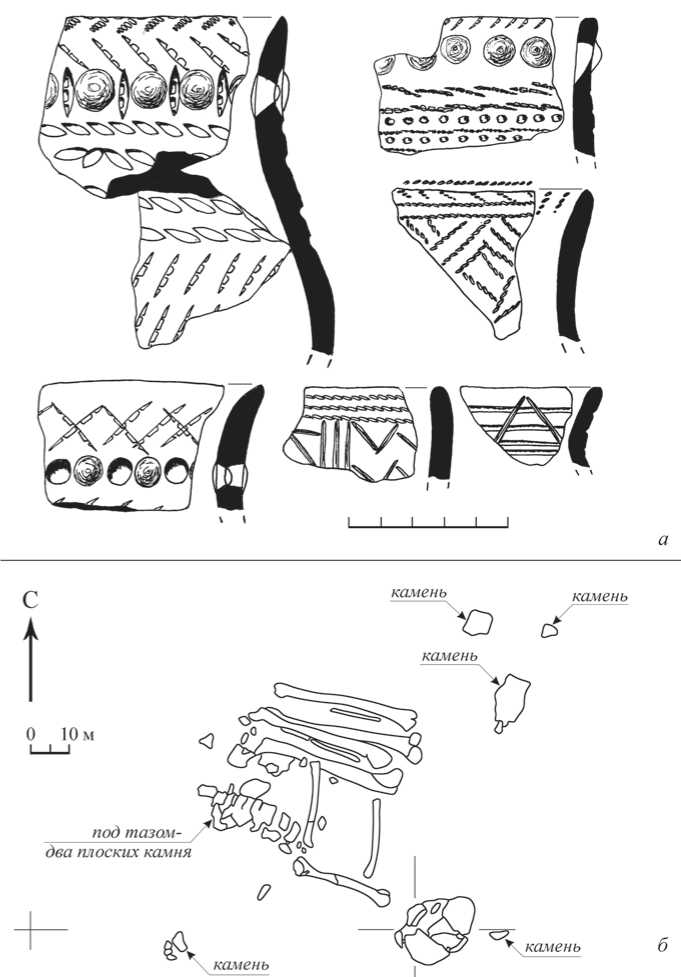

Рис. 5. Посуда поселения Ксизово 1 ( а ) и грунтового могильника Ксизово 19 ( б )

остатки, включающие несколько хозяйственных ям и около сотни фрагментов сосудов, находились вместе с материалами широкого хронологического диапазона. Рядная планировка при отсутствии насыпей однозначно указывала на бескурганный характер могильника. Всего в нем выявлено 18 погребений эпохи средней бронзы, три из которых имели катакомбную конструкцию (рис. 4). Для погребений характерно разнообразное положение костяков (с преобладанием левобочного) и ориентировок (с преобладанием в северный сектор). Дважды зафиксирована искусственная деформация черепа. Большинство погребений одиночные, лишь в двух случаях могилы содержали два, в одном – три погребенных. В пяти погребениях отмечена охра. В качестве заупокойного инвентаря присутствовали сосуды (14), жаровни (3), орудия труда из рога (мотыжка, гарпун), украшения из бронзы (височное кольцо, пронизь). Морфолого-технологические признаки посуды позволяют синхронизировать погребения с поселением Ксизово 1 (рис. 5). В материалах обоих памятников абсолютно доминирует керамика с примесью шамота. Формы и пропорции сосудов повторяются. Показательны высокошейные горшки с реберчатым ту-ловом и миски, покрытые выразительным декором. Система орнаментации в целом зональная, с использованием однообразных мотивов, приемов и инструментов. Чаще других перекликаются елочные сюжеты, сформированные шнуровыми или зубчатыми штампами, прочерченные линии и зигзаги, прямые и волнистые валики. По степени сходства керамики поселение и могильник можно считать гомогенными.

Вблизи с. Ксизово известны два одиночных кургана, которые по внешним признакам можно отнести к эпохе бронзы. Курган Острая Лука находится сравнительно далеко от основной группы ксизовских катакомбных памятников. Он расположен на слегка возвышенном участке плато правого берега р. Дон. Насыпь кургана интенсивно распахивается. Она овальной формы, размерами 30 × 40 м и высотой 0,6 м. Форма кургана больше характерна для срубной культуры. Курган Засновка 1 приурочен к водоразделу высокого берега р. Дон. Насыпь в плане круглая, высотой около 1,5 м. При обнаружении кургана в 1997 г. его диаметр составлял 45 м ( Бирюков , 1997. С. 74), сейчас – 35 м. Верхушка кургана задернована, полы интенсивно распахиваются. В центральной части зафиксированы разрушения – яма от водонапорной башни (?).

В перспективе изучение Ксизовского микрорегиона дает уникальную возможность для решения всего спектра вопросов, связанных с освоением и использованием лесостепных ландшафтов Верхнего Дона в эпоху средней бронзы. Этот участок Острой Луки не подвергался перепланировкам, что обуславливает возможность археологических, палеоэкономических и палеоэкологических реконструкций для полноценной комплексной оценки основных компонентов жизнедеятельности, материальной культуры и ритуальной практики местных скотоводов среднедонской катакомбной культуры.

Список литературы Микрорегион катакомбных памятников у с. Ксизово на Верхнем Дону

- Бирюков И. Е., 1997. Отчет отряда по изучению памятников раннего железного века археологической экспедиции липецкой Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области в 1997 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 21404.

- Гак Е. И., Борисов А. В., 2017. Сезонность поселений среднедонской катакомбной культуры: ландшафтно-экологическая модель // РА. № 1. С. 19-33.

- Гак Е. И., Ивашов М. В., Кайзер Э., 2017. Поселение катакомбной культуры Ксизово 1 на Верхнем Дону: результаты и перспективы комплексных исследований // Труды V(XXI) Всероссийского археологического съезда в Барнауле - Белокурихе / Отв. ред.: А. П. Деревянко, А. А. Тишкин. Т. I. Барнаул: Алтайский гос. ун-т. С. 226-230.

- Екимов Ю. Г., 1976. Отчет о разведке по рекам Снова и Кобылья Снова в Задонском районе Липецкой области в 1976 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 6764.

- Ивашов М. В., 1998. Отчет о работах археологической экспедиции Липецкого госпединститута в Задонском районе Липецкой области в 1998 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 21677.

- Ивашов М. В., 1999. Отчет об охранных раскопках многослойного поселения Замятино 10 у с. Замятино в Задонском районе Липецкой области в 1999 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 23247.

- Ивашов М. В., 2000. Отчет к Открытому листу № 223 об охранных исследованиях поселения Замятино 10 в Задонском районе Липецкой области в 2000 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 25228.

- Ивашов М. В., 2001. Отчет к Открытому листу № 899 об исследованиях многослойного поселения Замятино 10 у с. Замятино в Задонском районе Липецкой области в 2001 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 25939.

- Ивашов М. В., 2015. Памятники катакомбного времени на Верхнем Дону: дис. … канд. ист. наук. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. 312 с.

- Ивашов М. В., Мельников Е. Н., 2004. Материалы эпохи средней - поздней бронзы Балахнинского поселения на Верхнем Дону // Археологические памятники бассейна Дона / Отв. ред. А. Т. Синюк. Воронеж: Воронежский гос. педагогический ун-т. С. 146-162.

- Лаврушин Ю. А., Спиридонова Е. А., Бессуднов А. Н., Смольянинов Р. В., 2009. Природные катастрофы в голоцене бассейна Верхнего Дона. М.: Геос. 64 с.

- Обломский А. М., 2004. Отчет о раскопках раннеславянской экспедиции на многослойных памятниках у с. Ксизово Задонского района Липецкой области и о разведках в его окрестностях в 2004 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 30961, 30692.

- Обломский А. М., 2005. Отчет о раскопках раннеславянской экспедиции на многослойных памятниках у с. Ксизово в Задонском районе Липецкой области в 2005 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 30958, 30959.

- Обломский А. М., 2008. Отчет о работах Раннеславянской экспедиции в 2008 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 44011, № 44012-44014.

- Обломский А. М., 2009. Отчет о работах Раннеславянской экспедиции в 2009 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 37581, № 37582-37584.

- Обломский А. М., 2010. Отчет о работах Раннеславянской экспедиции в 2010 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 38991, № 38992-38994.

- Пряхин А. Д., 1964. Отчет о раскопках Воргольского городища в Липецкой обл. и разведочных работах в пределах Липецкой и Воронежской областей. 1964 год // Архив ИА РАН. Р-1. № 2896.

- Пряхин А. Д., 1982. Поселения катакомбного времени лесостепного Подонья. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. 157 с.

- Пряхин А. Д., Матвеев Ю. П., Беседин В. И., 1991. Среднедонская катакомбная культура: происхождение, этапы развития. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. 19 с.

- Синюк А. Т., 1999. О грунтовых могильниках эпохи бронзы на Дону // Проблемы археологии бассейна Дона / Отв. ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Воронежский гос. педагогический ин-т. С. 56-72.

- Смольянинов Р. В., 2004. Отчет об археологических исследованиях в Липецкой области в 2004 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 32273, 32374.

- Смольянинов Р. В., 2005. Отчет об археологических исследованиях в Липецкой области в 2005 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 27145-27148.

- Спиридонова Е. А., 1991а. Изменение природной обстановки голоцена в бассейне Дона // Мосоловское поселение поздней бронзы в системе памятников степи и лесостепи: тезисы докладов и материалы к конф. / Ред. А. Д. Пряхин. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. С. 2-8.

- Спиридонова Е. А., 1991б. Эволюция растительного покрова бассейна Дона в верхнем плейстоцене-голоцене. М.: Наука. 222 с.

- Тропин Н. А., 1998. Отчет о работах экспедиции Елецкого пединститута на территории Липецкой области в 1998 году // Архив ИА РАН. Р-1. № 21656.