Микроскопические грибы, развивающиеся на дубе черешчатом в дубравах Ульяновской области

Автор: Чураков Борис Петрович, Романова Татьяна Анатольевна, Корнилин Кирилл Евгеньевич

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Приводится список микроскопических грибов, развивающихся на дубе черешчатом в дубравах Ульяновской области. Дается систематическое положение этих грибов и краткая их характеристика.

Микромицеты, дуб черешчатый, видовой состав грибов, фитопатологическое обследование

Короткий адрес: https://sciup.org/14112907

IDR: 14112907 | УДК: 630*443.3

Текст научной статьи Микроскопические грибы, развивающиеся на дубе черешчатом в дубравах Ульяновской области

Введение. Многообразие грибов проявляется как в разнообразии их форм, так и в экологической неоднородности видового состава грибов. Микроскопические грибы лесных экосистем в этом отношении не являются исключением. Разнообразные виды мик-ромицетов в лесу можно встретить в самых разных местообитаниях и субстратах. Они обитают в почве, на растительных и животных остатках, развиваются на различных вегетативных и генеративных органах лесных растений. Значительная группа микромице-тов вызывает инфекционные болезни наших лесообразующих древесных пород.

Изучением микромицетов лесных экосистем занимаются как российские [1, 2, 4, 6–8, 10], так и зарубежные микологи: в Республике Армения [5], в Республике Беларусь [9], в Болгарии [13], в Германии [12], в Турции [11].

В лесах Ульяновской области одной из главных лесообразующих древесных пород является дуб черешчатый – Quercus robur L. Он образует как чистые, так и смешанные с хвойными и другими лиственными породами насаждения. Такие насаждения встречаются в обеих лесорастительных зонах, выделенных в Ульяновской области по лесорастительному райнированию: лесостепной и хвойно-широколиственных лесов.

Цель исследования. Предварительное изучение, описание и анализ биоты микроскопических грибов, связанных в своем развитии с дубом черешчатым.

Материалы и методы. Материалом для исследований служили дубовые насаждения Ульяновской области и микромицеты, развивающиеся на дубе черешчатом. Исследования проводились в Барышском, Кузоватовском, Николаевском, Новоспасском, Тереньгуль-ском, Ульяновском и других лесничествах начиная с 1991 г.

Изучение видового состава микроскопических грибов проводилось путем маршрутных рекогносцировочных и детальных обследований дубрав в различных лесорастительных условиях, разной производительности и на различных этапах индивидуального развития дуба черешчатого. В процессе исследования дубовых насаждений собирался гербарный и микологический коллекционный материал, который в лабораторных условиях определялся и анализировался. Для определения видовой принадлежности микромицетов использовались определители грибов И.Е. Брежнева и соавт. [2]; И.И. Журавлева и соавт. [4]; Н.А. Черемисинова и соавт. [7] и др.

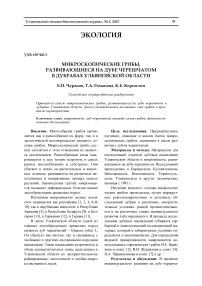

Результаты и обсуждение. В процессе индивидуального развития на дубе черешча- том развиваются многие виды микроскопических грибов. При фитопатологическом обследовании дубовых древостоев были обнаружены следующие виды микромицетов (см. табл. 1).

Sclerotinia Fuckeliana (DB) Fckl. (кониди-альная стадия – Botrytis cinerea Pers.) вызыва- ет загнивание желудей дуба. На пораженных желудях образуется серовато-оливковая пушистая грибница, а семядоли становятся желто-коричневыми, и на них появляются желтовато-коричневые пятна. Позднее в семядолях формируются удлиненные разнообразной формы склероции диаметром 2–3 мм.

Таблица 1

Систематическое положение грибов, обнаруженных на дубе черешчатом

|

Класс |

Порядок |

Семейство |

Род |

Вид |

|

Oomycetes |

Peronosporales |

Phytophthoraceae |

Phytophthora |

P. omnivore de Bary |

|

Zygomycetes |

Mucorales |

Mucoraceae |

Rhizopus |

Rh. nigricans Ehrenberg |

|

Eurotiales |

Eurotiaceae |

Aspergillus Penicillium |

A.glaucus Link. P. puberulum Bain. |

|

|

Erysiphales |

Erysiphaceae |

Microsphaera |

M. alphitoides Griff. et Maubl. |

|

|

Hypocreales |

Nectriaceae |

Nectria |

N. cinnabarina (Tode) Fr. |

|

|

Ascomycetes |

Microascales |

Ophiostomaceae Diatrypaceae Mycosphaerellaceae |

Ophiostoma Diatrypella Micosphaerella |

O. roboris Georg. et Teod. D. quercina (Pers.) Nits. M. maculiformis (Pers.) Auerwald. |

|

Sordariales |

Roselliniaceae |

Rosellinia |

R. quercina Hart. |

|

|

Diaporthales |

Cytosporaceae Diaporthaceae |

Cytospora Diaporthe |

C. intermedia Sacc.

|

|

|

Leotiales (Helotiales) |

Sclerotiniaceae |

Stromatinia Sclerotinia |

St. pseudotuberosa Rehm. Sc. Fuckeliana (DB) Fckl. |

|

|

Phacidiales |

Pseudophacidiaceae |

Clitris |

C. quercina (Fr.) Rehm. |

|

|

Deuteromycetes |

Hyphales |

Moniliaceae |

Botrytis |

B. cinerea Pers. |

|

Coelomycetes |

Pycnidiales |

Sphaerioideaceae |

Ascochyta Phyllosticta Septoria |

A. quercus Sacc. et Sped. Ph. quercina Thuen. Ph. quercus Sacc. et Sped. S. quercina Desmaz. |

|

Acervulales |

Melanconiaceae |

Gloeosporium |

G. quercinum West. |

Stromatinia pseudotuberosa Rehm. вызывает заболевание, известное под названием «мумификация желудей». В начальной стадии болезнь характеризуется появлением на семядолях небольших оранжевых пятен с резко очерченным краем. Позднее семядоли приобретают буровато-оливковый цвет, поверхность их покрывается сероватым налетом грибницы с конидиальными спороноше-ниями. В заключительной стадии болезни семядоли превращаются в черную губчатую, пронизанную гифами гриба строму. Весной при прорастании стромы формируются чашевидные апотеции темно-оливкового цвета. Сумкоспоры образуются осенью в период созревания и опадения желудей.

Болезнь распространяется при неправильном складировании и хранении желудей.

Aspergillus glaucus Link. вызывает зеленую плесень желудей в условиях влажного хранения. Характерным признаком болезни является появление на желудях зеленых подушечек грибницы с конидиальными споро-ношениями гриба. Часто на грибнице образуются небольшие желто-оранжевые округлые перитеции с многочисленными также округлыми сумками.

Chaetomium affine Corda вызывает черную плесень желудей. На плюсках и плодовых оболочках семядолей желудей в период вегетации появляется черный налет, состоящий из гиф и перитециев гриба. Яйцевидные, темные, с перепончатой оболочкой перитеции с поверхности снабжены придатками в виде щетинок и образуются без стромы. Плодовое тело имеет выводное отверстие.

Penicillium puberulum Bain. вызывает плесневение желудей. На семядолях пораженных желудей образуются блестящие темно-коричневые пятна с четкими концентрическими зонами и светлым краем. На пятне или только в его центре заметен зеленый налет, отграниченный от здоровой ткани темнокоричневой полосой. Пораженная ткань семядолей приобретает темно-коричневый цвет и разрушается. На поверхности семядолей появляются небольшие углубления и формируются конидиальные спороношения гриба.

Rhizopus nigricans Ehrenberg. вызывает черную плесень желудей. На пораженных желудях интенсивно развивается воздушный мицелий, состоящий из гиф гриба, столонов, ризоидов и спорангиеносцев. Встречается на желудях в период вегетации и хранения.

Sclerotinia Fuckeliana (DB) Fckl. (кониди-альная стадия – Botrytis cinerea Pers.) вызывает загнивание желудей. При поражении грибом на семядолях желудей появляется пушистая серовато-оливковая грибница. На семядолях видны желтовато-коричневые пятна, желуди загнивают. При развитии сумчатой стадии гриба в желудях образуются удлиненные склероции разнообразной формы, при прорастании которых формируются апотеции. При развитии гриба в конидиальной стадии на желудях образуется густой войлочный налет или серые (иногда оливковые) дерновинки, на которых формируются кони-диальные спороношения гриба.

В связи с тем что массового сбора и хранения желудей в области не производится, болезни, связанные с плесневением и загниванием желудей, в лесах области встречаются на желудях во влажные периоды года и не носят массового характера.

Phytophthora omnivorа de Bary вызывает загнивание стеблей сеянцев и самосева. На них появляются темные пятна, быстро увеличивающиеся в размерах. У пораженных сеянцев грибница скапливается преимущественно в межклетниках, частично – в клетках. Позднее мицелий прорастает через эпидермис и разрастается на поверхности стеблей и листьев, формируя на них конидиальные спороно-шения. Загнивание корней самосева и сеянцев дуба в дубравах области встречается редко.

Rosellinia quercina Hart. вызывает гниль корней сеянцев и самосева. Гриб известен под названием «дубового корнедушителя». На загнивших корнях развиваются беловатые тонкие ветвящиеся ризоктонии, позднее становящиеся коричневыми, и мелкие черные склероции. Болезнь начинается с постепенного засыхания верхних листьев, позднее гибнет сам сеянец. Широкого распространения в лесах области болезнь не имеет.

Ascochyta quercus Sacc. et Sped. вызывает белую пятнистость листьев дуба – аскохитоз. При поражении на листьях появляются округлые или угловатые беловатые пятна, более светлые в центре, с черными точками пикнид в центральной части пятна. Широкого распространения в лесах области гриб не имеет.

Gnomonia quercina Kleb. (конидиальная стадия – Gloeosporium quercinum West.) вызывает бурую пятнистость листьев дуба – антракноз. На пораженных листьях сначала образуются желтоватые пятна. Постепенно они разрастаются, занимают более половины листа и принимают бурую окраску. В сумках перитециев формируются двуклеточные аскоспоры. При развитии гриба в конидиальной стадии на листьях образуются вначале желтовато-зеленые пятна неправильной формы, затем они сливаются, принимают коричневато-бурую окраску на верхней стороне листа и красновато-серую на нижней стороне с более светлой каймой по краю. Конидиальные спо-роношения гриба формируются на нижней стороне листа в виде небольших желтоватооранжевых бугорков.

Septoria quecina Desmaz. вызывает пятнистость листьев дуба. Пятна мелкие (1–3 мм), округлые, серовато-коричневые, с широкой темной каймой по краю. В центре пятен образуются черные точки пикнид. Широкого распространения гриб в лесах области не имеет.

Mycosphaerella maculiformis (Pers.) Auer-wald. вызывает красно-коричневую пятнистость листьев дуба. Пятна красно-коричневого цвета, мелкие, сливающиеся, неправильной формы. На нижней стороне листа в месте пятен – коричневые подушечки с плотно расположенными перитециями. Гриб не имеет широкого распространения в лесах области.

Nectria cinnabarina Fr. (Tode) Wint. (кони-диальная стадия – Tubercularia vulgaris Tode ex Fr.) вызывает отмирание коры и луба побегов и ветвей – нектриевый некроз коры. На поверхности коры появляются полушаровид-ные кирпично-красные или розовато-красные подушечки – стромы, в которых располагаются перитеции или конидиальные спороно-шения гриба. Гриб широко распространен в лесах области, в т.ч. на других лиственных породах.

Phyllosticta quercus Sacc. еt Spеd. вызывает бурую пятнистость листьев дуба. На листьях появляются светло-бурые пятна с ржаво-коричневой каймой, такая же кайма видна на нижней стороне листа. На верхней стороне пятен формируются точечные, черные пикниды, разбросанные по всей поверхности листа. Гриб имеет незначительное распространение в лесах области.

Phyllosticta quercina Thuen. вызывает коричневую пятнистость листьев дуба. Округлые пятна красновато-коричневого цвета с серым или более темным центром без четко выраженной каймы. С нижней стороны листа пятна более светлые с темным центром. Черные и очень редкие пикниды образуются в центре пятна. Широкого распространения в лесах гриб не имеет.

Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl. вызывает мучнистую росу листьев и молодых побегов дуба. Заболевание характеризуется появлением на пораженных органах мучнистого белого налета, состоящего из грибницы и конидиальных спороношений гриба. Гриб распространен повсеместно и наносит существенный вред дубовым насаждениям области.

Ophiostoma roboris Gerg. et Teod. вызывает внезапное увядание и усыхание листьев на отдельных ветвях. Листья желтеют, но долго не опадают. Постепенно происходит усыхание ветвей и кроны. Наблюдаются суховершинность больных деревьев и образование водяных побегов. Нередко наблюдается истечение жидкости из трещин коры. На поперечном разрезе ствола и ветвей наблюдается оливково-черная окраска пораженных участков заболони (сосудов). Перитеции черные. Болезнь встречается в дубняках области.

Fusicoccum quercus Oud. вызывает засыхание и отмирание ветвей и побегов дуба. Гриб представляет серьезную угрозу для поросли и самосева дуба. На пораженных и засыхающих ветвях в трещинах коры хорошо заметны выступающие продолговатые коричневые ложа грибов в виде небольших бугорков, расположенных продольными рядами. Во взрослых насаждениях этот гриб вме- сте с клитрисовым некрозом способствует очищению ствола от сучьев.

Clithris quercina Rehm. вызывает засыхание и отмирание ветвей дуба – клитрисовый некроз. Обычно поражаются вершинки ветвей и побегов, которые вначале принимают красновато-бурую окраску, а позднее становятся глянцевитыми. На пораженных, усохших ветвях появляются струпьевидные косорасположенные поперечные трещины коры до 10 мм длиной и до 1,5 мм шириной, снаружи бурые и с сероватo-мучнистым налетом. Во влажную погоду на отмерших ветвях образуются многокамерные пикниды до 0,5 мм в диаметре. Позднее на этих же ветвях развиваются буроватые апотеции длиной 1– 10 мм, шириной 1–1,7 мм, раскрывающиеся продольной трещиной. Гриб вызывает периферическую белую волокнистую гниль. Клитрис, как и фузикоккум, нередко встречается в дубравах области.

Cytospora intermedia Sacc. вызывает засыхание и отмирание ветвей и побегов дуба. На пораженных ветвях из-под коры выступают ложа грибов в виде бугорков черного цвета диаметром 1–1,7 мм, обычно расположенные тесными рядами. В центре ложа располагается серое пятнышко. Гриб довольно часто встречается в дубравах области.

Cytospora decipiens Sacc. вызывает засыхание и отмирание ветвей и побегов дуба – цитоспоровый некроз. На пораженных ветвях образуются выступающие из-под коры золотисто-желтые округлые ложа, на которых формируются мелкие пикниды в виде бугорков. Гриб имеет распространение в дубравах области.

Diaporthe quercus Fuck. вызывает засыхание ветвей и побегов дуба – некроз коры. Кора пораженных ветвей приобретает сморщенный вид от множества мелких черных стром, выступающих из маленьких трещин. Перитеции погружены в стромы. Гриб нередко встречается в лесах области.

Diatrypella quercina (Pers.) Wint. вызывает засыхание и отмирание ветвей и побегов дуба. На пораженных ветвях образуются многочисленные, беспорядочно расположенные, подушковидные, выступающие из-под коры стромы диаметром 2–4 мм. В стромах фор- мируются перитеции. Гриб не имеет широкого распространения в лесах области.

Анализ предварительных результатов изучения биоты микромицетов дуба череш-чатого в дубравах Ульяновской области показал, что на данной древесной породе развиваются 25 видов разнообразных видов мик-ромицетов, относящихся к 3 классам грибов, 13 порядкам, 16 семействам и 20 родам. 7 видов микромицетов вызывают болезни желудей дуба, 2 вида развиваются на сеянцах и самосеве, 7 видов – на листьях, 1 вид вызывает увядание и засыхание листьев, и 8 видов вызывают засыхание и отмирание ветвей дуба.

Заключение. Таким образом, на дубе че-решчатом в дубравах Ульяновской области отмечены 25 видов разнообразных микроми-цетов, которые развиваются как на желудях, так и на разных вегетативных органах деревьев, вызывая различные инфекционные болезни.

-

1. Благовещенская Е. Ю. Фоновые виды фи-топатогенных грибов Звенигородской биологической станции им. С. Н. Скадовского / Е. Ю. Благовещенская // Проблемы лесной фитопатологии и микологии : материалы VIII Междунар. конф. – Ульяновск ; М. ; Петрозаводск. – 2012. – С. 15–19.

-

2. Брежнев И. Е. Определитель грибов на плодах и семенах древесных и кустарниковых пород / И. Е. Брежнев, Г. Р. Ибрагимов, В. Н. Пота-лайчук. – М. : Изд-во сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962. – 415 с.

-

3. Ванин С. И. К изучению грибных болезней желудей. Научные вопросы полезащитного лесоразведения / С. И. Ванин, Р. С. Волков, Д. В. Соколов. – 1951. – С. 276–284.

-

4. Журавлев И. И. Грибные болезни семян древесных и кустарниковых пород / И. И. Журавлев, Д. В. Соколов. – Л., 1947. – С. 1–61.

-

5. Осипян Л. Л. Ассоциированность видов Septoria с лесной растительностью Республики Армения / Л. Л. Осипян, Е. Ю. Согоян // Проблемы лесной фитопатологии и микологии : материалы VIII Междунар. конф. – Ульяновск ; М. ; Петрозаводск, 2012. – С. 73–76.

-

6. Селочник Н. Н. Трахеомикоз в дубовых лесах Русской равнины. Грибные сообщества лесных экосистем / Н. Н. Селочник. – М. ; Петрозаводск, 2000. – С. 207–223.

-

7. Черемисинов Н. А. Грибы и грибные болезни деревьев и кустарников / Н. А. Черемиси-нов, С. Ф. Негруцкий, И. И. Лешковцева. – М. : Лесная промышленность, 1970. – 236 с.

-

8. Чураков Б. П. Фитопатогенные грибы дубовых лесов. Грибные сообщества лесных экосистем / Б. П. Чураков. – М. ; Петрозаводск, 2000. – С. 292–316.

-

9. Шабанова Т. Г. Микромицеты в пойменных лесах национального парка «Припятский / Т. Г. Шабанова, Д. Б. Беломесяцева, С. И. Кори-няк // Проблемы лесной фитопатологии и микологии : материалы VIII Междунар. конф. – Ульяновск ; М. ; Петрозаводск, 2012. – С. 85–89.

-

10. Шафранская В. Н. Новые болезни желудей и меры борьбы с ними / В. Н. Шафранская // Лес и степь. – 1950. – № 10. – С. 52–56.

-

11. Akgul H. Microfungi diversity in Uludag Forests / H. Akgul, D. Yilmazkaya, E. Huseyin // Проблемы лесной фитопатологии и микологии : материалы VIII Междунар. конф. – Ульяновск ; М. ; Петрозаводск, 2012. – С. 101–103.

-

12. Allescher A. Fungi imperfecti / A. Allescher // in Rabenhorst Kryptogamen-Flora. – Leipzig, 1901. – Vol. VI, № 1. – S. 235.

-

13. Huseyin E. Review of Micromycetes of Mt. Istranca Forests in Bulgaria / E. Huseyin, F. Selcuk // Проблемы лесной фитопатологии и микологии : материалы VIII Междунар. конф. – Ульяновск ; М. ; Петрозаводск, 2012. – С. 104–108.

THE MICROSCOPIC MUSHROOMS DEVELOPING ON AN QUERCUS ROBUR IN OAK GROVES OF THE ULYANOVSK REGION

B.P. Churakov, T.A. Romanova, K.E. Kornilin

Ulyanovsk State University

Список литературы Микроскопические грибы, развивающиеся на дубе черешчатом в дубравах Ульяновской области

- Благовещенская Е. Ю. Фоновые виды фитопатогенных грибов Звенигородской биологической станции им. С. Н. Скадовского/Е. Ю. Благовещенская//Проблемы лесной фитопатологии и микологии: материалы VIII Междунар. конф. -Ульяновск; М.; Петрозаводск. -2012. -С. 15-19.

- Брежнев И. Е. Определитель грибов на плодах и семенах древесных и кустарниковых пород/И. Е. Брежнев, Г. Р. Ибрагимов, В. Н. Поталайчук. -М.: Изд-во сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, 1962. -415 с.

- Ванин С. И. К изучению грибных болезней желудей. Научные вопросы полезащитного лесоразведения/С. И. Ванин, Р. С. Волков, Д. В. Со-колов. -1951. -С. 276-284.

- Журавлев И. И. Грибные болезни семян древесных и кустарниковых пород/И. И. Журавлев, Д. В. Соколов. -Л., 1947. -С. 1-61.

- Осипян Л. Л. Ассоциированность видов Septoria с лесной растительностью Республики Армения/Л. Л. Осипян, Е. Ю. Согоян//Проблемы лесной фитопатологии и микологии: материалы VIII Междунар. конф. -Ульяновск; М.; Петрозаводск, 2012. -С. 73-76.

- Селочник Н. Н. Трахеомикоз в дубовых лесах Русской равнины. Грибные сообщества лесных экосистем/Н. Н. Селочник. -М.; Петрозаводск, 2000. -С. 207-223.

- Черемисинов Н. А. Грибы и грибные болезни деревьев и кустарников/Н. А. Черемисинов, С. Ф. Негруцкий, И. И. Лешковцева. -М.: Лесная промышленность, 1970. -236 с.

- Чураков Б. П. Фитопатогенные грибы дубовых лесов. Грибные сообщества лесных экосистем/Б. П. Чураков. -М.; Петрозаводск, 2000. -С. 292-316.

- Шабанова Т. Г. Микромицеты в пойменных лесах национального парка «Припятский/Т. Г. Шабанова, Д. Б. Беломесяцева, С. И. Кориняк//Проблемы лесной фитопатологии и микологии: материалы VIII Междунар. конф. -Ульяновск; М.; Петрозаводск, 2012. -С. 85-89.

- Шафранская В. Н. Новые болезни желудей и меры борьбы с ними/В. Н. Шафранская//Лес и степь. -1950. -№ 10. -С. 52-56.

- Akgul H. Microfungi diversity in Uludag Forests/H. Akgul, D. Yilmazkaya, E. Huseyin//Проблемы лесной фитопатологии и микологии: материалы VIII Междунар. конф. -Ульяновск; М.; Петрозаводск, 2012. -С. 101-103.

- Allescher A. Fungi imperfecti/A. Allescher//in Rabenhorst Kryptogamen-Flora. -Leipzig, 1901. -Vol. VI, № 1. -S. 235.

- Huseyin E. Review of Micromycetes of Mt. Istranca Forests in Bulgaria/E. Huseyin, F. Selcuk//Проблемы лесной фитопатологии и микологии: материалы VIII Междунар. конф. -Ульяновск; М.; Петрозаводск, 2012. -С. 104-108.